शासन व्यवस्था

भारत सरकार-संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास सहयोग ढाँचा 2023-2027

प्रिलिम्स के लिये:नीति आयोग, संयुक्त राष्ट्र, सतत् विकास लक्ष्य (SDG), भारत सरकार-संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास सहयोग ढाँचा 2023-2027 मेन्स के लिये:भारत सरकार-संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास सहयोग ढाँचा (GoI-UNSDCF) 2023-2027, SDG से संबंधित पहल |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र ने भारत सरकार-संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास सहयोग ढाँचा (Government of India-United Nations Sustainable Development Cooperation Framework (GoI-UNSDCF) 2023-2027 पर हस्ताक्षर किये।

- संयुक्त राष्ट्र महासभा इस ढाँचे को देश स्तर पर संयुक्त राष्ट्र विकास प्रणाली हेतु प्रमुख योजना और कार्यान्वयन साधन के रूप में नामित करती है।

- यह ढाँचा विकास हेतु भारत के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ संरेखित करता है और इसका उद्देश्य सतत् विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goals- SDG) को प्राप्त करना है, जिसमें लैंगिक समानता, युवा सशक्तीकरण एवं मानव अधिकारों पर ज़ोर दिया गया है।

प्रमुख बिंदु

- सामरिक स्तंभ और परिणाम क्षेत्र:

- GoI-UNSDCF 2023-2027 को एजेंडा, 2030 से प्राप्त चार सामरिक स्तंभों पर बनाया गया है:

- लोग, समृद्धि, ग्रह और भागीदारी।

- चार स्तंभों में छह परिणाम क्षेत्र शामिल हैं:

- स्वास्थ्य और कल्याण

- पोषण और खाद्य सुरक्षा

- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

- आर्थिक विकास और उचित कार्य

- पर्यावरण, जलवायु, WASH (जल, सफाई और स्वच्छता) तथा सुनम्यता

- लोगों, समुदायों और संस्थानों को सशक्त बनाना

- GoI-UNSDCF 2023-2027 को एजेंडा, 2030 से प्राप्त चार सामरिक स्तंभों पर बनाया गया है:

- लक्ष्य:

- GoI-UNSDCF सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) के स्थानीयकरण एवं दक्षिण-दक्षिण सहयोग (South-South Cooperation) पर विशेष बल देता है, यह सतत् विकास लक्ष्यों को लागू करने और उसमें तेज़ी लाने में भारत के नेतृत्त्व के साथ सामंजस्य स्थापित करता है।

- “SDG स्थानीयकरण” स्थानीय स्तर पर SDG को व्यावहारिक रूप देने की प्रक्रिया है, जो राष्ट्रीय ढाँचे और समुदायों की प्राथमिकताओं के अनुरूप हो।

- भारत का लक्ष्य विश्व स्तर पर अपने विकास मॉडल प्रदर्शित करना और दक्षिण-दक्षिण सहयोग को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है।

- GoI-UNSDCF सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) के स्थानीयकरण एवं दक्षिण-दक्षिण सहयोग (South-South Cooperation) पर विशेष बल देता है, यह सतत् विकास लक्ष्यों को लागू करने और उसमें तेज़ी लाने में भारत के नेतृत्त्व के साथ सामंजस्य स्थापित करता है।

- कार्यान्वयन और निगरानी:

- GoI-UNSDCF 2023-2027 के कार्यान्वयन, निगरानी और रिपोर्टिंग का संयुक्त संचालन एक संयुक्त संचालन समिति के माध्यम से भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र द्वारा किया जाएगा।

सतत् विकास लक्ष्य (SDG):

- सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) को वैश्विक लक्ष्यों के रूप में भी जाना जाता है, वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा गरीबी को समाप्त करने, ग्रह की रक्षा और वर्ष 2030 तक सभी की शांति एवं समृद्धि सुनिश्चित करने के लिये इसे एक सार्वभौमिक आह्वान के रूप में अपनाया गया था।

- 17 SGD एकीकृत हैं- इन लक्ष्यों के अंतर्गत एक क्षेत्र में की गई कार्रवाई दूसरे क्षेत्र के परिणामों को प्रभावित करेगी और इनके अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यावरणीय रूप से स्थिर/वहनीय विकास होगा।

- यह पिछड़े देशों को विकास क्रम में प्राथमिकता प्रदान करता है।

- SDG को गरीबी, भुखमरी, एड्स और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने के लिये बनाया गया है।

- भारत ने हाल के वर्षों में विशेष रूप से SDG के 13वें लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये महत्त्वपूर्ण प्रयास किये हैं।

- यह लक्ष्य जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों से निपटने के लिये तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान करता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2016)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (b) |

स्रोत: पी.आई.बी.

भारतीय अर्थव्यवस्था

प्रेषण अंतर्वाह

प्रिलिम्स के लिये:विश्व बैंक, प्रेषण, विदेशी मुद्रा, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, खाड़ी सहयोग परिषद, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, ई-कॉमर्स मेन्स के लिये:विश्व भर में प्रेषण पैटर्न, भारत में प्रेषण प्रवाह को प्रभावित करने वाले कारक |

चर्चा में क्यों?

विश्व बैंक के नवीनतम माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के अनुसार, भारत में वर्ष 2022 में कुल प्रेषण 111 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रूप में रिकॉर्ड-उच्च स्तर पर था, परंतु वर्ष 2023 में प्रेषण प्रवाह में केवल 0.2% की न्यूनतम वृद्धि होने का अनुमान है।

- इसका मुख्य कारण OECD की अर्थव्यवस्था में विशेष रूप से उच्च तकनीक क्षेत्र की धीमी वृद्धि है और साथ ही GCC देशों में प्रवासियों की कम मांग का भी इसमें योगदान है।

- कुल मिलाकर देखें तो प्रेषण वृद्धि में विश्व स्तर पर धीमापन आने का अनुमान है, जिसमें विकास के मामले में दक्षिण एशिया का स्थान लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई देशों के बाद आएगा।

प्रेषण:

- प्रेषण एक प्रकार का धन अंतरण हैं जो प्रवासियों द्वारा अपने देश में परिवारों और दोस्तों को भेजा जाता है।

- यह कई विकासशील देशों, विशेष रूप से दक्षिण एशिया में आय और विदेशी मुद्रा का एक प्रमुख स्रोत है।

- गरीबी कम करने, जीवन स्तर में सुधार, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तथा आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने में प्रेषण काफी मदद कर सकता है।

विश्व भर में प्रेषण पैटर्न:

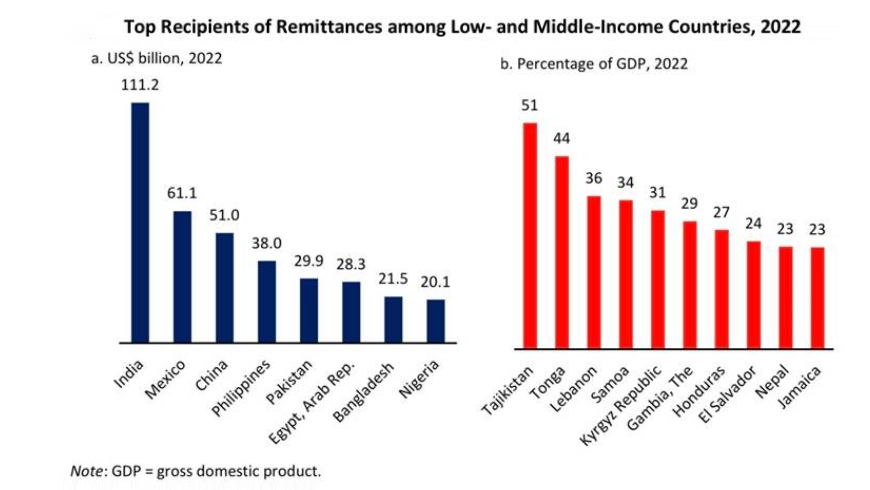

- वर्ष 2022 में शीर्ष पाँच प्रेषण प्राप्तकर्त्ता देश “भारत, मैक्सिको, चीन, फिलीपींस और पाकिस्तान” थे।

- वर्ष 2023 में निम्न और मध्यम आय वाले देशों (LMIC) में प्रेषण प्रवाह 1.4% तक सीमित रहने का अनुमान है जिसमें कुल प्रवाह 656 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है।

- पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में तंग मौद्रिक रुख, सीमित राजकोषीय पूंजी तथा भू-राजनीतिक घटनाओं के चलते उत्पन्न वैश्विक अनिश्चितता के कारण प्रेषण वृद्धि में गिरावट देखी जा सकती है।

- यूक्रेन और रूस में कमज़ोर प्रवाह, रूसी रूबल का मूल्यह्रास तथा उच्च आधार प्रभाव से प्रभावित होने के कारण यूरोप तथा मध्य एशिया में प्रेषण 1% बढ़ने की उम्मीद है।

- मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में प्रेषण की स्थिति में तेल की कीमतों में गिरावट के साथ सुधार हो सकता है, विशेष रूप से मिस्र जैसे देशों में।

- वर्ष 2023 में पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र के साथ-साथ उप-सहारा अफ्रीका के लिये प्रेषण वृद्धि दर लगभग 1% होने का अनुमान है।

- प्रेषण प्रवाह ने ताजिकिस्तान, टोंगा, लेबनान, समोआ और किर्गिज़ गणराज्य जैसे देशों में चालू खाते एवं राजकोषीय कमी के वित्तपोषण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

भारत में प्रेषण प्रवाह को प्रभावित करने वाले कारक:

- भारत के लिये प्रेषण के शीर्ष स्रोत:

- भारत के प्रेषण का लगभग 36% तीन उच्च आय वाले देशों क्रमशः अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और सिंगापुर में उच्च कुशल भारतीय प्रवासियों से प्राप्त होता है।

- महामारी के बाद की रिकवरी ने इन क्षेत्रों में एक तंग श्रम बाज़ार का नेतृत्व किया है जिसके परिणामस्वरूप वेतन वृद्धि हुई जिसने प्रेषण को बढ़ावा दिया।

- अन्य उच्च आय वाले देशों में ऊर्जा की उच्च कीमतें और खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाया गया जैसे कि खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) में, जिस कारण भारतीय प्रवासियों को अनुकूल आर्थिक परिस्थितियों का लाभ हुआ तथा प्रेषण प्रवाह में वृद्धि हुई।

- भारत में प्रेषण प्रवाह को प्रभावित करने वाले कारक:

- OECD अर्थव्यवस्थाओं में धीमी वृद्धि: आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) 38 उच्च आय वाले लोकतांत्रिक देशों का समूह है। ये देश उच्च-कुशल एवं उच्च तकनीक वाले भारतीय प्रवासियों के लिये प्रमुख गंतव्य हैं, जहाँ से भारत अपने प्रेषण का लगभग 36% हिस्सा प्राप्त करता है ।

- विश्व बैंक को उम्मीद है कि इन अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि वर्ष 2022 के 3.1% से घटकर वर्ष 2023 में 2.1% और वर्ष 2024 में 2.4% हो जाएगी।

- यह IT कर्मचारियों की मांग को प्रभावित कर सकता है और अनौपचारिक मनी ट्रांसफर चैनलों की ओर औपचारिक विप्रेषण का मार्ग बदल सकता है।

- विश्व बैंक को उम्मीद है कि इन अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि वर्ष 2022 के 3.1% से घटकर वर्ष 2023 में 2.1% और वर्ष 2024 में 2.4% हो जाएगी।

- GCC देशों में प्रवासियों की कम मांग: GCC छह मध्य पूर्वी देशों- सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन और ओमान का एक राजनीतिक एवं आर्थिक गठबंधन है।

- ये देश कम कुशल दक्षिण एशियाई प्रवासियों के लिये सबसे बड़े गंतव्य हैं, यहाँ से भारत के प्रेषण का लगभग 28% हिस्सा प्राप्त होता है।

- विश्व बैंक को उम्मीद है कि इन देशों की वृद्धि वर्ष 2022 के 5.3% से धीमी होकर वर्ष 2023 में 3% और वर्ष 2024 में 2.9% हो जाएगी।

- यह मुख्य रूप से तेल की कीमतों में गिरावट के कारण है, जिसने उनके राजकोषीय राजस्व और सार्वजनिक व्यय को प्रभावित किया है।

- OECD अर्थव्यवस्थाओं में धीमी वृद्धि: आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) 38 उच्च आय वाले लोकतांत्रिक देशों का समूह है। ये देश उच्च-कुशल एवं उच्च तकनीक वाले भारतीय प्रवासियों के लिये प्रमुख गंतव्य हैं, जहाँ से भारत अपने प्रेषण का लगभग 36% हिस्सा प्राप्त करता है ।

भारत में प्रेषण प्रवाह को बढ़ाने के तरीके:

- एकीकृत भुगतान इंटरफेस: UPI रीयल-टाइम फंड ट्रांसफर को सक्षम कर सकता है, जिससे रेमिटेंस को तुरंत भेजा और प्राप्त किया जा सकता है। यह पारंपरिक प्रेषण विधियों से जुड़े लंबे प्रसंस्करण समय की आवश्यकता को समाप्त करता है, जिसमें धन को प्राप्तकर्त्ताओं तक त्वरित रूप से पहुँचाया जाता है।

- जनवरी 2023 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (National Payments Corporation of India- NPCI) ने 10 देशों में रहने वाले NRI को अपने अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करके UPI का उपयोग करने की अनुमति दी।

- इन 10 देशों में सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हॉन्गकॉन्ग, ओमान, कतर, संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं।

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence- AI) संचालित जोखिम मूल्यांकन: भारत लेन-देन स्वरूप का विश्लेषण करने, संभावित धोखाधड़ी का पता लगाने और प्रेषण हस्तांतरण संबंधी जोखिम कारकों का आकलन करने हेतु AI एल्गोरिदम का उपयोग कर सकता है।

- यह दृष्टिकोण सुरक्षा को बढ़ा सकता है, अवैध गतिविधियों को रोकने में मदद कर सकता है और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कर सकता है।

- ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण: भारत प्रेषण सेवाओं को सीधे अपने प्लेटफॉर्म में एकीकृत करने हेतु ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ सहयोग कर सकता है।

- यह प्राप्तकर्त्ताओं को ऑनलाइन खरीद या बिल भुगतान हेतु प्रेषण निधियों का उपयोग करने, वित्तीय समावेशन को बढ़ाने और प्रेषण उपयोग के दायरे का विस्तार करने में सक्षम बनाता है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

जैव विविधता और पर्यावरण

विश्व मरुस्थलीकरण दिवस 2023

प्रिलिम्स के लिये:विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय (UNCCD), सूखा, लैंगिक कार्य योजना मेन्स के लिये:सूखा और मरुस्थलीकरण: कारण और महिलाओं पर प्रभाव, लैंगिक समानता |

चर्चा में क्यों?

विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस प्रत्येक वर्ष 17 जून को मनाया जाता है।

- इस वर्ष की थीम है “उसकी भूमि। उसके अधिकार (Her Land. Her Rights)” जो महिलाओं के भूमि अधिकारों पर केंद्रित है तथा वर्ष 2030 तक लैंगिक समानता और भूमि क्षरण तटस्थता के परस्पर वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने एवं कई अन्य सतत् विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals- SDG) की उन्नति में योगदान देने हेतु आवश्यक है।

विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस:

- पृष्ठभूमि:

- मरुस्थलीकरण को जलवायु परिवर्तन और जैवविविधता के क्षति के साथ ही वर्ष 1992 के रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान सतत् विकास हेतु सबसे बड़ी चुनौतियों के रूप में पहचाना गया।

- दो वर्ष बाद वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय (United Nations Convention to Combat Desertification- UNCCD) की स्थापना की, जो पर्यावरण एवं विकास को स्थायी भूमि प्रबंधन से जोड़ने वाला एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता था तथा 17 जून को "विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस" घोषित किया गया।

- बाद में वर्ष 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2010-2020 को UNCCD सचिवालय के नेतृत्व में भूमि क्षरण रोकथाम हेतु वैश्विक कार्रवाई को गति देने के लिये मरुस्थलीकरण हेतु संयुक्त राष्ट्र दशक एवं मरुस्थलीकरण रोकथाम की घोषणा की।

- संबोधित मुद्दे:

- भूमि पर महिलाओं का नियंत्रण महत्त्वपूर्ण है। हालाँकि उनके पास अक्सर अधिकारों की कमी होती है एवं उन्हें विश्व भर में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। यह उनकी भलाई एवं समृद्धि को सीमित करता है, विशेषकर जब भूमि क्षरण तथा जल की कमी होती है।

- भूमि तक महिलाओं की पहुँच सुनिश्चित करने का अर्थ है कि यह भविष्य के लिये महिलाओं और मानवता के हित में है।

- महिलाओं और बालिकाओं के पास अक्सर भूमि संसाधनों तक पहुँच और नियंत्रण नहीं होने के कारण मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण एवं सूखा का उन पर असमान रूप से प्रभाव पड़ता है। कम कृषीय उपज और जल की कमी सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले कारक हैं।

- अधिकांश देशों में महिलाएँ भूमि तक असमान और सीमित पहुँच एवं नियंत्रण की समस्या से जूझ रही हैं। कई जगहों पर महिलाएँ भेदभावपूर्ण कानूनों तथा प्रथाओं के अधीन हैं, जो विरासत के उनके अधिकार के साथ-साथ सेवाओं और संसाधनों तक उनकी पहुँच को बाधित करते हैं।

- भूमि पर महिलाओं का नियंत्रण महत्त्वपूर्ण है। हालाँकि उनके पास अक्सर अधिकारों की कमी होती है एवं उन्हें विश्व भर में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। यह उनकी भलाई एवं समृद्धि को सीमित करता है, विशेषकर जब भूमि क्षरण तथा जल की कमी होती है।

- लैंगिक समानता: एक अपूर्ण लक्ष्य:

- UNCCD के एक प्रमुख अध्ययन "द डिफरेंशिएटेड इम्पैक्ट्स ऑफ डेज़र्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन एंड ड्रॉट ऑन वीमेन एंड मेन" के अनुसार, विश्व के लगभग हर हिस्से में लैंगिक समानता का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है।

- वर्तमान में वैश्विक कृषि कार्यबल का लगभग आधा हिस्सा महिलाएँ हैं, फिर भी विश्व भर में पाँच भूमिधारकों में महिलाओं की संख्या एक से भी कम है।

- प्रथागत, धार्मिक, या पारंपरिक नियमों और प्रथाओं के तहत 100 से भी अधिक ऐसे देश हैं जहाँ महिलाएँ अपने पति की संपत्ति को प्राप्त करने के अधिकार से वंचित हैं।

- विश्व स्तर पर महिलाएँ प्रतिदिन सामूहिक रूप से 200 मिलियन घंटे जल का प्रबंध करने में लगाती हैं। कुछ देशों में एक बार जल लाने के लिये आने-जाने में एक घंटे से भी अधिक समय लग जाता है।

- UNCCD के एक प्रमुख अध्ययन "द डिफरेंशिएटेड इम्पैक्ट्स ऑफ डेज़र्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन एंड ड्रॉट ऑन वीमेन एंड मेन" के अनुसार, विश्व के लगभग हर हिस्से में लैंगिक समानता का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है।

- शुरू की गई पहलें और सुझाव:

- वैश्विक अभियान:

- भागीदारों, प्रभावशाली व्यक्तित्वों के साथ मिलकर UNCCD ने महिलाओं और बालिकाओं द्वारा स्थायी भूमि प्रबंधन में उत्कृष्टता, उनके नेतृत्व और प्रयासों को मान्यता देने के लिये एक वैश्विक अभियान की शुरुआत की है।

- सुझाव:

- सरकारें भेदभाव को समाप्त करने और भूमि तथा संसाधनों पर महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित करने वाले कानूनों, नीतियों एवं प्रथाओं को बढ़ावा दे सकती हैं।

- व्यवसाय क्षेत्र महिलाओं और लड़कियों को अपने निवेश में प्राथमिकता दे कर वित्त एवं प्रौद्योगिकी तक पहुँच की सुविधा प्रदान कर सकते हैं।

- भूमि को पुनर्स्थापित करने वाली महिला-नेतृत्व वाली पहलों का समर्थन किया जा सकता है।

- वैश्विक अभियान:

UNCCD का जेंडर एक्शन प्लान, 2017:

- जेंडर एक्शन प्लान, 2017 को बॉन, जर्मनी में पार्टियों के सम्मेलन (COP23) के दौरान अपनाया गया था ताकि जलवायु परिवर्तन के विमर्श एवं कार्यों में लैंगिक समानता तथा महिला सशक्तीकरण को शामिल किया जा सके।

- इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि महिलाएँ जलवायु परिवर्तन के निर्णयों को प्रभावित कर सकती हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क अभिसमय (UNFCCC) के सभी पहलुओं पर महिलाओं एवं पुरुषों का समान रूप से प्रतिनिधित्व किया जाता है ताकि इसकी प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सके।

मरुस्थलीकरण और सूखा:

- मरुस्थलीकरण:

- परिचय:

- शुष्क, अर्द्ध-शुष्क और शुष्क उप-आर्द्र क्षेत्रों में भूमि का क्षरण। यह मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन के कारण होता है।

- कारण:

- जलवायु परिवर्तन

- वनों की कटाई

- अतिचारण पर रोक

- अस्थिर कृषि पद्धतियाँ

- शहरीकरण

- परिचय:

- सूखा:

- परिचय:

- सूखे को सामान्यतः एक विस्तारित अवधि, आमतौर पर एक या अधिक मौसम में वर्षा/वर्षा में कमी के रूप में माना जाता है जिसके परिणामस्वरूप जल की कमी होती है तथा इसका वनस्पति, पशुओं और/या लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

- कारण:

- वर्षा में परिवर्तनशीलता

- मानसूनी पवनों के मार्ग में विचलन

- मानसून की शीघ्र वापसी

- वनाग्नि

- जलवायु परिवर्तन के अतिरिक्त भूमि क्षरण

- परिचय:

मरुस्थलीकरण में कमी के लिये संबंधित पहल:

- भारतीय पहल:

- एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम, 2009-10:

- यह भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण परिवेश में रोज़गार के अवसर उत्पन्न करने के साथ-साथ प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, संरक्षण एवं विकास करके पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करना है।

- मरुस्थल विकास कार्यक्रम:

- इसे वर्ष 1995 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सूखे के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने और चिह्नित रेगिस्तानी क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधन आधार को पुनः जीवंत करने हेतु शुरू किया गया था।

- राष्ट्रीय हरित भारत मिशन:

- इसे वर्ष 2014 में अनुमोदित किया गया था तथा 10 वर्ष की समय-सीमा के साथ भारत के घटते वन आवरण के संरक्षण, बहाली एवं वृद्धि के उद्देश्य से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत लागू किया गया था।

- एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम, 2009-10:

- वैश्विक पहल:

- बॉन चैलेंज:

- बॉन चुनौती एक वैश्विक प्रयास है। इसके तहत दुनिया की 150 मिलियन हेक्टेयर गैर-वनीकृत एवं बंजर भूमि पर वर्ष 2020 तक और 350 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर वर्ष 2030 तक वनस्पतियाँ उगाई जाएंगी।

- पेरिस में UNFCCC कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ (COP) 2015 में भारत भी वर्ष 2030 तक 21 मिलियन हेक्टेयर बंजर और वनों की कटाई वाली भूमि को बहाल करने के लिये स्वैच्छिक बॉन चैलेंज प्रतिज्ञा में शामिल हुआ।

- वर्ष 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर और वनों की कटाई वाली भूमि को बहाल करने के लिये अब लक्ष्य को संशोधित किया गया है।

- बॉन चैलेंज:

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिये: (2014)

उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (d) मेन्स:प्रश्न. मरुस्थलीकरण के प्रक्रम की जलवायविक सीमाएँ नहीं होती हैं। उदाहरणों सहित औचित्य सिद्ध कीजिये। (2020) प्रश्न. भारत के सूखा-प्रवण और अर्द्ध-शुष्क प्रदेशों में लघु जलसंभर विकास परियोजनाएँ किस प्रकार जल संरक्षण में सहायक हैं? (2016) प्रश्न. "महिला सशक्तीकरण जनसंख्या संवृद्धि को नियंत्रित करने की कुंजी है"। चर्चा कीजिये। (2019) |

स्रोत: यू.एन.सी.सी.डी.

भारतीय राजव्यवस्था

केंद्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में और जातियों को शामिल करना

प्रिलिम्स के लिये:राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित संवैधानिक प्रावधान मेन्स के लिये:राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, आरक्षण से संबंधित मुद्दे |

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) सूची में शामिल करने के लिये छह राज्यों (महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एवं हरियाणा) में लगभग 80 और जातियों के अनुमोदन के अनुरोध पर कार्यवाही कर रहा है।

अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC):

- परिचय:

- ओबीसी (OBC) शब्द में नागरिकों के वे सभी वर्ग शामिल हैं जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं।

- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग की पहचान हेतु क्रीमी लेयर के बहिष्कार के सिद्धांत को लागू किया जाना चाहिये।

- क्रीमी लेयर को OBC श्रेणी के लोगों के उन वर्गों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो अब पिछड़े नहीं हैं तथा सामाजिक एवं आर्थिक रूप से देश के अन्य पिछड़े वर्गों के बराबर हैं।

- शामिल करने की प्रक्रिया:

- NCBC एक वैधानिक निकाय है जो केंद्रीय OBC सूची में जातियों को शामिल करने के अनुरोधों की जाँच करता है।

- मंत्रिमंडल परिवर्द्धन को मंज़ूरी देता है और कानून लाता है, राष्ट्रपति परिवर्तन को अधिसूचित करता है।

- संवैधानिक प्रावधान:

- संविधान के अनुच्छेद 15(4) के तहत राज्य के पास किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी OBC की उन्नति के लिये विशेष प्रावधान करने की शक्ति है।

- शब्द "उन्नति के लिये विशेष प्रावधान" में शैक्षणिक संस्थानों में सीटों का आरक्षण, वित्तीय सहायता, छात्रवृत्ति, मुफ्त आवास आदि जैसे कई पहलू शामिल हैं।

- अनुच्छेद 16(4) के तहत राज्य को OBC के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिये कानून बनाने का अधिकार है।

- संविधान के अनुच्छेद 15(4) के तहत राज्य के पास किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी OBC की उन्नति के लिये विशेष प्रावधान करने की शक्ति है।

- केंद्र सरकार की उपलब्धियाँ:

- वर्ष 2014 से हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में केंद्रीय OBC सूची में 16 समुदायों को जोड़ा गया।

- राज्य के 671 OBC समुदायों को लाभ से वंचित होने से बचाने हेतु राज्यों को अपनी स्वयं की OBC सूची बनाए रखने के अधिकार की पुष्टि करने के लिये संविधान में 105वाँ संशोधन लाया गया है।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC):

- परिचय:

- 102वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है।

- इसे सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के बारे में शिकायतों तथा कल्याणकारी उपायों की जाँच करने का अधिकार प्राप्त है।

- इससे पहले NCBC सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय था।

- पृष्ठभूमि:

- वर्ष 1950 और 1970 के दशक में काका कालेलकर और बी.पी. मंडल की अध्यक्षता में क्रमशः दो पिछड़ा वर्ग आयोगों की नियुक्ति की गई।

- काका कालेलकर आयोग को प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में भी जाना जाता है।

- वर्ष 1992 के इंद्रा साहनी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया था कि वह लाभ और सुरक्षा के उद्देश्य से विभिन्न पिछड़े वर्गों के समावेशन एवं बहिष्करण पर विचार करने तथा जाँच एवं सिफारिश के लिये एक स्थायी निकाय का गठन करे।

- इन निर्देशों के अनुपालन में संसद ने वर्ष 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम पारित किया और NCBC का गठन किया।

- पिछड़े वर्गों के हितों की अधिक प्रभावी ढंग से रक्षा करने के लिये वर्ष 2017 में 123वाँ संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया।

- संसद ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 को निरस्त करने के लिये एक विधेयक भी पारित किया है, इस प्रकार यह विधेयक पारित होने के बाद वर्ष 1993 का अधिनियम अप्रासंगिक हो जाता है।

- इस विधेयक को अगस्त 2018 में राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद NCBC को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।

- वर्ष 1950 और 1970 के दशक में काका कालेलकर और बी.पी. मंडल की अध्यक्षता में क्रमशः दो पिछड़ा वर्ग आयोगों की नियुक्ति की गई।

- संरचना:

- इस आयोग में पाँच सदस्य हैं जिनमें एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य शामिल होते हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा की जाती है।

- अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा शर्तों तथा कार्यकाल का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।

स्रोत: द हिंदू