भारतीय राजव्यवस्था

सर्वोच्च न्यायालय ने कॉलेजियम सिस्टम के विरुद्ध याचिका खारिज़ की

प्रिलिम्स के लिये:सर्वोच्च न्यायालय, कॉलेजियम सिस्टम, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC), संसद, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI), कार्यपालिका, प्रथम न्यायाधीश मामला (1981), दूसरा न्यायाधीश मामला (1993), तीसरा न्यायाधीश मामला (1998) मेन्स के लिये:कॉलेजियम सिस्टम का विकास और इसकी आलोचना |

स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में दो वरिष्ठतम ज़िला न्यायाधीशों ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की और आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय कॉलेजियम ने न्यायाधीशों की चयन प्रक्रिया में उनकी योग्यता एवं वरिष्ठता को नज़रअंदाज किया।

- यह मुद्दा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के चयन के लिये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तैयार की गई प्रक्रिया के पालन से संबंधित चिंताओं को उजागर करता है।

- इससे पहले अप्रैल में सर्वोच्च न्यायालय रजिस्ट्री ने न्यायिक नियुक्तियों की कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करने और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (National Judicial Appointments Commission- NJAC) को पुनर्जीवित करने की याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था।

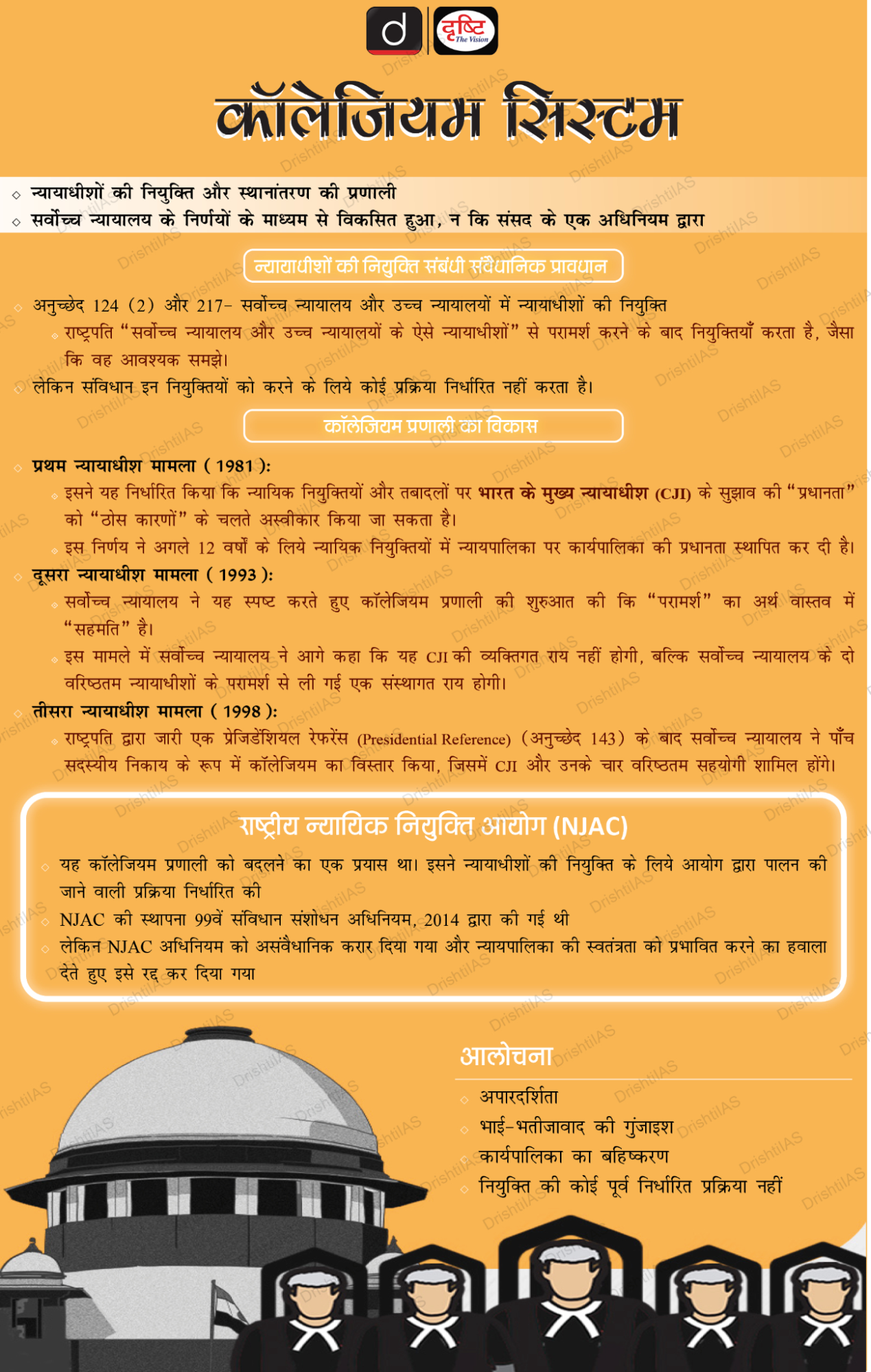

कॉलेजियम सिस्टम तथा इसका विकास:

- परिचय:

- यह न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है, जो संसद के किसी अधिनियम या संविधान के प्रावधान द्वारा नहीं, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है।

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) और अनुच्छेद 217 सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित हैं।

- सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही कॉलेजियम प्रणाली को बरकरार रखा है और NJAC- जिसने न्यायिक नियुक्तियों में सरकार को समान भूमिका दी थी - को वर्ष 2015 में एक संविधान पीठ द्वारा रद्द कर दिया था। इस निर्णय के विरुद्ध एक समीक्षा याचिका भी बाद में वर्ष 2018 में खारिज़ कर दी गई थी।

- यह न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है, जो संसद के किसी अधिनियम या संविधान के प्रावधान द्वारा नहीं, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है।

तीसरे न्यायाधीश मामले के अनुसार कॉलेजियम सिस्टम (1998):

|

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति |

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति |

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण |

|

सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश। |

सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश |

सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के साथ उच्च न्यायालय से संबंधित दो न्यायाधीश |

कॉलेजियम सिस्टम से संबंधित मुद्दे क्या हैं?

- कार्यपालिका का बहिष्कार:

- न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया से कार्यपालिका को पूर्ण रूप से बाहर करने से एक ऐसी प्रणाली का निर्माण हुआ जहाँ वरिष्ठ न्यायाधीश शेष न्यायाधीशों को पूर्ण गोपनीयता के साथ नियुक्त करते हैं।

- साथ ही, वे किसी भी प्रशासनिक निकाय के प्रति भी जवाबदेह नहीं होते हैं जिसके कारण सही उम्मीदवार की अनदेखी करते हुए उम्मीदवार का गलत चयन हो सकता है।

- पक्षपात और भाई-भतीजावाद की संभावनाएँ:

- कॉलेजियम सिस्टम CJI पद के लिये उम्मीदवार के परीक्षण के लिये कोई विशिष्ट मानदंड प्रदान नहीं करता है, जिसके कारण इसमें भाई-भतीजावाद और पक्षपात की व्यापक गुंज़ाइश होती है।

- उदाहरण के लिये, दो वरिष्ठतम ज़िला न्यायाधीशों के अनुसार, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय कॉलेजियम ने उनकी योग्यता, वरिष्ठता और "बेदाग न्यायिक ट्रैक रिकॉर्ड" को दरकिनार करते हुए, उनसे कनिष्ठ न्यायिक अधिकारियों की चयन प्रक्रिया में सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सलाह को नज़रअंदाज कर दिया था।

- कथित तौर पर, कॉलेजियम सिस्टम न्यायिक नियुक्तियों में गैर-पारदर्शिता को जन्म देती है, जो देश में कानून और व्यवस्था के नियमन के लिये अत्यधिक हानिकारक है।

- कॉलेजियम सिस्टम CJI पद के लिये उम्मीदवार के परीक्षण के लिये कोई विशिष्ट मानदंड प्रदान नहीं करता है, जिसके कारण इसमें भाई-भतीजावाद और पक्षपात की व्यापक गुंज़ाइश होती है।

- नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत के विरुद्ध:

- इस प्रणाली में नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत का उल्लंघन होता है। भारत में तीन संस्थान आंशिक रूप से स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करते हैं, लेकिन वे उचित संतुलन बनाते हुए किसी भी संस्थान की अत्यधिक शक्तियों को नियंत्रित करते हैं।

- हालाँकि, कॉलेजियम सिस्टम कार्यपालिका को अत्यधिक शक्तियाँ प्रदान करता है, जिससे इसको नियंत्रित करने की न्यूनतम संभावनाएँ होती हैं और सिस्टम के दुरुपयोग का खतरा उत्पन्न होता है।

- बंद दरवाज़ा तंत्र:

- आलोचकों ने बताया है कि इस प्रणाली में कोई आधिकारिक सचिवालय शामिल नहीं होता है। इसे एक बंद दरवाज़े के मामले के रूप में देखा जाता है, जिसमें इस बात की कोई सार्वजनिक जानकारी नहीं होती कि कॉलेजियम की बैठक कब और कैसे होती है तथा वह अपने निर्णय कैसे लेता है।

- साथ ही, कॉलेजियम की कार्यवाही का कोई आधिकारिक विवरण भी नहीं होता है।

- असमान प्रतिनिधित्व:

- चिंता का दूसरा क्षेत्र उच्च न्यायपालिका की संरचना है, उच्च न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है।

आगे की राह:

- पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना:

- चयन के लिये स्पष्ट और वस्तुनिष्ठ मानदंड जिसमें योग्यता, वरिष्ठता एवं विविधता जैसे कारक शामिल हों, विकसित किये जाने चाहिये।

- वैध गोपनीय चिंताओं की रक्षा करते हुए कॉलेजियम के निर्णयों को रिकॉर्ड करने और प्रकाशित करने के लिये एक तंत्र लागू किया जाना चाहिये।

- स्वतंत्रता और जवाबदेही को संतुलित करना:

- न्यायिक स्वतंत्रता से समझौता किये बिना नियुक्ति प्रक्रिया में सरकार को शामिल करने का विकल्प स्थापित करने की आवश्यकता है। इसमें एक परामर्शी तंत्र या समयबद्ध पुष्टिकरण प्रक्रिया भी शामिल हो सकती है।

- उदाहरण के लिये: संविधान के कामकाज़ की समीक्षा करने के लिये राष्ट्रीय आयोग (NCRWC) ने सिफारिश की:

- संविधान के अंतर्गत राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की स्थापना।

- राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की एक समिति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विचलित व्यवहार की शिकायतों की जाँच करना।

- योजनाओं और वार्षिक बजट प्रस्तावों की तैयारी के लिये राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर न्यायिक परिषदों की स्थापना।

- विविधता को बढ़ावा देना:

- न्यायपालिका में महिलाओं, अल्पसंख्यकों और वंचित सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिये सकारात्मक कार्रवाई उपायों को लागू करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

समाधान प्रतिस्पर्द्धी हितों को संतुलित करने में निहित है। कार्यपालिका को न्यायिक स्वतंत्रता के प्रति सच्ची प्रतिबद्धता प्रदर्शित करनी चाहिये, जबकि न्यायपालिका को न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिये संवेदनशील होना चाहिये। यह अंतर्निहित तनाव एक स्वस्थ जाँच और संतुलित प्रणाली के लिये आवश्यक है जो व्यक्तिगत अधिकारों एवं संविधान की रक्षा करता है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत में उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति और इसकी आलोचना के संदर्भ में कॉलेजियम सिस्टम की स्थिति के विकास पर चर्चा कीजिये। प्रश्न. राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए कॉलेजियम सिस्टम की कमियों का मूल्यांकन कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2019)

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (b) मेन्स:प्रश्न. भारत में उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014' पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (2017) |

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों पर वैश्विक रिपोर्ट 2024

प्रिलिम्स के लिये:विश्व स्वास्थ्य सभा, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग (NTD), HIV/AIDS, तपेदिक मेन्स के लिये:उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों पर वैश्विक रिपोर्ट 2024 की मुख्य विशेषताएँ, उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग और संबंधित पहलें |

स्रोत: डब्ल्यू.एच.ओ.

चर्चा में क्यों?

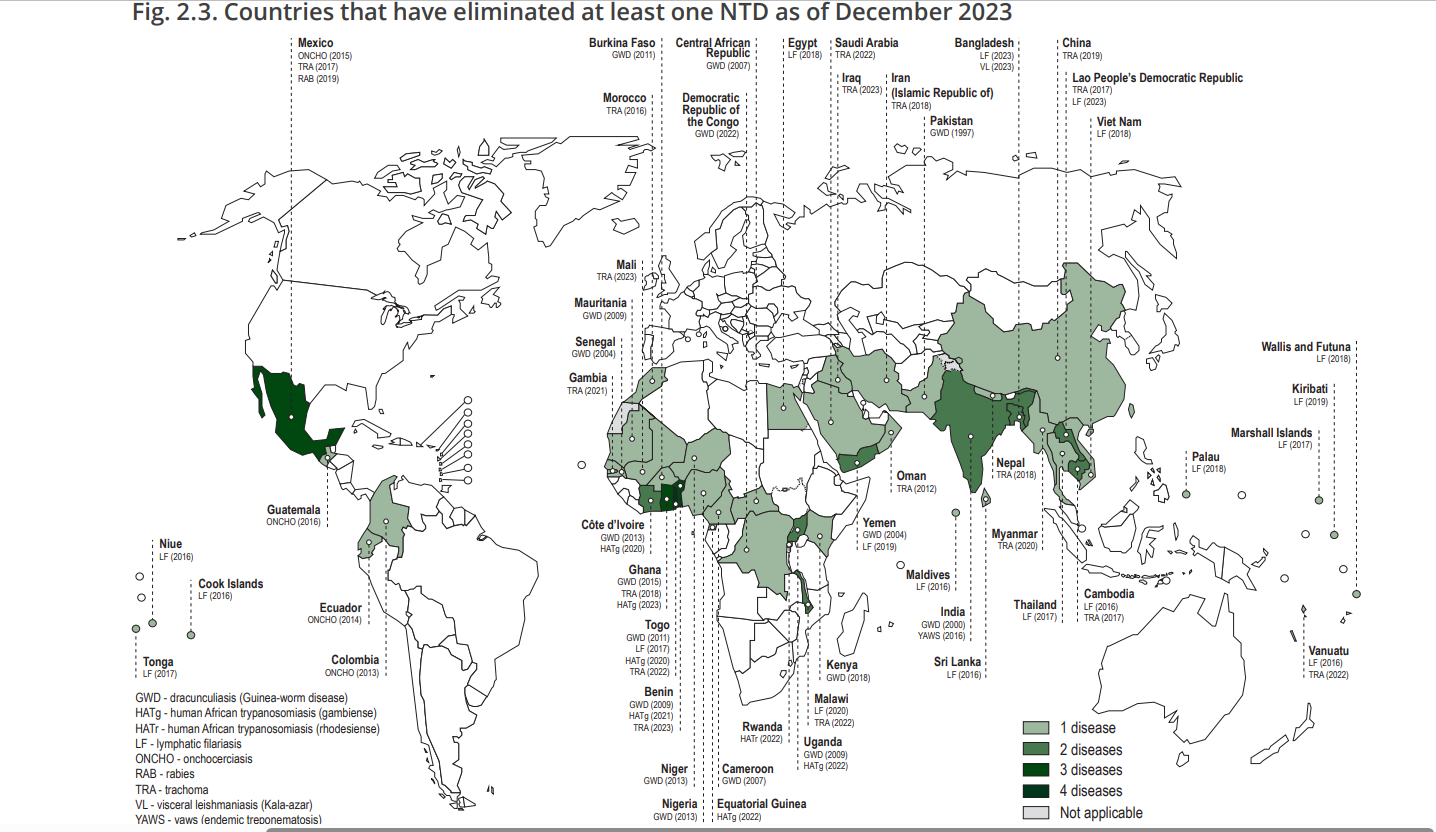

विश्व स्वास्थ्य सभा (World Health Assembly) के 77वें सत्र से पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization- WHO) ने 2024 की उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों (Neglected Tropical Diseases- NTD) पर अपनी वैश्विक रिपोर्ट जारी की।

- यह रिपोर्ट उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों के लिये रोडमैप 2021-2030 के कार्यान्वयन की दिशा में वर्ष 2023 में हुई प्रगति का विवरण प्रदान करती है।

WHO की रिपोर्ट के मुख्य बिंदु क्या हैं?

- वैश्विक:

- वर्ष 2023 की स्थिति:

- दिसंबर 2023 तक कुल 50 देशों ने कम-से-कम एक NTD का सफलतापूर्वक उन्मूलन कर दिया है, जो 100 देशों द्वारा वर्ष 2030 के लिये निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति में आधा रास्ता तय करने के समान है।

- WHO द्वारा 5 देशों को एक NTD के उन्मूलन हेतु और 1 देश को दो NTDs के उन्मूलन हेतु मान्यता दी गई थी।

- जुलाई 2023 में इराक कम-से-कम एक NTD का उन्मूलन करने वाला 50वाँ देश बना।

- नोमा को वर्ष 2023 में NTDs की सूची में शामिल किया गया था।

- अक्तूबर 2023 में बांग्लादेश सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में आंत्र संबंधी लीशमैनियासिस (Leishmaniasis) के उन्मूलन हेतु WHO से मान्यता प्राप्त करने वाला पहला देश बना।

- वर्ष 2022 की स्थिति:

- वर्ष 2022 में 1.62 बिलियन लोगों को उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों (NTDs) के लिये उपचार की आवश्यकता थी, जो वर्ष 2010 की तुलना में 26% की कमी को दर्शाता है, लेकिन वर्ष 2030 तक 90% की कमी के रोडमैप के वैश्विक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये अभी भी समर्पित प्रयासों की आवश्यकता है।

- वर्ष 2022 में लगभग 848 मिलियन लोगों ने निवारक कीमोथेरेपी चिकित्सा के माध्यम से कम-से-कम एक NTD का उपचार प्राप्त किया, जो वर्ष 2021 की तुलना में 49 मिलियन कम लेकिन वर्ष 2020 की तुलना में 50 मिलियन अधिक है।

- वर्ष 2022 के अंत तक वेक्टर-जनित NTDs के कारण दर्ज की गई मौतों की संख्या में 22% की वृद्धि हुई है (वर्ष 2016 की तुलना में)।

- वर्ष 2023 की स्थिति:

- भारत:

- भारत को ड्रैकनकुलायसिस (गिनी-कृमि) और यॉज जैसे NTD से मुक्त प्रमाणित किया गया था।

- भारत जैसे देश जहाँ बीमारियों का बोझ सर्वाधिक है, वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022 में मृदा से फैलने वाले हेल्मिंथियासिस और लिम्फैटिक फाइलेरिया के लगभग 117 मिलियन कम मामलों का उपचार किया गया।

- भारत की 40.56% आबादी को वर्ष 2022 तक NTD के खिलाफ हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है।

- रिपोर्ट में चिह्नित की गई प्रमुख चुनौतियों में कोविड-19 के बाद की धीमी रिकवरी, वित्तपोषण की अनिश्चितताएँ, भू-राजनीतिक व्यवधान, जलवायु परिवर्तन, ज्ञान और उपकरणों में अंतराल तथा NTD को संबोधित करने में अपर्याप्त डेटा जैसे मुद्दे शामिल हैं।

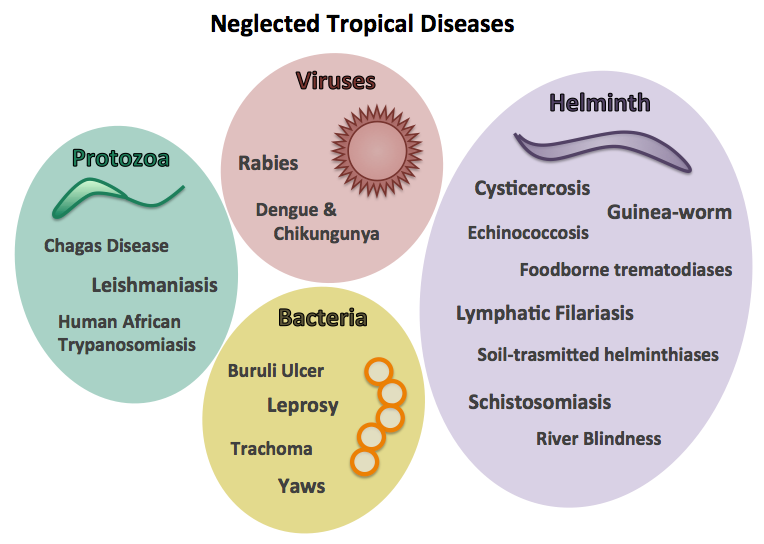

उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों (Neglected Tropical Diseases- NTD) के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- परिचय:

- WHO के अनुसार, उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग (NTD) विभिन्न प्रकार के रोगजनकों (वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी, कवक और विषाक्त पदार्थों सहित) के कारण होने वाली स्थितियों का एक विविध समूह है तथा विनाशकारी स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक परिणामों से जुड़े हैं।

- NTD मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में गरीब समुदायों के बीच व्यापक रूप से देखे जाते हैं, हालाँकि कुछ का भौगोलिक वितरण बहुत विस्तृत है।

- इन बीमारियों में योगदान देने वाले कारकों को "उपेक्षित" किया जा रहा है:

- NTD का महामारी विज्ञान जटिल है, यह प्रायः पर्यावरणीय स्थितियों से संबंधित होता है।

- महामारी विज्ञान (Epidemiology) एक परिभाषित जनसंख्या में स्वास्थ्य और बीमारी के निर्धारकों, घटना और वितरण का अध्ययन है।

- इनमें से कई में जटिल जीवन चक्र ऐसे होते हैं, जो वेक्टर-बोर्न (Vector-Borne) होते हैं जबकि कुछ पशुओं में संग्रहीत होते हैं।

- HIV/AIDS, मलेरिया और तपेदिक जैसी बीमारियों की तुलना में NTD के उपचार के अनुसंधान और विकास के लिये काफी कम धन प्राप्त होता है।

- NTD का महामारी विज्ञान जटिल है, यह प्रायः पर्यावरणीय स्थितियों से संबंधित होता है।

NTD से निपटने के लिये वैश्विक और भारतीय पहलें क्या हैं?

- वैश्विक पहल:

- WHO का 2021-2030 रोडमैप: यह महत्त्वाकांक्षी योजना केवल NTD के इलाज के बजाय प्रभाव को प्राथमिकता देती है। यह स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता और समुदायों के बीच सहयोग पर ज़ोर देती है। इसके अतिरिक्त यह देशों को अपने NTD कार्यक्रमों की ज़िम्मेदारी लेने के लिये प्रोत्साहित करती है।

- 2012 लंदन घोषणा: यह अंतर्राष्ट्रीय समझौता NTD के वैश्विक भार को चिह्नित करता है और उन्हें समाप्त करने के लिये एकीकृत दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है।

- भारतीय पहल:

- उन्मूलन कार्यक्रम:भारत ने गिनी कृमि, ट्रैकोमा और याज का सफलतापूर्वक उन्मूलन कर दिया है। हाथीपाँव के उन्मूलन के लिये त्वरित योजना (Accelerated Plan for Elimination of Lymphatic Filariasis- APELF) का उद्देश्य वर्ष 2027 तक इस बीमारी के लिये तय लक्ष्य को प्राप्त करना है।

- WHO का सहयोग: भारत क्षेत्रीय गठबंधनों में WHO का भागीदार है। उदाहरण के लिये बांग्लादेश और नेपाल के साथ 2005 में कालाज़ार के शीघ्र निदान और उपचार पर केंद्रित एक पहल ।

- मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (MDA): इस कार्यक्रम में NTD संचरण को रोकने के लिये उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में मुफ्त परजीवी निवारक दवाओं का नियमित वितरण शामिल है।

- वेक्टर नियंत्रण: कालाज़ार जैसे NTD के प्रसार को रोकने के लिये आंतरिक अवशिष्ट छिड़काव जैसे कार्यक्रम प्रारंभ करना जिसमें कीट प्रजनन स्थलों को लक्षित करना शामिल है।

- वित्तीय सहायता: वेतन मुआवज़ा योजनाएँ NTD से प्रभावित व्यक्तियों, विशेष रूप से कालाज़ार होने के उपरांत डर्मल लीशमैनियासिस रोग से ग्रसित व्यक्तियों के वित्तीय भार को कम करने में सहायता करती हैं।

निष्कर्ष:

वर्ष 2024 की WHO रिपोर्ट, उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों के विरुद्ध संघर्ष में प्रगति प्रदर्शित करती है। कई देशों ने 2023 में इन रोगों को समाप्त कर दिया, परंतु वैश्विक लक्ष्यों तक पहुँचने के लिये और भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। फंडिंग की कमी तथा कोविड-19 के लंबे समय तक बने रहने वाले प्रभाव जैसी चुनौतियाँ इस प्रगति के लिये बाधा उत्पन्न करती हैं। उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों से मुक्ति के लिये राष्ट्रीय एवं वैश्विक सहयोग बढ़ाना आवश्यक है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. WHO द्वारा उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों (NTD) पर वैश्विक रिपोर्ट, 2024 की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करें, साथ ही उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों तथा संबंधित पहलों का भी उल्लेख कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन-से 'राष्ट्रीय पोषण मिशन' के उद्देश्य हैं? (2017)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (a) मेन्स:प्रश्न. "एक कल्याणकारी राज्य की नैतिक अनिवार्यता के अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य संरचना धारणीय विकास की एक आवश्यक पूर्व शर्त है।" विश्लेषण कीजिये। (2021) प्रश्न. भारत में 'सभी के लिये स्वास्थ्य' को प्राप्त करने के लिये समुचित स्थानीय सामुदायिक स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल का मध्यक्षेप एक पूर्वापेक्षा है। व्याख्या कीजिये। (2018) |

जैव विविधता और पर्यावरण

सुंदरबन

प्रिलिम्स के लिये:सुंदरबन, खारे पानी का मगर मच्छ, वॉटर मॉनिटर लिज़र्ड, गंगा डॉल्फिन, ओलिव रिडले कछुए, बंगाल की खाड़ी मेन्स के लिये:सुंदरबन, सुंदरबन से जुड़ी चुनौतियाँ |

स्रोत: स्टेटमैन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रमुख पर्यावरण वैज्ञानिकों द्वारा किये गए एक अध्ययन के अनुसार, पश्चिम बंगाल के महत्त्वपूर्ण मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र सुंदरबन को वायु प्रदूषण से गंभीर खतरा है।

सुंदरबन क्या है?

- परिचय:

- सुंदरबन, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है, जो बंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा मेघना नदियों के डेल्टा पर स्थित है।

- मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भूमि एवं समुद्र के बीच एक पारिस्थितिकी तंत्र है।

- वनस्पति एवं जीव:

- यह क्षेत्र विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों का समर्थन करता है, जिनमें दलदल (खारे एवं स्वच्छ जल की वनस्पति) एवं अंतर-ज्वारीय मैंग्रोव शामिल हैं।

- सुंदरबन, विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के आवास हेतु एक अभयारण्य है, जिसमें दुर्लभ एवं वैश्विक स्तर पर संकटग्रस्त वन्यजीव जैसे खारे पानी के मगरमच्छ, वॉटर मॉनिटर लिज़र्ड, गंगा डॉल्फिन तथा ओलिव रिडले कछुए शामिल हैं।

- यह क्षेत्र विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों का समर्थन करता है, जिनमें दलदल (खारे एवं स्वच्छ जल की वनस्पति) एवं अंतर-ज्वारीय मैंग्रोव शामिल हैं।

- संरक्षण:

- सुंदरबन का 40% भाग भारत में तथा शेष भाग बांग्लादेश में स्थित है।

- इसे वर्ष 1987 भारत में और वर्ष 1997 में बांग्लादेश में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था।

- जनवरी 2019 में रामसर अभिसमय के अंर्तगत भारत की सुंदरबन आर्द्रभूमि को 'अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की आर्द्रभूमि' के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी।

- प्रोजेक्ट टाइगर: सुंदरबन के विशिष्ट शिकारी (रॉयल बंगाल टाइगर), इस क्षेत्र में अत्यधिक चराई को कम करने के साथ पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिये जानवरों की संख्या को नियंत्रित करते हैं।

- बाघों की सुरक्षा पौधों एवं जानवरों की अन्य प्रजातियों के लिये एक विशाल आवास को भी सुरक्षित करती है, जो सुंदरबन में एक स्वस्थ वन पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में योगदान देते हैं।

- वर्ष 2011 में भारत एवं बांग्लादेश द्वारा सुंदरबन की निगरानी तथा संरक्षण की आवश्यकता को देखते हुए, सुंदरबन के संरक्षण पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया।

सुंदरबन के समक्ष चुनौतियाँ क्या हैं?

- महासागरों का बढ़ता स्तर: जलवायु परिवर्तन का परिणाम, महासागरों के बढ़ते जलस्तर से निचले स्तर के मैंग्रोव के जलमग्न होने का खतरा उत्पन्न कर सकता है। खारे जल की अधिकता के परिणामस्वरूप उनका संतुलन बाधित होता है और यह स्थिति चक्रवातों के दौरान तूफान के प्रति उन्हें अधिक संवेदनशील बनाती है।

- चक्रवातों की तीव्रता में वृद्धि: जलवायु परिवर्तन भी चक्रवात पुनरावृत्ति और तीव्र तूफानों से जुड़ा हुआ है। ये चक्रवात मैंग्रोव को हानि पहुँचा सकते हैं, जिससे भौतिक क्षति हो सकती है, साथ ही उनके अस्तित्व के लिये महत्त्वपूर्ण तलछट प्रणाली बाधित हो सकती है।

- नकदी एवं खाद्य फसलें: नकदी फसलों (ऑयल पाम) अथवा खाद्यान्न उत्पादन (धान) जैसी कृषि के लिये मैंग्रोव वनों का रूपांतरण इनको नष्ट कर सकता है।

- इससे न केवल इन पारिस्थितिक तंत्रों के लिये उपलब्ध क्षेत्र कम हो जाता है, बल्कि वर्तमान पारिस्थितिक तंत्र भी खंडित हो जाते हैं, जिससे जैवविविधता प्रभावित होती है।

- पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की हानि: मैंग्रोव वन मत्स्य प्रजातियों के लिये तटरेखा संरक्षण तथा मत्स्य पालन के लिये प्राकृतिक तालाबों जैसी महत्त्वपूर्ण सेवाएँ प्रदान करते हैं। वनों की कटाई इन सेवाओं को बाधित करती है, जिससे तटीय समुदायों के साथ-साथ मत्स्य पालन भी प्रभावित होता है।

- वन्यजीवों को खतरा: जलवायु परिवर्तन के कारण मैंग्रोव आवासों के नष्ट होने से संकटापन्न या लुप्तप्राय प्रजातियाँ नष्ट हो रही हैं।

- मैंग्रोव विविध मोलस्क और क्रस्टेशियंस के लिये सुरक्षित आश्रय स्थल हुआ करते थे, हालाँकि, इन प्रजातियों की प्रजनन प्रथाओं और संदूषित निर्वहन के कारण वे लुप्त हो रहे हैं।

- प्रदूषकों का प्रभाव: आस-पास के शहरी क्षेत्रों एवं संपूर्ण सिंधु-गंगा के मैदानी क्षेत्र से ब्लैक कार्बन कणों से युक्त प्रदूषक सुंदरबन की वायु गुणवत्ता को न्यून कर रहे हैं, जिससे इसके पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव पड़ रहा है।

- ये वायु प्रदूषक सुंदरबन मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र की पारिस्थितिकी एवं जैव-भू-रसायन विज्ञान को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं।

आगे की राह

- नदी तटों का संरक्षण: वेटिवर (जो कि लवण सहिष्णु नहीं है) जैसी गैर-स्थानिक प्रजातियों को शामिल करने के बजाय वाइल्ड राइस, मायरियोस्टैच्या वाइटियाना, बिस्किट ग्रास और साल्ट काउच ग्रास जैसी घास की स्थानिक प्रजातियों को उगाकर स्ट्रीमबैंक/नदी तटों का स्थायीकरण किया जा सकता है तथा क्षरण को रोका जा सकता है।

- धारणीय कृषि को प्रोत्साहन: मृदा-सहिष्णु धान की किस्मों तथा जैविक कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित कर पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हुए किसानों के लिये कृषि उत्पादकता एवं आय में वृद्धि सुनिश्चित की जा सकती है।

- वर्षा जल संचयन और जल-संभरण/वाटरशेड विकास पहलों को लागू कर कृषि उत्पादन में और वृद्धि की जा सकती है।

- अपशिष्ट जल उपचार: अपशिष्ट जल उपचार हेतु प्राकृतिक प्रक्रियाओं और सूक्ष्मजीवों, जैसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया तथा प्रकाश संश्लेषक बैक्टीरिया का उपयोग करके, जल की गुणवत्ता एवं पारिस्थितिकी तंत्र स्वास्थ्य को पोषित किया जा सकता है।

- भारत-बांग्लादेश सहयोग: भारत-बांग्लादेश संयुक्त कार्य-समूह (JWG) को सुंदरबन तथा उस पर निर्भर समुदायों के लिये जलवायु अनुकूलन योजना बनाने तथा उसे लागू करने हेतु अंतःविषय विशेषज्ञों के एक उच्चाधिकार प्राप्त बोर्ड में परिवर्तित किया जा सकता है।

- नवोन्मेषी समाधान: सुधारात्मक उपायों में सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन, विद्युत परिवहन, सब्सिडीयुक्त LPG, विनियमित पर्यटन, प्रदूषक कारखानों को बंद करना, ईंट भट्टों और भूमि उपयोग का विनियमन एवं तटीय विनियमों को सशक्त बनाना आदि शामिल है।

- बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण: पर्यटन, आपदा प्रबंधन, कृषि, मत्स्य पालन और ग्रामीण विकास मंत्रालयों द्वारा भागीदारी तथा बहुआयामी योजना के लिये बहुस्तरीय दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. सुंदरबन क्षेत्र में आने वाली पर्यावरणीय और सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। इस क्षेत्र में सतत् विकास और संरक्षण के लिये उपाय सुझाइये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित संरक्षित क्षेत्रों पर विचार कीजिये: (2012)

उपर्युक्त में से किसे टाइगर रिज़र्व घोषित किया गया है? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (b) प्रश्न. भारत की जैवविविधता के संदर्भ में सीलोन फ्रॉगमाउथ, कॉपरस्मिथ बार्बेट, ग्रे-चिन्ड मिनिवेट और ह्वाइट-थ्रोटेड रेडस्टार्ट क्या है? (2020) (a) पक्षी उत्तर: (a) मेन्स:प्रश्न."भारत में आधुनिक कानून की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं का संवैधानिकीकरण है।" सुसंगत वाद विधियों की सहायता से इस कथन की विवेचना कीजिये। (2022) प्रश्न. "विभिन्न प्रतियोगी क्षेत्रों और साझेदारों के मध्य नीतिगत विरोधाभासों के परिणामस्वरूप पर्यावरण के संरक्षण तथा उसके निम्नीकरण की रोकथाम' अपर्याप्त रही है।" सुसंगत उदाहरणों सहित टिप्पणी कीजिये। (2018) |