जैव विविधता और पर्यावरण

कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम

प्रिलिम्स के लिये:प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (PAT) योजना, कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, कार्बन बाज़ार मेन्स के लिये:कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, भारत में CCTS को मज़बूत करना, कार्बन मूल्य निर्धारण |

स्रोत: फाइनेंशियल एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022 के तहत शुरू की गई कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (CCTS), 2023, पेरिस समझौते के तहत भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं के साथ संरेखित करते हुए, भारतीय कार्बन बाज़ार (ICM) स्थापित करने के लिये प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (PAT) योजना की जगह लेती है।

कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम क्या है?

- CCTS: CCTS एक बाज़ार आधारित तंत्र है जिसे ICM के तहत कार्बन क्रेडिट को विनियमित करने और व्यापार करने के लिये शुरू किया गया है।

- CCTS का उद्देश्य ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन का मूल्य निर्धारण करके और कार्बन व्यापार को सुविधाजनक बनाकर भारतीय अर्थव्यवस्था को कार्बन मुक्त बनाना है।

- PAT से CCTS में परिवर्तन: PAT योजना ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र (ESCerts) के माध्यम से ऊर्जा-गहन उद्योगों में ऊर्जा दक्षता सुधार पर केंद्रित है।

- CCTS, PAT का स्थान लेता है, जिससे ऊर्जा तीव्रता से ध्यान हटाकर GHG उत्सर्जन तीव्रता को कम करने पर केंद्रित हो जाता है, तथा प्रति टन GHG समतुल्य उत्सर्जन की निगरानी की जाती है।

- यह कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र (CCC) जारी करता है, जिनमें से प्रत्येक एक टन CO2 समतुल्य (tCO2e) कमी को दर्शाता है।

- तंत्र: CCTS व्यापक कार्बन कटौती प्रयासों को सुनिश्चित करने के लिये दो प्रमुख तंत्रों के माध्यम से कार्बन मूल्य निर्धारण शुरू करता है।

- अनुपालन तंत्र: क्षेत्र-विशिष्ट GHG कटौती लक्ष्यों को पूरा करने के लिये ऊर्जा-गहन उद्योगों (जैसे, एल्युमीनियम, सीमेंट, उर्वरक, लोहा और इस्पात) को अधिदेशित करता है। लक्ष्य से अधिक करने वाली संस्थाएँ CCC अर्जित करती हैं, तथा लक्ष्य से कम प्रदर्शन करने वाली संस्थाओं को क्रेडिट खरीदना पड़ता है।

- ऑफसेट तंत्र: उत्सर्जन को कम करके कार्बन क्रेडिट अर्जित करने के लिये अनुपालन ढाँचे के बाहर की संस्थाओं को स्वैच्छिक भागीदारी की अनुमति देता है।

- चिन्हित क्षेत्र: CCTS में प्रारंभ में ऊर्जा-गहन उद्योग जैसे लोहा एवं इस्पात, एल्युमीनियम, सीमेंट, उर्वरक, पेट्रोलियम रिफाइनरियाँ, लुगदी एवं कागज़, तथा वस्त्र (भारत के कुल उत्सर्जन में 16% का योगदान) शामिल हैं।

- विद्युत क्षेत्र (भारत के GHG उत्सर्जन का 40%) को बाद में शामिल किया जा सकता है।

- नियामक निरीक्षण: इसका प्रबंधन विभिन्न सरकारी निकायों द्वारा किया जाता है, जिनमें ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) और भारतीय कार्बन बाज़ार के लिये राष्ट्रीय संचालन समिति (NSCICM) शामिल हैं।

- भारत के जलवायु लक्ष्यों में CCTS का महत्त्व: भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कटौती करना है। CCTS निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देता है, स्वच्छ प्रौद्योगिकियों, नवीकरणीय ऊर्जा और कार्बन कैप्चर को प्रोत्साहित करता है।

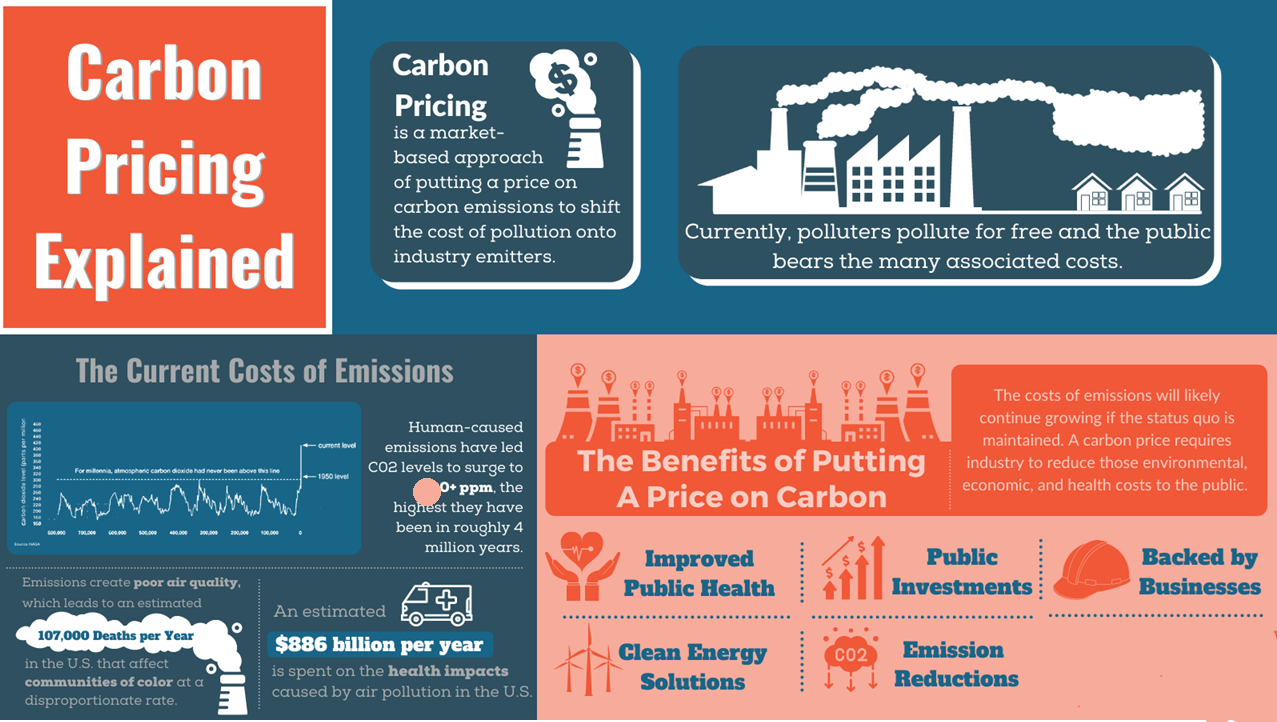

कार्बन मूल्य निर्धारण क्या है?

- परिचय: कार्बन मूल्य निर्धारण एक आर्थिक रणनीति है जिसके अंतर्गत कार्बन उत्सर्जन की बाह्य लागतों (जैसे फसलों को होने वाली क्षति, बढ़ती स्वास्थ्य देखभाल लागत और चरम मौसम के कारण संपत्ति की हानि) पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्हें उनके स्रोतों के साथ संबद्ध किया जाता है।

- इस क्रियाविधि के माध्यम से वित्तीय बोझ का पुनः प्रदूषणकर्त्ताओं पर आरोपण किया जाता है, तथा उन्हें या तो अपने उत्सर्जन में कमी लाने, प्रदूषण जारी रखने और इसके लिये भुगतान करने, अथवा स्वच्छ प्रौद्योगिकियों में निवेश करने का विकल्प प्रदान किया जाता है।

- वर्तमान वैश्विक कार्बन मूल्य निर्धारण तंत्र के अंतर्गत 89 देशों में 12.8 गीगाटन CO₂ (वैश्विक उत्सर्जन का 25%) शामिल है।

- मूल्य निर्धारण प्रक्रिया: सरकारें कार्बन का मूल्य निर्धारण करने हेतु 3 मुख्य विधियों का उपयोग करती हैं, जिससे न्यूनतम संभव सामाजिक प्रभाव पर उत्सर्जन में कमी सुनिश्चित होती है।

- उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (ETS): इसके अंतर्गत उद्योगों को उत्सर्जन इकाइयों का व्यापार करने की अनुमति प्रदान की जाती है। यह दो तंत्रों के माध्यम से संचालित होता है; कैप-एंड-ट्रेड और बेसलाइन-एंड-क्रेडिट।

- कैप-एंड-ट्रेड में उत्सर्जन पर एक सीमा निर्धारित की जाती है, जिसके अंतर्गत निर्धारित सीमा से कम उत्सर्जन वाली कंपनियाँ परमिट का विक्रय कर सकती हैं जबकि निर्धारित सीमा से अधिक उत्सर्जन वाली कंपनियों को परमिट का और अधिक क्रय करना आवश्यक होता है।

- जबकि बेसलाइन-एंड-क्रेडिट के अंतर्गत उन उद्योगों को पुरस्कृत किया जाता है जो उत्सर्जन को एक निर्धारित आधार सीमा से नीचे लाते हैं, इसके लिये उन्हें दूसरों को क्रेडिट का विक्रय किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

- कार्बन टैक्स: ETS के विपरीत, कार्बन टैक्स के अंतर्गत प्रति टन CO₂ पर एक निश्चित कर लगाकर कार्बन उत्सर्जन पर प्रत्यक्ष मूल्य निर्धारण किया जाता है।

- हालाँकि, इस तंत्र से उत्सर्जन में किसी प्रकार की विशिष्ट कमी होना सुनिश्चित नहीं होता है, क्योंकि यह उद्योगों पर निर्भर करता है कि उन्हें उत्सर्जन में कटौती करनी है या कर का भुगतान करना है।

- क्रेडिटिंग तंत्र: इसके अंतर्गत परियोजनाओं के माध्यम से ग्रीनहाउस गैसों में कटौती कर कार्बन क्रेडिट उत्पन्न किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है, जिसका अनुपालन अथवा स्वैच्छिक शमन उद्देश्यों के लिये घरेलू अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विक्रय किया जा सकता है।

कार्बन बाज़ार क्या है?

पढ़ने के लिये यहाँ क्लिक कीजिये: कार्बन मार्केट

CCTS के प्रभावी कार्यान्वयन में कौन-सी चुनौतियाँ हैं?

- लक्ष्य निर्धारण और कार्बन मूल्य निर्धारण: उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों को संतुलित करना महत्त्वपूर्ण है। उदार लक्ष्यों के परिणामस्वरूप CCC की अधि आपूर्ति हो सकती हैं, जिससे कीमतें कम हो सकती हैं, जबकि कठोर लक्ष्यों से अनुपालन लागत और मुद्रास्फीति बढ़ सकती है।

- अनुपालन और प्रवर्तन संबंधी मुद्दे: PAT के तहत, आवश्यक ESCerts में से 50% हासिल नहीं किया गया तथा उन पर किसी प्रकार की शास्ति भी नहीं अधिरोपित थी, जो कार्बन बाज़ार में सख्त अनुपालन और प्रवर्तन तंत्र के अभाव को दर्शाता है जो CCTS को प्रभावित कर सकता है और इसे अप्रभावी बना सकता है।

- CCTS के समक्ष दोहरी गणना अथवा उत्सर्जन की गलत रिपोर्टिंग जैसी समस्याएँ हो सकती हैं, जैसा कि वैश्विक कार्बन बाज़ारों के संदर्भ से सुस्पष्ट होता है।

- क्रेडिट जारी करने में विलंब: 2021 से PAT के तहत क्रेडिट जारी करने में देरी ने बाजार के भरोसे को कम किया है। वर्ष 2021 से PAT के तहत क्रेडिट जारी करने में देरी से बाज़ार का विश्वास प्रभावित हुआ है। CCTS के अंतर्गत CCC जारी करने में इसी प्रकार के विलंब से स्वच्छ ऊर्जा में भागीदारी और निवेश में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

- पारदर्शिता: उद्योग उत्सर्जन और अनुपालन पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आँकड़ों के अभाव से बाज़ार में विश्वास कम हो सकता है।

भारत किस प्रकार CCTS का सुदृढ़ीकरण कर सकता है?

- अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ तालमेल किया जाना: यूरोपीय संघ (EU) की ETS की सर्वोत्तम प्रथाओं जैसे कि क्रमिक रूप से सीमा को कड़ा करना, कार्बन मूल्य स्थिरता उपाय और कठोर अनुपालन रूपरेखा से सीख लेने की आवश्यकता है।

- विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिये MRV (अनुवीक्षण, रिपोर्टिंग और सत्यापन) की क्षमता का निर्माण किया जाना चाहिये।

- सुदृढ़ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म: क्रेडिट पर नज़र रखने और धोखाधड़ी गतिविधियों रोकथाम हेतु लिये डिजिटल रजिस्ट्री की शुरुआत की जानी चाहिये।

- व्यापार प्रतिबंधों (उदाहरणार्थ, EU का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म, CBAM) से संरक्षा हेतु सीमा पार संगतता सुनिश्चित की जानी चाहिये।

- उद्योग की भागीदारी को प्रोत्साहन: शीघ्र अनुपालन करने वालों के लिये प्रोत्साहन प्रदान किया जाना चाहिये, जैसे अनुपालन आवश्यकताओं से परे उत्सर्जन में कमी करने वाली कंपनियों के लिये कर लाभ।

- हरित प्रौद्योगिकियों, नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता सुधार में निवेश को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम और इसके क्रियान्वयन संबंधी चुनौतियों की विवेचना कीजिये। इन चुनौतियों का समाधान किस प्रकार किया जा सकता है? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये (2023) कथन- I: ऐसी संभावना है कि कार्बन बाज़ार, जलवायु परिवर्तन से निपटने का एक सबसे व्यापक साधन बन जाए। कथन- II: कार्बन बाज़ार संसाधनों को प्राइवेट सेक्टर से राज्य को हस्तांतरित कर देते हैं। उपर्युक्त कथनों के बारे में, निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है? (a) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं तथा कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या है। उत्तर: (b) प्रश्न. कार्बन क्रेडिट की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे उत्पन्न हुई है? (2009) (a) पृथ्वी शिखर सम्मेलन, रियो डी जनेरियो उत्तर: (b) |

भारतीय अर्थव्यवस्था

भारत में क्विक कॉमर्स का उदय

प्रिलिम्स के लिये:क्विक कॉमर्स, ई-कॉमर्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स मेन्स के लिये:भारतीय खुदरा क्षेत्र पर क्विक कॉमर्स का प्रभाव, भारतीय खुदरा पारिस्थितिकी तंत्र |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

क्विक कॉमर्स (क्यू-कॉमर्स) की सहायता से मिनटों के भीतर डिलीवरी की सुविधा से शहरी क्षेत्रों में खरीदारी की प्रवृत्तियों में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है।

- हालाँकि यह सुविधा और विभिन्न ब्रांड लाभ प्रदान करता है, लेकिन इससे संबंधित निम्नतम कीमत निर्धारण (Predatory Pricing), डेटा गोपनीयता और परंपरागत खुदरा विक्रेताओं के विस्थापन संबंधी चिंताओं के कारण विनियामक जाँच किये जाने की आवश्यकता है।

क्विक कॉमर्स क्या है?

- परिचय: क्यू-कॉमर्स, ई-कॉमर्स का एक उपवर्ग, एक ऑन-डिमांड डिलीवरी मॉडल है, जहाँ ऑर्डर करने के 10 से 30 मिनट की अवधि में वस्तुओं और सेवाओं की सुपुर्दगी की जाती हैं।

- इसमें लघु, उच्च मांग वाली वस्तुओं जैसे किराने का सामान, स्टेशनरी और ओवर-द-काउंटर दवाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

- कार्य मॉडल: क्यू-कॉमर्स प्लेटफॉर्म डार्क स्टोर्स (केवल ऑनलाइन पूर्ति के लिये डिज़ाइन किये गए स्थानीय गोदाम) पर निर्भर करते हैं, जो द्रुत गति से प्रेषण करने के उद्देश्य से उच्च मांग वाले क्षेत्रों में रणनीतिक रूप से अवस्थित होते हैं।

- उपभोक्ता मांग का पूर्वानुमान लगाने, इन्वेंट्री को अनुकूलित करने और सुझावों को वैयक्तिकृत करने हेतु सामान्यतः प्लेटफॉर्म AI-संचालित एनालिटिक्स का उपयोग करते हैं, जबकि स्वचालित आपूर्ति शृंखलाएँ स्टॉकआउट का समाधान करती हैं।

- एक निश्चित इन्वेंट्री आधारित मॉडल वाले पारंपरिक खुदरा के विपरीत, क्यू-कॉमर्स के अंतर्गत वास्तविक समय में उपभोक्ता रुझानों के आधार पर स्टॉक आपूर्ति को गतिशील रूप से समायोजित किया जाता है।

- कार्य कुशलता के लिये निकटता-आधारित मार्ग एल्गोरिदम के माध्यम से ऑर्डर असाइन करते हुए उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों में डिलीवरी अधिकारी तत्काल प्रेषण को सक्षम बनाते हैं।

- निश्चित समय वाले पारंपरिक स्टोरों के विपरीत, क्यू-कॉमर्स तत्काल आवश्यकताओं की पूर्ति करने के उद्देश्य से दिन-रात संचालित होते हैं।

- उपभोक्ता मांग का पूर्वानुमान लगाने, इन्वेंट्री को अनुकूलित करने और सुझावों को वैयक्तिकृत करने हेतु सामान्यतः प्लेटफॉर्म AI-संचालित एनालिटिक्स का उपयोग करते हैं, जबकि स्वचालित आपूर्ति शृंखलाएँ स्टॉकआउट का समाधान करती हैं।

- उपभोक्ताओं पर प्रभाव: तत्काल और सुविधापूर्ण खरीदारी हेतु, विशेष रूप से भोजन, पेय पदार्थ और दैनिक आवश्यक वस्तुओं के लिये उपभोक्ता क्यू-कॉमर्स को वरीयता देते हैं।

- पारंपरिक स्टोर समय (रात्रि काल में 8 के पश्चात्) से परे ऑर्डर करने की क्षमता ने इन प्लेटफॉर्मों को शहरी उपभोक्ताओं के लिये अपरिहार्य बना दिया है।

- निःशुल्क डिलीवरी के लिये न्यूनतम कार्ट मूल्य, तथा आकर्षक छूट के परिणामस्वरूप उपभोक्ता इसका इस्तेमाल करने हेतु अधिक प्रोत्साहित होते हैं।

- NeilsenIQ सर्वेक्षण (2024) के अनुसार 12% शहरी उपभोक्ता वर्तमान में क्विक कॉमर्स पसंद करते हैं, जो आँकड़ा दो वर्ष पूर्व केवल 5% था।

- भारत में वृद्धि और विस्तार: भारतीय क्यू-कॉमर्स बाज़ार का मूल्य 3.34 बिलियन अमेरिकी डॉलर (वित्त वर्ष 2024) है और अनुमानतः वर्ष 2029 तक यह 76% वार्षिक वृद्धि के साथ 9.95 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक हो जाएगा।

- फ्लिपकार्ट, ओला, ब्लिंकिट, बिगबास्केट और जेप्टो जैसी प्रमुख कंपनियों ने AI-संचालित इन्वेंट्री प्रबंधन में निवेश करते हुए क्यू-कॉमर्स में महत्त्वपूर्ण विस्तार किया है।

- क्यू-कॉमर्स का वर्तमान में बड़े फास्ट-मूविंग कंज़्यूमर गुड्स (FMCG) ब्रांडों की कुल ई-कॉमर्स बिक्री में 35% का योगदान है।

नोट: भारत में इन्वेंट्री आधारित ई-कॉमर्स मॉडल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रतिबंधित है। हालाँकि, मार्केटप्लेस मॉडल के तहत संचालन करने वाले क्यू-कॉमर्स प्लेटफॉर्म स्वचालित रूट के तहत 100% FDI के लिये पात्र हैं।

|

विशेषता |

पारंपरिक ई-कॉमर्स |

क्विक कॉमर्स |

|

डिलीवरी का समय |

3-4 दिन अथवा उससे अधिक |

10 से 30 मिनट |

|

ऑर्डर प्रकार |

थोक एवं नियोजित खरीदारी |

लघु, बारंबार, सुविधा अनुसार खरीदारी |

|

उत्पाद रेंज |

विस्तृत सूची |

सीमित, उच्च-मांग वाली आवश्यक वस्तुएँ |

|

भंडारण |

बड़े गोदाम |

स्थानीय सूक्ष्म-पूर्ति केंद्र |

|

परिचालन मॉडल |

रसद-संचालित |

हाइपरलोकल और AI-संचालित |

क्विक कॉमर्स संबंधी चिंताएँ क्या हैं?

- निम्नतम कीमत निर्धारण और बाज़ार में हेरफेर: अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्पाद वितरण महासंघ (AICPDF) ने क्यू-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों पर पारंपरिक खुदरा विक्रेताओं को व्यवसाय से बाहर करने के उद्देश्य से लैंडिंग लागत से कम कीमत पर वस्तुओं का विक्रय किये जाने का आरोप लगाया है।

- इस क्रम में जब प्रतिस्पर्द्धा कम हो जाती है, तो प्लेटफॉर्म कथित तौर पर शुरुआती नुकसान की भरपाई के लिये कीमतें बढ़ा देते हैं, जिसे "मूल्य वृद्धि" कहते हैं।

- डेटा दुरुपयोग और एल्गोरिद्म मूल्य निर्धारण: क्यू-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बिग डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) संचालित मूल्य निर्धारण मॉडल का लाभ उठाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप स्थान (समृद्ध क्षेत्रों में उच्च मूल्य), डिवाइस प्रकार (प्रीमियम फोन उपयोगकर्त्ताओं को उच्च मूल्य मिल सकते हैं) और खरीदारी पैटर्न (दोबारा खरीदारों को नए उपयोगकर्त्ताओं की तुलना में अलग मूल्य मिल सकता है) के आधार पर विभेदक मूल्य निर्धारण हो सकता है।

- छोटे खुदरा विक्रेताओं और रोज़गार पर प्रभाव: पारंपरिक खुदरा विक्रेताओं, विशेष रूप से छोटी किराना दुकानों को क्यू-कॉमर्स प्लेटफार्मों द्वारा दी जाने वाली छूट के खिलाफ प्रतिस्पर्द्धा करने में संघर्ष करना पड़ता है।

- चूँकि इन खुदरा विक्रेताओं का कारोबार घट रहा है, इसलिये इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बेरोज़गारी की चिंता उत्पन्न हो रही है।

- कई वितरकों और छोटे खुदरा विक्रेताओं का तर्क है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ-साथ उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिये "समान अवसर" होना चाहिये।

- पर्यावरणीय प्रभाव: क्विक कॉमर्स के विकास से एकल-उपयोग प्लास्टिक अपशिष्ट और डिलीवरी बाइक से होने वाला प्रदूषण बढ़ता है।

- गिग वर्कर शोषण: डिलीवरी एजेंटों को कम वेतन का सामना करना पड़ता है, वाहन चलाते समय उनके पास सुरक्षात्मक उपकरण नहीं होते, उन्हें उच्च-डिलीवरी लक्ष्यों को पूरा करने का दबाव झेलना पड़ता है, तथा उनमें से अधिकांश के पास कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं होती।

- शहरी-केंद्रित विकास: क्यू-कॉमर्स टियर-1 शहरों में तो तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन टियर-2 और टियर-3 शहरों में डिजिटल पहुँच की कमी, कम मांग और लॉजिस्टिक बाधाओं के कारण संघर्ष कर रहा है। सीमित विस्तार के कारण यह शहरी केंद्रों तक ही सीमित है।

क्यू-कॉमर्स कैसे सतत् और समावेशी हो सकता है?

- विनियामक निरीक्षण और बाज़ार निष्पक्षता: भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (CCI) को क्यू -कॉमर्स में अनुचित मूल्य निर्धारण और एकाधिकार प्रथाओं को विनियमित करना चाहिये।

- प्रस्तावित राष्ट्रीय ई-कॉमर्स नीति के तहत मूल्य निर्धारण, डेटा गोपनीयता और प्रतिस्पर्द्धा की देखरेख के लिये एक राष्ट्रीय क्यू-कॉमर्स नियामक प्राधिकरण की स्थापना की जा सकती है।

- पारंपरिक खुदरा व्यापार के साथ सह-अस्तित्व: क्यू-कॉमर्स प्लेटफॉर्म किराना स्टोर्स के साथ प्रतिस्पर्द्धा करने के बजाय उनके साथ साझेदारी कर सकते हैं।

- "किराना संचालित डार्क स्टोर्स" जैसे हाइब्रिड मॉडल एक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र बना सकते हैं, जहाँ छोटे खुदरा विक्रेताओं को डिजिटल लॉजिस्टिक्स से लाभ मिलेगा, जो तकनीक-संचालित दक्षता के साथ अति-स्थानीय (Hyperlocal) विशेषज्ञता को मिश्रित करेगा।

- सरकारी नीतियाँ तकनीक-संचालित वाणिज्य और पारंपरिक व्यवसाय स्थिरता के बीच संतुलन बनाने के लिये सहयोगी खुदरा ढाँचे को प्रोत्साहित कर सकती हैं।

- ONDC फ्रेमवर्क: ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) छोटे खुदरा विक्रेताओं को प्रमुख क्यू-कॉमर्स फर्मों पर निर्भर हुए बिना डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुँच प्रदान कर सकता है।

- उचित वेतन और सामाजिक सुरक्षा: सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 को पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिये ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गिग श्रमिकों को न्यूनतम वेतन, बीमा और दुर्घटना कवरेज़ मिले।

- अत्यधिक गति और चालक की थकान को रोकने के लिये गैर-आवश्यक सामानों की उचित डिलीवरी विंडो होनी चाहिये।

- मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 में गिग श्रमिकों के लिये सुरक्षा मानदंड शामिल किए जाने चाहिये और वाहनों को व्यावसायिक या व्यक्तिगत उपयोग के आधार पर वर्गीकृत किया जाना चाहिये, तथा लक्षित प्रदूषण नियंत्रण उपायों को सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

- सतत् लॉजिस्टिक्स: प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने के लिये पुनर्चक्रणीय और जैवनिम्नीकरणीय पैकेजिंग के लिये अनिवार्यताएँ लागू करना, इलेक्ट्रिक वाहनों के तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (FAME) योजना के अंतर्गत वितरण के लिये इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करना।

- डेटा गोपनीयता: डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि क्यू-कॉमर्स कंपनियाँ अनुचित मूल्य निर्धारण रणनीतियों के लिये उपभोक्ता डेटा का दुरुपयोग न कर सकें।

निष्कर्ष

क्यू-कॉमर्स ने शहरी खुदरा व्यापार को नया स्वरूप दिया है, गति और सुविधा प्रदान की है, लेकिन निष्पक्ष प्रतिस्पर्द्धा को लेकर चिंताएँ भी उत्पन्न की हैं। सतत विकास सुनिश्चित करने के लिये, नियामक ढाँचे, निष्पक्ष श्रम प्रथाओं और हाइब्रिड खुदरा मॉडल को अपनाया जाना चाहिये, जिसमें समावेशिता के साथ नवाचार को संतुलित किया जाना चाहिये।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: क्विक कॉमर्स भारतीय खुदरा पारिस्थितिकी तंत्र को नया आकार दे रहा है। इसके प्रभाव का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये और विनियामक उपाय सुझाइए। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न: भारत में कार्य कर रही विदेशी-स्वामित्व की e-वाणिज्य फर्मों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं? (2022)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 उत्तर: (b) |

मुख्य परीक्षा

भारत में आशा कार्यकर्त्ता

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

केरल में मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं (आशा) ने उच्च वेतन और सेवानिवृत्ति लाभ की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया।

आशा कार्यकर्त्ता कौन हैं?

- परिचय: आशा (ASHA) कार्यकर्त्ता सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवक हैं, जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के लिये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM), 2005 के अंतर्गत नियुक्त किया गया है।

- वर्ष 2013 में NRHM का राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (NUHM) के साथ विलय कर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) का गठन किया गया।

- आशा कार्यकर्त्ता स्वास्थ्य सेवा की सुलभता में सुधार के लिये समेकित बाल विकास योजना (ICDS) के अंतर्गत आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं (AWW) के साथ मिलकर काम करती हैं।

- आशा एक स्थानीय महिला (उम्र 25-45 वर्ष) होती है, जो अधिमानतः विवाहित, विधवा या तलाकशुदा होती है, तथा जिसकी शिक्षा कम से कम 10वीं कक्षा तक होती है। NHM उन्हें स्वयंसेवक मानता है, तथा उनकी आय को कार्य-आधारित प्रोत्साहन तक सीमित रखता है।

- प्रति 1,000 व्यक्तियों पर एक आशा कार्यकर्त्ता कार्यरत है, जिनकी संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में 9.2 लाख तथा शहरी क्षेत्रों में 79,900 है (वर्ष 2022-23)।

- आशा कार्यकर्त्ताओं की प्रमुख ज़िम्मेदारियाँ: प्रसवपूर्व जाँच और प्रसवोत्तर देखभाल सुनिश्चित करना, साथ ही माताओं को स्तनपान और शिशु पोषण के बारे में शिक्षित करना।

- आशा कार्यकर्त्ता टीकाकरण, तपेदिक (TB) उपचार, मलेरिया जाँच और बीमारी की रोकथाम में सहायता करती हैं। इसके अतिरिक्त, वे बुनियादी स्वास्थ्य सेवा, आवश्यक दवाइयाँ, प्राथमिक उपचार प्रदान करती हैं और जन्म और मृत्यु की रिपोर्ट करती हैं।

- आशा कार्यकर्त्ताओं की चिंताएँ: आशा कार्यकर्त्ताओं को कम (लगभग 5000-15000 रुपए) और अनियमित भुगतान का सामना करना पड़ता है, उन्हें केवल नाममात्र मानदेय और कार्य-आधारित प्रोत्साहन मिलता है जो राज्य के अनुसार अलग-अलग होता है और प्रायः वित्त पोषण के मुद्दों और केंद्र-राज्य विवादों के कारण विलंब होता है।

- कोविड-19 के दौरान उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका के बावजूद, जिसके लिये उन्हें वर्ष 2022 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का विश्व स्वास्थ्य लीडर्स पुरस्कार प्राप्त हुआ, उनका संघर्ष जारी है।

- उन्हें सरकारी कर्मचारी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है, जिससे वह निश्चित वेतन, पेंशन, ग्रेच्युटी, भविष्य निधि और चिकित्सा बीमा से वंचित रह जाते हैं, हालाँकि आंध्र प्रदेश जैसे कुछ राज्य आशा कार्यकर्ताओं को ग्रेच्युटी प्रदान करते हैं।

- श्रम पर 2020 की संसदीय स्थायी समिति ने उनकी भूमिकाओं को औपचारिक किये जाने की सिफारिश की, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

- आशा कार्यकर्त्ता, जो अधिकतर हाशियाई पृष्ठभूमि से होती हैं, को भी कार्यबल में लैंगिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है।

- कोविड-19 के दौरान उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका के बावजूद, जिसके लिये उन्हें वर्ष 2022 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का विश्व स्वास्थ्य लीडर्स पुरस्कार प्राप्त हुआ, उनका संघर्ष जारी है।

आशा कार्यकर्ताओं का सशक्तीकरण किस प्रकार किया जा सकता है?

- औपचारिकीकरण: आशा कार्यकर्त्ताओं को सरकारी कर्मचारी अथवा सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत रोज़गार लाभ के साथ संविदा कर्मचारी के रूप में मान्यता देने से यह सुनिश्चित होगा कि उन्हें आवश्यक श्रम अधिकार और सुरक्षा प्राप्त होगी।

- कौशल विकास: आशा कार्यकर्त्ताओं के कौशल को उन्नत करने और उच्च स्वास्थ्य देखभाल भूमिकाओं (जैसे, सहायक नर्स और दाइयों) में स्थानांतरित होने के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किया जाना चाहिये।

- वित्तीय सुरक्षा: बढ़ती महँगाई के साथ, आशा कार्यकर्त्ताओं को वित्तीय सुरक्षा की आवश्यकता है। प्रोत्साहन के साथ एक निश्चित वेतन से स्थिरता सुनिश्चित होगी, जबकि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) से भुगतान में होने वाले विलंब का समाधान होगा, जिससे उन्हें वित्तीय संकट के बिना स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM)

- NHM का उद्देश्य सतत् विकास लक्ष्य 3 (अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण) की ओर बढ़ते हुए गुणवत्तापूर्ण, संवहनीय और न्यायसंगत स्वास्थ्य सेवाओं तक सार्वभौम पहुँच सुनिश्चित करना है।

- NHM, जिसे वर्ष 2026 तक विस्तारित किया गया है और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया गया है, ग्रामीण बुनियादी ढाँचे, कार्यबल और सेवा वितरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए, सुलभ और संवहनीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता प्रदान करता है।

और पढ़ें: आशा कार्यकर्त्ता और संबंधित चुनौतियाँ

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. चर्चा कीजिये कि आशा कार्यकर्त्ता भारत में सतत् विकास लक्ष्य 3 को प्राप्त करने में किस प्रकार योगदान देते हैं। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संदर्भ में प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता ‘आशा’ के कार्य निम्नलिखित में से कौन-से हैं? (2012)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a)केवल 1, 2 और 3 उत्तर: (a) |

जैव विविधता और पर्यावरण

भारत में मैंग्रोव

प्रिलिम्स के लिये:मैंग्रोव, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023, सुंदरबन, मिष्टी (तटरेखा आवास और मूर्त आय हेतु मैंग्रोव पहल), मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र में सतत् जलीय कृषि (SAIME) पहल मेन्स के लिये:मैंग्रोव का महत्त्व, भारत में मैंग्रोव से संबंधित चुनौतियाँ |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

अन्ना विश्वविद्यालय की हालिया रिपोर्ट में तमिलनाडु के मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र में हुए महत्त्वपूर्ण विस्तार पर प्रकाश डाला गया है, जो वर्ष 2021 के 4,500 हेक्टेयर से दोगुना होकर वर्ष 2024 में 9,039 हेक्टेयर हो गया है, जिससे मैंग्रोव चर्चा का विषय बन गया है।

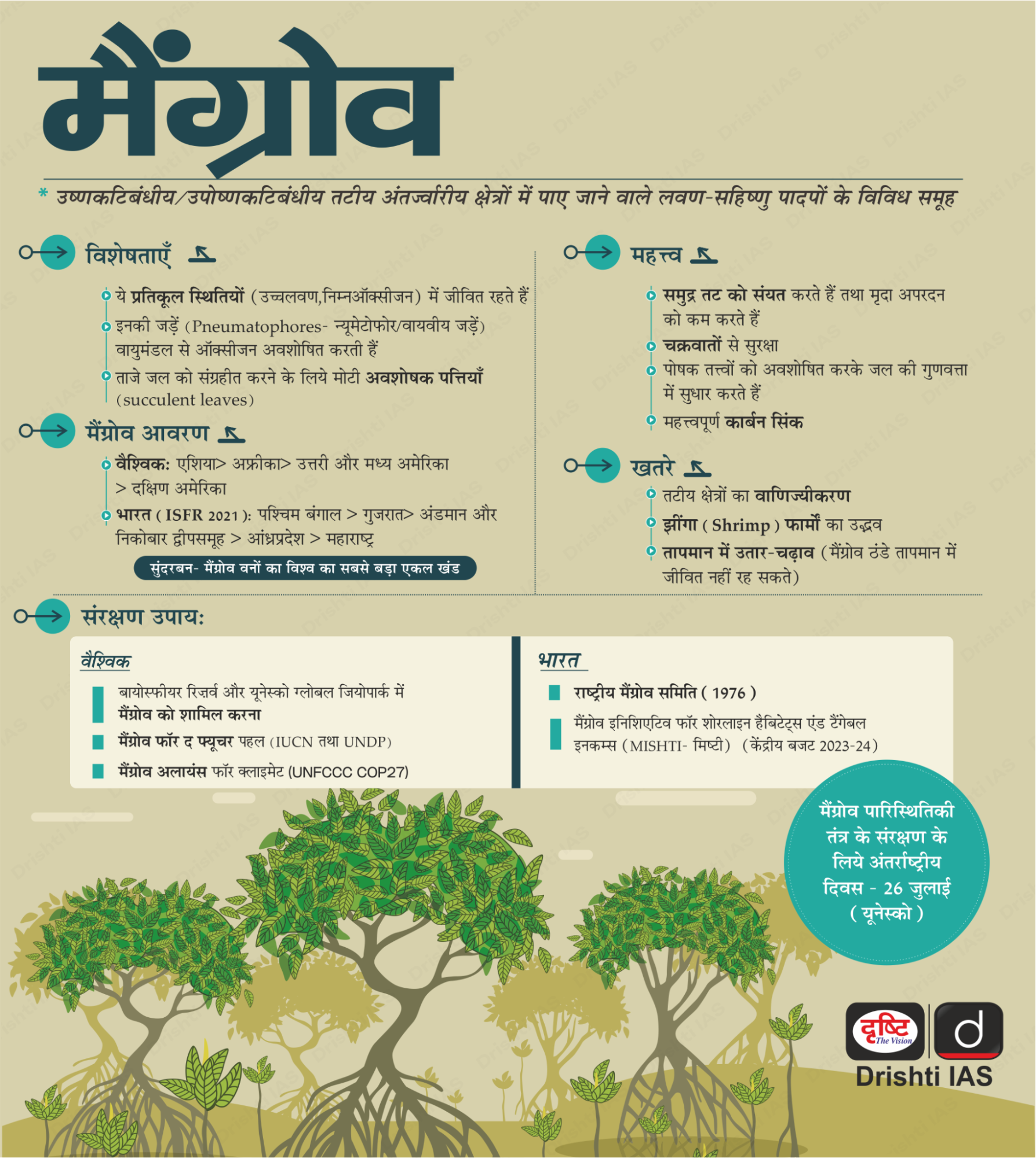

मैंग्रोव क्या हैं?

- परिचय:

- मैंग्रोव तटीय पारिस्थितिकी तंत्र हैं जहाँ लवण सहिष्णु वृक्ष और झाड़ियाँ पाई जाती हैं जिनकी वृद्धि उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अंतःज्वारीय क्षेत्रों में होता है।

- ये मंद गति से प्रवाहित होने वाले जल क्षेत्रों के साथ लवणीय, अल्प ऑक्सीजन वाले वातावरण का सामना करने में विशिष्ट रूप से अनुकूलित होते हैं, जहाँ बारीक तलछट का संचयन जारी रहता है।

- कुछ सामान्य मैंग्रोव वृक्षों में लाल मैंग्रोव, ग्रे मैंग्रोव और राइज़ोफोरा शामिल हैं।

- मुख्य विशेषताएँ:

- पर्यावास एवं विकास की स्थितियाँ: मैंग्रोव का विकास ज्वारीय मैदानों, नदियों के मुहाने और उच्च गाद निक्षेपण वाले डेल्टाओं में होता हैं, यहाँ प्रतिदिन दो बार ज्वारीय जलप्लावन होता है।

- वे उच्च सौर विकिरण, अवायवीय पंक के अनुकूल हो जाते हैं, तथा लवणीय जल से से स्वच्छ जल का निष्कर्षण करने में सक्षम होते हैं।

- कार्यिकीय अनुकूलन: इनमें श्वसन के लिये न्यूमेटोफोर (Avicennia), स्थिरता के लिये अवस्तंभ मूल (Rhizophora) और जल की हानि और नमक स्राव के लिये लेंटिसेलेटेड छाल का विकास होता है।

- उनकी लवण-स्रावी ग्रंथियाँ लवण उत्सर्जन में सहायता करती हैं, जबकि इनकी मूल तलछट को प्रग्रहित करती हैं और तटरेखा को स्थिर करती हैं।

- जननीय अनुकूलन: मैंग्रोव में जरायुजता (Viviparity) पाई जाती है, जहाँ बीज ज़मीन पर गिरने से पहले पेड़ के भीतर अंकुरित होते हैं, जिससे लवणीय परिस्थितियों में भी जीवित रहना सुनिश्चित होता है।

- पर्यावास एवं विकास की स्थितियाँ: मैंग्रोव का विकास ज्वारीय मैदानों, नदियों के मुहाने और उच्च गाद निक्षेपण वाले डेल्टाओं में होता हैं, यहाँ प्रतिदिन दो बार ज्वारीय जलप्लावन होता है।

- मैंग्रोव का वितरण: मैंग्रोव की वृद्धि केवल भूमध्य रेखा के समीप उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अक्षांशों में ही होती है, क्योंकि शून्य से निम्न तापमान इनकी वृद्धि के लिये अनुकूल नहीं होता।

- FAO (2023) के अनुसार, वर्ष 2020 में वैश्विक मैंग्रोव का विस्तार 14.8 मिलियन हेक्टेयर था, जिसमें विश्व के सभी उष्णकटिबंधीय वनों के 1% से भी सीमित क्षेत्र शामिल हैं।

- सबसे बृहद मैंग्रोव क्षेत्र दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया में अवस्थित हैं, इसके बाद दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, उत्तर और मध्य अमेरिका तथा ओशिनिया का स्थान है।

- इंडोनेशिया, ब्राज़ील, नाइजीरिया, मैक्सिको और ऑस्ट्रेलिया में वैश्विक मैंग्रोव आच्छादन का 47% भाग है।

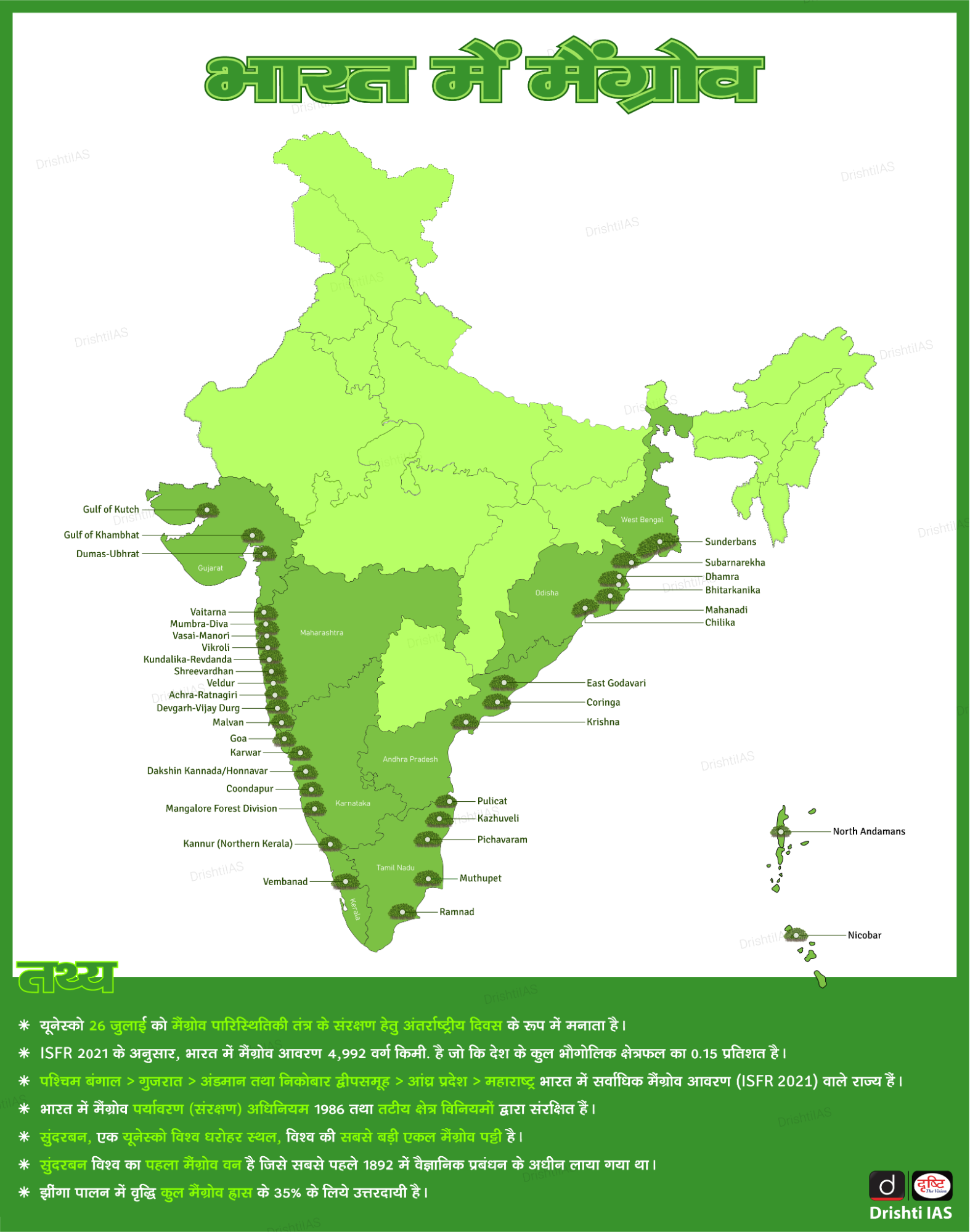

- भारत में मैंग्रोव आवरण: भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट (ISFR) 2023 के अनुसार, भारत का मैंग्रोव आवरण लगभग 4,992 वर्ग किमी. है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है।

- प्रमुख मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र ओडिशा (भितरकनिका), आंध्र प्रदेश (गोदावरी-कृष्णा डेल्टा), गुजरात, केरल और अंडमान द्वीप समूह में पाए जाते हैं।

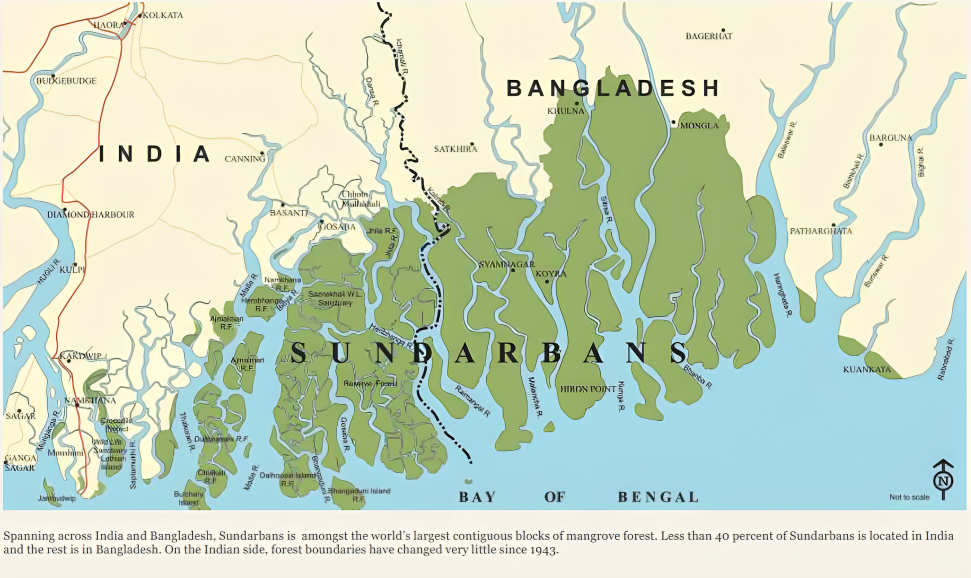

- सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा सन्निहित मैंग्रोव वन है, जबकि भीतरकनिका भारत का दूसरा सबसे विशाल मैंग्रोव वन है।

सुंदरबन

- सुंदरबन का नाम सुंदरी वृक्ष (Heritiera fomes) के नाम पर रखा गया है।

- यह भारत के पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से लेकर बांग्लादेश में बालेश्वर नदी तक विस्तृत है, तथा गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना डेल्टा को कवर करता है।

- चार संरक्षित क्षेत्र - सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान (भारत), सुंदरबन पश्चिम, सुंदरबन दक्षिण और सुंदरबन पूर्व वन्यजीव अभयारण्य (बांग्लादेश) को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है ।

- इस क्षेत्र में समृद्ध जैवविविधता है, जिसमें 260 पक्षी प्रजातियाँ, बंगाल टाइगर, एस्टुरीन क्रोकोडाइल, इंडियन पायथन और अन्य संकटग्रस्त प्रजातियाँ शामिल हैं।

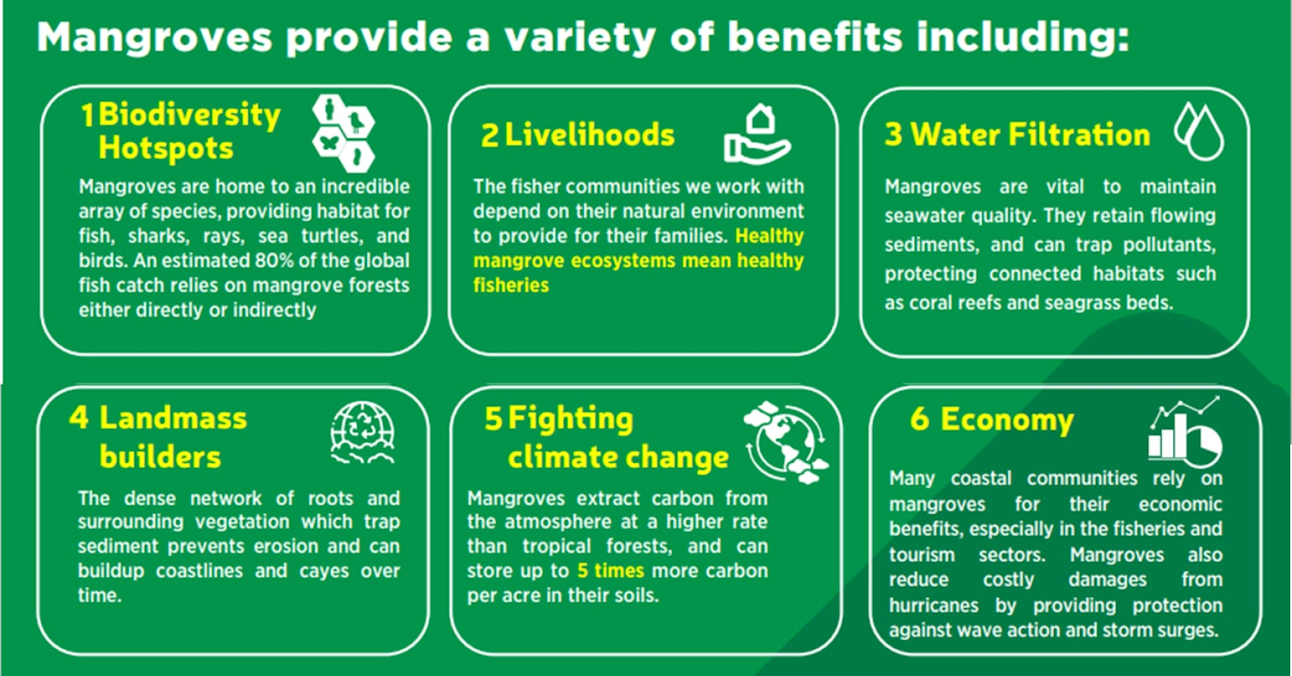

मैंग्रोव का महत्त्व क्या है?

- कार्बन पृथक्करण: मैंग्रोव प्रति हेक्टेयर औसतन 394 टन कार्बन संग्रहित करते हैं। उनकी अद्वितीय अवायवीय और लवणीय स्थितियाँ अपघटन को धीमा कर देती हैं, जिससे वे अत्यधिक प्रभावी ब्लू कार्बन सिंक बन जाते हैं।

- तटीय संरक्षण: मैंग्रोव तूफान, सुनामी और तटीय कटाव के खिलाफ प्राकृतिक बाधाओं के रूप में कार्य करते हैं, जिससे तरंग ऊर्जा 5-35% तक कम हो जाती है।

- वे बाढ़ की गहराई को 15-20% तक तथा कुछ क्षेत्रों में 70% तक कम कर देते हैं, तथा आपदा जोखिम न्यूनीकरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

- जैवविविधता हॉटस्पॉट: वे भारत में 21 संघों की 5,700 से अधिक प्रजातियों का समर्थन करते हैं, जिनमें बंगाल टाइगर, एस्टुरीन क्रोकोडाइल, इंडियन पायथन और 260 से अधिक पक्षी प्रजातियां शामिल हैं।

- खाद्य सुरक्षा और आजीविका: मैंग्रोव प्रतिवर्ष 800 बिलियन जलीय प्रजातियों का पोषण करके वैश्विक मत्स्य पालन का समर्थन करते हैं और तटीय समुदायों को बनाए रखते हुए शहद, फल और पत्तियाँ प्रदान करते हैं।

मैंग्रोव के लिये प्रमुख खतरे क्या हैं?

- भूमि रूपांतरण: "स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स मैंग्रोव्स 2024" रिपोर्ट के अनुसार, जलीय कृषि (26%), साथ ही पाम-ऑयल के बागान और चावल की कृषि (43%), वर्ष 2000 और वर्ष 2020 के बीच मैंग्रोव क्षति का एक प्रमुख कारण रहे हैं।

- इमारती लकड़ी के निष्कर्षण और चारकोल उत्पादन से मैंग्रोव का गंभीर क्षरण होता है।

- प्रदूषण: तेल रिसाव, विशेष रूप से नाइजर डेल्टा जैसे क्षेत्रों में, मैंग्रोव पुनर्जनन और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को खतरे में डालता है।

- आक्रामक प्रजातियाँ: तमिलनाडु और श्रीलंका के मैंग्रोव में पाई जाने वाली आक्रामक प्रजाति प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा का प्रसार, देशी प्रजातियों को समाप्त कर मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित कर रही है, मृदा की लवणता में बदलाव ला रही है, स्वच्छ जल की उपलब्धता को कम कर रही है, और पुनर्जनन में बाधा उत्पन्न कर रही है।

आगे की राह

- कानूनी ढाँचे को मज़बूत करना: वनोन्मूलन, प्रदूषण और अस्थिर तटीय विकास को रोकने के लिये सख्त कानून और नियामक उपायों लागू करना।

- सामुदायिक भागीदारी: संरक्षण पहलों में स्थानीय समुदायों को शामिल करना और मैंग्रोव संरक्षण से जुड़े स्थायी आजीविका के अवसर प्रदान करना, जैसे मैंग्रोव क्षेत्रों का "एडॉप्शन, उनका रखरखाव, सुरक्षा और पुनरुद्धार सुनिश्चित करना।

- अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी अपनाना: फाइटोरिमेडिएशन, औषधीय अनुप्रयोगों और सतत् मैंग्रोव उपयोगों के लिये अनुसंधान में निवेश करना।

- वास्तविक समय निगरानी और अवैध गतिविधियों से सुरक्षा के लिये ड्रोन निगरानी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग करना।

- जैव-पुनर्स्थापना: जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन बढ़ाने के लिये प्रजातियों की विविधता सुनिश्चित करते हुए, क्षीण हो चुके मैंग्रोव क्षेत्रों के पुनर्वास के लिये जैव-पुनर्स्थापन तकनीकों को लागू करना।

- सतत् तटीय विकास: पर्यावरण-अनुकूल बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा देना, जलीय कृषि को विनियमित करना और मैंग्रोव संरक्षण को शहरी नियोजन में एकीकृत करना।

- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: प्रभावी मैंग्रोव संरक्षण रणनीतियों के लिये रामसर अभिसमय और ब्लू कार्बन इनिशिएटिव जैसे समझौतों के माध्यम से वैश्विक सहयोग को मज़बूत करना।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: Q. भारत में मैंग्रोव के पारिस्थितिक और आर्थिक महत्त्व की जाँच कीजिये। उनके संरक्षण और धारणीय प्रबंधन के लिये एक समग्र रणनीति का सुझाव दीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? (2015) (a) उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश उत्तर: (d) मेन्सप्रश्न. मैंग्रोवों के रिक्तीकरण के कारणों पर चर्चा कीजिये और तटीय पारिस्थितिकी का अनुरक्षण करने में इनके महत्त्व को स्पष्ट कीजिये। (2019) |