भारतीय अर्थव्यवस्था

महत्त्वपूर्ण खनिज

प्रिलिम्स के लिये:महत्त्वपूर्ण खनिज, खनन क्षेत्र, दुर्लभ मृदा धातु, खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI), खनिज सुरक्षा भागीदारी मेन्स के लिये:महत्त्वपूर्ण खनिज, भारत के लिये महत्त्वपूर्ण खनिजों का महत्त्व, भारत में खनिज वितरण |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत सरकार ने महत्त्वपूर्ण खनिजों की पहली नीलामी, जिसमें निजी क्षेत्रों को बिक्री के लिये 20 ब्लॉक्स की पेशकश की गई है, शुरू करके खनन क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाया है।

महत्त्वपूर्ण खनिजों की पहली नीलामी के प्रमुख बिंदु क्या हैं?

- ऐसा पहली बार है कि लिथियम अयस्क के खनन से संबंधित अधिकार निजी क्षेत्रों को प्रदान किये जा रहे हैं। इन ब्लॉकों में अन्य खनिजों में निकल, तांबा, मोलिब्डेनम और दुर्लभ मृदा तत्त्व (REE) शामिल हैं।

- खान मंत्रालय के अनुसार, 20 खनिज ब्लॉक आठ राज्यों में विस्तृत हैं, जिनमें सबसे अधिक ब्लॉक (सात) तमिलनाडु में हैं। प्रत्येक ब्लॉक के अधिकार अलग-अलग हैं; इनमें से चार ब्लॉकों को खनन लाइसेंस के लिये नीलाम किया गया है, जिससे लाइसेंसधारी को तत्काल खनन कार्य करने की अनुमति मिल जाती है, जबकि शेष 16 ब्लॉकों की नीलामी समग्र लाइसेंस (CL) के लिये की जा रही है जिससे खनन और भूवैज्ञानिक अन्वेषण की अनुमति मिलती है।

महत्त्वपूर्ण खनिजों की पहली नीलामी की पृष्ठभूमि क्या है?

- सरकार द्वारा 30 खनिजों को "महत्त्वपूर्ण" घोषित किये जाने एवं खनन कानूनों में संशोधन के बाद महत्त्वपूर्ण खनिजों की नीलामी का कार्य शुरू किया गया है।

- जुलाई 2023 में सरकार ने MDMR संशोधन अधिनियम, 2023 के माध्यम से खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन करके 30 खनिजों को महत्त्वपूर्ण खनिजों के रूप में चिह्नित किया, यह संशोधन केंद्र सरकार को इन खनिजों के ब्लॉकों की नीलामी करने का अधिकार प्रदान करता है।

- 30 महत्त्वपूर्ण खनिज इस प्रकार हैं- एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, कॉपर, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हेफनियम, इंडियम, लिथियम, मोलिब्डेनम, नायोबियम, निकल, PGE, फॉस्फोरस, पोटाश, REE, रेनियम, सिलिकॉन, स्ट्रोंटियम, टैंटलम, टेल्यूरियम, टिन, टाइटेनियम, टंगस्टन, वैनेडियम, ज़िरकोनियम, सेलेनियम और कैडमियम।

- बोली लगाने वालों द्वारा प्रदान किये गए खनिज प्रेषण मूल्य के उच्चतम प्रतिशत को बोली/बिडिंग का आधार माना जाता है।

- भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) द्वारा देश भर में महत्त्वपूर्ण खनिज भंडारों की सक्रिय रूप से खोज की जा रही है।

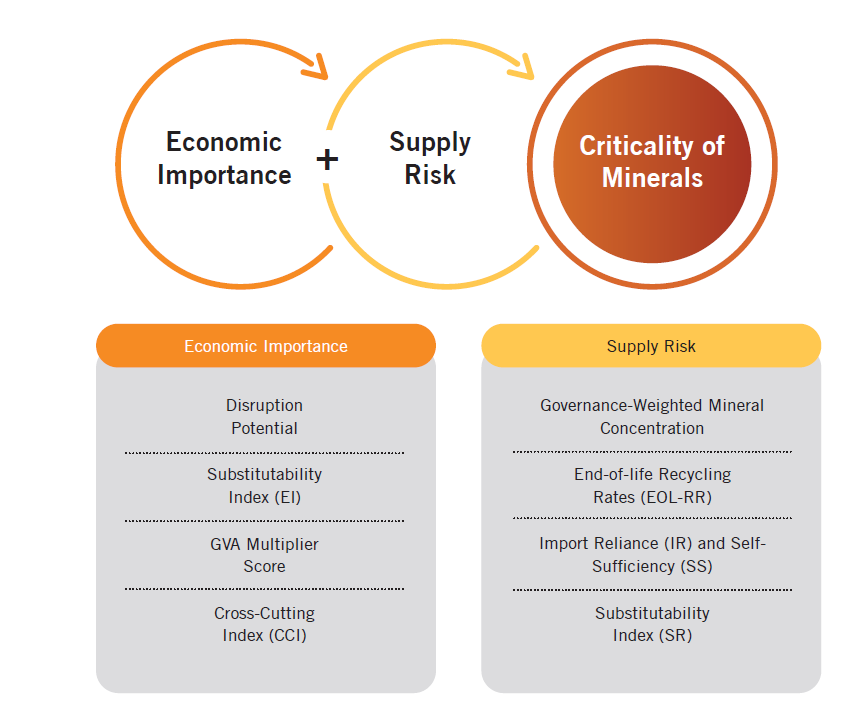

महत्त्वपूर्ण खनिज क्या हैं?

- महत्त्वपूर्ण खनिज:

- आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये आवश्यक खनिजों को महत्त्वपूर्ण खनिज कहा जाता है, चुनिंदा भौगोलिक स्थानों में इनके निष्कर्षण अथवा प्रसंस्करण की मात्रा या फिर इनकी उपलब्धता से आपूर्ति शृंखला में व्यवधान भी उत्पन्न हो सकता है।

- महत्त्वपूर्ण खनिजों की घोषणा:

- यह एक परिवर्तनीय प्रक्रिया है और समय के साथ नई प्रौद्योगिकियों, बाज़ार गतिशीलता तथा भू-राजनीतिक स्थितियों के साथ विकसित होती रहती है।

- विशिष्ट परिस्थितियों और प्राथमिकताओं के आधार पर विभिन्न देशों में विभिन्न महत्त्वपूर्ण खनिज उपलब्ध हो सकते हैं।

- राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा आर्थिक विकास में उनकी भूमिका के मद्देनज़र अमेरिका ने 50 खनिजों को महत्त्वपूर्ण घोषित किया है।

- जापान के अनुसार, उनकी अर्थव्यवस्था के लिये महत्त्वपूर्ण खनिजों की संख्या 31 है, यही संख्या यूके के लिये 18, यूरोपीय संघ के लिये 34 और कनाडा के लिये 31 है।

भारत के लिये महत्त्वपूर्ण खनिजों का क्या महत्त्व है?

- आर्थिक विकास:

- हाई-टेक इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, परिवहन और रक्षा जैसे उद्योग इन खनिजों पर काफी निर्भर हैं।

- इसके अतिरिक्त सौर पैनल, पवन टरबाइन, बैटरी तथा इलेक्ट्रिक वाहनों जैसी हरित प्रौद्योगिकियों के लिये महत्त्वपूर्ण खनिज आवश्यक हैं।

- भारत की इन क्षेत्रों में घरेलू मांग और क्षमता को देखते हुए उनकी वृद्धि से रोज़गार सृजन, आय सृज़न एवं नवाचार को बढ़ावा मिल सकता है।

- राष्ट्रीय सुरक्षा:

- ये खनिज अंतरिक्ष, रक्षा, एयरोस्पेस और परमाणु अनुप्रयोगों में उपयोग के लिये आवश्यक हैं, जिनमें भरोसेमंद, उच्च गुणवत्ता वाली सामग्रियों के उपयोग की आवश्यकता होती है ताकि वे चरम स्थितियों का सामना करने और जटिल कार्य करने में सक्षम हो सकें।

- पर्यावरणीय धारणीयता:

- वे स्वच्छ ऊर्जा और कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण के अभिन्न अंग हैं, जो जीवाश्म ईंधन एवं ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन पर भारत की निर्भरता को कम करने में मदद करते हैं।

- भारत ने वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने की प्रतिबद्धता जताई है, इन खनिजों की भारत के हरित उद्देश्यों की प्राप्ति में अहम भूमिका है।

महत्त्वपूर्ण खनिजों से संबंधित भारत की चुनौतियाँ क्या हैं?

- रूस-यूक्रेन संघर्ष का प्रभाव:

- रूस विभिन्न महत्त्वपूर्ण खनिजों का एक प्रमुख उत्पादक है, जबकि यूक्रेन के पास लिथियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट और दुर्लभ मृदा तत्त्वों का भंडार है।

- दोनों देशों के बीच चल रहे संघर्ष से महत्त्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति शृंखलाओं पर प्रभाव पड़ा है।

- सीमित घरेलू भंडार:

- भारत में लिथियम, कोबाल्ट और अन्य दुर्लभ मृदा तत्त्वों जैसे महत्त्वपूर्ण खनिजों के भंडार सीमित हैं।

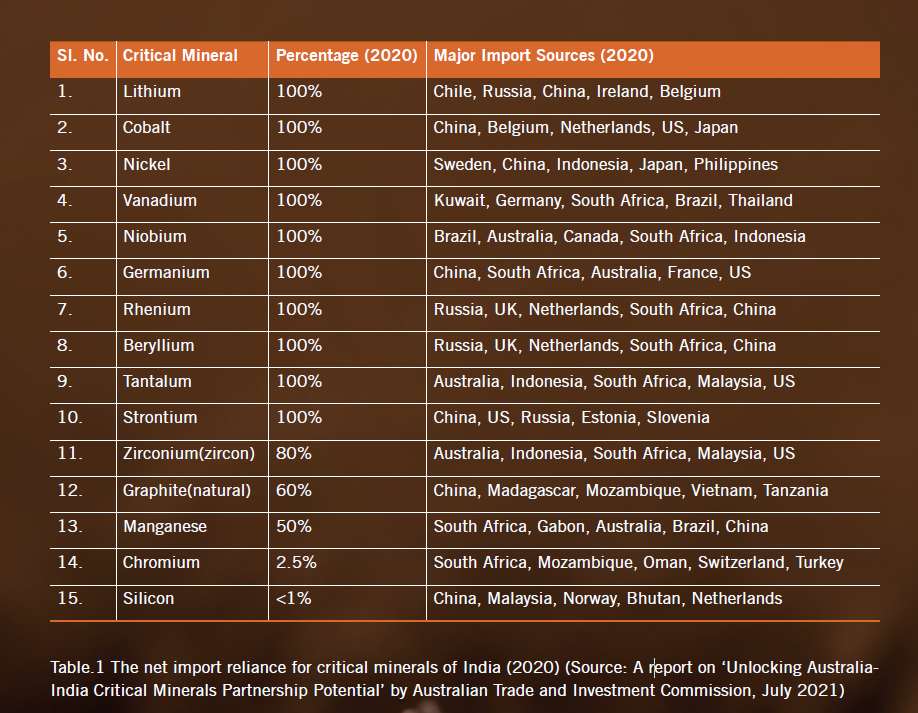

- भारत इनमें से अधिकांश खनिजों का आयात करता है, जिससे इसकी आपूर्ति के लिये अन्य देशों पर निर्भरता बढ़ जाती है। आयात पर इस निर्भरता के कारण मूल्य में उतार-चढ़ाव, भू-राजनीतिक कारकों एवं आपूर्ति में व्यवधान के संदर्भ में भेद्यता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

- भारत लिथियम और निकल जैसे महत्त्वपूर्ण खनिजों के लिये आयात पर काफी निर्भर है, आयात निर्भरता के संदर्भ में देखें तो लिथियम और निकल के लिये यह 100% और तांबे के लिये 93% है।

- खनिजों की बढ़ती मांग:

- नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के विनिर्माण और इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर संक्रमण के लिये तांबा, मैंगनीज़, जस्ता, लिथियम, कोबाल्ट जैसे खनिजों एवं दुर्लभ मृदा तत्त्वों की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है।

निष्कर्ष:

- भारत के पास महत्त्वपूर्ण खनिजों के रणनीतिक प्रबंधन के माध्यम से अपने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और साझेदारी को मज़बूत करने का सुनहरा अवसर है। संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्त्व में खनिज सुरक्षा साझेदारी (MSP) जैसी पहल में भाग लेकर भारत वैश्विक महत्त्वपूर्ण खनिज आपूर्ति शृंखलाओं की स्थापना में योगदान दे सकता है।

- ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते महत्त्वपूर्ण खनिजों की खोज, विकास, प्रसंस्करण तथा व्यापार में भारत की स्थिति को बेहतर बनाने में काफी मदद कर सकते हैं।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नमेन्स:प्रश्न. गोंडवानालैंड के देशों में से एक होने के बावजूद भारत के खनन उद्योग का देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में बहुत कम प्रतिशत योगदान है। चर्चा कीजिये। (2021) प्रश्न. प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव के बावजूद कोयला खनन विकास के लिये अभी भी अपरिहार्य है"। विवेचना कीजिये। (2017) |

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

चीन के BRI से अलग हुआ इटली

प्रिलिम्स के लिये:बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, G7 राष्ट्र, रूस-यूक्रेन संघर्ष, FDI (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश), अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) मेन्स के लिये:चीन के BRI से अलग हुआ इटली,भारत से जुड़े और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले क्षेत्रीय और वैश्विक समूह तथा समझौते |

स्रोत: इकोनॉमिक टाइम्स

चर्चा में क्यों?

साइन अप करने वाला एकमात्र G7 राष्ट्र बनने के चार साल से अधिक समय बाद इटली चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर हो गया है।

- चीन के BRI से इटली की संभावित वापसी आर्थिक, भू-राजनीतिक और रणनीतिक कारकों के संयोजन से उत्पन्न हुई है, जिसने देश को अपनी भागीदारी का पुनर्मूल्यांकन करने के लिये प्रेरित किया है।

BRI से हटने के इटली के क्या कारण हैं?

- आर्थिक असंतुलन:

- इटली 2019 में BRI में उस समय शामिल हुआ था जब 10 वर्षों में तीन बार मंदी से बचने के बाद वह निवेश और बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिये उत्सुक था।

- हालाँकि प्रत्याशित आर्थिक लाभ नहीं हुआ क्योंकि इन चार वर्षों के बाद समझौते ने इटली के लिये बहुत कुछ हासिल नहीं किया है।

- काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के आँकड़ों के अनुसार, इटली में चीनी FDI (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) 2019 के 650 मिलियन अमेरिकी डालर से घटकर वर्ष 2021 में केवल 33 मिलियन अमेरिकी डालर रह गया।

- BRI में शामिल होने के बाद से व्यापार के संदर्भ में चीन को इटली का निर्यात 14.5 बिलियन यूरो से बढ़कर मात्र 18.5 बिलियन यूरो हो गया, जबकि इटली को चीन का निर्यात 33.5 बिलियन यूरो से बढ़कर 50.9 बिलियन यूरो हो गया।

- भू-राजनीतिक पुनर्संरेखण:

- इटली का पुनर्विचार यूरोपीय देशों के बीच चीन के साथ अपने संबंधों का पुनर्मूल्यांकन करने की व्यापक प्रवृत्ति का हिस्सा है।

- चीन के बढ़ते प्रभाव, भू-राजनीतिक संरेखण और रणनीतिक निहितार्थों पर चिंताओं ने, विशेष रूप से रूस-यूक्रेन संघर्ष जैसी वैश्विक घटनाओं के बीच इटली को BRI के प्रति अपने रुख का पुनर्मूल्यांकन करने के लिये प्रेरित किया है।

- अप्रैल में EU-चीन निवेश पर व्यापक समझौता (CAI) निरस्त हो गया। पिछले साल एस्टोनिया और लातविया ने मध्य एवं पूर्वी यूरोपीय देशों में चीन के कूटनीतिक दबाव 17+1 को छोड़ दिया था। लिथुआनिया 2021 में बाहर हो गया था।

- पश्चिमी सहयोगियों के साथ गठबंधन:

- इटली का अपने पश्चिमी सहयोगियों, विशेष रूप से G7 के साथ अधिक निकटता से जुड़ने की ओर झुकाव, BRI के संबंध में उसके निर्णय को प्रभावित कर सकता है।

- G7 की आगामी अध्यक्षता के साथ इटली पश्चिमी सहयोगियों के साथ एकजुटता के संकेत के रूप में BRI को छोड़ने पर विचार कर सकता है।

- नकारात्मक प्रेस एवं ऋण संबंधी चिंताएँ:

- BRI को संभावित ऋण जाल तथा वित्तीय संव्यवहार में पारदर्शिता की कमी के लिये विश्व स्तर पर आलोचना का सामना करना पड़ा है।

- BRI में भागीदारी के कारण अन्य देशों को भारी ऋण बोझ का सामना करने की रिपोर्टें इटली की BRI से वापसी में योगदान दे सकती हैं।

भारत-इटली के संबंध कैसे रहे हैं?

- ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध:

- भारत और इटली व्यापार मार्गों तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान के माध्यम से ऐतिहासिक संबंधों के साथ हज़ारों वर्ष पुराने प्राचीन संबंध साझा करते हैं।

- रवीन्द्रनाथ टैगोर एवं महात्मा गांधी जैसे व्यक्तियों ने इटली के साथ उल्लेखनीय वार्ता की, जिससे द्विपक्षीय संबंधों को ऐतिहासिक बनाने में योगदान मिला है।

- द्विपक्षीय संबंधों को लेकर विफलताएँ:

- इतालवी नौसैनिक मामला: वर्ष 2012 में केरल तट पर भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी दो इतालवी नौसैनिकों के मामले से संबंधों में तनाव आ गया। यह मुद्दा राजनीतिक एवं विधिक रूप से बढ़ गया, जिससे देशों के बीच राजनयिक संबंधों पर प्रभाव पड़ा। अंततः वर्ष 2021 में इटली द्वारा भारत को प्रतिपूर्ति दिये जाने के बाद मामला सुलझ गया।

- अगस्ता वेस्टलैंड आरोप: अगस्ता वेस्टलैंड सौदे के संबंध में भ्रष्टाचार के आरोपों ने संबंधों को और अधिक तनावपूर्ण बना दिया। एक प्रमुख रक्षा व्यवहार में अनैतिक संव्यवहार तथा भ्रष्टाचार की जाँच के कारण इटली व भारत दोनों में विधिक विवाद उत्पन्न हुए।

- अनुबंध रद्द होने तथा विधिक कार्यवाही के बावजूद इतालवी न्यायालयों ने अपर्याप्त साक्ष्यों के कारण सभी आरोपों को खारिज़ कर दिया।

- बेहतरी के प्रयास:

- राजनयिक सहभागिता: संबंधों को सुधारने के प्रयास लगभग वर्ष 2018 के आसपास शुरू हुए। दोनों देशों के अधिकारियों के बीच हुए आधिकारिक दौरे, सांस्कृतिक आदान-प्रदान एवं उच्च स्तरीय सहभागिता का उद्देश्य संबंधों का पुनर्निर्माण करना था।

- सामरिक साझेदारी: वर्ष 2021 में G20 शिखर सम्मेलन के लिये भारतीय प्रधानमंत्री की इटली यात्रा तथा उसके बाद इतालवी नेताओं के साथ वार्ता ने महत्त्वपूर्ण कीर्तिमान स्थापित किये। रक्षा, व्यापार व प्रौद्योगिकी जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए द्विपक्षीय समझौते एवं सामरिक साझेदारी स्थापित की गई।

- आर्थिक सहयोग: द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, इटली, यूरोपीय संघ के भीतर भारत के लिये एक प्रमुख व्यापारिक भागीदार के रूप में उभरा है। रक्षा और प्रौद्योगिकी में सहयोग सहित आर्थिक सहयोग पर बल देने से संबंध मज़बूत हुए हैं।

- चीन के साथ जुड़ाव पर पुनर्विचार: भारत और इटली दोनों ने चीन के साथ अपने संबंधों का पुनर्मूल्यांकन किया है, विशेषकर बेल्ट एंड रोड इनिशियेटिव (BRI) जैसी पहल के संबंध में। आर्थिक असंतुलन तथा अधूरी अपेक्षाओं से प्रेरित BRI पर इटली का पुनर्विचार, क्षेत्रीय चिंताओं के कारण BRI के प्रति भारत के विरोध के अनुरूप है।

- अन्य क्षेत्रों में सहयोग:

- विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान सहयोग: वर्ष 2021 में दोनों देशों ने इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी (ASI) और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के बीच कार्य पद्धति के रूप में विषयगत कार्य समूहों की स्थापना की तथा साथ ही हेलियोफिज़िक्स में प्रथम संयुक्त ASI-ISRO कार्य समूह का निर्माण किया।

- हेलियोफिज़िक्स, सौरमंडल पर सूर्य के प्रभावों का अध्ययन है।

- आतंकवाद-रोधी और सुरक्षा हेतु सहयोग: दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय स्तर और बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद एवं अंतर्राष्ट्रीय अपराध के खिलाफ लड़ाई में सहयोग को मज़बूत करने का वचन दिया।

- दोनों देश सहयोग, विशेषज्ञता के आदान-प्रदान और क्षमता निर्माण को बढ़ाने के लिये 'आतंकवाद-निरोध पर भारत-इटली संयुक्त कार्य समूह' की अगली बैठक आयोजित करने पर भी सहमत हुए।

- क्षेत्रीय सहयोग और कनेक्टिविटी: भारत एवं इटली ने आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढाँचे पर गठबंधन (CDRI) और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) जैसे नए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की क्षमता को स्वीकार किया है।

- भारत ने ISA के सार्वभौमिकरण के बाद ISA में शामिल होने पर इटली का स्वागत किया।

- विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान सहयोग: वर्ष 2021 में दोनों देशों ने इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी (ASI) और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के बीच कार्य पद्धति के रूप में विषयगत कार्य समूहों की स्थापना की तथा साथ ही हेलियोफिज़िक्स में प्रथम संयुक्त ASI-ISRO कार्य समूह का निर्माण किया।

आगे की राह

- इटली के BRI से बाहर हो जाने के साथ भारत और इटली के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ने की संभावना है। दोनों देश प्रौद्योगिकी, विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स एवं बुनियादी ढाँचे के विकास जैसे क्षेत्रों में व्यापार, निवेश तथा संयुक्त उद्यम के रास्ते तलाश सकते हैं।

- भारत और इटली रक्षा, साइबर सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी एवं समुद्री सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपनी रणनीतिक साझेदारी को बढ़ा सकते हैं। रक्षा उत्पादन, संयुक्त सैन्य अभ्यास और सूचना साझाकरण में सहयोगात्मक प्रयास सुरक्षा संबंधों को मज़बूत कर सकते हैं।

शासन व्यवस्था

पीएम-जनमन योजना

प्रिलिम्स के लिये:विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह, पीएम-जनमन योजना, वन धन विकास केंद्र, पीएम-आवास योजना मेन्स के लिये:PVTG के लिये सतत् आजीविका, आबादी के कमज़ोर वर्गों के लिये कल्याणकारी योजनाएँ |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने महत्त्वाकांक्षी प्रधानमंत्री-जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) योजना पर प्रकाश डाला। विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTG) के उत्थान के उद्देश्य से यह पहल उनकी अनूठी चुनौतियों का समाधान करने तथा उज्जवल भविष्य के लिये आवश्यक बुनियादी ढाँचा प्रदान करने की क्षमता रखती है।

पीएम-जनमन योजना क्या है?

- परिचय:

- पीएम-जनमन एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य जनजातीय समुदायों को मुख्यधारा में लाना है।

- यह योजना (केंद्रीय क्षेत्र तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं के एकीकरण) जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों एवं PVTG समुदायों के सहयोग से कार्यान्वित की जाएगी।

- यह योजना 9 संबंधित मंत्रालयों द्वारा देख-रेख किये जाने वाले 11 महत्त्वपूर्ण कार्यप्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करेगी, जो PVTG वाले गाँवों में मौजूदा योजनाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगी।

- इसमें पीएम-आवास योजना के तहत सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल तक पहुँच, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, पोषण, सड़क एवं दूरसंचार कनेक्टिविटी के साथ-साथ स्थायी आजीविका के अवसर सहित विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं।

- इस योजना में वन उपज के व्यापार के लिये वन धन विकास केंद्रों की स्थापना, 1 लाख घरों के लिये ऑफ-ग्रिड सौर ऊर्जा प्रणाली तथा सौर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था शामिल है।

- इस योजना से PVTG के साथ भेदभाव एवं उनके बहिष्कार के विविध व प्रतिच्छेदन रूपों का समाधान कर राष्ट्रीय एवं वैश्विक विकास में उनके अद्वितीय व मूल्यवान योगदान को मान्यता और महत्त्व देकर PVTG के जीवन की गुणवत्ता तथा कल्याण में वृद्धि होने की उम्मीद है।

- कार्यान्वयन में चुनौतियाँ:

- PVTG पर अद्यतन डेटा की कमी एक महत्त्वपूर्ण चुनौती है क्योंकि PVTG के लिये अंतिम उपलब्ध जनगणना डेटा वर्ष 2001 का है, जिसके अनुसार इन समुदायों से संबंधित लोगों की कुल संख्या लगभग 27.6 लाख थी।

- जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने आधारभूत सर्वेक्षण का कार्य शुरू कर दिया है, लेकिन PVTG आबादी का एक सटीक और वर्तमान डेटासेट संकलित किया जाना बाकी है।

- वर्ष 2022 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता पर संसदीय स्थायी समिति को प्रस्तुत जनसंख्या डेटा, वर्ष 2011 की जनगणना पर आधारित था और इसमें महाराष्ट्र, मणिपुर एवं राजस्थान की PVTG जनसंख्या शामिल नहीं थी।

- वर्तमान डेटा की कमी PVTG समुदायों की ज़रूरतों और प्रगति के सटीक मूल्यांकन में बाधा डालती है।

- वर्ष 2013 में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद द्वारा अनुशंसित PVTG समुदायों के लिये एक विशिष्ट जनगणना की अनुपस्थिति उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास की स्थिति पर व्यापक जानकारी इकट्ठा करने की चुनौती को और बढ़ा देती है।

- विभिन्न क्षेत्रों-राज्यों में PVTG की ज़रूरतों एवं क्षमताओं को लेकर जटिलता एवं विविधता तथा अनुकूलित और लचीले दृष्टिकोण व हस्तक्षेप की आवश्यकता।

- मुख्यधारा के समाज और राज्य में PVTG द्वारा सामना किये जाने वाले कलंक और भेदभाव तथा हितधारकों एवं जनता के बीच संवेदनशीलता और जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता।

- केंद्र और राज्य सरकारों की मौजूदा योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ योजना का समन्वय, अभिसरण तथा संसाधनों व सेवाओं के प्रभावी एवं कुशल वितरण और उपयोग सुनिश्चित करना आवश्यक है।

- PVTG पर अद्यतन डेटा की कमी एक महत्त्वपूर्ण चुनौती है क्योंकि PVTG के लिये अंतिम उपलब्ध जनगणना डेटा वर्ष 2001 का है, जिसके अनुसार इन समुदायों से संबंधित लोगों की कुल संख्या लगभग 27.6 लाख थी।

विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (PVTG) कौन हैं?

- वर्ष 1973 में ढेबर आयोग ने आदिम जनजातीय समूहों (PVTG) को एक विशिष्ट श्रेणी के रूप में स्थापित किया, जिसमें घटती या स्थिर आबादी, पूर्व-कृषि प्रौद्योगिकी का उपयोग, आर्थिक पिछड़ेपन और कम साक्षरता वाले जनजातीय समुदायों को शामिल किया गया।

- इन समूहों को जनजातीय समुदायों के बीच कम विकसित के रूप में पहचाना जाता है।

- वर्ष 2006 में भारत सरकार ने PTG का नाम बदलकर PVTG कर दिया। वे दूरदराज़ और दुर्गम इलाकों में रहते हैं तथा खराब बुनियादी ढाँचे और प्रशासनिक सहायता के कारण चुनौतियों का सामना करते हैं।

- भारत में 18 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 75 PVTG समुदाय रहते हैं।

- ओडिशा में PVTG (15) की संख्या सबसे अधिक है, इसके बाद आंध्र प्रदेश (12), बिहार और झारखंड (9), मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ (7), तमिलनाडु (6) तथा केरल एवं गुजरात (5 प्रत्येक) हैं।

- शेष समुदाय महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उत्तराखंड, राजस्थान, त्रिपुरा और मणिपुर में फैले हुए हैं।

- अंडमान में सभी चार और निकोबार द्वीप समूह में एक जनजातीय समूह को PVTG के रूप में मान्यता प्राप्त है।

पीवीटीजी के लिये अन्य पहलें:

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न.भारत में विशिष्टत: असुरक्षित जनजातीय समूहों पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स (PVTGs)] के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2019) 1. PVTGs देश के 18 राज्यों तथा एक संघ राज्यक्षेत्र में निवास करते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं? (a) केवल 1, 2 और 3 उत्तर: C प्रश्न. स्वतंत्रता के बाद से अनुसूचित जनजातियों (एस.टी.) के प्रति भेदभाव को दूर करने के लिये राज्य द्वारा की गईं दो विधिक पहलें क्या हैं? (2017) प्रश्न. क्या कारण है कि भारत में जनजातियों को 'अनुसूचित जनजातियाँ' कहा जाता है? भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित उनके उत्थान के लिये प्रमुख प्रावधानों को सूचित कीजिये। (2016) |