शासन व्यवस्था

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

भारत-वियतनाम की व्यापक रणनीतिक साझेदारी

प्रिलिम्स के लिये:आसियान, नवीकरणीय ऊर्जा, हिंद-प्रशांत क्षेत्र, दक्षिण चीन सागर, मेकांग गंगा सहयोग, VINBAX-2023, मिलान अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास मेन्स के लिये:व्यापक रणनीतिक साझेदारी, लुक ईस्ट टू एक्ट ईस्ट, आर्थिक कूटनीति |

स्रोत: बिज़नेस लाइन

चर्चा में क्यों?

भारत और वियतनाम ने अगले पाँच वर्षों में अपनी द्विपक्षीय ‘व्यापक रणनीतिक साझेदारी’ को मज़बूत करने के उद्देश्य से एक नई योजना का अनावरण किया है।

- इस पहल पर नई दिल्ली में भारतीय प्रधानमंत्री और वियतनामी प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चीन्ह के बीच द्विपक्षीय बैठक के दौरान चर्चा की गई।

- यह समझौता व्यापार, डिजिटल भुगतान और रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए दोनों देशों के बीच संबंधों को गहरा करने का प्रतीक है।

द्विपक्षीय बैठक के मुख्य तथ्य क्या हैं?

- नई कार्ययोजना: भारत और वियतनाम वर्ष 2016 में स्थापित अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी के लिये एक नई कार्ययोजना पर सहमत हुए, जिसे अगले पाँच वर्षों (2024-2028) में क्रियान्वित किया जाएगा।

- योजना के उद्देश्यों में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को मज़बूत करना, प्रौद्योगिकी तथा विकास में सहयोग बढ़ाना व रक्षा एवं सुरक्षा में साझेदारी को बढ़ावा देना शामिल है।

- डिजिटल भुगतान कनेक्टिविटी: भारत के प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि दोनों देशों के केंद्रीय बैंकों ने दोनों देशों के बीच वित्तीय लेन-देन को बढ़ाने के लिये डिजिटल भुगतान कनेक्टिविटी स्थापित करने हेतु एक समझौता किया है।

- भारत की तरह वियतनाम भी डिजिटल भुगतान को अपना रहा है, जिसमें अन्य आसियान देशों के साथ खुदरा लेन-देन के लिये सीमा पार भुगतान कनेक्टिविटी विकसित करना भी शामिल है।

- क्रेडिट लाइन विस्तार: भारत वियतनाम को उसकी सैन्य सुरक्षा और विकास परियोजनाओं के समर्थन के लिये 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर की क्रेडिट लाइन प्रदान करेगा।

- नयाचांग में भारतीय अनुदान से वित्तपोषित आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क के उद्घाटन तथा आतंकवाद और साइबर सुरक्षा के बढ़ते सहयोग पर प्रकाश डाला गया।

- हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन: कृषि अनुसंधान, सीमा शुल्क क्षमता निर्माण, कानून एवं न्याय, रेडियो व टेलीविज़न तथा पारंपरिक औषधियों सहित विभिन्न क्षेत्रों को शामिल करते हुए छह समझौता ज्ञापनों (MoU) पर हस्ताक्षर किये गए।

- व्यापार और आर्थिक लक्ष्य: वियतनाम ने वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार को वर्तमान 14.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर करने का प्रस्ताव रखा।

- दोनों देशों ने व्यापार बढ़ाने के लिये आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा में तेज़ी लाने पर सहमति जताई।

- वियतनाम ने IT, विनिर्माण, कपड़ा, अर्धचालक और नवीकरणीय ऊर्जा में भारतीय निवेश का स्वागत किया।

- सामरिक संरेखण: दोनों देश दक्षिण चीन सागर में नौवहन और उड्डयन की स्वतंत्रता बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करते हुए हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को मज़बूत करने हेतु प्रतिबद्ध हैं।

- उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून, विशेषकर सामुद्रिक कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCLOS) 1982, के आधार पर विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर ज़ोर दिया।

- आर्थिक कूटनीति वार्ता: व्यापार और निवेश के मुद्दों को सुलझाने के लिये उप विदेश मंत्री स्तर पर एक नई आर्थिक कूटनीति वार्ता स्थापित की जाएगी।

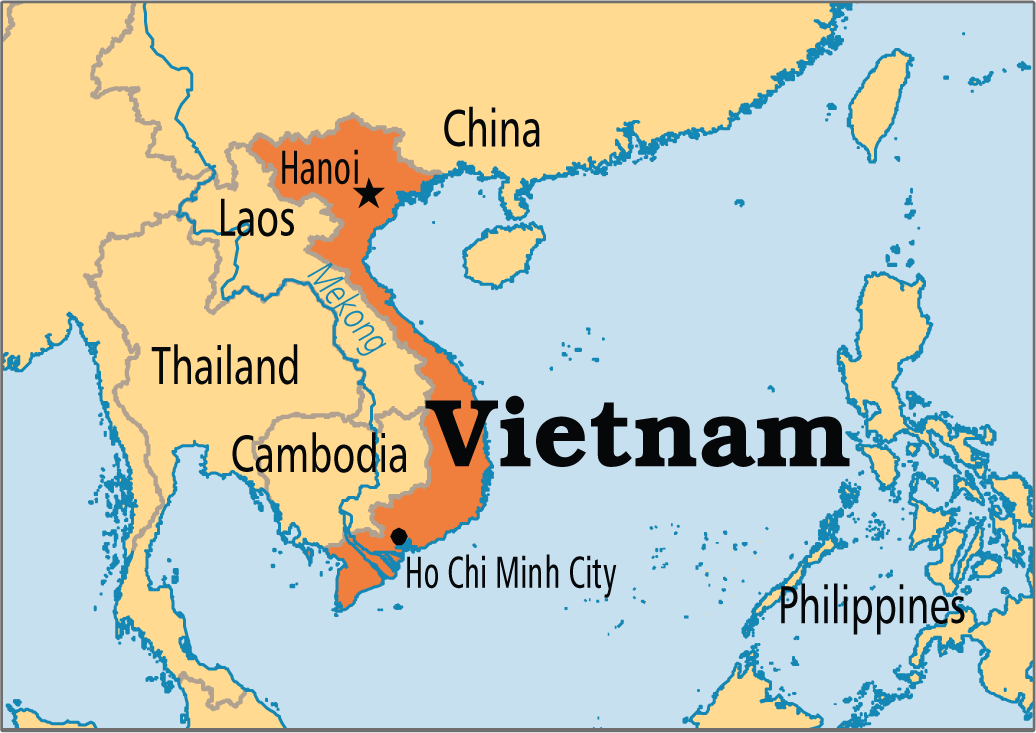

वियतनाम के विषय में मुख्य तथ्य

|

भारत-वियतनाम संबंध कैसे रहे हैं?

- ऐतिहासिक संबंध और राजनयिक संबंध: भारत और वियतनाम के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी है।

- महात्मा गांधी और राष्ट्रपति हो ची मिन्ह ने अपने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान संदेशों का आदान-प्रदान किया था।

- भारत ने वर्ष 1972 में वियतनाम के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किये। वर्ष 2016 में संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया गया।

- भारत-वियतनाम संबंधों का विकास वर्तमान में वर्ष 2020 में अपनाए गए "शांति, समृद्धि और लोगों के लिये संयुक्त दृष्टिकोण" द्वारा निर्देशित है।

- वर्ष 2022 में दोनों देश ने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 50वीं वर्षगाँठ मनाई तथा दोनों देश अपने बहुआयामी सहयोग को और मज़बूत करने के लिये सक्रिय रूप से मिलकर कार्य कर रहे हैं।

- संस्थागत तंत्र:

- आर्थिक, व्यापार, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर 18वीं संयुक्त आयोग बैठक (JCM) 16 अक्तूबर 2023 को हनोई में आयोजित की गई।

- पिछली JCM बैठकें, विदेश कार्यालय परामर्श और सचिव स्तर पर रणनीतिक वार्ताएँ द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा में सहायता करती हैं।

- आर्थिक, व्यापार, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर 18वीं संयुक्त आयोग बैठक (JCM) 16 अक्तूबर 2023 को हनोई में आयोजित की गई।

- व्यापार, आर्थिक और विकास सहयोग:

- व्यापार सांख्यिकी: अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक भारत-वियतनाम व्यापार 14.82 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था।

- भारत का वियतनाम को निर्यात 5.47 बिलियन अमेरिकी डॉलर तथा आयात 9.35 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

- वर्ष 2009 में संपन्न आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौता भारत और वियतनाम के बीच तरजीही व्यापार व्यवस्था प्रदान करता है तथा यह समझौता वर्तमान में समीक्षाधीन है।

- प्रमुख निर्यात और आयात:

- भारत वियतनाम को इंजीनियरिंग सामान, कृषि उत्पाद, रसायन, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक सामान, खनिज, वस्त्र और प्लास्टिक का निर्यात करता है।

- वियतनाम से आयात में कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल फोन, मशीनरी, इस्पात, रसायन, जूते, वस्त्र तथा लकड़ी के उत्पाद शामिल हैं।

- निवेश: वियतनाम में भारतीय निवेश लगभग 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिसमें ऊर्जा, खनिज प्रसंस्करण, कृषि प्रसंस्करण, IT, ऑटो घटक, फार्मास्यूटिकल्स, आतिथ्य और बुनियादी ढाँचा क्षेत्र शामिल हैं।

- भारत में वियतनाम का निवेश लगभग 28.55 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो मुख्य रूप से उपभोक्ता वस्तुओं, इलेक्ट्रॉनिक्स, निर्माण, IT और फार्मास्यूटिकल्स में है।

- व्यापार सांख्यिकी: अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक भारत-वियतनाम व्यापार 14.82 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था।

- विकास साझेदारी: मेकांग-गंगा सहयोग ढाँचे के अंतर्गत भारत ने वियतनाम के 35 से अधिक प्रांतों में लगभग 45 त्वरित प्रभाव परियोजनाएँ पूरी की हैं तथा 10 अन्य परियोजनाएँ कार्यान्वयन चरण में हैं।

- वर्ष 2000 में स्थापित मेकांग-गंगा सहयोग (MGC) में छह सदस्य देश शामिल हैं: कंबोडिया, लाओ PDR, म्याँमार, थाईलैंड, वियतनाम और भारत।

- यह सहयोग प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है: पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार और परिवहन।

- भारत ने मध्य वियतनाम के क्वांग नाम प्रांत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल 'माई सन' के संरक्षण और पुनरुद्धार का समर्थन किया है।

- भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण ने वर्ष 2022 में माई सन परिसर स्थल पर A, H और K मंदिर समूह के संरक्षण तथा जीर्णोद्धार का कार्य पूरा कर लिया है।

- रक्षा सहयोग: भारत और वियतनाम के बीच रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग मज़बूत है, जिसके लिये रक्षा सहयोग पर वर्ष 2009 का समझौता ज्ञापन तथा रक्षा सहयोग पर वर्ष 2015 का संयुक्त दृष्टिकोण रूपरेखा प्रदान करता है।

- वर्ष 2022 में, दोनों देशों ने "वर्ष 2030 तक भारत-वियतनाम रक्षा साझेदारी पर एक नए संयुक्त विज़न वक्तव्य" और "पारस्परिक रसद समर्थन पर समझौता ज्ञापन" पर हस्ताक्षर किये।

- वर्ष 2023 में, वियतनाम को स्वदेशी रूप से निर्मित मिसाइल कोरवेट INS कृपाण उपहार में दिया गया।

- द्विपक्षीय सैन्य-से-सैन्य सहयोग में स्टाफ वार्ता, अभ्यास, प्रशिक्षण, यात्राएँ और आदान-प्रदान शामिल हैं।

- VINBAX-2023 सैन्य अभ्यास।

- फरवरी 2024 में, वियतनाम के एक नौसेना जहाज़ ने भारत में मिलान अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास में भाग लिया।

- सांस्कृतिक आदान-प्रदान: भारतीय और वियतनामी संस्थानों के बीच समझौता ज्ञापन शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देते हैं।

- हो ची मिन्ह सिटी में पूर्वोत्तर भारत महोत्सव जैसे सम्मेलन और शिखर सम्मेलन द्विपक्षीय सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देते हैं।

- वियतनाम और भारत के बीच बौद्ध संबंध प्राचीन सभ्यतागत संबंधों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वियतनाम के बौद्ध विद्वान और तीर्थयात्री नियमित रूप से भारत की यात्रा करते हैं, जिसमें बोधगया में वियतनाम के बौद्ध शिवालय भी शामिल है।

- वियतनाम में योग बेहद लोकप्रिय है, सैकड़ों योग क्लब और कई भारतीय योग शिक्षक अपनी सेवाएँ दे रहे हैं।

- हनोई में स्वामी विवेकानंद भारतीय सांस्कृतिक केंद्र भारत की समझ को और बढ़ाता है तथा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के माध्यम से दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देता है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत और वियतनाम के बीच स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी के महत्त्व पर चर्चा कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. मेकांग-गंगा सहयोग जो कि छह देशों की एक पहल है, का निम्नलिखित में से कौन-सा/से देश प्रतिभागी नहीं है/हैं? (2015)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 उत्तर: (c) प्रश्न. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिये: (2020) नदी में जाकर मिलती है

उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (c) |

भारतीय राजव्यवस्था

विस्मृत करने का अधिकार

प्रिलिम्स के लिये:भारत का सर्वोच्च न्यायालय, विस्मृत करने का अधिकार, व्यक्तिगत डेटा, निजता का अधिकार, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 मेन्स के लिये:विस्मृत करने का अधिकार और गोपनीयता की रक्षा के लिये सरकार के कदम, संबंधित चुनौतियाँ, डेटा गोपनीयता अधिकार |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक ऐसे मामले की सुनवाई के लिये सहमत हो गया है जो भारत में "विस्मृत करने का अधिकार" को पुनः परिभाषित कर सकता है, जहाँ वर्तमान में कोई वैधानिक ढाँचा मौजूद नहीं है।

- यह अधिकार यूरोपीय गोपनीयता कानून में "राईट टू इरेज़" के रूप में भी जाना जाता है, जो किसी व्यक्ति की अपनी डिजिटल छाप को सार्वजनिक दृश्य से हटाने की क्षमता से संबंधित है, जब यह उसकी गोपनीयता का उल्लंघन करता है।

- इस निष्कर्ष से पूरे देश में इस अधिकार को समझने और इसके कार्यान्वयन पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।

विस्मृत करने का अधिकार क्या है?

- परिभाषा: विस्मृत करने का अधिकार व्यक्तियों को डिजिटल प्लेटफॉर्मों से अपने व्यक्तिगत डेटा को हटाने का अनुरोध करने की अनुमति देता है जब यह पुराना, अप्रासंगिक या उनकी गोपनीयता के लिये हानिकारक हो।

- यूरोपीय संदर्भ: लक्ज़मबर्ग स्थित यूरोपीय संघ के न्यायालय (CJEU) द्वारा वर्ष 2014 में स्थापित, विस्मृत करने के अधिकार को "गूगल स्पेन मामले" में उजागर किया गया था, जिसके तहत गूगल को अनुरोध किये जाने पर 'अपर्याप्त, अप्रासंगिक या अब प्रासंगिक नहीं' डेटा को हटाने की आवश्यकता थी।

- न्यायालय ने कहा कि सर्च इंजनों को ऐसी सूचना को हटाने के अनुरोधों पर प्रतिक्रिया देनी चाहिये जो अब प्रासंगिक नहीं है या समय बीतने के साथ अत्यधिक हो गई है।

- यूरोपीय संघ में, विस्मृत करने का अधिकार सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन (GDPR) के अनुच्छेद 17 में निहित है, जो सूचनात्मक आत्मनिर्णय और व्यक्तिगत डेटा को नियंत्रित करने के अधिकार पर ज़ोर देता है।

- अन्य राष्ट्र: कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, अर्जेंटीना और जापान जैसे देशों ने भी इसी तरह के कानून अपनाए हैं। वर्ष 2023 में एक कनाडा के न्यायालय ने व्यक्तिगत डेटा पर सर्च ब्लॉक की मांग करने के अधिकार को बरकरार रखा।

- कैलिफोर्निया: वर्ष 2015 का ऑनलाइन इरेज़र कानून (Eraser law) नाबालिगों को अपनी पोस्ट की गई जानकारी हटाने की अनुमति देता है। वर्ष 2023 का डिलीट एक्ट (DELETE Act ) वयस्कों को भी यह अधिकार देता है, जिससे उन्हें डेटा ब्रोकर्स द्वारा एकत्र की गई व्यक्तिगत जानकारी हटाने की अनुमति मिलती है।

भारत में विस्मृत करने के अधिकार की व्याख्या कैसे की जाती है?

- वर्तमान स्थिति: भारत में विस्मृत करने के अधिकार के लिये कोई विशिष्ट वैधानिक ढाँचा नहीं है। हालाँकि इस अवधारणा को गोपनीयता और डिजिटल अधिकारों के संदर्भ में संदर्भित किया गया है।

- न्यायिक मान्यता: न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ मामले में वर्ष 2017 के निर्णय में निजता के अधिकार को संविधान के तहत मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई, जिसमें विस्मृत करने का अधिकार भी शामिल है।

- पुट्टस्वामी मामले में न्यायालय ने विस्मृत करने के अधिकार को स्वीकार किया, लेकिन स्पष्ट किया कि यह पूर्ण नहीं होना चाहिये। इसने उन परिदृश्यों को रेखांकित किया, जहाँ यह अधिकार लागू नहीं हो सकता है, जैसे कि सार्वजनिक हित, सार्वजनिक स्वास्थ्य, अभिलेखीकरण, अनुसंधान या कानूनी दावों के लिये।

- कहा गया कि इस तरह के अधिकार को मान्यता देने का अर्थ केवल यह होगा कि कोई व्यक्ति अपना व्यक्तिगत डेटा तब हटा सकेगा जब वह प्रासंगिक न हो या किसी वैध हित में कार्य न करता हो।

- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023: यह अधिनियम "मिटाने" के अधिकार को मान्यता देता है, लेकिन ये नियम न्यायालय के रिकॉर्ड और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आँकड़ों पर कैसे लागू होते हैं, यह असंगत न्यायिक व्याख्याओं के कारण स्पष्ट नहीं है।

- सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021: मध्यस्थों को शिकायत के 24 घंटे के भीतर गोपनीयता का उल्लंघन करने वाली सामग्री को हटाने या उस तक पहुँच अक्षम करने के लिये बाध्य करता है।

विस्मृत करने के अधिकार से संबंधित न्यायिक पूर्ववर्ती उदाहरण क्या हैं?

- राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य मामला, 1994: इस ऐतिहासिक मामले में "अकेले रहने के अधिकार" पर चर्चा की गई, लेकिन इसे न्यायालय के निर्णयों जैसे सार्वजनिक अभिलेखों के प्रकाशन से अलग रखा गया, जो सार्वजनिक टिप्पणी हेतु एक वैध विषय है।

- धर्मराज भानुशंकर दवे बनाम गुजरात राज्य, 2017: गुजरात उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक रिकॉर्ड से बरी किये जाने के विवरण को हटाने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और इस तर्क पर ज़ोर दिया कि न्यायालय के आदेश सुलभ रहने चाहिये।

- उड़ीसा उच्च न्यायालय (2020): उड़ीसा उच्च न्यायालय ने "रिवेंज पोर्न" से जुड़े एक आपराधिक मामले में विस्मृत करने के अधिकार पर गहन बहस के महत्त्व पर बल दिया।

- न्यायालय ने कहा कि इस अधिकार के क्रियान्वयन में जटिल मुद्दे शामिल हैं, जिसके लिये स्पष्ट कानूनी सीमाओं और निवारण तंत्र की आवश्यकता है।

- दिल्ली उच्च न्यायालय (2021): आपराधिक मामले में विस्मृत करने के अधिकार को बढ़ाया गया, जिससे याचिकाकर्त्ता के सामाजिक जीवन और कॅरियर की संभावनाओं की रक्षा के लिये खोज परिणामों से विवरण हटाने की अनुमति मिली।

- सर्वोच्च न्यायालय का आदेश (जुलाई 2022): सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी रजिस्ट्री को एक विवादास्पद वैवाहिक विवाद में शामिल जोड़े के व्यक्तिगत विवरणों को सर्च इंजन से हटाने के लिये एक तंत्र बनाने का निर्देश दिया। इसने विस्मृत करने के अधिकार की व्याख्या का विस्तार किया।

- केरल उच्च न्यायालय (दिसंबर 2023): न्याय का अधिकार और सार्वजनिक हित के विषय में चिंताओं का हवाला देते हुए निर्णय सुनाया कि विस्मृत करने के अधिकार को चल रही न्यायालय की कार्यवाही पर लागू नहीं किया जा सकता।

- न्यायालय ने सुझाव दिया कि विधायी स्पष्टता की आवश्यकता है, लेकिन इस बात पर भी सहमति जताई कि अधिकार का मूल्यांकन मामले की विशिष्ट विशेषताओं और बीते समय के आधार पर किया जा सकता है।

- हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय (जुलाई 2024): बलात्कार के एक मामले में आरोपी और पीड़िता दोनों के नाम हटाने का निर्देश दिया, जिसमें इस तर्क पर प्रकाश डाला गया कि एक बार बरी होने के बाद किसी व्यक्ति पर आरोपों का कलंक नहीं रहना चाहिये।

असंगत न्यायिक दृष्टिकोण से क्या चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं?

- एकरूपता का अभाव: विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गए विभिन्न निर्णय, विस्मृत करने के अधिकार के अनुप्रयोग के संबंध में भ्रम उत्पन्न करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप असंगत प्रवर्तन और संभावित कानूनी अनिश्चितता उत्पन्न होती है।

- गोपनीयता और सार्वजनिक हित में संतुलन: न्यायालयों को व्यक्तिगत गोपनीयता अधिकारों और न्याय का अधिकार तथा सूचना तक सार्वजनिक पहुँच के सिद्धांत के बीच संतुलन बनाने में कठिनाई होती है, जिससे स्पष्ट दिशा-निर्देश स्थापित करना कठिन हो जाता है।

- सार्वजनिक अभिलेखों पर प्रभाव: राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य, 1994 में चर्चा की गई व्यक्तिगत गोपनीयता और सार्वजनिक अभिलेखों के बीच का अंतर चुनौतियाँ पेश करता है।

- न्यायालयों को यह पता लगाना होगा कि सार्वजनिक न्यायालय के अभिलेखों की पहुँच और वैधता को कम किये बिना व्यक्तिगत गोपनीयता की रक्षा कैसे की जाए।

- विधायी स्पष्टता की आवश्यकता: व्यापक कानूनी ढाँचे का अभाव अधिकार के असंगत अनुप्रयोग में योगदान देता है, जिससे स्पष्ट मानकों और प्रक्रियाओं को परिभाषित करने के लिये विधायी हस्तक्षेप की आवश्यकता पर प्रकाश डाला जाता है।

- अतिक्रमण की संभावना: न्यायालयों के अलग-अलग दृष्टिकोण अतिक्रमण और डिजिटल रिकॉर्ड की अखंडता के विषय में चिंता उत्पन्न कर सकते हैं।

- इस बात का जोखिम है कि निजी संस्थाओं पर ऑनलाइन सूचना की सटीकता और पूर्णता को प्रभावित करने वाली सामग्री को हटाने के लिये अनुचित दबाव पड़ सकता है।

- अधिकारों में संतुलन: न्यायालयों को विस्मृत करने के अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, विस्मृत करने के अधिकार और सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के बीच समस्याओं को हल करने के लिये स्पष्ट मानकों की आवश्यकता है।

- अन्य चुनौतियाँ: अनुपालन मुद्दों और डेटा प्रतिकृति जैसी तकनीकी बाधाओं के कारण डिजिटल प्लेटफॉर्मों तथा अधिकार क्षेत्रों में विस्मृत करने के अधिकार को लागू करना चुनौतीपूर्ण है।

- सर्च इंजन, वेबसाइट और अन्य मध्यस्थों से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये मज़बूत कानूनी एवं तकनीकी तंत्र की आवश्यकता होती है। इंटरनेट से पूरी जानकारी हटाना तकनीकी रूप से कठिन हो सकता है।

- पत्रकारिता पर प्रतिबंध: यह पत्रकारों को कुछ लोगों के इतिहास और पिछली गतिविधियों का खुलासा करने से रोक सकता है, जिससे पत्रकारों की मीडिया के माध्यम से स्वतंत्र रूप से सूचना तथा विचार प्रदान करने की क्षमता में बाधा उत्पन्न हो सकती है, जिससे पत्रकारिता की लोकतांत्रिक भूमिका प्रभावित हो सकती है।

'विस्मृत करने का अधिकार' क्यों अपनाया जाना चाहिये?

- व्यक्तिगत जानकारी पर नियंत्रण: डिजिटल युग में व्यक्तियों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी और पहचान पर नियंत्रण रखने का अधिकार होना चाहिये।

- सरकारें और निजी संस्थाएँ ऑनलाइन गतिविधियों पर नज़र रखकर और उन्हें रिकॉर्ड करके गोपनीयता में महत्त्वपूर्ण हस्तक्षेप कर सकती हैं।

- कई बार व्यक्तिगत जानकारी, जैसे अंतरंग तस्वीरें या निजी विवरण, बिना सहमति के ऑनलाइन साझा कर दिये जाते हैं।

- 'विस्मृत करने का अधिकार' इस मुद्दे का समाधान करते हुए, व्यक्तियों को ऐसी सामग्री को सार्वजनिक पहुँच से हटाने की अनुमति देता है।

- डिजिटल क्षति को कम करना: पुरानी या गलत जानकारी की मौजूदगी किसी व्यक्ति के जीवन पर लंबे समय तक नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है, जिसमें उनके व्यक्तिगत संबंध और पेशेवर अवसर शामिल हैं। यह अधिकार पुराने या अप्रासंगिक डेटा को हटाने की अनुमति देकर ऐसे नुकसान को कम करने में मदद करता है।

- व्यक्तियों को उनके अतीत के लिये लगातार दंडित नहीं किया जाना चाहिये, खासकर तब जब वे आगे बढ़ चुके हों या बदल चुके हों। अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि पुरानी जानकारी के आधार पर उनके साथ अन्याय न किया जाए।

- गोपनीयता का अधिकार: अवैध रूप से सार्वजनिक की गई निजी जानकारी तक पहुँचने का कोई अधिकार नहीं है।

- विस्मृत करने का अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्तियों को गैर-कानूनी रूप से प्रकट की गई व्यक्तिगत जानकारी के दुष्परिणामों के साथ जीने के लिये बाध्य न किया जाए।

आगे की राह

- विधायी रूपरेखा: 'विस्मृत करने के अधिकार' के साथ एक व्यापक डेटा संरक्षण कानून बनाना, डेटा मिटाने के लिये स्पष्ट मानदंड परिभाषित करना और एक स्वतंत्र डेटा संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना करना।

- इस निकाय को गोपनीयता, प्रौद्योगिकी और कानून में विशेषज्ञता प्राप्त होगी, जिससे सुसंगत तथा निष्पक्ष निर्णय सुनिश्चित होंगे।

- अतिक्रमण: स्पष्ट परिभाषाओं, सीमाओं और निरीक्षण तंत्र के माध्यम से 'विस्मृत करने के अधिकार' के दुरुपयोग को रोकना।

- 'विस्मृत करने के अधिकार' के मामलों में गोपनीयता और सार्वजनिक हित के बीच संतुलन बनाने के लिये स्पष्ट न्यायिक दिशा-निर्देश विकसित करना, जिसमें सूचना की प्रकृति, सार्वजनिक हित तथा प्रकाशन के बाद से बीता समय जैसे कारकों पर विचार किया जाए।

- उद्योग स्व-नियमन: ज़िम्मेदार डेटा हैंडलिंग प्रथाओं को विकसित करने के लिये उद्योग स्व-नियमन को प्रोत्साहित करना। डेटा न्यूनीकरण और सुरक्षित डेटा विलोपन प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना।

- डेटा विलोपन और गुमनामीकरण से संबंधित तकनीकी चुनौतियों का समाधान करने के लिये अनुसंधान तथा विकास में निवेश करना।

- जन जागरूकता: डेटा गोपनीयता अधिकारों और ज़िम्मेदारियों के बारे में व्यक्तियों को शिक्षित करने के लिये जन जागरूकता अभियान चलाना। ज़िम्मेदार ऑनलाइन व्यवहार की संस्कृति को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष

"विस्मृत करने का अधिकार" कानूनी और तकनीकी क्षेत्रों में महत्त्व प्राप्त कर रहा है, जो गोपनीयता सुरक्षा में इसकी बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। भारत में विशिष्ट कानून की कमी का मतलब है कि इस अधिकार को वर्तमान में न्यायपालिका के माध्यम से संबोधित किया जाता है, लेकिन भविष्य के कानून से इस अधिकार को मान्यता देने के चल रहे प्रयासों के साथ एक स्पष्ट रूपरेखा प्रदान करने की उम्मीद है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: विश्लेषण कीजिये कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने 'विस्मृत करने के अधिकार' की व्याख्या कैसे की है। भारत में गोपनीयता अधिकारों के लिये इन व्याख्याओं के क्या निहितार्थ हैं? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न 1. भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ‘निजता का अधिकार’ संरक्षित है? (2021) (a)अनुच्छेद 15 उत्तर: (c) प्रश्न 2. निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपर्युक्त कथन सही और समुचित ढंग से अर्थित होता है? (2018) (a) अनुच्छेद 14 एवं संविधान के 42वें संशोधन के अधीन उपबंध। उत्तर: (c) मेन्स:प्रश्न 1. निजता के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम निर्णय के आलोक में मौलिक अधिकारों के विस्तार का परीक्षण कीजिये। (2017) |

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

उच्च तापमान से उड़ान संचालन पर प्रभाव

प्रिलिम्स के लिये:ग्लोबल वार्मिंग, विमानन के मूल तथ्य, उड़ान संचालन। मेन्स के लिये:विमानन उद्योग पर ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव, कारण, विमान दुर्घटनाओं का प्रभाव, निहितार्थ और आगे का रास्ता। |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कई एयर ऑपरेटरों ने क्षेत्र में उच्च तापमान का हवाला देते हुए लेह के लिये अपनी उड़ानें रद्द कर दीं, जिसके कारण रनवे प्रतिबंधित हुए हैं।

- भारत के शीत मरुभूमियों में जलवायु परिवर्तन के कारण पहाड़ी क्षेत्र में तापमान में वृद्धि देखी गई है।

विमान संचालन पर उच्च तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है?

- लिफ्ट में कमी: हवा का घनत्व कम हो जाने से विमान के पंखों को मिलने वाले सहारे में कमी आती है, जिस कारण टेकऑफ के लिये उच्च गति और लंबे रनवे की आवश्यकता पड़ जाती है। लिफ्ट-टू-ड्रैग अनुपात प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है, जिससे समग्र विमान दक्षता प्रभावित होती है।

- इंजन के प्रदर्शन में गिरावट: विरल हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण विमान के इंजन के अंदर दहन प्रक्रिया प्रभावित होती है। इसके परिणामस्वरूप इंजन का थ्रस्ट (प्रणोदन) कम हो जाता है, जिससे टेकऑफ के लिये चुनौतियाँ और भी बढ़ जाती हैं।

- लैंडिंग दूरी में अवांछनीय विस्तार: कम घनत्व वाली हवा में रिवर्स थ्रस्ट की कम प्रभावशीलता के कारण लैंडिंग प्रक्रिया में विलंब बढ़ जाता है, जिससे मंदन के लिये अधिक रनवे की लंबाई की आवश्यकता पड़ती है।

- वर्ष 2023 के एक अध्ययन से पता चला है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण वर्ष 1991-2000 की तुलना में वर्ष 2071-2080 की अवधि के दौरान बोइंग 737-800 विमानों के लिये टेक-ऑफ दूरी औसतन 6% बढ़ने की उम्मीद है।

- यह परिवर्तन विशेष रूप से कम ऊँचाई वाले हवाई अड्डों पर महत्त्वपूर्ण है, जिससे आने वाले समय में गर्मियों के दौरान टेक-ऑफ के लिये अतिरिक्त 113-222 मीटर की आवश्यकता होगी।

- वर्ष 2023 के एक अध्ययन से पता चला है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण वर्ष 1991-2000 की तुलना में वर्ष 2071-2080 की अवधि के दौरान बोइंग 737-800 विमानों के लिये टेक-ऑफ दूरी औसतन 6% बढ़ने की उम्मीद है।

- परिचालन बाधाएँ: अधिक ऊँचाई पर स्थित हवाई अड्डे, जहाँ हवा का घनत्व स्वाभाविक रूप से कम होता है, तापमान-प्रेरित उड़ान प्रतिबंधों के लिये विशेष रूप से सुभेद्य होते हैं। अत्यधिक गर्मी की अवधि के दौरान टेकऑफ वज़न की सीमाएँ लागू की जा सकती हैं और उड़ान संचालन पूरी तरह से निलंबित भी किया जा सकता है।

नोट:

- वर्ष 1880 के बाद से वैश्विक औसत तापमान में कम-से-कम 1.1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है, भारत में वर्ष 1900 के स्तर की तुलना में लगभग 0.7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है।

विमान उड़ान संचालन का सिद्धांत क्या है?

- पंखों/डैनों की सहायता से उड़ान भरने वाली सभी वस्तुओं को हवा की आवश्यकता होती है, क्योंकि चलती हवा पतंगों, हवाई जहाज़ों और गुब्बारों की उड़ान को बनाए रखने के लिये आवश्यक एक लिफ्ट बल उत्पन्न करती है।

-

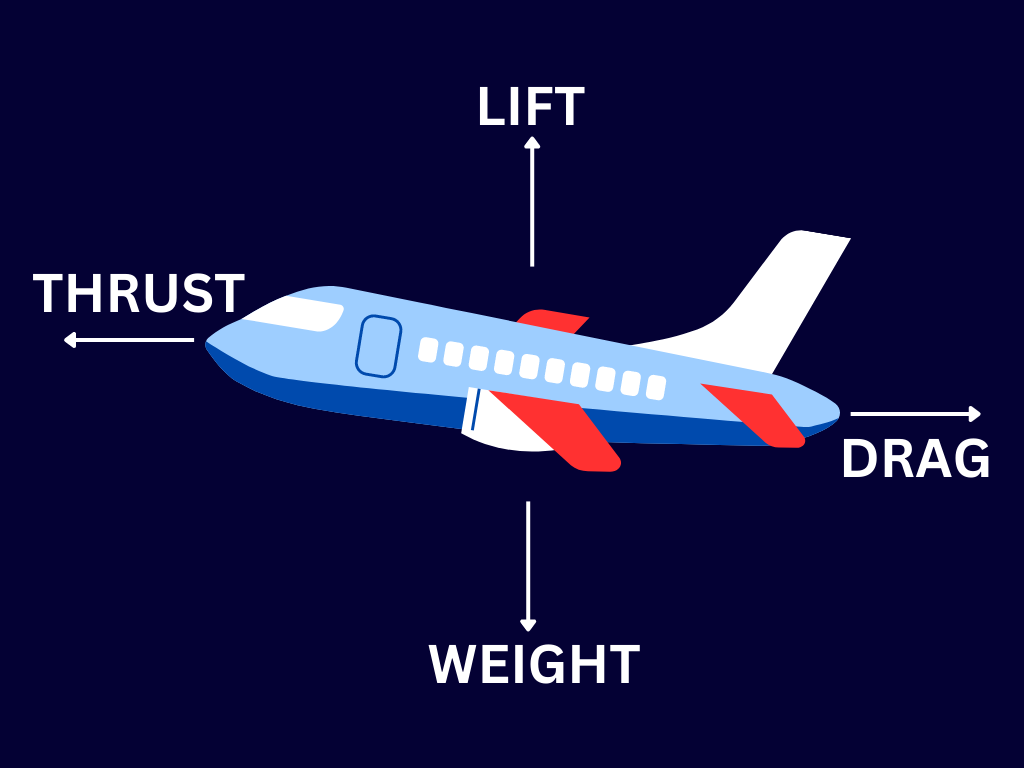

एक विमान पर 4 आधारभूत बल लगते हैं:

- लिफ्ट (Lift): विमान पर लगने वाला वह उर्ध्वगामी बल (Upward Force) जो हवाई जहाज़ को उड़ान के लिये/ टेक ओफ के लिये ऊपर की ओर उठने में मदद करता है।

- ड्रैग (Drag): वायु प्रवाह के प्रतिरोध के कारण लगने वाला पश्चदिशिक बल (Backward Force)।

- थ्रस्ट (Thrust): विमान के इंजन द्वारा उत्पन्न अग्रदिशिक बल (Forward force)।

- वज़न (Weight): विमान की बॉडी और कार्गो वज़न नीचे की दिशा में कार्य करता है।

- विमान तब उड़ान भरता है जब इसके पंखों द्वारा उत्पन्न लिफ्ट बल उसके वज़न पर नियंत्रण कर लेता है अर्थात् इससे अधिक होता है। इसके लिये विमान को पर्याप्त अग्रदिशिक गति की आवश्यकता होती है।

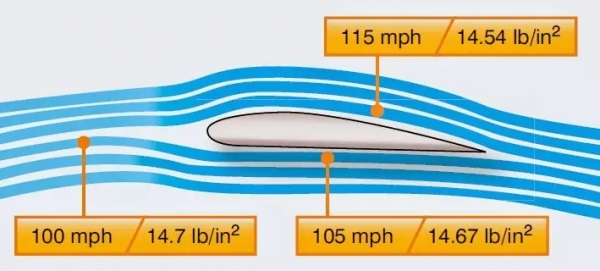

- विमान को आगे बढ़ाने के लिये इंजन द्वारा थ्रस्ट लगाया जाता है। जैसे-जैसे विमान आगे बढ़ता है, एयरफॉइल के आकार के पंखों का हवा के साथ संपर्क होता है, जिससे लिफ्ट बनता है। यह लिफ्ट विंग की ऊपरी और निचली सतहों के बीच दाब के अंतर के कारण उत्पन्न होती है।

- एयरफॉइल की ऊपरी वक्र सतह इसके ऊपर बहने वाली हवा को तेज़ करती है, जिससे दाब (बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार) कम हो जाता है। साथ ही, विंग के नीचे बहने वाली हवा थोड़ी संपीड़ित हो जाती है, जिससे दाब बढ़ जाता है। दाब का यह अंतर एक उर्ध्वगामी बल (Upward Force) बनाता है, जिससे विमान ऊपर की ओर उठता है।

- विंग और आने वाली हवा के बीच का कोण– आक्रमण कोण (Angle of Attack), लिफ्ट को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। आक्रमण कोण में थोड़ी वृद्धि अधिक लिफ्ट उत्पन्न करती है, लेकिन अत्यधिक कोण इंजन के बंद होने का कारण बन सकते हैं।

- उड़ान के स्तर को बनाए रखने के लिये लिफ्ट बल को विमान के वज़न के बराबर होना चाहिये। पायलट नियंत्रण पृष्ठों का प्रयोग करके विंग के आक्रमण कोण और आकार को समायोजित करके लिफ्ट को नियंत्रित करते हैं।

लेह-लद्दाख क्षेत्र में उच्च तापमान के क्या कारण हैं?

- ऊँचाई: लेह-लद्दाख की लगभग 3,000 मीटर की ऊँचाई के कारण वायुमंडलीय घनत्व कम हो जाता है।

- इसके अलावा, क्षेत्र का साफ आसमान, न्यूनतम बादल कवर एवं वनस्पतियों की विरलता जो सौर विकिरण प्रवेश को बढ़ाती है और गर्मियों में दिन के दौरान तापमान में वृद्धि करती है।

- स्थलाकृति: हिमालय और ज़ांस्कर पर्वतमाला आर्द्र हवाओं को रोककर वर्षा छाया प्रभाव (वर्षा छाया मरुभूमि बनाती है) बनाती है, जिसके परिणामस्वरूप न्यूनतम वर्षा होती है।

- यह शुष्क हवा तापमान में उतार-चढ़ाव को बढ़ाती है, जिससे दिन के तापमान में वृद्धि होती है।

- जलवायु परिवर्तन: ग्लोबल वार्मिंग ने वैश्विक स्तर पर तापमान में वृद्धि की है, जिसका असर शीत मरुभूमियों पर भी पड़ा है। यह घटना से स्थानीय मौसम के पैटर्न में भी परिवर्तन हुआ है, जिससे संभावित रूप से लेह-लद्दाख में गर्मी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

- मानव गतिविधियाँ: लेह और आस-पास के क्षेत्रों में शहरीकरण और बुनियादी ढाँचे का विकास स्थानीयकृत वार्मिंग प्रभाव उत्पन्न करता है, जिसे नगरीय ऊष्मा द्वीप प्रभाव के रूप में जाना जाता है।

- ‘नगरीय ऊष्मा द्वीप’ तब बनते हैं जब शहरों में प्राकृतिक भूमि आवरण की जगह फुटपाथ, इमारतों और अन्य आवरण की सघनता बढ़ जाती हैं जो ऊष्मा को अवशोषित कर इसे बनाए रखते हैं, जिससे ऊर्जा लागत, वायु प्रदूषण एवं गर्मी से संबंधित बीमारी व मृत्यु दर बढ़ जाती है।

- इसके अतिरिक्त, पर्यटन और सैन्य आवागमन सहित बढ़ती मानवीय गतिविधियाँ तापमान की वृद्धि में योगदान देती हैं।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: ग्लोबल वार्मिंग क्या है और विश्व भर में विमानन क्षेत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्सप्रश्न. ‘मोमेंटम फॉर चेंज: क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ’’ यह पहल किसके द्वारा प्रवर्तित की गई है? (2018) (a)जलवायु परिवर्तन पर अन्तर-सरकारी पैनल उत्तर: (c) मेन्सप्रश्न. 'जलवायु परिवर्तन' एक वैश्विक समस्या है। भारत जलवायु परिवर्तन से किस प्रकार प्रभावित होगा? जलवायु परिवर्तन के द्वारा भारत के हिमालयी और समुद्रतटीय राज्य किस प्रकार प्रभावित होंगे ? (2017) |

जैव विविधता और पर्यावरण

तटीय क्षरण में वृद्धि

प्रिलिम्स के लिये:तटीय क्षरण, जलवायु परिवर्तन, कट्टुपल्ली बंदरगाह, सुंदरबन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लवणीकरण, ग्रोइन, आर्द्रभूमि, राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र (NCCR), तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) अधिसूचना 2019, नो डेवलपमेंट ज़ोन (NDZ), तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजनाएँ (CZMP), राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT), तटीय संरक्षण हेतु राष्ट्रीय रणनीति, तटीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (CMIS) मेन्स के लिये:तटीय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में तटीय क्षरण के कारण और प्रभाव। |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में किये गए एक अध्ययन से पता चला है कि तटीय क्षरण के कारण तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में मछुआरों और अन्य निवासियों की आजीविका को खतरे में है।

- इसके तट का लगभग 43% हिस्सा क्षरण/कटाव का सामना कर रहा है, जिससे 4,450 एकड़ से अधिक भूमि का क्षय/ह्रास हो रहा है।

- पूर्वी तट पर क्षरण का क्षेत्र प्रतिवर्ष 3 मीटर और पश्चिमी तट पर 2.5 मीटर प्रतिवर्ष बढ़ रहा है।

- आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और समुद्री क्षरण को रोकने के उद्देश्य से बनाई गई विकास परियोजनाएँ तटरेखा को बदलकर स्थिति को और खराब कर रही हैं।

तमिलनाडु तट के संबंध में अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं?

- तमिलनाडु में, वर्ष के अधिकांश समय (लगभग आठ महीने) पवन और समुद्री धाराएँ दक्षिण से उत्तर की ओर चलती हैं, अपने साथ रेत ले जाती हैं। पूर्वोत्तर मानसून (लगभग चार महीने) के दौरान, वे विपरीत दिशा में बहती हैं।

- जब बंदरगाह, ब्रेकवाटर या ग्रोइन जैसी संरचनाओं का समुद्र में विस्तार होता हैं, तो वे रेत की प्राकृतिक गति को रोकती हैं।

- इससे एक ओर रेत जमा हो जाती है और दूसरी तरफ क्षरण होता है, जहाँ रेत का क्षय होता है।

- यह असंतुलन तटीय क्षरण को तेज़ करता है, जिससे लहरें स्थल की ओर बढ़ती जाती हैं और तटीय क्षेत्रों के लिये जोखिम बढ़ जाता है।

तटीय क्षरण क्या है?

- परिचय: तटीय क्षरण तब होता है जब समुद्र के द्वारा भूमि का क्षरण होता है, जो प्रायः तट को तोड़ने वाली प्रबल व तेज़ लहरों के कारण होता है।

- यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्थानीय समुद्र स्तर में वृद्धि, प्रबल समुद्री लहर क्रिया और तटीय भूमि के साथ चट्टानों, मिट्टी और/या रेत को नष्ट कर देती है या बहा ले जाती है।

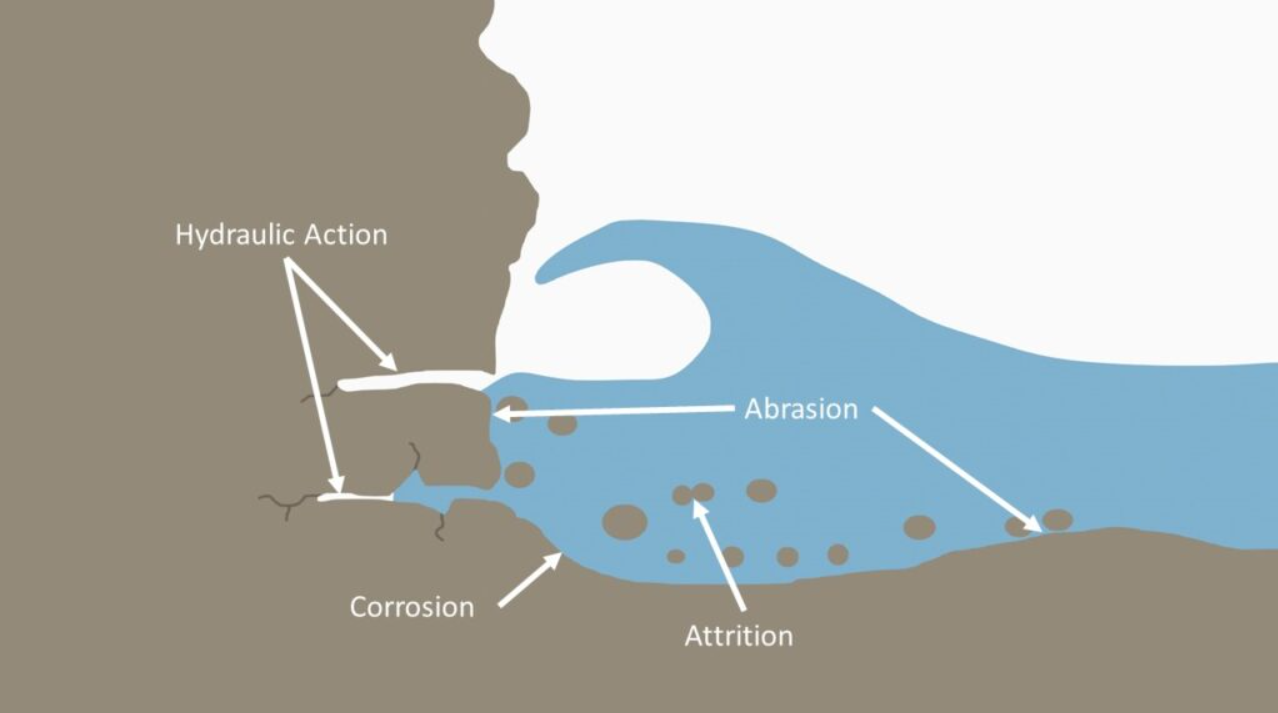

- प्रक्रिया: तटीय क्षरण की चार मुख्य प्रक्रियाएँ हैं। ये हैं: संक्षारण, अपघर्षण, हाइड्रोलिक क्रिया और घर्षण।

- संक्षारण: यह तब होता है जब प्रबल लहरें सागरीय पदार्थ, मलबे, कंकड़ को चट्टान के आधार पर फेंकती हैं, धीरे-धीरे इसे तोड़ती हैं जिससे चट्टान के आधार पर एक तरंग-सदृश चिह्न (चट्टान के आधार पर छोटा, घुमावदार इंडेंट) बनता हैं।

- अपघर्षण: यह तब होता है जब रेत और बड़े टुकड़े ले जाने वाली लहरें चट्टान या हेडलैंड के आधार को नष्ट कर देती हैं। यह सैंडपेपर प्रभाव की तरह है जो विशेष रूप से शक्तिशाली तूफानों के दौरान आम है।

- हाइड्रोलिक क्रिया: यह तब होता है जब लहरें चट्टान से टकराती हैं, दरारों और जोड़ों में हवा को संपीड़ित करती हैं। जब लहरें पीछे हटती हैं, तो अंदर फँसी (Trapped) हुई हवा विस्फोटक तरीके से बाहर निकलती है, जिससे चट्टान टूट जाते हैं। यह अपक्षय चट्टान को कमज़ोर कर देता है, जिससे यह प्रक्रिया और अधिक प्रभावी हो जाती है।

- संघर्षण: यह तब होता है जब लहरें चट्टानों और कंकड़ों को आपस में टकराकर तोड़ देती हैं।

- कारण:

- लहरें: शक्तिशाली लहरें घर्षण, क्षरण और हाइड्रोलिक क्रिया के माध्यम से तटरेखाओं को नष्ट कर सकती हैं। उदाहरण के लिये, इंग्लैंड में डोवर की चट्टानें इंग्लिश चैनल की लहरों की निरंतर क्रिया से नष्ट हो रही हैं।

- ज्वार: उच्च और निम्न ज्वार क्षरण की मात्रा को प्रभावित कर सकते हैं, विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण ज्वारीय सीमाओं वाले क्षेत्रों में। उदाहरण के लिये कनाडा में फंडी की खाड़ी में अत्यधिक समुद्री ज्वार की घटनाएँ होती हैं जो तटरेखाओं को काफी हद तक नष्ट कर सकते हैं।

- पवन और समुद्री धाराएँ: यह धीरे-धीरे और दीर्घकालिक क्षरण का कारण बन सकती हैं। उदाहरण के लिये, तमिलनाडु तट पर, वर्ष के अधिकांश समय (आठ महीने) पवन और समुद्री धाराएँ दक्षिण से उत्तर की ओर चलती हैं, जो तट के साथ रेत ले जाती हैं। पूर्वोत्तर मानसून (चार महीने) के दौरान, यह दिशा उत्क्रमित हो जाती है।

- कठोर संरचनाएँ: बंदरगाह, ब्रेकवाटर और ग्रोइन रेत की प्राकृतिक गतिशीलता में बाधा डालते हैं, जिससे नीचे की ओर क्षरण होता है तथा ऊपर की ओर रेत जमा होती है।

- ग्रोइन निम्न स्तर की लकड़ी या कंक्रीट की संरचनाएँ हैं जो तलछट को रोकने, तरंग ऊर्जा को नष्ट करने तथा तटीय बहाव के माध्यम से तलछट को समुद्र तट से दूर स्थानांतरित होने से रोकने के लिये डिज़ाइन किया गया है।

- विकास परियोजनाएँ: आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाई गई बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ तटरेखा में बदलाव करके क्षरण को बढ़ा रही हैं। उदाहरण के लिये, मुंबई जैसी जगहों पर भूमि पुनर्ग्रहण से आस-पास के तटीय क्षेत्रों में क्षरण होता है।

- बंदरगाह विस्तार: जब पत्तन और बंदरगाहों का विस्तार किया जाता है, तो ब्रेकवाटर एवं जेटी जैसी संरचनाएँ तट के किनारे रेत तथा तलछट की प्राकृतिक गति को अवरुद्ध करती हैं। इससे संरचना के एक तरफ तलछट जमा हो सकती है और दूसरी तरफ क्षरण बढ़ सकता है। उदाहरण के लिये, तमिलनाडु में एन्नोर बंदरगाह और अदानी कट्टुपल्ली बंदरगाह।

भारत की तटरेखा

- भारत की तटरेखा 7516.6 किमी. [मुख्य भूमि की 6100 किमी. + द्वीपों की 1197 किमी.] लंबी है, जो 13 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (UT) से लगती है।

- राज्यों में सबसे लंबी तटरेखा गुजरात (1214.7 किमी.) की है, जिसके बाद आंध्र प्रदेश (973.7 किमी.) और तमिलनाडु (906.9 किमी.) का स्थान है।

- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (1962 किमी.) की तटरेखा केंद्रशासित प्रदेशों में सबसे लंबी है।

- कोरोमंडल तट (तमिलनाडु) उभरता हुआ तट है, जबकि कोंकण तट (महाराष्ट्र और गोवा तट) डूबता हुआ तट है।

तटीय क्षरण के प्रभाव क्या हैं?

- भूमि की हानि: कटाव से मूल्यवान तटीय भूमि का नुकसान हो सकता है, जिससे संपत्ति और बुनियादी ढाँचे पर असर पड़ता है। उदाहरण के लिये, चेन्नई में मरीना बीच क्षेत्र के साथ भूमि के नुकसान ने संपत्ति तथा सार्वजनिक स्थानों को बुरी तरह प्रभावित किया।

- तटीय पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव: कटाव से मैंग्रोव, नमक दलदल और रेत के टीले जैसे आवास नष्ट हो सकते हैं, जो विभिन्न प्रजातियों के लिये महत्त्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिये, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन क्षेत्र में कटाव के कारण मैंग्रोव वन नष्ट हो गए हैं।

- बाढ़ का खतरा: कटाव से तटीय क्षेत्रों को बाढ़ से बचाने वाली प्राकृतिक बाधाएँ कम हो सकती हैं। उदाहरण के लिये, केरल के तटीय क्षेत्रों में, कटाव से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है, निचले इलाकों पर असर पड़ा है और भारी बारिश तथा तूफानों का असर और भी बढ़ गया है।

- समुदायों का विस्थापन: कटाव के कारण समुदायों को स्थानांतरित होना पड़ सकता है, जिससे सामाजिक और आर्थिक व्यवधान पैदा हो सकता है। उदाहरण के लिये, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तटीय कटाव के कारण स्थानीय समुदायों का विस्थापन हुआ है, खासकर छोटे द्वीपों पर जहाँ भूमि का नुकसान अधिक है।

- खारे पानी का अतिक्रमण: तटीय कटाव से कृषि भूमि में लवणीकरण हो सकता है, जिससे फसल की पैदावार कम हो सकती है।

- उदाहरण के लिये, आंध्र प्रदेश में खारे पानी के प्रवेश से फसल की पैदावार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा और कृषि भूमि की उत्पादकता कम हो गई।

- समुद्री और तटीय जैवविविधता पर प्रभाव: यह पारिस्थितिकी तंत्र और खाद्य शृंखलाओं को बदल सकता है। उदाहरण के लिये, इसने लक्षद्वीप द्वीपसमूह में समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बाधित किया।

तटीय कटाव को कैसे रोकें?

- वनस्पति: समुद्री घास और अन्य तटीय पौधों का रणनीतिक रोपण कटाव को रोकने में मदद करता है। इन पौधों की जड़ें रेत को स्थिर रखने में मदद करती हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि कटाव के दौरान यह बह न जाए।

- समुद्र तट पोषण: प्रकृति-आधारित या "हरित अवसंरचना" संरक्षण उपाय प्राकृतिक तटीय प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप किये बिना तूफानी ऊर्जा को अवशोषित करने और नष्ट करने के लिये तटरेखाओं की प्राकृतिक क्षमता को बढ़ाते हैं।

- उदाहरण के लिये, कटाव के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता के रूप में मैंग्रोव का रोपण करना।

- तटीय पुनरुद्धार: इसका उद्देश्य महत्त्वपूर्ण नर्सरी मैदान उपलब्ध कराकर समुद्री और तटीय प्रजातियों को लाभ पहुँचाने के लिये आर्द्रभूमि जैसे आवासों को बहाल करना है। इसके पर्यावरणीय लाभ हैं, जैसे- कार्बन पृथक्करण और खुली जगहों की बहाली।

- नियामक उपाय: तटीय विकास को विनियमित करने के लिये ज़ोनिंग कानून, भवन संहिता तथा नई इमारतों या बुनियादी ढाँचा सुविधाओं हेतु तटरेखा से न्यूनतम दूरी बनाए रखना।

तटीय कटाव से निपटने के लिये सरकार ने क्या पहल की है?

- तटरेखा मानचित्रण प्रणाली: राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र (National Centre for Coastal Research- NCCR) ने पाया है कि भारतीय तटरेखा का 33.6% हिस्सा क्षरण के प्रति संवेदनशील है, 26.9% हिस्सा अभिवृद्धि (बढ़ रहा है) के अधीन है तथा 39.6% स्थिर अवस्था में है।

- खतरा रेखा: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने तटरेखा में परिवर्तन तथा समुद्र स्तर में वृद्धि को इंगित करने के लिये खतरा रेखा को परिभाषित किया है।

- इसका उपयोग तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन, अनुकूली योजना और शमन उपायों के लिये किया जाता है।

- तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) अधिसूचना 2019: यह कटाव नियंत्रण उपायों की अनुमति देता है और अतिक्रमण तथा कटाव से समुद्र तट की रक्षा के लिये नो डेवलपमेंट जोन (No Development Zones- NDZ) की स्थापना करता है।

- तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजनाएँ (CZMP): राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के आदेश के बाद, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को CZMP को अंतिम रूप देने के लिये कहा गया है, जिसमें कटाव-प्रवण क्षेत्रों का मानचित्रण और तटरेखा प्रबंधन योजनाएँ तैयार करना शामिल है।

- तटीय संरक्षण के लिये राष्ट्रीय रणनीति: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सभी तटीय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों हेतु तटीय संरक्षण हेतु एक राष्ट्रीय रणनीति तथा दिशा-निर्देश विकसित किये हैं।

- बाढ़ प्रबंधन योजना: समुद्र-कटाव रोधी योजनाओं की योजना और क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा तकनीकी, परामर्शदात्री, उत्प्रेरक तथा संवर्द्धनात्मक क्षमताओं में केंद्र सरकार की सहायता से किया जाता है।

- तटीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (CMIS): यह तटीय सुरक्षा संरचनाओं की योजना बनाने, डिज़ाइन करने और रखरखाव के लिये तटीय डेटा एकत्र करती है। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में तीन-तीन स्थानों पर एक प्रायोगिक CMIS स्थापित किया गया था।

निष्कर्ष

तटीय क्षरण भारत के तटीय क्षेत्रों को खतरे में डाल रहा है, जिससे पर्यावरण और स्थानीय समुदायों को नुकसान पहुँच रहा है। प्राकृतिक और मानवीय कारक तटरेखा में होने वाले बदलावों को और खराब कर रहे हैं, जिससे आवास नष्ट हो रहे हैं तथा मछुआरे प्रभावित हो रहे हैं। बेहतर तटरेखा मानचित्रण और हैज़ार्ड लाइन तथा CRZ अधिसूचना 2019 जैसे सरकारी उपायों का उद्देश्य तटीय क्षेत्रों का प्रबंधन एवं सुरक्षा करना है। CMIS जैसे चल रहे प्रयास इन रणनीतियों को बढ़ाने का प्रयास करते हैं।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. चर्चा कीजिये कि जलवायु परिवर्तन और बढ़ता समुद्री स्तर भारत के तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिये किस प्रकार खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नमेन्स:प्रश्न. तटीय बालू खनन, चाहे वह वैध हो या अवैध हो, हमारे पर्यावरण के सामने सबसे बड़े खतरों में से एक है। भारतीय तटों पर हो रहे बालू खनन के प्रभाव का, विशिष्ट उदाहरणों का हवाला देते हुए, विश्लेषण कीजिये। (2019) प्रश्न. मैंग्रोव के पतन के कारणों और तटीय पारिस्थितिकी के संरक्षण के लिये उनके महत्त्व की व्याख्या कीजिये। (2019) |