इन्फोग्राफिक्स

शासन व्यवस्था

यौन उत्पीड़न की शिकार नाबालिगों हेतु सहायता योजना

प्रिलिम्स के लिये:POCSO अधिनियम, प्रथम सूचना रिपोर्ट, निर्भया फंड, बाल देखभाल संस्थान, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, मिशन वात्सल्य, सतत् विकास लक्ष्य, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 मेन्स के लिये:यौन उत्पीड़न के पीड़ितों की सहायता के लिये योजनाएँ या पहल |

चर्चा में क्यों?

भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक नई योजना शुरू की है जिसका उद्देश्य यौन उत्पीड़न के कारण गर्भवती उन नाबालिग पीड़ितों को आवश्यक देखभाल और सहायता प्रदान करना है जिन्हें परिवार का समर्थन नहीं मिलता है।

- यह योजना 74.10 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश भर में इन पीड़ितों को आश्रय, भोजन, कानूनी सहायता और अन्य आवश्यक सहायता प्रदान करेगी।

योजना के प्रमुख प्रावधान:

- परिचय:

- इस योजना का उद्देश्य उन नाबालिग लड़कियों की सहायता करना है जिन्हें बलात्कार या सामूहिक बलात्कार के परिणामस्वरूप जबरन गर्भधारण के कारण उनके परिवारों द्वारा छोड़ दिया गया है।

- यह बलात्कार और गंभीर हिंसा के नाबालिग पीड़ितों द्वारा अनुभव किये जाने वाले शारीरिक एवं भावनात्मक आघात, विशेषकर उन मामलों में जहाँ वे गर्भवती हो जाती हैं, पर बल देता है।

- पात्रता मानदंड और प्रलेखन:

- 18 वर्ष से कम उम्र की पीड़िताएँ, जो यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 के प्रावधानों के अनुसार बलात्कार या हमले के कारण गर्भवती हो जाती हैं और या तो अनाथ हैं या उनके परिवारों द्वारा छोड़ दी गई हैं, उन्हें इस योजना में शामिल किया जाएगा।

- योजना का लाभ उठाने के लिये पीड़ितों के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) की प्रति का होना अनिवार्य नहीं है।

- प्रावधान:

- इसका उद्देश्य ऐसे पीड़ितों को निर्भया फंड के माध्यम से वित्तीय, चिकित्सा और बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करना है।

- इस फंड का उपयोग इन पीड़ितों के लिये मौजूदा बाल देखभाल संस्थानों (CCI) में स्टैंडअलोन शेल्टर (Standalone shelters) या समर्पित नामित वार्डों में आश्रय सुनिश्चित करने हेतु किया जाएगा।

- CCI के तहत वार्डों के मामले में नाबालिग बलात्कार पीड़ितों की विशिष्ट ज़रूरतों को पूरा करने हेतु अलग सुरक्षित स्थान प्रदान किये जाएंगे।

- योजना के तहत एकीकृत समर्थन का उद्देश्य शिक्षा, पुलिस सहायता, स्वास्थ्य देखभाल और कानूनी सहायता सहित विभिन्न सेवाओं तक तत्काल तथा गैर-आपातकालीन पहुँच प्रदान करना है।

- नाबालिग पीड़िता और उसके नवजात शिशु को न्याय के साथ पुनर्वास तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिये बीमा कवरेज भी प्रदान किया जाएगा।

- कार्यान्वयन:

- नाबालिग पीड़ितों के लिये इस सहायता को वास्तविक रूप देने के लिये यह योजना राज्य सरकारों और CCI के साथ साझेदारी में मिशन वात्सल्य के प्रशासनिक ढाँचे का उपयोग करेगी।

- इसके अलावा बलात्कार पीड़ित नाबालिगों को शीघ्र न्याय दिलाने के लिये भारत में 415 POCSO फास्ट-ट्रैक न्यायालय पहले से ही स्थापित हैं।

- आवश्यकता:

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के वर्ष 2021 के आँकड़ों के अनुसार, POCSO अधिनियम के अंतर्गत 51,863 मामले दर्ज किये गए।

- इन मामलों में से 64% मामले अधिनियम की धारा 3 और 5 के अंतर्गत दर्ज किये गए थे, जो क्रमशः प्रवेशन यौन उत्पीड़न (Penetrative Sexual Assault) और गंभीर प्रवेशन यौन उत्पीड़न से संबंधित थे।

- पीड़ितों में अधिकांश लड़कियाँ थीं और उनमें से कई गर्भवती हो गईं, जिससे उनके परिवारों द्वारा अस्वीकार किये जाने या त्याग दिये जाने पर उनकी शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ और बढ़ गईं।

- पीड़ितों में अधिकांश लड़कियाँ थीं और उनमें से कई गर्भवती हो गईं, जिससे उनके परिवारों द्वारा अस्वीकार किये जाने या त्याग दिये जाने पर उनकी शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ और बढ़ गईं।

नोट:

- निर्भया फंड:

- वर्ष 2013 में स्थापित निर्भया फंड महिलाओं की सुरक्षा के लिये एक गैर-व्यपगत योग्य कॉर्पस फंड प्रदान करता है।

- इसे वित्त मंत्रालय (MOF) के आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) द्वारा प्रशासित किया जाता है।

- इसके अतिरिक्त महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MoWCD) निर्भया फंड के अंर्तगत वित्तपोषित किये जाने वाले प्रस्तावों और योजनाओं का मूल्यांकन करने तथा सिफारिश प्रदान करने वाला नोडल मंत्रालय है।

- मिशन वात्सल्य:

- यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) के अनुरूप विकास और बाल संरक्षण प्राथमिकताओं के लिये एक रोडमैप के अंतर्गत प्रारंभ की गई केंद्र प्रायोजित योजना है।

- यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) के अनुरूप विकास और बाल संरक्षण प्राथमिकताओं के लिये एक रोडमैप के अंतर्गत प्रारंभ की गई केंद्र प्रायोजित योजना है।

- बाल देखभाल संस्थाएँ:

- इन्हें किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत बाल गृह, खुला आश्रय, अवलोकन गृह, विशेष गृह, सुरक्षित स्थान, विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी के साथ उन बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा प्रदान करने के लिये एक उपयुक्त सुविधा के रूप में परिभाषित किया गया है जिन बच्चों को ऐसी सुविधाओं की आवश्यकता है।

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो:

- NCRB की स्थापना वर्ष 1986 में की गई, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, इसकी स्थापना गृह मंत्रालय के अंर्तगत अपराध और अपराधियों की जानकारी एकत्रित करने के लिये की गई थी ताकि जाँचकर्ताओं को अपराध और अपराधियों के संबंध सूचना पाने में सहायता प्राप्त हो सके।

- इसकी स्थापना राष्ट्रीय पुलिस आयोग (वर्ष 1977-1981) तथा गृह मंत्रालय की टास्क फोर्स (वर्ष 1985) की सिफारिशों के आधार पर की गई थी।

- ब्यूरो को यौन अपराधियों का राष्ट्रीय डेटाबेस (NDSO) बनाए रखने के साथ ही इसे नियमित आधार पर राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के साथ साझा करने का काम सौंपा गया है।

यौन उत्पीड़न के पीड़ितों की सहायता के लिये कुछ अन्य योजनाएँ या पहल:

- केंद्रीय पीड़ित मुआवज़ा कोष (CVCF): यह CrPC की धारा 357A के अंर्तगत बलात्कार/सामूहिक बलात्कार सहित विभिन्न अपराधों के पीड़ितों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

- वन स्टॉप सेंटर (OSCs): यह किसी भी परिस्थिति में हिंसा से प्रभावित महिलाओं को चिकित्सा सहायता, पुलिस सहायता, कानूनी सहायता या परामर्श, मनोवैज्ञानिक-सामाजिक परामर्श के साथ अस्थायी आश्रय जैसी एकीकृत सेवाएँ प्रदान करता है।

- उषा मेहरा आयोग ने वन-स्टॉप सेंटर स्थापित करने की सिफारिश की थी।

- महिला पुलिस स्वयंसेवक (MPV): यह महिला स्वयंसेवकों के माध्यम से ज़मीनी स्तर पर सार्वजनिक-पुलिस इंटरफेस की सुविधा प्रदान करती है जो पुलिस और समुदायों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करती है, साथ ही संकट की स्थिति में महिलाओं को सहायता प्रदान करती है

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नमेन्स:प्रश्न. हमें देश में महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न के बढ़ते हुए दृष्टांत दिखाई रहे हैं। इस कुकृत्य के विरुद्ध विद्यमान विविध उपबंधों के होते हुए भी ऐसी घटनाओं की संख्या बढ़ रही है। इस संकट से निपटने के लिये कुछ नवाचारी उपाय सुझाइये। (2014) |

स्रोत: द हिंदू

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

भारत 6G एलायंस

प्रिलिम्स के लिये:6G प्रौद्योगिकी, 5G प्रौद्योगिकी, भारत 6G एलायंस मेन्स के लिये:भारत में 6G प्रौद्योगिकी का संभावित प्रभाव, भारत का दूरसंचार क्षेत्र, 6G |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संचार मंत्रालय के तहत दूरसंचार विभाग (DoT) ने वायरलेस संचार की अगली सीमा 6G प्रौद्योगिकी में नवाचार और नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिये भारत 6G एलायंस (B6GA) लॉन्च किया है।

- इसके अलावा दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास कोष (TTDF) के तहत 240.51 करोड़ रुपए के अनुदान के साथ परियोजनाओं के लिये दो समझौतों पर हस्ताक्षर किये गए।

भारत 6G एलायंस (B6GA):

- परिचय:

- B6GA एक सहयोगी मंच है जिसमें सार्वजनिक एवं निजी कंपनियाँ, शिक्षाविद्, अनुसंधान संस्थान और मानक विकास संगठन शामिल हैं।

- यह एलायंस अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और ज्ञान के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाने के लिये 6G प्रौद्योगिकी युक्त अन्य वैश्विक गठबंधनों के साथ साझेदारी तथा तालमेल स्थापित करेगा।

- उद्देश्य:

- इसका प्राथमिक उद्देश्य 6G प्रौद्योगिकी की व्यावसायिक और सामाजिक ज़रूरतों को समझना, आम सहमति को बढ़ावा देना तथा उच्च प्रभाव वाले अनुसंधान एवं विकास योजना को आगे बढ़ाना है।

- महत्त्व:

- इससे भारत को 6G प्रौद्योगिकी का विकास करने और उसे अपनाने में सहायता मिलेगी, जिसका अर्थव्यवस्था, समाज तथा पर्यावरण पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा।

- इससे भारत को सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और विनिर्माण क्षेत्र में अपनी शक्ति का लाभ उठाने में भी सहायता मिलेगी।

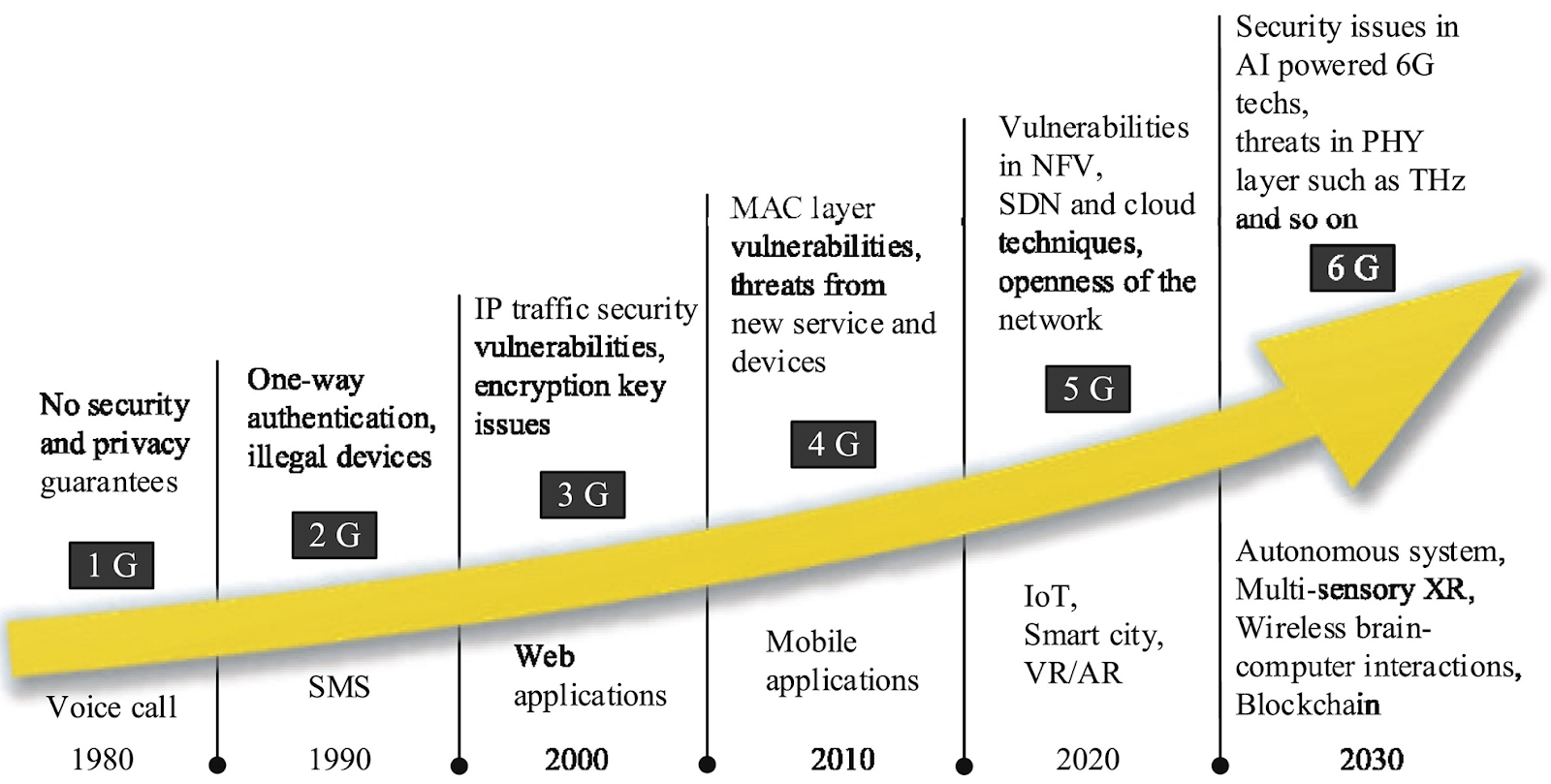

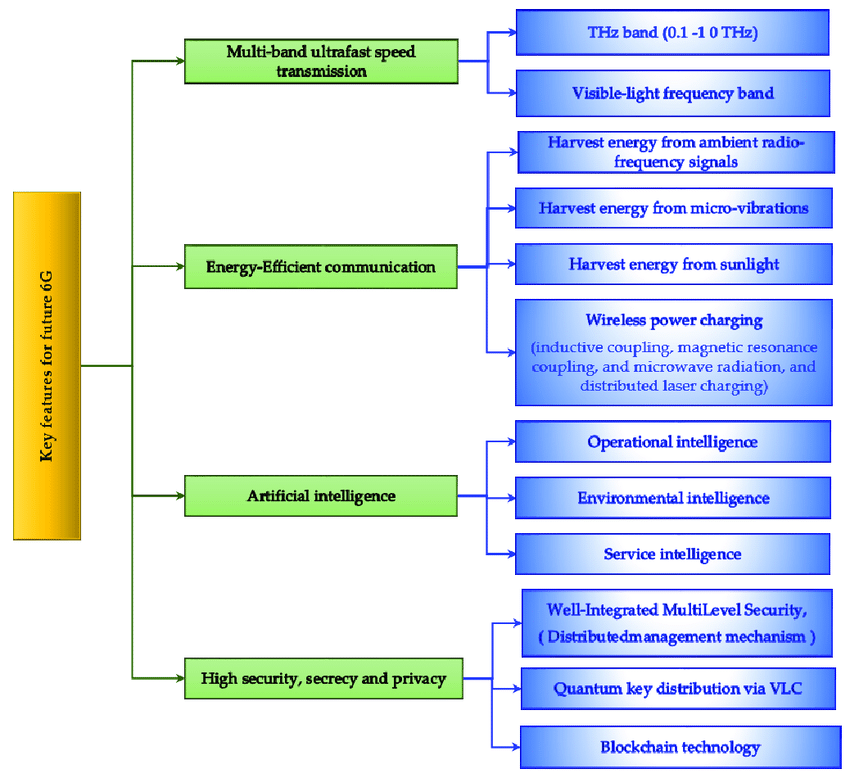

6G प्रौद्योगिकी:

- 6G प्रौद्योगिकी, 5G प्रौद्योगिकी की उत्तराधिकारी है, जिसे वर्तमान में भारत सहित विभिन्न देशों में शुरू किया जा रहा है।

- उम्मीद है कि 5G प्रौद्योगिकी की तुलना में 6G प्रौद्योगिकी 100 गुना तेज़ गति, अत्यंत कम विलंबता, उच्च विश्वसनीयता और व्यापक कनेक्टिविटी प्रदान करेगी।

- होलोग्राफिक संचार, मस्तिष्क-कंप्यूटर इंटरफेस, क्वांटम इंटरनेट और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे नए अनुप्रयोगों तथा सेवाओं को सक्षम बनाने के लिये 6G प्रौद्योगिकी की कल्पना की गई है।

- 6G में होलोग्राफिक संचार वास्तविक समय में 3D होलोग्राफिक छवियों के प्रसारण और प्रदर्शन को संदर्भित करता है, जो गहनता के साथ-साथ जीवंत संचार अनुभवों को सक्षम बनाता है।

- 6G में ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस भविष्य की एक तकनीक है जो उपयोगकर्ताओं को अपने विचारों से कंप्यूटर और उपकरणों को नियंत्रित करने में सक्षम बनाएगी।

- इसका उद्देश्य आवृत्ति के टेराहर्ट्ज़ बैंड का उपयोग करना है जो वर्तमान में अप्रयुक्त है

- ये तरंगें अत्यधिक छोटी और कमज़ोर होती हैं, लेकिन यह अधिक मात्रा में मुफ्त स्पेक्ट्रम के साथ शानदार डेटा दरों की अनुमति प्रदान करेगी।

हाल के वर्षों में भारत के दूरसंचार क्षेत्र का विकास:

- दिसंबर 2022 में 1,170.38 मिलियन ग्राहक आधार के साथ भारत, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार बाज़ार है।

- डेटा लागत में महत्त्वपूर्ण कटौती के साथ इसे वर्ष 2014 के 300 रुपए प्रति GB से घटाकर वर्ष 2023 में 10 रुपए प्रति GB कर दिया गया।

- विनियामक प्रक्रियाओं में व्यापक सुधार हुए जिसमें आगे के अधिकारिक अनुमति की अवधि को 230 दिन से घटाकर 9 दिन करना शामिल है।

- बेस ट्रांसीवर स्टेशन (BTS) साइट्स की संख्या चार गुना बढ़कर 25 लाख इंस्टाॅलेशन हो गई है।

- दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़कर अब 24 अरब डॉलर हो गया है।

- दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (TSP) को 24 घंटे के भीतर स्पेक्ट्रम का सुव्यवस्थित आवंटन।

- जापान और भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली के बीच गठबंधन।

- बाज़ार स्थिरीकरण और परिचालन लाभ अर्जित करने में बीएसएनएल की उपलब्धियाँ।

- संयुक्त राज्य अमेरिका सहित 12 देशों को भारत द्वारा सफल प्रौद्योगिकी निर्यात/हस्तांतरण।

दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास निधि (Telecom Technology Development Fund- TTDF):

- इसे DoT/यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) द्वारा वर्ष 2022 में शुरू किया गया था।

- इसके तहत प्रौद्योगिकियों, उत्पादों और सेवाओं के अनुसंधान व विकास के वित्तपोषण के लिये USOF के वार्षिक संग्रह का 5% हिस्सा TTDF योजना के लिये उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है।

- इस योजना की परिकल्पना अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के विकास और निर्माण द्वारा डिजिटल अंतर को कम करने तथा दूरसंचार पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण व विकास के लिये शिक्षाविदों, स्टार्टअप, अनुसंधान संस्थानों एवं उद्योग के बीच सामंजस्य स्थापित करना है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-सा/से भारत सरकार का/के "डिजिटल इंडिया" योजना का/के उद्देश्य है/हैं? (2018)

नीचे दिये गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (b) |

स्रोत: पी.आई.बी.

भारतीय विरासत और संस्कृति

आधुनिक युवाओं के लिये बुद्ध की प्रासंगिकता

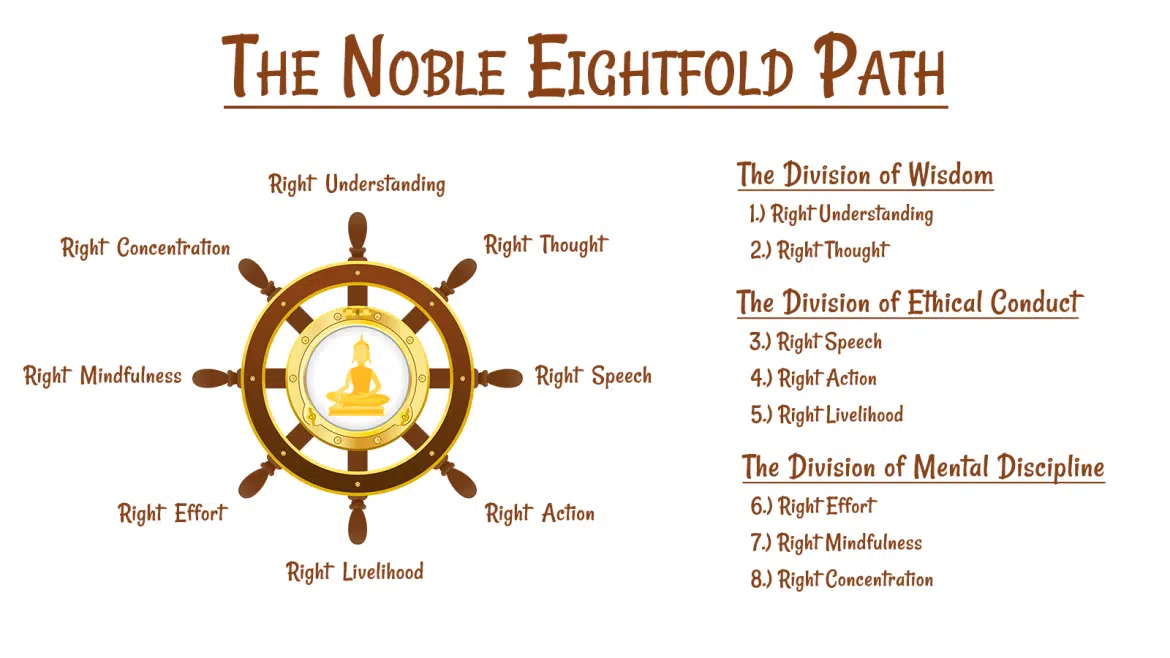

प्रिलिम्स के लिये:धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस, भगवान बुद्ध, महाबोधि मंदिर, चार आर्य सत्य, आर्य आष्टांगिक पथ, चार उत्कृष्ट अवस्थाएँ मेन्स के लिये:भगवान बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएँ, आधुनिक युवाओं के लिये बुद्ध की प्रासंगिकता |

चर्चा में क्यों?

भारत के राष्ट्रपति ने धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस (3 जुलाई) के अवसर पर युवाओं से भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से सीखने, खुद को समृद्ध बनाने और एक शांतिपूर्ण समाज, राष्ट्र तथा विश्व के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया।

- राष्ट्रपति ने यह स्मरण कराया कि आषाढ़ पूर्णिमा पर ही भगवान बुद्ध ने अपने पहले उपदेश के माध्यम से धम्म के मध्य मार्ग की शुरुआत की थी।

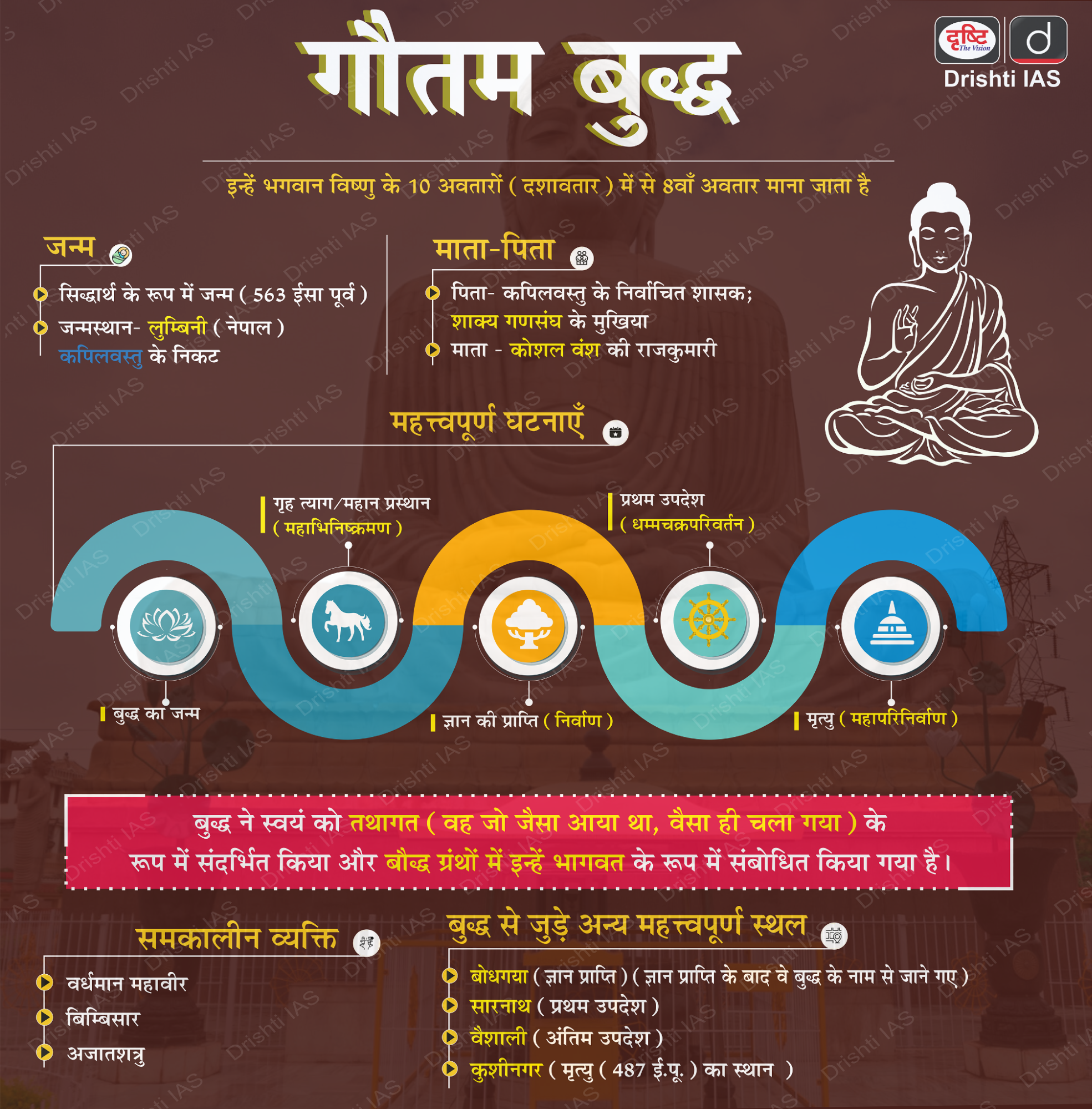

भगवान बुद्ध:

- परिचय:

- भगवान बुद्ध (सिद्धार्थ गौतम) का जन्म दक्षिणी नेपाल के तराई मैदानी क्षेत्र में स्थित लुम्बिनी में शाक्य वंश के शाही परिवार में हुआ था।

- 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर त्याग दिया और अपने शाही जीवन को अस्वीकार करते हुए तपस्या, आत्म-अनुशासन की जीवनशैली को अपना लिया।

- लगातार 49 दिनों की ध्यान-साधना के बाद गौतम को बिहार के बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे बोधि (ज्ञान) की प्राप्ति हुई।

- बुद्ध ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास सारनाथ में आषाढ़ पूर्णिमा के दिन अपना पहला उपदेश दिया था। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन (टर्निंग द व्हील्स ऑफ लॉ) के रूप में जाना जाता है।

- इस दिन को बौद्धों और हिंदुओं दोनों द्वारा अपने गुरुओं के सम्मान में गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है।

भगवान बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएँ:

- अस्तित्व के तीन चिह्न: ये सभी घटनाओं की विशेषताएँ हैं जिन्हें हर किसी को समझना और स्वीकार करना चाहिये। ये हैं- अनित्यता (अनिच्च), असंतोषजनकता (दुक्खा) और गैर-आत्म (अनत्ता)।

- चार आर्य सत्य: ये दुख, दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग के विषय में हैं। दुख का कारण अज्ञान, राग एवं द्वेष है।

- आर्य आष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके दुखों का निवारण संभव है:

- चार उदात्त अवस्थाएँ: ये सकारात्मक मानसिक गुण हैं जिन्हें व्यक्ति को विकसित करना चाहिये तथा सभी प्राणियों में प्रसारित करना चाहिये। ये हैं- प्रेम-कृपा (मेट्टा), करुणा (करुणा), सहानुभूतिपूर्ण आनंद (मुदिता) और समभाव (उपेक्खा)।

- इन अवस्थाओं को विकसित करके व्यक्ति सद्भाव, सहानुभूति, परोपकारिता तथा शांति को बढ़ावा दे सकता है।

- पाँच उपदेश: ये बुनियादी नैतिक सिद्धांत हैं जो बुद्ध ने अपने सामान्य अनुयायियों के लिये निर्धारित किये थे।

- ये हैं- हत्या, चोरी करना, यौन दुराचार, झूठ बोलना और नशा करने से बचना।

- ये स्वयं एवं दूसरों को नुकसान पहुँचाने से बचने, जीवन और संपत्ति का सम्मान करने, पवित्रता एवं ईमानदारी बनाए रखने तथा स्पष्टता और जागरूकता बनाए रखने में सहायता करते हैं।

युवा जीवन की चुनौतियाँ और बुद्ध के प्रेरक प्रसंग:

- मूल आधार के रूप में सचेतन (Mindfulness): बुद्ध की शिक्षाओं के केंद्रीय सिद्धांतों में से एक है सचेतन का अभ्यास।

- सचेतन व्यक्तियों को वर्तमान क्षण के विषय में गहरी जागरूकता पैदा करने, उनके विचारों, भावनाओं और कार्यों की बेहतर समझ को बढ़ावा देने के लिये प्रोत्साहित करता है।

- युवा लोग विकर्षणों से भरे विश्व में पूर्ण रूप से उपस्थित और सलग्न रहने की बुद्ध की अवधारण से प्रेरित हो सकते हैं।

- सचेतन का अभ्यास करके युवा तनाव को प्रबंधित करना सीख सकते हैं, ध्यान एवं एकाग्रता में सुधार कर सकते हैं और आत्म-जागरूकता की भावना का पोषण कर सकते हैं, जिससे मानसिक कल्याण तथा व्यक्तिगत विकास में सुधार हो सकता है।

- नश्वरता और अनासक्ति: बुद्ध की शिक्षाएँ सभी घटनाओं की नश्वरता (केवल एक सीमित अवधि तक बने रहने की स्थिति या तथ्य) और लगाव की निरर्थकता पर ज़ोर देती हैं।

- तात्कालिक संतुष्टि से प्रेरित भौतिकवादी समाज में युवा इस समझ के साथ सांत्वना और प्रेरणा पा सकते हैं कि सब कुछ क्षणिक है।

- आनंद एवं पीड़ा दोनों की नश्वरता को पहचानकर युवा व्यक्ति एक ऐसी मानसिकता विकसित कर सकते हैं जो अनुकूलनीय, लचीली और परिवर्तनशील हो।

- परिणामों, संपत्तियों और यहाँ तक कि रिश्तों के प्रति लगाव का त्याग काना युवाओं को अनावश्यक पीड़ा से मुक्त कर सकता है तथा उन्हें अधिक शांति के साथ जीवन को अपनाने की अनुमति दे सकता है।

- करुणा और सहानुभूति: समकालीन विश्व में जहाँ विभाजन और संघर्ष जारी है, युवा प्रेम-कृपा तथा करुणा पर आधारित बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं।

- युवा सहानुभूति का विकास करके तथा दूसरों के संघर्षों से गहरी समझ विकसित कर एकता एवं संपर्क की भावना को बढ़ावा दे सकते हैं।

- आत्म-खोज और आंतरिक परिवर्तन: युवा, जो सामन्यत: पहचान और उद्देश्य के प्रश्नों से जूझते रहते हैं, आत्म-अन्वेषण पर बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं।

- आत्म-निरीक्षण और आत्म-चिंतन में संलग्न होकर युवा अपने वास्तविक स्वभाव, जुनून के साथ आकांक्षाओं में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं।

- सामाजिक और पर्यावरणीय ज़िम्मेदारी में संलग्न होना: बुद्ध की शिक्षाएँ सभी प्राणियों के परस्पर संपर्क पर बल देती हैं, साथ ही एक ज़िम्मेदार कार्रवाई की वकालत करती हैं।

- युवा समानता, न्याय और टिकाऊ प्रथाओं की दिशा में कार्य करके सामाजिक एवं पर्यावरणीय ज़िम्मेदारी में सक्रिय रूप से शामिल हो सकते हैं।

- वे सामुदायिक पहलों में भाग ले सकते हैं, साथ ही हाशिए पर खड़े समूहों की वकालत कर सकते हैं और पर्यावरण संरक्षण में अग्रणी बन सकते हैं।

- इन शिक्षाओं को मूर्तरूप देकर वे एक अधिक न्यायसंगत, सामंजस्यपूर्ण और पर्यावरण के प्रति जागरूक समाज के निर्माण में योगदान देते हैं

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2020)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (B) प्रश्न. भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में "स्थानकवासी" संप्रदाय का संबंध किससे है?(2018) (a) बौद्ध मत उत्तर: (B) प्रश्न. भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2016)

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (B) मेन्स:प्रश्न. भारत में बौद्ध धर्म के इतिहास में पाल काल अति महत्त्वपूर्ण चरण है। विश्लेषण कीजिये।(2020) |

स्रोत: पी.आई .बी.

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

SCO शिखर सम्मेलन 2023

प्रिलिम्स के लिये:शंघाई सहयोग संगठन, BRI, POK, आतंकवाद, UNSC मेन्स के लिये:SCO शिखर सम्मेलन 2023 |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत ने शंघाई सहयोग संगठन (SCO) वर्चुअल शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की, नेताओं ने वैश्विक हित में "अधिक प्रतिनिधिक" और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के गठन का आह्वान किया है।

- 23वें शिखर सम्मेलन के दौरान ईरान ने आधिकारिक तौर पर इसके 9वें सदस्य देश के रूप में SCO की सदस्यता प्राप्त की।

- SCO की भारत की अध्यक्षता की थीम- 'सुरक्षित संघाई सहयोग संगठन की ओर (Towards a SECURE SCO)' है। यहाँ SECURE शब्द वर्ष 2018 में आयोजित SCO के किंगदाओ शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा दिये गए संक्षिप्त नाम से लिया गया है।

- इसका अर्थ है: S: सुरक्षा, E: आर्थिक विकास, C: कनेक्टिविटी, U: एकता, R: संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिये सम्मान, E: पर्यावरण संरक्षण।

नोट: भारत, जिसने वर्ष 2017 में अस्ताना शिखर सम्मलेन के दौरान इसकी पूर्ण सदस्यता प्राप्त कर ली थी, इस समूह की क्रमिक अध्यक्षता के नियम के अनुसार, वर्ष 2023 में पहली बार SCO की अध्यक्षता की है। SCO समूह में अब चीन, भारत, ईरान, कज़ाखस्तान, किर्गिज़स्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान शामिल हैं।

23वें SCO शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषताएँ:

- नई दिल्ली घोषणा:

- नई दिल्ली घोषणा पर सदस्य राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किये, जिसमें कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को "आतंकवादी, अलगाववादी एवं चरमपंथी समूहों की गतिविधियों का मुकाबला करने तथा धार्मिक असहिष्णुता, आक्रामक राष्ट्रवाद, जातीय एवं नस्लीय भेदभाव, विदेशी द्वेष, फासीवाद और अंधराष्ट्रवाद के विचार के प्रसार को रोकने पर विशेष ध्यान देने" हेतु एक साथ आना चाहिये।

- संयुक्त वक्तव्य:

- नेताओं ने दो विषयगत संयुक्त वक्तव्यों को अपनाया- पहला अलगाववाद, उग्रवाद और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले कट्टरपंथ का मुकाबला करने हेतु सहयोग तथा दूसरा डिजिटल परिवर्तन के क्षेत्र में सहयोग।

- सहयोग के नए स्तंभ:

- भारत ने SCO में सहयोग के लिये पाँच नए स्तंभ और फोकस क्षेत्र बनाए हैं, जिनमें शामिल हैं:

- स्टार्टअप और इनोवेशन

- पारंपरिक औषधि

- युवा सशक्तीकरण

- डिजिटल समावेशन

- साझा बौद्ध विरासत

- भारत ने SCO में सहयोग के लिये पाँच नए स्तंभ और फोकस क्षेत्र बनाए हैं, जिनमें शामिल हैं:

- BRI पर भारत की आपत्तियाँ:

- भारत ने SCO सदस्यों के आर्थिक-रणनीति वक्तव्य में "इच्छुक सदस्य देशों" का उल्लेख करते हुए BRI (बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव) का भाग बनना अस्वीकार कर दिया।

- BRI को लेकर भारत का विरोध पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर (POK) में परियोजनाओं को शामिल करने से उत्पन्न हुआ है, जिसे भारत अपनी संप्रभुता का उल्लंघन मानता है।

- भारतीय प्रधानमंत्री का संबोधन:

- भारतीय प्रधानमंत्री ने SCO के सदस्य देशों के बीच आपसी व्यापार और विश्वास बढ़ाने के लिये कनेक्टिविटी के महत्त्व पर प्रकाश डाला।

- हालाँकि उन्होंने SCO चार्टर के मौलिक सिद्धांतों को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया लेकिन साथ ही विशेष रूप से सदस्य देशों की संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान की सुरक्षा पर भी ज़ोर दिया।

- अन्य परिप्रेक्ष्य:

- भारतीय प्रधानमंत्री ने उन देशों की आलोचना की जो सीमा पार आतंकवाद को अपनी नीतियों के साधन के रूप में नियोजित करते हैं और आतंकवादियों को आश्रय प्रदान करते हैं, उन्होंने SCO से ऐसे देशों की निंदा करने में संकोच न करने का आग्रह किया और इन महत्त्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने में निरंतरता के महत्त्व पर बल दिया।

- चीनी राष्ट्रपति ने BRI की दसवीं वर्षगाँठ मनाते हुए अपनी नई वैश्विक सुरक्षा योजना (GSI) का उल्लेख किया, जिसमें क्षेत्र में एक ठोस सुरक्षा कवच स्थापित करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संघर्षों के राजनीतिक समाधान का आह्वान किया गया।

- उन्होंने SCO सदस्यों से स्वतंत्र रूप से विदेशी नीतियाँ बनाने और नए शीत युद्ध या शिविर-आधारित टकराव को भड़काने के बाहरी प्रयासों के प्रति सतर्क रहने का आग्रह किया।

- वैगनर समूह के विफल विद्रोह के बाद अपनी पहली बहुपक्षीय सभा में भाग लेते हुए रूसी राष्ट्रपति ने परोक्ष रूप से देश में हथियारों की आपूर्ति करने वाली बाहरी शक्तियों को यूक्रेन की रूस विरोधी भावना के लिये ज़िम्मेदार ठहराया।

- उन्होंने सशस्त्र विद्रोह के प्रयासों के खिलाफ रूसी राजनीतिक समूहों और समाज की एकता का पक्ष लेते हुए बाह्य दबावों, प्रतिबंधों तथा उकसावे के विरुद्ध रूस के लचीलेपन पर ज़ोर दिया।

शंघाई सहयोग संगठन (SCO):

- परिचय :

- SCO एक स्थायी अंतर-सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।

- यह एक राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है जिसका लक्ष्य क्षेत्र में शांति, सुरक्षा एवं स्थिरता बनाए रखना है।

- इसे वर्ष 2001 में बनाया गया था।

- SCO चार्टर पर वर्ष 2002 में हस्ताक्षर किये गए और वर्ष 2003 में इसे लागू किया गया।

- उद्देश्य:

- सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास और सद्भाव को मज़बूत करना।

- राजनीति, व्यापार और अर्थव्यवस्था, अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकी एवं संस्कृति के क्षेत्र में प्रभावी सहयोग को बढ़ावा देना।

- शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण आदि क्षेत्रों में संबधों को बढ़ाना।

- संबद्ध क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना।

- एक लोकतांत्रिक, निष्पक्ष और तर्कसंगत नई अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना।

- संरचना:

- राज्य परिषद का प्रमुख: यह सर्वोच्च SCO निकाय है जो अपने आंतरिक कामकाज़ और अन्य राज्यों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंधों पर निर्णय लेता है एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार करता है।

- सरकारी परिषद का प्रमुख: यह बजट को मंज़ूरी देता है और SCO के भीतर आर्थिक संबंधों से संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श करता है।

- विदेश मंत्रियों की परिषद: यह दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों से संबंधित मुद्दों पर विचार करती है।

- क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना (RATS): आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से निपटने के लिये स्थापित।

- SCO सचिवालय:

- इसका सचिवालय बीजिंग में है, यही से सूचनात्मक, विश्लेषणात्मक और संगठनात्मक सहायता प्रदान की जाती है।

- आधिकारिक भाषा:

- SCO सचिवालय की आधिकारिक कामकाज़ी भाषा रूसी और चीनी है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित पर विचार कीजिये: (2022)

भारत उपर्युक्त में से किसका/किनका सदस्य है? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (d) व्याख्या:

मेन्स:प्रश्न. एस.सी.ओ. के लक्ष्यों और उद्देश्यों का विश्लेषणात्मक परीक्षण कीजिये। भारत के लिये इसका क्या महत्त्व है? (2021) |

स्रोत: द हिंदू