जैव विविधता और पर्यावरण

विश्व वन्यजीव दिवस

प्रिलिम्स के लिये:विश्व वन्यजीव दिवस, लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन, सतत् विकास लक्ष्य, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972; पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986; जैव विविधता अधिनियम, 2002 मेन्स के लिये:वन्यजीव संरक्षण का महत्त्व, वन्यजीव संरक्षण हेतु भारत का घरेलू कानूनी ढाँचा |

चर्चा में क्यों?

वर्ष 2013 से प्रतिवर्ष 3 मार्च को ‘विश्व वन्यजीव दिवस’ का आयोजन किया जाता है।

- गौरतलब है कि इसी तिथि पर वर्ष 1973 में वन्यजीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES) को अंगीकृत किया गया था।

- संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव द्वारा संयुक्त राष्ट्र के कैलेंडर में वन्यजीवों हेतु इस विशेष दिन का वैश्विक पालन सुनिश्चित करने हेतु CITES सचिवालय द्वारा निर्देशित किया जाता है।

वर्ष 2022 का थीम:

- थीम: पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली हेतु प्रमुख प्रजातियों की पुनर्बहाली।

- इस विषय को वन्यजीवों और वनस्पतियों की सबसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों में से कुछ के संरक्षण की स्थिति पर ध्यान आकर्षित करने के तरीके के रूप में चुना गया है।

इस दिवस का महत्त्व:

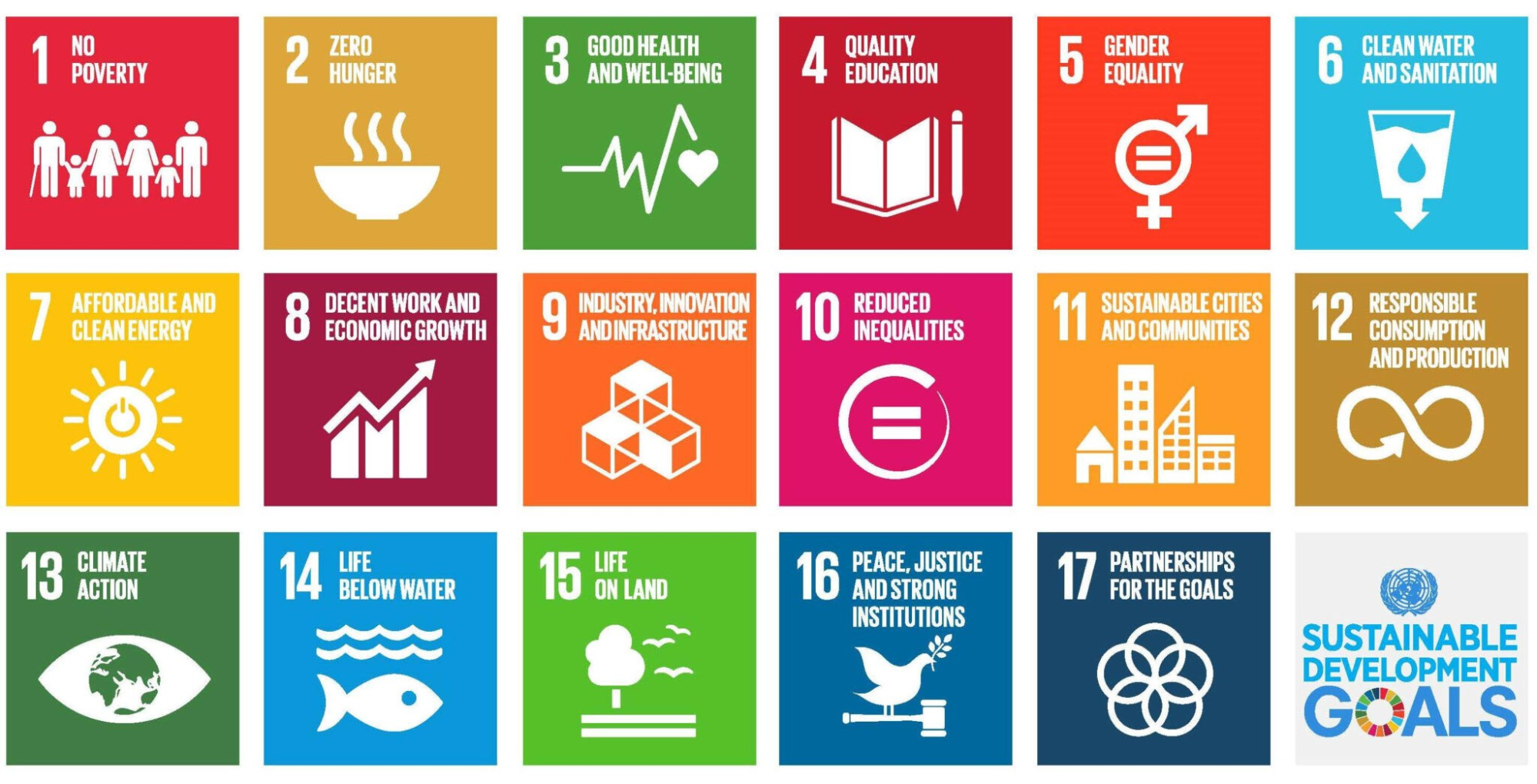

- यह संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्यों- 1, 12, 14 और 15 के साथ संरेखित है तथा गरीबी को कम करने, संसाधनों का सतत् उपयोग सुनिश्चित करने एवं जैव विविधता के नुकसान को रोकने के लिये भूमि पर एवं जल के नीचे जीवन के संरक्षण को लेकर उनकी व्यापक प्रतिबद्धताओं के साथ भी संरेखित है।

- हमारा ग्रह वर्तमान में तमाम चुनौतियों का सामना कर रहा है, जो कि जैव विविधता का नुकसान पहुँचाती हैं और इसके कारण आने वाले दशकों में एक लाख प्रजातियाँ लुप्त हो सकती हैं।

जीवों और वनस्पतियों की प्रजातियों की मौजूदा स्थिति:

- वन्यजीवों एवं वनस्पतियों की लगभग 8000 से अधिक प्रजातियाँ लुप्तप्राय हैं और 30,000 से अधिक प्रजातियाँ विलुप्त होने के कगार पर हैं।

- यह भी अनुमान लगाया गया है कि लगभग एक लाख प्रजातियाँ विलुप्त हो चुकी हैं।

- भारत में सभी दर्ज प्रजातियों का 7-8% हिस्सा है, जिसमें पौधों की 45,000 से अधिक प्रजातियाँ और जानवरों की 91,000 प्रजातियाँ शामिल हैं।

- भारत दुनिया के सबसे जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है, जहाँ तीन जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं- पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और इंडो-बर्मा हॉटस्पॉट।

- देश में 7 प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल, 11 बायोस्फीयर रिज़र्व और 49 रामसर स्थल हैं।

- भारत में कई वन्यजीव संरक्षण पार्क और अभयारण्य हैं, जिनमें उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजस्थान में रणथंभौर नेशनल पार्क, गुजरात में गिर नेशनल पार्क, कर्नाटक में बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, केरल में पेरियार नेशनल पार्क, लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क, हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क आदि शामिल हैं।

- प्रजातियों के विलुप्त होने में मानव गतिविधियों के साथ-साथ मुख्य कारकों में शामिल हैं- शहरीकरण के कारण निवास स्थान का नुकसान, अतिशोषण, प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास से स्थानांतरित करना, वैश्विक प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन आदि।

- अवैध वन्यजीव व्यापार के कारण पौधों और जंगली जानवरों की आबादी को भी नुकसान पहुँच रहा है तथा लुप्तप्राय प्रजातियों को विलुप्त होने की ओर धकेल रहा है। इसके कई सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणाम भी हो सकते है जैसे कि ज़ूनोटिक रोगजनकों का प्रसार।

वन्यजीव संरक्षण के लिये भारत का घरेलू कानूनी ढाँचा:

- वन्यजीवों के लिये संवैधानिक प्रावधान:

- 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 के माध्यम से वन और वन्य पशुओं तथा पक्षियों के संरक्षण को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया।

- संविधान के अनुच्छेद 51 A (G) में कहा गया है कि वनों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा तथा सुधार करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा।

- राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद 48 ए में कहा गया है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों एवं वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।

- कानूनी ढाँचा:

- वैश्विक वन्यजीव संरक्षण प्रयासों में भारत का सहयोग:

- वन्यजीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय (CITES)

- वन्यजीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय (CMS)

- जैविक विविधता पर अभिसमय (CBD)

- विश्व विरासत अभिसमय

- रामसर अभिसमय

- वन्यजीव व्यापार निगरानी नेटवर्क (TRAFFIC)

- वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम (UNFF)

- अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग (IWC)

- अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN)

- ग्लोबल टाइगर फोरम (GTF)

विगत वर्षों के प्रश्न

जैव-विविधता के साथ-साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिये सबसे महत्त्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? (2014)

A. जीवमंडल निचय (रिज़र्व)

B. वानस्पतिक उद्यान

C. राष्ट्रीय उपवन

D. वन्यजीव अभयारण्य

उत्तर: (A)

स्रोत: डाउन टू अर्थ

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

ईरान परमाणु समझौता

प्रिलिम्स के लिये:संयुक्त व्यापक कार्य योजना, ईरान और आसपास के देश। मेन्स के लिये:भारत के हितों को प्रभावित करने वाले भारत से जुड़े समूह और समझौते, JCPOA और इसका महत्त्व। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ईरान (तेहरान) के वर्ष 2015 के परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करने हेतु एक समझौते की तलाश में ईरान तथा विश्व शक्तियों के राजनयिकों ने वियना (ऑस्ट्रिया) में फिर से मुलाकात की।

- राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा हस्ताक्षरित ईरान परमाणु समझौता, 2015 को वर्ष 2018 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने समाप्त कर दिया था।

- अमेरिका ने कहा कि अगर ईरान मूल समझौता शर्तों का अनुपालन करता है तथा बैलिस्टिक मिसाइल भंडार और छद्म युद्ध से संबंधित अन्य मुद्दों को संबोधित करता है तो वह इस समझौते में फिर से शामिल हो सकता है।

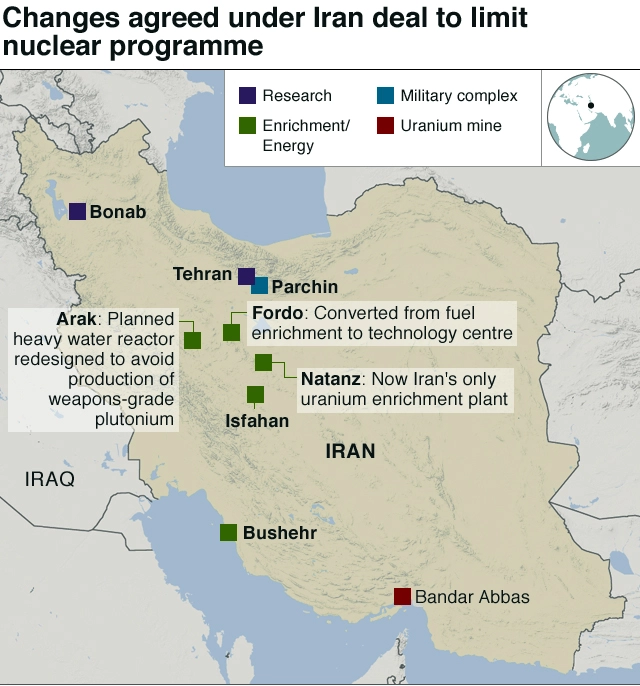

वर्ष 2015 का ईरान परमाणु समझौता:

- इस सौदे को औपचारिक रूप से संयुक्त व्यापक कार्य योजना (JCPOA) के रूप में जाना जाता है।

- CPOA ईरान और P5+1 देशों (चीन, फ्राँस, जर्मनी, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ या EU) के बीच वर्ष 2013 एवं वर्ष 2015 के बीच चली लंबी बातचीत का परिणाम था।

- ईरान एक प्रोटोकॉल को लागू करने पर भी सहमत हुआ जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के निरीक्षकों को अपने परमाणु स्थलों तक पहुँचने की अनुमति देगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ईरान गुप्त रूप से परमाणु हथियार विकसित नहीं कर रहा है।

- हालाँकि पश्चिम, ईरान के परमाणु प्रसार से संबंधित प्रतिबंधों को हटाने के लिये सहमत हो गया है, जबकि मानवाधिकारों के कथित हनन और ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को संबोधित करने वाले अन्य प्रतिबंध यथावत रहेंगे।

- अमेरिका ने तेल निर्यात पर प्रतिबंध हटाने के लिये प्रतिबद्धता व्यक्त की है, लेकिन वित्तीय लेन-देन को प्रतिबंधित करना जारी रखा है जिससे ईरान का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बाधित हुआ है।

- फिलहाल ईरान की अर्थव्यवस्था में मंदी, मुद्रा मूल्यह्रास और मुद्रास्फीति के बाद समझौता प्रभावी होने से काफी स्थिरता आ गई है तथा इसके निर्यात में वृद्धि हो रही है।

- मध्य पूर्व में अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगी इज़रायल ने इस सौदे को दृढ़ता से खारिज कर दिया है और ईरान के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी सऊदी अरब जैसे अन्य देशों ने शिकायत की है कि वे वार्ता में शामिल नहीं थे, हालाँकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम ने इस क्षेत्र के हर देश के लिये सुरक्षा ज़ोखिम पैदा कर दिया है।

- ट्रम्प द्वारा इस सौदे को छोड़ने, बैंकिंग तथा तेल प्रतिबंधों को बहाल करने के बाद ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को बढ़ा दिया, जो वर्ष 2015 से पहले की उसकी परमाणु क्षमता का लगभग 97% है।

अमेरिका के समझौते से हटने के बाद:

- अप्रैल 2020 में अमेरिका ने प्रतिबंधों को वापस लेने के अपने इरादे की घोषणा की। हालाँकि अन्य साझेदारों ने इस कदम पर आपत्ति जताते हुए कहा कि अमेरिका अब इस सौदे का हिस्सा नहीं है, इसलिये वह एकतरफा प्रतिबंधों को फिर से लागू नहीं कर सकता है।

- प्रारंभ में वापसी के बाद कई देशों ने ट्रम्प प्रशासन द्वारा दी गई छूट के तहत ईरान से तेल का आयात करना जारी रखा। एक साल बाद अमेरिका ने बहुत अधिक अंतर्राष्ट्रीय आलोचनाओं के साथ इस छूट को समाप्त कर ईरान के तेल निर्यात पर काफी हद तक अंकुश लगा दिया।

- अन्य पक्षों ने सौदे को बनाए रखने के प्रयास में अमेरिकी बैंकिंग प्रणाली के बाहर ईरान के साथ लेन-देन की सुविधा हेतु ‘INSTEX’ के रूप में जानी जाने वाली एक वस्तु विनिमय प्रणाली शुरू की। हालाँकि ‘INSTEX’ ने केवल भोजन एवं दवा को कवर किया, जो कि पहले से ही अमेरिकी प्रतिबंधों से मुक्त थे।

- जनवरी 2020 में अमेरिका द्वारा शीर्ष ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद ईरान ने घोषणा की कि वह अब अपने यूरेनियम संवर्द्धन को सीमित नहीं करेगा।

JCPOA की बहाली संबंधी चुनौतियाँ:

- सऊदी अरब और ईरान के बीच क्षेत्रीय शीत युद्ध इस बहाली में एक बड़ी बाधा है।

- अमेरिका और सऊदी अरब ने अमेरिका की मध्य पूर्व नीति के अनुसार ईरान का मुकाबला करने के लिये अपने द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूत किया है।

- इन देशों के बीच पारंपरिक ‘शिया’ बनाम ‘सुन्नी’ संघर्ष ने इस क्षेत्र में शांति हेतु वार्ता को मुश्किल बना दिया है।

- ईरान वर्तमान में अपनी कई प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन कर रहा है, जिसमें समृद्ध यूरेनियम के भंडार की सीमा का भी उल्लंघन शामिल है और यह जितना अधिक होगा सौदा उतना ही चुनौतीपूर्ण हो जाएगा।

- ट्रंप प्रशासन के सौदे से पीछे हटने और पुनः प्रतिबंध लगाने के कारण ईरान अपने आर्थिक नुकसान के लिये अमेरिकी प्रतिबंधों को उत्तरदायी ठहरा रहा है।

भारत के लिये JCPOA का महत्त्व:

- क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा:

- ईरान पर लगे प्रतिबंधों के हटने से चाबहार, बंदर अब्बास बंदरगाह और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी से संबंधित अन्य योजनाओं में भारत के हितों का संरक्षण किया जा सकेगा।

- यह पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह में चीनी उपस्थिति को बेअसर करने में भारत की मदद करेगा।

- चाबहार के अलावा ईरान से होकर गुज़रने वाले ‘अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण पारगमन गलियारे’ (INSTC) से भारत के हितों को भी बढ़ावा मिल सकता है। गौरतलब है कि INSTC के माध्यम से पाँच मध्य एशियाई देशों के साथ कनेक्टिविटी में सुधार होगा।

- ऊर्जा सुरक्षा:

- अमेरिका की आपत्तियों और CAATSA (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act) के दबाव के कारण भारत को ईरान से तेल के आयात को शून्य करना है।

- अमेरिका और ईरान के बीच संबंधों की बहाली से भारत को ईरान से सस्ते तेल की खरीद करने तथा अपनी ऊर्जा सुरक्षा को समर्थन प्रदान करने में सहायता मिलेगी।

आगे की राह

- अमेरिका को न केवल ईरान के परमाणु कार्यक्रम बल्कि क्षेत्र में उसके बढ़ते शत्रुतापूर्ण व्यवहार पर भी ध्यान देना होगा। उसे नए बहुध्रुवीय विश्व की वास्तविकता को भी ध्यान में रखना होगा, जिसमें अब उसके एकतरफा नेतृत्व की गारंटी नहीं है।

- ईरान को मध्य पूर्व में तेज़ी से बदलती गतिशीलता पर विचार करना होगा, यह देखते हुए कि हाल के वर्षों में इज़रायल ने कई मध्य पूर्वी अरब देशों के साथ अपने संबंधों को पुनर्गठित किया है।

स्रोत: द हिंदू

जैव विविधता और पर्यावरण

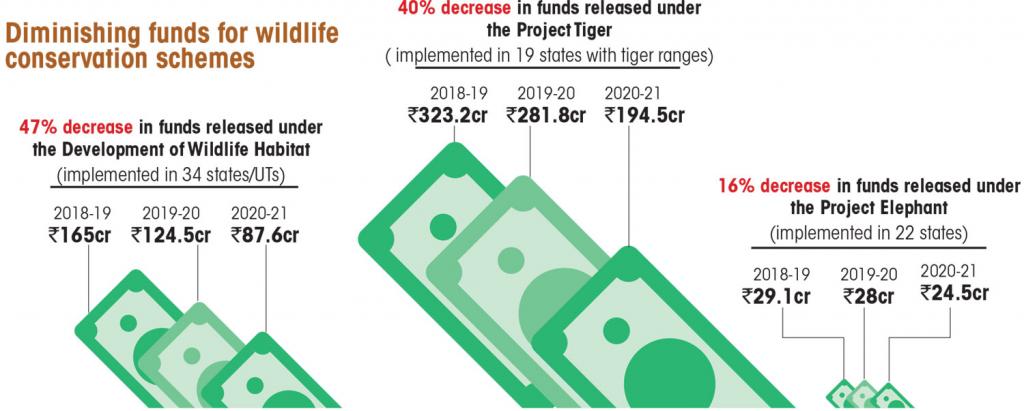

स्टेट ऑफ इंडियाज़ एन्वायरनमेंट रिपोर्ट: सीएसई

प्रिलिम्स के लिये:स्टेट ऑफ इंडियाज़ एन्वायरनमेंट रिपोर्ट, सतत् विकास लक्ष्य, संयुक्त राष्ट्र, हाथ से मैला ढ़ोने की प्रथा, भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य, एसडीजी रैंकिंग। मेन्स के लिये:पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट, भारत के एसडीजी लक्ष्य और इसकी उपलब्धियाँ। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ‘सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वायरनमेंट’ (CSE) ने ‘स्टेट ऑफ इंडियाज़ एन्वायरनमेंट रिपोर्ट-2022’ जारी की है।

- यह रिपोर्ट ‘सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वायरनमेंट’ और ‘डाउन टू अर्थ’ (पत्रिका) का वार्षिक प्रकाशन है।

- यह रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन, प्रवासन, स्वास्थ्य एवं खाद्य प्रणालियों पर केंद्रित है। इसमें जैव विविधता, वन और वन्यजीव, ऊर्जा, उद्योग, आवास, प्रदूषण, अपशिष्ट, कृषि एवं ग्रामीण विकास भी शामिल हैं।

- ‘सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वायरनमेंट’ (CSE) नई दिल्ली में स्थित एक जनहित अनुसंधान एवं वकालत संगठन है।

राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारत की स्थिति क्या है?

- अर्थव्यवस्था: भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्ष्य वर्ष 2022-23 तक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) को लगभग 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना है लेकिन वर्ष 2020 तक अर्थव्यवस्था केवल 2.48 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक ही बढ़ पाई है।

- कोविड-19 महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था काफी हद तक सिकुड़ गई है, जिससे इस लक्ष्य को पूरा करना और भी मुश्किल हो गया है।

- रोज़गार: वर्ष 2022-23 तक महिला श्रम बल भागीदारी दर को कम-से-कम 30% तक बढ़ाने का लक्ष्य है।

- जनवरी-मार्च 2020 में यह 17.3% के स्तर पर थी।

- आवास: प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)-ग्रामीण के तहत 29.5 मिलियन आवास इकाइयों और PMAY-शहरी के तहत 12 मिलियन इकाइयों का निर्माण करने का लक्ष्य है।

- 'सभी के लिये आवास' के लक्ष्य में से केवल 46.8% और 38% ही हासिल किया जा सका है।\

- पेयजल: वर्ष 2022-23 तक सभी को पाइप से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

- इस लक्ष्य का 45 फीसदी ही हासिल किया जा सका है।

- कृषि: वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य है। यद्यपि एक कृषक परिवार की औसत मासिक आय 6,426 रुपए से बढ़कर 10,218 रुपए हो गई है, यह वृद्धि व्यापक तौर पर पशुपालन में संलग्न किसानों की आय में वृद्धि के कारण है।

- एक कृषि परिवार की औसत मासिक आय में फसल उत्पादन से होने वाली आय का हिस्सा वास्तव में गिरकर वर्ष 2018-19 में 37.2% हो गया है, जो कि वर्ष 2012-13 में 48% था।

- भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण: एक और लक्ष्य वर्ष 2022 तक सभी भूमि अभिलेखों को डिजिटाइज़ करना है। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और ओडिशा जैसे राज्यों ने इस संबंध में अच्छी प्रगति की है, वहीं जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और सिक्किम जैसे राज्यों में क्रमशः 5%, 2% और 8.8% की कमी आई है।

- समग्र तौर पर इस लक्ष्य को पूरा किये जाने की संभावना नहीं दिखती है, खासकर 14 राज्यों में वर्ष 2019-20 के बाद से भूमि रिकॉर्ड की गुणवत्ता में गिरावट देखी गई है।

- वायु प्रदूषण: भारतीय शहरों में पार्टिकुलेट मैटर-2.5 (PM 2.5) के स्तर को 50 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर (μg/m3) से कम करने का लक्ष्य है। वर्ष 2020 में जब महामारी के कारण वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित थी, पीएम 2.5 की मात्रा निगरानी किये गए 121 शहरों में से 23 शहरों में 50 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक हो गई थी।

- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन: इसके तहत 100% स्रोत पृथक्करण का लक्ष्य प्राप्त करना है।

- समग्र प्रगति 78% है, जबकि केरल राज्य और पुद्दुचेरी केंद्रशासित प्रदेश ने लक्ष्य हासिल कर लिया है, जबकि पश्चिम बंगाल और दिल्ली जैसे अन्य राज्य बहुत पीछे हैं।

- यह मैला ढोने की प्रथा के उन्मूलन के लिये लक्षित है, लेकिन भारत में अभी भी 66,692 हाथ से मैला ढोने वाले हैं।

- वन आच्छादन: राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में परिकल्पित, इसे कुल भौगोलिक क्षेत्र का 33.3% तक बढ़ाने का लक्ष्य है।

- 2019 तक भारत का वन आच्छादित क्षेत्र 21.6 % था।

- ऊर्जा: वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य है।

- इस लक्ष्य का केवल 56 प्रतिशत ही अब तक हासिल किया जा सका है।

सतत् विकास लक्ष्यों पर भारत का प्रदर्शन:

- भारत वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र के 192 सदस्य देशों द्वारा वर्ष 2030 के एजेंडे के एक भाग के रूप में अपनाए गए 17 सतत् विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में 120वें स्थान पर है।

- वर्ष 2021 में भारत 192 देशों में 117वें स्थान पर था।

- भारत का समग्र एसडीजी स्कोर 100 में से 66 था।

- भारत का रैंक मुख्य रूप से 11 एसडीजी में प्रमुख चुनौतियों के कारण गिरा जिसमें ज़ीरो हंगर, अच्छा स्वास्थ्य, लैंगिक समानता और स्थायी शहर तथा समुदाय शामिल हैं।

- भारत ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और भूमि और जीवन के मामले में भी खराब प्रदर्शन किया है।

- वर्ष 2021 में भारत ने भूख को समाप्त करने, खाद्य सुरक्षा, लैंगिक समानता, लचीले बुनियादी ढाँचे के निर्माण, सतत् एवं समावेशी औद्योगीकरण तथा नवाचार को बढ़ावा देने के लिये बहुत सी चुनौतियों का सामना किया है।

भारतीय राज्यों का प्रदर्शन:

- एसडीजी लक्ष्य 2030 में झारखंड और बिहार सबसे पिछले स्थान पर हैं।

- केरल पहले स्थान पर है, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर हैं।

- तीसरे स्थान पर गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड हैं।

- केंद्रशासित प्रदेशों में चंडीगढ़ पहले स्थान पर दिल्ली, लक्षद्वीप और पुद्दुचेरी दूसरे स्थान पर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तीसरे स्थान पर हैं।

|

PYQ: Q. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2016) 1. सतत् विकास लक्ष्यों को पहली बार 1972 में 'क्लब ऑफ रोम' नामक एक वैश्विक थिंक टैंक द्वारा प्रस्तावित किया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? a. केवल 1 उत्तर: b |

स्रोत: डाउन टू अर्थ

आंतरिक सुरक्षा

रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया

प्रिलिम्स के लिये:रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया, घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन देने हेतु की गई पहलें मेन्स के लिये:रक्षा प्रौद्योगिकी के स्वदेशीकरण में रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया का महत्त्व। |

चर्चा में क्यों?

रक्षा मंत्रालय ने उन परियोजनाओं को मंज़ूरी दी है जिनमें रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (Defence Acquisition Procedure- DAP) के तहत हल्के टैंक, एयरबोर्न स्टैंड-ऑफ जैमर, संचार उपकरण और सिमुलेटर को कवर करने वाले सैन्य हार्डवेयर का डिज़ाइन और विकास शामिल होगा।

- रक्षा मंत्रालय ने ऐसी नौ परियोजनाओं को मंज़ूरी दी है: चार 'मेक-I' के तहत और पाँच रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 की 'मेक -II' श्रेणियों के तहत।

- केंद्रीय बजट 2022 में भारत ने 84,598 करोड़ रुपए (सेना के पूंजी अधिग्रहण बजट का 68%) रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिये स्थानीय रूप से उत्पादित हथियारों और प्रणालियों की खरीद के लिये निर्धारित किया है। इसके अलावा रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट का 25% हिस्सा निजी उद्योग, स्टार्टअप और शिक्षण संस्थानों के लिये निर्धारित किया गया है ताकि सैन्य प्लेटफॉर्मों की रूपरेखा तैयार कर इसके विकास को आगे बढ़ाने के लिये उन्हें प्रोत्साहित किया जा सके।

- ‘मेक’ श्रेणी क्या है?

पूंजी अधिग्रहण की 'मेक' श्रेणी मेक इन इंडिया पहल की आधारशिला है जिसका उद्देश्य सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की भागीदारी के माध्यम से स्वदेशी क्षमताओं का निर्माण करना है। - 'मेक-I' सरकार द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं को संदर्भित करती है, जबकि 'मेक-II' के तहत उद्योग-वित्तपोषित कार्यक्रमों को कवर किया जाता है।

- मेक-I में भारतीय सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ हल्के/लाइट टैंक और संचार उपकरण जैसे बिग-टिकट प्लेटर्मों का विकास शामिल है।

- मेक-II श्रेणी में सैन्य हार्डवेयर के प्रोटोटाइप का विकास या आयात प्रतिस्थापन हेतु इसका उन्नयन शामिल है जिसके लिये कोई सरकारी धन उपलब्ध नहीं कराया जाता है।

- उद्योग द्वारा वित्तपोषित मेक-II प्रक्रिया के तहत स्वीकृत पाँच परियोजनाओं में शामिल हैं- अपाचे और चिनूक हेलिकॉप्टर के लिये पूर्ण गति सिम्युलेटर, विमान रख-रखाव के लिये परिधेय रोबोटिक उपकरण, यंत्रीकृत बलों के लिये एकीकृत निगरानी और लक्ष्यीकरण प्रणाली तथा स्वायत्त लड़ाकू वाहन।

- 'मेक' के तहत एक अन्य उप-श्रेणी 'मेक-III' है जो सैन्य हार्डवेयर को कवर करती है जिसे स्वदेशी रूप से तैयार और विकसित नहीं किया जा सकता, लेकिन आयात प्रतिस्थापन के लिये देश में निर्मित किया जा सकता है और भारतीय फर्में विदेशी भागीदारों के सहयोग से इनका निर्माण कर सकती हैं।

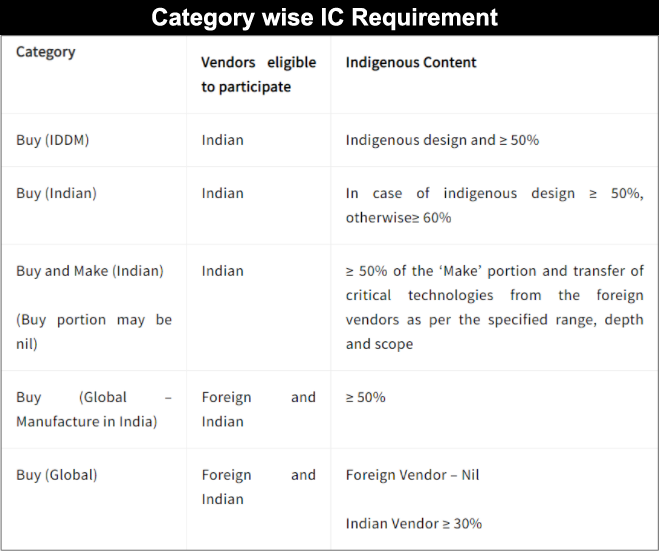

रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 क्या है?

- यह उन हथियारों या प्लेटफॉर्मों की सूची की अधिसूचना को सक्षम बनाती है जिन्हें आयात के लिये प्रतिबंधित किया जाएगा।

- यह रक्षा निर्माण और विनिर्माण कीमतों के स्वदेशीकरण में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) पर केंद्रित है।

- यह कई नए विचारों को भी प्रस्तुत करती है जैसे- प्लेटफॉर्मों और प्रणालियों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल करने की आवश्यकता, रक्षा उपकरणों में स्वदेशी सॉफ्टवेयर का उपयोग तथा स्टार्ट-अप एवं MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) द्वारा रक्षा की एक नई श्रेणी के रूप में 'नवाचार' का अधिग्रहण।

- इसमें निम्नलिखित खरीद श्रेणियाँ शामिल हैं: खरीदें (भारतीय- स्वदेशी रूप से विकसित और निर्मित), खरीदें (भारतीय), खरीदें और बनाएँ (भारतीय), खरीदें (वैश्विक- भारत में निर्माण) और खरीदें (वैश्विक)।

- यह सभी परियोजनाओं के लिये स्वदेशी सामग्री (Indigenous Content- IC) की आवश्यकता को पहली श्रेणी के आधार पर 40%-50% से 50%-60% तक बढ़ा देती है।

- केवल खरीदें (वैश्विक) के माध्यम से की गई खरीद के तहत विदेशी विक्रेता भारतीय कंपनियों से 30% IC प्राप्त कर सकते हैं।

रक्षा उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने वाली अन्य पहलें:

- घरेलू क्षेत्र के लिये बढ़ा हुआ पूंजी अधिग्रहण बजट (CAB)

- रक्षा औद्योगिक गलियारे

- आयुध निर्माणी बोर्ड का निगमीकरण

- डिफेंस इंडिया स्टार्ट-अप चैलेंज

- सृजन पोर्टल

- मसौदा रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्द्धन नीति 2020

- रक्षा उत्कृष्टता के लिये नवाचार (iDEX)

- मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति

स्रोत: बिज़नेस स्टैंडर्ड

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

कवच: स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली

प्रिलिम्स के लिये:ट्रेन कोलिज़न अवॉइडेंस सिस्टम, कवच टेक्नोलॉजी, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। मेन्स के लिये:आधारभूत संरचना, संसाधनों जुटाना,, ट्रेन कोलिजन सुरक्षा प्रणाली का महत्त्व। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रेलवे ने दो ट्रेनों को एक-दूसरे की ओर पूरी गति से आगे बढ़ाते हुए 'कवच'-स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण किया।

- कवच प्रणाली की घोषणा वर्ष 2022 के केंद्रीय बजट में आत्मनिर्भर भारत पहल के एक भाग के रूप में की गई थी। वर्ष 2022-23 में सुरक्षा और क्षमता वृद्धि को हेतु लगभग 2,000 किलोमीटर रेल नेटवर्क को स्वदेशी प्रणाली के तहत लाने की योजना है।

कवच (Kavach):

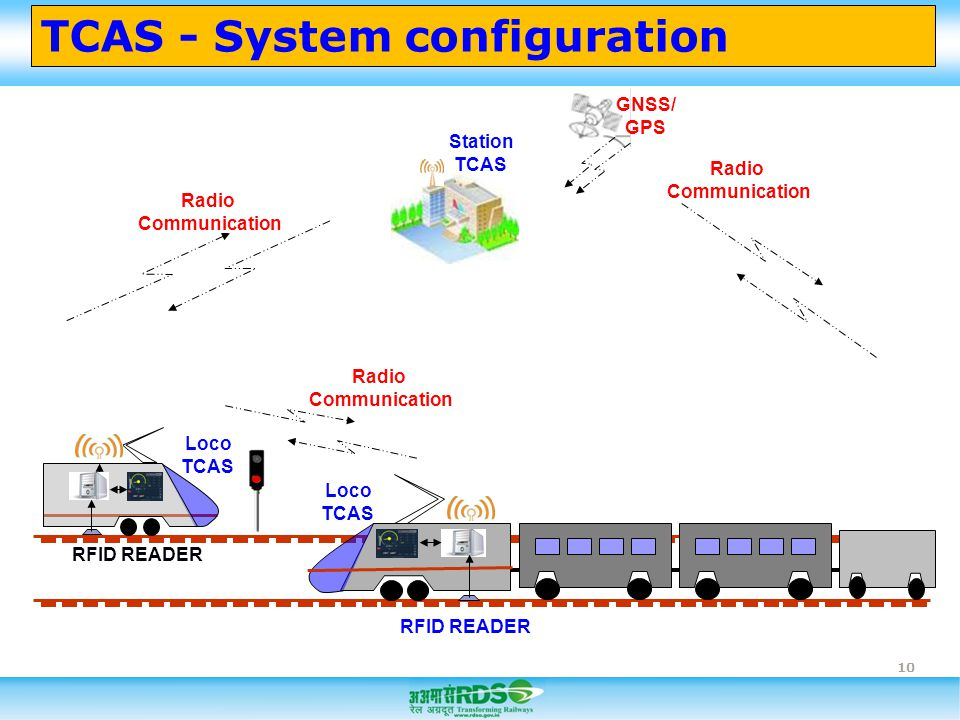

- यह भारत की अपनी स्वचालित सुरक्षा प्रणाली है, जो ट्रेन कोलिज़न बचाव प्रणाली (Train Collision Avoidance System-TCAS) के नाम से वर्ष 2012 से विकासशील है, जिसे Armour या "कवच" नाम दिया गया है।

- यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) उपकरणों का एक सेट है जो लोकोमोटिव तथा सिग्नलिंग सिस्टम के साथ-साथ पटरियों में भी स्थापित होता है।

- वे ट्रेनों के ब्रेक को नियंत्रित करने के लिये अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी का उपयोग करके एक-दूसरे से जुड़ते हैं तथा ड्राइवरों को सतर्क भी करते हैं, ये सभी प्रोग्राम के आधार पर होते हैं।

- TCAS या कवच में यूरोपीय ट्रेन सुरक्षा एवं चेतावनी प्रणाली, स्वदेशी एंटी कोलिज़न डिवाइस जैसे परीक्षण किये गए प्रमुख घटक पहले से ही शामिल हैं।

- इसमें भविष्य में हाई-टेक यूरोपीय ट्रेन कंट्रोल सिस्टम लेवल-2 जैसी विशेषताएँ भी होंगी।

- कवच का वर्तमान स्वरूप सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल ( Safety Integrity Level-SIL) 4 नामक उच्चतम स्तर की सुरक्षा और विश्वसनीय मानक का पालन करता है।

- SIL दो स्वैच्छिक मानकों के साथ खतरनाक कार्यों के लिये सुरक्षा प्रदर्शन आवश्यकताओं को मापने हेतु संयंत्र मालिकों/संचालकों द्वारा उपयोग किया जाता है।

- चार SIL स्तर (1-4) हैं। एक उच्च SIL स्तर का अर्थ है कि प्रक्रियात्मक खतरा अधिक है और उच्च स्तर की सुरक्षा की आवश्यकता है।

- नए रूप में, भारत ‘कवच’ को एक निर्यात योग्य प्रणाली के रूप में स्थापित करना चाहता है, जो दुनिया भर में प्रचलित यूरोपीय प्रणालियों का एक सस्ता विकल्प है।

- जबकि अब कवच अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी का उपयोग करता है, इसे 4G लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन (LTE) तकनीक के साथ संगत और वैश्विक बाज़ारों के लिये उत्पाद बनाने हेतु काम चल रहा है।

- सिस्टम को ऐसा बनाने के लिये काम जारी है कि यह विश्व स्तर पर पहले से स्थापित अन्य सिस्टम्स के साथ संगत हो सके।

महत्त्व:

- सुरक्षा:

- कवच प्रणाली से रेल पटरियों पर ट्रेनों की टक्कर जैसी दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी।

- एक बार सिस्टम सक्रिय हो जाने के बाद 5 किलोमीटर की सीमा के भीतर सभी ट्रेनें आसन्न पटरियों पर ट्रेनों को सुरक्षा प्रदान करने के लिये रुकेंगी।

- वर्तमान में लोको-पायलट या सहायक लोको-पायलट को सावधानी संकेतों को देखना होता है।

- लागत:

- दुनिया भर में इस प्रकार की परियोजनाओं (लगभग 2 करोड़ रुपए) की तुलना में इसे संचालित करने में केवल 50 लाख रुपए प्रति किलोमीटर का खर्च ही आएगा।

- संचार:

- इसमें सिग्नलिंग इनपुट को इकट्ठा करने के लिये स्थिर उपकरण भी शामिल होंगे और ट्रेन के चालक दल तथा स्टेशनों के साथ निर्बाध संचार को सक्षम करने के लिये उन्हें एक केंद्रीय प्रणाली में रिले किया जाएगा।

रेलवे से संबंधित अन्य पहलें क्या हैं?

- ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम

- रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड

- पारगमन-उन्मुख विकास

- राष्ट्रीय रेल परिवहन संस्थान

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

भारतीय अर्थव्यवस्था

LIC IPO से पहले FDI नीति में सुधार

प्रिलिम्स के लिये:प्रत्यक्ष निवेश, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मेन्स के लिये:LIC विनिवेश में FDI को 20% तक बढ़ाने का महत्त्व। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपने प्रस्तावित ‘इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग’ (IPO) से पहले ‘जीवन बीमा निगम’ (LIC) में ‘स्वचालित मार्ग’ के तहत ‘प्रत्यक्ष विदेशी निवेश’ (FDI) को 20% तक बढ़ाने की अनुमति देने हेतु ‘प्रत्यक्ष विदेशी निवेश’ नीति में संशोधन को मंज़ूरी दी है।

- सरकार को वित्त वर्ष 2021-22 के लिये अपने 78,000 करोड़ रुपए के विनिवेश लक्ष्य को पूरा करने हेतु प्रस्तावित शेयर बिक्री से 63,000-66,000 करोड़ रुपए जुटाने की उम्मीद है।

- LIC पूरी तरह से सरकार के स्वामित्व में है। इसकी स्थापना वर्ष 1956 में हुई थी। भारत के बीमा कारोबार में इसकी सबसे बड़ी हिस्सेदारी है।

- अधिकांश संदर्भों में विनिवेश आमतौर पर सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों की आंशिक रूप से या पूरी तरह से सरकारी बिक्री को संदर्भित करता है। एक सरकारी संगठन आमतौर पर एक रणनीतिक कदम के रूप में या सामान्य/विशिष्ट ज़रूरतों को पूरा करने हेतु संसाधन जुटाने के लिये एक परिसंपत्ति का विनिवेश करता है।

प्रमुख बिंदु

- वर्तमान में ‘प्रत्यक्ष विदेशी निवेश’ नीति ‘भारतीय बीमा निगम’ में विदेशी निवेश के लिये कोई विशिष्ट प्रावधान निर्धारित नहीं करती है। ‘भारतीय बीमा निगम’ LIC अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित एक वैधानिक निगम है।

- यह नीति बीमा कंपनियों और बीमा क्षेत्र में बिचौलियों या बीमा मध्यस्थों को एफडीआई की अनुमति देती है।

- सरकारी अनुमोदन मार्ग पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिये FDI की सीमा 20% है।

- जबकि सरकार ने पिछले वर्ष बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी थी, लेकिन इसमें LIC को कवर नहीं किया गया था, जो एक विशिष्ट कानून द्वारा शासित है।

- चूँकि LIC इनमें से किसी भी श्रेणी में नहीं आती है और LIC अधिनियम के तहत LIC में विदेशी निवेश के लिये कोई सीमा निर्धारित नहीं है, सरकार ने LIC और अन्य कॉर्पोरेट निकायों के लिये 20% तक विदेशी निवेश की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

- पूंजी जुटाने की प्रक्रिया में तीव्रता लाने हेतु इस तरह के FDI को स्वचालित मार्ग के तहत रखा गया है।

इस कदम का महत्त्व:

- FDI नीति में सुधार से LIC और अन्य कॉर्पोरेट निकायों में विदेशी निवेश की सुविधा प्राप्त होगी।

- LIC के लिये FDI नीति में बदलाव से यह सुनिश्चित होगा कि सार्वजनिक पेशकश के लिये सदस्यता लेने के दौरान विदेशी निवेशकों को किसी भी बाधा का सामना न करना पड़े।

- इस सुधार से व्यापार करने में आसानी होगी और FDI प्रवाह में वृद्धि होगी तथा साथ ही FDI नीति के समग्र उद्देश्य के साथ संरेखण भी सुनिश्चित होगा।

- बढ़ी हुई FDI अंतर्वाह, आत्मनिर्भर भारत के कार्यान्वयन का समर्थन करने हेतु घरेलू पूंजी, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, त्वरित आर्थिक विकास के लिये कौशल विकास व सभी क्षेत्रों में विकास को पूरक बनाएगी।

- FDI की अनुमति देने से यह सुनिश्चित होगा कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक द्वितीयक बाज़ार में शेयर खरीदने में सक्षम हैं। यह निवेशकों को सकारात्मक संकेत भी देता है।

भारत में FDI अंतर्वाह की स्थिति क्या है?

- भारत में FDI प्रवाह वर्ष 2014-2015 में 45.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान यह बढ़कर 81.97 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, ज्ञात हो कि यह स्थिति कोविड-19 महामारी के बावजूद है, साथ ही यह पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 (74.39 बिलियन अमेरिकी डॉलर) की तुलना में 10% अधिक है।

|

PYQ भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सी एक इसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है? (2020) A. यह एक सूचीबद्ध कंपनी में अनिवार्य रूप से पूंजी उपकरणों के माध्यम से निवेश है। उत्तर: A |

भारत में ‘प्रत्यक्ष विदेशी निवेश’

- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश:

- FDI एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत एक देश (मूल देश) के निवासी किसी अन्य देश (मेज़बान देश) में एक फर्म के उत्पादन, वितरण और अन्य गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से संपत्ति का स्वामित्व प्राप्त करते हैं।

- यह विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) से भिन्न है, जिसमें विदेशी इकाई केवल एक कंपनी के स्टॉक और बॉण्ड खरीदती है किंतु इससे FPI निवेशक को व्यवसाय पर नियंत्रण का अधिकार प्राप्त नहीं होता है।

- FDI के प्रवाह में शामिल पूंजी किसी उद्यम के लिये एक विदेशी प्रत्यक्ष निवेशक द्वारा (या तो सीधे या अन्य संबंधित उद्यमों के माध्यम से) प्रदान की जाती है।

- FDI में तीन घटक- इक्विटी कैपिटल (Equity Capital), पुनर्निवेशित आय (Reinvested Earnings) और इंट्रा-कंपनी लोन (Intra-Company Loans) शामिल हैं।

- इक्विटी कैपिटल विदेशी प्रत्यक्ष निवेशक की अपने देश के अलावा किसी अन्य देश के उद्यम के शेयरों की खरीद से संबंधित है।

- पुनर्निवेशित आय में प्रत्यक्ष निवेशकों की कमाई का वह हिस्सा शामिल होता है जिसे किसी कंपनी के सहयोगियों (Affiliates) द्वारा लाभांश के रूप में वितरित नहीं किया जाता है या यह कमाई प्रत्यक्ष निवेशक को प्राप्त नहीं होती है। सहयोगियों द्वारा इस तरह के लाभ को पुनर्निवेश किया जाता है।

- इंट्रा-कंपनी ऋण में प्रत्यक्ष निवेशकों (या उद्यमों) और संबद्ध उद्यमों के बीच अल्पकालिक या दीर्घकालिक उधार व निधियों का उधार शामिल होता है।

- भारत में FDI आने का मार्ग:

- स्वचालित मार्ग: इसमें विदेशी इकाई को सरकार या भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है।

- सरकारी मार्ग: इसमें विदेशी इकाई को सरकार की स्वीकृति लेनी आवश्यक होती है।

- विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल (FIFP) अनुमोदन मार्ग के माध्यम से आवेदकों को ‘सिंगल विंडो क्लीयरेंस’ की सुविधा प्रदान करता है। यह उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रशासित है।

|

PYQ निम्नलिखित में से कौन से भारत के ‘प्रत्यक्ष विदेशी निवेश’ में शामिल होंगे? (2012)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: A. 1, 2, 3 और 4 उत्तर: D |