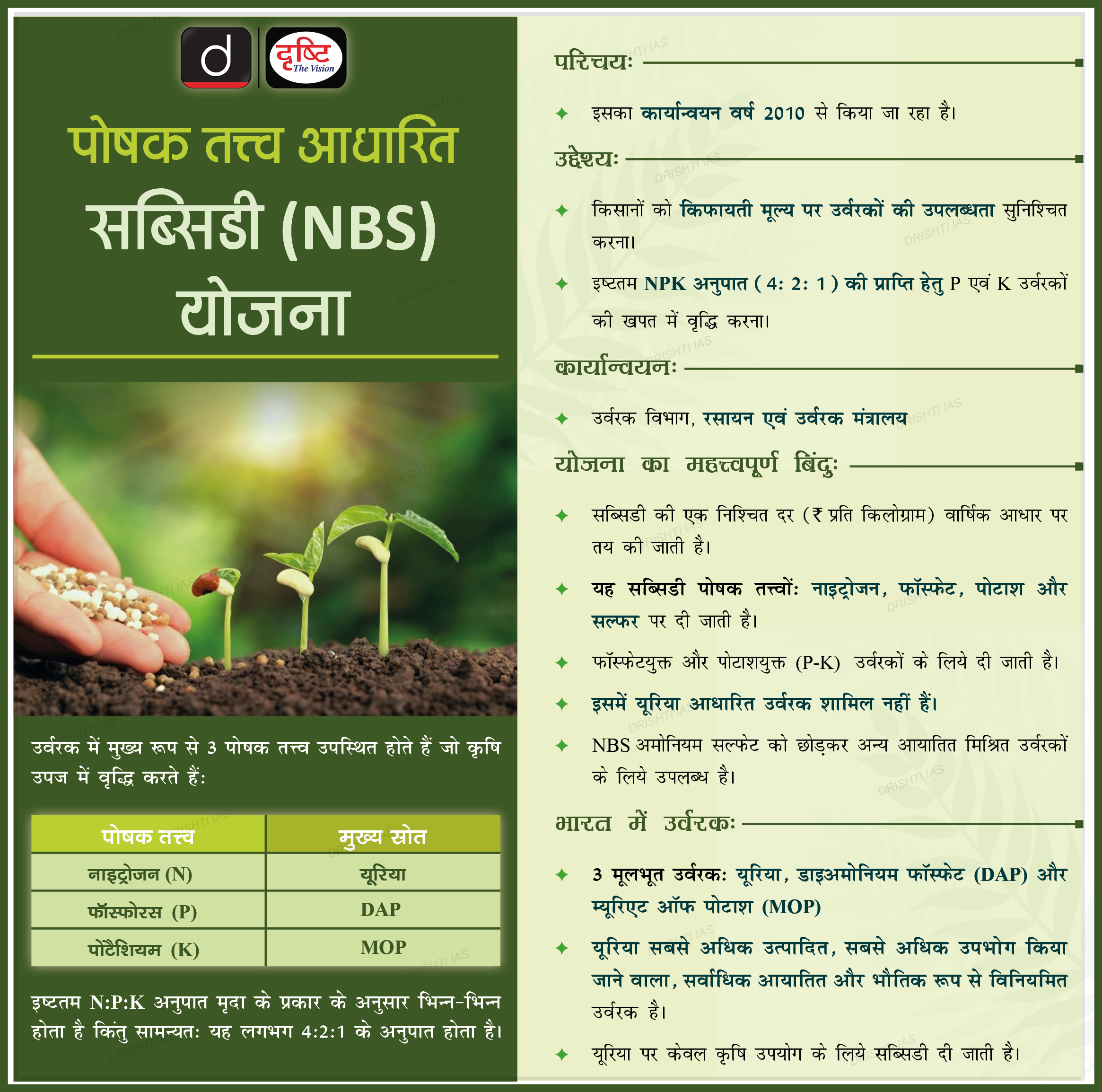

इन्फोग्राफिक्स

मानचित्र

काला सागर

प्रमुख बिंदु

- भौगौलिक विस्तार:

- सीमावर्ती देश: यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया, तुर्किये, बुल्गारिया और रोमानिया।

- इसे यूक्सिन सागर के नाम से भी जाना जाता है।

- यह दक्षिण, पूर्व और उत्तर में क्रमशः पोंटिक, काकेशस और क्रीमियन पहाड़ों से घिरा हुआ है।

- तुर्की जलडमरूमध्य प्रणाली- डार्डानेल्स, बोस्पोरस और मरमरा सागर- भूमध्यसागर तथा काला सागर के बीच एक ट्रांज़ीशन ज़ोन के रूप में कार्य करती है।

- आज़ोव सागर काला सागर का एक उत्तरी विस्तार बनाता है जो कर्च जलडमरूमध्य से जुड़ा हुआ है।

- एनोक्सिक जल; काला सागर के जल में ऑक्सीजन की भारी कमी है।

- रूस - यूक्रेन संघर्ष:

- यूक्रेन में रूसी सैन्य नियंत्रण का क्षेत्र:

- वर्ष 2022 में डोनबास पर नियंत्रण स्थापित किया गया जिसमें डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्र भी शामिल हैं।

- क्रीमिया: रूस ने वर्ष 2014 में क्रीमिया पर कब्ज़ा किया था।

- मारियुपोल और ओडेसा : रूस का फोकस इन क्षेत्रों पर है:

- मारियुपोल, डोनेट्स्क में अज़ोव बंदरगाह का सागर है।

- क्रीमिया के पश्चिम में ओडेसा है।

- ‘बोस्पोरस’ और ‘डार्डानेल्स’ जलडमरूमध्य: मोंट्रेक्स कन्वेंशन द्वारा तुर्किये को एजियन, मरमरा और काला सागर को जोड़ने वाले डार्डानेल्स एवं बोस्पोरस जलडमरूमध्य से युद्धपोतों के गुज़रने पर कुछ नियंत्रण प्राप्त होता है।

- नौसैनिक अभ्यास ‘सी ब्रीज : इसमें नाटो राज्य तथा इसके सहयोगी देश शामिल होते हैं।

- यूक्रेन में रूसी सैन्य नियंत्रण का क्षेत्र:

- पर्यावरण संदर्भ:

- तुर्किये का मरमरा सागर (Sea of Marmara): इसमें 'सी स्नॉट' (Sea Snot) का सबसे बड़ा प्रकोप देखा गया।

शासन व्यवस्था

दूरस्थ मतदान सुविधा

प्रिलिम्स के लिये:दूरस्थ मतदान सुविधा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम (ETPBS), e- SHRAM पोर्टल मेन्स के लिये:रिमोट वोटिंग सुविधा, रिमोट वोटिंग की आवश्यकता |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार ने कहा कि वह अनिवासी भारतीयों (NRI), विशेष रूप से प्रवासी मज़दूरों के लिये दूरस्थ मतदान सुविधा पर विचार कर रही है, ताकि चुनावी प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करते हुए दूरस्थ मतदान सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।

पृष्ठभूमि:

- वर्ष 2020 में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने दूरस्थ मतदान को सक्षम करने के लिये ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करने का विचार भी प्रस्तावित किया। इसका उद्देश्य मतदान में भौगोलिक बाधाओं को दूर करना है।

- आयोग दूरस्थ मतदान की संभावना पर विचार कर रहा है जिससे लोग अपने कार्यस्थल से मतदान कर सकेंगे।

- जनप्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक 2017 में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 20A के तहत लगाए गए 'अनुचित प्रतिबंध' को हटाने का प्रस्ताव किया गया था, जिसके तहत विदेश में रह रहे भारतीय मतदाताओं को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान करने के लिये भौतिक रूप से उपस्थित रहने की आवश्यकता होती है.

- यह वर्ष 2018 में विधेयक में पारित हो गया था, लेकिन 16वीं लोकसभा के भंग होने के साथ समाप्त हो गया।

- वर्तमान में केवल निम्नलिखित मतदाताओं को डाक मतपत्र के माध्यम से अपना वोट डालने की अनुमति है:

- सेवारत मतदाता (सशस्त्र बल, किसी राज्य का सशस्त्र पुलिस बल और विदेश में तैनात सरकारी कर्मचारी),

- मतदाता, चुनाव ड्यूटी में संलग्न,

- 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता या विकलांग व्यक्ति (PwD),

- निवारक नजरबंदी के तहत मतदाता।

रिमोट वोटिंग/दूरस्थ मतदान:

- दूरस्थ मतदान किसी नियत मतदान केंद्र के अलावा कहीं और व्यक्तिगत रूप से हो सकता है या किसी अन्य समय पर हो सकता है या वोट डाक द्वारा भेजे जा सकते हैं या नियुक्त प्रॉक्सी द्वारा डाले जा सकते हैं।

- विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा मांग की गई है कि चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि प्रवासी श्रमिक, एनआरआई (अनिवासी भारतीय) जो मतदान से चूक जाते हैं, क्योंकि वे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिये चुनाव के दौरान घर जाने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं, उन्हें जिस शहर में वे काम कर रहे हैं, वहाँ के निर्वाचन क्षेत्र में वोट देने की अनुमति दी जानी चाहिये।

दूरस्थ मतदान की आवश्यकता:

- प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण:

- मतदाता अपने पंजीकरण के स्थान से शहरों और अन्य स्थानों पर शिक्षा, रोज़गार और अन्य उद्देश्यों के लिये प्रवासन करते हैं। उनके लिये वोट डालने के लिये अपने पंजीकृत मतदान केंद्रों पर लौटना मुश्किल हो जाता है।

- यह भी देखा गया है कि उत्तराखंड के दुमक और कलगोठ जैसे गाँवों में लगभग 20-25% पंजीकृत मतदाता अपने निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डालने में असमर्थ हैं क्योंकि उन्हें नौकरी या शैक्षिक कारण से अपने गाँव/राज्य से बाहर जाना पड़ता है।

- मतदान प्रतिशत में कमी:

- वर्ष 2019 के आम चुनावों के दौरान कुल 910 मिलियन मतदाताओं में से लगभग 300 मिलियन नागरिकों ने अपना वोट नहीं डाला।

- महानगरीय क्षेत्रों से संबंधित चिंताएँ:

- चुनाव आयोग द्वारा शहरी क्षेत्रों में मतदाता के लिये 2 किमी. के भीतर मतदान केंद्र स्थापित किये जाने के बावजूद कुछ महानगरों/शहर क्षेत्रों में कम मतदान के बारे में चिंता व्यक्त की गई। शहरी क्षेत्रों में मतदान को लेकर उदासीनता को दूर करने की आवश्यकता महसूस की गई।

- असंगठित श्रमिकों का बढ़ता पंजीकरण:

- प्रवासी श्रमिकों की संख्या लगभग 10 मिलियन हैं, जो असंगठित क्षेत्र से हैं और सरकार के ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हैं। यदि रिमोट वोटिंग परियोजना को लागू किया जाता है, तो इसके दूरगामी प्रभाव होंगे।

- स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ:

- मुख्य रूप से वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं पर भी चर्चा करने की आवश्यकता है क्योंकि वे भी मुख्य विचार-विमर्श बन रहे हैं। दूरस्थ मतदान सुविधा के परिणामस्वरूप शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी मतदान प्रतिशत में वृद्धि होगी।

रिमोट वोटिंग से संबंधित समस्याएँ :

- सुरक्षा:

- कोई भी नई प्रौद्योगिकी प्रणाली जिसमें ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी और अन्य पर आधारित प्रणाली शामिल है, साइबर हमलों एवं अन्य सुरक्षा कमज़ोरियों के प्रति संवेदनशील हैं।

- सत्यता और पुष्टिकरण:

- इसके अलावा एक मतदाता सत्यापन प्रणाली जो बायोमेट्रिक सॉफ्टवेयर का उपयोग करती है, जैसे कि चेहरे की पहचान, मतदाता पहचान में सकारात्मक या नकारात्मक झूठी जानकारी दे सकती है, इस प्रकार से धोखाधड़ी को बल मिलता है।

- इंटरनेट कनेक्शन और मालवेयर सुरक्षा:

- मतदान हेतु मतदाताओं की निर्भरता विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्शन पर रहती है कुछ देशों में इंटरनेट की पहुँच और उपलब्धता एवं ई-सरकारी सेवाओं का उपयोग सीमित है।

- मतदाताओं के उपकरणों पर सॉफ्टवेयर त्रुटियाँ या मालवेयर भी वोट कास्टिंग (मतदान) को प्रभावित कर सकते हैं।

- गोपनीयता:

- मतदाता गोपनीयता और अंतिम परिणामों की अखंडता की रक्षा के लिये चुनावों में हमेशा उच्च स्तर की सुरक्षा की आवश्यकता होती है। चुनावों की सुरक्षा ज़रूरतों को पूरा करने का मतलब है कि ऑनलाइन वोटिंग तकनीक से उन बाधाओं को दूर करना होगा जो मतदाता की गोपनीयता के लिये खतरा उत्पन्न कर सकती हैं।

- पसंदीदा वातावरण: यह भी संभव है कि मतदान अनियंत्रित वातावरण में हो। अतः यह सुनिश्चित करना मुश्किल है कि व्यक्ति स्वतंत्र रूप से और बिना ज़बरदस्ती के मतदान करे।

- इसमें जोखिम यह है कि कोई अन्य व्यक्ति मतदाता की ओर से मतदान करता है, इसलिये मतदाता की पहचान करना मुश्किल है।

भारतीय चुनावों में प्रवासी मतदाताओं के लिये वर्तमान मतदान प्रक्रिया:

- जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2010 के माध्यम से पात्र एनआरआई जो छह महीने से अधिक समय तक विदेश में रहे थे, को मतदान करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन केवल मतदान केंद्र पर व्यक्तिगत रूप से जहाँ उन्हें एक विदेशी मतदाता के रूप में नामांकित किया गया था।

- वर्ष 2010 से पहले एक भारतीय नागरिक जो एक पात्र मतदाता है तथा छह महीने से अधिक समय से विदेश में रह रहा हो, चुनाव में मतदान नहीं कर सकता था। ऐसा इसलिये था क्योंकि वह देश से बाहर छह महीने से अधिक समय तक रहा है और NRI का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया था।

- NRI, निर्वाचन क्षेत्र में अपने निवास स्थान पर मतदान कर सकता है, जैसा कि पासपोर्ट में उल्लिखित है।

- वह केवल व्यक्तिगत रूप से मतदान कर सकता है और पहचान के लिये उसे मतदान केंद्र पर अपना पासपोर्ट मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा।

आगे की राह

- ऑनलाइन मतदान प्रणाली को यह सत्यापन करने में भी सक्षम होना चाहिये कि इसमें चुनाव की अखंडता बनी रहने के साथ मतदान प्रक्रिया के दौरान कोई हेरफेर नहीं हुई हो।

- यह महत्त्वपूर्ण है कि रिमोट वोटिंग की किसी भी प्रणाली में चुनावी प्रणाली के सभी हितधारकों- मतदाताओं, राजनीतिक दलों और चुनाव मशीनरी के विश्वास एवं स्वीकार्यता को ध्यान में रखने के साथ राजनीतिक सहमति भी रिमोट वोटिंग शुरू करने का एक रास्ता है।

- यदि सरकार या आम जनता इसकी सुरक्षा, अखंडता और सटीकता को लेकर आश्वस्त नहीं है तो उचित कानूनी ढाँचे के बावजूद ऑनलाइन वोटिंग प्रणाली का उपयोग करना व्यर्थ होगा।

- प्रभावी डाक प्रणाली तथा डाक मतपत्र तंत्र, जो नामित कांसुलर/दूतावास कार्यालयों में मतपत्र के उचित प्रमाणीकरण की अनुमति देता है, को अनिवासी भारतीयों के लिये आसान बनाया जाना चाहिये, लेकिन देश से दूर बिताए गए समय के आधार पर पात्रता हेतु नियमों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाना चाहिये।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्सभारत में मतदान करने और निर्वाचित होने का अधिकार है: (2017) (a) मौलिक अधिकार उत्तर: (c) व्याख्या:

अतः विकल्प (c) सही उत्तर है। मेन्सQ. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत भ्रष्ट आचरण के दोषी पाए गए व्यक्तियों की अयोग्यता निर्धारण प्रक्रिया के सरलीकरण की आवश्यकता है"। टिप्पणी कीजिये। (2020) |

स्रोत: द हिंदू

शासन व्यवस्था

जम्मू-कश्मीर की एसटी सूची में पहाड़ी जनजाति

प्रिलिम्स के लिये:अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति के लिये राष्ट्रीय आयोग, TRIFED, जनजातीय विद्यालयों का डिजिटल रूपांतरण मेन्स के लिये:अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित मुद्दे |

चर्च में क्यों?

"पहाड़ी जातीय समूह" को अब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) द्वारा केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की अनुसूचित जनजाति (ST) सूची में शामिल करने के लिये मंज़ूरी दे दी गई है।

- आयोग ने "पद्दारी जनजाति", "कोली" और "गड्डा ब्राह्मण" समुदायों को जम्मू-कश्मीर की एसटी सूची में शामिल करने का भी आह्वान किया।

- वर्तमान में जम्मू और कश्मीर में 12 ऐसे समुदाय हैं जिन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया है।

किसी समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने की प्रक्रिया:

- जनजातियों को ST की सूची में शामिल करने की प्रक्रिया संबंधित राज्य सरकारों की सिफारिश से शुरू होती है, जिसे बाद में जनजातीय मामलों के मंत्रालय को भेजा जाता है, जो समीक्षा करता है और अनुमोदन के लिये भारत के महापंजीयक को इसे प्रेषित करता है।

- इसके बाद अंतिम निर्णय के लिये कैबिनेट को सूची भेजे जाने से पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अनुमोदन आवश्यक है।

- इसका अंतिम निर्णय अनुच्छेद 342 में निहित शक्तियों के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।

- किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करना तभी प्रभावी होता है जब राष्ट्रपति संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में संशोधन करने वाले विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा पारित किये जाने के बाद, अपनी सहमति देता है।

ST सूची में शामिल होने के फायदे:

- यह कदम अनुसूचित जनजातियों की संशोधित सूची में नए सूचीबद्ध समुदायों के सदस्यों को सरकार की मौजूदा योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा।

- कुछ प्रमुख लाभों में पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति, विदेशी छात्रवृत्ति और राष्ट्रीय फेलोशिप, शिक्षा के अलावा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम से रियायती ऋण तथा छात्रों के लिये छात्रावास शामिल हैं।

- इसके अलावा वे सरकारी नीति के अनुसार सेवाओं में आरक्षण और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश पाने के भी हकदार होंगे।

भारत में जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान और पहल:

- संवैधानिक प्रावधान:

- वर्ष 1931 की जनगणना के अनुसार, अनुसूचित जनजातियों को "बहिष्कृत" और "आंशिक रूप से बहिष्कृत" क्षेत्रों में रहने वाली "पिछड़ी जनजाति" कहा जाता है। वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने पहली बार प्रांतीय विधानसभाओं में "पिछड़ी जनजातियों" के प्रतिनिधियों को शामिल करने हेतु प्रावधान किया।

- संविधान अनुसूचित जनजातियों की मान्यता के मानदंडों को परिभाषित नहीं करता है, इसलिये वर्ष 1931 की जनगणना में निहित परिभाषा का उपयोग स्वतंत्रता के बाद के प्रारंभिक वर्षों में किया गया था।

- हालाँकि संविधान का अनुच्छेद 366 (25) केवल अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित करने के लिये प्रक्रिया प्रदान करता है: "अनुसूचित जनजातियों का अर्थ ऐसी जनजातियों या जनजातीय समुदायों या जनजातियों या जनजातीय समुदायों के कुछ हिस्सों या समूहों से है जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति माना जाता है।

- 342 (1): राष्ट्रपति किसी भी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के संबंध में, जबकि राज्य के संदर्भ में राज्यपाल के परामर्श के बाद सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में जनजातियों या जनजातीय समुदायों के हिस्से या जनजातियों या जनजातीय समुदायों के भीतर के समूहों को अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट कर सकता है।

- संविधान की पाँचवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम को छोड़कर अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है।

- छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है।

- कानूनी प्रावधान:

- अस्पृश्यता के खिलाफ नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955

- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

- पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996

- अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

अनुसूचित जनजातियों के लिये सरकार की पहल:

- ट्राइफेड

- जनजातीय स्कूलों का डिजिटल परिवर्तन

- विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों का विकास

- प्रधानमंत्री वन धन योजना

- संबंधित समितियाँ:

- शाशा समिति (2013)

- भूरिया आयोग (2002-2004)

- लोकुर समिति (1965)

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. यदि किसी विशेष क्षेत्र को भारत के संविधान की पाँचवीं अनुसूची के अधीन लाया जाता है, तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इसके परिणाम को सर्वोत्तम तरीके से प्रतिबिंबित करता है? (2022)) (a) इससे जनजातियों की भूमि गैर-जनजातीय लोगों को हस्तांतरित होने से रोका जा सकेगा। उत्तर: (a) प्रश्न. भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि के खनन के लिये निजी पक्षकारों के अंतरण को शून्य घोषित किया जा सकता है? (a) तीसरी अनुसूची उत्तर: (b) प्रश्न. स्वतंत्रता के बाद से अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के प्रति भेदभाव को दूर करने के लिये राज्य द्वारा की गई दो मुख्य विधिक पहलें क्या हैं? (मेन्स-2017) |

स्रोत: द हिंदू

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

जैव हथियारों पर रूस के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव से भारत अनुपस्थित

प्रिलिम्स के लिये:जैविक हथियार सम्मेलन, जिनेवा प्रोटोकॉल 1925, संयुक्त राष्ट्र संकल्प, रूस-यूक्रेन संघर्ष, सामूहिक विनाश के हथियार (WMD)। मेन्स के लिये:रूस-यूक्रेन संकट पर भारत का रुख, जैविक हथियार सम्मेलन- विशेषताएँ और इसका महत्त्व। |

चर्चा में क्यों?

भारत, रूस द्वारा प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उस प्रस्ताव से अनुपस्थित रहा जिसमें अमेरिका और यूक्रेन पर जैविक हथियार सम्मेलन (BWC) का उल्लंघन करने के लिये "सैन्य जैविक गतिविधियों" को अंजाम देने का आरोप लगाया गया है।

- इस प्रस्ताव से पहले भारत हाल ही में UNSC के एक अन्य प्रस्ताव से अनुपस्थित रहा, जिसमें रूस के चार यूक्रेनी क्षेत्रों के कब्ज़े को अमान्य घोषित करने की मांग की गई थी।

जैविक हथियार सम्मेलन:

- परिचय:

- जैविक हथियार सूक्ष्मजीवविज्ञानी एजेंटों (जैसे बैक्टीरिया, वायरस या कवक) या विषाक्त पदार्थों का उपयोग जान-बूझकर मनुष्यों, जानवरों या पौधों की मौत या उन्हें नुकसान पहुँचाने के लिये किया जाता है।

- जैविक हथियार अभिसमय:

- परिचय:

- औपचारिक रूप से "बैक्टीरियोलॉजिकल (जैविक) और विषाक्त हथियारों के विकास, उत्पादन तथा भंडारण एवं उनके विनाश के निषेध पर अभिसमय" के रूप में जाना जाता है, अभिसमय पर जिनेवा, स्विट्रज़लैंड में निरस्त्रीकरण समिति के सम्मेलन में वार्ता की गई थी।

- यह 26 मार्च, 1975 को लागू हुआ।

- दायरा:

- यह जैविक और विषाक्त हथियारों के विकास, उत्पादन, अधिग्रहण, हस्तांतरण, भंडारण एवं उपयोग को प्रभावी ढंग से प्रतिबंधित करता है।

- महत्त्व:

- यह सामूहिक विनाश के हथियारों (WMD) के प्रसार को सीमित करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयासों में एक प्रमुख तत्त्व है और इसने जैविक हथियारों के खिलाफ एक मज़बूत मानदंड स्थापित किया है।

- WMD की सभी श्रेणियों पर प्रतिबंध लगाने वाली यह पहली बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण संधि थी।

- यह वर्ष 1925 के जिनेवा प्रोटोकॉल का पूरक है, जिसके द्वारा युद्ध में जैविक (और रासायनिक) हथियारों के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया था।

- लीग ऑफ नेशन के तत्त्वाधान में जिनेवा में आयोजित एक सम्मेलन में जिनेवा प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किये गए थे।

- यह वर्ष 1928 में प्रभावी हुआ।

- भारत ने इस प्रोटोकॉल की पुष्टि की है।

- सदस्य:

- 184 भागीदार देशों और चार हस्ताक्षरकर्त्ताओं के साथ इसकी लगभग सार्वभौमिक सदस्यता है।

- भारत इस कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्त्ता देश है।

- परिचय:

UNGA का प्रस्ताव:

- परिचय: संयुक्त राष्ट्र के संकल्प और निर्णय संयुक्त राष्ट्र के अंगों की राय या इच्छा की औपचारिक अभिव्यक्ति हैं।

- संकल्प की प्रकृति निर्धारित करती है कि क्या इसे राज्यों के लिये बाध्यकारी माना जाता है।

- UNGA प्रस्ताव: संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 10 और 14 में महासभा के प्रस्तावों को "सिफारिशें" कहा गया है।

- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) द्वारा महासभा के प्रस्तावों की ‘सिफारिशी प्रकृति’ पर बार-बार ज़ोर दिया गया है।

- हालाँकि संयुक्त राष्ट्र के आंतरिक मामलों से संबंधित महासभा के कुछ प्रस्ताव- जैसे कि बजटीय निर्णय या निम्न-श्रेणी के निकायों को निर्देश देना, स्पष्ट रूप से बाध्यकारी हैं।

- UNSC प्रस्ताव: सामान्य तौर पर चार्टर के अध्याय VII के तहत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अपनाए गए प्रस्तावों को चार्टर के अनुच्छेद 25 के अनुसार बाध्यकारी माना जाता है।

- हालाँकि वे UNSC के स्थायी सदस्यों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले वीटो के अधीन हैं।

रूस और यूक्रेन से जुड़े संयुक्त राष्ट्र के पिछले प्रस्तावों पर भारत का रुख:

- भारत ने संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित प्रस्तावों का बहिष्कार किया:

- यूएस-प्रायोजित UNSC प्रस्ताव जिसने यूक्रेन के खिलाफ रूस की आक्रामकता की कड़े शब्दों में निंदा की।

- रूस ने यूक्रेन में मानवीय स्थिति पर UNSC के प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया, जिसमें नागरिकों की सुरक्षित, तीव्र, स्वैच्छिक और निर्बाध निकासी सुनिश्चित करने के लिये बातचीत के ज़रिये संघर्ष विराम का आह्वान किया गया।

- यूक्रेन में रूस के कार्यों की जाँच के लिये एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग की स्थापना हेतु संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में प्रस्ताव पारित किया गया।

- UNGA का प्रस्ताव, जिसने यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्रवाइयों के लिये उसकी निंदा की।

- इस प्रस्ताव से अनुपस्थित रहने वाले 34 अन्य देश भी थे जिनमें चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के अलावा मध्य एशियाई और कुछ अफ्रीकी देश शामिल थे।

- अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) का प्रस्ताव चार परमाणु ऊर्जा स्टेशनों और चेरनोबिल सहित कई परमाणु अपशिष्ट स्थलों पर सुरक्षा से संबंधित है, क्योंकि रूसियों ने उन पर नियंत्रण कर लिया था।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्सप्रश्न. हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने ‘ऑस्ट्रेलिया समूह’ तथा ‘वासेनार व्यवस्था’ के नाम से ज्ञात बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं में भारत को सदस्य बनाए जाने का समर्थन करने का निर्णय लिया है। इन दोनों व्यवस्थाओं के बीच क्या अंतर है? (2011)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (d) मेन्सप्रश्न. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट प्राप्त करने में भारत के सामने आने वाली बाधाओं पर चर्चा कीजिये। (2015) |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

भारतीय राजव्यवस्था

राजनीति का अपराधीकरण

प्रिलिम्स के लिये:जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, राजनीति का अपराधीकरण। मेन्स के लिये:राजनीति के अपराधीकरण के कारण, प्रभाव और समाधान। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तर प्रदेश के दो विधायकों को आपराधिक आरोपों में दोषी ठहराया गया था, लेकिन उनमें से केवल एक को अयोग्य घोषित किया गया है और उसकी सीट को राज्य के विधानसभा सचिवालय द्वारा रिक्त घोषित किया गया है।

राजनीति का अपराधीकरण:

- परिचय:

- इसका अर्थ राजनीति में अपराधियों की भागीदारी से है, जिसमें अपराधी चुनाव लड़ सकते हैं और संसद तथा राज्य विधायिका के सदस्य के रूप में चुने जा सकते हैं।

- यह मुख्य रूप से राजनेताओं और अपराधियों के बीच साँठगाँठ के कारण होता है।

आपराधिक छवि के उम्मीदवारों की अयोग्यता के कानूनी पहलू:

- भारतीय संविधान में संसद या विधानमंडल का चुनाव लड़ने वाले किसी आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति की अयोग्यता के विषय में उपबंध नहीं किया गया है।

- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में विधानमंडल का चुनाव लड़ने के लिये किसी व्यक्ति को अयोग्य घोषित करने के मानदंडों का उल्लेख है।

- इस अधिनियम की धारा 8 (अर्थात कुछ अपराधों के लिये दोषसिद्धि के संबंध में अयोग्यता) के तहत दो साल से अधिक की जेल की सज़ा पाने वाला व्यक्ति जेल की अवधि समाप्त होने के बाद छह साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता है।

- अयोग्यता के खिलाफ संरक्षण:

- RPA की धारा 8(4) के तहत वर्ष 2013 तक विधानमंडल सदस्य तत्काल अयोग्यता से बच सकते थे।

- इस प्रावधान के अनुसार, संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य तीन महीने के लिये अयोग्य नहीं होंगे।

- यदि इस अवधि के दौरान दोषी विधानमंडल सदस्य अपील या पुनरीक्षण आवेदन करता है, तो अपील के निपटारे तक यह प्रभावी नहीं होगा।

- वर्ष 2013 में ‘लिली थॉमस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया’ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 8(4) को असंवैधानिक ठहरा कर इसे निरस्त कर दिया था।

- आरपीए की धारा 8(4) के तहत विधायक वर्ष 2013 तक तत्काल अयोग्यता से बच सकते हैं।

- प्रावधान के अनुसार संसद सदस्य या राज्य के विधायक तीन महीने के लिये अयोग्य नहीं होंगे।

- यदि उस अवधि के भीतर दोषी विधायक अपील या पुनरीक्षण आवेदन दायर करता है, तो यह अपील या आवेदन के निपटारे तक प्रभावी नहीं होगा।

- लिली थॉमस बनाम भारत संघ, 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने खंड (4) को असंवैधानिक करार दिया, इस प्रकार सांसदों द्वारा प्राप्त सुरक्षा को हटा दिया गया।

- RPA की धारा 8(4) के तहत वर्ष 2013 तक विधानमंडल सदस्य तत्काल अयोग्यता से बच सकते थे।

- सर्वोच्च न्यायालय की संबंधित शक्ति:

- सुप्रीम कोर्ट के पास न केवल सज़ा देने बल्कि किसी व्यक्ति की दोषसिद्धि पर भी रोक लगाने की शक्ति है। कुछ दुर्लभ मामलों में अपीलकर्त्ता को चुनाव लड़ने में सक्षम बनाने के लिये दोषसिद्धि पर रोक लगाई गई है।

- हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस तरह की रोक बहुत दुर्लभ और विशेष कारणों से होनी चाहिये। आरपीए स्वयं चुनाव आयोग (EC) के माध्यम से एक उपाय प्रदान करता है। अधिनियम की धारा 11 के तहत चुनाव आयोग कारणों को रिकॉर्ड कर सकता है और किसी व्यक्ति की अयोग्यता की अवधि को हटा सकता है या कम कर सकता है।

- राजनीति के अपराधीकरण का कारण:

- प्रवर्तन की कमी: कानूनों और निर्णयों के प्रवर्तन की कमी के कारण कई कानूनों और न्यायालयी निर्णयों ने ज़्यादा मदद नहीं की है।

- निहित स्वार्थ: राजनीतिक दलों द्वारा चुने गए उम्मीदवारों के संपूर्ण आपराधिक इतिहास का प्रकाशन बहुत प्रभावी नहीं हो सकता है, क्योंकि मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा जाति या धर्म जैसे सामुदायिक हितों से प्रभावित होकर मतदान करता है।

- बाहुबल और धन का उपयोग:

- गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के पास अक्सर धन और संपदा काफी अधिक मात्रा में होती है, इसलिये वे दल के चुनावी अभियान में अधिक-से-अधिक पैसा खर्च करते हैं और उनकी राजनीति में प्रवेश करने तथा जीतने की संभावना बढ़ जाती है।

- इसके अलावा कभी-कभी मतदाताओं के पास कोई विकल्प नहीं बचता है, क्योंकि सभी प्रतिस्पर्द्धी उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि होती है।

राजनीति के अपराधीकरण के प्रभाव:

- स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत के विरुद्ध: यह एक उपयुक्त उम्मीदवार का चुनाव करने के संबंध में मतदाताओं की पसंद को सीमित करता है।

- यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लोकाचार के खिलाफ है जिससे लोकतंत्र का आधार माना जाता है।

- सुशासन पर प्रभाव: प्रमुख समस्या यह है कि कानून तोड़ने वाले कानून बनाने वाले बन जाते हैं, इससे सुशासन सुनिश्चित करने में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की प्रभावकारिता प्रभावित होती है।

- लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये अस्वस्थ प्रवृत्तियाँ भारत के राज्य संस्थानों की प्रकृति और इसके निर्वाचित प्रतिनिधियों की गुणवत्ता की खराब छवि को दर्शाती हैं।

- लोक सेवकों की सत्यनिष्ठा पर प्रभाव: इससे चुनाव के दौरान और बाद में काले धन का प्रचलन भी बढ़ता है, जो बदले में समाज में भ्रष्टाचार को बढ़ाता है और लोक सेवकों के कामकाज को प्रभावित करता है।

- सामाजिक विषमता का कारण बनना: इससे समाज में हिंसा की संस्कृति का प्रसार होता है और युवाओं के भविष्य के खिलवाड़ के साथ शासन प्रणाली के रूप में लोकतंत्र में लोगों के विश्वास को कम करता है।

आगे की राह

- चुनावों का राज्य वित्तपोषण: चुनाव सुधार पर बनी विभिन्न समितियों (दिनेश गोस्वामी, इंद्रजीत समिति) ने राज्य द्वारा चुनावी खर्च वहन किये जाने की सिफारिश की, जिससे काफी हद तक चुनावों में काले धन के उपयोग पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी और परिणामस्वरूप राजनीति के अपराधीकरण को सीमित किया जा सकेगा।

- चुनाव आयोग को सुदृढ़ बनाना: एक स्वच्छ चुनावी प्रक्रिया हेतु राजनीतिक पार्टियों के मामलों को विनियमित करना आवश्यक है, जिसके लिये निर्वाचन आयोग (Election Commission) को मज़बूत करना ज़रूरी है।

- जागरूक मतदाता: मतदाताओं को चुनाव के दौरान धन, उपहार जैसे अन्य प्रलोभनों के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है।

- न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका: भारत के राजनीतिक दलों की राजनीति के अपराधीकरण और भारतीय लोकतंत्र पर इसके बढ़ते हानिकारक प्रभावों को रोकने के प्रति अनिच्छा को देखते हुए यहाँ के न्यायालयों को अब गंभीर आपराधिक प्रवृत्ति वाले उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने जैसे फैसले पर विचार करना चाहिये।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs)प्रश्न: अक्सर कहा जाता है कि 'राजनीति' और 'नैतिकता' एक साथ नहीं चलते हैं। इस संबंध में आपकी क्या राय है? दृष्टांतों के साथ अपने उत्तर की पुष्टि कीजिये। (मुख्य परीक्षा, 2013) प्रश्न. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य के चुनाव से उत्पन्न विवादों को तय करने के लिये प्रक्रियाओं पर चर्चा कीजिये। ऐसे कौन से आधार हैं जिन पर किसी भी उम्मीदवार का चुनाव शून्य घोषित किया जा सकता है? निर्णय के विरुद्ध पीड़ित पक्ष के पास क्या उपाय उपलब्ध है? केस कानूनों का संदर्भ लीजिये। (मुख्य परीक्षा, 2022) |

स्रोत: द हिंदू

जैव विविधता और पर्यावरण

इंद्रधनुष और जलवायु परिवर्तन

प्रिलिम्स के लिये:इंद्रधनुष निर्माण मेन्स के लिये:इंद्रधनुष निर्माण और यह जलवायु परिवर्तन के साथ इसका संबंध |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एक शोध में पाया गया है कि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि के कारण क्लाउड कवर और वर्षा में परिवर्तन से औसत वैश्विक वार्षिक इंद्रधनुष दिनों में वृद्धि होने का अनुमान है।

- वर्ष 2100 तक विश्व स्तर पर इंद्रधनुष के औसत दिनों में 4.0-4.9% की वृद्धि होने की उम्मीद है।

अध्ययन से इंद्रधनुष के बारे में निष्कर्ष:

- कम इंद्रधनुष वाले क्षेत्र:

- लगभग 21-34% भूमि क्षेत्र इंद्रधनुष के दिनों को खो देंगे।

- मध्य अफ्रीका, मेडागास्कर और मध्य दक्षिण अमेरिका को छोड़कर जिन क्षेत्रों में इंद्रधनुष के दिनों में कमी आएगी, उनमें वर्ष 2100 तक कुल वर्षा में कमी का अनुमान है।

- सभी में अधिक वार्षिक शुष्क दिन और कम कुल वार्षिक क्लाउड कवर होने का अनुमान है।

- उच्च इंद्रधनुष वाले क्षेत्र:

- उच्च उत्सर्जन वाले क्षेत्र (लगभग 66-79%) इंद्रधनुष के दिनों को प्राप्त करेंगे।

- भारत उन देशों में से एक है जहाँ इंद्रधनुष के दिनों की संख्या बढ़ेगी।

- माली, नाइजर, चाड, सूडान और इथियोपिया जैसे अफ्रीकी देशों में भी अधिक इंद्रधनुष बनने की संभावना है।

- रेनबो गेन हॉटस्पॉट ज़्यादातर उच्च अक्षांशों पर या बहुत अधिक ऊँचाई पर स्थित होते हैं, जैसे तिब्बती पठार, जहाँ कम बर्फ और अधिक बारिश होने की संभावना होती है।

- पूर्वी बोर्नियो और उत्तरी जापान जैसे दो इंद्रधनुष हॉटस्पॉट में कुल वर्षा में वृद्धि होगी लेकिन प्रति वर्ष अधिक शुष्क दिन होंगे।

इंद्रधनुष और जलवायु परिवर्तन में परस्पर संबंध:

- विषय:

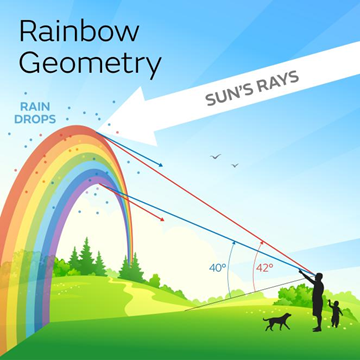

- इंद्रधनुष एक सामान्य वायुमंडलीय प्रकाशीय घटना है। बरसात के मौसम में जब पानी की बूँदे सूर्य के प्रकाश पर पड़ती है तब सूर्य की किरणों का विक्षेपण ही इंद्रधनुष के सुंदर रंगों का कारण बनता है।

- जब सूरज की रोशनी बारिश की बूँदों से टकराती है, तो कुछ प्रकाश परावर्तित हो जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कई अलग-अलग वेवलेंथ के साथ प्रकाश से बना होता है और प्रत्येक वेवलेंथ एक अलग कोण पर परावर्तित होता है। इस प्रकार स्पेक्ट्रम अलग हो जाता है, जिससे इंद्रधनुष बनता है।

- इंद्रधनुष को कोहरे, समुद्री फुहारें या झरनों के आसपास भी देखा जा सकता है।

- यह एक दृष्टि संबंधी/ऑप्टिकल भ्रम है, यह वास्तव में आकाश में किसी विशिष्ट स्थान पर मौजूद नहीं होता है।

- इंद्रधनुष प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन का परिणाम है।

- अपवर्तन और परावर्तन दोनों ही ऐसी घटनाएँ हैं जिनमें तरंग की दिशा में परिवर्तन शामिल होता है।

- अपवर्तित तरंग "झुकी हुई" दिखाई दे सकती है, जबकि परावर्तित तरंग किसी सतह या अन्य तरंगाग्र से "वापस आती हुई" प्रतीत हो सकती है।

- प्राथमिक इंद्रधनुष पर रंग हमेशा उनकी तरंग दैर्ध्य के क्रम में होते हैं, दीर्घ से सबसे लघु तक: लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो और बैंगनी।

- इंद्रधनुष एक सामान्य वायुमंडलीय प्रकाशीय घटना है। बरसात के मौसम में जब पानी की बूँदे सूर्य के प्रकाश पर पड़ती है तब सूर्य की किरणों का विक्षेपण ही इंद्रधनुष के सुंदर रंगों का कारण बनता है।

- जलवायु परिवर्तन के साथ संबंध:

- जीवाश्म ईंधन जलाने जैसी मानवीय गतिविधियाँ वातावरण को गर्म कर रही हैं, जिससे स्वरूप और वर्षा एवं बादलों की मात्रा में परिवर्तन होता है।

- जलवायु परिवर्तन वाष्पीकरण और नमी के अभिसरण को प्रभावित करके इंद्रधनुषी घटना के वितरण को बदल देगा।

- यह वर्षा और बादल अच्छादन के स्वरूप को बदल देता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्नवर्षा की बूँदों पर सूर्य की रोशनी पड़ने पर इंद्रधनुष बनता है। निम्नलिखित में से कौन-सी भौतिक घटनाएँ इसके लिये उत्तरदायी हैं? (2013)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (d) व्यख्या:

अतः विकल्प (d) सही उत्तर है। |

स्रोत:डाउन टू अर्थ

जैव विविधता और पर्यावरण

अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिज़र्व दिवस

प्रिलिम्स के लिये:बायोस्फीयर रिज़र्व, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को), भारत में बायोस्फीयर रिज़र्व, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। मेन्स के लिये:बायोस्फीयर रिज़र्व: निर्धारण के लिये मानदंड, मुख्य क्षेत्र, कार्य, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति। |

चर्चा में क्यों?

वर्ष 2022 से प्रत्येक वर्ष 3 नवंबर को 'अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिज़र्व दिवस' के रूप में मनाया जाएगा।

बायोस्फीयर रिज़र्व:

- परिचय:

- बायोस्फीयर रिज़र्व (BR), यूनेस्को द्वारा प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों के सांकेतिक भागों के लिये दिया गया एक अंतर्राष्ट्रीय पदनाम है, जो स्थलीय या तटीय/समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों के बड़े क्षेत्रों या दोनों के संयोजन को शामिल करता है।

- बायोस्फीयर रिज़र्व प्रकृति के संरक्षण के साथ आर्थिक एवं सामाजिक विकास तथा संबद्ध सांस्कृतिक मूल्यों के रखरखाव को भी संतुलित करने का प्रयास करता है।

- बायोस्फीयर रिज़र्व को राष्ट्रीय स्तर पर सरकारों द्वारा नामित किया जाता है और वे उन राज्यों के संप्रभु अधिकार क्षेत्र में आते हैं जहाँ वे स्थित हैं।

- इन्हें ‘MAB अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद’ (MAB ICC) के निर्णयों के बाद यूनेस्को के महानिदेशक द्वारा अंतर-सरकारी MAB कार्यक्रम के तहत नामित किया जाता है।

- मैन एंड बायोस्फीयर रिज़र्व प्रोग्राम (MAB) एक अंतर-सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य लोगों और उनके वातावरण के बीच संबंधों में सुधार के लिये वैज्ञानिक आधार स्थापित करना है।

- इनकी स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है।

- तीन मुख्य क्षेत्र :

- कोर क्षेत्र (Core Areas): इसमें एक जटिल या सुभेद्य संरक्षित क्षेत्र शामिल है जो परिदृश्य, पारिस्थितिकी तंत्र, प्रजातियों और आनुवंशिक भिन्नता के संरक्षण में योगदान देता है।

- बफर क्षेत्र (Buffer Zone): यह मुख्य क्षेत्र को चारों तरफ से संरक्षित करता है या जोड़ता है तथा इसका उपयोग ध्वनि पारिस्थितिक गतिविधियों को संतुलित करने हेतु किया जाता है जो वैज्ञानिक अनुसंधान, निगरानी, प्रशिक्षण एवं शिक्षा को सुदृढ़ कर सकते हैं।

- संक्रमण क्षेत्र (Transition Area): संक्रमण क्षेत्र वह स्थान है जहाँ समुदाय सामाजिक- सांस्कृतिक और पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ आर्थिक एवं मानवीय गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं।

भारत/विश्व में बायोस्फीयर रिज़र्व की स्थिति:

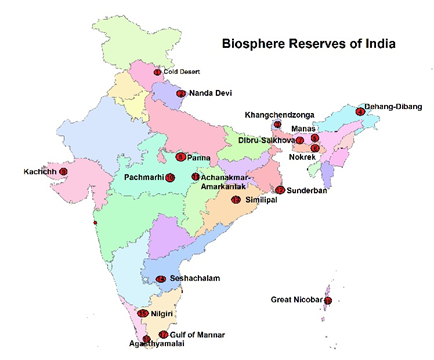

- भारत में:

- भारत में वर्तमान में 60,000 वर्ग किमी में फैले 18 अधिसूचित बायोस्फीयर रिज़र्व हैं।

- भारत में पहला बायोस्फीयर रिज़र्व तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में फैले नीलगिीरि के नीले पहाड़ थे।

- सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिज़र्व कच्छ (गुजरात) की खाड़ी है और सबसे छोटा डिब्रू-सैखोवा (असम) है।

- अन्य बड़े बायोस्फीयर रिज़र्व मन्नार की खाड़ी (तमिलनाडु), सुंदरबन (पश्चिम बंगाल) और शीत रेगिस्तान (हिमाचल प्रदेश) हैं।

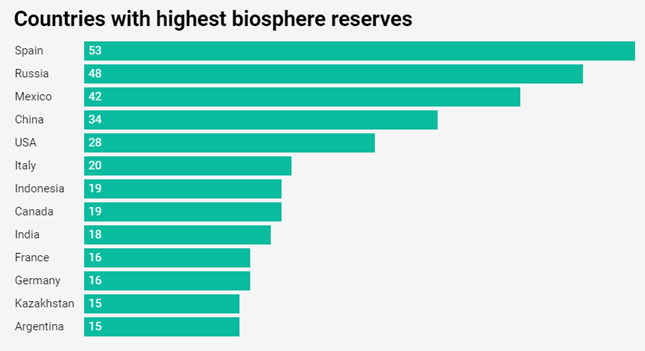

- वैश्विक स्तर पर:

- परिचय:

- यूनेस्को के अनुसार, 22 ट्रांसबाउंड्री साइटों सहित 134 देशों में 738 बायोस्फीयर रिज़र्व हैं।

- क्षेत्र के आधार पर:

- सबसे अधिक बायोस्फीयर रिज़र्व यूरोप और उत्तरी अमेरिका में हैं, इसके बाद एशिया और प्रशांत, लैटिन अमेरिका तथा कैरिबियन, अफ्रीका एवं अरब देशों का नाम आता है।

- दक्षिण एशिया मे, 30 से अधिक बायोस्फीयर रिज़र्व स्थापित किये गए हैं। पहला श्रीलंका में हुरुलु बायोस्फीयर रिज़र्व था, जिसमें 25,500 हेक्टेयर उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन शामिल था।

- बांग्लादेश, भूटान और नेपाल में अब तक कोई बायोस्फीयर रिज़र्व नहीं है।

- देशों के आधार पर :

- ऐसी साइटों की सबसे अधिक संख्या स्पेन, रूस और मैक्सिको में है।

- विश्व का प्रथम 'पाँच देशों का बायोस्फीयर रिज़र्व':

- यह बायोस्फीयर रिज़र्व मुरा, द्रवा और डेन्यूब नदियों के 700 किलोमीटर के क्षेत्र और ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, हंगरी तथा सर्बिया में फैला हुआ है, जिसे यूनेस्को द्वारा सितंबर 2021 में घोषित किया गया ।

- इस रिज़र्व का कुल क्षेत्रफल एक मिलियन हेक्टेयर है जिसे 'यूरोप का अमेज़न' (Amazon of Europe) कहा जाता है तथा यह अब यूरोप में सबसे बड़ा नदी संरक्षित क्षेत्र है।

- परिचय:

आगे की राह

- संक्रमण क्षेत्रों में वन संसाधनों पर निर्भर आदिवासियों के भूमि अधिकारों को सुरक्षित किया जाना चाहिये।

- मुन्नार घोषणा पत्र जो बताता है कि बायोस्फीयर रिज़र्व को रेगिस्तान और गंगा के मैदानी जैव-भौगोलिक क्षेत्रों से बाहर रखा जा सकता है, को भी लागू किया जाना चाहिये।।

- चूँकि बायोस्फीयर रिज़र्व अवधारणा का उद्देश्य सतत् विकास था, इसलिये शब्द आरक्षित को एक उपयुक्त शब्द के साथ प्रतिस्थापित किया जाना चाहिये।

- सरकार को विभिन्न बायोस्फीयर रिज़र्व जैसे नीलगिरि बायोस्फीयर रिज़र्व पर आक्रमण करने वाली विदेशी प्रजातियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिये।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिये: (2013)

उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (a) प्रश्न. जैवविविधता के साथ-साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिये सबसे महत्त्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? (2014) (a) जीवमंडल निचय (रिज़र्व) उत्तर: (a) प्रश्न. भारत के सभी बायोस्फीयर रिज़र्व में से चार को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड नेटवर्क के रूप में मान्यता दी गई है। निम्नलिखित में से कौन-सा उनमें से एक नहीं है? (2008) (a) मन्नार की खाड़ी उत्तर: (b) |

स्रोत: द हिंदू