भारतीय राजव्यवस्था

भारत में प्रेस की स्वतंत्रता: चुनौतियाँ एवं रणनीतियाँ

- 25 May 2024

- 26 min read

यह एडिटोरियल 21/5/2024 को ‘हिंदू बिज़नेस लाइन’ में प्रकाशित ‘Questions on press freedom’ लेख पर आधारित है। इसमें विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की हालिया रैंकिंग पर चर्चा की गई है जो चिंताजनक है, विशेष रूप से जबकि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है।

|

विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, अनुच्छेद 19(1)(a), धारा 124A, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, प्रेस की स्वतंत्रता, वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भारतीय प्रेस परिषद, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, समाचार प्रसारणकर्ता संघ (NBA), भारत में प्रेस की स्वतंत्रता, व्हिसलब्लोअर्स संरक्षण अधिनियम, 2014, एशिया-प्रशांत क्षेत्र। मेन्स के लिये:भारतीय लोकतंत्र के लिये प्रेस की स्वतंत्रता का महत्त्व, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के उपाय। |

भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में प्रेस/मीडिया जनता की आवाज़ को बुलंद करने और सरकारी कार्रवाइयों पर प्रकाश डालने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक महत्त्वपूर्ण प्रहरी के रूप में कार्य करता है, जो सरकार के कार्यकरण की संवीक्षा करने और किसी भी राज्य अभिकर्ता द्वारा किये गए किसी भी कथित अन्याय या कमियों की ओर ध्यान आकर्षित करने में प्रमुख भूमिका निभाता है। हालाँकि, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक (World Press Freedom Index) भारत के संबंध में एक चिंताजनक तस्वीर प्रस्तुत करता है।

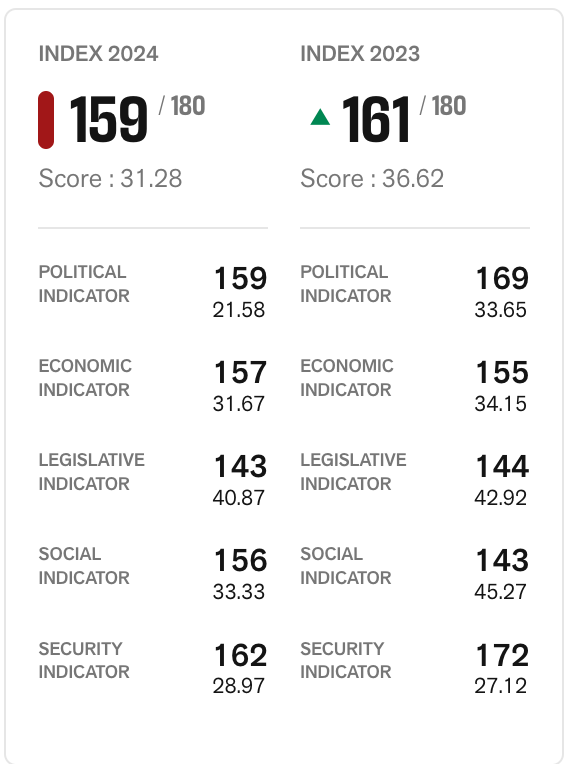

हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 180 देशों की सूची में 159वाँ स्थान प्राप्त हुआ है, जो विशेष रूप से विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में इसकी स्थिति को देखते हुए चिंताजनक है। हालाँकि भारत की रैंकिंग में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन यह सुधार देश की प्रगति के कारण नहीं बल्कि अन्य देशों में प्रेस स्वतंत्रता में गिरावट के कारण हुआ है।

भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के लिये मौजूद प्रमुख चुनौतियों में मीडिया का कुछ व्यक्तियों या संस्थाओं के हाथों में केंद्रित होना (यानी मीडिया संस्थानों की कॉर्पोरेट और राजनीतिक हाईजैकिंग) शामिल है। मीडिया के स्वामित्व के कारण दृष्टिकोणों में विविधता की कमी उत्पन्न हो सकती है, विशिष्ट आख्यानों या एजेंडों का प्रभुत्व हो सकता है और अभिव्यक्ति की बहुलता सीमित हो सकती है, जिससे पत्रकारों की स्वतंत्र रूप से रिपोर्ट कर सकने की क्षमता में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक (WPFI):

- परिचय:

- यह विश्व भर के देशों में प्रेस की स्वतंत्रता के स्तर का एक व्यापक मूल्यांकन है, जिसे वर्ष 2002 से रिपोर्टर्स सैन्स फ्रंटियर्स (Reporters Sans Frontiers- RSF) द्वारा प्रतिवर्ष संकलित किया जाता है।

- उद्देश्य:

- इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि पत्रकार, मीडिया संगठन और नागरिक किस सीमा तक सूचना के संग्रहण, रिपोर्टिंग एवं अभिगम्यता के अपने अधिकारों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकने में सक्षम हैं। इसके साथ ही, इस स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिये प्राधिकारों द्वारा किये गए प्रयासों पर भी विचार किया जाता है।

- यह सूचकांक विशेष रूप से प्रेस की स्वतंत्रता पर केंद्रित है तथा जिन देशों का यह मूल्यांकन करता है, वहाँ पत्रकारिता की गुणवत्ता या व्यापक मानवाधिकार संबंधी मुद्दों का मूल्यांकन नहीं करता है।

- कार्यविधि:

- इसकी कार्यविधि (जिसे वर्ष 2021 में अद्यतन किया गया) प्रेस की स्वतंत्रता को पत्रकारों की, व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से, सार्वजनिक हित में समाचारों का चयन, उत्पादन एवं प्रसार करने की क्षमता के रूप में परिभाषित करने पर केंद्रित है।

- यह राजनीतिक, आर्थिक, विधिक एवं सामाजिक प्रभावों से स्वतंत्रता पर बल देता है, साथ ही पत्रकारों की शारीरिक एवं मानसिक दोनों तरह से सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

- प्रमुख संकेतक: प्रेस की स्वतंत्रता का आकलन करने के लिये यह सूचकांक पाँच प्रमुख संकेतकों का उपयोग करता है:

- राजनीतिक संदर्भ

- विधिक ढाँचा

- आर्थिक संदर्भ

- सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरण

- सुरक्षा

विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक (WPFI) 2024 की प्रमुख बातें

- वैश्विक रुझान:

- यूरोपीय संघ के देशों में, विशेष रूप से हाल ही में यूरोपीय मीडिया स्वतंत्रता अधिनियम (European Media Freedom Act- EMFA) के कार्यान्वयन के बाद से, प्रेस की स्वतंत्रता अपेक्षाकृत सुदृढ़ बनी हुई है।

- इसके विपरीत, मगरीब (Maghreb) और मध्य-पूर्व क्षेत्र सरकार द्वारा अधिरोपित कड़े प्रेस प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं।

- वैश्विक स्तर पर तुलनात्मक विश्लेषण:

- नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन जैसे स्कैंडिनेवियाई देश रैंकिंग में शीर्ष पर हैं, जबकि इरिट्रिया, सीरिया और अफगानिस्तान सबसे निचले पायदान पर हैं।

- ब्रिक्स (BRICS) देशों में ब्राज़ील और दक्षिण अफ़्रीका भारत से ऊपर हैं, जबकि चीन और रूस को भारत से नीचे स्थान दिया गया है। दक्षिण एशिया में, भारत बांग्लादेश को छोड़कर अन्य सभी देशों से नीचे है।

- प्रेस स्वतंत्रता रैंकिंग में भारत का स्थान:

- वर्ष 2024 में भारत की रैंकिंग 159 है (जो वर्ष 2023 की 161वीं रैंकिंग से कुछ बेहतर है) और इसे अधिकृत फिलिस्तीनी क्षेत्रों, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की और रूस जैसे देशों के साथ रखा गया है। यह रैंकिंग भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के चिंताजनक स्तर को दर्शाती है।

- भारत की प्रतिक्रिया: भारत ने इस रिपोर्ट को निम्नलिखित आधारों पर अस्वीकार कर दिया-

- युक्तियुक्त निर्बंधन: वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19 (1)), जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है, को अनुच्छेद 19 (2) के तहत उल्लिखित कुछ आधारों—भारत की संप्रभुता एवं अखंडता,राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय की अवमानना, मानहानि या अपराध-उद्दीपन—पर युक्तियुक्त निर्बंधन के दायरे में रखा जा सकता है।

- संदिग्ध कार्यविधि: भारत मानता है कि इस सूचकांक की कार्यविधि संदिग्ध है और इसमें पारदर्शिता की कमी है जहाँ नमूने के छोटे आकार और लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर पर्याप्त विचार नहीं करने जैसे कारक को दोषी माना जाता है।

लोकतंत्र में स्वतंत्र और अप्रतिबंधित मीडिया का महत्त्व:

- लोकतांत्रिक ढाँचे और नागरिक जागरूकता के लिये आवश्यक:

- प्रेस की स्वतंत्रता भारत जैसे लोकतांत्रिक समाजों की आधारशिला है, क्योंकि यह लोकतांत्रिक सिद्धांतों को सुदृढ़ बनाती है तथा लोकतंत्र के तीन स्तंभों के साथ सहभागिता को बढ़ावा देती है।

- रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य (1950) मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है) के मूल अधिकार की पुष्टि की।

- राष्ट्र की प्रत्यास्थता को बढ़ाना:

- पूर्वाग्रहरहित रिपोर्टिंग एवं विश्लेषण के माध्यम से मीडिया आउटलेट नागरिकों के बीच सूचना-संपन्न निर्णयन को सुगम बनाते हैं। वे नागरिकों को उनके अधिकारों एवं कर्त्तव्यों के बारे में जागरूक कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करते हैं।

- उदाहरण के लिये, चुनावों के दौरान मीडिया आउटलेट राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और उनकी नीतियों के बारे में मतदाताओं तक सूचना पहुँचाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

- सरकारी अतिक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा:

- स्वतंत्र प्रेस सरकारों एवं प्रशासनिक निकायों की गतिविधियों पर निगरानी का अत्यंत महत्त्वपूर्ण कार्य करता है।

- वर्ष 2005 में अधिनियमित RTI अधिनियम नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकारों के पास उपलब्ध सूचना तक पहुँच का अधिकार देता है, जिससे शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिलता है।

- सामाजिक अन्याय के विरुद्ध कदम:

- यह जागरूकता बढ़ाने और सामाजिक कुरीतियों एवं अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने का दायित्व रखता है।

- वर्ष 2012 में निर्भया मामले की मीडिया कवरेज ने सार्वजनिक विमर्श को प्रेरित किया और महिला सुरक्षा, कानून प्रवर्तन सुधार एवं लिंग संवेदनशीलता के महत्त्व जैसे अत्यंत गंभीर मुद्दों पर चर्चा को बढ़ावा दिया।

- सतर्क निगरानी और सार्वजनिक हितों की रक्षा:

- मीडिया राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर जनता की आवाज़, इसके पैरोकार एवं प्रहरी के रूप में कार्य करती है। यह एक शिक्षा प्रदाता, मनोरंजन प्रदाता और समकालीन अभिलेखनकर्ता के रूप में भी कार्य करता है।

- उदाहरण के लिये, मीडिया धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर करने के रूप में सरकारी नीतियों और व्यय की संवीक्षा करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा निष्पक्ष रिपोर्टिंग के माध्यम से पारदर्शी शासन में योगदान देता है।

भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित करने वाले प्रमुख कारक

- पत्रकारों के विरुद्ध शारीरिक धमकियाँ और हिंसा: विशेष रूप से जब पत्रकार भ्रष्टाचार या सांप्रदायिक तनाव जैसे संवेदनशील मुद्दों पर रिपोर्ट करते हैं तो उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। उन्हें अपने पेशेवर कर्तव्यों का पालन करते समय हमलों का सामना करना पड़ता है या यहाँ तक कि कई बार अपनी जान भी गँवानी पड़ती है।

- भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124A जैसे कानून—जो राजद्रोह को अपराध मानते हैं तथा जिसके लिये आजीवन कारावास की सज़ा हो सकती है, प्रेस की स्वतंत्रता को और अधिक खतरे में डालते हैं।

- कॉर्पोरेट और राजनीतिक प्रभाव: मीडिया के एक बड़े भाग पर (चाहे वह प्रिंट मीडिया हो या विजुअल मीडिया) कॉर्पोरेट और राजनीतिक संस्थाओं का अत्यधिक प्रभाव पत्रकारिता की स्वतंत्रता से समझौता करता है और निहित स्वार्थों की पूर्ति करता है, जिससे प्रेस की स्वतंत्रता कमज़ोर होती है।

- ‘फेक न्यूज़’ और ‘हेट स्पीच’: पेड न्यूज, एडवरटोरियल जैसे मीडिया के तौर-तरीके और फेक न्यूज़ के प्रसार से मीडिया की विश्वसनीयता कमज़ोर होती है और निष्पक्ष रूप से रिपोर्टिंग करने की उसकी क्षमता नष्ट होती है।

- पत्रकारों को लक्षित करने वाले हेट स्पीच का सोशल नेटवर्क पर व्यापक प्रसार होता है, जिससे उनकी सुरक्षा एवं हित को प्रत्यक्ष खतरा उत्पन्न होता है।

- उदाहरण के लिये, बिजोई इमैनुएल बनाम केरल राज्य (1986) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि बोलने के अधिकार में चुप रहने या एक शब्द भी न बोलने का अधिकार भी शामिल है।

- सेल्फ-सेंसरशिप और नैतिक चुनौतियाँ: यह अभ्यास मीडिया बिरादरी में व्यापक रूप से व्याप्त है, जो विभिन्न स्रोतों की ओर से प्रतिक्रिया या दबाव के भय से प्रेरित है और इस सतर्क रवैये के परिणामस्वरूप कुछ विषयों से परहेज किया जाता है या विवादास्पद मुद्दों पर कम मुखर रुख अपनाया जाता है।

- व्याप्त नैतिक चुनौतियाँ वास्तविक तथ्यों की रिपोर्टिंग करने और सेंसरशिप या सरकार द्वारा आरोपित प्रतिबंधों के बीच एक संतुलन के आसपास संकेंद्रित हैं।

- पत्रकार स्वयं को जनता को सटीक, व्यापक सूचना उपलब्ध कराने के अपने कर्तव्य और संवेदनशील विषयों या असहमतिपूर्ण दृष्टिकोणों पर रिपोर्टिंग करने के कारण सेंसरशिप, कानूनी कार्रवाइयों या व्यक्तिगत हानि का सामना करने के जोखिम के बीच फँसा हुआ महसूस कर सकते हैं।

- सरकारी हस्तक्षेप: सरकार का हस्तक्षेप स्थिति को और अधिक जटिल बना देता है, क्योंकि यह विज्ञापन बजट को नियंत्रित करने जैसे साधनों के माध्यम से मीडिया संगठनों की संपादकीय स्वतंत्रता को कमज़ोर कर सकता है। सरकारें अपने विचारों से मेल रखने वाली मीडिया को पुरस्कृत करने या असहमति रखने वाली मीडिया को दंडित करने के रूप में मीडिया द्वारा ख़बरों के प्रस्तुतिकरण को आकार दे सकती हैं।

भारत में प्रेस की स्वतंत्रता से संबद्ध विभिन्न निकाय:

- नियामक निकाय:

- भारतीय प्रेस परिषद (Press Council of India- PCI): प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के तहत स्थापित भारतीय प्रेस परिषद पत्रकारिता में प्रेस की स्वतंत्रता एवं नैतिक मानकों को बनाए रखने और बढ़ावा देने के लिये एक निगरानी संस्था के रूप में कार्य करता है।

- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय: सरकार के इस निकाय को भारत में मीडिया क्षेत्र के लिये नीतियाँ एवं दिशानिर्देश तय करने का कार्य सौंपा गया है।

- न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (NBA): NBA भारत में निजी टेलीविज़न न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स का प्रतिनिधित्व करने वाला एक स्व-नियामक संगठन है। यह टेलीविज़न न्यूज़ चैनलों के लिये नैतिक मानक निर्धारित करता है और उन्हें लागू करता है।

- प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाली संस्थाएँ:

- एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया: इसमें प्रमुख समाचार पत्रों और समाचार पत्रिकाओं के संपादक शामिल होते हैं। यह प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करता है और पत्रकारों के अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों पर ध्यान केंद्रित करता है।

- विधिक प्रणाली: भारत की न्यायपालिका (सर्वोच्च न्यायालय सहित) प्रेस की स्वतंत्रता की सुरक्षा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है और न्यायालयों के पास प्रेस की स्वतंत्रता के उल्लंघन से निपटने, पत्रकारों की सुरक्षा करने और मीडिया से संबंधित कानूनों का निर्वचन करने का अधिकार है।

- अंतर्राष्ट्रीय संगठन: ‘रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स’ (RSF) और ‘कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स’ (CPJ) जैसी वैश्विक संस्थाएँ भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की निगरानी करती हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसके उल्लंघन को उजागर करती हैं।

भारत में प्रेस की स्वतंत्रता में सुधार के लिये आवश्यक रणनीतियाँ:

- कार्यान्वयन समिति की सिफारिशें:

- न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा समिति (2012), भारतीय प्रेस परिषद और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पत्रकारों के लिये विधिक एवं नैतिक प्रशिक्षण अपनाने, मीडिया संस्थानों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ावा देने और विधिक उपायों एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से प्रेस की स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी की सुरक्षा सुनिश्चित करने की सिफ़ारिश की है।

- सुदृढ़ विधिक ढाँचा:

- भारत में संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के रूप में एक सुदृढ़ विधिक ढाँचा मौजूद है, जो वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।

- हालाँकि पत्रकारों को उत्पीड़न, धमकी और हिंसा से बचाने के लिये विधियों एवं विनियमों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। वर्ष 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतंत्र वाक् एवं प्रेस के महत्त्व की पुष्टि करते हुए कहा कि वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सत्य तक पहुँच के लिये ‘सर्वोत्कृष्ट साधन’ है।

- स्वतंत्र मीडिया नियामक निकाय:

- मीडिया के कार्यकरण की निगरानी के लिये स्वतंत्र एवं स्वायत्त नियामक निकायों की स्थापना से निष्पक्ष और पूर्वाग्रहरहित रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है।

- इसके सदस्यों के लिये पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया सुनिश्चित करना, पर्याप्त संसाधन एवं वित्तपोषण उपलब्ध कराना और मीडिया को निष्पक्ष रूप से विनियमित करने की इसकी क्षमता में जनता के भरोसे को बढ़ाना आवश्यक होगा।

- ‘व्हिसलब्लोअर्स’ और पत्रकारों के लिये सुरक्षा:

- गलत कार्यों को उजागर करने वाले या संवेदनशील मुद्दों पर रिपोर्टिंग करने वाले मुखबिरों (whistleblowers) और पत्रकारों की सुरक्षा के लिये विधियों एवं प्रक्रियाओं का निर्माण निर्भीक रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित कर सकता है।

- उदाहरण के लिये व्हिसलब्लोअर्स संरक्षण अधिनियम, 2014 सार्वजनिक क्षेत्र में मुखबिरों की सुरक्षा के लिये एक विधिक ढाँचा प्रदान करता है।

- ऑनलाइन खतरों और फेक न्यूज़ से निपटना:

- डिजिटल मीडिया के बढ़ते उपयोग के साथ, पत्रकारों को लक्षित करने वाले साइबर उत्पीड़न, ट्रोलिंग एवं दुष्प्रचार अभियान जैसे ऑनलाइन खतरों से निपटना आवश्यक है।

- वर्ष 2022 में न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन (NBDA) ने पत्रकारों, विशेषकर महिला पत्रकारों, के ऑनलाइन उत्पीड़न एवं दुर्व्यवहार और फेक न्यूज़ से निपटने के लिये एक अभियान शुरू किया।

- मीडिया साक्षरता और प्रशिक्षण:

- पत्रकारिता में विद्यमान नैतिक असंगति से निपटने, मीडिया संगठनों के भीतर पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ावा देने और विधिक सुरक्षा के माध्यम से प्रेस की स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी की रक्षा करने के लिये मीडिया साक्षरता एवं नैतिकता प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं।

- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:

- अंतर्राष्ट्रीय संगठनों एवं मंचों के साथ सहयोग करने से सर्वोत्तम अभ्यासों को बढ़ावा देने, अनुभवों को साझा करने और भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के लिये वैश्विक समर्थन हासिल करने में मदद मिल सकती है।

- भारत, अंतर्राष्ट्रीय संचार विकास कार्यक्रम (International Programme for the Development of Communication- IPDC) का सदस्य है। यह यूनेस्को (UNESCO) की एक पहल है जो दुनिया भर में मीडिया विकास और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करता है।

निष्कर्ष

भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखने का प्रयास बहुआयामी प्रकृति रखता है और इसके लिये सहयोगात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है। न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा समिति (2012), भारतीय प्रेस परिषद और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जैसे निकायों की सिफ़ारिशें मीडिया साक्षरता बढ़ाने, पत्रकारों के लिये नैतिक प्रशिक्षण को सुदृढ़ करने, मीडिया संगठनों के भीतर पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ावा देने जैसे विषयों के महत्त्व पर बल देती हैं।

अभ्यास प्रश्न: भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के समक्ष विद्यमान प्रमुख बाधाओं पर विचार कीजिये और देश में स्वतंत्र एवं स्वायत्त प्रेस की सुरक्षा एवं संवर्द्धन के लिये आवश्यक रणनीतियों का प्रस्ताव कीजिये।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न 2. निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपर्युक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है? (2018) (a) अनुच्छेद 14 एवं संविधान के 42वें संशोधन के अधीन उपबंध। उत्तर: (c) मेन्सप्रश्न: आप ‘वाक् और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य’ संकल्पना से क्या समझते हैं? क्या इसकी परिधि में घृणा वाक् भी आता है? भारत में फिल्में अभिव्यक्ति के अन्य रूपों से तनिक भिन्न स्तर पर क्यों हैं? चर्चा कीजिये। |