जैव विविधता और पर्यावरण

बैक्टीरिया: प्लास्टिक प्रदूषण का प्राकृतिक समाधान

- 04 Apr 2025

- 28 min read

यह एडिटोरियल 07/05/2024 को द हिंदू में प्रकाशित “Scientifically Speaking: How bacteria might help solve our plastic problem” पर आधारित है। इस लेख में प्लास्टिक के पर्यावरणीय खतरे को सामने लाया गया है और एक ऐसी सफलता पर प्रकाश डाला गया है जहाँ वैज्ञानिकों ने ई. कोलाई को एक सुदृढ़, बायोडिग्रेडेबल विकल्प (एक नवाचार जिसे भारत को अपनाना चाहिये) बनाने के लिये इंजीनियर किया है।

प्रिलिम्स के लिये:प्लास्टिक, SDG12 (उत्तरदायित्वपूर्ण खपत और उत्पादन), डाइऑक्सिन और फ्यूरान, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, बहुस्तरीय प्लास्टिक (MLP), स्मार्ट सिटी मिशन, माइक्रोप्लास्टिक, मिशन लाइफ फ्रेमवर्क, दीनदयाल अंत्योदय योजना (DAY-NULM), स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 मेन्स के लिये:प्लास्टिक रीसाइक्लिंग में प्रमुख उभरती प्रगति, भारत में प्लास्टिक प्रबंधन से जुड़े प्रमुख मुद्दे। |

प्लास्टिक ने आधुनिक जीवन में क्रांति ला दी है, लेकिन अब यह गंभीर पर्यावरणीय चुनौती बन गया है, जो सदियों से हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में बना हुआ है और जलवायु परिवर्तन में योगदान दे रहा है। कोरिया के एडवांस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने ई. कोलाई बैक्टीरिया (E. coli) को एक आशाजनक बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक विकल्प बनाने के लिये इंजीनियर किया है जो नायलॉन की तरह मज़बूती, लेकिन पॉलिएस्टर की तरह सरल विघटन क्षमता के साथ संबद्ध है। भारत को अपने बढ़ते प्लास्टिक अपशिष्ट के संकट को दूर करने के लिये ऐसे अभिनव समाधानों का अंगीकरण करने और विकसित करने के लिये कड़े प्रयासों की आवश्यकता है।

प्लास्टिक रीसाइक्लिंग में प्रमुख उभरती प्रगति क्या हैं?

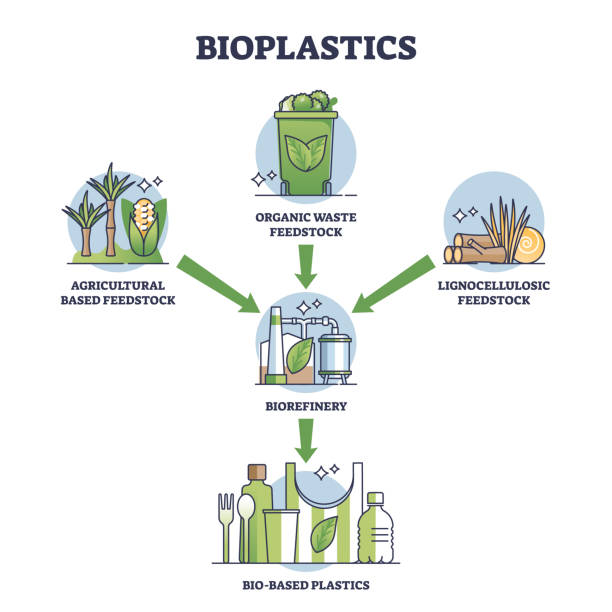

- जैव-इंजीनियरिंग द्वारा निर्मित सूक्ष्मजीवी प्लास्टिक: सिंथेटिक जीवविज्ञान का उपयोग करते हुए, वैज्ञानिक ई. कोलाई जैसे सूक्ष्मजीवों को ग्लूकोज़ जैसे नवीकरणीय पादप-आधारित स्रोतों से जैव-निम्नीकरणीय प्लास्टिक बनाने के लिये इंजीनियर कर रहे हैं।

- ये ‘बायो-प्लास्टिक’ (जैसे: आलू स्टार्च आधारित सामग्री से बनी केरल की पर्यावरण-अनुकूल पानी की बोतलें) सरल प्राकृतिक अपघटन के लिये डिज़ाइन की गई हैं, जो संभावित रूप से पेट्रोलियम-आधारित प्लास्टिक की जगह ले सकती हैं। यह रैखिक उत्पादन से चक्रीय, जैविक रूप से एकीकृत अर्थव्यवस्थाओं की ओर बदलाव का प्रतीक है।

- वर्ष 2025 में, कोरिया के KAIST शोधकर्त्ताओं ने अमीनो एसिड के साथ माइक्रोबियल प्लास्टिक विकसित किया, जिसमें नायलॉन की शक्ति को बायोडिग्रेडेबिलिटी के साथ जोड़ा गया।

- इसके अलावा, जापान के शोधकर्त्ताओं ने एक क्रांतिकारी बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक तैयार किया है जो समुद्री जल में घुलनशील है।

- इस प्लास्टिक का पदार्थ भी मज़बूत है और इसे पैकेजिंग सामग्री से लेकर चिकित्सा उपकरणों जैसे विभिन्न उपयोगों के लिये समायोजित किया जा सकता है।

- निष्पक्ष व्यापार प्लास्टिक रीसाइक्लिंग (सामाजिक रूप से समावेशी मॉडल): प्लास्टिक फॉर चेंज जैसे नवीन मॉडल अनौपचारिक श्रमिकों को उचित वेतन और पता लगाने योग्य आपूर्ति शृंखलाओं के साथ औपचारिक प्रणालियों में एकीकृत करके नैतिक रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देते हैं।

- ये मॉडल अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक और उन्नत बनाकर पर्यावरणीय चिंताओं का निवारण एवं सामाजिक समानता सुनिश्चित करते हैं।

- प्लास्टिक फॉर चेंज महासागरों/लैंडफिल्स से प्लास्टिक को हटाता है और अपशिष्ट संग्रहकर्त्ताओं की आजीविका का समर्थन करता है, जिससे चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता और SDG12 (उत्तरदायित्वपूर्ण खपत और उत्पादन) को प्रोत्साहन मिलता है।

- रासायनिक पुनर्चक्रण (उन्नत डीपोलीमराइज़ेशन): याँत्रिक पुनर्चक्रण के विपरीत, जिसमें प्लास्टिक को पुन:चक्रित किया जाता है, रासायनिक पुनर्चक्रण पॉलिमर को उच्च गुणवत्ता वाले अनुप्रयोगों में पुन: उपयोग के लिये मोनोमर्स में विघटित कर देता है।

- इससे निम्न-श्रेणी या दूषित प्लास्टिक को भी प्रभावी ढंग से पुनर्चक्रित किया जा सकता है, जिससे समस्या समाप्त हो जाती है।

- पाइरोवेव और कार्बियोस जैसी कंपनियाँ विश्व स्तर पर इसका नेतृत्व कर रही हैं।

- AI-संचालित अपशिष्ट छंटाई प्रणालियाँ: कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग का उपयोग करके, स्वचालित छंटाई प्रणालियाँ उच्च परिशुद्धता के साथ विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक की पहचान और पृथक्करण कर सकती हैं।

- इससे संदूषण कम होता है और पुनर्चक्रण प्रक्रियाओं की दक्षता में सुधार होता है, विशेष रूप से शहरी MRF में।

- भारत में Recykal और NEPRA स्मार्ट छंटाई प्रणालियों में अग्रणी हैं; AMP रोबोटिक्स जैसी वैश्विक कंपनियाँ वास्तविक-काल छंटाई के लिये AI का उपयोग कर रही हैं।

- प्लास्टिक-से-ईंधन (पाइरोलिसिस प्रौद्योगिकी): पाइरोलिसिस में प्लास्टिक अपशिष्ट को उच्च ताप और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईंधन तेल या औद्योगिक रसायनों में परिवर्तित किया जाता है।

- यद्यपि इस पर पर्यावरण के दृष्टिकोण से अभी भी बहस चल रही है, लेकिन यह अपशिष्ट-से-ऊर्जा बनाने की योजनाओं में गैर-पुनर्चक्रणीय प्लास्टिक के प्रबंधन का एक तरीका प्रस्तुत करता है।

- भारत की GAIL और IIT दिल्ली ने पायरोलिसिस इकाइयों का परीक्षण किया है। IIT दिल्ली ने सिंगल-यूज़ प्लास्टिक से डीजल का उत्पादन भी सफलतापूर्वक किया है।

- पैकेजिंग अपशिष्ट के लिये जमा वापसी प्रणाली (DRS): DRS उपभोक्ताओं को धन वापसी या छूट के बदले में प्रयुक्त प्लास्टिक कंटेनर (बोतलें, दूध की थैलियाँ) वापस करने के लिये प्रोत्साहित करती है।

- यह प्रणाली बेहतर गुणवत्ता वाले प्लास्टिक को एकत्र करने और उसे रीसायकल करने में सहायता करती है तथा उपभोक्ता स्तर पर व्यवहार परिवर्तन को प्रोत्साहित करती है।

- जर्मनी की प्रणाली इस पद्धति का उपयोग करके 98% प्लास्टिक बोतलों को रीसायकल कर लेती है।

- प्लास्टिक सड़कें और बुनियादी अवसंरचना: प्लास्टिक अपशिष्ट को सड़क निर्माण के लिये बिटुमेन मिश्रण में बाइंडर के रूप में पुन: उपयोग किया जाता है, जिससे नागरिक बुनियादी अवसंरचना में स्थायित्व एवं पुन: उपयोग सुनिश्चित होता है।

- इससे अपशिष्ट भार कम होता है और सड़क की गुणवत्ता बढ़ती है, विशेष रूप से उच्च वर्षण क्षेत्रों में।

- भारत में 3 लाख किलोमीटर से अधिक सड़कों को प्लास्टिक तार सड़कों में परिवर्तित कर दिया गया है, जिनमें सीमा पर स्थित सड़कें भी शामिल हैं।

भारत में प्लास्टिक प्रबंधन से जुड़े प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- अप्रभावी अपशिष्ट संग्रहण और कम रिपोर्ट किया गया डेटा: उच्च अपशिष्ट संग्रहण कवरेज के दावों के बावजूद, प्लास्टिक की एक बड़ी मात्रा एकत्रित नहीं हो पाती है, विशेष रूप से ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में।

- इसका परिणाम खुले में डंपिंग और कुप्रबंधन होता है, जो औपचारिक प्रबंधन प्रणालियों को गंभीर रूप से कमज़ोर करता है।

- भारत का आधिकारिक अपशिष्ट संग्रहण 95% बताया गया है, लेकिन शोधों से पता चलता है कि वास्तविक संग्रहण लगभग 81% है।

- आधिकारिक और वास्तविक संग्रह दरों के बीच विसंगति नीतिगत अस्पष्टता उत्पन्न करती है।

- खुले में दहन और विषाक्त प्रदूषण: प्लास्टिक अपशिष्ट को खुले में जलाने की व्यापक प्रथा वायु प्रदूषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये खतरा उत्पन्न करती है।

- इससे डाइऑक्सिन और फ्यूरान जैसे अत्यधिक विषैले रसायन उत्सर्जित होते हैं, जिससे भारत में पहले से ही गंभीर वायु गुणवत्ता की स्थिति और बदतर हो जाती है।

- सुरक्षित निपटान विकल्पों की कमी के कारण यह समस्या विशेष रूप से शहरी मलिन बस्तियों और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है।

- भारत प्रत्येक वर्ष 5.8 मिलियन टन प्लास्टिक अपशिष्ट का दहन करता है और 3.5 मिलियन टन पर्यावरण में छोड़ता है, जो इस मुद्दे की गंभीरता को दर्शाता है।

- प्रतिबंध के बावजूद सिंगल-यूज़ प्लास्टिक का प्रभुत्व: वर्ष 2022 में चुनिंदा सिंगल-यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध जैसे नियामक प्रयासों को अकुशल प्रवर्तन और सस्ती उपलब्धता के कारण न्यूनतम सफलता मिली है।

- ये प्लास्टिक अभी भी पैकेजिंग से लेकर कटलरी तक दैनिक उपभोग के पैटर्न पर हावी है। व्यवहार्य एवं किफायती विकल्पों के बिना, अनुपालन कमज़ोर बना हुआ है।

- उदाहरण के लिये, भारत के प्लास्टिक अपशिष्ट का 43% हिस्सा अभी भी एकल-उपयोग वाली वस्तुओं से बना है और वर्ष 2022 के प्रतिबंध के बावजूद इनकी बिक्री व्यापक रूप से जारी है।

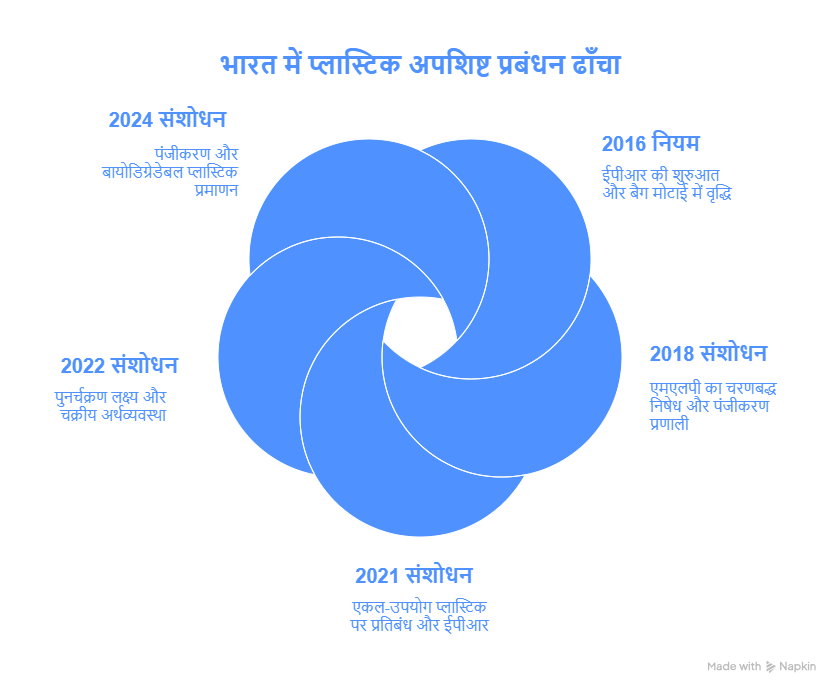

- EPR और नीतिगत कार्यढाँचे का कमज़ोर प्रवर्तन: भारत की विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (EPR) व्यवस्था में प्रभावी निगरानी एवं जवाबदेही का अभाव है।

- छोटे निर्माता प्रायः अनुपालन से बच निकलते हैं तथा केंद्रीकृत ट्रैकिंग के अभाव के कारण कार्यान्वयन खंडित हो जाता है।

- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम (2016, 2021, 2024) जैसे नियम व्यवहार के मुकाबले कागज़ों पर अधिक मौजूद हैं।

- अनिवार्य EPR के बावजूद, केवल 60% प्लास्टिक अपशिष्ट का पुनर्चक्रण किया जाता है (अधिकतर अनौपचारिक क्षेत्रों द्वारा) और बहुस्तरीय प्लास्टिक (MLP) को विनियमित करना कठिन बना हुआ है।

- पृथक्करण और प्रसंस्करण के लिये बुनियादी अवसंरचना का अभाव: भारत का नगरपालिका ठोस अपशिष्ट बुनियादी अवसंरचना जटिल प्लास्टिक प्रकारों, विशेष रूप से गैर-पुनर्चक्रणीय प्लास्टिकों से निपटने के लिये अपर्याप्त है।

- स्रोत पृथक्करण की अनुपस्थिति और अपर्याप्त MRF (सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाएँ) के कारण अपशिष्ट को डंप या जला दिया जाता है। अपशिष्ट प्रसंस्करण तकनीक में निवेश न्यूनतम है।

- उदाहरण के लिये, 77% शहरी अपशिष्ट को बिना उपचारित किये लैंडफिल में डाल दिया जाता है; अनियंत्रित डंप साइटों की संख्या सैनिटरी लैंडफिल से 10:1 अधिक (नेचर, 2024) है।

- माइक्रोप्लास्टिक से पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी खतरे: प्लास्टिक अपशिष्ट अब माइक्रोप्लास्टिक में विघटित होकर भोजन, जल और मृदा तंत्र प्रणालियों में प्रवेश कर रहा है, जिससे नए युग का स्वास्थ्य संकट उत्पन्न हो रहा है।

- कृषि और जल प्रणालियाँ तेज़ी से प्रदूषित हो रही हैं, जिसका खाद्य सुरक्षा एवं मानव स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ रहा है।

- उदाहरण के लिये, भारतीय नल के जल के 83% नमूनों में माइक्रोप्लास्टिक पाए जाते हैं, और अध्ययनों से अपशिष्ट जल के माध्यम से कृषि मृदा में उनकी उपस्थिति की पुष्टि होती है।

- समुद्री जीवों पर माइक्रोप्लास्टिक का प्रभाव चिंता का विषय है, क्योंकि इससे समुद्री जीवों में उलझन (फँसने) और अंतर्ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है, जो समुद्री जीवन के लिये घातक हो सकती है।

- संधारणीय विकल्पों के अंगीकरण में चुनौतियाँ: बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, पादप-आधारित पैकेजिंग, जूट बैग और कपड़े के बैग जैसे पर्यावरण अनुकूल विकल्प प्रायः महंगे होते हैं, अनुपलब्ध होते हैं या उनमें धारणीयता की कमी होती है।

- छोटे व्यवसाय और विक्रेता लागत संबंधी बाधाओं के कारण बदलाव के लिये संघर्ष करते हैं। इसके अतिरिक्त, पारंपरिक प्लास्टिक के लिये लागत प्रभावी, संधारणीय एवं वहनीय विकल्प विकसित करने में अपर्याप्त अनुसंधान और विकास निवेश है।

- सस्ते विकल्पों की उपलब्धता की कमी के कारण, ई-कॉमर्स प्लास्टिक पैकेजिंग मार्केट का आकार वर्ष 2023 तक 23-34 बिलियन डॉलर रहा।

- खाद्य वितरण क्षेत्र भी इसका बड़ा कारण है, जो प्रतिवर्ष लगभग 3,50,000 टन सिंगल-यूज़ प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पन्न करता है।

भारत उन्नत प्लास्टिक प्रबंधन के लिये क्या उपाय अपना सकता है?

- शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन: तकनीकी प्रशिक्षण और वित्तीय संसाधनों के साथ शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने से वार्ड स्तर पर अपशिष्ट पृथक्करण, संग्रहण एवं प्रसंस्करण को लागू करने में मदद मिल सकती है।

- यह विकेंद्रीकरण क्षेत्र-विशिष्ट नवाचारों को सक्षम बनाता है और जवाबदेही को बढ़ाता है। इसे 15वें वित्त आयोग अनुदान और स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 के साथ अभिसरण के माध्यम से संचालित किया जा सकता है।

- नगरपालिका कर्मचारियों की क्षमता में सुधार करने और नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देने से स्थानीय स्वामित्व सुनिश्चित होगा।

- यह विकेंद्रीकरण क्षेत्र-विशिष्ट नवाचारों को सक्षम बनाता है और जवाबदेही को बढ़ाता है। इसे 15वें वित्त आयोग अनुदान और स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 के साथ अभिसरण के माध्यम से संचालित किया जा सकता है।

- प्रवर्तनीय और डिजिटल रूप से ट्रैक की गई विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी: प्लास्टिक के उपयोग, पुनर्प्राप्ति और पुनर्चक्रण का पता लगाने के लिये डिजिटल प्लेटफॉर्मों के साथ EPR को सुदृढ़ करना यह सुनिश्चित कर सकता है कि उत्पादकों को जवाबदेह ठहराया जाए।

- क्यूआर कोड या ब्लॉकचेन-आधारित ट्रेसेबिलिटी सिस्टम का उपयोग करते हुए एक केंद्रीकृत ट्रैकिंग तंत्र तैनात किया जाना चाहिये।

- डिजिटल इंडिया और EPR अनुपालन के लिये राष्ट्रीय डैशबोर्ड के साथ एकीकरण पारदर्शिता ला सकता है तथा ऑडिट को आसान बना सकता है। तृतीय पक्ष के ऑडिट और गैर-अनुपालन के लिये दंड प्रवर्तन को सुदृढ़ कर सकते हैं।

- अनौपचारिक अपशिष्ट क्षेत्र का औपचारिकीकरण: सहकारी समितियों या स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से अपशिष्ट बीनने वालों को औपचारिक पुनर्चक्रण शृंखलाओं में मान्यता देने और एकीकृत करने से संग्रहण दक्षता एवं आजीविका में सुधार होगा।

- औपचारिकता में सामाजिक सुरक्षा (इंदौर मॉडल), प्रशिक्षण और सुरक्षा गियर तक पहुँच शामिल होनी चाहिये। इस प्रयास को दीनदयाल अंत्योदय योजना (DAY-NULM) के साथ जोड़कर गरिमा और उर्ध्वगामी गतिशीलता सुनिश्चित की जा सकती है।

- स्थानीय शासन निकाय श्रमिकों का अभिनिर्धारण और पंजीकरण में सहायता कर सकते हैं।

- समानांतर पारिस्थितिकी-वैकल्पिक पारिस्थितिकी तंत्र के साथ प्रतिबंध का सख्त प्रवर्तन: सिंगल-यूज़ प्लास्टिक पर नीतिगत प्रतिबंध के साथ-साथ किफायती जैव-निम्नीकरणीय विकल्पों के उत्पादन और वितरण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

- सरकार को पर्यावरण अनुकूल पैकेजिंग को बढ़ावा देने के लिये MSME को अनुसंधान एवं विकास तथा विपणन सहायता उपलब्ध करानी चाहिये।

- स्टार्ट-अप इंडिया, MSME मंत्रालय और KVIC को जोड़कर हरित विकल्पों के लिये एक पूर्ण मूल्य शृंखला बनाई जा सकती है। यह दोहरी-पथ वाली नीति प्रतिबंध और प्रतिस्थापन दोनों को सुनिश्चित करती है।

- घरेलू स्तर पर स्रोत पृथक्करण को प्रोत्साहित करना: लगातार अपशिष्ट पृथक्करण के लिये परिवारों को छूट, रियायत या उपयोगिता बिल क्रेडिट के माध्यम से पुरस्कृत किया जाना चाहिये।

- शहरी निकाय अनुपालन करने वाली समितियों के लिये पुरस्कार-संबंधी डैशबोर्ड विकसित कर सकते हैं।

- व्यवहारिक अंतर्दृष्टि इकाई (NITI आयोग) और SBM-शहरी 2.0 अभियान को एकीकृत करने से अंगीकरण में तेज़ी आ सकती है। पृथक्करण प्रथाओं का तकनीक-आधारित गेमीफिकेशन जिम्मेदार अपशिष्ट व्यवहार की संस्कृति का निर्माण कर सकता है।

- सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाओं (MRF) के लिये बुनियादी अवसंरचना को सुदृढ़ करना: स्वचालित पृथक्करण प्रौद्योगिकी से सुसज्जित क्षेत्रीय स्तर के MRF की स्थापना से रीसाइक्लिंग दक्षता में काफी सुधार हो सकता है।

- इन सुविधाओं का निर्माण सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल पर किया जाना चाहिये तथा इन्हें स्मार्ट सिटी परियोजनाओं से जोड़ा जाना चाहिये।

- स्मार्ट सिटीज़ मिशन और AMRUT 2.0 ऐसे बुनियादी अवसंरचना को संयुक्त रूप से वित्तपोषित कर सकते हैं। दीर्घकालिक संधारणीयता हेतु इनको कुशलतापूर्वक संचालित करने के लिये शहरी स्थानीय निकायों को प्रशिक्षित करना महत्त्वपूर्ण है।

- जिला स्तर पर स्थानीयकृत प्लास्टिक कार्य योजना: प्रत्येक ज़िले को अपने आकार, भौगोलिक स्थिति और बुनियादी अवसंरचना के अनुरूप अपनी स्वयं की प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन कार्य योजना विकसित करनी चाहिये।

- इन योजनाओं को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की देखरेख में ज़िला पर्यावरण योजनाओं (DEP) के अंतर्गत अनिवार्य बनाया जाना चाहिये।

- जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजनाओं (SAPCC) के साथ इन्हें एकीकृत करने से प्लास्टिक प्रबंधन व्यापक स्थिरता लक्ष्यों के साथ संरेखित हो जाएगा।

- सर्कुलर इकोनॉमी इनोवेशन हब: स्टार्टअप, शोध संस्थानों और रीसाइकिलर्स के समर्थन के साथ सर्कुलर इकोनॉमी समाधानों पर केंद्रित इनोवेशन क्लस्टर स्थापित किया जाना चाहिये। ये हब बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों, अपसाइक्लिंग तकनीकों और स्केलेबल रीसाइक्लिंग मॉडल पर अनुसंधान एवं विकास को आगे बढ़ा सकते हैं।

- MoEFCC, DST और MSME जैसे मंत्रालय मिशन LiFE फ्रेमवर्कके तहत इनका सह-निर्माण कर सकते हैं। स्थानीय औद्योगिक संघ उभरते समाधानों को पायलट और स्केल करने में मदद कर सकते हैं।

निष्कर्ष:

भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट की बढ़ती समस्या से निपटने के लिये अभिनव प्लास्टिक रीसाइक्लिंग तकनीकें महत्त्वपूर्ण हैं, साथ ही चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना भी महत्त्वपूर्ण है। बायोइंजीनियर्ड प्लास्टिक, AI-संचालित अपशिष्ट छंटाई और उन्नत रासायनिक रीसाइक्लिंग जैसे समाधान संधारणीय अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देकर SDG12 (उत्तरदायित्वपूर्ण खपत और उत्पादन) एवं SDG 13 (जलवायु परिवर्तन कार्रवाई) के साथ संरेखित होते हैं।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत के प्लास्टिक अपशिष्ट संकट को दूर करने में नवीन प्लास्टिक रीसाइक्लिंग प्रौद्योगिकियों के महत्त्व पर चर्चा कीजिये। बड़े पैमाने पर उनके अंगीकरण में प्रमुख प्रगति और चुनौतियों पर प्रकाश डालिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्सप्रश्न 1. भारत में निम्नलिखित में से किसमें एक महत्त्वपूर्ण विशेषता के रूप में ‘विस्तारित उत्पादक दायित्व’ आरंभ किया गया था? (2019) (a) जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन और हस्तन) नियम, 1998 उत्तर: (c) प्रश्न 2. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन.जी.टी.) किस प्रकार केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) से भिन्न है? (2018)

उपर्युत्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (b) प्रश्न 3. पर्यावरण में निर्मुक्त हो जाने वाली ‘सूक्ष्ममणिकाओं (माइक्रोबीड्स)’ के विषय में अत्यधिक चिंता क्यों है? (2019) (a) ये समुद्री पारितंत्रों के लिये हानिकारक मानी जाती हैं। उत्तर: (a) मेन्सप्रश्न 1. निरंतर उत्पन्न किये जा रहे फेंके गए ठोस अपशिष्ट की विशाल मात्राओं का निस्तारण करने में क्या क्या बाधाएँ हैं? हम अपने रहने योग्य परिवेश में जमा होते जा रहे जहरीले अपशिष्टों को सुरक्षित रूप से किस प्रकार हटा सकते हैं? (2018) |