भारतीय राजव्यवस्था

न्यायिक नियुक्तियों में सुधार की आवश्यकता

- 28 Mar 2025

- 16 min read

प्रिलिम्स के लिये:राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC), अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (AIJS), 99वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2014, NJAC अधिनियम, 2014, आधारभूत संरचना, ज़िला न्यायाधीश, संसदीय स्थायी समिति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय मुख्य परीक्षा के लिये:कॉलेजियम प्रणाली और उससे संबंधित मुद्दे, NJAC और AIJS की आवश्यकता |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आवास पर नकदी मिलने से साथ न्यायिक नियुक्तियाँ पुनः चर्चा का विषय बन गया है और कॉलेजियम प्रणाली पर सवाल किये जा रहे हैं।

- इससे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) और अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (AIJS) पर पुनः ध्यान केंद्रित किये जाने की आवश्यकता उजागर हुई है।

भारत में न्यायिक नियुक्तियाँ किस प्रकार की जाती हैं?

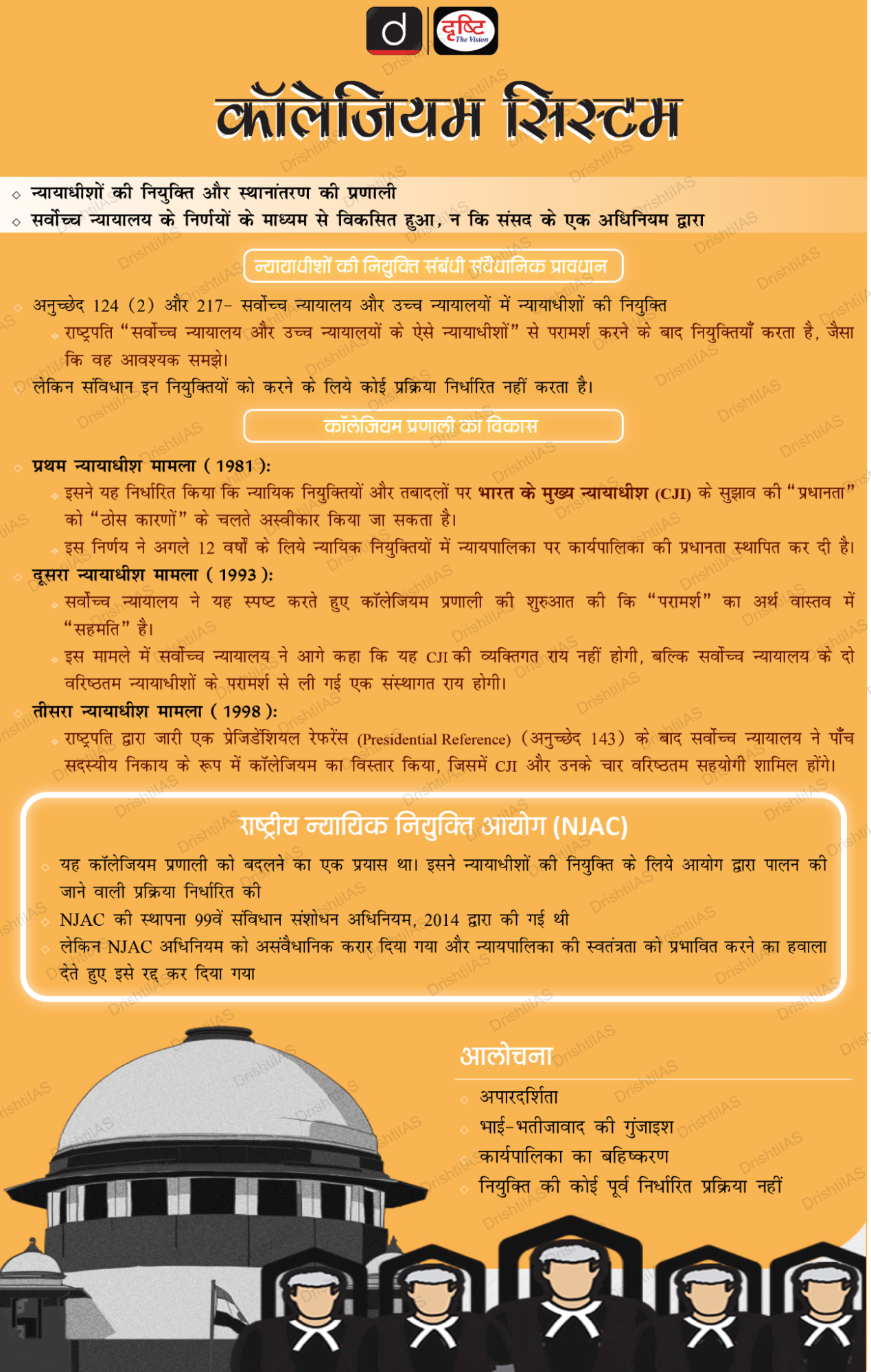

- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति: सर्वोच्च न्यायालय (SC) के न्यायाधीश की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 124 (2) के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

- राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के आवश्यक न्यायाधीशों से परामर्श करने के उपरांत भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, जबकि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश और संबंधित न्यायाधीशों के परामर्श से की जाती है।

- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति: उच्च न्यायालय (HC) के न्यायाधीश की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

- मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

- अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिये संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श किया जाता है।

- दो या अधिक राज्यों के लिये एक ही उच्च न्यायालय होने की स्थिति में राष्ट्रपति सभी संबंधित राज्यों के राज्यपालों से परामर्श करता है।

- कॉलेजियम प्रणाली: यह न्यायाधीशों (सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय) की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है जो संसद के किसी अधिनियम या संविधान के प्रावधान द्वारा स्थापित न होकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है।

न्यायाधीशों की नियुक्ति की वर्तमान प्रणाली से संबंधित चुनौतियाँ क्या हैं?

- कार्यपालिका की कोई भागीदारी नहीं: न्यायिक नियुक्तियाँ केवल न्यायाधीशों द्वारा की जाती हैं, जिसमें कार्यपालिका की कोई भूमिका नहीं होती और कोई निगरानी नहीं होती, जिससे गोपनीयता संबंधी और योग्य उम्मीदवारों के वंचित रहने का खतरा रहता है।

- योग्यता आधारित चयन का अभाव: न्यायाधीशों के पद के लिये उम्मीदवारों के मूल्यांकन हेतु कोई निश्चित मानदंड न होने से पक्षपात और स्वजन पक्षपात को बढ़ावा मिलता है तथा यह अंकल जज सिंड्रोम में परिणत होता है।

- अंकल जज सिंड्रोम न्यायिक नियुक्तियों में स्वजन पक्षपात को संदर्भित करता है। यह पक्षपात और पारदर्शिता के अभाव को उजागर करता है जो न्यायपालिका में जनता के विश्वास को कमज़ोर करता है।

- नियंत्रण और संतुलन पर प्रभाव: कॉलेजियम प्रणाली से शक्ति का संकेंद्रण न्यायपालिका में होता है, जिससे नियंत्रण और संतुलन बाधित होता है और दुरुपयोग और निगरानी की कमी का जोखिम बढ़ जाता है ।

- अपारदर्शी निर्णय-प्रक्रिया: कॉलेजियम प्रणाली बिना किसी आधिकारिक सचिवालय के संचालित होती है, जिससे यह एक गुप्त अथवा अपारदर्शी प्रक्रिया बन जाती है।

- इसके अंतर्गत निर्णय सार्वजनिक जाँच के बिना लिये जाते हैं, तथा कोई भी आधिकारिक रिकॉर्ड या विवरण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं होता।

- नियुक्तियों में विविधता का अभाव: उच्च न्यायपालिका में विशेष रूप से महिलाओं और उपांतिकीकृत समुदायों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व का अभाव है।

- वर्तमान में, सर्वोच्च न्यायालय में दो महिला न्यायाधीश हैं, और अगस्त 2024 तक, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में महिलाओं का प्रतिशत केवल 14% था।

- नियुक्तियों में विलंब: कॉलेजियम प्रणाली में कोई निश्चित समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है, जिसके कारण राष्ट्रपति द्वारा स्पष्टीकरण या पुनर्विचार अनुरोध के कारण विलंब होता है।

- वर्ष 2015 से न्यायिक नियुक्तियों में विलंब हुआ है, जो औसतन 285 दिन है, जबकि पहले यह 274 दिन थी।

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग क्या है?

- परिचय: NJAC एक प्रस्तावित संवैधानिक निकाय था जिसका उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिये कॉलेजियम प्रणाली को प्रतिस्थापित करना था।

- न्यायिक नियुक्तियों के लिये एक नई प्रणाली स्थापित करने के लिये 99वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2014 और NJAC अधिनियम, 2014 पारित किये गए थे।

- संरचना: NJAC में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) पदेन अध्यक्ष होंगे।

- सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश पदेन सदस्य होंगे।

- केन्द्रीय विधि मंत्री पदेन सदस्य होंगे।

- नागरिक समाज से दो प्रतिष्ठित व्यक्ति, जिनका चयन मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष (SC/ST/OBC/अल्पसंख्यकों/महिलाओं में से एक) की समिति द्वारा किया जाएगा।

- प्रमुख विशेषताएँ:

- वीटो शक्ति: यदि कोई दो सदस्य असहमत हों तो वे किसी सिफारिश को रोक सकते हैं।

- नियुक्ति मानदंड: वरिष्ठता, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व आदि शामिल।

- वर्ष 2015 में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय: 5 न्यायाधीशों की पीठ ने 4:1 के बहुमत से NJAC को असंवैधानिक घोषित करते हुए उसे रद्द कर दिया।

- बहुमत की राय: NJAC ने न्यायिक स्वतंत्रता को कमज़ोर करके संविधान के मूल ढाँचे का उल्लंघन किया है।

- नियुक्तियों में न्यायपालिका की प्रधानता मूल संरचना का हिस्सा है, और NJAC ने कार्यपालिका (कानून मंत्री) और गैर-न्यायिक सदस्यों को वीटो शक्ति देकर इसे कमज़ोर कर दिया है।

- न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका के हस्तक्षेप का जोखिम एक बड़ी चिंता का विषय था।

- असहमति (न्यायमूर्ति चेलमेश्वर): NJAC का समर्थन किया, तर्क दिया कि कॉलेजियम प्रणाली में पारदर्शिता का अभाव है।

- बहुमत की राय: NJAC ने न्यायिक स्वतंत्रता को कमज़ोर करके संविधान के मूल ढाँचे का उल्लंघन किया है।

NJAC को कॉलेजियम प्रणाली से बेहतर क्यों माना जाता है?

- पारदर्शी एवं जवाबदेह: NJAC एक संरचित एवं प्रलेखित आयोग था, जिसमें परिभाषित प्रक्रियाएँ और रिकॉर्ड किये गए विचार-विमर्श थे।

- संतुलित कार्यपालिका-न्यायपालिका भूमिका: NJAC में कानून मंत्री और दो प्रतिष्ठित सदस्य शामिल थे, जिससे बिना किसी प्रभुत्व के कार्यकारी इनपुट सुनिश्चित हुआ।

- इसमें वीटो शक्ति निहित थी, जिसके तहत कोई भी दो सदस्य किसी उम्मीदवार को रोक सकते थे, जिससे एकतरफा निर्णय पर रोक लगती थी।

- बेहतर प्रतिनिधित्व: NJAC ने शीघ्र नियुक्तियाँ सुनिश्चित कीं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों या महिलाओं से एक प्रतिष्ठित सदस्य के साथ विविधता को अनिवार्य बनाया।

- लोकतांत्रिक वैधता: NJAC को संसद में लगभग सर्वसम्मति से पारित किया गया तथा 16 राज्यों द्वारा इसका अनुमोदन किया गया।

- अंतर्राष्ट्रीय तुलना: NJAC का उद्देश्य न्यायिक नियुक्तियों में कार्यकारी और विधायी निगरानी को शामिल करके भारत को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनाना है, जैसा कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे कई लोकतंत्रों में देखा गया है।

- उदाहरण के लिये, अमेरिका में सीनेट नामों का प्रस्ताव करती है और इसकी न्यायिक समिति पुष्टिकरण सुनवाई करती है।

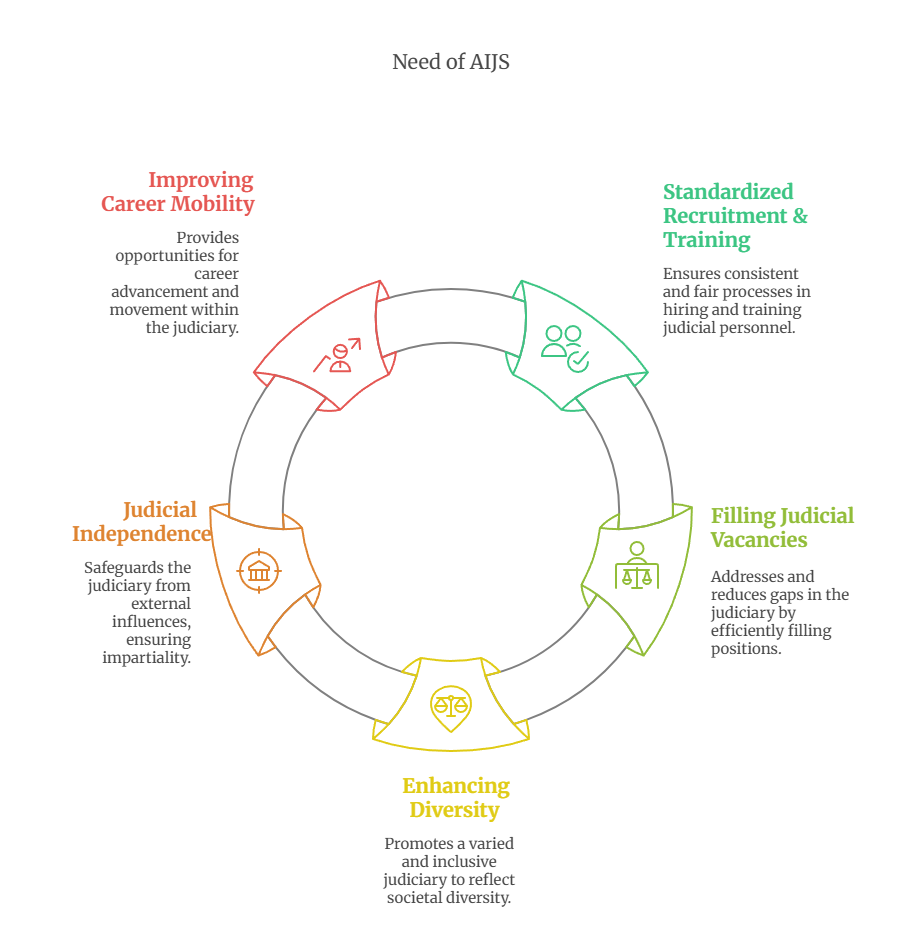

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा क्या है?

- परिचय: AIJS सभी राज्यों के अतिरिक्त ज़िला न्यायाधीशों और ज़िला न्यायाधीशों के लिये एक प्रस्तावित केंद्रीकृत भर्ती प्रणाली है।

- इसका उद्देश्य न्यायिक भर्ती को मानकीकृत करना, दक्षता में सुधार करना और अधीनस्थ न्यायपालिका में एक समान गुणवत्ता सुनिश्चित करना है।

- पृष्ठभूमि: यह विचार पहली बार विधि आयोग की रिपोर्टों (वर्ष 1958, वर्ष 1978) में प्रस्तावित किया गया था और वर्ष 2006 में संसदीय स्थायी समिति द्वारा इस पर पुनः विचार किया गया था।

- संवैधानिक आधार:

- अनुच्छेद 312, दो-तिहाई बहुमत से समर्थित राज्यसभा के प्रस्ताव के माध्यम से, केंद्रीय सिविल सेवाओं के समान, AIJS के सृजन की अनुमति देता है।

- अनुच्छेद 312(3) AIJS को ज़िला न्यायाधीश स्तर और उससे ऊपर के पदों तक सीमित करता है, जैसा कि अनुच्छेद 236 में परिभाषित किया गया है।

- अनुच्छेद 236 में शहर के सिविल न्यायालय के न्यायाधीश, अतिरिक्त ज़िला न्यायाधीश और सत्र न्यायाधीश जैसे विभिन्न न्यायिक पद शामिल हैं।

- अनुच्छेद 312, दो-तिहाई बहुमत से समर्थित राज्यसभा के प्रस्ताव के माध्यम से, केंद्रीय सिविल सेवाओं के समान, AIJS के सृजन की अनुमति देता है।

- आवश्यकता:

- वर्तमान नियुक्ति: वर्तमान में ज़िला न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 233 और 234 के तहत की जाती है, जो राज्यों को राज्य लोक सेवा आयोगों और उच्च न्यायालयों के माध्यम से ज़िला न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की शक्ति प्रदान करते हैं, जो अधीनस्थ न्यायपालिका की देखरेख करते हैं।

- अनुच्छेद 233: राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श से ज़िला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापना और पदोन्नति करता है।

- अनुच्छेद 234: न्यायिक अधिकारियों की भर्ती (ज़िला न्यायाधीशों को छोड़कर)।

निष्कर्ष

न्यायिक नियुक्तियों पर विवाद कॉलेजियम प्रणाली की खामियों को उज़ागर करता है, तथा NJAC और AIJS जैसे सुधारों की मांग को बल देता है। पारदर्शिता, योग्यता आधारित चयन और कार्यपालिका-न्यायिक संतुलन सुनिश्चित करना सार्वजनिक विश्वास और न्यायिक स्वतंत्रता के लिये आवश्यक है, साथ ही संवैधानिक सिद्धांतों की रक्षा करना और जाँच और संतुलन बनाए रखना भी आवश्यक है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: भारत में न्यायिक नियुक्तियों की कॉलेजियम प्रणाली का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। साथ ही, इस बात पर चर्चा कीजिये कि क्या राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) एक बेहतर विकल्प होता। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2019)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (b) प्रश्न . भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा के लिये क्या प्रावधान है? (2012)

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं? (a) केवल 1 और 3 उत्तर: (a) मेन्स:प्रश्न. भारत में उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014' पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (2017) |