भारतीय राजव्यवस्था

सर्वोच्च न्यायालय ने कॉलेजियम सिस्टम के विरुद्ध याचिका खारिज़ की

- 18 May 2024

- 11 min read

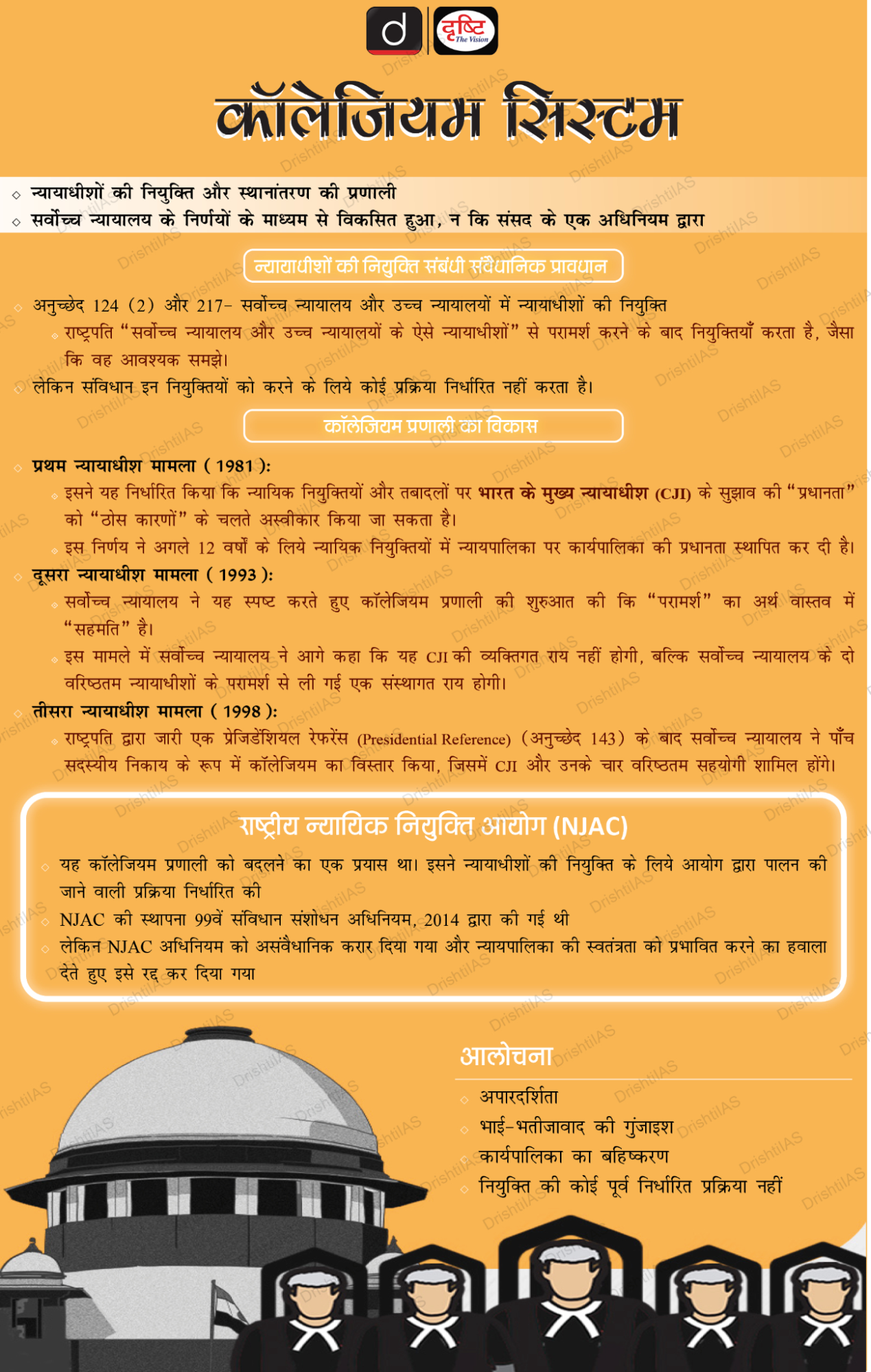

प्रिलिम्स के लिये:सर्वोच्च न्यायालय, कॉलेजियम सिस्टम, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC), संसद, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI), कार्यपालिका, प्रथम न्यायाधीश मामला (1981), दूसरा न्यायाधीश मामला (1993), तीसरा न्यायाधीश मामला (1998) मेन्स के लिये:कॉलेजियम सिस्टम का विकास और इसकी आलोचना |

स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में दो वरिष्ठतम ज़िला न्यायाधीशों ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की और आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय कॉलेजियम ने न्यायाधीशों की चयन प्रक्रिया में उनकी योग्यता एवं वरिष्ठता को नज़रअंदाज किया।

- यह मुद्दा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के चयन के लिये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तैयार की गई प्रक्रिया के पालन से संबंधित चिंताओं को उजागर करता है।

- इससे पहले अप्रैल में सर्वोच्च न्यायालय रजिस्ट्री ने न्यायिक नियुक्तियों की कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करने और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (National Judicial Appointments Commission- NJAC) को पुनर्जीवित करने की याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था।

कॉलेजियम सिस्टम तथा इसका विकास:

- परिचय:

- यह न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है, जो संसद के किसी अधिनियम या संविधान के प्रावधान द्वारा नहीं, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है।

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) और अनुच्छेद 217 सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित हैं।

- सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही कॉलेजियम प्रणाली को बरकरार रखा है और NJAC- जिसने न्यायिक नियुक्तियों में सरकार को समान भूमिका दी थी - को वर्ष 2015 में एक संविधान पीठ द्वारा रद्द कर दिया था। इस निर्णय के विरुद्ध एक समीक्षा याचिका भी बाद में वर्ष 2018 में खारिज़ कर दी गई थी।

- यह न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है, जो संसद के किसी अधिनियम या संविधान के प्रावधान द्वारा नहीं, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है।

तीसरे न्यायाधीश मामले के अनुसार कॉलेजियम सिस्टम (1998):

|

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति |

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति |

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण |

|

सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश। |

सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश |

सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के साथ उच्च न्यायालय से संबंधित दो न्यायाधीश |

कॉलेजियम सिस्टम से संबंधित मुद्दे क्या हैं?

- कार्यपालिका का बहिष्कार:

- न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया से कार्यपालिका को पूर्ण रूप से बाहर करने से एक ऐसी प्रणाली का निर्माण हुआ जहाँ वरिष्ठ न्यायाधीश शेष न्यायाधीशों को पूर्ण गोपनीयता के साथ नियुक्त करते हैं।

- साथ ही, वे किसी भी प्रशासनिक निकाय के प्रति भी जवाबदेह नहीं होते हैं जिसके कारण सही उम्मीदवार की अनदेखी करते हुए उम्मीदवार का गलत चयन हो सकता है।

- पक्षपात और भाई-भतीजावाद की संभावनाएँ:

- कॉलेजियम सिस्टम CJI पद के लिये उम्मीदवार के परीक्षण के लिये कोई विशिष्ट मानदंड प्रदान नहीं करता है, जिसके कारण इसमें भाई-भतीजावाद और पक्षपात की व्यापक गुंज़ाइश होती है।

- उदाहरण के लिये, दो वरिष्ठतम ज़िला न्यायाधीशों के अनुसार, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय कॉलेजियम ने उनकी योग्यता, वरिष्ठता और "बेदाग न्यायिक ट्रैक रिकॉर्ड" को दरकिनार करते हुए, उनसे कनिष्ठ न्यायिक अधिकारियों की चयन प्रक्रिया में सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सलाह को नज़रअंदाज कर दिया था।

- कथित तौर पर, कॉलेजियम सिस्टम न्यायिक नियुक्तियों में गैर-पारदर्शिता को जन्म देती है, जो देश में कानून और व्यवस्था के नियमन के लिये अत्यधिक हानिकारक है।

- कॉलेजियम सिस्टम CJI पद के लिये उम्मीदवार के परीक्षण के लिये कोई विशिष्ट मानदंड प्रदान नहीं करता है, जिसके कारण इसमें भाई-भतीजावाद और पक्षपात की व्यापक गुंज़ाइश होती है।

- नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत के विरुद्ध:

- इस प्रणाली में नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत का उल्लंघन होता है। भारत में तीन संस्थान आंशिक रूप से स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करते हैं, लेकिन वे उचित संतुलन बनाते हुए किसी भी संस्थान की अत्यधिक शक्तियों को नियंत्रित करते हैं।

- हालाँकि, कॉलेजियम सिस्टम कार्यपालिका को अत्यधिक शक्तियाँ प्रदान करता है, जिससे इसको नियंत्रित करने की न्यूनतम संभावनाएँ होती हैं और सिस्टम के दुरुपयोग का खतरा उत्पन्न होता है।

- बंद दरवाज़ा तंत्र:

- आलोचकों ने बताया है कि इस प्रणाली में कोई आधिकारिक सचिवालय शामिल नहीं होता है। इसे एक बंद दरवाज़े के मामले के रूप में देखा जाता है, जिसमें इस बात की कोई सार्वजनिक जानकारी नहीं होती कि कॉलेजियम की बैठक कब और कैसे होती है तथा वह अपने निर्णय कैसे लेता है।

- साथ ही, कॉलेजियम की कार्यवाही का कोई आधिकारिक विवरण भी नहीं होता है।

- असमान प्रतिनिधित्व:

- चिंता का दूसरा क्षेत्र उच्च न्यायपालिका की संरचना है, उच्च न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है।

आगे की राह:

- पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना:

- चयन के लिये स्पष्ट और वस्तुनिष्ठ मानदंड जिसमें योग्यता, वरिष्ठता एवं विविधता जैसे कारक शामिल हों, विकसित किये जाने चाहिये।

- वैध गोपनीय चिंताओं की रक्षा करते हुए कॉलेजियम के निर्णयों को रिकॉर्ड करने और प्रकाशित करने के लिये एक तंत्र लागू किया जाना चाहिये।

- स्वतंत्रता और जवाबदेही को संतुलित करना:

- न्यायिक स्वतंत्रता से समझौता किये बिना नियुक्ति प्रक्रिया में सरकार को शामिल करने का विकल्प स्थापित करने की आवश्यकता है। इसमें एक परामर्शी तंत्र या समयबद्ध पुष्टिकरण प्रक्रिया भी शामिल हो सकती है।

- उदाहरण के लिये: संविधान के कामकाज़ की समीक्षा करने के लिये राष्ट्रीय आयोग (NCRWC) ने सिफारिश की:

- संविधान के अंतर्गत राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की स्थापना।

- राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की एक समिति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विचलित व्यवहार की शिकायतों की जाँच करना।

- योजनाओं और वार्षिक बजट प्रस्तावों की तैयारी के लिये राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर न्यायिक परिषदों की स्थापना।

- विविधता को बढ़ावा देना:

- न्यायपालिका में महिलाओं, अल्पसंख्यकों और वंचित सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिये सकारात्मक कार्रवाई उपायों को लागू करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

समाधान प्रतिस्पर्द्धी हितों को संतुलित करने में निहित है। कार्यपालिका को न्यायिक स्वतंत्रता के प्रति सच्ची प्रतिबद्धता प्रदर्शित करनी चाहिये, जबकि न्यायपालिका को न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिये संवेदनशील होना चाहिये। यह अंतर्निहित तनाव एक स्वस्थ जाँच और संतुलित प्रणाली के लिये आवश्यक है जो व्यक्तिगत अधिकारों एवं संविधान की रक्षा करता है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत में उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति और इसकी आलोचना के संदर्भ में कॉलेजियम सिस्टम की स्थिति के विकास पर चर्चा कीजिये। प्रश्न. राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए कॉलेजियम सिस्टम की कमियों का मूल्यांकन कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2019)

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (b) मेन्स:प्रश्न. भारत में उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014' पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (2017) |