भारत का ई-कॉमर्स बाज़ार | 16 May 2024

प्रिलिम्स के लिये:ई-कॉमर्स, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, उपभोक्ता संरक्षण, डेटा गोपनीयता, बौद्धिक संपदा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021, उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम 2020, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति मेन्स के लिये:ई-कॉमर्स निर्यात नीति की आवश्यकता, भारतीय ई-कॉमर्स निर्यात नीति की अन्य देशों से तुलना |

स्रोत: बिज़नेस स्टैण्डर्ड

चर्चा में क्यों?

निवेश संवर्द्धन एवं सुविधा प्रदाता एजेंसी या इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, 2030 तक भारत का ई-कॉमर्स सेक्टर के 325 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्य तक पहुँचने का अनुमान है।

- इससे भारत वैश्विक स्तर पर तीसरे सबसे बड़े ऑनलाइन खुदरा बाज़ार के रूप में स्थापित हो जाएगा।

भारत में ई-कॉमर्स सेक्टर की स्थिति क्या है?

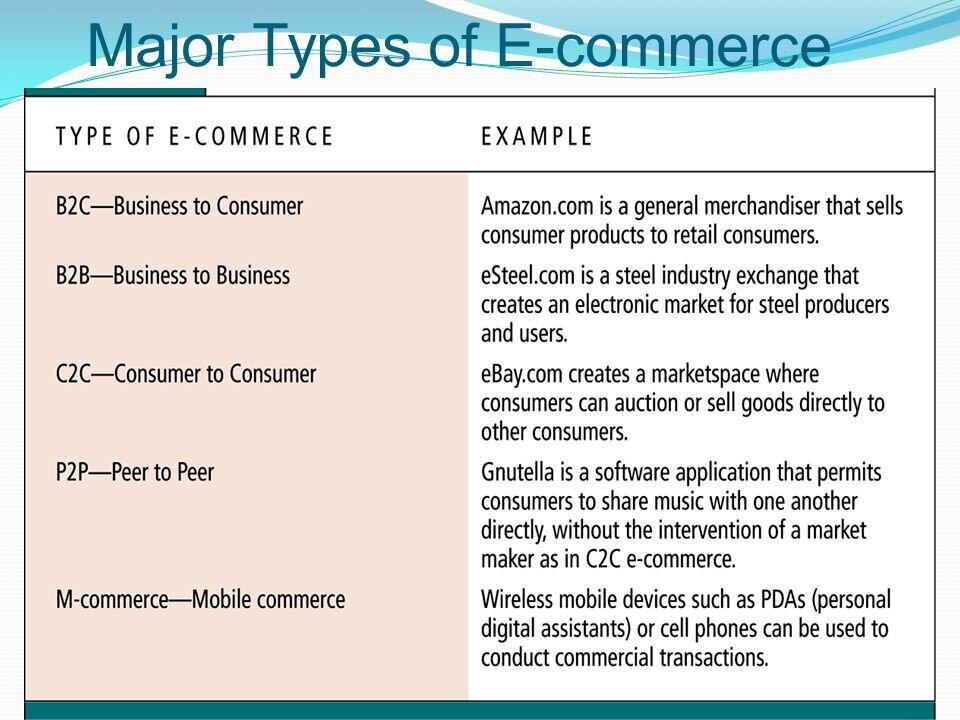

- परिचय: ई-कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का संक्षिप्त रूप है, इसमें इंटरनेट पर वस्तुओं तथा सेवाओं का क्रय एवं विक्रय सम्मिलित है।

- यह भौगोलिक बाधाओं को समाप्त करता है, जिससे सीमा-पार का लेनदेन निर्बाध रूप से हो पाता है।

- इसमें ऑनलाइन रिटेलिंग से लेकर डिजिटल भुगतान तक गतिविधियों की एक विस्तृत शृंखला शामिल है तथा प्रौद्योगिकी में प्रगति एवं उपभोक्ता व्यवहार में बदलाव के साथ इसका विकास जारी है।

- प्रकार:

- प्रमुख आँकड़े:

- 2019 से 2026 के मध्य भारत में ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों की संख्या के आँकड़े होंगे:

- ग्रामीण भारत में 88 मिलियन, जो 22% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) दर्शाता है,

- शहरी भारत में 263 मिलियन, जो 15% की CAGR दर्शाता है।

- वित्तीय वर्ष 2022-23 में सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) ने 2011 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अब तक का उच्चतम सकल व्यापारिक मूल्य प्राप्त किया।

- 2023 तक भारत में ई-कॉमर्स क्षेत्र का कुल मूल्य 70 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो देश के कुल खुदरा बाज़ार का लगभग 7% है।

- 2022 तक ई-कॉमर्स बाज़ार में शीर्ष 3 देश हैं: चीन, अमेरिका और जापान।

- 2022 तक भारत ई-कॉमर्स बाज़ार में 7वें स्थान पर था।

- 2019 से 2026 के मध्य भारत में ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों की संख्या के आँकड़े होंगे:

- प्रभावी कारक:

- स्मार्टफोन और डिजिटल पैठ: स्मार्टफोन के उपयोग में वृद्धि, भारत में ई-कॉमर्स के विकास के लिये एक महत्त्वपूर्ण उत्प्रेरक रही है। इसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक पहुँच को सरल बना दिया है।

- वर्ष 2026 तक भारत की 80% से अधिक जनसंख्या अर्थात 1.18 बिलियन लोगों के पास स्मार्टफोन तक पहुँच होगी।

- यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) डिजिटल लेनदेन में एक महत्त्वपूर्ण सुविधा प्रदाता के रूप में उभरा है, जिसने 2022 में 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के लेनदेन की सुविधा प्रदान की है।

- किफायती इंटरनेटः यह भारत में इंटरनेट की पहुँच में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- भारत में 1 गीगाबाइट (GB) डेटा की कीमत लगभग 0.17 अमरीकी डॉलर (13.5 रुपए) है, जो बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को ऑनलाइन गतिविधियों का विकल्प चुनने के लिये प्रोत्साहित करता है।

- सबसे किफायती मोबाइल डेटा वाले देशों की सूची में भारत 7वें स्थान पर है।

- इसके साथ ही भारत में वर्ष 2025 तक इंटरनेट की पहुँच में 87% तक की वृद्धि होने का अनुमान है।

- बेहतर लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति शृंखला: भारत में ई-कॉमर्स की वृद्धि को कुशल लॉजिस्टिक्स और बेहतर आपूर्ति शृंखला नेटवर्क के विकास द्वारा समर्थित किया गया है।

- राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति जैसी सरकारी पहल अंतिम पड़ाव तक आपूर्ति को सुव्यवस्थित करती है, जिससे लॉजिस्टिक्स दक्षता और लागत-प्रभावशीलता में वृद्धि होती है।

- बढ़ती मध्यवर्गीय आबादी और खर्च करने योग्य आय: भारत की बढ़ती मध्यम वर्ग की आबादी और बढ़ती खर्च योग्य आय ने ई-कॉमर्स की मांग को बढ़ा दिया है।

- विश्व आर्थिक मंच के अनुसार, 2030 में भारत में लगभग 80% परिवार मध्यम आय वाले होंगे।

- सुविधा और समय की बचत: ई-कॉमर्स उपभोक्ताओं को घर बैठे या कहीं भी खरीदारी करने में सक्षम बनाता है, जिससे समय की बचत होती है और उसे उत्पाद से संबंधित अधिक विकल्प मिलते हैं।

- उदहारण: ज़ोमैटो और स्विगी जैसे खाद्य वितरण प्लेटफाॅर्मों ने उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सुविधा के कारण काफी लोकप्रियता प्राप्त की है, जिससे वे अपने घरों या कार्यालयों को छोड़े बिना भोजन का ऑर्डर कर सकते हैं।

- व्यापक उत्पाद वर्गीकरण और प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म उपभोक्ताओं को उत्पाद विकल्पों और प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण विकल्पों की एक विस्तृत शृंखला प्रदान करते हैं, जिससे किफायती दरों पर वांछित उत्पाद ढूँढना सरल हो जाता है।

- ई-कॉमर्स एक विकल्प के रूप में उपभोक्ताओं के लिये एक महत्त्वपूर्ण आकर्षण रहा है, खासकर छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ उत्पाद की उपलब्धता एवं मूल्य निर्धारण सीमित हो सकते है।

- ग्रामीण ई-कॉमर्स पर बढ़ता फोकस: हालिया रिपोर्टें ग्रामीण-केंद्रित ई-कॉमर्स की बढ़ती प्रमुखता को उजागर करती हैं।

- ई-कॉमर्स क्षेत्र को उम्मीद है कि वर्ष 2026 तक मांग का एक बड़ा हिस्सा टियर 2-4 शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों से आएगा।

- सरकारी पहलों एवं त्वरित वाणिज्य के उद्भव से यह प्रवृत्ति और भी मज़बूत हुई है।

- स्मार्टफोन और डिजिटल पैठ: स्मार्टफोन के उपयोग में वृद्धि, भारत में ई-कॉमर्स के विकास के लिये एक महत्त्वपूर्ण उत्प्रेरक रही है। इसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक पहुँच को सरल बना दिया है।

- चुनौतियाँ:

- बौद्धिक संपदा का उल्लंघन और जालसाज़ी: भारत में प्रसिद्ध ई-कॉमर्स प्लेटफाॅर्मों पर नकली वस्तुओं के विपणन से संबंधित खबरें आई हैं।

- यह उपभोक्ताओं का विश्वास कमज़ोर कर सकता है और ई-कॉमर्स व्यवसायों पर नकारात्मक वित्तीय तथा कानूनी प्रभाव डाल सकता है।

- अवसंरचनात्मक चुनौतियाँ:

- आपूर्ति शृंखला में एकीकरण की कमी, उच्च वितरण शुल्क, उत्पाद वितरित करने में अधिक समय लिया जाना।

- सोशल कॉमर्स का उदय, जहाँ उपभोक्ता सीधे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से खरीदारी कर सकते हैं, पारंपरिक नियामक ढाँचे के लिये एक संभावित चुनौती है।

- स्पष्ट नियामक ढाँचे का अभाव: घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ई-कॉमर्स प्रथाओं को विनियमित करने के लिये स्पष्ट कानून की आवश्यकता होती है।

- तकनीकी व्यवधान और साइबर सुरक्षा संकट: ई-कॉमर्स उद्योग तकनीकी व्यवधान जैसे नए व्यापार मॉडल का उद्भव, कृत्रिम बुद्धिमत्ता में प्रगति, डेटा उल्लंघन, हैकिंग तथा फिशिंग हमलों जैसे साइबर सुरक्षा खतरों के प्रति संवेदनशील होते हैं।

- हैकर्स द्वारा धोखाधड़ी के बढ़ते खतरे के कारण ग्राहक क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने से कतराते हैं।

- बौद्धिक संपदा का उल्लंघन और जालसाज़ी: भारत में प्रसिद्ध ई-कॉमर्स प्लेटफाॅर्मों पर नकली वस्तुओं के विपणन से संबंधित खबरें आई हैं।

भारत में ई-कॉमर्स क्षेत्र से संबंधित सरकारी पहल क्या हैं?

- FDI नीति: B2B ई-कॉमर्स में 100% FDI की अनुमति है। साथ ही ई-कॉमर्स के मार्केटप्लेस मॉडल में स्वचालित मार्ग के तहत 100% FDI की अनुमति है।

- राष्ट्रीय ई-कॉमर्स नीति: भारत सरकार एक राष्ट्रीय ई-कॉमर्स नीति पेश करने के लिये तैयार है जिसका उद्देश्य क्षेत्र के विकास के लिये अनुकूल परिवेश बनाना और निर्यात को बढ़ावा देना है।

- प्रमुख विशेषताएँ:

- उद्देश्य: एक नियामक ढाँचा स्थापित करना जो क्षेत्र में व्यापार करने की सुविधा प्रदान करता हो।

- निर्यात को बढ़ावा देना: भारत की महत्त्वपूर्ण ई-कॉमर्स निर्यात क्षमता को पहचानता है। इसका लक्ष्य वैश्विक सीमा-पार ई-कॉमर्स वृद्धि का लाभ उठाना है।

- नियामक संस्था और FDI: ई-कॉमर्स क्षेत्र के लिये एक नियामक स्थापित करने पर विचार करते हैं। FDI को नियंत्रित करने वाले नियमों में पारदर्शिता की वकालत करते हैं।

- व्यापारियों की चिंताओं को संबोधित करना: यह चुनिंदा विक्रेताओं को दी जाने वाली अत्यधिक छूट और प्राथमिकताओं से संबंधित मुद्दों को स्पष्ट करता है।

- ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC): यह पहल एक ओपन-सोर्स ई-कॉमर्स नेटवर्क को बढ़ावा देती है जो उपभोक्ताओं, प्लेटफॉर्म और खुदरा विक्रेताओं को जोड़ता है, साथ ही पारदर्शिता एवं अंतरसंचालनीयता को बढ़ावा देता है।

- यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को डिजिटल वाणिज्य में आगे बढ़ने के लिये समान अवसर प्रदान करेगा।

- उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020: इन नियमों में ई-कॉमर्स कंपनियों को उत्पाद लिस्टिंग के साथ मूल देश प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया है।

- इसके अलावा, कंपनियों को उन मापदंडों का भी खुलासा करना होगा जो उनके प्लेटफॉर्म पर उत्पाद लिस्टिंग निर्धारित नहीं करते हैं।

- डिजिटल इंडिया पहल: डिजिटल इंडिया पहल ने उमंग, स्टार्ट अप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत सहित सरकार के नेतृत्व वाली अन्य पहलों को ठोस प्रोत्साहन प्रदान किया है, जिनमें वैश्विक सफलता में परिवर्तन होने की काफी संभावनाएँ हैं।

- इंडिया स्टैक: इस पहल में ओपन API (एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस) का एक सेट शामिल है जो सरकारी एजेंसियों, व्यवसायों और डेवलपर्स को ई-कॉमर्स सहित विभिन्न सेवाओं के लिये डिजिटल बुनियादी ढाँचे का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है।

- भारतनेट परियोजना: इसका उद्देश्य स्थानीय निकायों (पंचायतों) में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्रों में ई-कॉमर्स की पहुँच बढ़ाना है।

- सरकार द्वारा 5G फाइबर नेटवर्क शुरू करने हेतु व्यापक स्तर पर निवेश किया जा रहा है जो भारत में ई-कॉमर्स को बढ़ावा देने में सहायता करेगा।

ई-कॉमर्स सेक्टर को बढ़ावा देने हेतु क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं?

- मज़बूत बुनियादी ढाँचे का विकास: अंतिम-मील वितरण को बढ़ाने और पूर्ति लागत को कम करने के लिये परिवहन नेटवर्क और गोदाम सुविधाओं सहित लॉजिस्टिक बुनियादी ढाँचे में सुधार में निवेश की आवश्यकता है।

- लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति शृंखला प्रबंधन को अनुकूलित करने के लिये AI तकनीक, डेटा एनालिटिक्स एवं ऑटोमेशन का उपयोग करना।

- मज़बूत भुगतान प्रणाली: चूँकि ई-कॉमर्स ऑनलाइन भुगतान पर बहुत अधिक निर्भर करता है, इसलिये इसमें विश्वास बनाये रखने और लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिये एक सुरक्षित भुगतान प्रणाली तैयार करना आवश्यक है।

- यह सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण है कि भुगतान गेटवे सुरक्षा के लिये PCI DSS का अनुपालन करता है।

- भुगतान कार्ड उद्योग डेटा सुरक्षा मानक (Payment Card Industry Data Security Standard- PCI DSS) क्रेडिट कार्ड डेटा की सुरक्षा के लिये डिज़ाइन किये गए सुरक्षा मानकों का एक सेट है।

- यह उन सभी संगठनों के लिये आवश्यक है जो क्रेडिट कार्ड की जानकारी को संसाधित, संग्रहीत या प्रसारित करते हैं।

- यह सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण है कि भुगतान गेटवे सुरक्षा के लिये PCI DSS का अनुपालन करता है।

- ई-कॉमर्स के लिये नियामक ढाँचा: यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उपभोक्ता अधिकारों को एक स्पष्ट ढाँचे के माध्यम से सुरक्षित रखा जाए, जिसमें सटीक उत्पाद विवरण, पारदर्शी मूल्य निर्धारण, उचित रिटर्न और विनिमय नीतियाँ और प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र शामिल हैं।

- लोगों को जागरूक करना: इस उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिये लोगों में जागरूकता उत्पन्न करना महत्त्वपूर्ण है।

- इसे कई तरीकों से किया जा सकता है, जैसे;

- शिक्षा और प्रशिक्षण ई-कॉमर्स निर्यात द्वारा प्रदान किये जाने वाले लाभों तथा अवसरों की बेहतर समझ प्राप्त करने में सहायता कर सकता है।

- नेटवर्किंग इवेंट जो व्यवसायों और व्यक्तियों के लिये जुड़ने तथा विचारों को साझा करने हेतु एक मंच के रूप में कार्य कर सकते हैं।

- ई-कॉमर्स निर्यात के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिये मार्केटिंग अभियान भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

- इसे कई तरीकों से किया जा सकता है, जैसे;

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) पहल में उपभोक्ताओं के लिये ई-कॉमर्स को अधिक समावेशी और सुलभ बनाने की संभावना है। विवेचना कीजियेI |