सीप (ऑयस्टर) के रोगाणुरोधी गुण

स्रोत: डाउन टू अर्थ

चर्चा में क्यों?

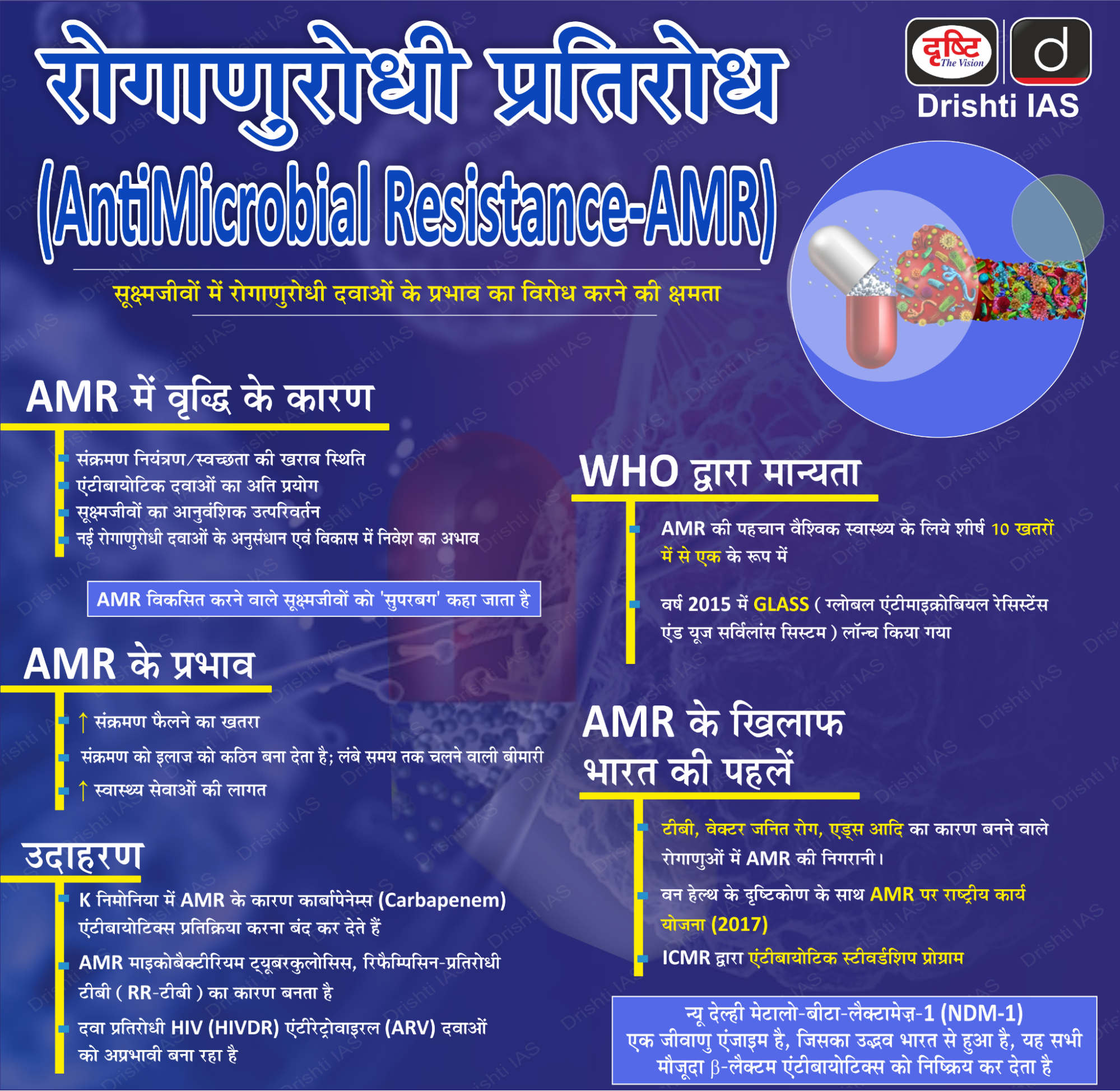

नए शोध के अनुसार, ऑयस्टर हेमोलिम्फ (रक्त के समतुल्य) से पृथक किये गए रोगाणुरोधी (Antimicrobial) प्रोटीन द्वारा कुछ दवा प्रतिरोधी जीवाणु (ड्रग रज़िस्टेंस बैक्टीरिया) को नष्ट किया जा सकता है।

- ये प्रोटीन प्रतिरोधी बैक्टीरिया प्रजातियों के विरुद्ध पारंपरिक एंटीबायोटिक दवाओं की प्रभावकारिता में भी सुधार कर सकते हैं।

सीप (ऑयस्टर) के रोगाणुरोधी (Antimicrobial) गुणों के संबंध में मुख्य बिंदु क्या हैं?

- सीप (ऑयस्टर) की भूमिका: सीप के हेमोलिम्फ से रोगाणुरोधी प्रोटीन और पेप्टाइड्स:

- निमोनिया, टॉन्सिलिटिस और आमवात या रूमेटीज्म (Rheumatism) बुखार के लिये ज़िम्मेदार स्ट्रेप्टोकोकस एसपीपी जैसे बैक्टीरिया को नष्ट करना।

- एंटीबायोटिक्स और प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं से बैक्टीरिया की रक्षा करने वाली बायोफिल्म्स को बाधित और भेदन करना।

- पारंपरिक एंटीबायोटिक दवाओं की प्रभावकारिता को 2 से 32 गुना तक बढ़ाना।

- सीपों की प्रतिरक्षा सुरक्षा: सीपों को अपने समुद्री वातावरण में कई सूक्ष्मजीवों का सामना करना पड़ता है, इसलिये उनकी प्रतिरक्षा सुरक्षा मज़बूत होती है।

- ऑयस्टर हेमोलिम्फ में एंटीवायरल और जीवाणुरोधी प्रोटीन और पेप्टाइड्स होते हैं जो विभिन्न मानव और समुद्री रोगजनकों के विरूद्ध प्रभावी होते हैं।

- नए रोगाणुरोधी एजेंट: आजकल लोग जिन 90% से ज़्यादा एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, वे प्राकृतिक स्रोतों से आती हैं। यह बात 65% से ज़्यादा नए विकसित एंटीबायोटिक दवाओं पर भी लागू होती है।

- पारंपरिक प्रासंगिकता: इसका उपयोग पारंपरिक चीनी चिकित्सा में श्वसन और सूजन संबंधी स्थितियों के इलाज के लिये किया जाता है।

- यह स्वदेशी आस्ट्रेलियाई लोगों की स्वास्थ्य प्रथाओं के लिये आवश्यक है।

नोट: विश्वभर में प्रतिवर्ष लगभग 5 मिलियन व्यक्तियों की रोगाणुरोधी प्रतिरोधी संक्रमणों से मृत्यु होती है।

- रोगाणुरोधी प्रतिरोधी संक्रमणों की वार्षिक संख्या में 70% की बढ़ोतरी होने की संभावना है तथा अनुमान है कि वर्ष 2025 से 2050 के बीच 40 मिलियन लोगों की इससे मृत्यु हो जाएगी।

- बायोफिल्म्स जीवाण्विक समुदाय हैं जो स्वयं-उत्पादित पदार्थ में अंतःस्थापित होते हैं, जो सतहों पर चिपक जाते हैं तथा जीवाणुओं को प्रतिरक्षा प्रणाली और एंटीबायोटिक औषधियों से बचाते हैं।

- वे लगभग सभी जीवाणु संक्रमणों में पाए जाते हैं।

सीप क्या हैं?

- परिचय: कस्तूरा Ostreidae कुल से संबंधित हैं और अकशेरुकी के रूप में वर्गीकृत हैं।

- ये सर्वाहारी होते हैं और समूहों में पाए जाते हैं जिन्हें निवह, बेड या रीफ कहते हैं।

- वे खुरदुरे, शैल जैसे कठोर तथा प्रायः अंडाकार या नाशपाती के आकार के खोल से आवृत होते हैं।

- पर्यावास: सीप विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में उथले जल के महासागरों में पाए जाते हैं और समुद्र तल अथवा भित्तियों में निवह निर्मित करते हैं।

- खाद्य सीप से यदा कदा मोती प्राप्त हो सकता है, हालाँकि वे मोती सीपों के समान नहीं होते हैं, जो एक अलग द्विकपाटी कुल से संबंधित होते हैं।

- पारिस्थितिक भूमिका:

- कीस्टोन प्रजातियाँ वे जीव हैं जिनका अपने पारिस्थितिकी तंत्र पर उनकी संख्या के सापेक्ष व्यापक प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिये, बाघ, समुद्री ऊदबिलाव आदि।

- सीप नाइट्रेट, अमोनिया, फॉस्फेट, बैक्टीरिया और कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रदूषकों को हटाते हैं, जिससे जल की गुणवत्ता और स्पष्टता में काफी सुधार होता है।

- प्रमुख प्रजातियाँ: सीपों को कीस्टोन प्रजाति माना जाता है, क्योंकि सीपों की तलहटी और चट्टानें समुद्री एनीमोन, बार्नाकल और मसल्स सहित विभिन्न समुद्री जीवों के लिये महत्त्वपूर्ण आवास और सुरक्षा प्रदान करती हैं।

- जल निस्यंदन: एक सीप प्रति घंटे दो गैलन से अधिक जल को निस्यंदित कर सकता है, जो कि प्रतिदिन 50 गैलन तक हो सकता है।

- आहार और व्यवहार: सीप अपने गलफड़ों से भरे जल से शैवाल और खाद्य कणों को निस्यंदित कर भोजन प्राप्त करते हैं।

- सभी सीपें जीवन की शुरुआत नर के रूप में करती हैं, लेकिन आमतौर पर लगभग एक वर्ष के बाद स्थायी रूप से मादा में बदल जाती हैं। इसके अलावा, सीप अपने जीवनकाल में कई बार लिंग बदल सकते हैं।

- भोजन के रूप में भूमिका: इनमें कैल्शियम, आयरन और प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है और हज़ारों वर्षों से मनुष्य इन्हें उपभोग करते आ रहे हैं।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्सप्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-सा जीव निस्यंंदक भोजी (फिल्टर फीडर) है? (a) अशल्क मीन (कैटफिश) उत्तर: (c) प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-से, भारत में सूक्ष्मजैविक रोगजनकों में बहु-औषध प्रतिरोध के होने के कारण हैं? (2019)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (b) |

RBI ने ARC के लिये संशोधित 'मास्टर अनुदेश' जारी किया

स्रोत: लाइव मिंट

चर्चा में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 'मास्टर अनुदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ-ARC) निर्देश, 2024' को संशोधित किया है।

- ARC के लिये संशोधित मानदंडों का उद्देश्य परिचालन को सुव्यवस्थित करना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना, ऋणदाताओं के हितों की रक्षा करना और निपटान प्रक्रियाओं में उचित परिश्रम पर ज़ोर देना है।

ARC पर RBI के संशोधित मास्टर अनुदेश के मुख्य बिंदु क्या हैं?

- बोर्ड-अनुमोदित नीति: प्रत्येक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (ARC) को उधारकर्त्ताओं के बकाये के निपटान के लिये बोर्ड-अनुमोदित नीति स्थापित करनी चाहिये, जिसमें विभिन्न प्रमुख तत्त्व शामिल होंगे जैसे:

- एकमुश्त निपटान की पात्रता हेतु अंतिम तिथि।

- निपटान राशि तय करते समय विभिन्न श्रेणियों के लिये अनुमेय त्याग।

- प्रतिभूति के प्राप्ति योग्य मूल्य के मूल्यांकन की पद्धति।

- निपटान प्रक्रिया: पुनर्प्राप्ति के सभी विकल्पों का पता लगाने के बाद ही निपटान पर विचार किया जाना चाहिये।

- अधिमानतः, निपटान राशि का भुगतान एकमुश्त (एकमुश्त भुगतान) किया जाना चाहिये।

- गैर-एकमुश्त भुगतान योजनाओं को व्यवसाय मॉडल, उधारकर्त्ता नकदी प्रवाह और अनुमानित आय के साथ संरेखित होना चाहिये।

- स्वतंत्र सलाहकार समिति (IAC): तकनीकी, वित्तीय या कानूनी विशेषज्ञों वाली एक IAC को निपटान प्रस्तावों की समीक्षा करनी चाहिये तथा ARC की बोर्ड समिति को सलाह देनी चाहिये।

ARC क्या हैं?

- ARC: ARC एक विशेष प्रकार का वित्तीय संस्थान है जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों से गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (NPA) खरीदता है तथा ऋण या संबंधित प्रतिभूतियों की वसूली का प्रयास करता है।

- ARC की पृष्ठभूमि: ARC की अवधारणा नरसिम्हम समिति-II (1998) द्वारा पेश की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (SARFAESI अधिनियम, 2002) के तहत ARC की स्थापना हुई।

- ARC का पंजीकरण और विनियमन: ARC कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत है तथा इसे SARFAESI अधिनियम, 2002 की धारा 3 के तहत RBI के साथ भी पंजीकृत होना चाहिये।

- यह SARFAESI अधिनियम, 2002 के तहत कार्य करता है तथा RBI द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करता है।

- ARC की कार्यप्रणाली:

- परिसंपत्ति पुनर्निर्माण: इसमें वसूली के लिये बैंक या वित्तीय संस्थान के ऋण, अग्रिम, बॉण्ड, गारंटी या अन्य ऋण सुविधाओं के अधिकार प्राप्त करना शामिल है, जिसे 'वित्तीय सहायता' के रूप में जाना जाता है।

- प्रतिभूतिकरण: इसमें योग्य खरीदारों (QB) को प्रतिभूति रसीदें जारी करके वित्तीय परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करना शामिल है।

- QB में बीमा कंपनियाँ, बैंक, राज्य वित्तीय निगम, SARFAESI के तहत ARC और सेबी-पंजीकृत परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियाँ शामिल हैं।

- प्रतिभूति रसीद: ARC ऋणदाताओं को प्रतिभूति रसीदें जारी करते हैं, जो ऋण वसूली पर मोचनीय (Redeemable) होती हैं, प्रबंधन शुल्क लेते हैं, तथा वसूली लाभ को विक्रय करने वाले वित्तीय संस्थानों के साथ साझा करते हैं।

गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA)

- NPA: NPA वह ऋण है जिसे NPA के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है जब ऋण भुगतान 90 दिन के अधिक अवधि के लिये अतिदेय हो गया हो।

- कृषि के लिये, यदि दो फसल मौसमों तक मूलधन या ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है तो ऋण को NPA के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

- प्रकार: बैंक गैर-निष्पादन की अवधि और वसूली की संभावनाओं के आधार पर NPA को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं ।

- अवमानक परिसंपत्तियाँ: 12 माह या उससे कम अवधि की NPA।

- संदिग्ध परिसंपत्तियाँ: 12 माह से अधिक अवधि की NPA।

- हानि परिसंपत्तियां: ऐसी अप्राप्य परिसंपत्तियाँ जिनकी वसूली की संभावना बहुत कम या असंभव है, तथा जिन्हें पूर्ण रूप से बट्टे खाते में डालने की आवश्यकता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा हाल ही में समाचारों में आए ‘दबावयुक्त परिसम्पत्तियों के धारणीय संरचन पद्धति (स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेचड एसेट्स/S4A)’ का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है? (2017) (a) यह सरकार द्वारा निरूपित विकासपरक योजनाओं की पारिस्थितिक कीमतों पर विचार करने की पद्धति है। उत्तर: (b) |

H5N1 बर्ड फ्लू और डेमोइसेल क्रेन

स्रोत: डाउन टू अर्थ

राजस्थान के जैसलमेर में प्रवासी डेमोइसेल क्रेनों को H5N1 बर्ड फ्लू के फैलने का खतरा है, जो असामान्य रूप से अधिक वर्षा के कारण विषाक्त जलाशयों और चने के खेतों में कीटनाशक के छिड़काव के कारण और भी अधिक बढ़ गया है।

- H5N1: एवियन इन्फ्लूएंजा A (H5N1) या H5N1 बर्ड फ्लू एक प्रकार का फ्लू वायरस है जो मुख्य रूप से पक्षियों को प्रभावित करता है, लेकिन यह मानवों में भी संक्रमण का कारण बन सकता है।

- इसकी उत्पत्ति वर्ष 1996 में चीन में हुई थी, इसके बाद H5N1 वायरस का प्रसार अन्य देशों में भी देखने को मिला।

- वर्ष 2020 से यह वैश्विक स्तर पर महाद्वीपों में फैल गया। भारत में पहली बार H5N1 का प्रकोप वर्ष 2015 में देखा गया था, जिससे महाराष्ट्र और गुजरात गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे।

- मनुष्यों में फैलना: संक्रमित पक्षियों या दूषित वातावरण के साथ निकट संपर्क एवियन इन्फ्लूएंजा A वायरस के मानव संक्रमण का प्राथमिक मार्ग है। व्यक्ति-से-व्यक्ति संक्रमण दुर्लभ है, लेकिन संभव है।

- डेमोइसेल क्रेन: डेमोइसेल क्रेन (भारत में कूंज या कुरजाँ के नाम से जाना जाता है), जो रूस के साइबेरियाई क्षेत्र में मूल रूप से पाया जाता है, अत्यधिक ठंड से बचने के लिये सर्दियों के दौरान भारत, विशेष रूप से राजस्थान में प्रवास करता है।

- संरक्षण: अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) का दर्जा (कम चिंताजनक) तथा खीचन (राजस्थान में) भारत का पहला डेमोइसेल क्रेन रिज़र्व है, जहाँ प्रत्येक वर्ष शीतकाल के दौरान 20,000-30,000 क्रेन आते हैं।

और पढ़ें: H5N1 बर्ड फ्लू

बोरियल वन

स्रोत: डाउन टू अर्थ

एक अध्ययन के अनुसार विश्व के लगभग आधे बोरियल वनों में जलवायु परिवर्तन के कारण परिवर्तन हो रहे हैं, जिससे वनाग्नि का खतरा बढ़ रहा है और उनकी कार्बन सिंक भूमिका प्रभावित रही है।

- अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष: बोरियल वनों में वैश्विक औसत से चार गुना अधिक तेज़ी से तापन हो रहा है।

- दक्षिण से उत्तर की ओर वृक्षों का घनत्व घटने के कारण बोरियल वनों स्थिति विवृत (विरल वृक्ष आवरण) होती जा रही है, जिससे उनकी कार्बन भंडारण क्षमता कम हो रही है और दावानल का खतरा बढ़ रहा है।

- पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने से मृदा के कार्बन की महत्त्वपूर्ण मात्रा अवमुक्त हो सकती है, जिससे कार्बन भंडारण और भी जटिल हो जाएगा।

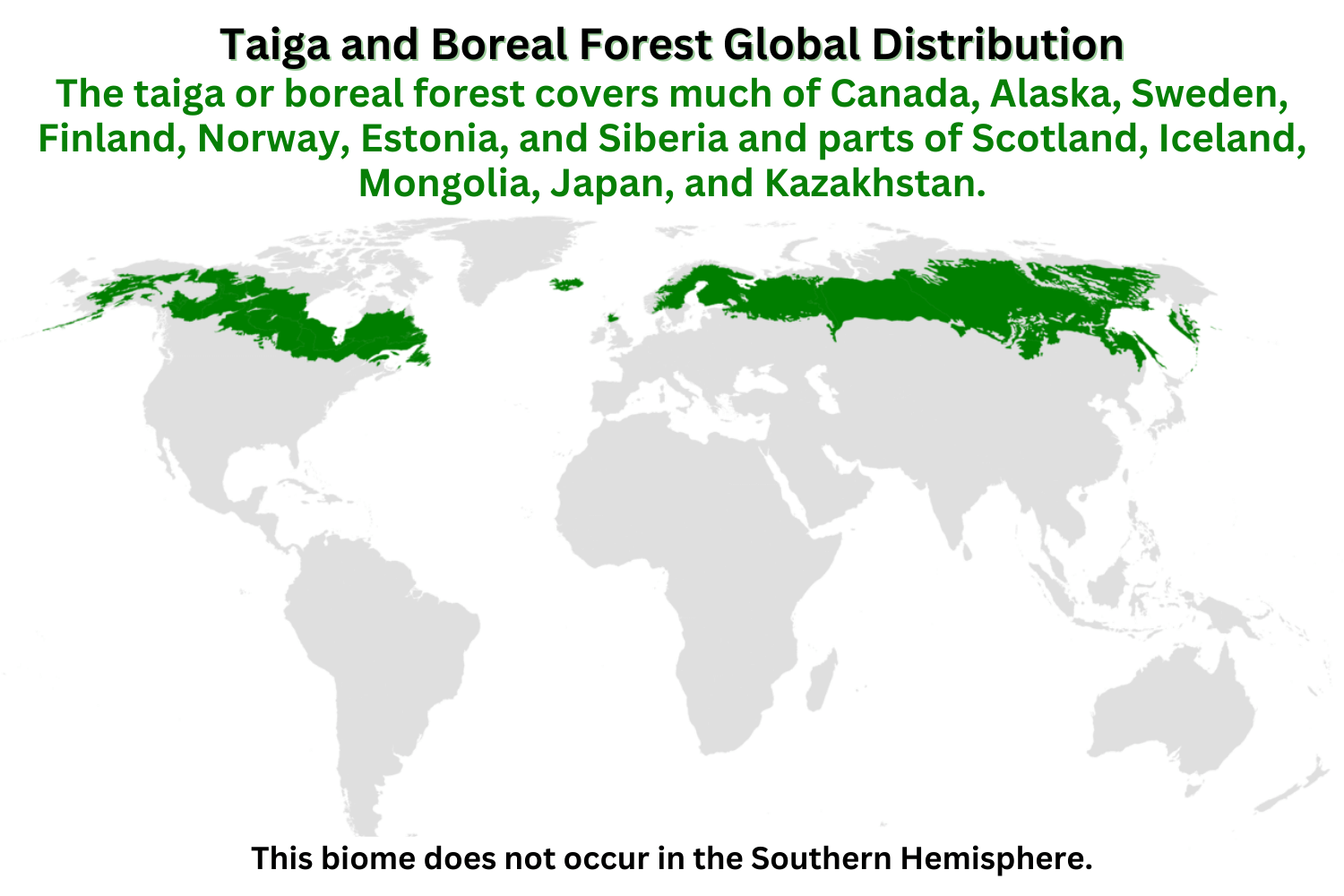

- बोरियल वन: बोरियल वन (या "टैगा") विश्व का सबसे बड़ा स्थलीय बायोम है, जो वैश्विक वन क्षेत्र के 30% और पृथ्वी की भूमि सतह के 10% हिस्से पर विस्तृत है।

- बोरियल पारिस्थितिकी क्षेत्र मुख्यतः उत्तरी गोलार्द्ध के आठ देशों (कनाडा, चीन, फिनलैंड, जापान, नॉर्वे, रूस, स्वीडन और अमेरिका) में विस्तृत है।

- बोरियल वनों में मुख्य रूप से पाइन, स्प्रूस और फर जैसे शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं और इसके अतिरिक्त कुछ चौड़ी पत्ती वाली प्रजातियाँ जैसे कि चिनार और बर्च वृक्ष भी पाए जाते हैं। इनकी वेइद्धि उच्च अक्षांशीय परिवेश में होती है।

- किसी भी अन्य बायोम की तुलना में इसमें अधिक सतही अलवणीय जल होता है, जो उत्तरी महासागरों और वैश्विक जलवायु पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है।

- जलवायु विनियमन में प्रमुख भूमिका निभाते हुए और उष्णकटिबंधीय वनों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करते हुए प्रमुख कार्बन भंडार के रूप में कार्य करते हुए बोरियल क्षेत्र 33% से अधिक काष्ठ और 25% कागज़ निर्यात का स्रोत हैं।

और पढ़ें: भारत में वनों के प्रकार

8वाँ वेतन आयोग

स्रोत: बिज़नेस स्टैंडर्ड

केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जिससे 4.5 मिलियन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और रक्षा कर्मियों सहित 6.8 मिलियन पेंशनभोगियों को लाभ होगा।

- वेतन आयोग (PC): यह मुद्रास्फीति तथा पारिश्रमिक और जीवन-यापन की लागत पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान, भत्ते और लाभों का आकलन करता है।

- सरकारी कर्मचारियों के लिये उचित मुआवज़ा सुनिश्चित करने के लिये वेतन और पेंशन को संशोधित करने के लिये व्यय विभाग (वित्त मंत्रालय) के तहत प्रत्येक 10 वर्ष में एक नया PC स्थापित किया जाता है। आमतौर पर, PC का नेतृत्व सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश करते हैं।

- इसकी सिफारिशों को प्रायः राज्य के स्वामित्व वाले संगठनों द्वारा भी अपनाया जाता है।

- वेतन आयोग के निहितार्थ का ऐतिहासिक संदर्भ: वर्ष 1947 से अब तक भारत सरकार ने 7 वेतन आयोगों की स्थापना की है, जिसमें 7वाँ वेतन आयोग ( 2016-2026 ) न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर की अध्यक्षता में गठित किया गया है।

- 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के कारण वित्त वर्ष 2016-17 में सरकारी व्यय में 1 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि हुई।

- 8वाँ वेतन आयोग: यह मुद्रास्फीति का समायोजन करने के लिये कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिये महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) को संशोधित करने के लिये फार्मूले का प्रस्ताव कर सकता है।

- महंगाई भत्ते का समायोजन औद्योगिक श्रमिकों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) पर आधारित है, जिसे जीवन-यापन लागत में होने वाले परिवर्तनों पर नज़र रखने के लिये श्रम ब्यूरो द्वारा मासिक आधार पर जारी किया जाता है।

- 8वें वेतन आयोग का उद्देश्य सरकारी वेतन को जीवन की बढ़ती लागत के अनुरूप बनाना, कर्मचारी कल्याण और आर्थिक विकास को समर्थन देना है।

और पढ़ें: वेतन आयोग

एंटिटी लॉकर

स्रोत: पी.आई.बी

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) के तहत राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग ने एंटिटी लॉकर विकसित किया है। यह प्लेटफॉर्म भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का एक महत्त्वपूर्ण घटक है, जिसे प्रबंधन में सुधार करने और व्यवसाय/संगठन के दस्तावेजों के सत्यापन के लिये डिज़ाइन किया गया है।

- एंटिटी लॉकर: यह एक सुरक्षित, क्लाउड-आधारित समाधान है। यह बड़े संगठनों, निगमों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, ट्रस्टों, स्टार्टअप सहित कई प्रकार की संस्थाओं के लिये दस्तावेजों के भंडारण, साझाकरण और सत्यापन को सरल बनाता है।

- कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (GSTN), विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) और अन्य विनियामक संस्थानों जैसी प्रणालियों के साथ एंटिटी लॉकर का सहज एकीकरण व्यवसायों को महत्वपूर्ण दस्तावेजों तक तत्काल पहुँच प्रदान करता है।

- प्रमुख विशेषताएँ: सुरक्षित दस्तावेज प्रबंधन के लिये 10 जीबी एन्क्रिप्टेड क्लाउड स्टोरेज, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणीकरण और आधार-प्रमाणित भूमिका-आधारित पहुँच की सुविधा प्रदान करता है।

- लाभ: प्रशासनिक ओवरहेड को कम करने के लिये भंडारण और सुरक्षा को समेकित करता है, दस्तावेज की प्रक्रिया में लगने वाले समय और परिचालन संबंधी बाधाओं को कम करता है

- एंटिटी लॉकर भारत के डिजिटल रूप से सशक्त अर्थव्यवस्था के लक्ष्य का समर्थन करता है तथा बेहतर डिजिटल शासन और व्यापार सुगमता लिये केंद्रीय बजट 2024-25 के दृष्टिकोण के साथ संरेखित करता है।

और पढ़ें: डिजिलॉकर की उमंग के साथ साझेदारी