प्रारंभिक परीक्षा

बिग डेटा पर UN पैनल में भारत का शामिल होना

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

भारत हाल ही में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में, आधिकारिक सांख्यिकी के लिये बिग डेटा और डेटा साइंस पर प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति में शामिल हो गया है, जो वैश्विक सांख्यिकीय ढाँचे में इसके बढ़ते प्रभाव का संकेत है।

आधिकारिक सांख्यिकी के लिये बिग डेटा और डेटा साइंस पर प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति (UN-CEBD) क्या है?

- परिचय:

- UN-CEBD संयुक्त राष्ट्र के तहत एक विशेष निकाय है जिसकी स्थापना वैश्विक सांख्यिकीय प्रणालियों को मज़बूत करने के क्रम में बिग डेटा एवं डेटा विज्ञान का लाभ उठाने के लिये की गई है।

- इसका गठन वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग (UNSC) के तत्वावधान में किया गया था।

- सदस्य:

- इसके 31 सदस्य देश (भारत सहित) एवं 16 अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं।

- उद्देश्य:

- सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) से संबंधित प्रगति की निगरानी एवं रिपोर्टिंग में बिग डेटा की भूमिका का अन्वेषण करना।

- आधिकारिक सांख्यिकी के लिये गैर-पारंपरिक डेटा स्रोतों के उपयोग से संबंधित चुनौतियों का समाधान करना।

- क्रियान्वयन:

- सलाहकार बोर्ड: यह UN-CEBD के प्रमुख प्रबंधन निकाय के रूप में कार्य करता है और समिति के कार्य की समीक्षा करने तथा रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिये इसकी वर्ष में लगभग 4 बार बैठक होती है।

- संयुक्त राष्ट्र ब्यूरो: इसके द्वारा दिन-प्रतिदिन के कार्यों एवं प्रशासनिक कार्यों की देखरेख की जाती है।

- प्रमुख कार्य:

- रणनीतिक समन्वय: यह समिति सतत् विकास के लिये 2030 एजेंडा के संकेतकों को ट्रैक करने सहित आधिकारिक सांख्यिकी में बृहत् डेटा के उपयोग पर एक वैश्विक कार्यक्रम के लिये दृष्टि, दिशा और समन्वय प्रदान करती है।

- बिग डेटा के उपयोग को बढ़ावा देना: यह संबद्ध क्षेत्र की संबंधित चुनौतियों का समाधान करता है एवं मौजूदा ढाँचे का उपयोग करते हुए सीमा-पार डेटा सहित बिग डेटा के व्यावहारिक अनुप्रयोगों को प्रोत्साहित करता है।

- उपग्रह इमेजरी, IoT और निजी क्षेत्र के डेटा सहित गैर-पारंपरिक डेटा स्रोतों के अभिनव उपयोग को प्रोत्साहित करता है।

- क्षमता निर्माण: यह प्रशिक्षण, अनुभव-साझाकरण, तकनीकी विशेषज्ञता का निर्माण और सदस्य देशों को उनकी सांख्यिकीय प्रणालियों के आधुनिकीकरण के लिये तकनीकी सहायता प्रदान करने के माध्यम से क्षमता बढ़ाने का कार्य करता है।

- लोक विश्वास का निर्माण: आधिकारिक सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिये बिग डेटा के उपयोग में जनता का विश्वास स्थापित करने की दिशा में कार्य करता है।

बिग डेटा क्या है?

- परिचय:

- बिग डेटा से तात्पर्य बृहत्, जटिल डेटासेट से है, जिनका डेटा की परंपरागत प्रबंधन प्रणालियाँ कुशलतापूर्वक संग्रहीत, संसाधित या विश्लेषण नहीं कर सकती हैं।

- इससे बेहतर प्रक्रियाओं, बेहतर निर्णयन और उन्नत उत्पाद/सेवा विकास में सहायता मिलती है।

- भारत की बिग डेटा संबंधी पहल:

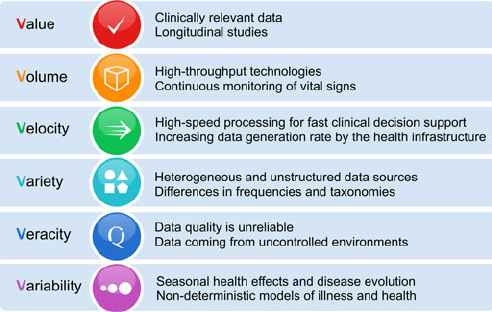

चालक: बिग डेटा को संचालित करने वाले 6V हैं:

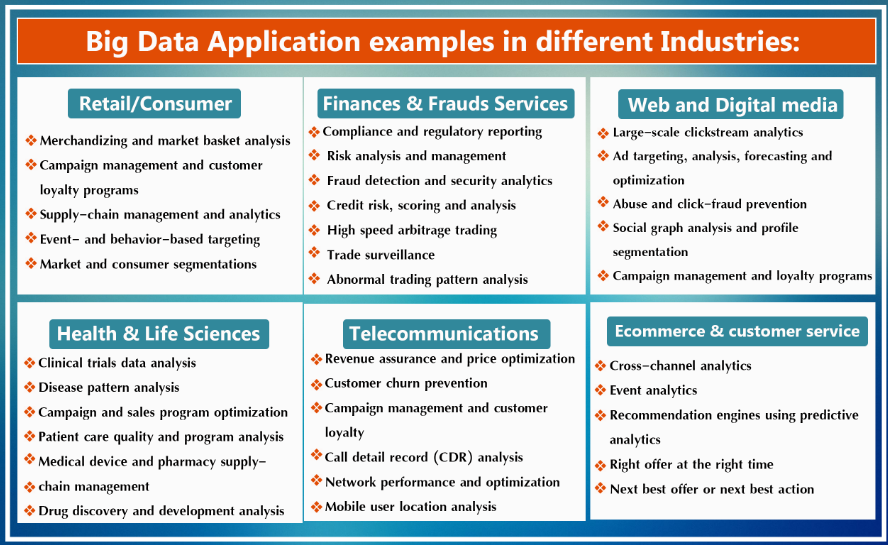

अनुप्रयोग:

संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग (UNSC)

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकीय गतिविधियों संबंधी निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है।

- इसकी स्थापना 1946 में हुई थी और यह संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (ECOSOC) का एक कार्यात्मक आयोग है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. विकास की वर्तमान स्थिति में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, निम्नलिखित में से किस कार्य को प्रभावी रूप से कर सकती है? (2020)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1, 2, 3 और 5 उत्तर: (b) |

रैपिड फायर

सी. एलिगेंस के अनुप्रयोग द्वारा जीव विज्ञान में खोजें

स्रोत: द हिंदू

गोल कृमि, कैनोरहेबडाइटिस एलिगेंस की कई नोबेल पुरस्कार विजेताओं की खोजों में प्रमुख भूमिका रही है जिससे इसकी मौलिक जैविक प्रक्रियाओं पर प्रकाश पड़ा है।

सी. एलिगेंस से संबंधित नोबेल विजेता प्राप्त शोध:

- विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन (वर्ष 2024 का फिज़ियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार): इन्होंने microRNAs की खोज करने के साथ जीन अभिव्यक्ति नियंत्रण में इनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका का पता लगाया।

- ओसामु शिमोमुरा, मार्टिन चाल्फी और रोजर त्सियन (रसायन विज्ञान में 2008 नोबेल पुरस्कार): इन्होंने हरित फ्लोरोसेंट प्रोटीन (GFP) का विकास किया, जिससे जीवित कोशिका इमेजिंग संभव होने के साथ जैविक अनुसंधान में क्रांतिकारी बदलाव आया।

- GFP एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग आणविक एवं कोशिका जीव विज्ञान में जैविक प्रक्रियाओं को देखने तथा उन पर निगरानी रखने के लिये किया जाता है।

- एंड्रयू फायर और क्रेग मेलो (चिकित्सा में वर्ष 2006 नोबेल पुरस्कार): इन्होंने RNA इंटरफेरेंस (RNAi) की खोज की, जिससे जीन-साइलेंसिंग तकनीक में क्रांतिकारी बदलाव आया।

- इससे यह खोज हुई कि डबल-स्ट्रैंडेड आरएनए (dsRNA) विशिष्ट जीन की साइलेंसिंग शांत कर सकता है, जिससे संभावित चिकित्सीय अनुप्रयोगों का मार्ग प्रशस्त होता है।

- सिडनी ब्रेनर (वर्ष 2002 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार): इनके शोध ने प्रोग्राम्ड कोशिका मृत्यु को समझने में योगदान दिया।

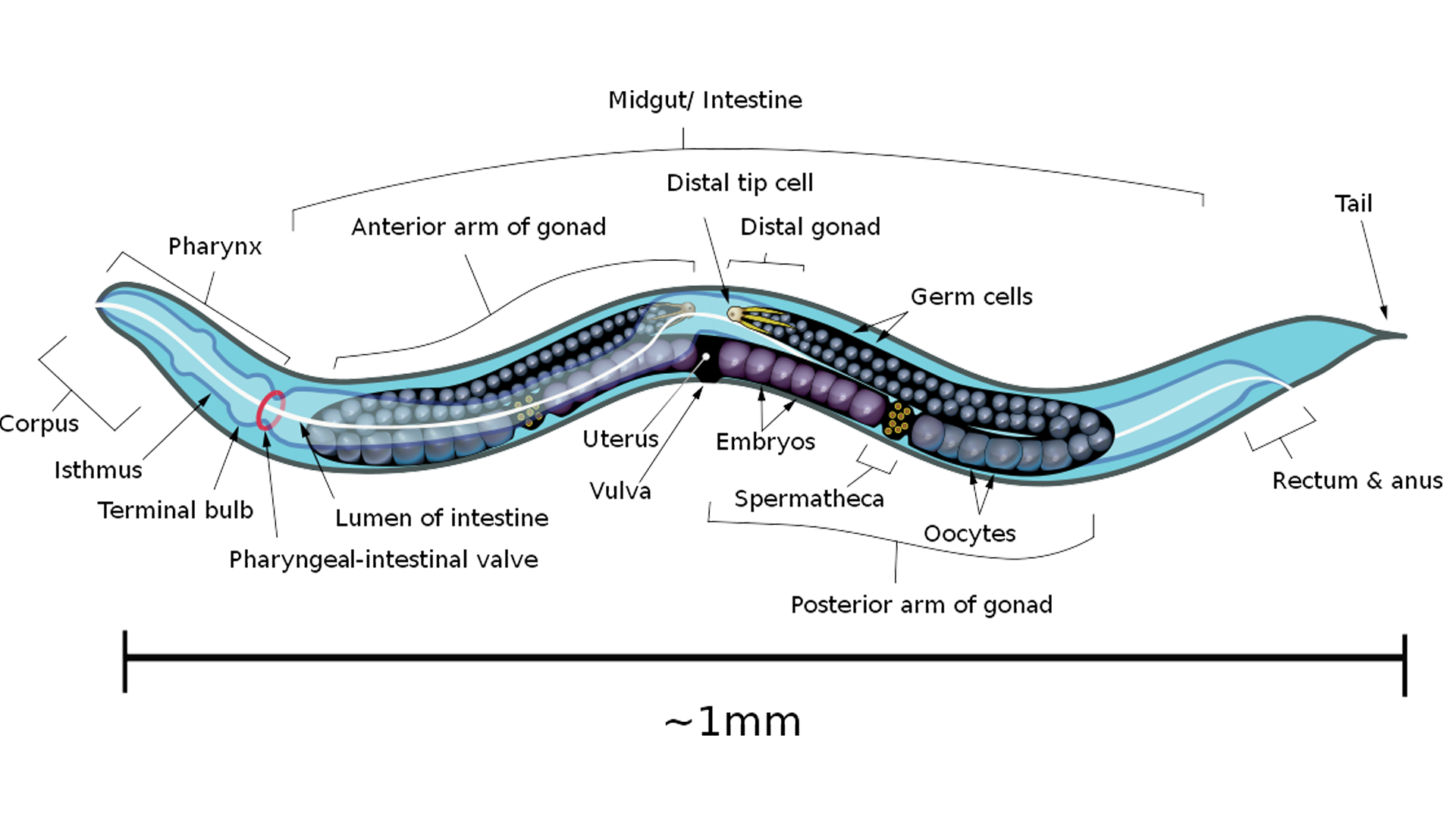

- सी. एलिगेंस: इस छोटे अकशेरुकी की लंबाई सिर्फ 1 मिमी होती है और यह एक पारदर्शी निमेटोड है।

- निमेटोड (जिन्हें गोलकृमि भी कहा जाता है) बेलनाकार एवं अक्सर सूक्ष्म जीव होते हैं तथा यह मृदा और तलछट पारिस्थितिकी तंत्र का एक प्रमुख घटक हैं।

- ये पशुओं या पौधों पर परजीवी होते हैं या मृदा एवं जल में स्वतंत्र रूप से मिलते हैं।

और पढ़ें: फिज़ियोलॉजी या मेडिसिन क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार, 2024

रैपिड फायर

चिंपैंज़ी का संरक्षण

स्रोत: द हिंदू

कैमरून में एनजीओ पापाये इंटरनेशनल चर्चा में रहा है, जो डौआला-एडिया राष्ट्रीय उद्यान में अनाथ चिम्पांजियों के लिये एक अभयारण्य संचालित करता है।

- चिंपैंज़ी: चिंपैंज़ी (Pan troglodytes ssp.) वर्तमान में मानव जाति से निकटतम संबंधित जीवों में में से एक हैं तथा इनके और मनुष्यों के पूर्वज एक ही थे जिनका अस्तित्व लगभग 7 से 8 मिलियन वर्ष पूर्व था।

- उप-प्रजातियाँ: इसकी चार मान्यता प्राप्त उप-प्रजातियाँ हैं: केंद्रीय चिंपैंज़ी, पश्चिमी चिंपैंज़ी, नाइजीरिया-कैमरून चिंपैंज़ी और पूर्वी चिंपैंज़ी।

- IUCN के अंतर्गत स्थिति: चिंपैंज़ी को संकटापन्न के रूप में सूचीबद्ध किया गया है जिसमें पश्चिमी चिंपैंज़ी को गंभीर रूप से संकटापन्न के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

- सांस्कृतिक विविधता: चिंपैंज़ी सांस्कृतिक रूप से सीखे गए व्यवहारों का प्रदर्शन करते हैं, जिसमें उपकरण का उपयोग, स्पष्ट स्वर और भरण तकनीक शामिल हैं, जो उप-प्रजातियों के अनुसार भिन्न होती हैं।

- वे अत्यधिक संरचित सामाजिक समूहों में रहते हैं, जिनमें प्रायः 20 से 150 चिंपैंज़ी होते हैं तथा इनकी संचार पद्धति और व्यवहार जटिल होते हैं।

- चिंपैंज़ियों द्वारा उपयोग किये जाने वाले साधनों के उदाहरणों में दीमक पकड़ना, शहद इकट्ठा करना और अखरोट तोड़ना शामिल है तथा इनके साधनों और तकनीकों में भिन्नताएँ पाई जाती हैं।

- आहार पद्धति: चिंपैंज़ी विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ का भक्षण करते हैं, जिनमें मैंग्रोव के पत्ते भी शामिल हैं और विशेष रूप से शुष्क जलवायु में वे गुफाओं में रहते हैं।

- आवास के नाश और शिकार से इनकी आनुवंशिक तथा सांस्कृतिक विविधता को खतरा है, जिससे संरक्षण प्रयास महत्त्वपूर्ण हो जाते हैं।

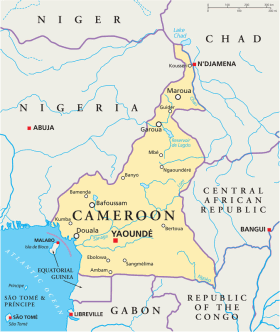

- कैमरून:

- यह मध्य अफ्रीका में स्थित है, जिसकी सीमा नाइजीरिया, चाड, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कांगो, गैबॉन और इक्वेटोरियल गिनी से लगती है।

- तटीय मैदान, पर्वत और वर्षावन सहित इसमें भौगोलिक विविधता है।

- यह मध्य अफ्रीका में स्थित है, जिसकी सीमा नाइजीरिया, चाड, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कांगो, गैबॉन और इक्वेटोरियल गिनी से लगती है।

रैपिड फायर

परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन

स्रोत: इकोनाॅमिक टाइम्स

सरकार ने हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग (AEC) का पुनर्गठन किया है।

- परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) के सचिव अजीत कुमार मोहंती, AEC के अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (अजीत डोभाल) इसके प्रमुख सदस्यों में से एक हैं।

- परमाणु ऊर्जा आयोग (AEC): AEC का गठन पहली बार अगस्त 1948 में वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग के तहत परमाणु ऊर्जा अनुसंधान की देखरेख हेतु किया गया था।

- वर्ष 1958 में परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन किया गया तथा वर्ष 1954 में प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभार के अधीन इसकी स्थापना की गई।

- परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव, इस आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर प्रतिवर्ष की जाती है।

- AEC परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने, परमाणु प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा, खाद्य सुरक्षा एवं ऊर्जा स्वतंत्रता में प्रगति के माध्यम से भारत को सशक्त बनाने के लिये नीतियाँ तैयार करने पर केंद्रित है।

प्रारंभिक परीक्षा

गोल्डन लंगूर

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 117 पर एक दुर्घटना में एक गोल्डन लंगूर की मौत हो गई, जिससे इस प्रजाति पर बढ़ते खतरे पर प्रकाश पड़ता है।

गोल्डन लंगूर के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- वर्गीकरण और खोज:

- प्रजाति का नाम: ट्रैकिपिथेकस गीई

- फैमिली: सेरकोपिथेसिडी (प्राचीन बंदर)।

- सबफैमिली: कोलोबिना (पत्ती खाने वाले बंदर)।

- खोजकर्त्ता: ई.पी. गी, 1953; औपचारिक रूप से इसका वर्णन खजूरिया द्वारा वर्ष 1956 में किया गया।

- भौगोलिक विस्तार: गोल्डन लंगूर विशेष रूप से असम, भारत और पड़ोसी भूटान में पाए जाते हैं।

- आवास: समुद्र तल से लेकर 3,000 मीटर से अधिक ऊँचाई पर उपोष्णकटिबंधीय एवं समशीतोष्ण चौड़े पत्ते वाले वन इनके आवास स्थल हैं।

- भौतिक विशेषताएँ:

- रंग: सुनहरा-नारंगी फर। कोट का रंग मौसम के साथ बदलता है (गर्मियों में क्रीम, सर्दियों में गहरा सुनहरा)।

- चेहरे की विशेषताएँ: काले बाल रहित चेहरे पर हल्की दाढ़ी; सिर के ऊपर सुरक्षात्मक बालों का गुच्छा रहता है।

- लैंगिक द्विरूपता: नर, मादाओं की तुलना में बड़े एवं अधिक मज़बूत होते हैं।

- व्यवहार: ये दिन के दौरान सक्रिय (दिनचर) रहते हैं और मुख्यतः इनका वासस्थल वृक्ष होते हैं।

- गोल्डन लंगूर का वास 3 से 15 के समूह में होता है जिसमें प्रायः एक नर के साथ अनेक लंगूर मादाएँ अथवा यदा कदा सभी नर होते हैं।

- भौगोलिक भिन्नता: ऐसा माना जाता है कि गोल्डन लंगूर के फर के रंग के आधार पर दो उप-प्रजातियाँ हैं, जो हैं Trachypithecus geei bhutanensis (उत्तरी भूटान) और Trachypithecus geei geei (दक्षिणी भूटान और भारत)।

- हालाँकि, उत्तरी उप-प्रजाति को अंतर्राष्ट्रीय प्राणी नामकरण संहिता (ICZN) के अनुसार औपचारिक रूप से वर्णित नहीं किया गया है।

- खतरे: खंडित आवास गोल्डन लंगूरों के लिये एक बड़ा खतरा हैं, क्योंकि इन लंगूरों की समष्टि अलग-अलग समूहों में विभाजित है।

- इन खंडित क्षेत्रों में निष्प्रजननीय नर समूहों (जिसमें पूर्णतः नर लंगूर होते हैं) की अनुपस्थिति चिंता का विषय है, क्योंकि इससे प्रजातियों के दीर्घकालिक अस्तित्व पर प्रभाव पड़ सकता है।

- सड़क निर्माण, वनों की कटाई, तथा लोगों और वन्यजीवों के बीच संघर्ष जैसी मानवीय गतिविधियों के कारण यह आवास विखंडन बढ़ रहा है।

- संरक्षण स्थिति: IUCN रेड लिस्ट में गोल्डन लंगूर को संकटापन्न के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और इसे वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय (CITES) परिशिष्ट I के तहत संरक्षित किया गया है।

- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (अब वन्यजीव संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022) के अंतर्गत गोल्डन लंगूर को अनुसूची I में सूचीबद्ध किया गया है, जिससे इनके लिये उच्चतम संरक्षण उपाय सुनिश्चित होता है।

- संरक्षण उपाय: खंडित आवासों को जोड़ने के लिये गलियारों का निर्माण किया जाना चाहिये, जिससे आनुवांशिक विविधता में सुधार हो और इनका आवागमन सुविधाजनक हो।

- सुरक्षित आवागमन के लिये कैनोपी पुलों का निर्माण किया जाना चाहिये। गोल्डन लंगूर के आवास पर मानवीय प्रभावों को संबोधित करने के लिये दीर्घकालिक संरक्षण रणनीतियों की आवश्यकता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-सा प्राणी समूह संकटापन्न जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है? (2012) (a) महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वन्य गधा। उत्तर: (a) |

रैपिड फायर

77वाँ भारतीय सेना दिवस

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

भारतीय सेना दिवस प्रतेक वर्ष 15 जनवरी को जनरल (फील्ड मार्शल) के.एम. करियप्पा की वर्ष 1949 में भारतीय सेना के प्रथम भारतीय कमांडर-इन-चीफ के रूप में नियुक्ति की स्मृति में मनाया जाता है।

- उन्होंने ब्रिटिश जनरल सर एफ.आर.आर बुचर का स्थान लिया, जो भारत के स्वतंत्रता-पश्चात सैन्य नेतृत्व में एक ऐतिहासिक क्षण था।

- वर्ष 2025 थीम: 'समर्थ भारत, सक्षम सेना' ('Samarth Bharat, Saksham Sena' ) (सक्षम भारत, सशक्त सेना)।

- मेज़बान: पहली बार सेना दिवस परेड की मेज़बानी पुणे द्वारा की गई है, जो इसके सैन्य महत्त्व पर ज़ोर देता है।

- यहाँ दक्षिणी कमान, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) और DRDO जैसी प्रमुख प्रतिष्ठान स्थित है ।

- रक्षा सुधारों का वर्ष: भारत सरकार ने वर्ष 2025 को "रक्षा सुधारों का वर्ष" (Year of Defence Reforms) घोषित किया है, जिसका उद्देश्य थिएटर कमांडों को एकीकृत करना, तीनों सेनाओं के बीच तालमेल स्थापित करना तथा सैन्य खरीद को सुव्यवस्थित एवं स्वदेशी क्षमताओं को बढ़ावा देना है।

- सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक दिवस: भारतीय सशस्त्र सेना के भूतपूर्व सैनिकों की सेवा और बलिदान के सम्मान में प्रतिवर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है।

- यह दिवस वर्ष 1953 में के.एम. करियप्पा की सेवानिवृत्ति का प्रतीक है।

- भारतीय नौसेना दिवस: 4 दिसंबर।

- भारतीय वायु सेना दिवस: 8 अक्तूबर ।

और पढ़ें: भारतीय सेना दिवस