रैपिड फायर

फलों को पकाने वाले परिष्कारक

स्रोत: द हिंदू

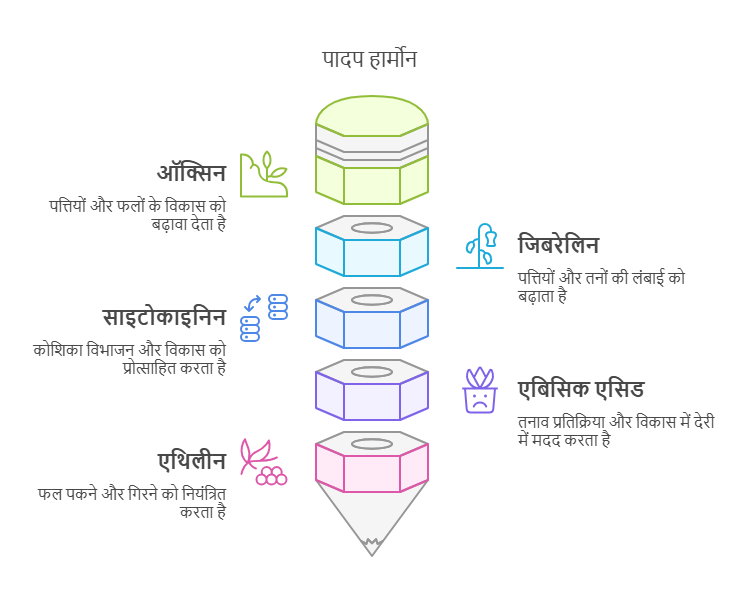

फलों का पकना पौधों में जरावस्था (Senescence) या उम्र बढ़ने की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। इसमें रंग, आकार, स्वाद, शर्करा की मात्रा और अम्लता में परिवर्तन शामिल होता है, तथा यह पकने वाले हार्मोन एथिलीन से प्रभावित होता है।

कृत्रिम फलों को पकाने वाले परिष्कारक (Ripening Agents):

- कैल्शियम कार्बाइड: यह विषाक्त एसिटिलीन गैस विमोचित करता है तथा इसमें फास्फोरस और आर्सेनिक (एक कैंसरकारी पदार्थ) हो सकता है, जो गंभीर स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न कर सकता है।

- खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम, 2011 के अंतर्गत FSSAI द्वारा इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

- अनुमत पदार्थ:

- एथिलीन गैस: FSSAI द्वारा स्वीकृत 100 ppm (प्रति मिलियन भाग) तक; प्राकृतिक रूप से पकने में सहायक। इसे नियंत्रित पकने वाले कक्षों में प्रयुक्त किया जाना चाहिये और फलों के सीधे संपर्क में नहीं आना चाहिये।

- एथिफॉन: विखंडन पर एथिलीन मुक्त होती है और विनियमित परिस्थितियों में कृत्रिम रूप से पकाने के लिये उपयोग किया जाता है।

- ईथरीय (Ethereal): यह एक एथिलीन-विमोचन यौगिक है जिसका उपयोग नियंत्रित परिस्थितियों में किया जाता है।

प्रारंभिक परीक्षा

आंतरिक वायु गुणवत्ता

स्रोत: द हिंदू

भारत में इनडोर अथवा आंतरिक वायु प्रदूषण विशेष रूप से नगरीय क्षेत्रों में एक बढ़ती हुई चिंता का विषय है, जहाँ लोग 70-90% समय घर में व्यतीत करते हैं। इसके बावजूद इनडोर वायु गुणवत्ता (IAQ) के बारे सीमित चर्चा की जाती है और अधिकांश नीतियों में अभी भी बाह्य प्रदूषण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

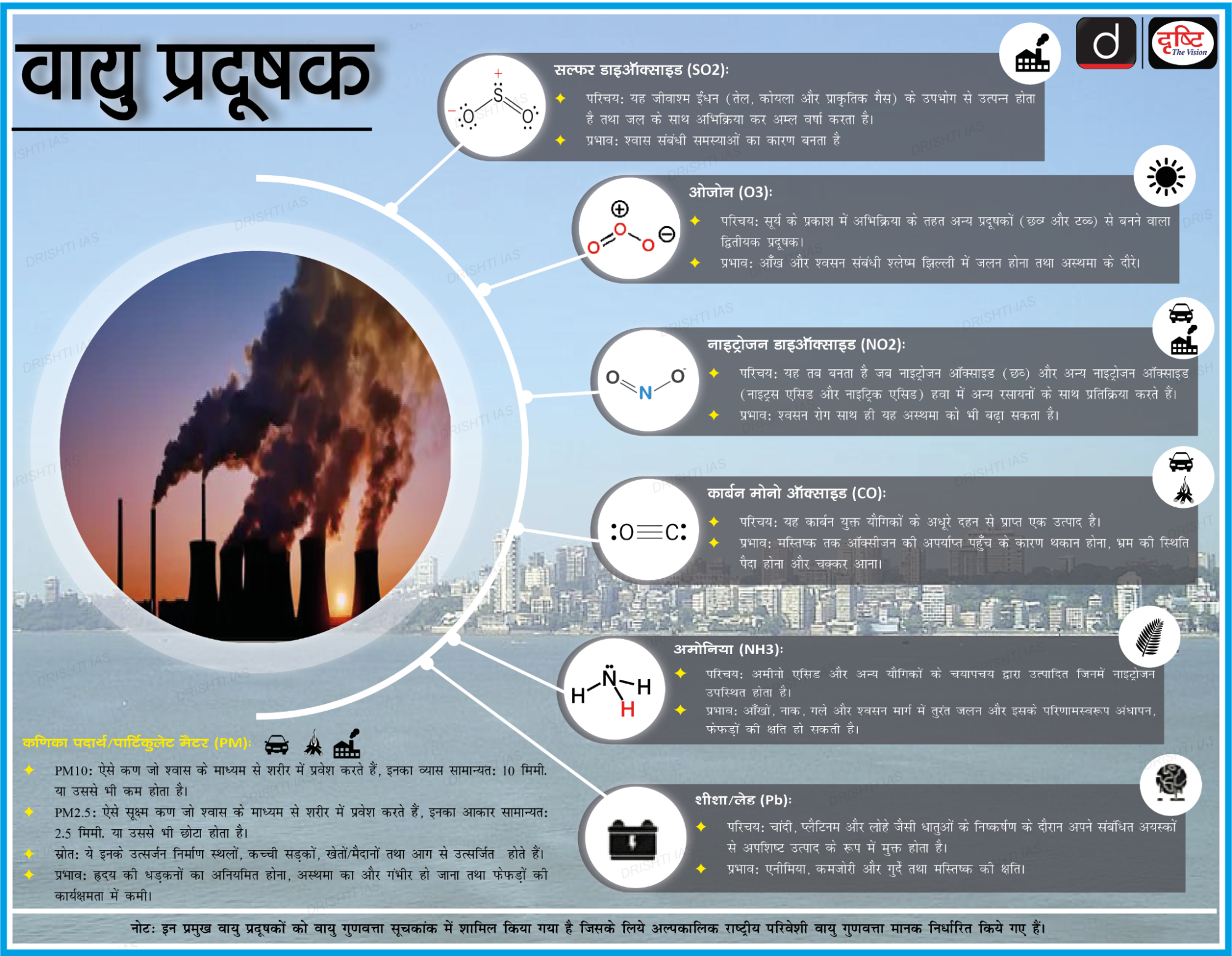

वायु प्रदूषक

आंतरिक वायु गुणवत्ता क्या है?

- परिभाषा: IAQ का तात्पर्य भवनों के भीतर और उसके चारों और विद्यमान वायु की गुणवत्ता से है, जो निवासियों के स्वास्थ्य और आराम को प्रभावित करती है।

- सामान्य आंतरिक वायु प्रदूषक:

- कार्बन मोनोऑक्साइड (CO): अपूर्ण दहन से उत्पन्न एक विषाक्त गंधहीन गैस।

- फॉर्मेल्डिहाइड: यह काष्ठ के उत्पादों, गोंद, पेंट और साज-सज्जा में पाया जाता है और एक ज्ञात कैंसरकारी पदार्थ है।

- एस्बेस्टस: यह भवन के अग्निरोधी अथवा अदाह्य घटकों के निर्माण में प्रयुक्त पुरानी निर्माण सामग्रियों में पाया जाता है; इसके संपर्क में आने से फेफड़ों से संबंधित गंभीर रोग हो सकते हैं।

- रेडॉन: एक रेडियोधर्मी गैस है जिसका धरातल से धीरे-धीरे स्राव होकर भवनों में प्रवेश होता है।

- सीसा: पुराने पेंट, पाइपलाइन और चीनी मिट्टी की वस्तुओं में पाया जाता है।

- फफूँद: यह कवक का एक प्रकार और सूक्ष्मजीव है जो नम स्थानों और आर्द्र वातावरण में पनपता है।

- कीटनाशक: कीट नियंत्रण के उद्देश्य से घरों में इसका उपयोग किया जाता है, जिससे रासायनिक प्रभाव बढ़ता है।

- धुआँ: सिगरेट या रसोई चूल्हे से निकलने वाला, हानिकारक विषाक्त पदार्थ।

- एलर्जन: धूल के कण, पालतू जानवरों की रूसी, तथा कालीनों और फर्नीचर में संचित पराग कण।

- IAQ के निरंतर खराब होने के कारण: बाह्य प्रदूषक जैसे पार्टिकुलेट मैटर (PM2.5), खराब तरीके से सीलबंद अथवा संवातित भवनों में अनुपयुक्त ऊष्मारोधी ढाँचों के माध्यम से प्रवेश करते हैं।

- घर के अंदर की गतिविधियाँ जैसे पाकक्रिया, धूम्रपान, अगरबत्ती का उपयोग, तथा रासायन आधारित सफाई।

- भारतीय नगरों में अति संकुलित आवासन के कारण प्रकीर्णन के लिये सीमित स्थान शेष होता है जिसके कारण प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है।

- IAQ मानकों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता और नियामक निगरानी के अभाव के कारण हानिकारक प्रथाएँ जारी रहती हैं और हानिकारक सामग्रियाँ वातावरण में विद्यमान रहती हैं।

- प्रभाव: डायसन के वैश्विक अध्ययन के अनुसार भारत में सर्वाधिक औसत वार्षिक इनडोर PM2.5 स्तर (55.18 μg/m³) रहा, जिसके बाद चीन, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और दक्षिण कोरिया का स्थान है।

- विश्व स्तर पर, घरेलू वायु प्रदूषण के कारण प्रतिवर्ष 3.2 मिलियन लोगों की असामयिक मृत्यु होती है (WHO), क्योंकि ठोस ईंधन और केरोसिन से उत्सर्जित प्रदूषक फेफड़ों को नुकसान पहुँचाते हैं, प्रतिरक्षा को कमज़ोर करते हैं, और रक्त में ऑक्सीजन के स्तर को कम करते हैं।

- खराब वेंटिलेशन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप "सिक बिल्डिंग सिंड्रोम" हो सकता है।

- घर के अंदर वायु प्रदूषण से स्ट्रोक, हृदय रोग, क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ (COPD) और फेफड़ों के कैंसर जैसे गैर-संचारी रोग हो सकते हैं। महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर इसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है।

इनडोर वायु प्रदूषण के समाधान क्या हैं?

- वायु शोधक: PM2.5 और अन्य हानिकारक प्रदूषकों जैसे कण पदार्थों को रोकने के लिये उच्च दक्षता वाले कण एयर फिल्टर से सुसज्जित वायु शोधक (Air Purifiers) का उपयोग करना।

- इनडोर पादपों का उपयोग: स्पाइडर प्लांट और पीस लिली जैसे कुछ इनडोर पादप फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजीन जैसे प्रदूषकों को अवशोषित करके वायु को शुद्ध करने में मदद कर सकते हैं।

- स्वच्छ ईंधन और प्रौद्योगिकियों का उपयोग: खाना पकाने और हीटिंग के लिये सौर, विद्युत्, बायोगैस, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG), प्राकृतिक गैस, या अल्कोहल ईंधन जैसे स्वच्छ विकल्पों का उपयोग करें।

- निम्न-VOC सामग्री: पेंट, वार्निश और फर्निशिंग जैसी निर्माण सामग्री में वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों (VOC) के उपयोग को कम करने से इनडोर वायु गुणवत्ता में काफी सुधार हो सकता है।

- स्वास्थ्य-केंद्रित भवन निर्माण प्रथाएँ: स्वस्थ जीवन के लिये उपयुक्तता सुनिश्चित करने के लिये इको-निवास संहिता (ENS) के साथ तालमेल करते हुए भारतीय हरित भवन परिषद (IGBC) के सहयोग से स्वास्थ्य-केंद्रित भवन निर्माण दिशानिर्देश स्थापित करना।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. सार्वजनिक परिवहन में बसों के लिये ईंधन के रूप में हाइड्रोजन समृद्ध CNG (H-CNG) के उपयोग के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2019)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (b) प्रश्न. निम्नलिखित पर विचार कीजिये:(2019)

फसल/जैव मात्रा अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में उपर्युक्त में से कौन-से निर्मुक्त होते हैं? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (d) |

रैपिड फायर

विषाक्त शैवाल प्रस्फुटन का सी लॉयन पर प्रभाव

स्रोत: डाउन टू अर्थ

कैलिफोर्निया के तट पर विषाक्त शैवाल प्रस्फुटन के कारण सी लॉयन अथवा जल सिंघों की प्रवृत्ति अत्यधिक आक्रामक हो गई है, जिसके कारण वे मनुष्यों पर हमला कर रहे हैं।

- डोमोइक एसिड, डायटम Pseudo-nitzschia द्वारा उत्पादित एक न्यूरोटॉक्सिन है जिसके कारण सी लॉयनों के मस्तिष्क के कार्य में परिवर्तन हो रहा है।

- इसके कारण समुद्री स्तनधारी जीवों में तनाव, माँसपेशियों में ऐंठन, मस्तिष्क क्षति और व्यवहार में आक्रामकता जनित होती है।

- डोमोइक एसिड खाद्य शृंखला में प्रवेश कर समुद्री जीवों को नुकसान पहुँचाता है और दूषित समुद्री खाद्य के माध्यम से मनुष्यों के लिये घातक खतरा उत्पन्न करता है।

- ग्लोबल वार्मिंग के कारण तीव्र पवनों का उत्स्रवण होता है और पोषक तत्त्वों से भरपूर जल ऊपर की और सतह पर आ जाता है, जिससे शैवाल की वृद्धि तीव्र हो जाती है।

- प्रदूषक विसर्जन और वनाग्नि अपवाह (उदाहरण के लिये, लॉस एंजिल्स की वनाग्नि) से पोषक तत्त्व प्राप्त होते हैं जिससे शैवाल को और अधिक पोषण प्राप्त होता है।

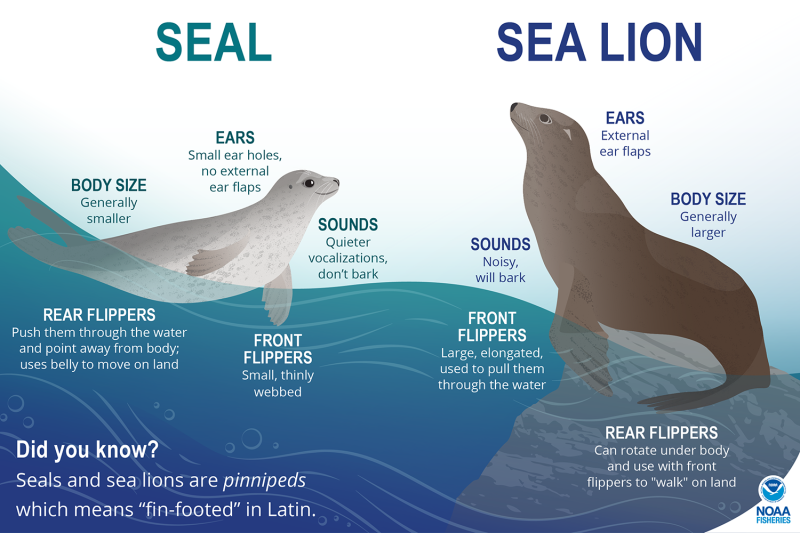

- सी लॉयन: सी लॉयन (सील और वालरस सहित) समुद्री स्तनधारी जीवों के समूह से संबंधित हैं जिन्हें पिनिपेड समूह (फिन फूटेड समुद्री स्तनधारी) कहा जाता है।

- वे बड़े समूहों में पाए जाते हैं और अपनी तीव्र उग्र आवाज़ के लिये जाने जाते हैं।

- वे अधिकांशतः समुद्र में रहते हैं, लेकिन आराम करने, संभोग करने और पपिंग (संतति को जन्म देना) हेतु किनारे पर आते हैं।

- वे अधिकतर प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं।

और पढ़ें: ग्रेट सी-हॉर्स का प्रवास

रैपिड फायर

कैप्चा

स्रोत: द हिंदू

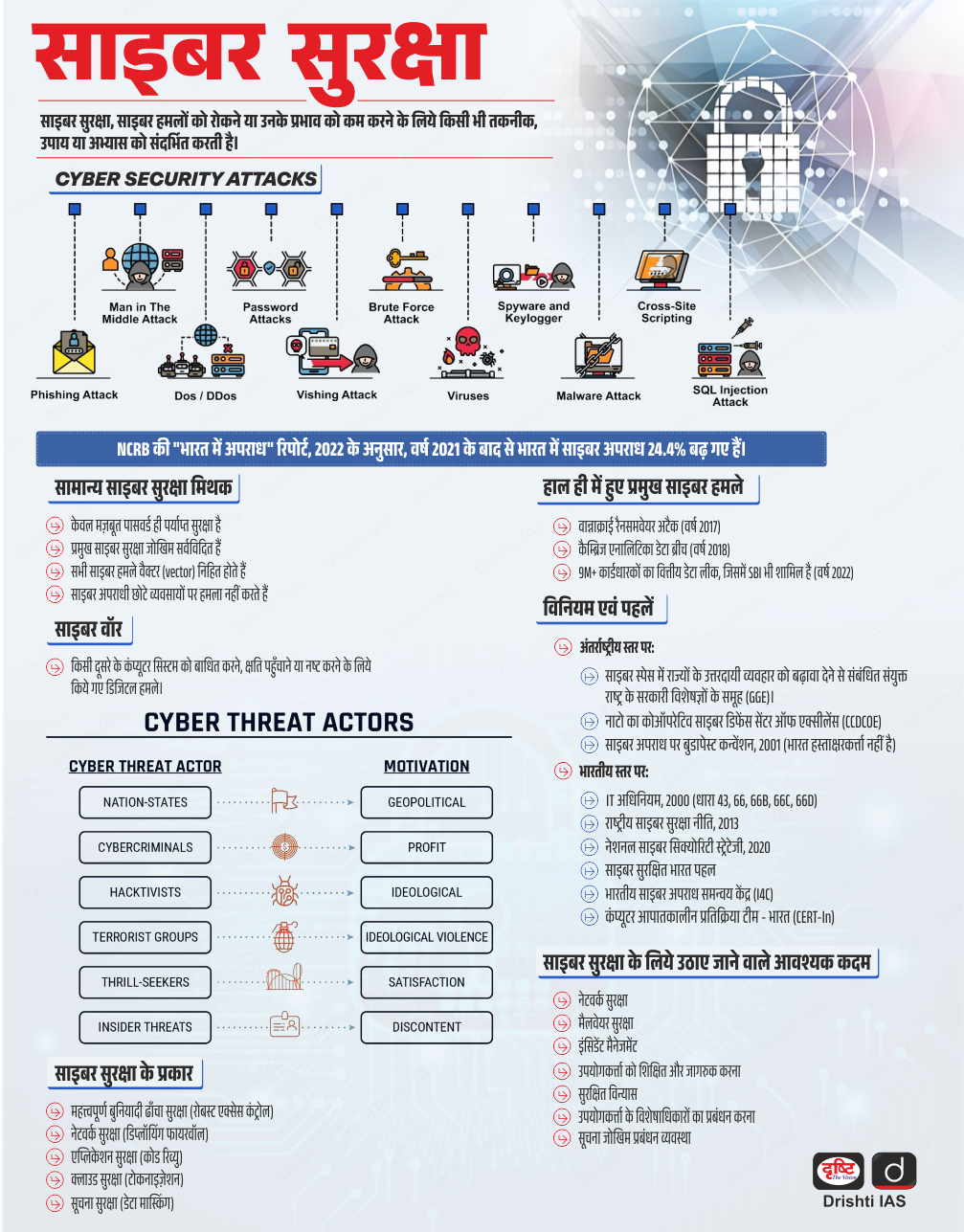

CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) एक चैलेंज-रिस्पॉन्स परीक्षण है जिसका उपयोग मानव उपयोगकर्त्ताओं से Bots को अलग करने के क्रम में ऑनलाइन सुरक्षा बढ़ाने और उपयोगकर्त्ता डेटा की सुरक्षा के लिये किया जाता है।

- बॉट्स (Bots) स्वचालित सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हैं जो रिपीटेटिव ऑनलाइन कार्य करने पर केंद्रित हैं।

कैप्चा:

- उत्पत्ति: इसे लुइस वॉन आह्न द्वारा 2000 के दशक की शुरुआत में बॉट्स को ब्लॉक करने के लिये विकसित किया गया, CAPTCHA विकृत टेक्स्ट (वर्ष 2003) से शुरू हुआ और यह स्कैन्ड बुक वर्ल्डस का उपयोग करके reCAPTCHA (वर्ष 2009) में विकसित हुआ और बाद में Google द्वारा व्यवहार विश्लेषण का उपयोग करके अदृश्य reCAPTCHA (वर्ष 2014) में विकसित हुआ। इसका आधुनिक संस्करण इमेज पहचान, चेकबॉक्स और इंटरैक्शन ट्रैकिंग के उपयोग पर केंद्रित है।

- लाभ: इससे बॉट्स को ब्लॉक करने, फर्जी अकाउंट, स्पैम और डेटा चोरी को रोकने के साथ यह सुनिश्चित होता है कि केवल मानव उपयोगकर्त्ता ही डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकें।

- अनुप्रयोग: CAPTCHA का उपयोग लॉगिन, पंजीकरण, लेन-देन, खाता पुनर्प्राप्ति और सर्वेक्षणों में बॉट्स को ब्लॉक करने तथा उपयोगकर्त्ताओं को सत्यापित करने के लिये किया जाता है। reCAPTCHA बुक डिजिटलीकरण में भी सहायक है।

- हानियाँ: इससे डिसेबल्ड उपयोगकर्त्ताओं के लिये पहुँच में बाधा उत्पन्न होने के साथ मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिये यह बोझिल हो सकता है। इसे उन्नत बॉट्स द्वारा दरकिनार किये जाने से उपयोगकर्त्ता अनुभव प्रभावित हो सकता है।

- अन्य साइबर सुरक्षा उपाय: अन्य उपायों में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA), डिवाइस कोड के माध्यम से दूसरा सत्यापन स्तर, फिंगरप्रिंट या चेहरे की पहचान का उपयोग करके बायोमेट्रिक सत्यापन, बॉट्स को ट्रैप करने के लिये हनीपाॅट्स और व्यवहारिक बायोमेट्रिक्स (जिसमें मनुष्यों को बॉट्स से अलग करने हेतु टाइपिंग या स्वाइप पैटर्न को ट्रैक किया जाता है) शामिल हैं।

और पढ़ें: उभरते साइबर खतरे और उनके निहितार्थ

रैपिड फायर

सियाचिन दिवस

स्रोत: बिज़नेस स्टैंडर्ड

सियाचिन दिवस (13 अप्रैल) ऑपरेशन मेघदूत की स्मृति में मनाया जाता है। वर्ष 1984 में इसी दिन भारत ने सियाचिन ग्लेशियर पर सफलतापूर्वक सैन्य नियंत्रण स्थापित किया।

- सियाचिन: काराकोरम रेंज में लगभग 20,000 फीट की ऊँचाई पर स्थित, यह इस रेंज का दीर्घतम ग्लेशियर है और समग्र विश्व में सर्वाधिक ऊँचा सैन्यीकृत क्षेत्र है। काराकोरम का भाग साल्टोरो रिज, सियाचिन ग्लेशियर के दक्षिण-पश्चिम में स्थित है।

- गिलगिट-बाल्टिस्तान से लेह और काराकोरम दर्रे तक के मार्गों को नियंत्रित करने की दृष्टि से सियाचिन की महत्त्वपूर्ण भूमिका है।

- वर्ष 1949 के कराची समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा को NJ9842 नामक बिंदु तक निर्धारित किया गया, जिसके आगे दुर्गम भूभाग के कारण रेखा को अस्पष्ट छोड़ दिया गया, जिसमें विवरण दिया गया यह “तदनंतर से उत्तर में ग्लेशियरों तक” निर्धारित है (सियाचिन, रिमो और बाल्टोरो ग्लेशियरों का उद्धरण करते हुए)।

- वर्ष 1972 के शिमला समझौते के बाद, नियंत्रण रेखा (LoC) को औपचारिक रूप दिया गया, लेकिन NJ9842 से आगे के क्षेत्र को इसमें शामिल नहीं किया गया।

- 1980 के दशक में पाकिस्तान ने साल्टोरो रिज और सियाचिन से आगे अपने दावे को वैध बनाने का प्रयास किया, जिसका उद्देश्य चीन से सीधा संपर्क और लद्दाख क्षेत्र पर रणनीतिक नियंत्रण हासिल करना था, जो भारत के लिये एक गंभीर खतरा था।

- ऑपरेशन मेघदूत: 13 अप्रैल 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया, जिसके तहत बिलाफोंड ला और सिया ला जैसे प्रमुख दर्रे सहित सियाचिन ग्लेशियर और साल्टोरो रिज पर नियंत्रण स्थापित किया गया।

- इस ऑपरेशन से पाकिस्तान द्वारा नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास विफल रहा, जिससे लद्दाख क्षेत्र पर रणनीतिक निगरानी सुनिश्चित हो गई और शक्सगाम घाटी तक पाकिस्तान की पहुँच अवरुद्ध हो गई।

- ऑपरेशन मेघदूत में सैनिकों और रसद को हवाई मार्ग से पहुँचाया गया, जिसमें भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों की अहम भूमिका थी। यह विश्व के उच्चतम युद्धक्षेत्र पर किया गया पहला सैन्य हमला था।

और पढ़ें: ऑपरेशन मेघदूत

रैपिड फायर

भारत के राष्ट्रपति को सिटी की ऑफ ऑनर पुरस्कार

स्रोत: पी.आई.बी.

भारत के राष्ट्रपति ने भारत और पुर्तगाल के बीच मज़बूत संबंधों और सद्भावना को स्वीकार करते हुए लिस्बन (पुर्तगाल) के मेयर से 'सिटी की ऑफ ऑनर' प्राप्त किया।

- यह लिस्बन शहर द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, जो समाज में योगदान या पुर्तगाल के साथ संबंधों को मान्यता देने के लिये मेयर द्वारा दिया जाता है।

- वर्ष 2025 भारत-पुर्तगाल राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगाँठ का प्रतीक है।

भारत-पुर्तगाल संबंध:

- ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: भारत-पुर्तगाल संबंध वर्ष 1498 में वास्को डी गामा के कालीकट आगमन के साथ शुरू हुआ।

- पुर्तगाल की 1974 की कार्नेशन क्रांति के बाद पूर्ण राजनयिक सामान्यीकरण प्राप्त हुआ , जिसकी परिणति वर्ष 1975 की गोवा संधि के रूप में हुई।

- सामरिक सहयोग: पुर्तगाल ने UNSC की स्थायी सदस्यता और NSG में प्रवेश के लिये भारत की दावेदारी का लगातार समर्थन किया है। इसने भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन की भी पहल की, जिसका पहला आयोजन प्रधानमंत्री वाजपेयी के कार्यकाल में वर्ष 2000 में लिस्बन में हुआ था।

- आर्थिक और व्यापार संबंध: वर्ष 2025 तक, भारत-पुर्तगाल द्विपक्षीय व्यापार लगभग 1.5 बिलियन अमरीकी डॉलर है, जो वर्ष 2020 (951 मिलियन अमरीकी डॉलर) से 50% की वृद्धि दर्शाता है।

- प्रवासी संबंध: पुर्तगाल में लगभग 1.25 लाख भारतीय रहते हैं, जिनमें 35,000 नागरिक और 90,000 भारतीय मूल के व्यक्ति (PIO) शामिल हैं।

- सांस्कृतिक और शैक्षिक सहयोग: भारत-पुर्तगाल सांस्कृतिक संबंधों में लिस्बन विश्वविद्यालय में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) की स्थापना और संबंधों की 500वीं वर्षगाँठ के उपलक्ष्य में संयुक्त टिकट जारी करना शामिल है।

और पढ़ें: फ्राँसीसी और पुर्तगाली क्षेत्रों का विलय