प्रारंभिक परीक्षा

चक्रीय अर्थव्यवस्था और लिथियम-आयन बैटरी पुनर्चक्रण तकनीक

भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology- MeitY) ने लागत प्रभावी लिथियम-आयन बैटरी पुनर्चक्रण तकनीक को नौ पुनर्चक्रण उद्योगों और स्टार्ट-अप में हस्तांतरित कर चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाया है।

- इस तकनीक को “ई-कचरा प्रबंधन पर उत्कृष्टता केंद्र” के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी के लिये सामग्री केंद्र (Centre for Materials for Electronics Technology- C-MET), हैदराबाद में स्थापित किया गया है और यह कार्य तेलंगाना सरकार के उद्योग भागीदार, मैसर्स ग्रीनको एनर्जीज़ प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद के सहयोग से किया गया है।

- यह पहल "प्रमोट सर्कुलरिटी कैंपेन" के तहत पर्यावरण के लिये जीवनशैली (Lifestyle for the Environment- LiFE) मिशन का हिस्सा है।

हाल ही में आविष्कार की गई पुनर्चक्रण तकनीक:

- लि-आयन बैटरियों के लिये पुनर्चक्रण तकनीक को अनुपयोगी बैटरियों से मूल्यवान सामग्रियों को कुशलतापूर्वक संसाधित करने और पुनर्प्राप्त करने हेतु अभिकल्पित किया गया है।

- इस प्रक्रिया की शुरुआत बैटरियों को एक प्रकार के घोल/विलयन में भिगोने से होती है।

- यह विलयन लिथियम (Lithium), कोबाल्ट (Cobalt), मैंगनीज़ (Manganese) और निकल (Nickel) जैसे धातुओं को पृथक करने एवं उनके निष्कर्षण में मदद करती है, इसकी सहायता से 98 प्रतिशत शुद्धता के साथ ऑक्साइड तथा कार्बोनेट के रूप में धातुओं की लगभग 95 प्रतिशत तक रिकवरी हो सकती है।

- इसके बाद इन धातुओं को उनके शुद्ध रूपों में परिवर्तित कर दिया जाता है ताकि इन्हें नई बैटरी अथवा अन्य महत्त्वपूर्ण अनुप्रयोगों में पुन: उपयोग करने के लिये तैयार किया जा सके।

- इस तकनीक के माध्यम से यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है कि बैटरियों से मूल्यवान धातुओं के 95% से अधिक की पुनर्प्राप्ति की जा सके।

- बैटरियों को पुनर्चक्रित कर नए संसाधनों के खनन की आवश्यकता को कम कर अधिक सतत् पर्यावरण में योगदान दिया जा सकता है।

- लिथियम-आयन बैटरियों के लिये पुनर्चक्रण तकनीक एक चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।

लिथियम-आयन बैटरी:

- परिचय:

- ‘लिथियम-आयन बैटरी’ अथवा ‘लि-आयन’ बैटरी एक प्रकार की रिचार्जेबल (पुनः चार्ज की जा सकने वाली) बैटरी है।

- लि-आयन बैटरी में इलेक्ट्रोड पदार्थ के रूप में अंतर्वेशित लिथियम यौगिक का उपयोग किया जाता है, जबकि एक नॉन-रिचार्जेबल लिथियम बैटरी में धातु सदृश लिथियम का उपयोग किया जाता है।

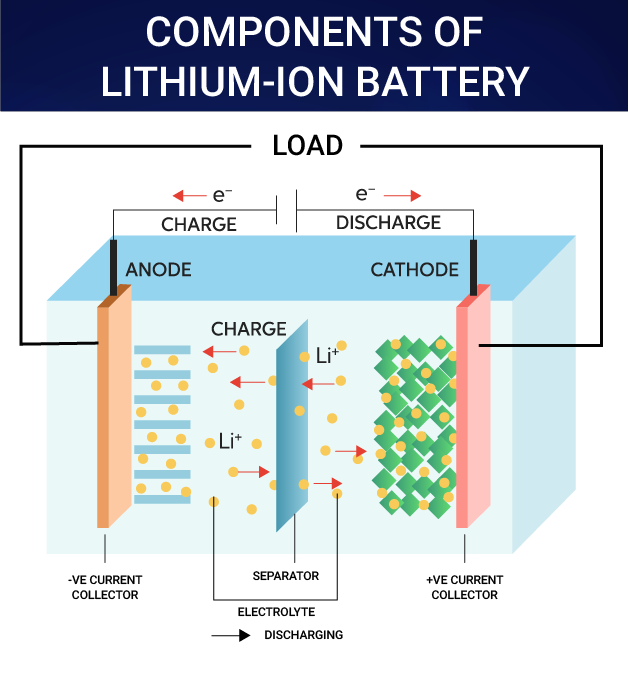

- एक बैटरी में वैद्युत अपघट्य (Electrolyte) दो इलेक्ट्रोड होते हैं। वैद्युत अपघट्य के कारण आयनों का संचरण होता है।

- बैटरी के डिस्चार्ज होने के दौरान लिथियम आयन नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉज़िटिव इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं, जबकि चार्ज होते समय विपरीत दिशा में।

- उपयोग:

- इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, टेली-कम्युनिकेशन, एयरोस्पेस, औद्योगिक अनुप्रयोग।

- लिथियम-आयन बैटरी प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों के लिये अब पसंदीदा ऊर्जा का स्रोत बन गई है।

- लिथियम-आयन बैटरियों के नुकसान:

- चार्ज करने में अधिक समय लगना।

- बैटरी में आग लगने की घटनाएँ सुरक्षा संबंधी मुद्दे रहे हैं।

- निर्माण में महँगी।

- ‘लि-आयन बैटरी को फोन और लैपटॉप जैसे अनुप्रयोगों हेतु पर्याप्त कुशल के रूप में देखा जाता है, EVs के मामले में इन बैटरी में अभी भी उस सीमा का अभाव है जो उन्हें आंतरिक दहन इंजनों के लिये एक व्यवहार्य विकल्प बनाती है।

लिथियम:

- परिचय:

- लिथियम (Li), जिसे रिचार्जेबल बैटरी की उच्च मांग के कारण कभी-कभी 'व्हाइट गोल्ड' के नाम से भी जाना जाता है, एक नरम और चाँदी जैसी-सफेद धातु है।

- निकासी:

- भंडार के प्रकार के आधार पर लिथियम को विभिन्न तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, आमतौर पर बड़े आकार के ब्राइन पूल के सौर वाष्पीकरण के माध्यम से अथवा अयस्क की हार्ड-रॉक से निष्कर्षण किया जाता है।

- उपयोग:

- लिथियम EV, लैपटॉप, मोबाइल आदि की बैटरी में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक महत्त्वपूर्ण घटक है।

- इसका उपयोग थर्मोन्यूक्लियर प्रतिक्रियाओं में भी किया जाता है।

- इसका उपयोग एल्युमीनियम और मैग्नीशियम के साथ मिश्र धातु बनाने, उनकी क्षमता में सुधार करने तथा उन्हें हल्का बनाने के लिये किया जाता है।

- मैग्नीशियम-लिथियम मिश्र धातु का उपयोग कवच (Armor) बनाने के लिये किया जाता है।

- एल्युमीनियम-लिथियम मिश्र धातु का उपयोग एयरक्राफ्ट, उच्च क्षमता वाली साइकिलों के फ्रेम और हाई-स्पीड ट्रेनों में किया जाता है।

- प्रमुख वैश्विक लिथियम भंडार:

- चिली> ऑस्ट्रेलिया> अर्जेंटीना लिथियम रिज़र्व वाले शीर्ष देश हैं।

- लिथियम त्रिकोण: चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया।

- भारत में लिथियम भंडार:

- प्रारंभिक सर्वेक्षण में दक्षिणी कर्नाटक के मांड्या ज़िले में सर्वेक्षण की गई भूमि के एक छोटे से हिस्से में 14,100 टन के अनुमानित लिथियम भंडार का पता चला है।

- अन्य संभावित साइट:

- राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश में मीका बेल्ट।

- ओडिशा और छत्तीसगढ़ में पेगमेटाइट बेल्ट।

- गुजरात में कच्छ का रण।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-सी धातुओं का युग्म क्रमशः सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु है? (2008) (a) लिथियम और पारा उत्तर: (b) व्याख्या:

|

स्रोत: पी.आई.बी.

प्रारंभिक परीक्षा

NIRF रैंकिंग 2023

हाल ही में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) द्वारा वर्ष 2023 के लिये रैंकिंग की घोषणा की गई जिसमें भारत के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों की उत्कृष्टता और उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया।

- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास ने लगातार पाँचवें वर्ष समग्र रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, जबकि भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बंगलूरू को सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के रूप में स्थान दिया गया

NIRF रैंकिंग 2023 की प्रमुख विशेषताएँ:

- रैंकिंग के क्षेत्र:

- वर्ष 2023 की रैंकिंग अभ्यास में विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, डिग्री कॉलेजों के लिये एक सामान्य "समग्र" रैंक प्रदान करना। इसके साथ ही इंजीनियरिंग, प्रबंधन, फार्मेसी, कानून, चिकित्सा, दंत चिकित्सा और वास्तुकला एवं योजना में एक अलग अनुशासन-विशिष्ट रैंक प्रदान करना।

- भारतीय रैंकिंग के वर्ष 2023 संस्करण के तीन विशिष्ट पहलू:

- कृषि और संबद्ध क्षेत्र नामक एक नए विषय की शुरुआत।

- शहरी और नगरीय प्लानिंग में पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले संस्थानों को शामिल करने के लिये "वास्तु-कला" के दायरे का "वास्तुकला और योजना" तक विस्तार।

- दो भिन्न-भिन्न अभिकरणों को समान डेटा प्रदान करने के संस्थानों के बोझ को कम करने के लिये अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स (ARIIA) द्वारा पूर्व में निष्पादित "इनोवेशन/नवाचार" रैंकिंग का भारतीय रैंकिंग में एकीकरण।

- प्रतिभागी:

- जबकि विभिन्न श्रेणियों और विषय डोमेन में रैंकिंग अभ्यास में भाग लेने वाले उच्च शिक्षण संस्थानों की कुल संख्या वर्ष 2016 के 3565 से बढ़कर वर्ष 2023 में 8686 हो गई है, जबकि श्रेणियों तथा विषय डोमेन की संख्या वर्ष 2016 के 4 से बढ़कर वर्ष 2023 में 13 हो गई है

- जबकि विभिन्न श्रेणियों और विषय डोमेन में रैंकिंग अभ्यास में भाग लेने वाले उच्च शिक्षण संस्थानों की कुल संख्या वर्ष 2016 के 3565 से बढ़कर वर्ष 2023 में 8686 हो गई है, जबकि श्रेणियों तथा विषय डोमेन की संख्या वर्ष 2016 के 4 से बढ़कर वर्ष 2023 में 13 हो गई है

- प्रमुख शीर्ष रैंकिंग:

- अग्रणी इंजीनियरिंग संस्थान: IIT मद्रास ने लगातार आठवें वर्ष भारत में शीर्ष इंजीनियरिंग संस्थान के रूप में अपना प्रभुत्त्व बनाए रखा है, IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे क्रमशः दूसरे तथा तीसरे स्थान पर रहे।

- शीर्ष प्रबंधन संस्थान: भारतीय प्रबंधन संस्थान (Indian Institute of Management- IIM), अहमदाबाद ने भारत में अग्रणी प्रबंधन संस्थान के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, इसके बाद IIM बंगलूरू और IIM कोझिकोड का स्थान रहा।

- शीर्ष विधि संस्थान: नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बंगलूरू देश में शीर्ष विधि संस्थान के रूप में उभरी है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली ने दूसरा स्थान हासिल किया और NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, हैदराबाद को तीसरा स्थान मिला।

- शीर्ष फार्मेसी संस्थान: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, हैदराबाद को भारत में अग्रणी फार्मेसी संस्थान के रूप में मान्यता दी गई। इसके बाद जामिया हमदर्द और बिट्स पिलानी का स्थान रहा।

- शीर्ष कॉलेज: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) रैंकिंग में अग्रणी रहा, इसके पाँच कॉलेजों ने भारत के शीर्ष 10 कॉलेजों में स्थान हासिल किया।

- मिरांडा हाउस ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा, जबकि हिंदू कॉलेज ने दूसरा स्थान हासिल किया।

NIRF रैंकिंग:

- परिचय:

- NIRF विभिन्न मापदंडों के आधार पर देश भर के संस्थानों को रैंक करने की एक पद्धति है।

- NIRF को शिक्षा मंत्रालय (पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्रालय) द्वारा अनुमोदित किया गया था और 29 सितंबर, 2015 को लॉन्च किया गया था।

- देश में उच्च शिक्षा संस्थानों (HEIs) को रैंक देने का सरकार का यह पहला प्रयास है।

- NIRF रैंकिंग हेतु पैरामीटर्स: प्रत्येक पैरामीटर के लिये वेटेज, संस्थान की श्रेणी के आधार पर भिन्न होता है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

प्रारंभिक परीक्षा

रेलवे सुरक्षा आयोग

हाल ही में ओडिशा में हुई दुखद ट्रेन दुर्घटना की जाँच दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र के रेलवे सुरक्षा आयोग द्वारा की जा रही है।

रेलवे सुरक्षा आयोग (Commission of Railway Safety- CRS):

- परिचय:

- यह एक सरकारी निकाय है जो देश में रेलवे सुरक्षा प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है।

- यह रेलवे अधिनियम, 1989 में निर्दिष्ट निरीक्षणात्मक, जाँच और सलाहकारी कार्यों के साथ-साथ रेल यात्रा एवं संचालन जैसे सुरक्षा मामलों से संबंधित है।

- इसका मुख्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश में है।

- मंत्रालय:

- यह रेल मंत्रालय के बजाय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ( Ministry of Civil Aviation- MoCA) के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

- इसका कारण CRS को देश के रेलवे प्रतिष्ठान के प्रभाव से अलग रखना और हितों के टकराव को रोकना है।

- यह रेल मंत्रालय के बजाय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ( Ministry of Civil Aviation- MoCA) के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

CRS का इतिहास:

- भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम, 1905:

- भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम, 1905 एवं तत्कालीन वाणिज्य और उद्योग विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, रेलवे बोर्ड को रेलवे अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत सरकार की शक्तियाँ तथा कार्य सौंपे गए थे व भारत में रेलवे संचालन हेतु नियम बनाने के लिये भी अधिकृत किया गया था।

- इसने प्रभावी रूप से रेलवे बोर्ड को भारत में रेलवे के लिये सुरक्षा नियंत्रण प्राधिकरण बना दिया।

- 1935 का भारत सरकार अधिनियम:

- 1935 के भारत सरकार अधिनियम की धारा 181 (3) में कहा गया है कि यात्रियों और रेलवे कर्मियों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये एक अलग प्राधिकरण होना चाहिये।

- यह प्राधिकरण दुर्घटनाओं की जाँच करेगा और उनके कारणों का निर्धारण करेगा। वर्ष 1939 में ब्रिटिश रेलवे के तत्कालीन मुख्य निरीक्षण अधिकारी ए.एच.एल. माउंट की अध्यक्षता में एक पैनल ने नोट किया कि रेलवे बोर्ड पृथक्करण के तर्क की सराहना करता है तथा "परिवर्तन का स्वागत करेगा" (Would Welcome the Change)।

- निरीक्षणालय को अलग करना:

- मई 1941 में रेलवे निरीक्षणालय को रेलवे बोर्ड से अलग कर दिया गया था तथा उस समय डाक और वायु विभाग के नियंत्रण में रखा गया था।

- वर्ष 1961 में निरीक्षणालय का नाम बदलकर CRS (रेलवे सुरक्षा आयुक्त) कर दिया गया। तब से यह केंद्रीय मंत्रालय के अधिकार में है तथा भारत में नागरिक उड्डयन हेतु ज़िम्मेदार है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

प्रारंभिक परीक्षा

यूक्रेन का कखोवका बाँध

कखोवका बाँध दक्षिणी यूक्रेन में नीपर नदी पर बना एक प्रमुख जल विद्युत संयंत्र और विशाल जलाशय है। यह 6 जून, 2023 को एक विस्फोट में नष्ट हो गया जिससे युद्धग्रस्त क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बाढ़ और मानवीय संकट उत्पन्न हो गया है।

- यूक्रेन और रूस ने इस हमले के लिये एक-दूसरे को ज़िम्मेदार ठहराया है जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और अधिक बढ़ गया है।

कखोवका बाँध के विषय में मुख्य तथ्य:

- परिचय:

- कखोवका बाँध वर्ष 1956 में सिंचाई, विद्युत उत्पादन और नौपरिवहन के लिये निप्रो नदी का उपयोग करने के लिये सोवियत संघ की महत्त्वाकांक्षी परियोजना के हिस्से के रूप में बनाया गया था।

- यह बाँध 30 मीटर ऊँचा और 3.2 किलोमीटर लंबा था जिससे एक ऐसे जलाशय का निर्माण हुआ जो 2,155 वर्ग किलोमीटर तक विस्तृत था और इसकी जलधारण क्षमता 18 क्यूबिक किलोमीटर है।

- इस बाँध की सहायता से क्रीमिया प्रायद्वीप को भी जल की आपूर्ति की गई थी जिस पर रूस ने वर्ष 2014 में कब्ज़ा कर लिया था और इसी बाँध से ज़ापोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र को अभी आवश्यक जल की आपूर्ति भी की जाती थी, जो कि रूसी नियंत्रण में है।

- यह बाँध दक्षिणी यूक्रेन में यूक्रेनी और रूसी सैन्य बलों के सीमा क्षेत्र पर स्थित था जहाँ वर्ष 2014 से लड़ाई चल रही है।

- वर्तमान मुद्दा:

- हाल ही में कखोवका जलविद्युत ऊर्जा संयंत्र के अंदर एक विस्फोट हुआ जिससे बाँध में दरार आ गई और भारी मात्रा में जल निचले क्षेत्रों की ओर प्रवाहित हो गया।

- बाढ़ के जल ने नदी के दोनों किनारों पर स्थित दर्ज़नों कस्बों और गाँवों को क्षति पहुँचाई, हज़ारों लोगों को विस्थापित कर दिया तथा बुनियादी ढाँचे, फसलों एवं पशुओं को नुकसान पहुँचाया।

- खेरसॉन शहर के पास काला सागर की निप्रोवस्का खाड़ी में भी जल स्तर बढ़ गया, जिससे तटीय क्षेत्रों में अपरदन और लवणता का खतरा उत्पन्न हो गया।

- इस विस्फोट ने लाखों लोगों की विद्युत आपूर्ति बाधित कर दी, साथ ही क्रीमिया एवं ज़ापोरिज़िया की जल आपूर्ति बाधित कर दी।

- रूस-यूक्रेन युद्ध पर प्रभाव:

- बाँध के ढहने से चल रहे रूस-यूक्रेन युद्ध में एक अप्रत्याशित घटक जुड़ गया है।

- रूसी-नियंत्रित और यूक्रेनी-अधिकृत भूमि दोनों के खतरे में होने के कारण यह स्पष्ट नहीं है कि बाँध के विनाश से दोनों पक्षों को लाभ होगा या नहीं।

- हालाँकि इसके कारण दक्षिण में यूक्रेन की जवाबी योजनाएँ बाधित हो सकती हैं और सरकार का ध्यान हटा सकती हैं।

- परिणाम और तत्काल चुनौतियाँ:

- पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव:

- बाँध के ढहने से आई बाढ़ के कारण घर, सड़कें जलमग्न हो गईं हैं।

- आपातकालीन कर्मचारियों द्वारा जल की निकासी की जा रही है, साथ ही इसके कारण ज़ापोरिज़िया (Zaporizhzhya) परमाणु ऊर्जा संयंत्र में शीतलन प्रणाली और क्रीमिया को पानी की आपूर्ति संबंधी चिंताएँ उत्पन्न हो गई हैं।

- निकासी के प्रयास:

- रूसी-नियंत्रित क्षेत्रों में लगभग 22,000 लोग और यूक्रेनी-अधिकृत महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में 16,000 लोग जोखिम में हैं।

- रूसी और यूक्रेनी अधिकारी निवासियों की निकासी की सुविधा प्रदान कर रहे हैं।

- पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव:

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

विविध

Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 07 जून, 2023

स्वदेशी हैवीवेट टॉरपीडो वरुणास्त्र

भारतीय नौसेना की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में स्वदेशी रूप से डिज़ाइन एवं विकसित हेवीवेट टारपीडो वरुणास्त्र ने लाइव परीक्षण में अपनी प्रभावशीलता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (Defence Research and Development Organisation- DRDO) के तहत नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी (NSTL) एवं भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) द्वारा निर्मित वरुणास्त्र लो ड्रिफ्ट नेविगेशनल सिस्टम, ध्वनिक होमिंग एवं स्वायत्त मार्गदर्शन एल्गोरिदम जैसी उन्नत सुविधाओं से युक्त है। परीक्षण के दौरान वरुणास्त्र ने सभी नौसैनिक युद्धपोतों हेतु गो-टू एंटी-सबमरीन टारपीडो के रूप में अपनी स्थिति को मज़बूत करते हुए समुद्र के नीचे लक्ष्य को सटीक रूप से भेदकर उल्लेखनीय क्षमताओं का प्रदर्शन किया। टॉरपीडो वर्तमान में नौसेना के जहाज़ों पर लगे पुराने मॉडलों की जगह लेगा जो भारी वज़न वाले टॉरपीडो को फायर करने की क्षमता रखते हैं। वरुणास्त्र के बेहतर विनिर्देशों में 40 समुद्री मील की अधिकतम गति और 600 मीटर की अधिकतम परिचालन गहराई शामिल है। यह बहु-चालन सुविधाओं के साथ लंबी दूरी की क्षमताओं से युक्त है, जो इसे शांत जल के नीचे खतरों को ट्रैक करने एवं लक्षित करने में अत्यधिक प्रभावी बनाता है।

और पढ़ें… वरुणास्त्र

एम्स ने ई-हॉस्पिटल सेवाओं को मैलवेयर हमले से बचाया

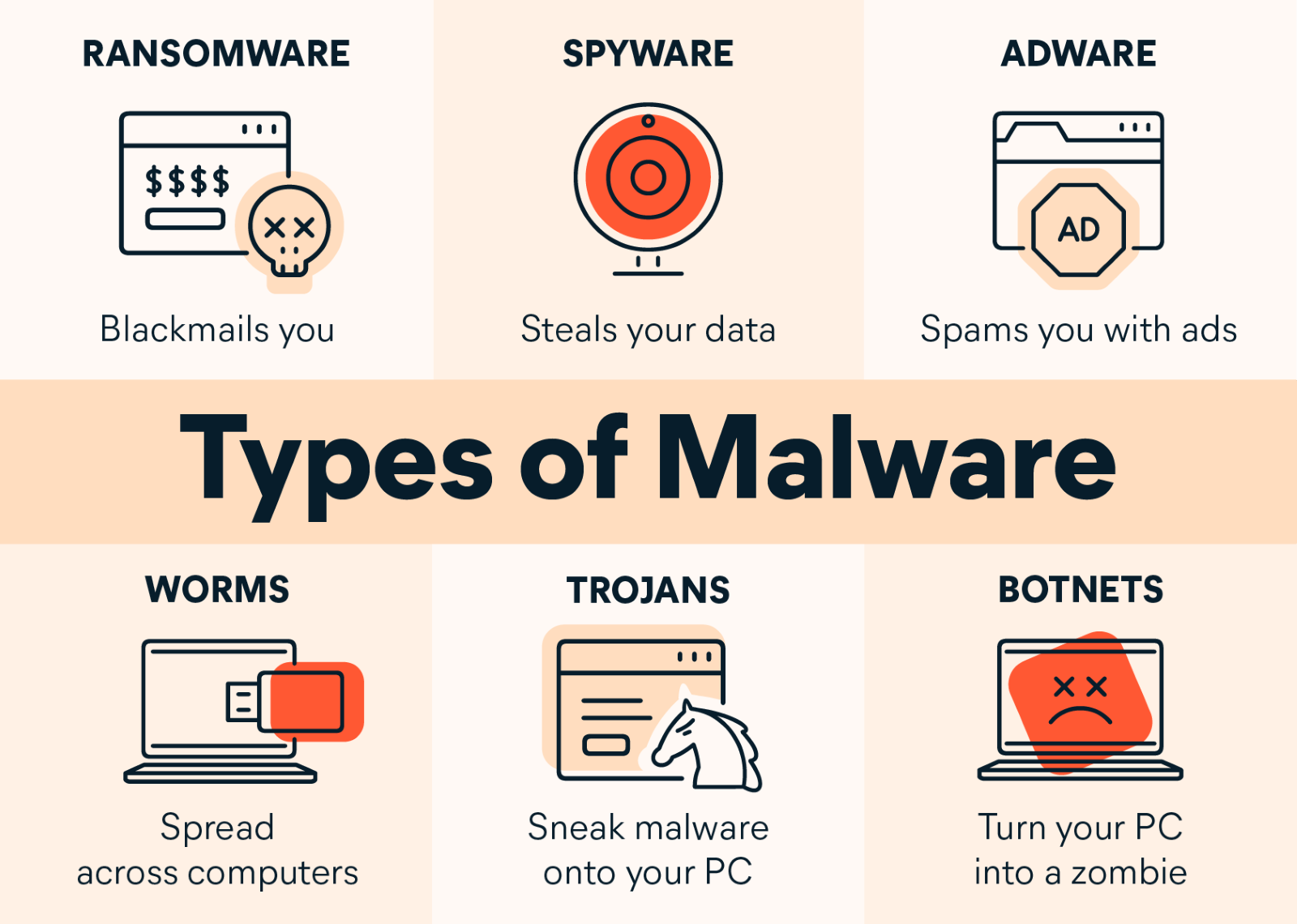

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) भारत में प्रमुख स्वास्थ्य संस्थान है जिसने हाल ही में मैलवेयर के रूप में ज्ञात एक हानिकारक कंप्यूटर प्रोग्राम से अपनी ई-हॉस्पिटल सेवाओं का सफलतापूर्वक बचाव किया। मैलवेयर एक दुर्भावनापूर्ण अथवा हानिकारक प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर, नेटवर्क और उपकरणों के संचालन को बाधित करके अथवा अनधिकृत पहुँच प्राप्त करके नुकसान पहुँचाने के लिये डिज़ाइन किया जाता है। मैलवेयर के प्रकारों में वायरस, वर्म्स, ट्रोज़न, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, एडवेयर और स्केयरवेयर शामिल हैं। इन खतरों से डेटा हानि, वित्तीय क्षति, गोपनीयता का नुकसान और सिस्टम भेद्यता जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, मज़बूत पासवर्ड, नियमित अपडेट और सतर्क ऑनलाइन सेवाओं जैसे सुरक्षा उपायों का उपयोग करके मैलवेयर से बचाव किया जा सकता है।

और पढ़ें…चिकित्सा उपकरण और मैलवेयर

सूरीनाम में भारतीयों के आगमन के 150 वर्ष पूर्ण

भारतीय राष्ट्रपति और सूरीनाम के राष्ट्रपति ने सूरीनाम में भारतीयों के आगमन की 150वीं वर्षगाँठ मनाई।

भारतीय राष्ट्रपति ने वर्ष 1873 में लल्ला रूख जहाज़ द्वारा सूरीनाम में आने वाले भारतीयों के पहले समूह के साथ इस मील के पत्थर के ऐतिहासिक महत्त्व पर बल दिया। उन्होंने एक बहुसांस्कृतिक समाज के रूप में सूरीनाम की प्रशंसा की जिसने एकता और समावेशिता के सूत्र में विविध समुदायों को अपनाया एवं एकीकृत किया। भारत और सूरीनाम के बीच संबंधों का विस्तार करते हुए उन्होंने OCI कार्ड की पात्रता के विस्तार की घोषणा की। राष्ट्रपति ने भौगोलिक दूरियों के बावजूद अपनी विरासत के प्रति भारतीय प्रवासियों के गहरे लगाव को स्वीकार किया तथा एक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के लिये भारत की प्रतिबद्धता को व्यक्त किया। इसी के साथ G-20 और वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट जैसी पहलों में सूरीनाम की भागीदारी को मान्यता भी दी। भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी द्विपक्षीय संबंधों के महत्त्व को रेखांकित करते हुए सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान "ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार" से सम्मानित किया गया।

और पढ़ें… OCI कार्ड, G-20, वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट

चक्रवात 'बिपरजॉय' से अरब सागर को खतरा

चक्रवाती तूफान 'बिपरजॉय' अरब सागर में तेज़ हो गया है, जिससे प्रभावित क्षेत्रों में गंभीर जोखिम और अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने तूफान के तेज़ी से विकास की रिपोर्ट दी है तथा 8 जून, 2023 को 140 किमी. प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ इसके एक गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप लेने की आशंका है। 'बिपरजॉय' (जिसका अर्थ है विपत्ति या आपदा) नाम बांग्लादेश द्वारा दिया गया था। जून में चक्रवात 'बिपरजॉय' का बनना असामान्य है और जलवायु परिवर्तन के कारण अरब सागर में समुद्र की सतह का बढ़ता तापमान एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह उच्च तापमान, 30-32 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचनए पर चक्रवातों की तीव्रता को बढ़ाता है। चक्रवात प्रणाली भारत में दक्षिण-पश्चिम मानसून के लिये भी खतरा पैदा करती है, जिससे इसके आगमन और प्रगति में बाधा उत्पन्न होती है। नमी को भारत से दूर मोड़कर, तूफान मानसून की शुरुआत में और देरी कर सकता है। जलवायु वैज्ञानिक लंबे समय तक हिंद महासागर के गर्म होने और अल नीनो के विकास के संभावित प्रभाव की ओर इशारा करते हैं, जो दोनों ही मानसून को कमज़ोर कर सकते हैं।

और पढ़ें… चक्रवात, मानसून, जलवायु परिवर्तन