IOS सागर और AIKEYME

स्रोत: द हिंदू

भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर पोत (IOS) सागर और अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट (AIKEYME) की अपनी पहली पहल की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में 'प्राथमिकता प्राप्त सुरक्षा साझेदार' और 'प्रथम उत्तरदाता' के रूप में भारतीय नौसेना की स्थिति का सुदृढ़ीकरण करना और क्षेत्रों में सुरक्षा के लिये पारस्परिक और समग्र उन्नति (MAHASAGAR) के दृष्टिकोण में विस्तार करना है।

- IOS सागर: INS सुनयना को भारत और नौ मित्र विदेशी देशों (कोमोरोस, केन्या, मेडागास्कर, मालदीव, मॉरीशस, मोज़ाम्बिक, सेशेल्स, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका) के संयुक्त चालक दल के साथ दक्षिण-पश्चिम IOR में तैनात किया जा रहा है।

- INS सुनयना संयुक्त अनन्य आर्थिक क्षेत्र अनुवीक्षण के लिये दार-एस-सलाम (तंज़ानिया), नकाला (मोज़ाम्बिक), पोर्ट लुइस (मॉरीशस), पोर्ट विक्टोरिया (सेशेल्स) और माले (मालदीव) का दौरा करेगी।

- IOS सागर के प्रतिभागियों को तंज़ानिया के दार-एस-सलाम में अभ्यास AIKEYME के पत्तन चरण की गतिविधियों को देखने की भी योजना बनाई गई है।

- AIKEYME: इसकी सह-मेज़बानी भारत और तंज़ानिया द्वारा की जाएगी, इसका पहला संस्करण अप्रैल वर्ष 2025 में तंज़ानिया के दार-एस-सलाम में आयोजित होगा।

- इस अभ्यास में 11 देश शामिल हैं, जिनमें कोमोरोस, जिबूती, इरिट्रिया, केन्या, मेडागास्कर, मॉरीशस, मोज़ाम्बिक, सेशेल्स, दक्षिण अफ्रीका, भारत और तंज़ानिया शामिल हैं।

- इसमें समुद्री डकैती रोधी अभियान, खोज एवं बचाव (SAR), नाविक कला कौशल, विज़िट बोर्ड खोज एवं जब्ती (VBSS), तथा हेलीकॉप्टर संचालन का प्रशिक्षण शामिल है।

- INS सुनयना: यह एक अपतटीय गश्ती पोत है, जो दक्षिणी नौसेना कमान (कोच्चि) में तैनात है।

और पढ़ें: सुरक्षित और समृद्ध हिंद महासागर क्षेत्र का निर्माण

राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के 5 वर्ष

स्रोत: पी.आई.बी.

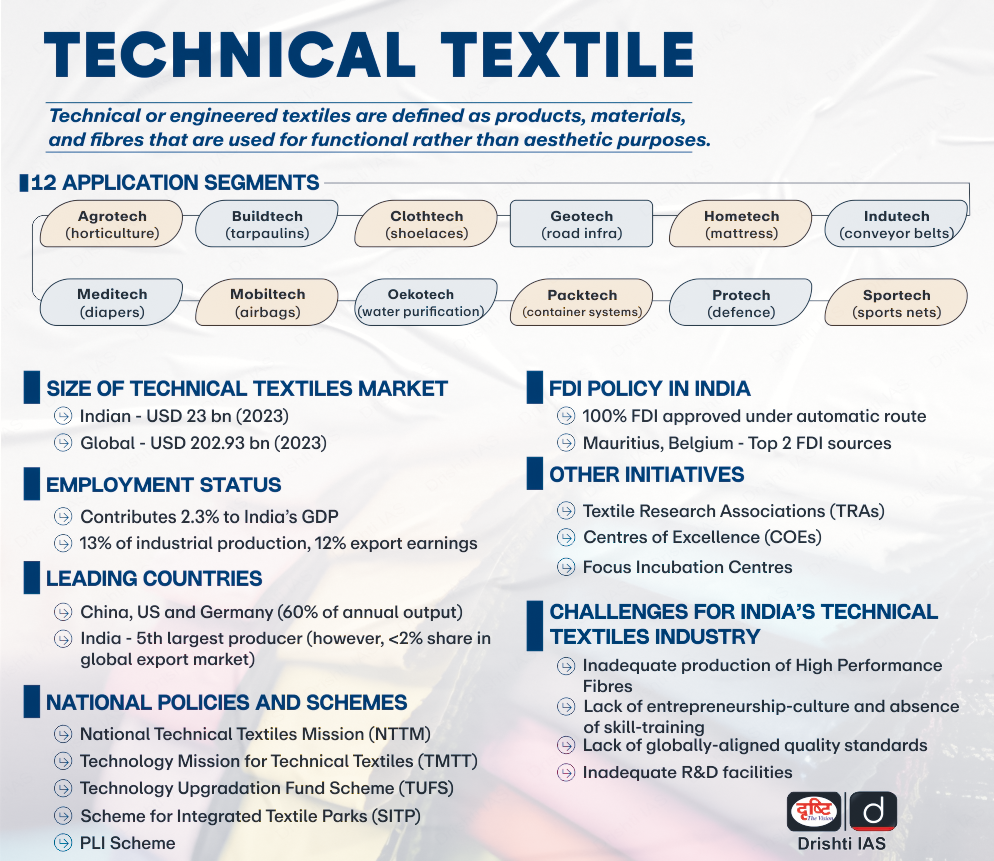

वस्त्र मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020 में शुरू किये गए राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (NTTM) ने 5 वर्ष पूर्ण कर लिये हैं, जिसका उद्देश्य वर्ष 2025-26 तक भारत को तकनीकी वस्त्रों में वैश्विक अभिकर्त्ता के रूप में स्थापित करना है।

- तकनीकी वस्त्र: तकनीकी वस्त्र प्राकृतिक और सिंथेटिक फाइबर से बने कार्यात्मक वस्त्र हैं, जिनका उपयोग रक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढाँचे, ऑटोमोटिव, चिकित्सा आदि जैसे उद्योगों में किया जाता है।

- उदाहरण: मच्छरदानी, सीट बेल्ट, हेलमेट, अग्निरोधक जैकेट और सैनिटरी नैपकिन।

- NTTM: वर्ष 2020-21 से वर्ष 2025-26 की अवधि के लिये शुरू किया गया यह मिशन कृषि, स्वास्थ्य सेवा और तकनीकी वस्त्रों में बुनियादी ढाँचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में अनुसंधान, बाज़ार विकास, निर्यात और कौशल विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

- प्रमुख घटक: नई सामग्रियों के लिये अनुसंधान एवं विकास को समर्थन देना, बाज़ार को अपनाने को बढ़ावा देना, निर्यात को मज़बूत करना और कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से 50,000 व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना।

- वस्त्र क्षेत्र से संबंधित योजनाएँ: PM मित्र पार्क योजना, संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (ATUFS), एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (SITP), समर्थ योजना, पावर-टेक्स इंडिया।

- PM मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान (PM मित्र) पार्क योजना: SPV के माध्यम से PPP मोड के तहत प्रसंस्करण इकाइयों और डिजाइन केंद्रों जैसी सुविधाओं के साथ एकीकृत वस्त्र पार्क बनाने के लिये शुरू किया गया।

- 5F विजन (फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन ) से प्रेरित होकर, इसका उद्देश्य प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देना, लॉजिस्टिक्स लागत कम करना और वस्त्र क्षेत्र में रोज़गार का सृजन करना है।

- PM मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान (PM मित्र) पार्क योजना: SPV के माध्यम से PPP मोड के तहत प्रसंस्करण इकाइयों और डिजाइन केंद्रों जैसी सुविधाओं के साथ एकीकृत वस्त्र पार्क बनाने के लिये शुरू किया गया।

और पढ़ें: राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन

त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025

स्रोत: द हिंदू

लोकसभा ने त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक, 2025 पारित किया, जिसके तहत सहकारी क्षेत्र में शिक्षा और प्रशिक्षण को आगे बढ़ाने के लिये भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय किया जाएगा।

- अमूल के संस्थापक त्रिभुवन काशीभाई पटेल के नाम पर यह विश्वविद्यालय गुजरात में स्थापित किया जाएगा, जिसमें सहकारी प्रशिक्षण संस्थानों के लिये राष्ट्रव्यापी अधिकार क्षेत्र होगा, जो प्रतिवर्ष 8 लाख लोगों को प्रमाणित करने के लिये डिग्री, डिप्लोमा और PhD पाठ्यक्रम प्रदान करेगा।

- विश्वविद्यालय को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत किया जाएगा।

- सहकारी विश्वविद्यालय की आवश्यकता क्षेत्र के विशाल आकार के बावजूद, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (NCUI) जैसे संस्थानों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सीमित पहुँच से प्रेरित है।

- सहकारी क्षेत्र: इसमें सदस्य-स्वामित्व वाले संगठन शामिल होते हैं जिनका उद्देश्य पारस्परिक सहायता और समान संसाधन वितरण के माध्यम से साझा आवश्यकताओं को पूरा करना, ग्रामीण विकास और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है।

- संविधान (97 वाँ संशोधन) अधिनियम, 2011 ने संविधान के अनुच्छेद 19(1)(c) में "सहकारी समितियाँ" शब्द को शामिल करके सहकारी समितियाँ बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया।

- भारत में सहकारी क्षेत्र को सहकारी समिति अधिनियम, 1912, बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 द्वारा विनियमित किया जाता है।

- MSCS (संशोधन) अधिनियम, 2023 बहु-राज्य सहकारी समितियों में शासन और पारदर्शिता को बढ़ाता है।

और पढ़ें: भारत का सहकारिता आंदोलन

ट्रांसजेनिक अनुसंधान

स्रोत: द हिंदू

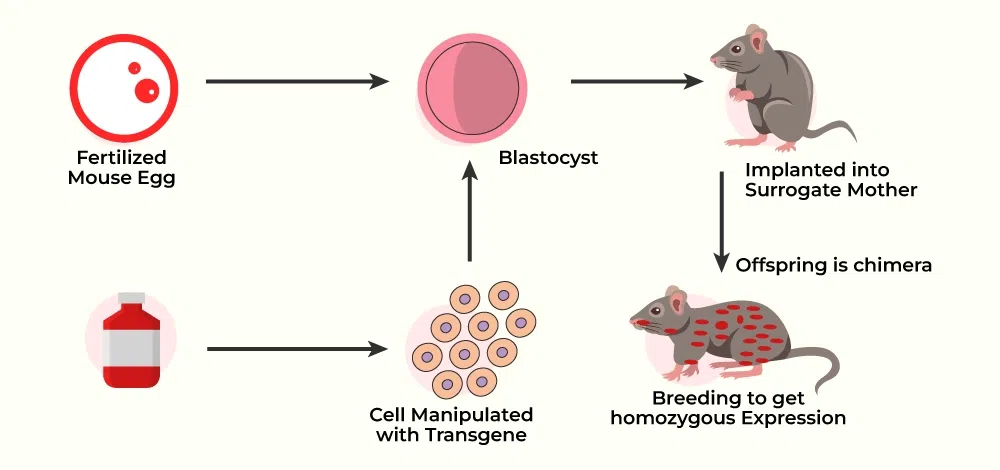

पारजीनी अथवा ट्रांसजेनिक अनुसंधान ने महत्त्वपूर्ण रूप से चर्चा का विषय बन गया है, विशेष रूप से वैज्ञानिक अध्ययनों में ट्रांसजेनिक चूहों के उपयोग के संबंध में, जिसमें वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रगति करने में उनके उपयोग और महत्त्व पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

- ट्रांसजेनिक अनुसंधान: इसमें प्रायः प्रयोगशाला में एक विशिष्ट जीव में किसी अन्य प्रजाति के बाह्य डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड (DNA) अनुक्रमों को शामिल कर जीव के जीनोम में परिवर्तन करना शामिल है।

- "ट्रांसजेनिक" शब्द इसके मूल शब्द "ट्रांस" से प्राप्त हुआ है जिसका अर्थ है "पार" या "एक से दूसरे तक", और "जेनिक", जो जीन को संदर्भित करता है।

- इस अनुसंधान क्षेत्र में आनुवंशिक अध्ययन, रोग मॉडलिंग और जैव प्रौद्योगिकी प्रगति के लिये ट्रांसजेनिक जंतुओं, पौधों और सूक्ष्मजीवों का निर्माण शामिल है।

- ट्रांसजेनिक चूहों का उपयोग सामान्यतः आनुवंशिक अध्ययनों में जीन के कार्यों, रोग तंत्रों और कैंसर अनुसंधान, आनुवंशिक विकारों और प्रजनन स्वास्थ्य में उनकी भूमिका का पता लगाने के लिये किया जाता है, जिसका जैव प्रौद्योगिकी और कृषि की प्रगति में योगदान है।

- भारत में ट्रांसजेनिक अनुसंधान: कपास एकमात्र ट्रांसजेनिक फसल है जिसकी भारत में व्यावसायिक रूप से कृषि की जा रही है।

- आनुवंशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत सर्वोच्च निकाय है, जो परिसंकटमय सूक्ष्मजीवों और पुनः संयोजकों के अनुसंधान तथा औद्योगिक उपयोग के पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन करता है।

और पढ़ें: ट्रांसजेनिक फसलें