भारतीय राजव्यवस्था

भारत में संघवाद का भविष्य

यह एडिटोरियल 11/06/2024 को ‘इंडियन एक्सप्रेस’ में प्रकाशित “This is the moment for a new federal compact” लेख पर आधारित है। इसमें देश में संघीय मुद्दों से संबंधित हालिया बहसों पर चर्चा की गई है और केंद्रीय स्तर पर गठबंधन की राजनीति के पुनरुत्थान से उत्पन्न संभावित समाधानों की पड़ताल की गई है।

|

प्रिलिम्स के लिये: संघवाद, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, NITI आयोग, वस्तु एवं सेवा कर (GST), आंतरिक-दलीय संघवाद, बहुदलीय संघवाद, सहकारी संघवाद, प्रतिस्पर्द्धी संघवाद, अनुच्छेद 356, 15वाँ वित्त आयोग, नीति आयोग का SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21, परिसीमन, सरकारिया आयोग (1988), पुंछी आयोग (2010)। मेन्स के लिये: भारत में संघवाद का विकास, भारत में संघवाद के लिये प्रमुख चुनौतियाँ, भारत के संघीय ढाँचे को मज़बूत करने हेतु आवश्यक कदम। |

केंद्रीय स्तर पर गठबंधन की राजनीति के पुनरुत्थान ने क्षेत्रीय दलों को प्रमुख ‘पावर ब्रोकर’ के रूप में स्थापित किया है जहाँ अब केंद्रीकृत नीति निर्णयन की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी।

हाल के वर्षों में सरकार ने नीति (National Institution for Transforming India- NITI) आयोग जैसी संस्थाओं के माध्यम से सहकारी एवं प्रतिस्पर्द्धी संघवाद पर अधिक बल दिया है। हालाँकि कई राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार द्वारा कथित तौर पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) क्षतिपूर्ति निधि को रोके रखने के बारे में चिंता जताई है, जिससे टकरावपूर्ण संघवाद के उदाहरण सामने आए हैं।

इसके अलावा, शासन की सुव्यवस्था एवं राष्ट्रीय एकता के संवर्द्धन के लिये ‘एक राष्ट्र - एक चुनाव’ के सत्तारूढ़ दृष्टिकोण और ‘एक राष्ट्र, एक ध्वज और एक संविधान’ के विचार पर विभिन्न राज्यों की ओर से अलग-अलग प्रतिक्रियाएँ आई हैं, जो भारत में संघवाद की जटिलताओं को दर्शाती हैं।

इस प्रकार, गठबंधन ढाँचे के अंतर्गत शासन से केंद्र-राज्य संबंधों में विश्वास को पुनःस्थापित करने तथा संतुलन बहाल करने का अवसर प्राप्त हो सकता है।

संघवाद (Federalism):

- परिचय:

- संघवाद में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों और उत्तरदायित्वों का वितरण शामिल है। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय स्वशासन की अनुमति देते हुए एकता बनाए रखना है।

- संघवाद एक बड़ी राजनीतिक इकाई के भीतर विविधता और क्षेत्रीय स्वायत्तता को समायोजित करने का अवसर देता है।

- संघवाद की विशेषताएँ:

- शक्तियों का विभाजन: शक्तियों का विभाजन केंद्र सरकार (संघ) और राज्य सरकारों के बीच किया जाता है।

- लिखित संविधान: लिखित संविधान सरकार के विभिन्न स्तरों की शक्तियों का निर्धारण करता है।

- संविधान की सर्वोच्चता: संविधान सर्वोच्च है और यह संघ एवं राज्यों के बीच संबंधों को नियंत्रित करता है।

- स्वतंत्र न्यायपालिका: एक स्वतंत्र न्यायपालिका सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच विवादों को सुलझाने के लिये संविधान की व्याख्या करती है और उसे प्रवर्तित करती है।

- दोहरी सरकार: केंद्र और राज्य सरकार दोनों के अपने-अपने प्रभाव क्षेत्र एवं अधिकार क्षेत्र होते हैं।

- कठोर संविधान: संविधान में संशोधन करना आसान नहीं होता है और इसमें परिवर्तन के लिये स्पष्ट प्रक्रियाएँ प्रदान की गई हैं।

- संघवाद के प्रकार:

- ‘होल्डिंग टूगेदर फ़ेडरेशन’ (Holding Together Federation): इस प्रकार के संघ में संपूर्ण इकाई में विविधता को समायोजित करने के लिये विभिन्न घटक भागों के बीच शक्तियों को साझा किया जाता है। यहाँ शक्तियाँ आम तौर पर केंद्रीय सत्ता की ओर झुकी होती हैं।

- उदाहरण: भारत, स्पेन, बेल्जियम।

- ‘कमिंग टूगेदर फ़ेडरेशन’ (Coming Together Federation): इस प्रकार के संघ में स्वतंत्र राज्य एक बड़ी इकाई बनाने के लिये एक साथ आते हैं। यहाँ राज्यों को ‘होल्डिंग टूगेदर फ़ेडरेशन’ के रूप में गठित संघ की तुलना में अधिक स्वायत्तता प्राप्त होती है।

- उदाहरण: संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड।

- असममित संघ (Asymmetrical Federation): इस प्रकार के संघ में कुछ घटक इकाइयों के पास ऐतिहासिक या सांस्कृतिक कारणों से अन्य की तुलना में अधिक शक्तियाँ या विशेष स्थिति होती है।

- उदाहरण: कनाडा, रूस, इथियोपिया।

- ‘होल्डिंग टूगेदर फ़ेडरेशन’ (Holding Together Federation): इस प्रकार के संघ में संपूर्ण इकाई में विविधता को समायोजित करने के लिये विभिन्न घटक भागों के बीच शक्तियों को साझा किया जाता है। यहाँ शक्तियाँ आम तौर पर केंद्रीय सत्ता की ओर झुकी होती हैं।

- भारतीय संघवाद की प्रकृति:

- भारतीय संविधान एक प्रबल संघ (strong Union) के साथ संघीय प्रणाली की स्थापना करता है।

- इस कारण, भारतीय संघवाद को कभी-कभी अलग-अलग शब्दों से संदर्भित किया जाता है:

- के.सी. व्हीयर (KC Wheare) ने इसे ‘अर्द्ध-संघीय’ (Quasi-federal) कहा।

- ग्रैनविल ऑस्टिन (Granville Austin) ने इसे ‘सहकारी संघवाद’ (Cooperative federalism) कहा, जहाँ राष्ट्रीय अखंडता एवं एकता की आवश्यकता रहती है।

- मॉरिस जोन्स (Morris Jones) ने इसे सौदेबाज़ी शक्ति युक्त संघवाद’ (Bargaining Federalism) के रूप में परिभाषित किया।

- आइवर जेनिंग (Ivor Jenning) ने इसे ‘केंद्रीकरण की प्रवृत्ति युक्त संघवाद’ (Federalism with Centralizing tendency) कहा।

- इस कारण, भारतीय संघवाद को कभी-कभी अलग-अलग शब्दों से संदर्भित किया जाता है:

- संविधान में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विधायी, प्रशासनिक एवं कार्यकारी शक्तियों का वितरण निर्दिष्ट किया गया है।

- भारतीय संविधान एक प्रबल संघ (strong Union) के साथ संघीय प्रणाली की स्थापना करता है।

- संवैधानिक प्रावधान:

- सातवीं अनुसूची: यह संघ और राज्यों के बीच शक्तियों को तीन सूचियों—संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से विभाजित करती है।

- अनुच्छेद 1: भारत को राज्यों के संघ (Union of States) के रूप में परिभाषित करता है।

- अनुच्छेद 245: संसद और राज्य विधानमंडल को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में विधि-निर्माण की शक्ति प्रदान करता है।

- अनुच्छेद 246: उन विषयों को सूचीबद्ध करता है जिन पर संसद और राज्य विधानमंडल कानून बना सकते हैं।

- अनुच्छेद 263: सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिये एक अंतर-राज्य परिषद (Inter-State Council) की स्थापना का प्रावधान करता है।

- अनुच्छेद 279-A: राष्ट्रपति को जीएसटी परिषद (GST Council) गठित करने का अधिकार देता है।

भारत में संघवाद की अवधारणा किस प्रकार विकसित हुई?

- आंतरिक-दल संघवाद (Inner-Party Federalism) (1950-67):

- संघवाद के प्रथम चरण के दौरान संघीय सरकार और राज्यों के बीच प्रमुख विवादों का समाधान कांग्रेस पार्टी के मंचों पर किया जाता था, जिसे राजनीतिक-वैज्ञानिक रजनी कोठारी ने ‘कांग्रेस प्रणाली’ (Congress System) कहा है।

- इससे प्रमुख संघीय संघर्षों को रोकने या नियंत्रित करने और सर्वसम्मति-आधारित ‘आंतरिक-दल संघवाद’ का निर्माण करने में मदद मिली।

- अभिव्यंजक संघवाद (Expressive Federalism) (1967-89):

- वर्ष 1967 के बाद से दूसरे चरण में, कांग्रेस पार्टी अभी भी केंद्र में सत्ता में थी, लेकिन कई राज्यों में उसे सत्ता खोनी पड़ी, जहाँ विभिन्न क्षेत्रीय दलों के नेतृत्व वाली और कांग्रेस विरोधी गठबंधन सरकारें बनीं।

- इस चरण ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और विपक्षी दलों के नेतृत्व वाली राज्य सरकारों के बीच ‘अभिव्यंजक’ (expressive) और अधिक प्रत्यक्ष संघर्षपूर्ण संघीय गतिशीलता के युग को चिह्नित किया।

- बहुदलीय संघवाद (Multi-Party Federalism) (1990-2014):

- 1990 के दशक में गठबंधन का दौर देखा गया, जिसे ‘बहुदलीय संघवाद’ के रूप में भी देखा जाता है, जब राष्ट्रीय दल संसद में बहुमत प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे। राष्ट्रीय गठबंधनों ने क्षेत्रीय शक्तियों की मदद से संघ में अपना प्रभाव बनाए रखा।

- इस अवधि में केंद्र-राज्य टकराव की तीव्रता में कमी देखी गई, साथ ही राज्य शासन के विघटन के लिये केंद्र द्वारा अनुच्छेद 356 के मनमाने उपयोग में भी कमी आई।

- इसमें वर्ष 1994 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ मामले में दिये गए निर्णय की भी आंशिक भूमिका रही जहाँ केंद्र द्वारा इस प्रावधान के मनमाने उपयोग पर सवाल उठाया गया था।

- टकरावपूर्ण संघवाद (Confrontational Federalism) (2014- 2024):

- वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में एकल दल बहुमत के साथ एक बार फिर ‘प्रभुत्वशाली दल’ के प्रभाव वाले संघवाद का उभार हुआ। इस अवधि में सत्तारूढ़ दल ने कई राज्यों में भी सत्ता पर अपनी पकड़ मज़बूत कर ली।

- इस अवधि में टकरावपूर्ण संघवाद का उदय हुआ, जहाँ विपक्ष के नेतृत्व वाले राज्यों और केंद्र के बीच महत्त्वपूर्ण विवाद हुए।

भारत में संघवाद को सुदृढ़ करने की आवश्यकता:

- विविध जनसांख्यिकी और संस्कृतियाँ:

- भाषाई विविधता: भारत में अनेक भाषाएँ और बोलियाँ बोली जाती हैं। संघवाद को सुदृढ़ करने से यह सुनिश्चित होगा कि विभिन्न क्षेत्रों की भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित एवं सम्मानित किया जाएगा।

- सांस्कृतिक बहुलता: क्षेत्रीय स्वायत्तता अनूठे सांस्कृतिक अभ्यासों, त्योहारों और परंपराओं के पालन एवं संरक्षण की अनुमति देती है, जिससे विविधता के भीतर गर्व एवं एकता की भावना को बढ़ावा मिलता है।

- केंद्रीय अतिक्रमण से बचना:

- राज्य के अधिकारों की सुरक्षा: केंद्र या अन्य बाह्य शक्तियों की ओर से बढ़ते केंद्रीकरण एवं हस्तक्षेप के मद्देनजर राज्यों और अन्य उप-राष्ट्रीय इकाइयों की स्वायत्तता और अधिकारों की सुरक्षा एवं संवृद्धि के लिये संघवाद आवश्यक है।

- क्षेत्रीय आकांक्षाओं को समायोजित करना: एक सुदृढ़ संघीय प्रणाली विभिन्न क्षेत्रों की राजनीतिक आकांक्षाओं को संबोधित और समायोजित कर सकती है, जिससे अलगाववादी आंदोलनों की संभावना कम हो सकती है तथा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिल सकता है।

- स्थानीय निकायों को सशक्त बनाना:

- पंचायती राज संस्थाएँ: संघवाद को सुदृढ़ करने में पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाना शामिल है, जो ज़मीनी स्तर के लोकतंत्र और विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

- महिलाओं की भागीदारी: संवर्द्धित संघवाद स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिये सीटों के आरक्षण, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने जैसी पहलों का समर्थन करता है।

- राजकोषीय संघवाद (Fiscal Federalism):

- उचित राजस्व वितरण: राजकोषीय संघवाद को सुदृढ़ करने से केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों का अधिक समतामूलक वितरण सुनिश्चित होता है, जिससे राज्य-विशिष्ट परियोजनाओं और पहलों के लिये बेहतर वित्तपोषण संभव हो पाता है।

- व्यय के मामले में राज्य की स्वायत्तता: राज्यों को अपने वित्त पर अधिक नियंत्रण देने से धन का अधिक प्रभावी एवं प्रासंगिक रूप से उचित उपयोग हो सकता है।

भारत में संघवाद के लिये प्रमुख चुनौतियाँ:

- केंद्रीकरण और क्षेत्रवाद में संतुलन रखना:

- भारत राष्ट्रीय एकता के लिये केंद्रीय प्राधिकार और क्षेत्रीय आवश्यकताओं के लिये राज्य स्वायत्तता के बीच की जटिल स्थिति का सामना करता है। मज़बूत केंद्रीय सरकारों को अतिक्रमण के रूप में देखा जा सकता है, जबकि मज़बूत क्षेत्रीय आंदोलन राष्ट्रीय एकता को खतरे में डाल सकते हैं।

- दक्षिण भारतीय राज्यों में विशिष्ट द्रविड़ भाषाएँ और संस्कृतियाँ हैं जो उनकी पहचान का केंद्र हैं। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में थोपे जाने के प्रयास पर तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्यों की ओर से कड़ा विरोध सामने आया।

- जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को केंद्र सरकार ने राज्य विधानमंडल से परामर्श किए बिना ही हटा दिया। संघीय सिद्धांतों को कमज़ोर करने के प्रयास के रूप में इस कदम की आलोचना की गई।

- भारत राष्ट्रीय एकता के लिये केंद्रीय प्राधिकार और क्षेत्रीय आवश्यकताओं के लिये राज्य स्वायत्तता के बीच की जटिल स्थिति का सामना करता है। मज़बूत केंद्रीय सरकारों को अतिक्रमण के रूप में देखा जा सकता है, जबकि मज़बूत क्षेत्रीय आंदोलन राष्ट्रीय एकता को खतरे में डाल सकते हैं।

- क्षेत्रीय असंतोष:

- क्षेत्रवाद (Regionalism) भाषा और संस्कृति के आधार पर स्वायत्तता की मांग के माध्यम से स्वयं को स्थापित करता है। इस परिदृश्य में राष्ट्र को उग्रवाद के रूप में आंतरिक सुरक्षा की चुनौती का सामना करना पड़ता है और इससे भारतीय संघ की मूल धारणा में व्यवधान उत्पन्न होता है।

- असम की एक प्रमुख जनजाति बोडो द्वारा लंबे समय से पृथक बोडोलैंड राज्य की मांग की जा रही है।

- पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग पहाड़ियों में संकेंद्रित गोरखा जातीय समूह द्वारा लंबे समय से एक अलग गोरखालैंड राज्य की मांग की जा रही है।

- क्षेत्रवाद (Regionalism) भाषा और संस्कृति के आधार पर स्वायत्तता की मांग के माध्यम से स्वयं को स्थापित करता है। इस परिदृश्य में राष्ट्र को उग्रवाद के रूप में आंतरिक सुरक्षा की चुनौती का सामना करना पड़ता है और इससे भारतीय संघ की मूल धारणा में व्यवधान उत्पन्न होता है।

- शक्तियों के विभाजन में विवाद:

- संविधान केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करता है (संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से)। कई बार यह विभाजन अस्पष्ट सिद्ध हो सकता है, जिससे अधिकार क्षेत्र को लेकर (विशेष रूप से कृषि या शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने) टकराव उत्पन्न हो सकता है।

- केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2020 में पारित तीन कृषि कानूनों को पंजाब जैसे राज्यों ने इस आधार पर चुनौती दी थी कि कृषि राज्य सूची का विषय है। यह शक्ति विभाजन की व्याख्या को लेकर जारी विवादों को उजागर करता है।

- संविधान केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करता है (संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से)। कई बार यह विभाजन अस्पष्ट सिद्ध हो सकता है, जिससे अधिकार क्षेत्र को लेकर (विशेष रूप से कृषि या शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने) टकराव उत्पन्न हो सकता है।

- राज्यपाल के पद का दुरुपयोग:

- राज्यपाल के पद का दुरुपयोग—विशेष रूप से राज्य सरकारों को मनमाने ढंग से बर्खास्त करने, सरकार गठन में हेराफेरी, विधेयकों पर मंज़ूरी न देने और प्रायः केंद्रीय सत्तारूढ़ दल के निर्देश पर होने वाले स्थानांतरण एवं नियुक्तियों से संबंधित मामलों में—चिंता का विषय बनता जा रहा है।

- अरुणाचल प्रदेश (2016) में सत्तारूढ़ सरकार के पास बहुमत का समर्थन होने के बावजूद राज्यपाल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया, जिसे बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया।

- राज्यपाल के पद का दुरुपयोग—विशेष रूप से राज्य सरकारों को मनमाने ढंग से बर्खास्त करने, सरकार गठन में हेराफेरी, विधेयकों पर मंज़ूरी न देने और प्रायः केंद्रीय सत्तारूढ़ दल के निर्देश पर होने वाले स्थानांतरण एवं नियुक्तियों से संबंधित मामलों में—चिंता का विषय बनता जा रहा है।

- अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग :

- अनुच्छेद 356, जिसे ‘राष्ट्रपति शासन’ के रूप में भी जाना जाता है, तब लागू किया जाता है जब कोई राज्य संवैधानिक रूप से कार्य नहीं कर सकता। यह केंद्रीय मंत्रिमंडल को लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राज्य सरकारों को बर्खास्त करने और विधानसभाओं को भंग करने की शक्ति प्रदान करता है।

- वर्ष 2000 तक 100 से अधिक बार राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिये अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया गया था, जिससे राज्य की स्वायत्तता बाधित हुई। हालाँकि इसका उपयोग कम हुआ है, लेकिन इसका संभावित दुरुपयोग चिंता का विषय बना हुआ है।

- वर्ष 1988 में सरकारिया आयोग ने पाया कि अनुच्छेद 356 के उपयोग के कम से कम एक तिहाई मामले राजनीति से प्रेरित थे।

- राजकोषीय असंतुलन:

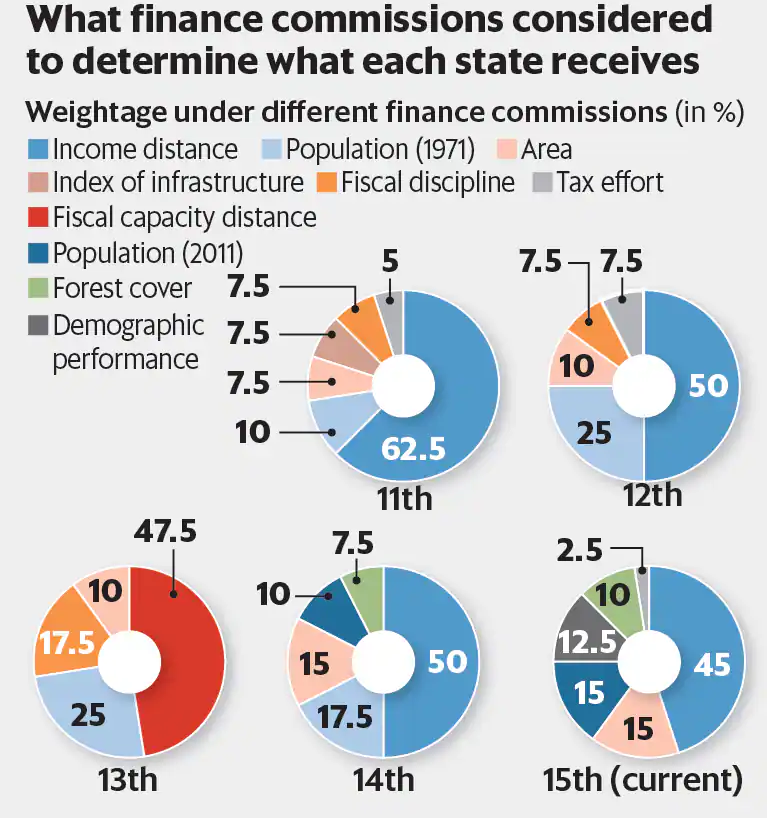

- असमान राजस्व वितरण: 15वें वित्त आयोग ने राज्यों के लिये केंद्रीय करों में अधिक हिस्सेदारी की और इसे 32% से बढ़ाकर 41% करने की अनुशंसा की। राज्य प्रायः शिकायत करते हैं कि उन्हें प्राप्त धन अपर्याप्त है और इसे समय पर वितरित नहीं किया जाता है, जिससे राजकोषीय तनाव उत्पन्न होता है।

- इसके अलावा, दक्षिणी राज्य प्रायः शिकायत करते हैं कि उत्तरी राज्यों की तुलना में करों में अधिक योगदान के बावजूद उन्हें कम धनराशि प्राप्त होती है और उन्हें उनकी कम जनसंख्या के कारण इस असमानता का सामना करना पड़ता है।

- जीएसटी क्षतिपूर्ति के मुद्दे: पश्चिम बंगाल और केरल जैसे राज्यों ने जीएसटी क्षतिपूर्ति में देरी के बारे में चिंता व्यक्त की है, जहाँ उनका तर्क है कि इससे उनकी वित्तीय योजना और विकास गतिविधियों में बाधा उत्पन्न होती है।

- असमान राजस्व वितरण: 15वें वित्त आयोग ने राज्यों के लिये केंद्रीय करों में अधिक हिस्सेदारी की और इसे 32% से बढ़ाकर 41% करने की अनुशंसा की। राज्य प्रायः शिकायत करते हैं कि उन्हें प्राप्त धन अपर्याप्त है और इसे समय पर वितरित नहीं किया जाता है, जिससे राजकोषीय तनाव उत्पन्न होता है।

- संसद में असममित प्रतिनिधित्व:

- लोकसभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया गया है, जहाँ बड़े राज्यों को अधिक सीटें प्राप्त हैं। छोटे राज्यों का तर्क है कि इससे राष्ट्रीय राजनीति में उनकी आवाज़ कमज़ोर हो जाती है।

- उदाहरण: सबसे अधिक आबादी वाले त्तर प्रदेश के पास 80 लोकसभा सीटें हैं, जबकि सबसे कम आबादी वाले सिक्किम के पास केवल 1 सीट है।

- लोकसभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया गया है, जहाँ बड़े राज्यों को अधिक सीटें प्राप्त हैं। छोटे राज्यों का तर्क है कि इससे राष्ट्रीय राजनीति में उनकी आवाज़ कमज़ोर हो जाती है।

- अंतर्राज्यीय विवाद:

- भारत में अंतर्राज्यीय विवादों में जल बँटवारा, सीमा विवाद और संसाधन आवंटन सहित कई मुद्दे शामिल हैं।

- यदि इन विवादों का समाधान नहीं किया गया तो इससे अविश्वास को बढ़ावा मिलेगा और सहकारी शासन में बाधा उत्पन्न होगी, जिससे संघीय ढाँचे पर दबाव पड़ेगा।

- तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी नदी के जल बँटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। इस विवाद में कई कानूनी लड़ाइयाँ, हिंसक विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक गतिरोध देखने को मिले हैं।

- ऐसे मुद्दे न केवल शासन व्यवस्था को बाधित करते हैं, बल्कि इनकी आर्थिक लागत भी बहुत अधिक होती है।

- उदाहरण के लिये, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य के बीच बेलगावी क्षेत्र के प्रशासन को लेकर लंबे समय से बेलगावी (बेलगाँव) सीमा विवाद चल रहा है। सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले को लेकर चली कानूनी लड़ाई में कर्नाटक सरकार ने प्रतिदिन 50 लाख रुपए से अधिक का भुगतान किया।

- आर्थिक असमानताएँ:

- निवेश के लिये प्रतिस्पर्द्धा: राज्य प्रायः प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के लिये प्रतिस्पर्द्धा करते हैं, जिससे असंतुलन पैदा हो सकता है।

- उदाहरण के लिये, महाराष्ट्र और गुजरात बड़ी मात्रा में FDI प्राप्त करते हैं, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों में न्यूनतम निवेश होता है, जिससे क्षेत्रीय असमानताएँ बढ़ती हैं।

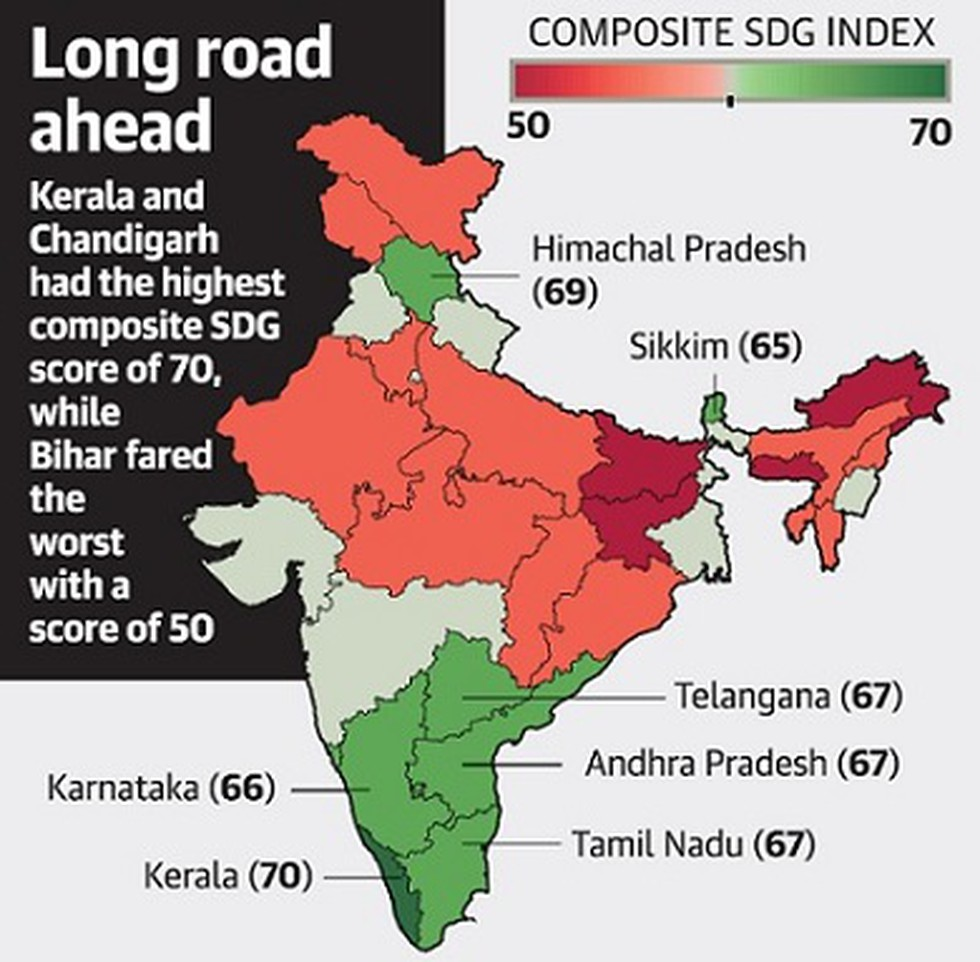

- क्षेत्रीय असमानता: नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 के अनुसार, केरल और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य सतत विकास लक्ष्यों पर उच्च स्कोरिंग रखते हैं, जबकि बिहार और झारखंड बहुत पीछे हैं, जो आर्थिक असमानताओं को दर्शाता है।

- निवेश के लिये प्रतिस्पर्द्धा: राज्य प्रायः प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के लिये प्रतिस्पर्द्धा करते हैं, जिससे असंतुलन पैदा हो सकता है।

भारत में गठबंधन राजनीति की वापसी से कौन-सी संघीय मांगें उठ सकती हैं?

- परिसीमन का लंबित कार्य:

- नियंत्रित जनसंख्या वृद्धि वाले कई दक्षिण भारतीय राज्य मांग कर रहे हैं कि भारत में लंबित परिसीमन प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा किया जाए।

- दक्षिणी राज्यों का मानना है कि जनसंख्या नियंत्रण के प्रभावी उपायों को लागू करने के उनके प्रयासों को अधिक या आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से पुरस्कृत किया जाना चाहिए। परिसीमन प्रक्रिया में देरी इन राज्यों को उनकी सफल पहलों के लिये दंडित करती प्रतीत होती है।

- पुनर्वितरण मॉडल की वैधता:

- दक्षिणी राज्य—जिनकी अर्थव्यवस्था सामान्यतः अधिक मज़बूत है और जो राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में महत्त्वपूर्ण योगदान करते हैं—का मानना है कि जीएसटी मॉडल से आर्थिक रूप से कम विकसित राज्यों को असंगत रूप से लाभ पहुँचता है।

- वे जीएसटी पुनर्वितरण के लिये अधिक समतामूलक एवं संतुलित दृष्टिकोण की मांग करते हैं जो उनके उच्च योगदान को चिह्नित करता हो, राजस्व की कमी को दूर करता हो और उनकी विकासात्मक आवश्यकताओं का समर्थन करता हो।

- विशेष श्रेणी दर्जे की मांग:

- राष्ट्रीय गठबंधन सरकार में शामिल बिहार और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रीय दल अपनी विशिष्ट विकासात्मक चुनौतियों से निपटने तथा सतत वृद्धि एवं विकास के लिये आवश्यक अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु विशेष श्रेणी दर्जे (Special Category Status) को एक महत्त्वपूर्ण साधन के रूप में देखते हैं।

- पूर्व में विशेष श्रेणी में वर्गीकृत राज्यों के लिये सबसे बड़ा लाभ यह रहा था कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत 90% धनराशि केंद्र द्वारा दी जाती थी और राज्यों का योगदान केवल 10% होता था।

- ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के दृष्टिकोण से विचलन:

- कुछ राज्यों का तर्क है कि एक साथ चुनाव कराने से अलग-अलग राज्यों के विशिष्ट राजनीतिक एवं सामाजिक संदर्भों की तुलना में एकरूपता को प्राथमिकता देने के रूप में भारत का संघीय ढाँचा कमज़ोर पड़ सकता है।

- स्थानीय आवश्यकताओं और परिस्थितियों के आधार पर अपने चुनाव कार्यक्रम निर्धारित करने के संबंध में राज्य अपनी कुछ स्वायत्तता खो सकते हैं।

भारत के संघीय ढाँचे को सुदृढ़ करने के लिये कौन-से कदम आवश्यक हैं?

- शक्तियों का हस्तांतरण बढ़ाना:

- संवैधानिक सूचियों में संशोधन करने, केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाने, राज्यों को अधिक वित्तीय स्वायत्तता एवं लचीलापन प्रदान करने आदि के रूप में राज्यों और स्थानीय निकायों के लिये शक्तियों एवं संसाधनों का हस्तांतरण बढ़ाकर संघवाद को सुदृढ़ किया जा सकता है।

- सरकारिया आयोग (1988) ने संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची में सूचीबद्ध क्षेत्रों में राज्यों के लिये अधिक स्वायत्तता की वकालत की थी।

- इसके अलावा, विश्व बैंक के हाल के एक कार्य-पत्र में पंचायतों को अधिक अधिकार सौपने और स्थानीय राजकोषीय क्षमता को सुदृढ़ करने का आह्वान किया गया है ताकि ऑनलाइन भुगतान प्रणालियों, MIS-आधारित लाभार्थी चयन और डिजिटल लाभार्थी ट्रैकिंग के व्यापक अंगीकरण के परिणामस्वरूप उत्पन्न ‘पुनःकेंद्रीकरण’ (recentralisation) के प्रभाव को कम किया जा सके।

- पंचायतों के अधिकार के आहरण के बजाय उन्हें अधिक अधिकार सौंपना प्रभावी स्थानीय शासन सुनिश्चित करने के लिये अत्यंत आवश्यक है।

- संवैधानिक सूचियों में संशोधन करने, केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाने, राज्यों को अधिक वित्तीय स्वायत्तता एवं लचीलापन प्रदान करने आदि के रूप में राज्यों और स्थानीय निकायों के लिये शक्तियों एवं संसाधनों का हस्तांतरण बढ़ाकर संघवाद को सुदृढ़ किया जा सकता है।

- समतामूलक विकास सुनिश्चित करना:

- संसाधन साझाकरण फॉर्मूला: जनसंख्या, गरीबी के स्तर और अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं जैसे कारकों पर विचार करते हुए राज्यों को केंद्रीय धन वितरित करने के लिये एक पारदर्शी एवं वस्तुनिष्ठ फॉर्मूला विकसित करना चाहिए।

- रघुराम राजन समिति (2017) ने वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर राज्यों को केंद्रीय निधियों के सूत्र-आधारित हस्तांतरण की वकालत की थी।

- क्षेत्रीय असमानताओं को संबोधित करना: पिछड़े और वंचित क्षेत्रों या समूहों को विशेष सहायता एवं समर्थन प्रदान कर क्षेत्रीय असंतुलन और असमानताओं को संबोधित किया जाए।

- पुंछी आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाने और उनकी राजकोषीय स्वायत्तता को बेहतर बनाने का सुझाव दिया था।

- 15वें वित्त आयोग ने राज्य-विशिष्ट अनुदानों के आवंटन के साथ-साथ राज्य-विशिष्ट और क्षेत्र-विशिष्ट अनुदानों के उपयोग की समीक्षा एवं निगरानी के लिये प्रत्येक राज्य में उच्च-स्तरीय समितियों के गठन की अनुशंसा की थी।

- आयोग ने संभावित प्रदर्शन प्रोत्साहनों के लिये विद्युत क्षेत्र की दक्षता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजनाओं के अंगीकरण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसे क्षेत्रों की भी पहचान की।

- संसाधन साझाकरण फॉर्मूला: जनसंख्या, गरीबी के स्तर और अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं जैसे कारकों पर विचार करते हुए राज्यों को केंद्रीय धन वितरित करने के लिये एक पारदर्शी एवं वस्तुनिष्ठ फॉर्मूला विकसित करना चाहिए।

- अंतर-सरकारी संस्थाओं को सशक्त बनाना:

- अंतर-राज्य परिषद (ISC) को पुनःजीवंत करना: अंतर-राज्यीय विवादों को सुलझाने और राष्ट्रीय मुद्दों पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिये ISC को अधिक प्रभावी मंच के रूप में स्थापित किया जाए। इसमें आम नीतियों को विकसित करने के लिये इसे अधिक शक्ति प्रदान करना शामिल हो सकता है।

- सरकारिया आयोग की अनुशंसा पर सरकार ने एक स्थायी अंतर-राज्यीय परिषद की स्थापना की है, लेकिन यह सरकारिया आयोग के दृष्टिकोण को पूर्ण साकार नहीं कर सकी है।

- तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के सुझाव के अनुसार ISC की बैठक वर्ष में कम से कम तीन बार आयोजित की जानी चाहिए ।

- पिछले 8 वर्षों में परिषद की केवल एक बार बैठक हुई है और जुलाई 2016 के बाद से इसकी कोई बैठक नहीं हुई है।

- वर्ष 1990 में स्थापना के बाद से ISC की केवल 11 बार बैठक हुई है।

- संचार और समन्वय बढ़ाना: सुचारू नीति कार्यान्वयन सुनिश्चित करने और क्षेत्रीय चिंताओं को दूर करने के लिये केंद्र एवं राज्यों के बीच संचार के नियमित चैनल स्थापित किये जाएँ।

- पुंछी आयोग ने आंतरिक सुरक्षा, समन्वय और प्रभावशीलता बढ़ाने से संबंधित मामलों के लिये एक अधिरोहित संरचना के रूप में ‘राष्ट्रीय एकता परिषद’ (National Integration Council) के गठन का प्रस्ताव किया था।

- अंतर-राज्य परिषद (ISC) को पुनःजीवंत करना: अंतर-राज्यीय विवादों को सुलझाने और राष्ट्रीय मुद्दों पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिये ISC को अधिक प्रभावी मंच के रूप में स्थापित किया जाए। इसमें आम नीतियों को विकसित करने के लिये इसे अधिक शक्ति प्रदान करना शामिल हो सकता है।

- सहकारी और प्रतिस्पर्द्धी संघवाद को बढ़ावा देना:

- सहकारी संघवाद में केंद्र और राज्य राष्ट्रीय सुरक्षा, आपदा प्रबंधन एवं आर्थिक विकास जैसे राष्ट्रीय महत्त्व के मुद्दों पर मिलकर कार्य करते हैं। इससे साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये एकीकृत दृष्टिकोण सुनिश्चित होता है।

- उदाहरण के लिये, जीएसटी परिषद की स्थापना करना और राज्यों की वित्तपोषण हिस्सेदारी बढ़ाने के वित्त आयोग के सुझाव को मंज़ूरी देना।

- प्रतिस्पर्द्धी संघवाद में राज्य अवसंरचना, सार्वजनिक सेवाओं और विनियामक ढाँचे में सुधार कर निवेश एवं प्रतिभा के लिये प्रतिस्पर्द्धा करते हैं। इससे पूरे देश में नवाचार और बेहतर शासन अभ्यासों को बढ़ावा मिलता है।

- नीति आयोग स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक (SEQI), राज्य स्वास्थ्य सूचकांक (SHI), समग्र जल प्रबंधन सूचकांक (CWMI) जैसे विभिन्न सूचकांकों के माध्यम से (जो विशिष्ट मानदंडों पर राज्यों की रैंकिंग करते हैं) भारत में अधिक सुदृढ़ एवं प्रतिस्पर्द्धी संघीय प्रणाली के लिये उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है।

- सहकारी संघवाद में केंद्र और राज्य राष्ट्रीय सुरक्षा, आपदा प्रबंधन एवं आर्थिक विकास जैसे राष्ट्रीय महत्त्व के मुद्दों पर मिलकर कार्य करते हैं। इससे साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये एकीकृत दृष्टिकोण सुनिश्चित होता है।

- संघीय सिद्धांतों और भावना का सम्मान करना:

- केंद्रीय हस्तक्षेप को कम करना: केंद्र को संविधान के अनुच्छेद 355 और 356 (जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति देते हैं) के तहत अपनी शक्तियों के अत्यधिक उपयोग से बचना चाहिए। इससे राज्यों के लिये अधिक स्वायत्तता सुनिश्चित होगी।

- सरकारिया आयोग ने सुझाव दिया था कि अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) का प्रयोग अत्यंत संयम से किया जाना चाहिए और अत्यंत आवश्यक मामलों में अंतिम उपाय के रूप में तभी इसका प्रयोग किया जाना चाहिए जब अन्य सभी उपलब्ध विकल्प विफल हो जाएँ।

- अधिक प्रतिनिधित्व और भागीदारी सुनिश्चित करना: राज्य प्रतिनिधियों की बढ़ी हुई भागीदारी यह सुनिश्चित करेगी कि उनकी चिंताओं और प्राथमिकताओं को राष्ट्रीय स्तर पर सुना जाए।

- उदाहरण के लिये, राज्यपाल की नियुक्ति अधिक पारदर्शी और परामर्शपरक होनी चाहिए।

- पुंछी आयोग ने राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्री की भागीदारी की अनुशंसा की थी।

- उदाहरण के लिये, राज्यपाल की नियुक्ति अधिक पारदर्शी और परामर्शपरक होनी चाहिए।

- केंद्रीय हस्तक्षेप को कम करना: केंद्र को संविधान के अनुच्छेद 355 और 356 (जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति देते हैं) के तहत अपनी शक्तियों के अत्यधिक उपयोग से बचना चाहिए। इससे राज्यों के लिये अधिक स्वायत्तता सुनिश्चित होगी।

निष्कर्ष:

गठबंधन राजनीति के पुनरुत्थान और क्षेत्रीय दलों के बढ़ते प्रभाव से चिह्नित उभरता राजनीतिक परिदृश्य संघीय ढाँचे को पुनर्परिभाषित करने और इसे सुदृढ़ करने का एक अनूठा अवसर प्रदान कर रहा है। भारत में संघवाद के लिये एक दूरदर्शी दृष्टिकोण वह होगा जो इसकी विविधता का जश्न मनाए, सहयोग को बढ़ावा दे और इसके सभी नागरिकों के लिये एक सामंजस्यपूर्ण एवं समृद्ध भविष्य का निर्माण करे। यह केवल एक राजनीतिक आवश्यकता नहीं है, बल्कि भारतीय गणराज्य को परिभाषित करने वाली प्रत्यास्थता एवं एकता की पुष्टि भी होगी।

अभ्यास प्रश्न: भारत में संघवाद की अवधारणा और विकास पर चर्चा कीजिये। भारत के संघीय ढाँचे को सुदृढ़ करने के लिये प्रमुख चुनौतियों की पहचान कीजिये और समाधान प्रस्तावित कीजिये।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs)प्रिलिम्सप्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-सी एक भारतीय संघराज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? (2017) (a) भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। उत्तर: (d) मेन्स:प्रश्न. यद्यपि परिसंघीय सिद्धांत हमारे संविधान में प्रबल है और वह सिद्धांत संविधान के आधारिक अभिलक्षणों में से एक है, परंतु यह भी इतना ही सत्य है कि भारतीय संविधान के अधीन परिसंघवाद (फैडरलिज्म) सशक्त केंद्र के पक्ष में झुका हुआ है। यह एक ऐसा लक्षण है जो प्रबल परिसंघवाद की संकल्पना के विरोध में है। चर्चा कीजिये। (2014) |