भारतीय अर्थव्यवस्था

मराठा सैन्य परिदृश्य

प्रिलिम्स के लिये:यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, पश्चिमी घाट, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, छत्रपति शिवाजी महाराज मेन्स के लिये:यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों का महत्त्व, मराठों और शिवाजी का इतिहास। |

स्रोत: पी.आई.बी.

चर्चा में क्यों?

भारत वर्ष 2024-25 के दौरान संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) की विश्व विरासत मान्यता हेतु "मराठा सैन्य परिदृश्य" को नामांकित करने के लिये तैयार है।

- इस नामांकन में 12 घटक शामिल हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में मराठा शासन की रणनीतिक सैन्य शक्ति को प्रदर्शित करते हैं।

मराठा सैन्य परिदृश्य क्या हैं?

- 'मराठा सैन्य परिदृश्य' 12 किलों और दुर्गों का एक नेटवर्क है जो 17वीं-19वीं शताब्दी में मराठा शासकों की असाधारण सैन्य प्रणाली एवं रणनीति का प्रतिनिधित्व करता है।

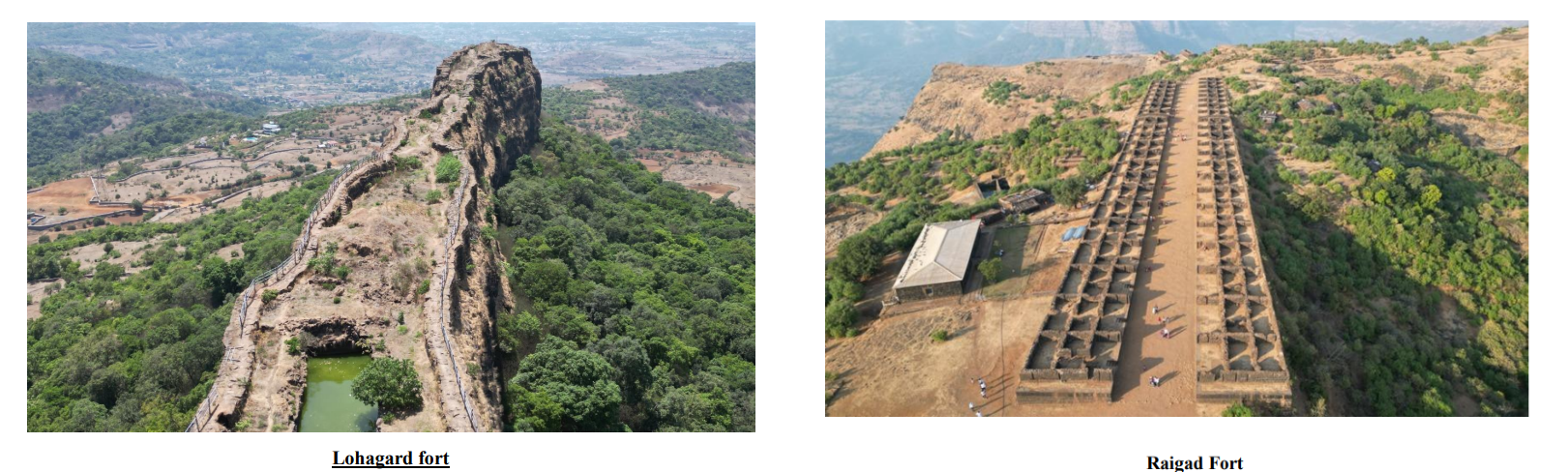

- इस नामांकन के बारह घटक भाग हैं- महाराष्ट्र में सालहेर किला, शिवनेरी किला, लोहागढ़, खंडेरी किला, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला किला, विजय दुर्ग, सिंधुदुर्ग और तमिलनाडु में जिंजी किला।

- भारत के मराठा सैन्य परिदृश्यों को वर्ष 2021 में विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है।

- मराठा सैन्य परिदृश्य महाराष्ट्र से विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिये नामांकित छठी सांस्कृतिक धरोहर है।

- किलों का यह असाधारण तंत्र/नेटवर्क, पदानुक्रम, पैमाने और प्रतीकात्मक वर्गीकरण की विशेषताओं में भिन्नता लिये हुए भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिमी घाट (सह्याद्री पर्वत) शृंखलाओं, कोंकण तट, दक्कन के पठार तथा पूर्वी घाटों के लिये विशिष्ट परिदृश्य,क्षेत्र एवं भौगोलिक विशेषताओं को एकीकृत करने का परिणाम है।

- महाराष्ट्र में 390 से अधिक किले हैं जिनमें से केवल 12 किले भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य के तहत चयनित हुए हैं, इनमें से 8 किले भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित हैं।

- ये हैं शिवनेरी किला, लोहागढ़, रायगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला किला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग और जिंजी किला।

- सालहेर किला, राजगढ़, खंडेरी किला और प्रतापगढ़ पुरातत्त्व एवं संग्रहालय निदेशालय, महाराष्ट्र सरकार द्वारा संरक्षित हैं।

- भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य में सालहेर किला, शिवनेरी किला, लोहागढ़, रायगढ़, राजगढ़ और जिंजी किला पहाड़ी किले हैं, प्रतापगढ़ एक पहाड़ी-वन्य किला है, पन्हाला एक पहाड़ी-पठार किला है, विजयदुर्ग तटीय किला है जबकि खंडेरी किला, सुवर्णदुर्ग और सिंधुदुर्ग द्वीपीय किले हैं।

- मराठा सैन्य विचारधारा 17वीं शताब्दी में 1670 ई. में छत्रपति शिवाजी महाराज के शासन के तहत उत्पन्न हुई और यह बाद के नियमों के अनुसार 1818 ई. तक चले पेशवा शासन तक जारी रही।

नोट:

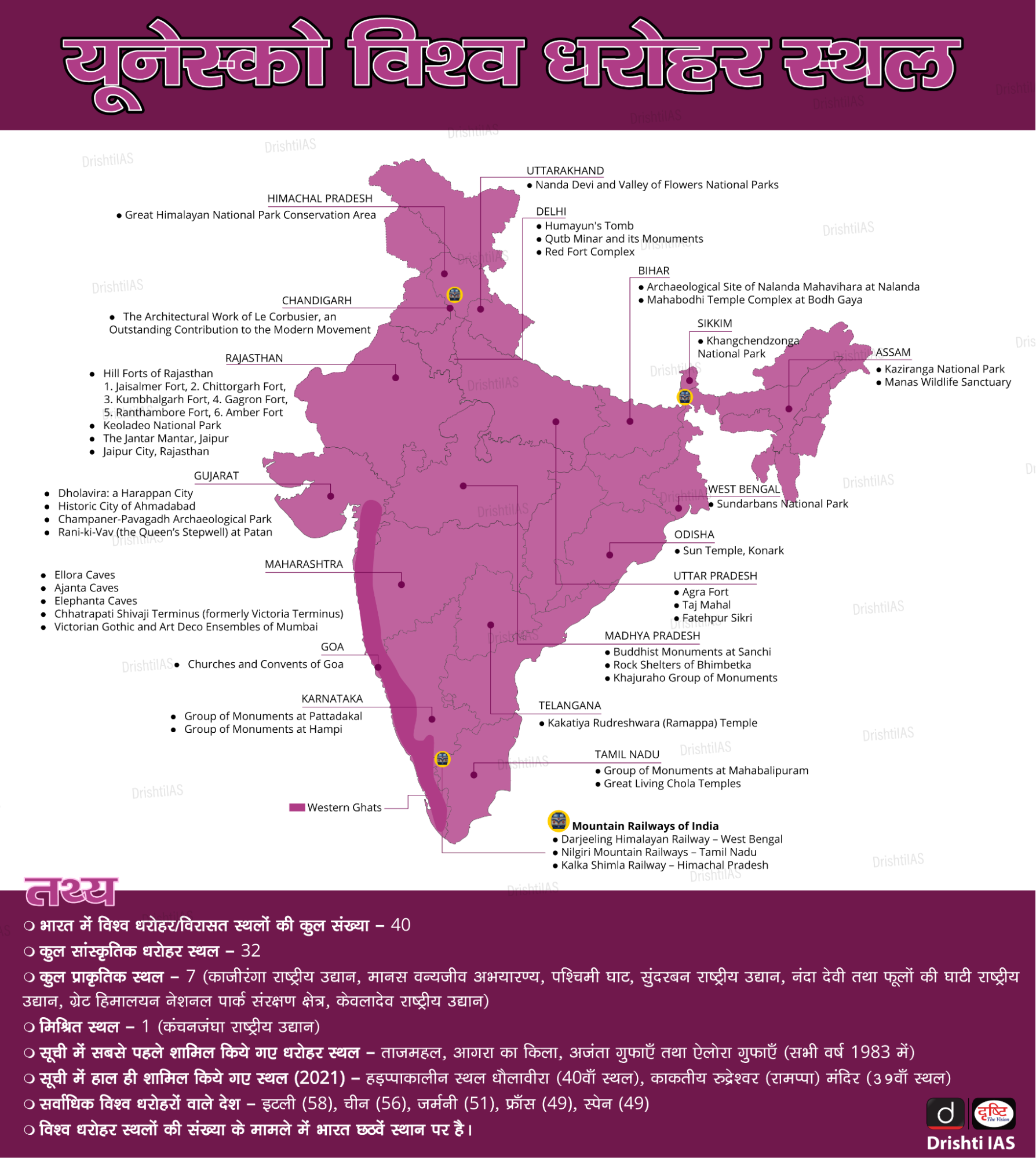

- वर्तमान में भारत में 42 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें से 34 सांस्कृतिक स्थल, 7 प्राकृतिक स्थल और 1 मिश्रित स्थल हैं।

- महाराष्ट्र में 6 विश्व धरोहर स्थल हैं, 5 सांस्कृतिक और एक प्राकृतिक स्थल हैं।

- ये हैं, अजंता गुफाएँ (वर्ष 1983), एलोरा गुफाएँ (वर्ष 1983), एलिफेंटा गुफाएँ (वर्ष 1987), छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनस) (वर्ष 2004), मुंबई की विक्टोरियन स्थापत्य शैली (गोथिक) तथा मुंबई के आर्ट डेको एन्सेम्बल्स (वर्ष 2018) और महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं केरल के पश्चिमी घाट प्राकृतिक श्रेणी (वर्ष 2012) में क्रमिक संपदाएँ हैं।

- महाराष्ट्र में 6 विश्व धरोहर स्थल हैं, 5 सांस्कृतिक और एक प्राकृतिक स्थल हैं।

यूनेस्को विश्व धरोहर सूची नामांकन की प्रक्रिया क्या है?

- विश्व धरोहर सूची उन स्थलों की सूची है जिनका मानवता और प्रकृति के लिये उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य है, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) द्वारा निर्धारित किया गया है।

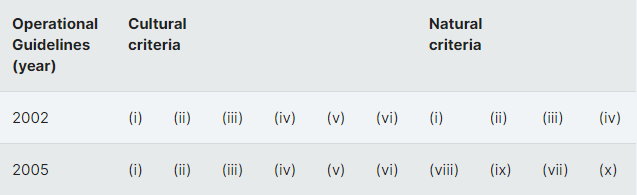

- वर्ष 2004 से पूर्व, विश्व धरोहर स्थलों का चयन छह सांस्कृतिक और चार प्राकृतिक मानदंडों के आधार पर किया जाता था।

- वर्ष 2005 में, यूनेस्को ने इन मानदंडों को संशोधित किया और अब दस मानदंडों का एक सेट है। इसके आधार पर नामांकित साइटें "उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य" की होनी चाहिये और दस मानदंडों में से कम-से-कम एक को पूरा करना चाहिये।

चयन मानदंड

- मानव रचनात्मक प्रतिभा की उत्कृष्ट कृति का प्रतिनिधित्व के लिये;

- वास्तुकला या प्रौद्योगिकी, स्मारकीय कला, नगर-नियोजन या परिदृश्य डिजाइन में विकास पर, समय के साथ या विश्व के एक सांस्कृतिक क्षेत्र के भीतर मानवीय मूल्यों का महत्त्वपूर्ण आदान-प्रदान प्रदर्शित करने के लिये;

- किसी अथवा लुप्त हो चुकी सांस्कृतिक परंपरा या सभ्यता का अद्वितीय या असाधारण साक्ष्य प्रस्तुत करता हो;

- एक प्रकार की इमारत, वास्तुशिल्प या तकनीकी स्थापत्य कला का विशिष्ट समूह या परिदृश्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण जो मानव इतिहास के महत्त्वपूर्ण चरणों को दर्शाता हो;

- पारंपरिक मानव बस्ती, भूमि-उपयोग, या समुद्री-उपयोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण हो जो किसी संस्कृति (या संस्कृतियों) या पर्यावरण के साथ मानव संपर्क का प्रतिनिधि है, विशेष रूप से तब जब यह स्थिर परिवर्तन के प्रभाव के तहत सुभेद्य हो गया हो;

- घटनाओं या जीवित परंपराओं, विचारों, या विश्वासों, सार्वभौमिक महत्त्व की उत्कृष्ट कलात्मक और साहित्यिक रचनाओं के साथ प्रत्यक्ष या मूर्त रूप से संबंधित हो। (समिति का मानना है कि इस मानदंड का उपयोग अधिमानतः अन्य मानदंडों के साथ किया जाना चाहिये):

- उत्कृष्ट प्राकृतिक घटनाओं या असाधारण प्राकृतिक सुंदरता और सौंदर्यात्मक महत्त्व के क्षेत्रों को शामिल करता हो;

- पृथ्वी के इतिहास के प्रमुख चरणों का प्रतिनिधित्व करने वाले उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता हो, जिसमें जीवन संबंधी अभिलेख, भू-आकृतियों के विकास में चल रही महत्त्वपूर्ण भू-वैज्ञानिक प्रक्रियाएँ, या महत्त्वपूर्ण भू-आकृति या भौतिक विशेषताएँ शामिल हों:

- स्थलीय, ताजे पानी, तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र और पौधों और जानवरों के समुदायों के विकास और विकास में महत्वपूर्ण चल रही पारिस्थितिक और जैविक प्रक्रियाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले उत्कृष्ट उदाहरण;

- स्थलीय, ताजे ज़ल, तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र व पौधों तथा जानवरों के समुदायों की वृद्धि एवं विकास के लिये महत्त्वपूर्ण जारी पारिस्थितिक और जैविक प्रक्रियाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले उत्कृष्ट उदाहरण:

- जैविक विविधता के स्वस्थाने/इन-सीटू संरक्षण के लिये सबसे महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक आवासों को शामिल करता हो, जिसमें विज्ञान या संरक्षण के दृष्टिकोण से उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य की खतरे वाली प्रजातियाँ भी शामिल हैं।

- सांस्कृतिक और प्राकृतिक मानदंड इस नामांकन की दो श्रेणियाँ हैंI मराठा सैन्य परिदृश्य को सांस्कृतिक मानदंड की श्रेणी में नामांकित किया गया है।

- विश्व विरासत सूची में सम्मिलित करने के लिये सांस्कृतिक स्थलों हेतु छह मानदंड (i से vi) तथा प्राकृतिक स्थलों के लिये चार मानदंड (vii से x) हैं।

- भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को मानदंड (iii), मानदंड (iv) और मानदंड (vi) के तहत नामांकित किया गया है।

- कोई देश किसी संपत्ति को विश्व धरोहर सूची में तब तक नामांकित नहीं कर सकता जब तक कि संबद्ध संपत्ति न्यूनतम एक वर्ष तक उसकी अस्थायी सूची में सम्मिलित न हो।

- एक अस्थायी सूची (Tentative List) संभावित विश्व धरोहर स्थलों की एक सूची है जिसे कोई देश UNESCO को नामांकन हेतु सौंपता है। किसी संपत्ति को अस्थायी सूची में सम्मिलित करने के उपरान्त ही संबद्ध देश उसे विश्व विरासत सूची के लिये नामांकित कर सकता है। तत्पश्चात विश्व धरोहर समिति द्वारा दिये गए नामांकन की समीक्षा की जाती है।

- विश्व धरोहर स्थलों की सूची को UNESCO विश्व धरोहर समिति द्वारा निदेशित अंतर्राष्ट्रीय 'विश्व धरोहर कार्यक्रम' (World Heritage Programme) द्वारा तैयार किया जाता है।

और पढ़ें…छत्रपति शिवाजी महाराज

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण करने और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तात्कालिक कारण क्या था? (2010) (a) वह लाहौर से अपने वाइसराय तैमूर शाह के मराठों द्वारा निष्कासन का बदला लेना चाहता था। उत्तर: (a) मेन्स:प्रश्न. भारतीय कला विरासत की रक्षा करना, इस समय की आवश्यकता है। टिप्पणी कीजिये। (2018) प्रश्न. भारतीय दर्शन एवं परंपरा ने भारतीय स्मारकों की कल्पना और आकार देने एवं उनकी कला में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विवेचना कीजिये। (2020) |

जैव विविधता और पर्यावरण

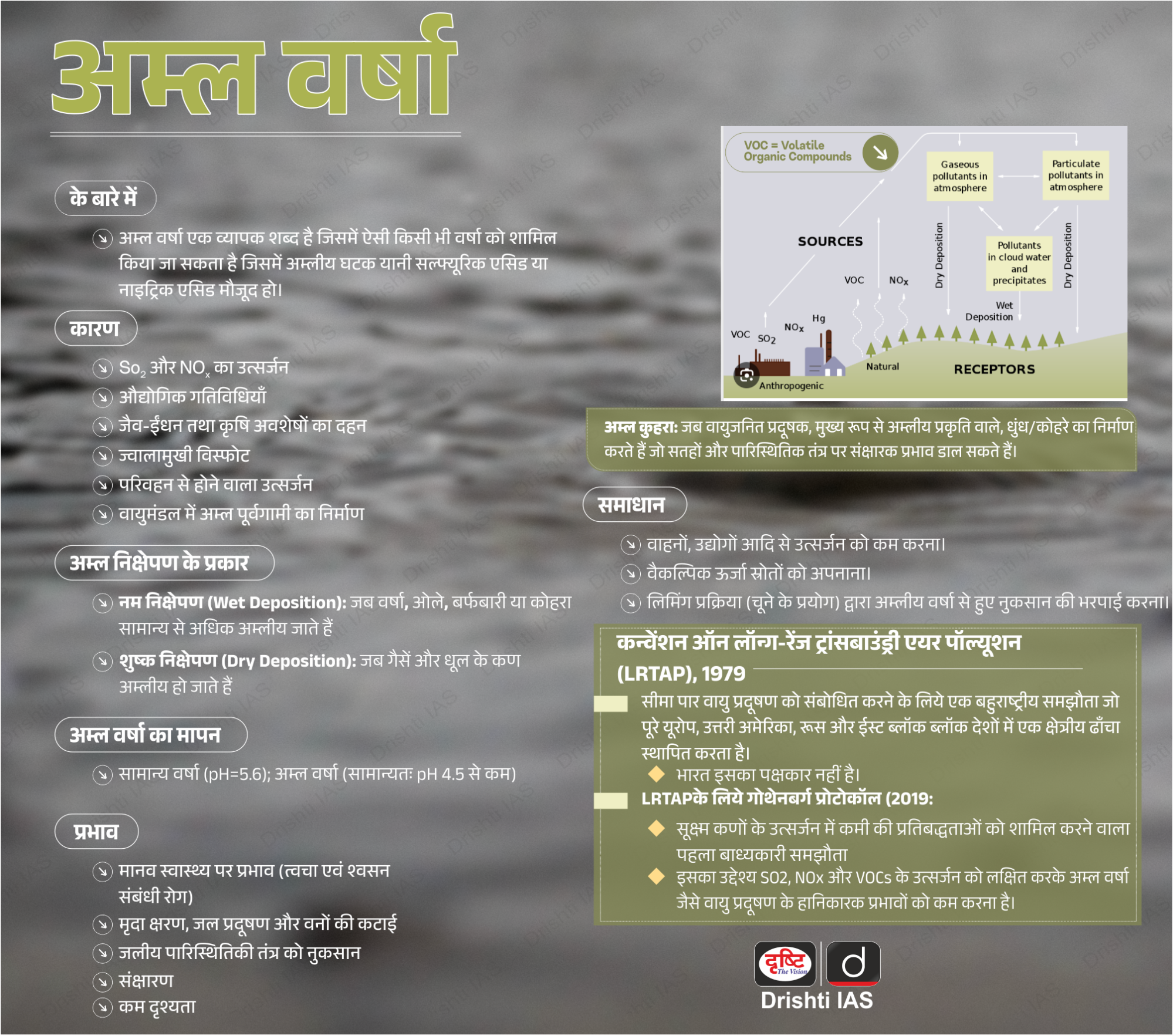

अम्ल वर्षा

प्रिलिम्स के लिये:जीवाश्म ईंधन, अम्ल वर्षा, वायु प्रदूषण, फ्लू गैस डिसल्फराइज़ेशन, पूर्वी एशिया में एसिड डिपोज़िशन मॉनिटरिंग नेटवर्क (Acid Deposition Monitoring Network in East Asia - EANET)। मेन्स के लिये:अम्ल वर्षा, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण। |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

अम्ल वर्षा (Acid Rain) एक जटिल पर्यावरणीय समस्या है जिसके कई कारण और व्यापक परिणाम हैं तथा इसकी उत्पत्ति जीवाश्म ईंधन ( Fossil Fuels) में हुई है।

अम्ल वर्षा क्या है?

- परिचय:

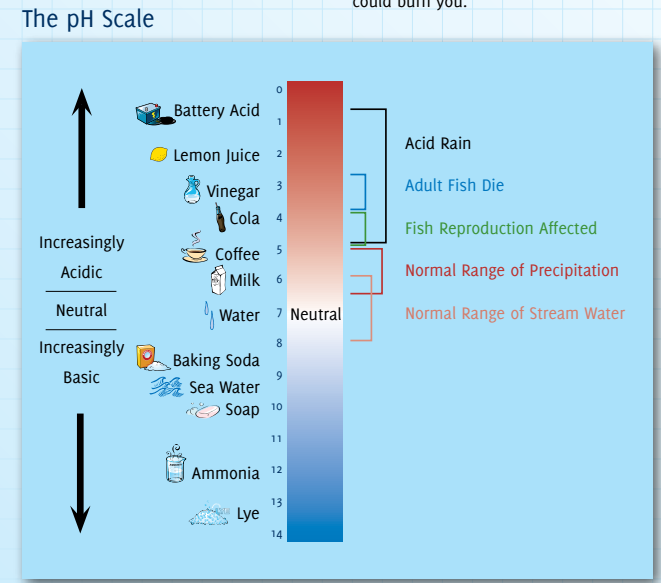

- अम्ल वर्षा या अम्ल निक्षेप एक व्यापक शब्द है जिसमें सल्फ्यूरिक या नाइट्रिक अम्ल जैसे अम्लीय घटकों के साथ किसी भी प्रकार की वर्षा शामिल होती है जो नम या शुष्क रूप में वायुमंडल से पृथ्वी पर गिरती है।

- इसमें बारिश, बर्फ, कोहरा, ओले या यहाँ तक कि अम्लीय धूल भी शामिल हो सकती है।

- अम्ल वर्षा का निर्माण:

- जब सल्फर डाइऑक्साइड (SO2) और नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) वायुमंडल में जल तथा ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं, तो वे क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल (H2SO4) एवं नाइट्रिक अम्ल (HNO3 बनाते हैं।

- ये अम्ल फिर जल की बूंदों में घुल जाते हैं, जिससे अम्ल वर्षा, बर्फ या कोहरा बनता है।

- अम्ल वर्षा का सामान्य pH (Potential of Hydrogen) लगभग 4.2-4.4 होता है, जो इसे सामान्य वर्षा (जिसका pH लगभग 5.6 होता है) की तुलना में अधिक अम्लीय बनाता है।

- अम्ल वर्षा के कारण:

- जीवाश्म ईंधन का दहन: जीवाश्म ईंधन ( Fossil Fuels) के दहन से, विशेष रूप से सल्फर युक्त, सल्फर डाइऑक्साइड (SO2) और उच्च ताप पर, नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) निकलते हैं।

- जीवाश्म ईंधन का दहन वाहनों में प्रचलित है और यह पर्यावरण प्रदूषकों का एक प्राथमिक स्रोत है।

- विद्युत संयंत्रों और औद्योगिक प्रक्रियाओं में कोयले के दहन से भी ये पदार्थ उत्सर्जित होते हैं।

- प्राकृतिक स्रोत: ज्वालामुखी उद्गार और आकाशीय बिजली (Lightning) भी वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड की उपस्थिति में योगदान करते हैं।

- वायु प्रदूषण: वायुमंडल में, प्रदूषक SO2 और NOx रासायनिक क्रिया करते हैं, जिससे सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक अम्ल बनते हैं।

- जलवाष्प के साथ मिश्रण कर, वे वर्षण के दौरान अम्लीय वर्षा बनाते हैं।

- जीवाश्म ईंधन का दहन: जीवाश्म ईंधन ( Fossil Fuels) के दहन से, विशेष रूप से सल्फर युक्त, सल्फर डाइऑक्साइड (SO2) और उच्च ताप पर, नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) निकलते हैं।

- अम्ल वर्षा/निक्षेप:

- नम निक्षेपण (Wet Deposition): वायुमंडल में क्रिया कर सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल वर्षा, बर्फ, कोहरे या ओलों के साथ मिश्रित होकर पृथ्वी पर गिरते हैं।

- शुष्क निक्षेपण (Dry Deposition): नमी की अनुपस्थिति में शुष्क निक्षेप के रूप में अम्लीय कण और गैसें भी वायुमंडल से संघनित हो जाती हैं।

- अम्लीय कण और गैसें, सतहों (जल निकायों, वनस्पति, भवनों) पर तेज़ी से जमा हो जाते हैं या वायुमंडलीय परिवहन के दौरान क्रिया करके बड़े कणों का निर्माण करते हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिये हानिकारक होते हैं।

अम्ल वर्षा के क्या प्रभाव हैं?

- जलीय जीवन पर प्रभाव:

- अम्ल वर्षा नदियों तथा झीलों जैसे जलाशयों को प्रभावित करती हैं जिससे इन जलाशयों की कुछ प्रजातियों जैसे ट्राउट और मछली के जीवन पर प्रभाव पड़ता है।

- जलाशयों में अम्लता की बढ़ती मात्रा उनके प्रजनन प्रारूप को बाधित करती है जिसके परिणामस्वरूप प्रभावित नदियों तथा झीलों में मछलियों की संख्या में गिरावट आ सकती है।

- समुद्री जल एवं प्रजातियों के वितरण पर प्रभाव:

- अम्लता की बढ़ती मात्रा समुद्री जल के pH को परिवर्तित करती है जिससे विभिन्न जीवों के वितरण तथा अस्तित्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

- कवच (Shell) युक्त समुद्री प्रजातियाँ, जैसे- मोलस्क (Mollusks) तथा कुछ प्रकार के प्लवक, विशेष चुनौतियों का सामना करते हैं क्योंकि अम्लीकरण उनके द्वारा सुरक्षात्मक कवच विकसित करने और संरक्षित करने की उनकी क्षमता में बाधा उत्पन्न करते हैं।

- भौतिक अवसंरचना पर प्रभाव:

- अम्ल वर्षा भौतिक संरचनाओं तथा स्मारकों के लिये खतरा उत्पन्न करती है जिससे उनकी विकृति तथा रंग खराब होता है।

- उल्लेखनीय उदाहरणों में ताजमहल शामिल है, जिसका प्रतिष्ठित सफेद संगमरमर अम्ल वर्षा से प्रभावित हुआ है तथा सल्फ्यूरिक एसिड अभिक्रियाओं के कारणवश उसका संगमरमर वर्तमान में हल्के पीले रंग का हो गया है।

- इसी प्रकार चूना पत्थर अथवा संगमरमर से निर्मित भवन, मूर्तियाँ तथा पुल संक्षारण तथा क्षय के प्रति संवेदनशील होते हैं।

- अम्ल वर्षा सतहों के क्षरण को और अधिक गति प्रदान करती है जिससे वास्तुशिल्प स्थलों की संरचनात्मक अखंडता प्रभावित होती है।

अम्ल वर्षा शमन उपाय क्या हैं?

- फ्लू-गैस डी-सल्फराइज़ेशन

- कोयला विद्युत संयंत्रों ने सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन को 90% से अधिक कम करने के लिये फ्लू-गैस डी-सल्फराइज़ेशन जैसी तकनीकों को अपनाया है।

- ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP):

- GRAP आपातकालीन उपायों की एक शृंखला है जो दिल्ली-NCR क्षेत्र में एक निश्चित सीमा तक पहुँचने के बाद वायु की गुणवत्ता में होने वाली गिरावट को रोकने के लिये लागू होता है।

- एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ (2016) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद वर्ष 2016 में इसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया था और वर्ष 2017 में अधिसूचित किया गया था।

- BS-VI वाहन

- वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु नवीन आयोग

- वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान तथा अनुसंधान प्रणाली (Air Quality and Weather Forecasting and Research- SAFAR)

- राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI)

- वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981

- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:

- पूर्वी एशिया एसिड डिपोजिशन मॉनिटरिंग नेटवर्क (Acid Deposition Monitoring Network in East Asia- EANET) तथा अन्य पहलों के माध्यम से संपूर्ण विश्व की सरकारें अम्ल वर्षा को कम करने के लिये सहयोग कर रही हैं।

- EANET पूर्वी एशियाई देशों की अंतर-सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य अम्ल जमाव की निगरानी तथा उसका समाधान करना है जिसमें अम्ल वर्षा भी शामिल है।

- यह वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे अम्लीय पदार्थों के जमाव एवं पर्यावरण, विशेष रूप से पारिस्थितिक तंत्र व जल निकायों पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित डेटा एकत्र करता है।

- पूर्वी एशिया एसिड डिपोजिशन मॉनिटरिंग नेटवर्क (Acid Deposition Monitoring Network in East Asia- EANET) तथा अन्य पहलों के माध्यम से संपूर्ण विश्व की सरकारें अम्ल वर्षा को कम करने के लिये सहयोग कर रही हैं।

अम्ल और क्षार के बीच क्या अंतर हैं?

|

विशेषता |

अम्ल |

क्षार/भस्म |

|

परिभाषा |

प्रोटॉन (H⁺ आयन) का त्याग/दान करते हैं |

Accept protons (H⁺ ions) or donate pairs of electrons प्रोटॉन (H⁺ आयन) ग्रहण करते हैं या इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग/दान करते हैं |

|

पैमाने पर pH मान |

7 से कम (कम pH प्रबल अम्ल को इंगित करता है) |

7 से अधिक (उच्च pH प्रबल क्षार/भस्म को इंगित करता है) |

|

आयन का विरचन |

जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन (H⁺) उत्पन्न करते हैं |

जल में घुलने पर हाइड्रॉक्साइड आयन (OH⁻) उत्पन्न करते हैं |

|

स्वाद |

खट्टा |

कड़वा |

|

अनुभूति (त्वचा पर) |

त्वचा का क्षय हो सकता है और जलन उत्पन्न कर सकता है |

फिसलन युक्त और साबुन जैसी अनुभूति |

|

उदाहरण |

हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (HCl), सल्फ्यूरिक अम्ल (H₂SO₄) |

सोडियम हाइड्रॉक्साइड (NaOH), पोटैशियम हाइड्रॉक्साइड (KOH) |

आगे की राह

पर्यावरणीय चुनौतियों और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये संधारणीय प्रथाओं को लागू करने, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने, हानिकारक पदार्थों के उत्सर्जन से संबंधित सख्त नियमों को लागू करने, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने तथा नवीन प्रौद्योगिकियों में निवेश करने की आवश्यकता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न 1. ताम्र प्रगलन संयंत्रों को लेकर चिंता क्यों है?

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (b) व्याख्या:

अतः विकल्प (B) सही उत्तर है। प्रश्न 2. भट्टी के तेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (d) व्याख्या:

अतः विकल्प (d) सही उत्तर है। मेन्स:प्रश्न 1. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा हाल ही में जारी किये गए संशोधित वैश्विक वायु गुणवत्ता दिशा-निर्देशों (AQGs) के मुख्य बिंदुओं का वर्णन कीजिये। विगत 2005 के अद्यतन से ये किस प्रकार भिन्न हैं? इन संशोधित मानकों को प्राप्त करने के लिये, भारत के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में किन परिवर्तनों की आवश्यकता हैं? (2021) प्रश्न 2. सरकार द्वारा किसी परियोजना को अनुमति देने से पूर्व अधिकाधिक पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अध्ययन किये जा रहे हैं। कोयला गर्त-शिखरों (पिटहेड्स) पर अवस्थित कोयला-अग्नित तापीय संयंत्रों के पर्यावरणीय प्रभावों पर चर्चा कीजिये। (2014) |

जैव विविधता और पर्यावरण

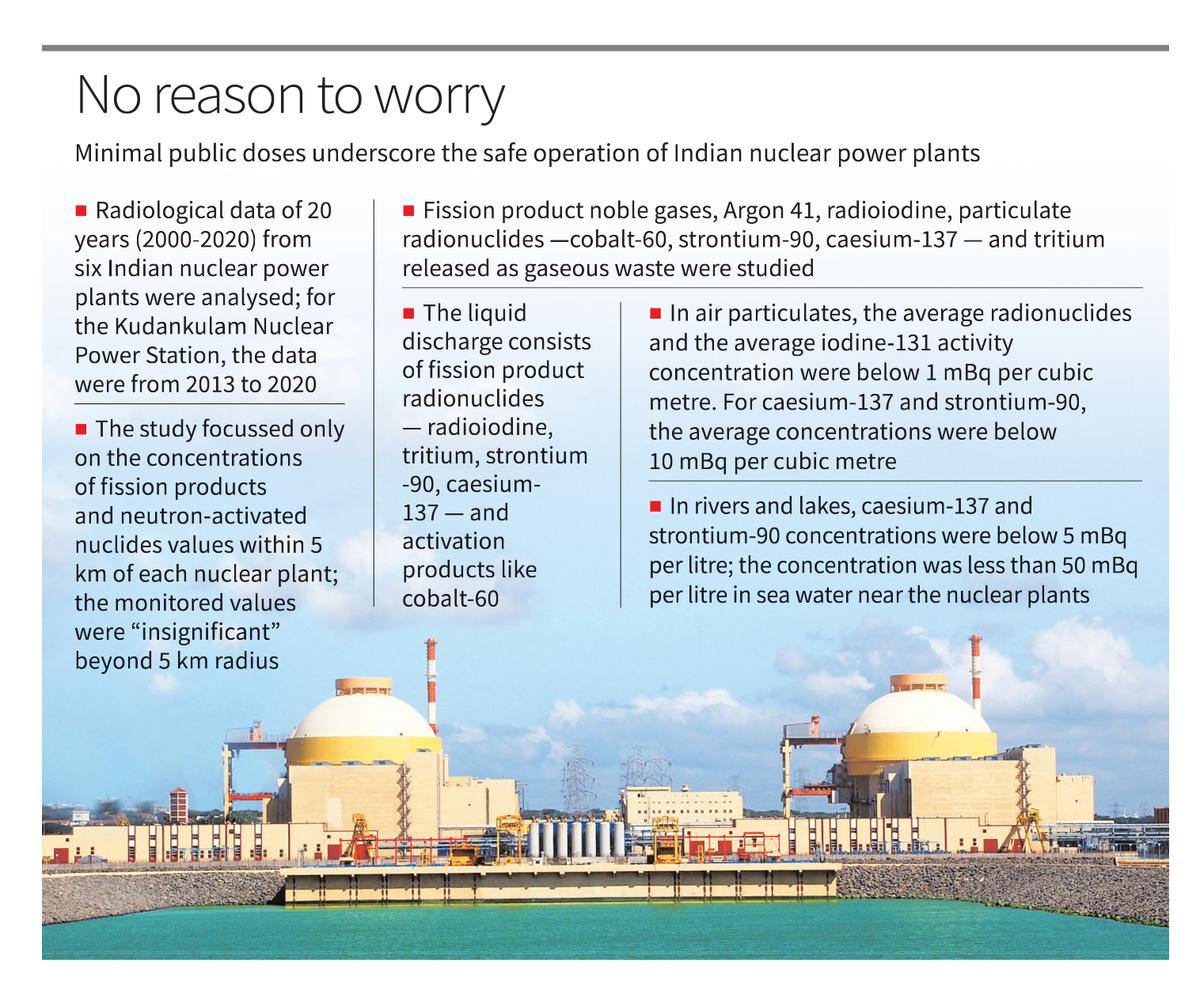

भारतीय परमाणु संयंत्रों से रेडियोधर्मी निर्वहन

प्रिलिम्स के लिये:भारतीय परमाणु संयंत्रों से न्यूनतम रेडियोधर्मी निर्वहन, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC), परमाणु विखंडन, रेडियोधर्मी निर्वहन के निहितार्थ। मेन्स के लिये:भारतीय परमाणु संयंत्रों से न्यूनतम रेडियोधर्मी निर्वहन, पर्यावरण प्रभाव आकलन। |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) के शोधकर्त्ताओं ने एक विश्लेषण में पाया है कि भारतीय परमाणु संयंत्रों से रेडियोधर्मी निर्वहन न्यूनतम हो गया है।

- शोधकर्त्ताओं ने 20 वर्षों (वर्ष 2000-2020) की अवधि में भारत के छह परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से रेडियोलॉजिकल डेटा का विश्लेषण किया।

नोट: रेडियोधर्मी निर्वहन का तात्पर्य मानव गतिविधियों के परिणामस्वरूप पर्यावरण में रेडियोधर्मी पदार्थों की रिहाई से है, जो आमतौर पर परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, अनुसंधान रिएक्टरों या रेडियोधर्मी सामग्रियों से जुड़ी अन्य औद्योगिक प्रक्रियाओं जैसी परमाणु सुविधाओं से होती हैं।

भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र

- BARC महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित भारत की प्रमुख परमाणु अनुसंधान केंद्र है।

- यह एक बहु-अनुशासनात्मक अनुसंधान केंद्र है जिसमें उन्नत अनुसंधान और विकास के लिये व्यापक बुनियादी ढाँचा उपलब्ध है।

- इसका उद्देश्य मुख्य रूप से परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण अनुप्रयोगों के तहत विद्युत् उत्पादन करना है।

विश्लेषण के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं?

- न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव:

- परमाणु संयंत्रों से निकलने वाले रेडियोधर्मी निर्वहन का पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव पाया गया।

- 5 किमी. के दायरे से परे विखंडन उत्पादों की सांद्रता उपयोग किये गए उपकरणों की न्यूनतम पता लगाने योग्य गतिविधि से कम रही है, जिसका अर्थ है कि मॉनिटर किये गए मान "महत्त्वहीन" हैं।

- रेडियोधर्मी निर्वहन के प्रकार:

- वायुमंडल में छोड़े गए गैसीय अपशिष्ट में विखंडन उत्पाद उत्कृष्ट गैसें, आर्गन 41, रेडियोआयोडीन और कण रेडियोन्यूक्लाइड (कोबाल्ट-60, स्ट्रोंटियम-90, सीज़ियम-137 और ट्रिटियम) शामिल हैं।

- तरल निर्वहन में विखंडन उत्पाद रेडियोन्यूक्लाइड, रेडियोआयोडीन, ट्रिटियम, स्ट्रोंटियम -90, सीज़ियम-137 और कोबाल्ट-60 जैसे सक्रियण उत्पाद शामिल होते हैं।

- रेडियोधर्मी निर्वहन कठोर रेडियोलॉजिकल और पर्यावरण नियामक व्यवस्थाओं का पालन करते हुए, तनुकरण तथा फैलाव के माध्यम से किया जाता है।

- वायु कण:

- सभी सात परमाणु संयंत्रों में वायु कणों में औसत सकल अल्फा गतिविधि 0.1 मेगाबेक्यूरेल (mBq) प्रति घन मीटर से कम थी।

- वायुमंडल में धूल के कणों की अत्यधिक मात्रा के कारणवश नरौरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन, उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन खराब रहा।

- विशिष्ट मार्कर सांद्रता:

- सभी संयंत्रों पर वायु कणों में रेडियोन्यूक्लाइड (आयोडीन-131, सीज़ियम-137 तथा स्ट्रोंटियम-90) की औसत सांद्रता 1 mBq प्रति घन मीटर से कम थी।

- परमाणु संयंत्रों के निकट नदियों, झीलों तथा समुद्री जल में सीज़ियम-137 एवं स्ट्रोंटियम-90 की सांद्रता निर्दिष्ट स्तर से कम थी।

- तलछट सांद्रता:

- तलछट में सीज़ियम-137 तथा स्ट्रोंटियम-90 की सांद्रता प्राकृतिक तलछट में पाए जाने वाले मूल्यों की सांख्यिकीय भिन्नता के समान थे और साथ ही यह जमाव अथवा संचय की किसी प्रवृत्ति से मुक्त था।

- ट्रिटियम की मौजूदगी:

- कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा स्टेशन के अतिरिक्त सभी संयंत्रों पर ट्रिटियम न्यूनतम पता लगाने योग्य गतिविधि से ऊपर पाया गया।

- राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन में ट्रिटियम की सांद्रता अपेक्षाकृत अधिक थी।

निष्कर्षों का क्या महत्त्व है?

- ये निष्कर्ष भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने के लिये संभावित मार्ग प्रदान करते हैं। न्यूनतम सार्वजनिक प्रभाव भारतीय परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के सुरक्षित संचालन को रेखांकित करती है।

रेडियोधर्मी विसर्जन के क्या प्रभाव हैं?

- पर्यावरणीय प्रभाव:

- पर्यावरण में उत्सर्जित रेडियोधर्मी पदार्थ पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित कर सकते हैं जिससे पौधों, जानवरों और सूक्ष्मजीवों की स्थिति प्रभावित हो सकती है।

- रेडियोधर्मी कण मृदा तथा तलछट पर जमा हो सकते हैं जिससे प्रदूषण उत्पन्न हो सकता है। जल निकायों में रेडियोधर्मी पदार्थ जमा होने से संभावित रूप से जलीय जीवन प्रभावित हो सकते हैं।

- वर्ष 1986 में घटित चेरनोबिल दुर्घटना में वायुमंडल में अत्यधिक मात्रा में रेडियोधर्मी कण उत्सर्जित हुए। ये कण मृदा तथा जल निकायों पर जमा हो गए जिससे बड़े पैमाने पर प्रदूषण संचरित हुआ। निकटवर्ती प्रिप्यात (Pripyat) नदी एवं उसकी सहायक नदियाँ प्रदूषित हुईं जिससे जलीय जीवन प्रभावित हुआ।

- मानव स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ:

- रेडियोधर्मी विसर्जन से संबद्ध क्षेत्र की आबादी आयनीकृत विकिरण के संपर्क में आ सकती है। लंबे समय तक अथवा उच्च स्तर के संपर्क में रहने से कैंसर सहित विकिरण संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है।

- लोग विशेष रूप से दूषित वायु, जल अथवा भोजन के माध्यम से रेडियोधर्मी कणों को श्वसन के माध्यम से ग्रहण कर सकते हैं। इससे आंतरिक रूप से विकिरण का जोखिम हो सकता है।

- चेरनोबिल दुर्घटना में श्रमिकों तथा स्थानीय निवासियों सहित प्रभावित आबादी में आयोडीन-131 की मौजूदगी के कारण थायराइड कैंसर की दर में वृद्धि हुई।

- दीर्घकालिक स्वास्थ्य जोखिम:

- स्ट्रोंटियम-90 और सीज़ियम-137 जैसे कुछ रेडियोधर्मी पदार्थों के संपर्क में आने से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, यदि यह संपर्क लंबे समय तक रहता है।

- आयनीकृत विकिरण संभावित रूप से आनुवंशिक उत्परिवर्तन का कारण बन सकते हैं, जिससे भावी पीढ़ियों में वंशानुगत विकारों का खतरा बढ़ जाता है।

- कृषि एवं खाद्य शृंखला पर प्रभाव:

- यदि रेडियोधर्मी पदार्थ खाद्य शृंखला में प्रवेश करते हैं, तो कृषि उत्पाद और पशुधन दूषित हो सकते हैं, जिससे उपभोक्ताओं के लिये जोखिम पैदा हो सकता है।

- वर्ष 2011 की फुकुशिमा परमाणु आपदा में, परमाणु विकिरण ने चावल और मछली जैसे कृषि उत्पादों को दूषित कर दिया, जिससे खाद्य सुरक्षा के बारे में चिंताएँ बढ़ गईं।

- आर्थिक परिणाम:

- रेडियोधर्मी रिसाव के संपर्क में आने वाले परमाणु रिएक्टरों के आसपास की संपत्ति का मूल्य सुरक्षा चिंताओं के परिणामस्वरूप गिर सकता है।

- रेडियोधर्मी रिसाव की लगातार घटनाएँ परमाणु उद्योग की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचा सकती हैं, जिसका वित्त पोषण और नई परियोजना के निर्माण पर असर पड़ सकता है।

- थ्री माइल आइलैंड दुर्घटना (1979) ने परमाणु ऊर्जा में जनता के विश्वास को कम करने में योगदान दिया, जिससे नियामक जाँच में वृद्धि हुई और संयुक्त राज्य अमेरिका में नई परमाणु परियोजनाओं के विकास में मंदी आई।

सुरक्षित रेडियोधर्मी निर्वहन से संबंधित पहल क्या हैं?

- अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं समझौते:

- परमाणु दुर्घटना की पूर्व सूचना पर कन्वेंशन: यह वर्ष 1986 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (International Atomic Energy Agency - IAEA) द्वारा अपनाई गई एक संधि है।

- संधि के अनुसार, सरकारों को किसी भी परमाणु दुर्घटना की तत्काल सूचना देनी होगी जो अन्य देशों को प्रभावित कर सकती है।

- प्रयुक्त ईंधन प्रबंधन की सुरक्षा और रेडियोधर्मी अपशिष्ट प्रबंधन की सुरक्षा पर संयुक्त सम्मेलन: यह IAEA की वर्ष 1997 की संधि है। यह वैश्विक स्तर पर रेडियोधर्मी अपशिष्ट प्रबंधन को निर्धारित करने वाली पहली संधि थी।

- इसका उद्देश्य दुर्घटनाओं की रोकथाम और संभावित रेडियोलॉज़िकल खतरों को कम करने सहित प्रयुक्त ईंधन प्रबंधन तथा रेडियोधर्मी अपशिष्ट प्रबंधन की सुरक्षा को निर्धारित करना है।

- परमाणु सुरक्षा पर सम्मलेन (convention on nuclear security- CNS): CNS एक कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है जिसे वर्ष 1994 में अपनाया गया था और इसका उद्देश्य परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। CNS एक प्रोत्साहन-आधारित संधि है जिसके लिये राज्यों को परमाणु सुरक्षा के लिये एक नियामक ढाँचा स्थापित करने और बनाए रखने की आवश्यकता होती है। CNS का उद्देश्य व्यक्तियों, समाज और पर्यावरण को आयनकारी विकिरण के हानिकारक प्रभावों से बचाना भी है।

- रेडियोधर्मी अपशिष्ट और व्यय ईंधन प्रबंधन पर यूरोपीय संघ (European Union- EU) के निर्देश: यूरोपीय संघ के देशों को (EU) रेडियोधर्मी अपशिष्ट और व्यय किये गए ईंधन प्रबंधन निर्देश के लिये एक राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता है।

- निर्देश में देशों को इन पदार्थों के प्रबंधन के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार करने और इसे लागू करने की भी आवश्यकता है।

- परमाणु दुर्घटना की पूर्व सूचना पर कन्वेंशन: यह वर्ष 1986 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (International Atomic Energy Agency - IAEA) द्वारा अपनाई गई एक संधि है।

- भारत की पहल:

- परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (Atomic Energy Regulatory Board- AERB): AERB भारत में परमाणु और विकिरण सुरक्षा के लिये नियामक निकाय के रूप में कार्य करती है। यह रेडियोधर्मी निर्वहन के उपायों सहित परमाणु सुविधाओं के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिये नियमों, दिशा-निर्देशों और मानकों को स्थापित कर उन्हें लागू करता है।

- पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (Environmental Impact Assessment- EIA): ऊर्जा संयंत्रों सहित परमाणु परियोजनाएँ पर्यावरणीय प्रभाव के सख्त आकलन के अधीन हैं। ये आकलन किसी परियोजना को मंज़ूरी देने से पूर्व रेडियोधर्मी अपशिष्ट के निस्सरण सहित संभावित पर्यावरणीय और स्वास्थ्य प्रभावों का भी मूल्यांकन करते हैं।

- प्रवाह उपचार और तनुकरण (मंदन): परमाणु सुविधाएँ निस्सरण से पूर्व तरल रेडियोधर्मी अपशिष्ट का प्रबंधन करने के लिये प्रवाह उपचार प्रणाली का उपयोग करती हैं। निस्सरण प्रक्रिया में रेडियोधर्मी पदार्थों की सांद्रता को कम करने के लिये प्रायः तनुकरण और प्रकीर्णन तकनीकों का उपयोग किया जाता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:Q. कुछ लोगों का सोचना है कि तेज़ी से बढ़ रही ऊर्जा की ज़रूरत पूरी करने के लिये भारत को थोरियम को नाभिकीय ऊर्जा के भविष्य के ईंधन के रूप में विकसित करने के लिये शोध और विकास करना चाहिये। इस संदर्भ में थोरियम यूरेनियम की तुलना में कैसे अधिक लाभकारी है? (2012)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (d) Q. निम्नलिखित में से किस देश में विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है? (2009) (a) ऑस्ट्रेलिया उत्तर: (a) |

शासन व्यवस्था

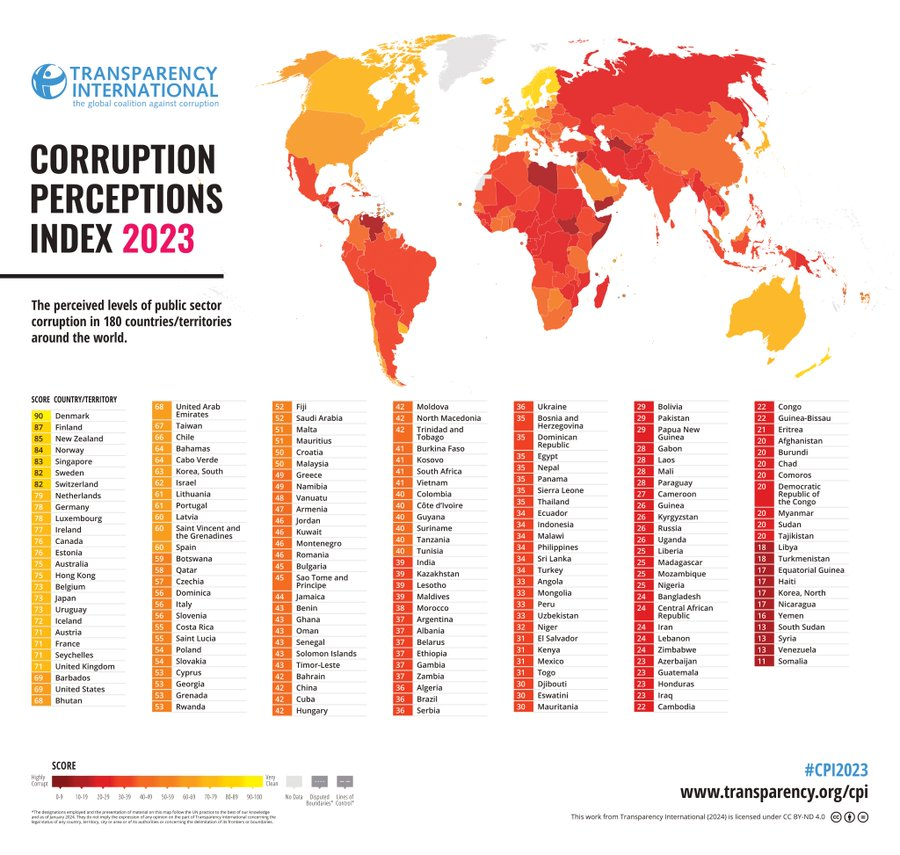

भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023

प्रिलिम्स के लिये:ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, भ्रष्टाचार, विश्व न्याय परियोजना (WJP), अल्प विकसित देश (LDC) मेन्स के लिये:भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023, शासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व, भ्रष्टाचार के सामान्य कारण और भारत में इसकी रोकथाम |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक (Corruption Perceptions Index- CPI), 2023 जारी किया गया है जिसके अनुसार अधिकांश देशों ने सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार का समाधान करने में बहुत कम अथवा कोई प्रगति नहीं की है।

- CPI विश्व भर के 180 देशों तथा क्षेत्रों को उनके सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार के अनुमानित स्तर के आधार पर 0 (अत्यधिक भ्रष्ट) से 100 (भ्रष्टाचार मुक्त) के पैमाने पर स्कोर करता है।

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल

- ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1993 में बर्लिन (जर्मनी) में की गई थी।

- इसका प्राथमिक उद्देश्य नागरिक सामाजिक भ्रष्टाचार-रोधी उपायों के माध्यम से वैश्विक भ्रष्टाचार का समाधान करना तथा भ्रष्टाचार से उत्पन्न होने वाली आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु कार्रवाई करना है।

- इसके सबसे उल्लेखनीय प्रकाशनों में ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स शामिल हैं।

भ्रष्टाचार बोध सूचकांक (CPI) 2023 की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- विश्व भर में गंभीर भ्रष्टाचार:

- दो-तिहाई से अधिक देशों का स्कोर 50 से कम है जो दृढ़ता से इंगित करता है कि उनमें भ्रष्टाचार की गंभीर समस्याएँ मौजूद हैं।

- वैश्विक औसत स्कोर केवल 43 पर रहा तथा अधिकांश देशों ने पिछले दशक की तुलना में कोई प्रगति नहीं की अथवा गिरावट आई।

- CPI 2023 की वैश्विक विशेषताएँ:

- शीर्ष तीन देश: डेनमार्क 90 के स्कोर के साथ निरंतर छठे वर्ष सूचकांक में शीर्ष पर है, फिनलैंड और न्यूज़ीलैंड क्रमशः 87 तथा 85 के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर हैं।

- सुव्यवस्थित रूप से संचालित न्यायिक प्रणालियों के कारण, ये देश विधिसम्मत शासन सूचकांक (Rule of Law Index) में भी शीर्ष देशों में शामिल हैं।

- निम्न स्कोर प्राप्तकर्ता: सोमालिया, वेनेज़ुएला, सीरिया, दक्षिण सूडान और यमन अपने स्कोर क्रमशः 11, 13, 13, 13 के साथ सूचकांक में निचले स्थान पर हैं।

- ये सभी देश लंबे समय से संकटों, अधिकतर सशस्त्र संघर्षों से प्रभावित हैं।

- भारत की रैंक और स्कोर:

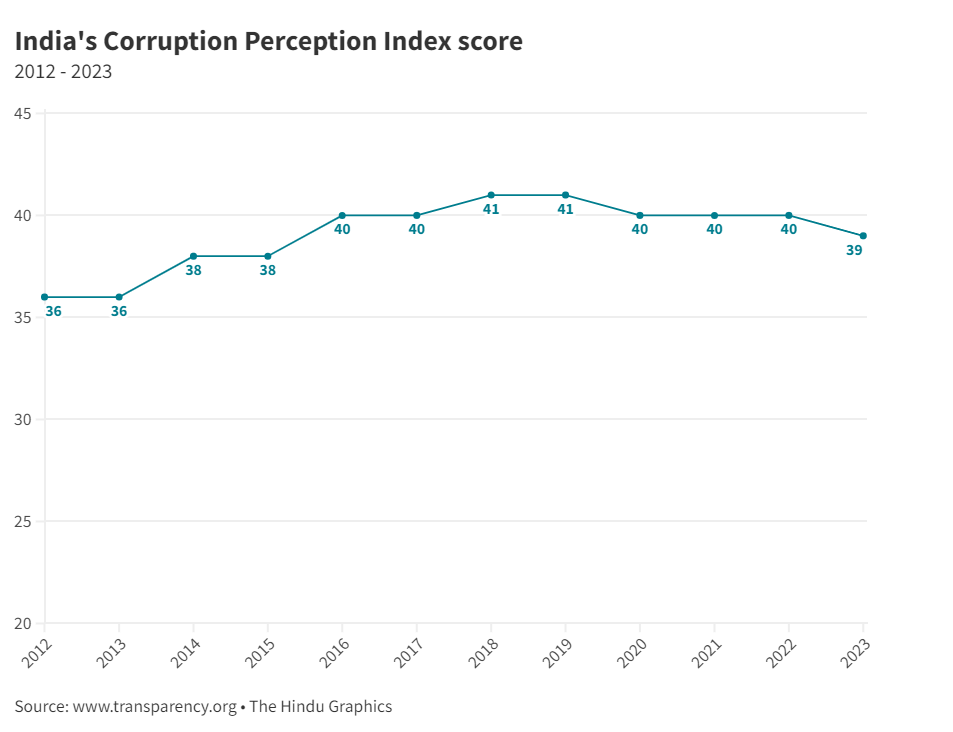

- CPI 2023 में भारत 180 देशों में से 93वें स्थान पर था।

- वर्ष 2023 में भारत का कुल स्कोर 39 था जो वर्ष 2022 में प्राप्त स्कोर 40 से कम है।

- वर्ष 2022 में भारत 85वें स्थान पर था।

- शीर्ष तीन देश: डेनमार्क 90 के स्कोर के साथ निरंतर छठे वर्ष सूचकांक में शीर्ष पर है, फिनलैंड और न्यूज़ीलैंड क्रमशः 87 तथा 85 के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर हैं।

- न्याय तक पहुँच तथा भ्रष्टाचार:

- रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के अनुसार विश्व भर में न्यायिक प्रणालियों के संचालन में गिरावट देखी जा रही है।

- रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट (WJP) द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो विश्व स्तर पर विधि के शासन को सुदृढ़ करने के लिये कार्य करने वाला एक स्वतंत्र संगठन है।

- यह सूचकांक विधिसम्मत शासन के कई आयामों पर डेटा प्रदान करता है जिन्हें आगे 44 संकेतकों में विभाजित किया गया है।

- रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में सबसे कम स्कोर वाले देश CPI में भी बहुत कम स्कोर कर रहे हैं जो न्याय तक पहुँच तथा भ्रष्टाचार के बीच स्पष्ट संबंध को उजागर करता है।

- रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के अनुसार विश्व भर में न्यायिक प्रणालियों के संचालन में गिरावट देखी जा रही है।

- भ्रष्टाचार में योगदान देने वाले कारक:

- सत्तावादी और लोकतांत्रिक दोनों नेता न्याय को कमज़ोर कर रहे हैं। यह भ्रष्टाचार के लिये दंडमुक्ति को बढ़ा रहा है तथा यहाँ तक कि अपराधियों हेतु परिणामों को समाप्त करके इसे प्रोत्साहित भी कर रहा है।

- रिश्वतखोरी और सत्ता के दुरुपयोग जैसे भ्रष्टाचार भी दुनिया भर में कई अदालतों तथा अन्य न्यायिक संस्थानों में घुसपैठ कर रहे हैं।

- जहाँ भ्रष्टाचार आम बात है, वहाँ कमज़ोर लोगों की न्याय तक पहुँच सीमित है, जबकि अमीर और शक्तिशाली लोग आम भलाई की कीमत पर पूरी न्याय प्रणाली पर कब्ज़ा कर लेते हैं।

- मुख्य सिफारिशें:

- भ्रष्टाचार तब तक बढ़ता रहेगा जब तक न्याय प्रणालियाँ गलत कामों को दंडित नहीं कर सकतीं और सरकारों पर नियंत्रण नहीं रख सकतीं। जब भ्रष्टाचार कायम रहता है और न्याय पैसे या राजनीति से प्रभावित होता है, तो इससे आम जनता को नुकसान होता है।

- अब समय आ गया है कि बाधाओं को तोड़ा जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि लोगों को प्रभावी ढंग से न्याय मिल सके। हर कोई निष्पक्ष तथा समावेशी कानूनी प्रणाली का हकदार है जहाँ पीड़ितों की आवाज़ हर स्तर पर सुनी जाती है।

CPI 2023 में भारतीय पड़ोसियों की स्थिति क्या है?

- पाकिस्तान और श्रीलंका:

- 180 देशों में पाकिस्तान 133वें और श्रीलंका 115वें स्थान पर है।

- दोनों देश अपने-अपने कर्ज़ के बोझ और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहे थे।

- हालाँकि दोनों देशों में मज़बूत न्यायिक निगरानी है, जो सरकार को नियंत्रण में रखने में मदद करती है।

- पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने संविधान के अनुच्छेद 19A के तहत पहले से प्रतिबंधित संस्थानों तक इस अधिकार का विस्तार करके नागरिकों के सूचना के अधिकार को मज़बूत किया।

- बांग्लादेश:

- बांग्लादेश (149वें स्थान पर) सबसे कम विकसित देश (LDC) की स्थिति से बाहर आया है, आर्थिक विकास से गरीबी में लगातार कमी और रहने की स्थिति में सुधार में मदद मिल रही है।

- प्रेस के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच सार्वजनिक क्षेत्र में सूचना का प्रवाह बाधित हो गया है।

- चीन:

- चीन (76वें स्थान पर) ने पिछले दशक में भ्रष्टाचार के लिये 3.7 मिलियन से अधिक सार्वजनिक अधिकारियों को दंडित करके अपनी आक्रामक भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई की है। चीन में सार्वजनिक अधिकारी अक्सर अपनी आय बढ़ाने हेतु भ्रष्टाचार का उपयोग करते हैं।

- हालाँकि सत्ता पर संस्थागत जाँच के बजाय सज़ा पर देश की भारी निर्भरता ऐसे भ्रष्टाचार विरोधी उपायों की दीर्घकालिक प्रभावशीलता पर संदेह पैदा करती है।

भ्रष्टाचार क्या है?

- परिचय:

- कपटपूर्ण भ्रष्टाचार: यह तब होता है जब व्यक्ति या संस्थाएँ बेईमान या धोखाधड़ी वाले उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये मिलकर साजिश रचते हैं। इसमें सिस्टम या प्रक्रियाओं की अखंडता को कमज़ोर करने हेतु अक्सर पारस्परिक लाभ के लिये पार्टियों के बीच एक सहकारी प्रयास शामिल होता है।

- अनिवार्य भ्रष्टाचार: भ्रष्टाचार के इस रूप में व्यक्तियों को बेईमान गतिविधियों में शामिल होने के लिये मजबूर या बाध्य किया जाअनिवार्यता है।

- जो लोग अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं वे व्यक्ति हो सकते हैं या वे व्यवसायों या सरकारों जैसे संगठनों से संबंधित हो सकते हैं।

- लोक सेवा में भ्रष्टाचार की व्यापकता के कारण:

- संरक्षण: सिविल सेवा पदों का उपयोग राजनीतिक समर्थन के लिये पुरस्कार के रूप में या रिश्वत के बदले में किये जाने से व्यापक भ्रष्टाचार हो सकता है।

- जब व्यक्तियों को योग्यता के बजाय वफादारी के आधार पर नियुक्त किया जाता है, तो यह सार्वजनिक संस्थानों की अखंडता को कमज़ोर करता है।

- वेतन असमानताएँ: निजी क्षेत्र की तुलना में लोक सेवकों के लिये कम वेतन वित्तीय दबाव उत्पन्न कर सकता है। कुछ कर्मचारी आय की असमानता को दूर करने और अपनी वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के साधन के रूप में रिश्वत लेने का सहारा ले सकते हैं।

- राजनीतिक विचारधारा का प्रभाव: राजनीतिक विचारधारा का प्रभाव भ्रष्टाचार-अनुकूल माहौल को बढ़ावा दे सकता है, जहाँ योग्यता के बावजूद भ्रष्टाचार समर्थकों को पुरस्कृत करना निष्पक्षता और जवाबदेही को कमज़ोर करता है।

- यह व्यक्तियों को पद प्राप्त करने या इन पदों पर बने रहने के लिये भ्रष्टाचार का सहारा लेने हेतु मजबूर कर सकता है, जिससे एक अनैतिक चक्र कायम हो सकता है।

- संरक्षण: सिविल सेवा पदों का उपयोग राजनीतिक समर्थन के लिये पुरस्कार के रूप में या रिश्वत के बदले में किये जाने से व्यापक भ्रष्टाचार हो सकता है।

भ्रष्टाचार के निहितार्थ क्या हैं?

- लोगों और सार्वजनिक जीवन पर:

- सेवाओं में गुणवत्ता का अभाव: भ्रष्टाचार युक्त तंत्र में, सेवा की गुणवत्ता कम या बिल्कुल न के बराबर होती है।

- गुणवत्ता की मांग करने पर किसी व्यक्ति को इसके लिये भुगतान करना पड़ जाता है। यह नगर पालिका, बिजली, राहत राशि वितरण आदि कई क्षेत्रों में देखा व्याप्त है।

- उचित न्याय का अभाव: न्यायपालिका तंत्र में भ्रष्टाचार के कारण अनुचित न्याय मिलता है और पीड़ितों को परेशानी हो सकती है।

- साक्ष्यों की कमी या यहाँ तक कि साक्ष्य मिटा दिये जाने के कारण भी किसी अपराध को संदेहात्मक लाभ के रूप में प्रामाणित किया जा सकता है।

- पुलिस व्यवस्था में भ्रष्टाचार के कारण जाँच प्रक्रिया दशकों से चल रही है।

- अवसर की हानि और समय पर सेवा से इनकार: भ्रष्टाचार न केवल वित्तीय और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियाँ उत्पन्न करता है, बल्कि व्यक्तियों के लिये अवसरों की हानि का कारण भी है।

- समय पर सेवाओं, नौकरी के अवसरों और संसाधनों तक उचित पहुँच से इनकार असमानता को कायम रखता है तथा सामाजिक प्रगति में बाधा डालता है।

- सेवाओं में गुणवत्ता का अभाव: भ्रष्टाचार युक्त तंत्र में, सेवा की गुणवत्ता कम या बिल्कुल न के बराबर होती है।

- समाज पर:

- सरकार में अविश्वास: मतदाता विश्वास के आधार पर प्रतिनिधियों को चुनते हैं, लेकिन यदि नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं, तो लोगों में विश्वास समाप्त हो जाता है और अगली बार मतदान करने से परहेज़ (मतदाता उदासीनता) कर सकते हैं।

- मुखबिरी गतिविधियों को हतोत्साहित करना: भ्रष्टाचार ग्रस्त माहौल में, व्यक्तियों को प्रायः मुखबिरी गतिविधियों में शामिल होने से हतोत्साहित किया जाता है।

- प्रतिशोध का डर, सामाजिक कलंक या प्रभावी सुरक्षा तंत्र की कमी भ्रष्ट प्रथाओं को उजागर करने में बाधा उत्पन्न करती है।

- भ्रष्टाचार का नियमित (आम बात) हो जाना: जिन समाजों में भ्रष्ट आचरण सामान्य हो जाता है, वहाँ व्यक्ति धीरे-धीरे ऐसे व्यवहार को अपने दैनिक जीवन के नियमित हिस्से के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। यह नैतिक संरचना को कमज़ोर करता है, जिससे सार्थक सुधारों को प्रेरित करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

- अर्थव्यवस्था पर:

- व्यवसाय करने में आसानी का अभाव: भ्रष्टाचार में प्रायः रिश्वत और दलाली शामिल होती है, जिससे व्यवसाय करने की लागत बढ़ जाती है।

- विदेशी निवेश में कमी: सरकारी निकायों में भ्रष्टाचार के कारण विकासशील देशों में कई विदेशी निवेश वापस हो चुके हैं।

- विकास का अभाव: किसी विशेष क्षेत्र में शुरू करने के इच्छुक कई नए उद्योग उस क्षेत्र के लिये अनुपयुक्त होने पर अपनी योजनाएँ बदल देते हैं।

- यदि सड़कें, जल और ऊर्जा की समुचित व्यवस्था नहीं है, तो कंपनियाँ वहाँ अपना व्यवसाय शुरू नहीं करना चाहती हैं, जिससे उस क्षेत्र की आर्थिक प्रगति में बाधा आती है।

- लालफीताशाही: लालफीताशाही का तात्पर्य चरम नौकरशाही प्रक्रियाओं, जटिल नियमों और प्रशासनिक विलंब से है, जो भ्रष्ट आचरण का माहौल बनाता है।

- प्रतिस्पर्धा का अभाव: भ्रष्टाचार अक्सर कुछ व्यवसायों या व्यक्तियों के पक्ष में बाज़ारों में हेरफेर की ओर ले जाता है। इसके परिणामस्वरूप एकाधिकार या अल्पाधिकार हो सकता है, प्रतिस्पर्धा सीमित हो सकती है और नवाचार बाधित हो सकता है।

- काले धन और काला बाज़ारी की व्यापकता: काला धन, जो कि सरकार को घोषित नहीं की गई आय है, के परिणामस्वरूप कर राजस्व कम हो जाता है।

- यह आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं और बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को वित्तपोषित करने की सरकार की क्षमता को सीमित करता है।

- एक काला बाज़ारी का अस्तित्व औपचारिक अर्थव्यवस्था को कमज़ोर कर सकता है, क्योंकि कानूनी व्यवसायों को प्रतिबिंब रूप में काम करने वालों से अनुचित प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है।

निष्कर्ष

- सिविल सर्विस बोर्ड की स्थापना करके सरकार अत्यधिक राजनीतिक नियंत्रण पर अंकुश लगा सकती है। अनुशासनात्मक प्रक्रिया को सरल बनाकर और विभाग के भीतर निवारक सतर्कता को मज़बूत करके यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि भ्रष्ट सिविल सेवक संवेदनशील पदों पर न बैठें।

- सरकार iGOT-कर्मयोगी जैसे क्षमता निर्माण कार्यक्रमों पर काम कर सकती है, जो एक सतत् ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच है, जो सहायक सचिव से सचिव स्तर तक के सभी सरकारी कर्मचारियों को उनके डोमेन क्षेत्रों के आधार पर निरंतर प्रशिक्षण से गुज़रने की अनुमति देगा।

- सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिये सभी सिविल सेवकों को मूल्य-आधारित प्रशिक्षण पर बल देना महत्त्वपूर्ण है। व्यावसायिक नैतिकता सभी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में एक अभिन्न अंग होनी चाहिये और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) की सिफारिशों के आधार पर सिविल सेवकों के लिये एक व्यापक आचार संहिता का सृजन किया गया।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. 'बेनामी संपत्ति लेन-देन निषेध अधिनियम, 1988 (PBPT अधिनियम)' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2017)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (b) प्रश्न. चर्चा कीजिये कि किस प्रकार उभरती प्रौद्योगिकियाँ और वैश्वीकरण मनी लॉन्ड्रिंग में योगदान करते हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या से निपटने के लिये किये जाने वाले उपायों को विस्तार से समझाइये। (2021) प्रश्न. "आर्थिक प्रदर्शन संस्थागत गुणवत्ता एक निर्णायक चालक है"। इस संदर्भ में लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिये सिविल सेवा में सुधारों के सुझाव दीजिये। (2020) |

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

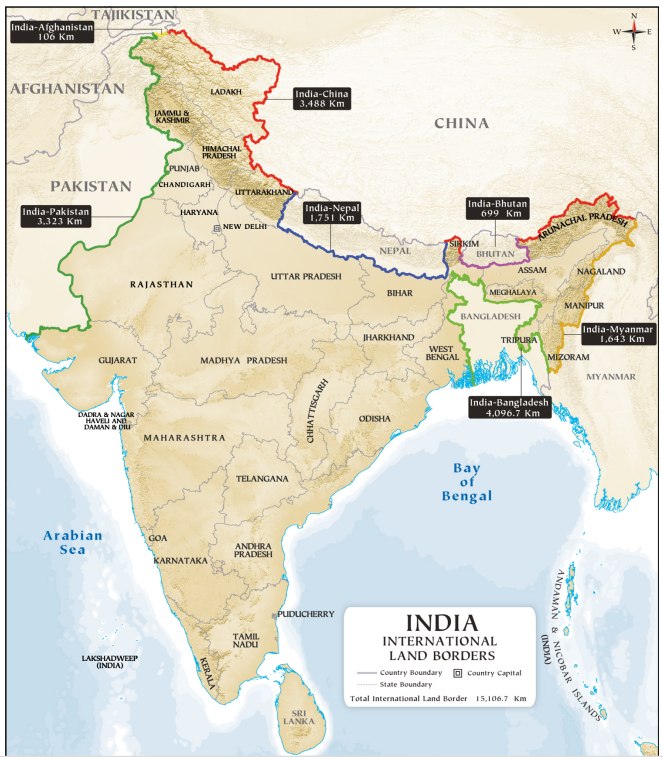

मुक्त आवाजाही व्यवस्था

प्रिलिम्स के लिये:मुक्त आवाजाही व्यवस्था (Free Movement Regime - FMR), म्याँमार में मुद्दे, यंदाबू की संधि, भारत की एक्ट ईस्ट नीति, मणिपुर, म्याँमार की सीमा से लगे भारत के राज्य, मैत्री संधि, 1951, कलादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। मेन्स के लिये:FMR पर पुनर्विचार के संभावित कारण, भारत-म्याँमार संबंधों के प्रमुख पहलू, भारत के सीमा मुद्दे। |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

म्याँमार के साथ मुक्त आवाजाही व्यवस्था (Free Movement Regime - FMR) समझौते की समीक्षा करने और भारत-म्याँमार सीमा पर बाड़ लगाने की भारत की हालिया योजनाओं पर विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में चर्चा शुरू हुई है।

- इस निर्णय का उद्देश्य ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सुरक्षा विचारों के जटिल अंतर्संबंध को संबोधित करना है।

मुक्त आवाजाही व्यवस्था (Free Movement Regime) क्या है?

- ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य:

- वर्ष 1826 में यंदाबू की संधि द्वारा वर्तमान भारत-म्याँमार सीमा स्थापित होने तक भारत का अधिकांश पूर्वोत्तर क्षेत्र बर्मा के कब्ज़े में था।

- यंदाबू की संधि पर ब्रिटिश की ओर से जनरल सर आर्चीबाल्ड कैंपबेल और बर्मा की ओर से लेगिंग के गवर्नर महा मिन हला क्याव हतिन (Maha Min Hla Kyaw Htin) ने हस्ताक्षर किये।

- इससे प्रथम आंग्ल-बर्मा युद्ध (1824-1826) समाप्त हुआ।

- यंदाबू की संधि पर ब्रिटिश की ओर से जनरल सर आर्चीबाल्ड कैंपबेल और बर्मा की ओर से लेगिंग के गवर्नर महा मिन हला क्याव हतिन (Maha Min Hla Kyaw Htin) ने हस्ताक्षर किये।

- हालाँकि सीमा ने साझा जातीयता और संस्कृति वाले समुदायों को उनकी सहमति के बिना अलग कर दिया, जिनमें नगालैंड तथा मणिपुर में नागा, साथ ही मणिपुर एवं मिज़ोरम में कुकी-चिन-मिज़ो समुदाय शामिल थे।

- वर्तमान में भारत और म्याँमार मणिपुर, मिज़ोरम, नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश में 1,643 किमी लंबी सीमा साझा करते हैं, जिसमें से केवल 10 किमी. मणिपुर में बाड़ लगाई गई है।

- वर्ष 1826 में यंदाबू की संधि द्वारा वर्तमान भारत-म्याँमार सीमा स्थापित होने तक भारत का अधिकांश पूर्वोत्तर क्षेत्र बर्मा के कब्ज़े में था।

- मुक्त आवागमन व्यवस्था:

- FMR की स्थापना वर्ष 2018 में भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के हिस्से के रूप में की गई थी, जो बिना वीजा के 16 किमी. तक सीमा पार आवाजाही को बढ़ावा देता है।

- सीमा पर रहने वाले व्यक्तियों को पड़ोसी देश में दो सप्ताह तक रहने के लिये एक वर्ष के सीमा पास की आवश्यकता होती है।

- इसका उद्देश्य स्थानीय सीमा व्यापार को सुविधाजनक बनाना, सीमावर्ती निवासियों के लिये शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच में सुधार करना तथा राजनयिक संबंधों को मज़बूत करना है।

- FMR की स्थापना वर्ष 2018 में भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के हिस्से के रूप में की गई थी, जो बिना वीजा के 16 किमी. तक सीमा पार आवाजाही को बढ़ावा देता है।

- FMR पर पुनर्विचार के संभावित कारण:

- सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:

- घुसपैठ में वृद्धि: अवैध अप्रवासियों, विशेष रूप से चिन, नागा समुदायों और म्याँमार से रोहिंग्याओं की आमद के बारे में चिंताएँ पैदा हुई हैं, जिससे संसाधनों पर संभावित दबाव पड़ रहा है तथा स्थानीय जनसांख्यिकी प्रभावित हो रही है।

- नशीली दवाओं और हथियारों की तस्करी: छिद्रपूर्ण सीमा दवाओं और हथियारों की अवैध आवाजाही को सुविधाजनक बनाती है, जिससे भारत की आंतरिक सुरक्षा को खतरा होता है तथा अपराध को बढ़ावा मिलता है।

- मुख्यमंत्री कार्यालय के आँकड़ों के अनुसार, 2022 में, मणिपुर में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम के तहत 500 मामले दर्ज किये गए और 625 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

- उग्रवादी गतिविधियाँ: पूर्वोत्तर भारत में सक्रिय विद्रोही समूहों द्वारा FMR का दुरुपयोग किया गया है, जिससे उन्हें आसानी से सीमा पार करने और कब्ज़े से बचने की अनुमति मिलती है।

- जैसे मणिपुर में कुकी नेशनल ऑर्गनाइजेशन (KNO) और कांगलेइपाक कम्युनिस्ट पार्टी-लाम्फेल (KCP-लाम्फेल)।

- सामाजिक-आर्थिक और क्षेत्रीय मुद्दे:

- सांस्कृतिक पहचान पर प्रभाव: सीमावर्ती क्षेत्रों में स्वदेशी संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण के बारे में चिंताएँ मौजूद हैं, संभावित रूप से बढ़ते प्रवासन से खतरा है।

- पर्यावरणीय गिरावट: सीमा क्षेत्रों पर निर्वनीकरण और प्राकृतिक संसाधनों के अवैध निष्कर्षण/दोहन को अनियंत्रित सीमा पार आवाजाही के लिये ज़िम्मेदार ठहराया जाता है।

- क्षेत्रीय आवाजाही (Regional Dynamics): म्याँमार में चीन का बढ़ता प्रभाव और सीमा सुरक्षा पर इसका संभावित प्रभाव स्थिति में जटिलता का एक और कारण बन गया है।

- सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:

भारत-म्याँमार संबंधों के प्रमुख पहलू क्या हैं?

- ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध: भारत और म्याँमार का सदियों पुराना एक लंबा इतिहास है, जिसमें बौद्ध धर्म का सांस्कृतिक और धार्मिक गहन संबंध निहित हैं।

- मैत्री संधि, 1951 उनके राजनयिक संबंधों का आधार है।

- आर्थिक सहयोग: भारत, म्याँमार का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और यहाँ निवेश का एक प्रमुख स्रोत है।

- भारत म्याँमार में जिन परियोजनाओं में शामिल रहा है उनमें कलादान मल्टीमॉडल ट्रांज़िट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना और बागान में आनंद मंदिर का जीर्णोद्धार तथा संरक्षण (2018 में पूरा हुआ) सम्मिलित हैं।

- आपदा राहत: भारत ने म्याँमार में चक्रवात मोरा (वर्ष 2017), शान राज्य में भूकंप (वर्ष 2010) और वर्ष 2017 के जुलाई-अगस्त में यांगून में इन्फ्लूएंजा वायरस के प्रकोप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के बाद सहायता प्रदान करने में त्वरित तथा प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दी है।

आगे की राह

- साझा हितों पर फोकस: बुनियादी ढाँचे, ऊर्जा और व्यापार जैसे क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग जारी रखने तथा विस्तार करने से दोनों देशों को फायदा हो सकता है, जिससे राजनीतिक मतभेदों से परे गहरे संबंधों को बढ़ावा मिलेगा।

- साथ ही, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने से दोनों देशों के लोगों के बीच विश्वास और समझ को बढ़ावा मिल सकता है।

- व्यापक सीमा प्रबंधन: भारत को सीमा प्रबंधन के लिये एक व्यापक तथा संतुलित दृष्टिकोण विकसित करने की आवश्यकता है जो म्याँमार के साथ वैध सीमा पार गतिविधियों को सुविधाजनक बनाते हुए सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान प्रस्तुत करे।

- लोकतंत्रात्मक परिवर्तन का समर्थन: म्याँमार में भारत की भागीदारी का लक्ष्य अंततः म्याँमार के लोकतंत्र में शांतिपूर्ण परिवर्तन का समर्थन करना होना चाहिये, भले ही प्रक्रिया धीमी और चुनौतीपूर्ण हो।

- एक स्थिर तथा लोकतंत्रात्मक म्याँमार क्षेत्रीय स्थिरता एवं समृद्धि के लिये भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है जो इसे एक दीर्घकालिक रणनीतिक लक्ष्य बनाता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. सीमा प्रबंधन विभाग निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय का एक विभाग है? (2008) (a) रक्षा मंत्रालय उत्तर: (b) मेन्स:प्रश्न. भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिये बाह्य राज्य और गैर-राज्य कारकों द्वारा प्रस्तुत बहुआयामी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिये। इन संकटों का मुकाबला करने के लिये आवश्यक उपायों पर भी चर्चा कीजिये। (2021) प्रश्न. प्रभावी सीमावर्ती क्षेत्र प्रबंधन हेतु हिंसावादियों को स्थानीय समर्थन से वंचित करने के आवश्यक उपायों की विवेचना कीजिये और स्थानीय लोगों में अनुकूल धारणा प्रबंधन के तरीके भी सुझाइये। (2020) प्रश्न. दुर्गम क्षेत्र एवं कुछ देशों के साथ शत्रुतापूर्ण संबंधों के कारण सीमा प्रबंधन एक कठिन कार्य है। प्रभावशाली सीमा प्रबंधन की चुनौतियों एवं रणनीतियों पर प्रकाश डालिये। (2016) |