आंतरिक सुरक्षा

आतंकवाद और भारत का सुरक्षा परिदृश्य

- 24 Apr 2025

- 22 min read

यह एडिटोरियल 24/04/2025 को द हिंदू में प्रकाशित “Unity and resolve: On the Pahalgam terror attack” पर आधारित है। इस लेख में कश्मीर में आतंकवाद के स्थायी खतरे को सामने लाया गया है, जैसा कि पहलगाम हमले में देखा गया है, साथ ही भारत द्वारा खुफिया जानकारी, प्रौद्योगिकी और वैश्विक आतंकवाद विरोधी सहयोग को बढ़ाने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है।

प्रिलिम्स के लिये:पहलगाम का स्थान, संगठित अपराध, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद, राष्ट्रीय जाँच एजेंसी, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA), 1980 मेन्स के लिये:भारत में आतंकवाद से संबंधित मुद्दे, भारत में आंतरिक सुरक्षा संरचना। |

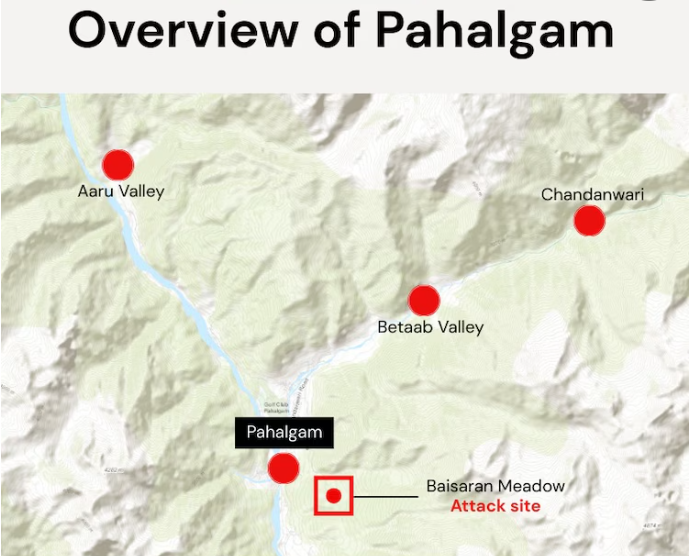

कश्मीर में हाल ही में हुआ पहलगाम हमला, भारत की सुरक्षा और सामाजिक संरचना के लिये आतंकवाद के लगातार खतरे की एक गंभीर याद दिलाता है। वर्ष 2019 के बाद से आतंकवाद विरोधी उपायों में महत्त्वपूर्ण प्रगति के बावजूद, जिसमें कश्मीर में बुनियादी अवसंरचना का विकास और क्षेत्रीय एकीकरण के प्रयास शामिल हैं, ऐसे हमले आतंकवादी रणनीति की बदलती प्रकृति एवं निरंतर सतर्कता की आवश्यकता को दर्शाते हैं। आगे की राह के रूप में भारत को उन्नत खुफिया समन्वय, तकनीकी क्षमताओं और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के माध्यम से अपनी आतंकवाद विरोधी सुरक्षा पहलों को मज़बूत करने की नितांत आवश्यकता है।

आतंकवाद किस प्रकार भारत की आंतरिक सुरक्षा और भू-राजनीतिक हितों को चुनौती दे रहा है?

- सीमा पार आतंकवाद (पाकिस्तान प्रायोजित): भारत को पाकिस्तान से सीमा पार आतंकवाद का लगातार खतरा बना रहता है, जहाँ आतंकवादी कश्मीर और अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों से घुसपैठ करते हैं। इन समूहों को प्रायः पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों का समर्थन प्राप्त होता है।

- वर्ष 2019 का पुलवामा हमला और हाल ही में हुआ पहलगाम नरसंहार, जिसमें पर्यटकों को उनके धर्म के आधार पर निशाना बनाया गया, इन हमलों की दृढ़ता व क्रूरता को दर्शाता है।

- स्थानीय आबादी का कट्टरपंथीकरण: स्थानीय आबादी का कट्टरपंथीकरण, विशेष रूप से कश्मीर जैसे संघर्ष क्षेत्रों में, एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है।

- इन क्षेत्रों में युवा, राज्य से निराश होकर या चरमपंथी विचारधाराओं से प्रभावित होकर, तेज़ी से आतंकवादी समूहों में शामिल हो रहे हैं।

- ऑनलाइन कट्टरपंथ एवं टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से चरमपंथी प्रचार-प्रसार के साधनों के बढ़ने से यह समस्या और भी गंभीर हो गई है, जिससे आंतरिक आतंकवाद को रोकना और भी कठिन हो गया है।

- साइबर आतंकवाद: साइबर आतंकवाद खतरे के एक आधुनिक रूप के रूप में उभरा है, जहाँ आतंकवादी समूह भर्ती, प्रचार और यहाँ तक कि महत्त्वपूर्ण बुनियादी अवसंरचना पर हमले करने के लिये इंटरनेट का उपयोग करते हैं।

- सरकारी वेबसाइटों, वित्तीय संस्थाओं और बिजली ग्रिडों को निशाना बनाकर किये जाने वाले साइबर हमले बढ़ रहे हैं।

- भारत विश्व में साइबर हमलों के मामले में दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश बनकर उभरा है, क्योंकि वर्ष 2024 में 95 भारतीय संस्थाएँ डेटा चोरी के हमलों की चपेट में आईं।

- वामपंथी उग्रवाद (नक्सलवाद): वामपंथी उग्रवाद, मध्य और पूर्वी भारत में एक महत्त्वपूर्ण आंतरिक आतंकवाद का मुद्दा बना हुआ है। ये समूह, मुख्य रूप से जनजाति बहुल क्षेत्रों में सक्रिय हैं, राज्य को चुनौती देने और अपनी क्रांतिकारी विचारधाराओं का प्रचार करने के लिये गुरिल्ला रणनीति अपनाते हैं।

- उदाहरण के लिये, वर्ष 2019 में, माओवादी विद्रोहियों द्वारा किये गए बम विस्फोट के कारण महाराष्ट्र में कई कमांडो की जान चली गई।

- हमलों में कमी के बावजूद, ये समूह प्रभावित क्षेत्रों में शासन और विकास को बाधित करना जारी रखे हुए हैं।

- पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद: भारत के पूर्वोत्तर राज्यों, विशेषकर मणिपुर और नगालैंड में उग्रवाद के बड़े आतंकवादी नेटवर्कों के साथ संबंध बढ़ रहे हैं।

- उदाहरण के लिये, मणिपुर में कुकी-मेइती संघर्ष, जो विशेष रूप से वर्ष 2023 और 2024 के दौरान तीव्र हो गया है, गंभीर हिंसा में बदल गया है, जिसमें गहरी जातीय एवं राजनीतिक पृष्ठभूमि है।

- म्याँमार के साथ सुभेद्य सीमा का फायदा उठाने और चीन जैसे बाह्य स्रोतों से हथियार प्राप्त करने की विद्रोहियों की क्षमता इस मुद्दे को हल करने के प्रयासों को जटिल बनाती है।

- दूरदराज़ के क्षेत्रों में कमज़ोर प्रशासन इन समूहों को पनपने का मौका देता है, जिससे आतंकवाद-रोधी प्रयास जटिल हो जाते हैं।

- उदाहरण के लिये, मणिपुर में कुकी-मेइती संघर्ष, जो विशेष रूप से वर्ष 2023 और 2024 के दौरान तीव्र हो गया है, गंभीर हिंसा में बदल गया है, जिसमें गहरी जातीय एवं राजनीतिक पृष्ठभूमि है।

- संगठित अपराध नेटवर्क का कायम रहना: भारत में (विशेषकर शहरी क्षेत्रों में) संगठित अपराध आतंकवाद के साथ जुड़ गया है।

- तस्करी, जबरन वसूली और मादक पदार्थों की तस्करी जैसी गतिविधियों में संलिप्त आपराधिक गिरोह प्रायः अपने कार्यों के वित्तपोषण के लिये आतंकवादी संगठनों के साथ सहयोग करते हैं।

- उदाहरण के लिये, जनवरी 2025 में, पंजाब पुलिस ने सीमा पार से मादक पदार्थ और हथियार तस्करी गिरोह को ध्वस्त करने की घोषणा की।

- अपराध और आतंकवाद के बीच गठजोड़ दिल्ली व मुंबई जैसे प्रमुख शहरों में कई हाई-प्रोफाइल बम विस्फोटों एवं आतंकवादी हमलों के लिये जिम्मेदार रहा है, जिससे आतंकवाद पर अंकुश लगाने के प्रयास जटिल हो गए हैं।

- तस्करी, जबरन वसूली और मादक पदार्थों की तस्करी जैसी गतिविधियों में संलिप्त आपराधिक गिरोह प्रायः अपने कार्यों के वित्तपोषण के लिये आतंकवादी संगठनों के साथ सहयोग करते हैं।

भारत में आतंकवाद से निपटने के लिये वर्तमान सुरक्षा कार्यढाँचा क्या है?

- राष्ट्रीय स्तर की आतंकवाद निरोधी एजेंसियाँ

- राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA): आतंकवाद से संबंधित मामलों की जाँच और मुकदमा चलाने के लिये प्राथमिक एजेंसी, विशेष रूप से सीमा पार आतंकवाद और संगठित आतंकी नेटवर्क से जुड़े मामलों की जाँच एवं मुकदमा चलाने के लिये प्राथमिक एजेंसी।

- उच्च-स्तरीय आतंकवादी मामलों से निपटना, ऑपरेशन का संचालन तथा अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय करके राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना।

- रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (R&AW): भारत की बाह्य खुफिया एजेंसी जो सीमा पार आतंकवाद, विशेष रूप से पाकिस्तान आधारित समूहों से आतंकवाद का मुकाबला करने के लिये जिम्मेदार है।

- राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA): आतंकवाद से संबंधित मामलों की जाँच और मुकदमा चलाने के लिये प्राथमिक एजेंसी, विशेष रूप से सीमा पार आतंकवाद और संगठित आतंकी नेटवर्क से जुड़े मामलों की जाँच एवं मुकदमा चलाने के लिये प्राथमिक एजेंसी।

- विधायी संरचना

- ऑस्ट्रियाई कैथेड्रल (रोकथम) अधिनियम (UAPA), 1967: आतंकवादी अपराधियों पर मुकदमा दायर करने के लिये कानूनी आधार प्रदान किया जाता है तथा अपराधियों को नामित करने की अनुमति दी जाती है।

- कानून प्रवर्तन निदेशालय को किसी भी लंबी अवधि तक आरोप के बिना, संपत्ति को ज़ब्त करने और संदेहों पर नजर रखने का अधिकार देता है।

- राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA), 1980: एक निवारक निरोध कानून जो अधिकारियों को आतंकवादियों से संबंधित गुटों में शामिल करता है, उन्हें प्रदर्शनकारियों के बिना घोषित अवधि के लिये हिरासत में रखने की अनुमति देता है।

- संदिग्ध आतंकवादियों को हिरासत में लेकर और उन्हें जमानत पर रिहा होने से रोककर आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिये इसका इस्तेमाल किया जाता है।

- ऑस्ट्रियाई कैथेड्रल (रोकथम) अधिनियम (UAPA), 1967: आतंकवादी अपराधियों पर मुकदमा दायर करने के लिये कानूनी आधार प्रदान किया जाता है तथा अपराधियों को नामित करने की अनुमति दी जाती है।

- सुरक्षा बल एवं विशेष इकाई

- सशस्त्र पुलिस बल (CAPF): CRPF, BSF, ITBP, और SSB जैसी एजेंसियाँ आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिये महत्त्वपूर्ण हैं, विशेष रूप से सीमावर्ती एवं संघर्ष क्षेत्रों में।

- घुसपैठ को रोकने, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और आतंकवाद विरोधी अभियानों का समर्थन करने के लिये संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात हैं।

- राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG): आतंकवाद विरोधी अभियानों में विशेषज्ञता रखने वाली एक विशिष्ट विशेष बल इकाई, विशेष रूप से बंधकों को बचाने जैसी उच्च जोखिम वाली स्थितियों के लिये।

- बड़े पैमाने पर आतंकवादी हमलों से जुड़ी स्थितियों को संभालता है, जैसे कि मुंबई-शैली के हमले या आतंकवादी घेराबंदी।

- सशस्त्र पुलिस बल (CAPF): CRPF, BSF, ITBP, और SSB जैसी एजेंसियाँ आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिये महत्त्वपूर्ण हैं, विशेष रूप से सीमावर्ती एवं संघर्ष क्षेत्रों में।

- तकनीकी और खुफिया अवसंरचना

- राष्ट्रीय खुफिया नेटवर्क (NatGrid): एकीकृत खुफिया कार्यढाँचा जो रियल-टाइम थ्रेट एनालिसिस प्रदान करने के लिये कई एजेंसियों से डेटा को जोड़ता है।

- विभिन्न क्षेत्रों (बैंकिंग, आव्रजन, फोन रिकॉर्ड) में आतंकवादी गतिविधियों की निगरानी करता है ताकि पैटर्न का पता लगाया जा सके।

- राष्ट्रीय खुफिया नेटवर्क (NatGrid): एकीकृत खुफिया कार्यढाँचा जो रियल-टाइम थ्रेट एनालिसिस प्रदान करने के लिये कई एजेंसियों से डेटा को जोड़ता है।

भारत अपने आतंकवाद-रोधी प्रयासों को बढ़ाने के लिये क्या उपाय अपना सकता है?

- इंटेलिजेंस जानकारी के साझाकरण और एकीकरण को सुदृढ़ करना: भारत को कार्रवाई योग्य सूचना के निर्बाध प्रवाह को बनाने के लिये NIA, IB, RAW एवं राज्य पुलिस बलों जैसी विभिन्न एजेंसियों के बीच खुफिया जानकारी के एकीकरण को और बढ़ाया जाना चाहिये।

- आतंकी समूहों और उनकी गतिविधियों की त्वरित पहचान करने तथा गंभीर परिस्थितियों में प्रतिक्रिया समय को कम करने के लिये शीघ्र हस्तक्षेप करने में सहायता की आवश्यकता है।

- अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों के साथ सहयोग को बढ़ावा देने से आतंकवाद विरोधी अभियानों की सटीकता एवं समयबद्धता में और सुधार होगा।

- उन्नत निगरानी और AI-संचालित निगरानी प्रणालियों का कार्यान्वयन: निगरानी के लिये AI-संचालित तकनीकों को अपनाने से भारत के आतंकवाद-रोधी प्रयासों में उल्लेखनीय सुधार हो सकता है।

- उन्नत चेहरे की पहचान प्रणाली, पूर्वानुमान विश्लेषण और डेटा माइनिंग टूल की तैनाती से संभावित आतंकवादी खतरों एवं नेटवर्क की पहचान करने में सहायता मिल सकती है, इससे पहले कि वे हमला कर सकें।

- ये प्रौद्योगिकियाँ वित्तीय लेनदेन, संचार और सोशल मीडिया गतिविधि में असामान्य पैटर्न का पता लगाने में सहायता कर सकती हैं जो प्रायः आतंकवादी गतिविधियों से पहले होती हैं।

- स्मार्ट फेंसिंग और ड्रोन के माध्यम से सीमा सुरक्षा में वृद्धि: आतंकवादी समूहों द्वारा सीमा पार से घुसपैठ को रोकने के लिये भारत को संवेदनशील सीमाओं पर ‘स्मार्ट फेंसिंग’ में निवेश करना चाहिये, जिसमें सेंसर, निगरानी कैमरे और मानव रहित हवाई वाहन (UAV) शामिल हों, ताकि एक व्यापक एवं उत्तरदायी निगरानी प्रणाली बनाई जा सके।

- सीमाओं पर गश्त करने और वास्तविक काल में आवागमन को ट्रैक करने के लिये ड्रोन का उपयोग करने से घुसपैठियों के लिये बिना पकड़ में आए सीमा पार करना मुश्किल हो जाएगा।

- यह पहल, जब BSF और अन्य स्थानीय सुरक्षा बलों के बीच बेहतर संचार एवं समन्वय के साथ मिलकर काम करेगी, तो सीमा पार आतंकवाद व तस्करी में काफी कमी आएगी।

- सामुदायिक सहभागिता और कट्टरपंथ विरोधी कार्यक्रम: भारत को ज़मीनी स्तर पर कट्टरपंथ विरोधी मज़बूत रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। स्थानीय समुदायों को शामिल करके, विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर एवं पूर्वोत्तर जैसे संघर्ष क्षेत्रों में, अधिकारी विश्वास का निर्माण कर सकते हैं तथा चरमपंथी विचारधाराओं के प्रसार को रोक सकते हैं।

- कमज़ोर युवाओं के लिये शैक्षिक कार्यक्रम, व्यावसायिक प्रशिक्षण और सामाजिक एकीकरण पहलों को लागू करने से संभावित भर्तियों को आतंकवादी समूहों से दूर करने में मदद मिलेगी।

- आतंकवाद से संबंधित कानून को संशोधित और मज़बूत करना: भारत को साइबर आतंकवाद और हाइब्रिड युद्ध जैसे उभरते खतरों का सामना करने के लिये अपने आतंकवाद विरोधी कानूनों को संशोधित करने पर विचार करना चाहिये।

- अकेले हमला करने वाले और स्वतंत्र रूप से काम करने वाले कट्टरपंथी व्यक्तियों जैसे आतंकवाद के नए रूपों से निपटने के लिये UAPA एवं NSA के तहत प्रावधानों को मज़बूत करने से सरकार को अधिक सक्रिय रूप से जवाब देने में मदद मिलेगी।

- व्यापक आतंकवाद-रोधी साइबर सुरक्षा अवसंरचना: चूँकि साइबर युद्ध आधुनिक आतंकवाद का एक महत्त्वपूर्ण पहलू बन गया है, इसलिये भारत को आतंकवाद से संबंधित साइबर खतरों का मुकाबला करने पर केंद्रित एक विशेष साइबर सुरक्षा प्रभाग स्थापित करना चाहिये।

- इस प्रभाग को महत्त्वपूर्ण अवसंरचना, वित्तीय संस्थानों और संचार प्रणालियों को लक्षित करने वाले साइबर हमलों का पता लगाने तथा उन्हें रोकने के लिये NIA व अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर काम करना चाहिये।

- सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से समुत्थानशक्ति सुनिश्चित करने से डिजिटल आतंकवाद के खिलाफ बेहतर बचाव संभव होगा और महत्त्वपूर्ण डेटा अवसंरचना की सुरक्षा के लिये राष्ट्रव्यापी प्रयास से कमज़ोरियाँ कम होंगी।

- जन जागरूकता और खुफिया जानकारी से प्रेरित नागरिक भागीदारी: जागरूकता अभियानों और सामुदायिक सतर्कता कार्यक्रमों के माध्यम से संभावित क्षेत्रों में आतंकवाद विरोधी प्रयासों में जन भागीदारी को प्रोत्साहित करना बल गुणक के रूप में कार्य कर सकता है।

- नागरिकों को संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करने और प्रतिशोध के डर के बिना उनकी रिपोर्ट करने के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिये। यह नियमित कार्यशालाओं, मीडिया अभियानों और एक सतर्क समाज बनाने के उद्देश्य से आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से किया जा सकता है।

- इस संबंध में, ग्राम रक्षा गार्ड (जम्मू और कश्मीर में 1990 के दशक के मध्य में शुरू किया गया) को पुनर्जीवित एवं सुदृढ़ करना ज़मीनी स्तर पर सुरक्षा प्रयासों को और मज़बूत कर सकता है।

- आतंकवाद से निपटने के लिये आर्थिक और कूटनीतिक लाभ का उपयोग: भारत को अपनी व्यापक आतंकवाद विरोधी रणनीति के हिस्से के रूप में आर्थिक और कूटनीतिक लाभ के उपयोग का विस्तार करना चाहिये, ऐसे देशों को लक्षित करना चाहिये जो आतंकवादी समूहों को पनाह देते हैं या प्रायोजित करते हैं।

- इसका एक हालिया उदाहरण भारत द्वारा अप्रैल 2025 में पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि (IWT) को निलंबित करना है, जिसे पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आतंकवाद को लगातार समर्थन दिये जाने के प्रत्यक्ष जवाब के रूप में देखा गया था।

- हालाँकि, यह आवश्यक है कि भारत पाकिस्तानी राज्य तंत्र, विशेष रूप से उसके सैन्य-खुफिया प्रतिष्ठान की नीतियों और कार्रवाइयों के प्रति लक्षित एवं आनुपातिक प्रतिक्रिया के रूप में ऐसे उपायों को स्पष्ट करे।

- यह सुनिश्चित करता है कि सरकार और पाकिस्तान के लोगों के बीच अंतर बना रहे, जिससे भारत की सैद्धांतिक शासन कला एवं जिम्मेदार कूटनीति के प्रति प्रतिबद्धता को बल मिले।

निष्कर्ष:

पहलगाम हमले से उजागर हुआ आतंकवाद का जारी रहना भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिये खतरों की उभरती और बहुआयामी प्रकृति को रेखांकित करता है। भारत को खुफिया सहयोग, तकनीकी सतर्कता और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ाना जारी रखना चाहिये। जैसा कि आतंकवादी उद्देश्यों के लिये नई और उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग का मुकाबला करने पर दिल्ली घोषणा में पुष्टि की गई है, आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करने तथा शांति बनाए रखने के लिये शून्य-सहिष्णुता दृष्टिकोण एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अनिवार्य है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. "आतंकवाद भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिये सबसे गंभीर खतरों में से एक बन गया है, जो जवाबी कार्रवाई के बावजूद अपने रूप और रणनीति में लगातार बदलाव कर रहा है।" आतंकवादियों का मुकाबला करने में भारत के समक्ष आज जो प्रमुख चुनौतियाँ हैं, उन पर चर्चा कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्सप्रश्न 1. 'हैंड-इन-हैंड 2007' संयुक्त आतंकवाद विरोधी सैन्य प्रशिक्षण भारतीय सेना के अधिकारियों और निम्नलिखित में से किस देश की सेना के अधिकारियों द्वारा आयोजित किया गया था? (2008) (a) चीन उत्तर:(a) मेन्सप्रश्न 1. आतंकवाद की महाविपत्ति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये एक गम्भीर चुनौती है। इस बढ़ते हुए संकट का नियंत्रण करने के लिये आप क्या-क्या हल सुझाते हैं? आतंकी निधीयन के प्रमुख स्रोत क्या हैं ? (2017) प्रश्न 2. आतंकवाद-प्रभावित क्षेत्रों में जनसमुदाय का विश्वास बहाल करने में 'दिल और दिमाग' जीतना एक आवश्यक कदम है। इस संबंध में जम्मू और कश्मीर में संघर्ष समाधान के भाग के रूप में सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों पर चर्चा कीजिये। (2023) |