शासन व्यवस्था

जेंडर बजट 2025-26

- 03 Feb 2025

- 11 min read

प्रारंभिक परीक्षा के लिये:जेंडर बजट डायरेक्ट्री, जेंडर गैप रिपोर्ट, SDG -5, मिशन शक्ति, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण मुख्य परीक्षा के लिये:भारत में लैंगिक बजट, बजट के माध्यम से लैंगिक समानता, महिला संविधान |

स्रोत: पी.आई.बी.

जेंडर-रिस्पॉन्सिव बजटिंग (GBS) 2025-26 जेंडर-रिस्पॉन्सिव बजटिंग (GRB) की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है, जिसमें आवंटनों में वृद्धि और मंत्रालयों की व्यापक भागीदारी शामिल है।

GBS 2025-26 की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- बजट में वृद्धि: वित्त वर्ष 2025-26 के लिये लैंगिक बजट 4.49 लाख करोड़ रुपए (कुल केंद्रीय बजट 2025-26 का 8.86%) है, जो वित्त वर्ष 2024-25 के लिये 3.27 लाख करोड़ रुपए से 37.5% अधिक है।

- GBS 2025-26 भारत का अब तक का सबसे बड़ा लैंगिक बजट है, जिसमें महिला कल्याण, शिक्षा और आर्थिक साक्षरता को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें 49 मंत्रालयों को लैंगिक-विशिष्ट विवरण की जानकारी दी गई है।

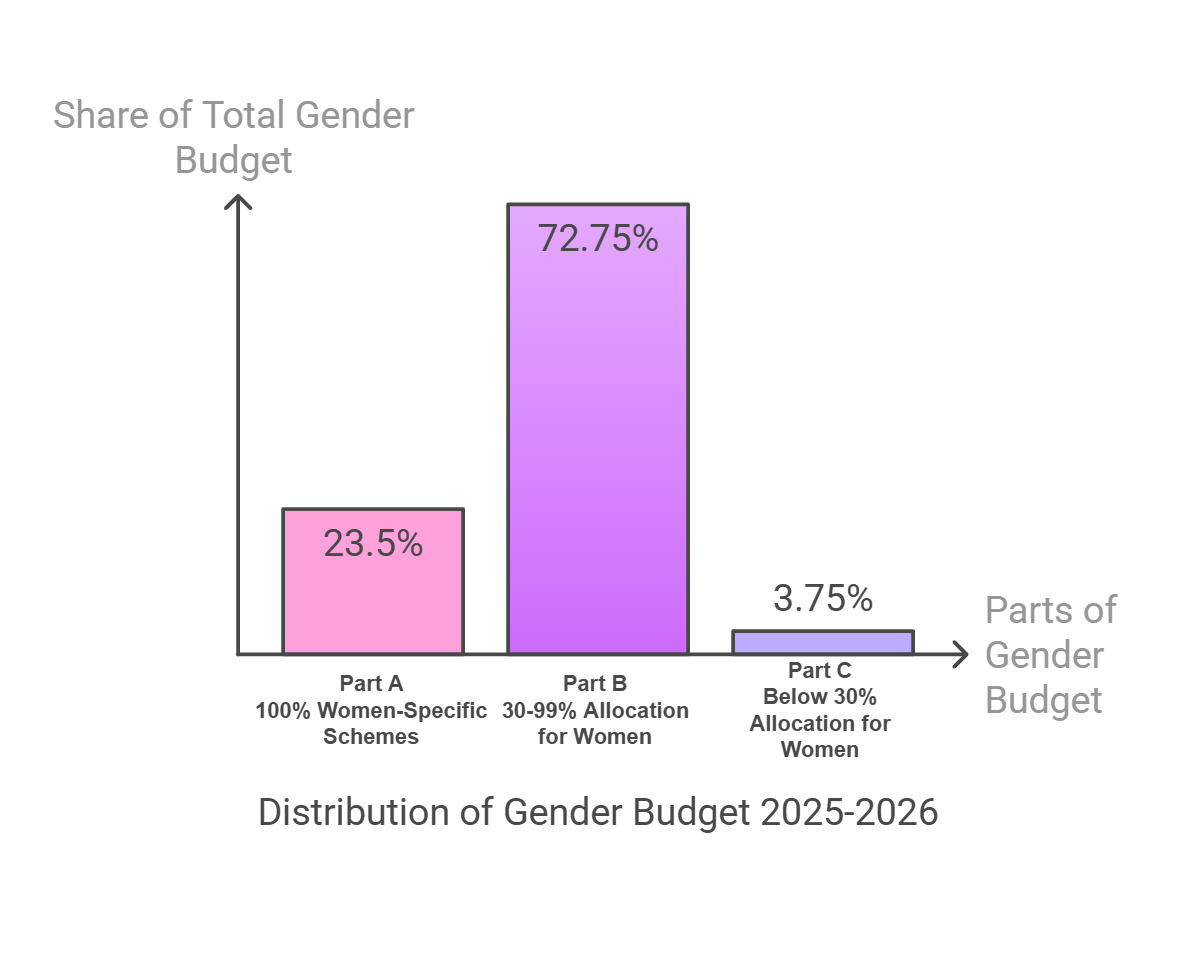

- GBS 2025-26 के प्रभाग: जेंडर बजट को तीन प्रभागों में वर्गीकृत किया गया है।

नोट: लैंगिकता उन विशेषताओं को दर्शाती है जो महिलाओं, पुरुषों, लड़कियों और लड़कों से संबंधित होती हैं और सामाजिक रूप से निर्मित होती हैं। जबकि लैंगिक भेद (Sex) जैविक विशेषता है, जो गुणसूत्रों और प्रजनन अंगों से जुड़ी होती है।

भारत में जेंडर बजटिंग क्या है?

- जेंडर बजट: जेंडर बजट एक विशिष्ट उपकरण है, जिसका उपयोग विभिन्न लैंगिक विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है।

- यह सुनिश्चित करता है कि नीतियाँ और संसाधनों का आवंटन लैंगिक संवेदनशील हो और मौज़ूदा ढाँचों के भीतर विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करे।

- पृष्ठभूमि: भारत की लैंगिक समता प्रतिबद्धता, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर सम्मेलन (CEDAW), 1979 के 1993 में अनुसमर्थन से प्रारंभ होकर वर्ष 2005-06 में प्रथम जेंडर बजट स्टेटमेंट का कारण बनी, और तब से इसे प्रतिवर्ष शामिल किया जाता रहा है, जो लैंगिक-संवेदनशील नीतियों पर निरंतर ध्यान को दर्शाता है।

- जेंडर बजटिंग मिशन शक्ति की सामर्थ्य उप-योजना के अंतर्गत आती है।

- आवश्यकता: लैंगिक बजट केवल एक वित्तीय साधन नहीं है, बल्कि लैंगिक असमानता के चक्र को तोड़ने के लिये एक नैतिक आवश्यकता है।

- वर्ष 2024 जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत 146 देशों में से 129 वें स्थान पर है, जो लैंगिक समानता में सुधार की महत्त्वपूर्ण गुंजाइश दर्शाता है।

- सशक्त महिलाएँ अपने बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करके भावी पीढ़ियों के लिये योगदान देती हैं, जिससे विकास का एक सकारात्मक चक्र बनता है।

- कार्यान्वयन:

- केंद्रीय स्तर: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MWCD)।

- राज्य स्तर: महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, वित्त और योजना विभाग राज्य स्तर पर जेंडर बजट के लिये ज़िम्मेदार हैं।

- ज़िला स्तर: महिला सशक्तिकरण केंद्र (HEW) ज़िला स्तर पर जेंडर बजट का समन्वय करता है, और प्रत्येक केंद्र में कम से कम एक जेंडर विशेषज्ञ होना चाहिये।

- महत्त्व: भेदभाव और शोषण को संबोधित करके लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है और सतत् विकास लक्ष्य 5 (वैश्विक लैंगिक समानता) प्रयासों का समर्थन करता है।

- यह आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 2013 और कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 जैसे महिला-विशिष्ट कानूनी ढाँचे के कार्यान्वयन का समर्थन करता है।

नोट: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत वर्ष 2021 में मिशन शक्ति पहल भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिये एक व्यापक कार्यक्रम है।

- इसमें दो उप-योजनाएँ शामिल हैं: संबल (महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा पर केंद्रित) और सामर्थ्य (विभिन्न कौशल निर्माण और क्षमता विकास कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने का लक्ष्य)।

भारत में जेंडर बजटिंग के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं?

- आवंटन में अस्पष्टताएँ: लैंगिक-संवेदनशील योजनाओं को धनराशि आवंटित करने की अस्पष्ट कार्यप्रणाली के कारण प्रायः विसंगतियाँ उत्पन्न होती हैं, जैसे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) में महिला कार्यबल की महत्त्वपूर्ण भूमिका के बावजूद भाग B में कम रिपोर्ट किया गया है।

- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G), जो घरों में महिलाओं के स्वामित्व को प्राथमिकता देती है, के अनुसार केवल 23% घर ही महिलाओं को आवंटित किये गए हैं, जबकि इसे GBS के भाग A में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें महिलाओं के लिये 100% आवंटन का दावा किया गया है।

- निधियों का संकेंद्रण: लगभग 90% जेंडर बजट केवल कुछ मंत्रालयों में ही केंद्रित है, जिनमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY), MGNREGS और PMAY-G जैसी योजनाएँ शामिल हैं, जो अन्य क्षेत्रों में इसके प्रभाव को सीमित करती हैं।

- दीर्घकालिक योजनाएँ: आयुष्मान भारत और आवास योजना जैसी दीर्घकालिक योजनाओं को जेंडर बजटिंग में शामिल करने से मिशन शक्ति और महिला शिक्षा जैसे तत्काल प्रभाव वाले कार्यक्रमों से धन का विचलन होता है, जिससे वास्तविक समय में महिला सशक्तिकरण और कौशल विकास में बाधा आती है।

- निगरानी और मूल्यांकन: अपर्याप्त ट्रैकिंग तंत्र, जेंडर प्रभाव आकलन की खराब गुणवत्ता और जेंडर-पृथक डेटा के अभाव से आवश्यकताओं और परिणामों का सटीक आकलन करने में बाधा उत्पन्न होती है।

- संयुक्त राष्ट्र ने जेंडर बजट विवरण की अभिकल्पना और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय के बीच मज़बूत क्षेत्रवार निगरानी और सहयोग का आह्वान किया है।

- राजनीतिक इच्छाशक्ति: जेंडर आधारित बजट हमेशा राजनीतिक प्राथमिकताओं के अनुरूप नहीं होता, जिसके परिणामस्वरूप समर्थन अपर्याप्त रह जाता है।

आगे की राह

- एकीकरण: बुनियादी ढाँचे और ग्रामीण विकास सहित सभी मंत्रालयों में जेंडर आधारित बजट को एकीकृत किया जाना चाहिये, ताकि प्रत्येक सरकारी पहल में जेंडर-सेंसेटिव आवंटन सुनिश्चित किया जा सके।

- महिलाओं की आवश्यकताओं और नीतियों के प्रभाव को बेहतर रूप से समझने के लिये लिंग-विशिष्ट डेटा एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने में निवेश करने की आवश्यकता है।

- राज्य का जेंडर बजट: राज्य सरकारों को जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिये प्रोत्साहित करना, ताकि नियोजन प्रक्रिया में जनजातीय समूहों सहित सुभेद्य वर्ग की महिलाओं का समावेशन सुनिश्चित किया जा सके।

- सूचना पद्धतियों का स्पष्टीकरण: आवंटन और सूचना प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की आवश्यकता है।

- धन आवंटन के लिये प्रयुक्त पद्धतियों और उनसे संबंधित तर्कों का सार्वजनिक प्रकटीकरण करने से जवाबदेही बढ़ेगी।

- आवंटित धनराशि की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिये सभी मंत्रालयों में नियमित रूप से जेंडर ऑडिट आयोजित किया जाना चाहिये।

- क्षमता निर्माण: सरकारी अधिकारियों और हितधारकों को जेंडर आधारित बजट पर प्रशिक्षण देने से बजट उपयोग और आकलन में जेंडर संबंधी दृष्टिकोण को शामिल करने की दृष्टि से आवश्यक विशेषज्ञता विकसित करने में मदद मिलेगी।

और पढ़ें: केंद्रीय बजट 2025-26

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत में जेंडर बजटिंग का क्या महत्त्व है और इसका महिला सशक्तीकरण में किस प्रकार योगदान है? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-सा विश्व के देशों के लिये 'सार्वभौमिक लैंगिक अंतराल सूचकांक' का श्रेणीकरण प्रदान करता है? (2017) (a) विश्व आर्थिक मंच उत्तर: (a) मेन्स:प्रश्न. “महिला सशक्तीकरण जनसंख्या संवृद्धि को नियंत्रित करने की कुंजी है।” चर्चा कीजिये। (2019) प्रश्न. भारत में महिलाओं पर वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों पर चर्चा कीजिये। (2015) प्रश्न. "महिला संगठनों को लिंग-भेद से मुक्त करने के लिये पुरुषों की सदस्यता को बढ़ावा मिलना चाहिये।" टिप्पणी कीजिये। (2013) |

-min.jpg)