आपदा प्रबंधन

अमोनिया गैस का रिसाव

- 14 Apr 2025

- 16 min read

प्रिलिम्स के लिये:अमोनिया, बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन, अमोनिया का ऊर्जा घनत्व, हैबर-बॉश प्रक्रम, हरित हाइड्रोजन/हरित अमोनिया नीति, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थल स्थिति संहिता, 2020, श्रम ब्यूरो, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ILO अभिसमय। मेन्स के लिये:ईंधन के रूप में अमोनिया से संबंधित लाभ और चुनौतियाँ, भारत में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य - विश्लेषण, चुनौतियाँ और उठाए जा सकने वाले कदम, भारत में श्रमिकों के संबंध में रूपरेखा, वर्तमान श्रम सुधारों से संबंधित ग्रे (Grey) क्षेत्र |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

मध्य प्रदेश के रतलाम में एक आइस फैक्ट्री में अमोनिया गैस के रिसाव से निवासियों की चिंताएँ बढ़ गई। ऐसी रासायनिक घटनाएँ भारत में औद्योगिक सुरक्षा और आपदा तैयारियों की आवर्ती चुनौतियों पर प्रकाश डालती हैं।

अमोनिया और इसके औद्योगिक अनुप्रयोग

- अमोनिया (NH₃) एक तीखी गंध वाली रंगहीन गैस है, जिसका व्यापक रूप से उद्योग में उपयोग किया जाता है और यह पर्यावरण और मानव शरीर में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है।

- इसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में उच्च तापमान और दबाव में हैबर-बॉश प्रक्रम (N₂ + 3H₂ → 2NH₃) द्वारा निर्मित किया जाता है:

- इसका सांद्रित रूप संक्षारक होता है और उच्च ताप पर जलने या विस्फोट का कारण बन सकता है। इसे संपीड़ित तरल के रूप में संग्रहित किया जाता है।

- यह जल में अत्यधिक घुलनशील है और जल के संपर्क में आने पर अमोनियम हाइड्रॉक्साइड बनाता है।

- इसमें ली-आयन बैटरियों की तुलना में 9 गुना अधिक ऊर्जा घनत्व है तथा संपीड़ित हाइड्रोजन की तुलना में 3 गुना अधिक है, जो इसे एक आशाजनक कार्बन-मुक्त ऊर्जा वाहक बनाता है।

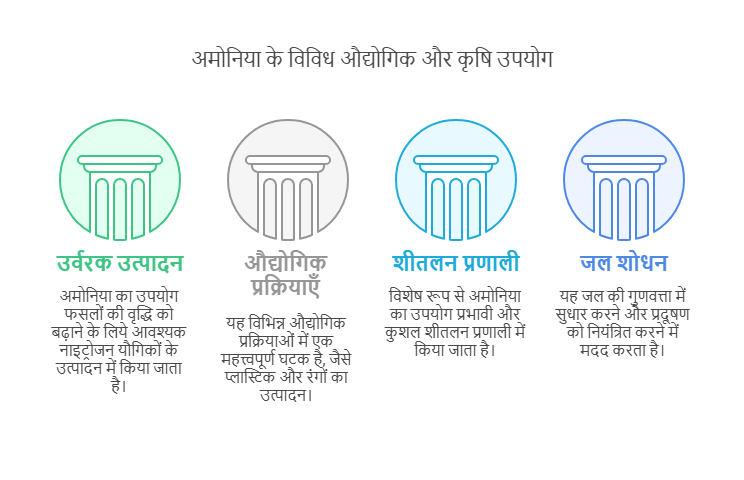

- प्रमुख अनुप्रयोग:

औद्योगिक एवं रासायनिक आपदाएँ क्या हैं?

- औद्योगिक आपदा: औद्योगिक आपदा किसी औद्योगिक स्थल पर होने वाली एक महत्त्वपूर्ण दुर्घटना है जिसके परिणामस्वरूप व्यापक क्षति, चोट या मृत्यु होती है।

- यह विभिन्न कारणों से उत्पन्न हो सकता है, जिनमें रासायनिक, यांत्रिक, सिविल या विद्युत प्रक्रियाएँ, साथ ही दुर्घटनाएँ, लापरवाही या अक्षमता शामिल हैं।

- प्रकार:

- रासायनिक आपदाएँ, विस्फोट, खनन आपदाएँ, फॉलिंग ऑब्जेक्ट, रेडियोलॉजिकल घटनाएँ।

- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के अनुसार, भारत में पिछले दशक में 130 महत्त्वपूर्ण रासायनिक दुर्घटनाएँ हुईं, जिसके परिणामस्वरूप 259 मौतें हुईं और 563 लोग गंभीर रूप से घायल हुए।

- रासायनिक आपदा: रासायनिक आपदाएँ एक प्रकार की औद्योगिक आपदा है जिसमें खतरनाक रसायनों का आकस्मिक रिसाव होता है, जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर जनहानि होती है, दीर्घकालिक पर्यावरणीय क्षति होती है और सामाजिक-आर्थिक व्यवधान उत्पन्न होते हैं।

- ये औद्योगिक दुर्घटनाओं, रसायनों के अनुचित संचालन या भंडारण, या सुरक्षा प्रणालियों की विफलता के कारण हो सकते हैं।

- उल्लेखनीय उदाहरण:

- चेन्नई अमोनिया रिसाव (वर्ष 2024): चक्रवात मिचांग के दौरान क्षतिग्रस्त पाइपलाइन के कारण।

- विज़ाग गैस रिसाव (वर्ष 2020): LG पॉलिमर्स, विशाखापत्तनम में स्टाइरीन गैस रिसाव।

- भोपाल गैस त्रासदी (वर्ष 1984): यूनियन कार्बाइड से मिथाइल आइसोसाइनेट रिसाव के कारण बड़े पैमाने पर जनहानि हुई।

औद्योगिक दुर्घटनाओं के कारण और प्रभाव क्या हैं?

भारत में रासायनिक और औद्योगिक आपदाओं के विरुद्ध विधिक सुरक्षा उपाय क्या हैं?

- भोपाल गैस विभीषिका (दावा कार्यवाही) अधिनियम, 1985

- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (EPA),1986

- राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण (NEAA) अधिनियम, 1997: पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये पर्यावरण मंजूरी पर अपील सुनने के लिये NEAA की स्थापना की गई।

- लोक दायित्व बीमा अधिनियम (PLIA), 1991: यह खतरनाक पदार्थों से निपटने वाले उद्योगों के लिये बीमा अनिवार्य करता है, जिससे औद्योगिक दुर्घटनाओं के पीड़ितों को तत्काल राहत सुनिश्चित होती है।

- खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन, हैंडलिंग और सीमा पार आवागमन) नियम, 1989: यह उद्योगों पर दुर्घटना-प्रवण क्षेत्रों की पहचान करने, निवारक उपाय करने तथा प्राधिकारियों को खतरों की सूचना देने का दायित्व डालता है।

- अतिरिक्त उपाय:

- रासायनिक आपदाओं पर NDMA दिशानिर्देश: ये रासायनिक आपदाओं के लिये आपदा जोखिम न्यूनीकरण, शमन और तैयारी के लिये एक व्यापक रोडमैप प्रदान करते हैं।

- कारखाना अधिनियम, 1948 में खतरनाक पदार्थों से निपटने सहित विनिर्माण इकाइयों में काम करने वाले श्रमिकों के लिये सुरक्षा प्रावधान शामिल हैं।

- कीटनाशक अधिनियम, 1968 मनुष्यों और पशुओं के लिये जोखिम को रोकने के लिये कीटनाशकों के आयात, निर्माण, बिक्री और उपयोग को नियंत्रित करता है।

रासायनिक और आपदाओं से संबंधित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और सुरक्षा उपाय क्या हैं?

- आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेंडाइ फ्रेमवर्क 2015-2030

- औद्योगिक दुर्घटनाओं के सीमापारीय प्रभावों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (1992) ऐसे औद्योगिक दुर्घटनाओं की रोकथाम, तत्परता और उनके मोचन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु एक विधिक ढाँचा प्रदान करता है, जिनका सीमापारीय प्रभाव हो सकता है।

- परिसंकटमय अपशिष्टों की सीमापारीय आवागमन और उनके निपटान के नियंत्रण पर बेसल अभिसमय (1989) के अंतर्गत परिसंकटमय अपशिष्टों की सीमापारीय आवाजाही को नियंत्रित किया जाता है और उनका पर्यावरण की दृष्टि से उचित निपटान सुनिश्चित किया जाता है।

- रॉटरडैम अभिसमय (2004) के अंतर्गत पूर्व सूचित सहमति (PIC) प्रक्रिया के माध्यम से परिसंकटमय रसायनों और कीटनाशकों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में साझा ज़िम्मेदारी को बढ़ावा दिया जाता है।

- वर्ष 2006 में अंगीकृत अंतर्राष्ट्रीय रसायन प्रबंधन हेतु रणनीतिक दृष्टिकोण (SAICM), विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में रासायनिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिये एक नीतिगत ढाँचा है।

- UNEP का रासायनिक दुर्घटना निवारण एवं तत्परता अनुकूलन ढाँचा (CAPP), 2006 में देशों, विशेष रूप से विकासशील देशों को रासायनिक दुर्घटनाओं की रोकथाम और तत्परता के लिये कार्यक्रम निर्माण में मदद करने हेतु एक अनुकूलि दृष्टिकोण शामिल किया गया है।

- रासायनिक सुरक्षा और जैव सुरक्षा पर OECD कार्यक्रम (1980 के दशक के मध्य) रसायनों, नैनो सामग्रियों, कीटनाशकों, जैवनाशियों और आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के उत्पादों के सुरक्षित उपयोग से संबंधित है।

औद्योगिक आपदा निवारण पर ILO की अनुशंसाएँ

पढ़ने के लिये यहाँ क्लिक कीजिये: औद्योगिक आपदा निवारण पर ILO की अनुशंसाएँ क्या हैं?

रासायनिक आपदाओं के प्रति सुभेद्यता को कम करने हेतु भारत क्या उपाय कर सकता है?

- जोखिम मानचित्रण और अनुक्षेत्र वर्गीकरण:

- सुभेद्य क्षेत्रों की पहचान करने के उद्देश्य से सभी प्रमुख दुर्घटना जोखिम (MAH) इकाइयों की GIS-आधारित खतरा मानचित्रण का संचालन किया जाना चाहिये और विशेष रूप से घनी आबादी वाले औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा बफर ज़ोन के निर्माण को अनिवार्य किया जाना चाहिये। यह SDG 11 (सतत् शहर और समुदाय) और SDG 3 (अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण) के साथ संरेखित है, जिससे अधिक सुरक्षित नगरीय नियोजन और स्वास्थ्य पर अल्प जोखिम सुनिश्चित होता है।

- संस्थागत एवं नीतिगत सुधार:

- आवधिक समीक्षा और वैश्विक मानकों के साथ संरेखण के माध्यम से NDMA के रासायनिक आपदा प्रबंधन दिशा-निर्देशों का सुदृढ़ीकरण किया जाना चाहिये।

- स्पष्ट मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOP) और नियमित मॉक ड्रिल के साथ ज़िला और राज्य आपदा प्रबंधन योजनाओं में रासायनिक आपदा प्रतिक्रिया के प्रशिक्षण, नियोजन और एकीकरण के लिये राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर विशेष संस्थानों की स्थापना करना आवश्यक है।

- प्रभावी प्रवर्तन:

- कारखाना अधिनियम, EP अधिनियम, खतरनाक रासायनों के निर्माण, संग्रहण और आयात (MSIHC) नियमावली, 1989 तथा लोक दायित्व बीमा (PLI) अधिनियम जैसे कानूनों को लागू करने के साथ उल्लंघन के लिये कठोर दंड का प्रावधान करना चाहिये।

- पुलिस, अग्निशमन, SDRF/NDRF और स्वास्थ्य सेवाओं के साथ एकीकृत आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्रों (ERC) की उपस्थिति सुनिश्चित करनी चाहिये एवं ज़िला अधिकारियों की देखरेख में ऑफ-साइट आपातकालीन योजनाओं को अनिवार्य बनाया जाना चाहिये।

- तकनीकी निगरानी:

- रासायनिक भंडारण, हैंडलिंग और परिवहन हेतु रियल टाइम निगरानी, पूर्व चेतावनी प्रणाली और निगरानी तंत्र विकसित करना चाहिये।

- इसके साथ ही संभावित जोखिमों की शीघ्र पहचान के साथ इनका शमन सुनिश्चित करने के लिये जोखिम और परिचालन अध्ययन (HAZOP) तथा जोखिम विश्लेषण (HAZAN) को उद्योग-व्यापी स्तर पर अपनाना चाहिये।

- प्रोत्साहन समर्थन:

- सुरक्षा सुधारों को प्रोत्साहित करने के क्रम में बुनियादी ढाँचे को उन्नत करने तथा नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिये कर छूट या सब्सिडी जैसी वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है।

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020

- सुरक्षा ज़िम्मेदारियाँ: इसके तहत कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के क्रम में नियोक्ताओं और कर्मचारियों के कर्त्तव्यों को रेखांकित किया गया है।

- उद्योग-विशिष्ट मानक: विभिन्न क्षेत्रों में अनुकूलित सुरक्षा मानदंडों को अनिवार्य बनाया गया है।

- श्रमिक कल्याण पर बल: कार्य के घंटे, स्वास्थ्य की स्थिति, छुट्टियों और अन्य कल्याणकारी उपायों का विनियमन सुनिश्चित किया गया है।

- संविदा श्रमिकों के लिये संरक्षण: संविदा और प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों को मान्यता देने के साथ उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया है।

- लिंग समावेशिता: इसके तहत महिलाओं को सभी प्रतिष्ठानों में सभी प्रकार के कार्यों में नियोजित करने में सक्षम बनाया गया है।

निष्कर्ष

भारत में रासायनिक और औद्योगिक दुर्घटनाओं से रासायनिक आपदा तैयारियों की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश पड़ता है। औद्योगिकीकरण के विस्तार के साथ भारत को संस्थागत सतर्कता, सामुदायिक जागरूकता एवं प्रौद्योगिकी-संचालित सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता देनी चाहिये। जीवन, पर्यावरण की रक्षा और सतत् विकास सुनिश्चित करने के क्रम में "शून्य सहिष्णुता" की संस्कृति आवश्यक है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: भारत में औद्योगिक आपदाओं से अक्सर प्रशासन और सुरक्षा बुनियादी ढाँचे में अंतराल पर प्रकाश पड़ता है। हाल की घटनाओं के संदर्भ में एक व्यापक रासायनिक सुरक्षा ढाँचे की आवश्यकता पर चर्चा कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न 1. भारत में, क्यों कुछ परमाणु रिएक्टर “IAEA सुरक्षा उपायों” के अधीन रखे जाते हैं जबकि अन्य इस सुरक्षा के अधीन नहीं रखे जाते? (2020) (a) कुछ यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य थोरियम का उत्तर: (b) मेन्स:प्रश्न. ऊर्जा की बढ़ती हुई ज़रूरतों के परिप्रेक्ष में क्या भारत को अपने नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार करना जारी रखना चाहिये? नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित तथ्यों और भयों की विवेचना कीजिये। (2018) |