मैंटिस श्रिम्प और मेटामटेरियल्स

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

एक नए अध्ययन से पता चला है कि मैंटिस श्रिम्प के हथौड़ेनुमा अंग शक्तिशाली प्रहार करते हैं तथा इनके द्वारा एक प्राकृतिक रिकॉइल-डैम्पनिंग सिस्टम का भी उपयोग किया जाता है, इससे मेटामटेरियल एवं ऊर्जा नियंत्रण के संदर्भ में पिछली मान्यताओं को चुनौती मिली है।

- इससे न केवल मैंटिस श्रिम्प की विकासवादी प्रक्रिया पर प्रकाश पड़ता है बल्कि पदार्थ विज्ञान और जैव अभियांत्रिकी में नए आयाम का मार्ग प्रशस्त होता है।

मैंटिस श्रिम्प के संबंध में प्रमुख शोध निष्कर्ष क्या हैं?

- शोधकर्त्ताओं ने पाया कि मैंटिस श्रिम्प का उपांग एक प्राकृतिक ध्वनिक मेटामटेरियल (ऐसी सामग्री जो ध्वनि या कंपन जैसी यांत्रिक तरंगों को अवरुद्ध या नियंत्रित करती है) के रूप में कार्य करता है।

- क्लब संरचना से दोहरे यांत्रिक लाभ मिलते हैं। इसके द्वारा बाह्य बल का सामना करने के साथ ऊर्जा प्रसार को नियंत्रित किया जाता है।

- इसकी पदानुक्रमिक संरचना में शामिल हैं:

- हाइड्रोक्सीएपेटाइट सतह (एक कठोर खनिज जो मानव की अस्थियों और दाँतों में भी पाया जाता है) जो प्रभाव को फैला देता है।

- स्प्रिंग जैसी टेंडन (लोचदार संरचनाएँ जो आघात को अवशोषित करने में मदद करती हैं)।

- बायोपॉलिमर फाइबर आवधिक पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं (प्राकृतिक फाइबर को दोहराते हैं जो बार-बार होने वाले प्रहार से होने वाले नुकसान को कम करते हैं)।

- अध्ययन से यह पुष्टि होती है कि प्रकृति ने मेटामैटेरियल्स का विकास किया है, जिससे वैज्ञानिकों के जैविक पदार्थ डिजाइन को समझने के तरीके में बदलाव आया है।

मैंटिस श्रिम्प क्या हैं?

- परिचय:

- मैंटिस श्रिम्प स्टोमेटोपोडा वंश (Order) से संबंधित प्राचीन समुद्री क्रस्टेशियन हैं, जो केकड़ों और श्रिम्प से निकट से संबंधित हैं।

- इनकी 450 से अधिक ज्ञात प्रजातियाँ हैं तथा इनका आकार 10 सेमी से लेकर लगभग 46 सेमी तक होता है।

- अपने नाम के बावजूद, वे ट्रू श्रिम्प (True Shrimp) नहीं हैं, बल्कि अपने जीवंत रंग, जटिल व्यवहार और शक्तिशाली शिकार उपांगों (Powerful Hunting Appendages) के कारण पहचाने जाते हैं।

- मैंटिस श्रिम्प स्टोमेटोपोडा वंश (Order) से संबंधित प्राचीन समुद्री क्रस्टेशियन हैं, जो केकड़ों और श्रिम्प से निकट से संबंधित हैं।

- प्राकृतिक वास:

- मैंटिस श्रिम्प उष्ण, उथले उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जल में, विशेष रूप से हिंद और प्रशांत महासागर में रहते हैं।

- वे समुद्र तल के भीतर स्वनिर्मित बिलों में रहते हैं - कठोर सब्सट्रेट्स में स्मैशर्स और नरम सब्सट्रेट्स में स्पीयरर्स - प्रवाल भित्तियों के समीप।

- मैंटिस श्रिम्प उष्ण, उथले उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जल में, विशेष रूप से हिंद और प्रशांत महासागर में रहते हैं।

- शिकार तंत्र: मैंटिस श्रिम्प को उनके शिकार अनुकूलन के आधार पर दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है:

- स्पीयरर्स: इनके अग्रपाद तीक्ष्ण और काँटेदार होते हैं, जिनका उपयोग मछली, स्क्विड और कीड़े जैसे नरम शरीर वाले शिकार के बेधन के लिये किया जाता है।

- स्मैशर्स: इनमें अत्यधिक मात्रा में कैल्सिफाइड, क्लबनुमा उपांग (Club-Like Appendages) होते हैं जो पशु जगत में तीव्र प्रहार करने में सक्षम होते हैं, इनका उपयोग घोंघे, केकड़े और क्लैम जैसे कठोर आवरण वाले शिकार को तोड़ने (Break) के लिये किया जाता है।

- पारिस्थितिक और वैज्ञानिक महत्त्व: उनके क्लब तंत्र ने कवच और एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में बायोमिमिक्री को प्रेरित किया है।

- इनकी नेत्र संरचना ऑप्टिकल सेंसर और कैंसर का पता लगाने वाली तकनीक के लिये प्रभावकारी है।

- वे प्रवाल पारिस्थितिकी तंत्र में शिकार समष्टि (भक्षण का स्रोत) को नियंत्रित करने में मदद करते हैं और पोषक चक्रण में अहम भूमिका निभाते हैं।

- शोधकर्त्ता विपाशित यांत्रिक ऊर्जा को अन्य उपयोगी रूपों में परिवर्तित करने की विधियों का अन्वेषण कर रहे हैं, जिससे संभावित रूप से ऊर्जा संचयन अनुप्रयोगों को बढ़ावा मिल सकेगा।

मेटामटेरियल्स क्या हैं?

- मेटामटेरियल्स कृत्रिम रूप से इंजीनियर्ड वे सामग्री होती हैं जो प्रकृति में न पाए जाने वाले गुणों को प्रदर्शित करने के लिये डिज़ाइन की जाती हैं।

- इनके विशष्ट गुण इनके निर्माण में उपयोग की गई आधार सामग्रियों से नहीं बल्कि उनकी आंतरिक संरचना और व्यवस्था से उत्पन्न होते हैं।

- प्रमुख गुणधर्म:

- ये सामान्यतः असामान्य विद्युत चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि नकारात्मक अपवर्तनांक।

- यह गुण उन्हें प्रकाशिकी, दूरसंचार और विद्युत-चुंबकत्व जैसे क्षेत्रों में मूल्यवान बनाता है।

- उनका व्यवहार ग्रेफाइट, हीरा और ग्रेफीन जैसे पदार्थों से तुलनीय है- जो सभी कार्बन से बने होते हैं, लेकिन संरचनात्मक व्यवस्था के कारण काफी भिन्न होते हैं।

क्वांटम ग्रेविटी ग्रैडियोमीटर

स्रोत: द हिंदू

राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन (NASA) के वैज्ञानिकों की एक टीम ने पृथ्वी पर सूक्ष्म गुरुत्वीय परिवर्तनों का पता लगाने के लिये निम्न-भू कक्षा में एक उपग्रह पर क्वांटम ग्रेविटी ग्रेडियोमीटर (QGG) परिनियोजित किये जाने का प्रस्ताव दिया है।

- इससे ग्रह के भूमिगत द्रव्यमान वितरण की सटीक निगरानी संभव होगी, जलवायु अध्ययन में सहायता मिलेगी तथा राष्ट्रीय सुरक्षा में वृद्धि होगी।

ग्रेविटी ग्रैडियोमीटर क्या है?

- गुरुत्वाकर्षण: यह दो द्रव्यमान वाली वस्तुओं के बीच आकर्षण का एक प्राकृतिक बल है। इससे दो वस्तुओं का एक-दूसरे की ओर कर्षण होता है और ग्रहों का कक्षा में होने, वस्तुओं का ज़मीन पर गिरने और भौतिक पिंडों का भारित होने में इसकी भूमिका है।

- गुरुत्वाकर्षण किसी वस्तु के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है और पृथ्वी के द्रव्यमान वितरण के आधार पर भिन्न होता है। ये भिन्नताएँ इतनी सूक्ष्म होती हैं कि संवेदनशील उपकरणों के बिना उनका पता नहीं लगाया जा सकता।

- गुरुत्वाकर्षण दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है (जैसे-जैसे दूरी बढ़ती है, गुरुत्वाकर्षण बल कमज़ोर होता जाता है)।

- ग्रेविटी ग्रेडियोमीटर: यह एक अत्यधिक संवेदनशील वैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग किसी विशिष्ट दूरी पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण में परिवर्तन को मापने के लिये किया जाता है।

- न्यूटन के दूसरे नियम (F = ma) के आधार पर, ग्रेविटी ग्रैडियोमीटर स्थानिक द्रव्यमान वितरण (Local Mass Distribution) में परिवर्तन के कारण गुरुत्वाकर्षण बल और त्वरण में भिन्नता का पता लगाता है।

- तीव्र गिरावट का अर्थ है नीचे अधिक द्रव्यमान (जैसे, पर्वत), जबकि धीमी गिरावट का अर्थ है नीचे कम द्रव्यमान (जैसे, एयर पॉकेट या ऑयल रिज़र्व)।

नोट: न्यूटन का दूसरा नियम कहता है कि किसी पिंड पर कार्य करने वाला बल उसके द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है (F = ma)।

क्वांटम ग्रेविटी ग्रैडियोमीटर (QGG) क्या है?

- परिचय: QGG अंतरिक्ष में विभिन्न बिंदुओं पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण में अंतर को मापता है। यह पता लगाता है कि पृथ्वी या अन्य खगोलीय पिंडों पर द्रव्यमान वितरण में भिन्नता के कारण गुरुत्वाकर्षण कैसे परिवर्तित होता है।

- कार्य: QGG परमाणुओं को लगभग परम शून्य ताप (0 केल्विन, या -273.15 °C) तक ठंडा कर देता है, जिससे वे तरंगों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। लेजर इन परमाणुओं में परिवर्तन करते हैं, और उनका चरण परिवर्तित गुरुत्वाकर्षण बलों के प्रति संवेदनशील हो जाता है।

- इससे 10⁻¹⁵ m/s² जैसे छोटे गुरुत्वाकर्षण अंतर को मापे जाने से गुरुत्वाकर्षण में सूक्ष्म परिवर्तनों का पता लगाना संभव हो जाता है।

- संभावित अनुप्रयोग: QGG द्वारा हिमालय जैसे बड़े भू-स्थलों के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव का पता लगाया जा सकता है क्योंकि इसके द्रव्यमान से एक मज़बूत गुरुत्वाकर्षण बल का विकास होता है। इससे इनके द्रव्यमान के संदर्भ में सटीक डेटा प्रदान करने के लिये इन भिन्नताओं को मापा जाता है।

- इसके द्वारा जल, बर्फ और भूमि द्रव्यमान में होने वाले बदलावों पर निगरानी राखी जा सकती है जो जलवायु परिवर्तन एवं हिमनदों के पिघलने के अध्ययन के लिये महत्त्वपूर्ण है।

- इसके अतिरिक्त QGG द्वारा भूमिगत हाइड्रोकार्बन, खनिजों और जलभृतों की पहचान करने में मदद करने के साथ संसाधन अन्वेषण में सहायता की जा सकती है।

- इससे रणनीतिक बुनियादी ढाँचे और भू-वैज्ञानिक खतरों की निगरानी भी की जा सकती है जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा।

- QGG का उपयोग पुरातत्व और विरासत संरक्षण के क्षेत्र में प्राचीन संरचनाओं का पता लगाने के लिये किया जा सकता है।

- यह क्वांटम सेंसर, उपग्रह तकनीक एवं भू-भौतिकी में प्रगति को बढ़ावा देने पर भी केंद्रित है।

और पढ़ें: गुरुत्वाकर्षण की क्वांटम प्रकृति

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिये: (2018)

उपर्युक्त में से एल्बर्ट आइंस्टीन के आपेक्षिकता के सामान्य सिद्धांत का/के भविष्य कथन कौन सा/से है/हैं, जिसकी/जिनकी प्रायः समाचार माध्यमों में विवेचना होती है? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (d) |

CCI ने गूगल के एंटीट्रस्ट सेटलमेंट को मंजूरी दी

स्रोत: द हिंदू

भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (CCI) ने प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 की धारा 48A(3) के तहत एंड्रॉइड टीवी मामले में गूगल के निपटान (Settlement) प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जो भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (निपटान) विनियम, 2024 के तहत एक महत्त्वपूर्ण समाधान है।

- मामले की पृष्ठभूमि: प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 की धारा 19(1)(a) के तहत मामले में आरोप लगाया गया कि गूगल ने अपने एंड्रॉइड टीवी OS के साथ प्ले स्टोर को जोड़कर और वैकल्पिक एंड्रॉइड संस्करणों को प्रतिबंधित करके एंड्रॉइड टीवी बाज़ार में अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग किया।

- प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 की धारा 19(1)(a) CCI को धारा 3 (प्रतिस्पर्द्धा-विरोधी समझौते) या धारा 4 (प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग) के कथित उल्लंघनों की जाँच करने का अधिकार देती है।

- जाँच निष्कर्ष: CCI ने पाया कि भारत में स्मार्ट टीवी OS और ऐप स्टोर बाज़ार में गूगल का प्रभुत्व है, तथा वह प्रतिस्पर्द्धा और नवाचार को रोकने के लिये अनुचित तरीकों का प्रयोग कर रहा है।

- निपटान प्रक्रिया: प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 की धारा 48A(3) (निपटान प्रक्रिया से संबंधित) के अंतर्गत, गूगल ने बंडलिंग आवश्यकताओं को हटाकर, OEM को गैर-गूगल एंड्रॉयड डिवाइस विकसित करने की अनुमति देकर और 20.24 करोड़ रुपए का निपटान शुल्क देकर समझौता करने पर सहमति व्यक्त की।

- CCI: यह प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 को लागू करने के लिये वर्ष 2009 में भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है।

- इस अधिनियम ने राघवन समिति (1999) की सिफारिशों पर एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969 (MRTP अधिनियम) का स्थान लिया।

- CCI ने प्रतिस्पर्द्धा अपीलीय न्यायाधिकरण (COMPAT) के स्थान पर राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील न्यायाधिकरण (NCLAT) की स्थापना की।

- प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 (वर्ष 2023 में संशोधित) CCI को प्रतिबद्धता और निपटान विनियम, 2024 के माध्यम से उल्लंघनों को संबोधित करने का अधिकार देता है, जिससे उद्यमों को प्रतिबद्धताएँ प्रस्तुत करने या निपटान शुल्क का भुगतान करने की अनुमति मिलती है।

विश्व पृथ्वी दिवस 2025

स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स

विश्व पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को विश्व भर में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, शिक्षित और सक्रिय करने के उद्देश्य के साथ मनाया जाता है।

- वर्ष 2025 की थीम: "हमारी शक्ति, हमारा ग्रह (Our Power, Our Planet)" - यह सभी से नवीकरणीय ऊर्जा के लिये एकजुट होने और वर्ष 2030 तक स्वच्छ ऊर्जा क्षमता को तीन गुना करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान करता है।

विश्व पृथ्वी दिवस

- पृथ्वी दिवस पहली बार कैलिफोर्निया में तेल रिसाव के विनाशकारी परिणामों के बारे में सीनेटर गेलोर्ड नेल्सन के अवलोकन के बाद, वर्ष 1970 में मनाया गया।

- नेल्सन ने एक आंदोलन शुरू किया जिसमे पर्यावरण सुधारों के लिये 20 मिलियन से अधिक अमेरिकन लोग शामिल हुये।

- इस निर्णायक दिन के कारण अमेरिका में महत्त्वपूर्ण पर्यावरण संबंधी कानून पारित हुए, जिनमें पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (EPA) का गठन भी शामिल था।

- वर्ष 1990 में पृथ्वी दिवस में 141 देशों के लगभग 200 मिलियन लोगों ने भाग लिया, जिससे यह एक विश्वव्यापी आयोजन बन गया।

- महत्त्व: यह विश्व भर में हरित पहलों का जश्न मनाने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में चल रहे प्रयासों को उजागर करने का अवसर भी प्रदान करता है।

और पढ़ें: पृथ्वी दिवस 2024, भारत के पर्यावरण शासन का सुदृढ़ीकरण

गुरु तेग बहादुर प्रकाश पर्व

स्रोत: पी.आई.बी.

प्रधानमंत्री ने 18 अप्रैल, 2025 को गुरु तेग बहादुर जी की जयंती (प्रकाश पर्व) पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

प्रकाश पर्व

- सिख धर्म में, प्रकाश पर्व (दिन या अवसर) सिख गुरुओं की जयंती अथवा महत्त्वपूर्ण धार्मिक आयोजनों को संदर्भित करता है, जो आध्यात्मिक ज्ञान के उद्बोधन का प्रतीक है।

गुरु तेग बहादुर

- वह सिख धर्म के 9वें गुरु थे, जो अपनी शिक्षाओं, साहस और बलिदान के लिये पूजनीय थे।

- इनका जन्म 21 अप्रैल 1621 को अमृतसर में गुरु हरगोबिंद (छठे सिख गुरु) और माता नानकी के यहाँ हुआ और तपस्वी स्वभाव के कारण इन्हें मूल रूप से त्याग मल नाम दिया गया था।

- भाई गुरदास से शास्त्रों में तथा बाबा बुड्ढा से युद्धविद्या में प्रशिक्षित होकर उन्होंने 13 वर्ष की आयु में ही युद्धकला में अपनी विशिष्ट पहचान बना ली थी।

- उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब के 116 शबद की रचना की, सिख शिक्षाओं का प्रसार करने हेतु व्यापक रूप से अनेक यात्राएँ कीं और चक-नानकी (वर्तमान में आनंदपुर साहिब का हिस्सा) की स्थापना की।

- वर्ष 1675 में, जबरन धर्मांतरण के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिये मुगल सम्राट औरंगज़ेब के आदेश पर उन्हें दिल्ली में फाँसी दे दी गई, जिससे उन्हें "हिंद की चादर" (हिंद रक्षक) की उपाधि दी गई।

सिख धर्म के दस गुरु |

|

|

गुरु नानक देव (1469-1539) |

|

|

गुरु अंगद (1504-1552) |

|

|

गुरु अमर दास (1479-1574) |

|

|

गुरु राम दास (1534-1581) |

|

|

गुरु अर्जुन देव (1563-1606) |

|

|

गुरु हरगोबिंद (1594-1644) |

|

|

गुरु हर राय (1630-1661) |

|

|

गुरु हरकिशन (1656-1664) |

|

|

गुरु तेग बहादुर (1621-1675) |

|

|

गुरु गोबिंद सिंह (1666-1708) |

|

और पढ़ें: अकाल तख्त

एक्सरसाइज़ डेज़र्ट फ्लैग-10

स्रोत: पी.आई.बी.

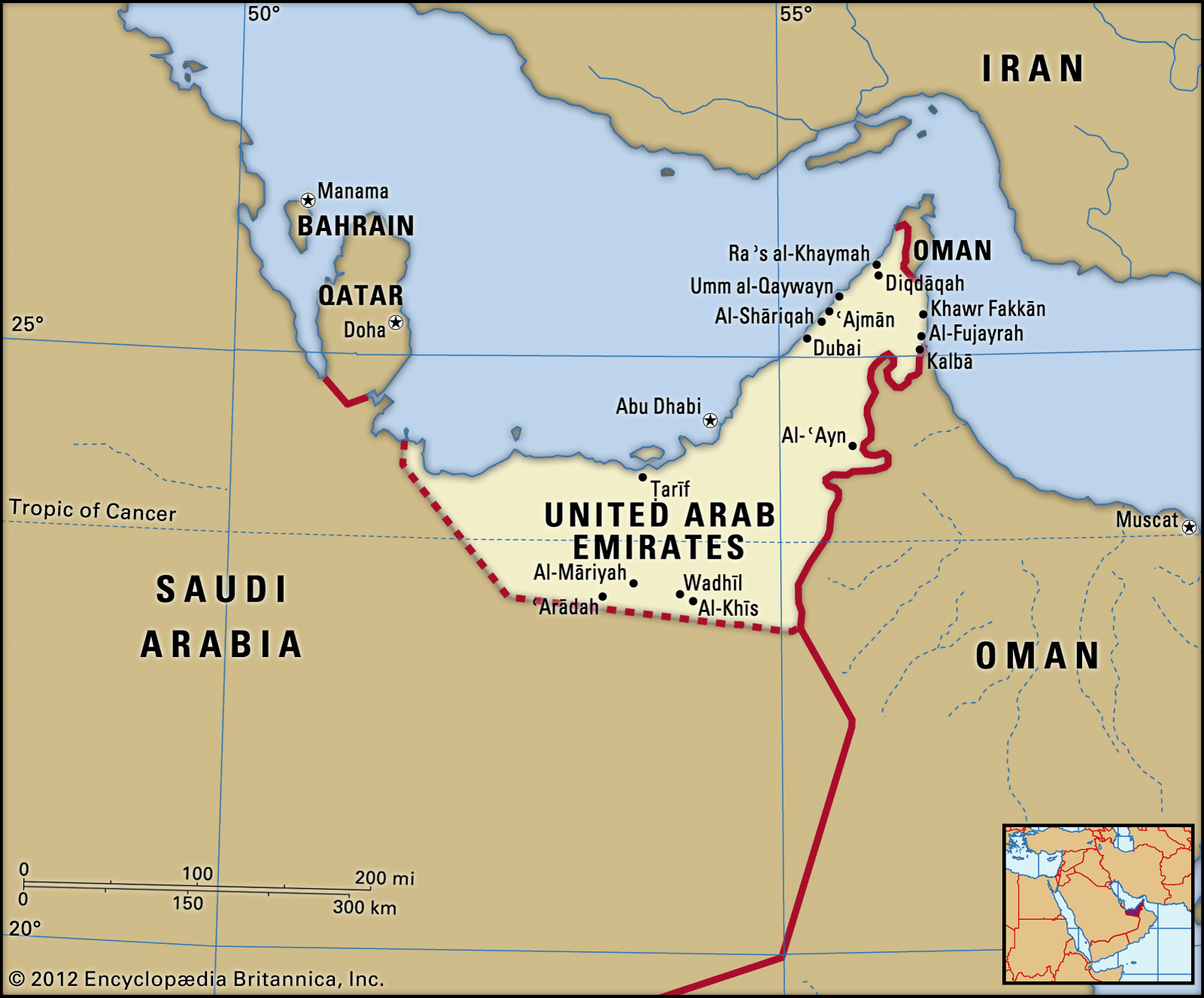

भारत ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) वायु सेना द्वारा आयोजित एक प्रमुख बहुराष्ट्रीय एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज़ (डेज़र्ट फ्लैग-10) में भाग लिया।

- इस अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, फ्राँस, जर्मनी, कतर, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, तुर्किये, ब्रिटेन और अमेरिका की वायु सेनाएँ शामिल हुईं।

- इस अभ्यास का उद्देश्य जटिल हवाई युद्ध परिदृश्यों एवं वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान के माध्यम से अंतर-संचालन, परिचालन समन्वय और आपसी समझ को बढ़ावा देना है।

- भारतीय वायु सेना (IAF) ने अपनी अग्रिम पंक्ति की लड़ाकू क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए मिग-29 एवं जगुआर विमानों को शामिल किया।

- संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत के अभ्यास: डेज़र्ट साइक्लोन (भूमि-आधारित सैन्य अभ्यास), डेज़र्ट ईगल (द्विपक्षीय वायु सेना लड़ाकू अभ्यास), जायद तलवार (द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास) और डेज़र्ट नाइट (फ्राँस के साथ त्रिपक्षीय वायु सेना अभ्यास)।

और पढ़ें: भारत-संयुक्त अरब अमीरात संबंध: परंपरा से परिवर्तन तक