प्रारंभिक परीक्षा

गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा भंडारण

स्रोत: डाउन टू अर्थ

चर्चा में क्यों?

ग्रेविटी एनर्जी स्टोरेज (गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा भंडारण) नवीकरणीय ऊर्जा की एक प्रमुख चुनौती के समाधान हेतु एक अभिनव और लागत प्रभावी समाधान के रूप में उभर रहा है। यह पारंपरिक बैटरी ऊर्जा भंडारण के लिये एक आशाजनक विकल्प के रूप में भी कार्य कर रहा है।

गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा भंडारण क्या है?

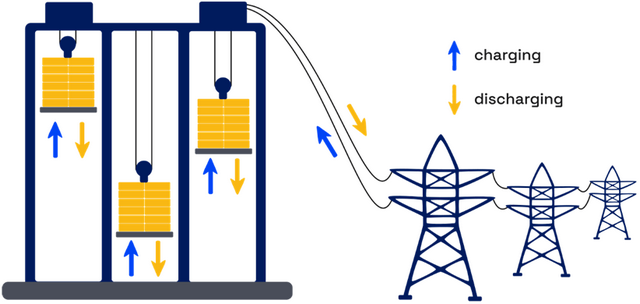

- परिभाषा: यह एक नवीन प्रौद्योगिकी है, जिसमे गुरुत्वाकर्षण बल का प्रयोग कर ऊर्जा संग्रहीत की जाती है।

- संचालन का सिद्धांत: गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा भंडारण का मूल सिद्धांत स्थितिज ऊर्जा में निहित है।

- इसमें अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन के दौरान भारी पिंडों को उठाना और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें विद्युत् उत्पादन के लिये छोड़ना शामिल है।

- ऊर्जा रूपांतरण: एक टरबाइन या जनरेटर पिस्टन की अवरोही गति को विद्युत् में परिवर्तित करता है।

- एक सामान्य डिज़ाइन में एक भारी पिस्टन के साथ एक तरल पदार्थ से भरा सिलेंडर शामिल होता है।

- अतिरिक्त विद्युत् उत्पादन के दौरान, पिस्टन को ऊपर उठा दिया जाता है, जिससे ऊर्जा संग्रहित होती है।

- जब ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो पिस्टन को नीचे की ओर कर दिया जाता है, जिससे पानी के माध्यम से टरबाइन को घुमाकर विद्युत् उत्पन्न की जाती है।

- पर्यावरणीय स्थिरता: गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा प्रणालियाँ दीर्घकालिक और पर्यावरण के अनुकूल होती हैं, क्योंकि वे पारंपरिक बैटरी भंडारण की तरह रासायनिक ऊर्जा भंडारण पर निर्भर नहीं करती हैं।

- लाभ:

- विविध स्थानों पर क्रियान्वित: पंप-हाइड्रो प्रणालियों के विपरीत, जिनके लिये विशिष्ट भौगोलिक विशेषताओं की आवश्यकता होती है, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा प्रणालियों को विविध स्थानों पर क्रियान्वित किया जा सकता है।

- मापनीयता: प्रणालियों को विभिन्न ऊर्जा क्षमताओं के लिये अनुकूलित किया जा सकता है, जिससे वे ग्रिड-स्केल भंडारण के लिये आदर्श बन जाते हैं ।

- दीर्घायु: न्यूनतम यांत्रिक गिरावट, कम रखरखाव के साथ दशकों तक संचालन सुनिश्चित करता है।

गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा भंडारण भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की चुनौतियों का समाधान कैसे कर सकता है?

- अंतराल की समस्या: सौर और पवन ऊर्जा स्थिर नहीं हैं, वे मौसम और दिन के समय पर निर्भर करती हैं।

- राष्ट्रीय सौर मिशन और पवन ऊर्जा क्षमता के विस्तार जैसी योजनाओं के साथ, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा भंडारण, रुकावट की समस्या को दूर करके ग्रिड को स्थिर करने में मदद कर सकता है।

- आपूर्ति और मांग में संतुलन बनाए रखने के लिये, विशेष रूप से अधिकतम उपयोग या कम उत्पादन अवधि के दौरान, विश्वसनीय ऊर्जा भंडारण आवश्यक है।

- उच्च ऊर्जा क्षमता: बड़ी मात्रा में ऊर्जा का भंडारण किया जा सकता है, जिससे कम नवीकरणीय उत्पादन के अंतर को कम किया जा सकता है।

- कम पर्यावरणीय प्रभाव: यह हानिकारक रासायनिक प्रतिक्रियाओं को कम करता है, प्रभाव और निपटान संबंधी समस्याओं को न्यूनतम करता है, तथा हरित ग्रह की ओर संक्रमण में सहायता करता है।

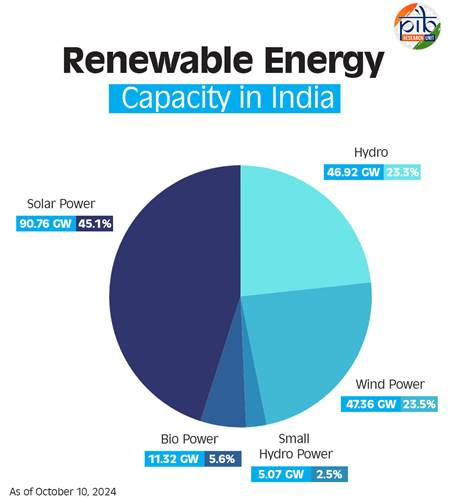

- भारत का नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा: भारत का लक्ष्य अपनी नवीकरणीय ऊर्जा पहल के तहत वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता हासिल करना है।

- गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा भंडारण, देश भर में स्थापित की जा रही बड़े पैमाने की सौर और पवन परियोजनाओं के लिये विश्वसनीय और लागत प्रभावी भंडारण प्रदान करके इन प्रयासों को पूरा कर सकता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2016)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (a) |

प्रारंभिक परीक्षा

ट्विगस्टेट्स

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

नए आनुवंशिक विश्लेषण उपकरण, ट्विगस्टेट्स (Twigstats) ने उत्तरी और मध्य यूरोप से 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक के प्राचीन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड (DNA) नमूनों का उपयोग करके व्यक्तिगत स्तर की वंशावली का पता लगाने की सटीकता में काफी सुधार किया है ।

ट्विगस्टेट्स क्या है?

- परिचय: ट्विगस्टेट्स आनुवंशिक अध्ययन के लिये विकसित एक उन्नत विश्लेषणात्मक उपकरण है, जो विशेष रूप से उच्च परिशुद्धता के साथ वंशावली विश्लेषण पर केंद्रित है।

- इसे आनुवंशिक डेटा, पुरातात्विक निष्कर्षों और ऐतिहासिक संदर्भ का उपयोग करके जनसंख्या गतिशीलता की समझ को बढ़ाने के लिये डिज़ाइन किया गया है।

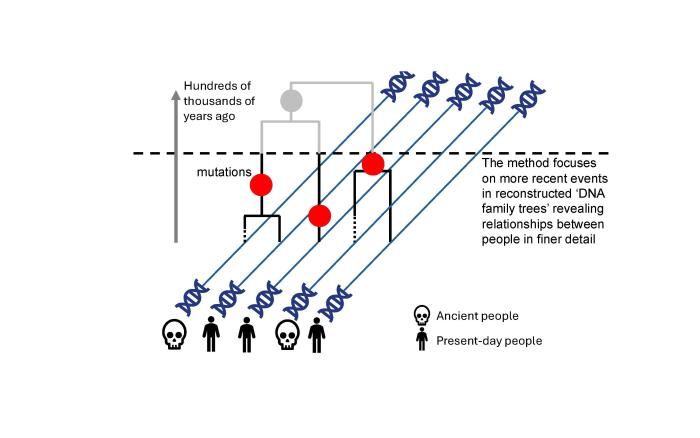

- कार्य: ट्विगस्टेट्स व्यक्तियों के बीच साझा आनुवंशिक उत्परिवर्तनों का विश्लेषण करके आनुवंशिक के इतिहास की जानकारी प्रदान करता है।

- यह वंशावली का पता लगाने और विभिन्न समय अवधि के लोगों के बीच संबंध स्थापित करने के लिये हाल के उत्परिवर्तनों का उपयोग करता है, तथा आधुनिक DNA को प्राचीन आबादी के साथ जोड़ता है।

- प्रमुख विशेषताऐं:

- समय-स्तरीकृत वंशावली विश्लेषण: ट्विगस्टेट्स आनुवंशिक डेटा का विश्लेषण करने के लिये समय-स्तरीकृत दृष्टिकोण का उपयोग करता है, ऐतिहासिक अवधियों में वंशावली और आबादी कैसे विकसित हुई, इसका अध्ययन करके सटीकता को बढ़ाता है।

- आनुवंशिक तकनीकों का एकीकरण: यह उपकरण हैप्लोटाइप्स (साझा DNA खंड), दुर्लभ वेरिएंट और सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म (SNP) को जोड़ता है ताकि वंशावली और जनसंख्या संरचना की व्यापक समझ प्रदान की जा सके जो समय के साथ जनसांख्यिकीय परिवर्तनों में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, जिससे आनुवंशिक विश्लेषण की सटीकता बढ़ जाती है।

- R के साथ संगतता: यह शोधकर्त्ताओं को अधिक परिशुद्धता के साथ आनुवंशिक डेटा का विश्लेषण करने में सहायता करने हेतु सांख्यिकीय भाषाओं R और C++ का उपयोग करता है।

आनुवंशिक विश्लेषण के लिये प्रयुक्त तकनीकें क्या हैं?

- सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म (SNP): SNP एक प्रयोगशाला विधि है, जिसका उपयोग DNA अनुक्रम में अंतर खोजने के लिये किया जाता है जहाँ एक न्यूक्लियोटाइड (A, C, G, or T) कुछ बिंदुओं पर व्यक्तियों के बीच भिन्न होता है।

- इसका उपयोग प्राचीन आनुवंशिक सामग्री (aDNA) से आनुवंशिक इतिहास और वंशावली मॉडल के पुनर्निर्माण के लिये व्यापक रूप से किया जाता है।

- NSP विश्लेषण के लिये उच्च गुणवत्ता वाले DNA नमूनों की आवश्यकता होती है और निकट से संबंधित पैतृक समूहों के साथ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

- हैप्लोटाइप्स विधि: इस अध्ययन में आनुवंशिक मार्करों के संयोजन शामिल होते हैं जो एक ही गुणसूत्र पर एक साथ विरासत में मिलते हैं।

- यह तकनीक शोधकर्त्ताओं को रोग प्रारूप और जनसंख्या आनुवंशिकी को समझने में मदद करती है, तथा ऐसी अंतर्दृष्टि प्रदान करती है जो अकेले व्यक्तिगत मार्करों का विश्लेषण करने से छूट सकती है।

- यह हैप्लोटाइप्स पर केंद्रित है, जो एक साथ विरासत में मिले एलील्स के समूह हैं।

- आनुवंशिक विश्लेषण का अनुमान: इस पद्धति का उपयोग वंशावली का निर्माण कर व्यक्तियों के वंश और आनुवंशिक संबंधों का पता लगाने के लिये किया जाता है।

- यह जनसंख्या संरचना और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों को समझने के लिये आधुनिक और प्राचीन दोनों जीनोम का विश्लेषण करता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्स:प्रश्न 1. भारत में कृषि के संदर्भ में, प्रायः समाचारों में आने वाले ‘जीनोम अनुक्रमण (जीनोम सीक्वेंसिंग)’ की तकनीक का आसन्न भविष्य में किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है? (2017)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 उत्तर: (d) |

रैपिड फायर

कोकबोरोक भाषा

स्रोत: द हिंदू

त्रिपुरा विधानसभा के प्रवेश द्वार पर विरोध प्रदर्शन करने पर त्विप्रा छात्र संघ (TSF) के सदस्यों को हिरासत में लिया गया। वे पाठ्यपुस्तकों और सरकारी कार्यों में कोकबोरोक (एक चीनी-तिब्बती भाषा) के लिये रोमन लिपि को शामिल करने की मांग कर रहे थे।

- भाषा और समुदाय: कोकबोरोक, त्रिपुरा में बोरोक लोगों (त्रिपुरी) और आदिवासी समुदायों की मातृभाषा है, जिनमें देबबर्मा, रियांग, जमातिया और अन्य शामिल हैं।

- व्युत्पत्ति: "कोक-बोरोक" शब्द कोक (भाषा) और बोरोक (मनुष्य) से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है "मनुष्य की भाषा" या "बोरोक लोगों की भाषा।"

- लिपि और लेखन: कोकबोरोक में मूलतः कोलोमा लिपि का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब इसकी कोई स्थानीय लिपि नहीं है और इसे बंगाली लिपि में लिखा जाता है।

- इतिहास: कम-से-कम पहली शताब्दी ई. से अस्तित्व में है। राजरत्नाकर, त्रिपुरी राजाओं का एक इतिहास, शुरू में दुर्लोबेंद्र चोंटई द्वारा कोकबोरोक और कोलोमा लिपि में लिखा गया था।

- मान्यता: कोकबोरोक को वर्ष 1979 में त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई (त्रिपुरा की 23.97% आबादी द्वारा बोली जाती है (2011 की जनगणना)), जो बंगाली के बाद दूसरे स्थान पर है।

- रोमन लिपि का प्रयोग: आदिवासी समूहों द्वारा बोली जाने वाली कोकबोरोक को दशकों से रोमन लिपि में लिखा जाता रहा है। श्यामा चरण त्रिपुरा और पबित्र सरकार के नेतृत्व में दो आयोगों ने रोमन का समर्थन किया, जबकि सरकार ने बंगाली को प्राथमिकता दी।

- जनजातीय समूह बंगाली या देवनागरी लिपि के खिलाफ हैं क्योंकि उनका मानना है कि इससे उनकी पहचान खत्म हो जाएगी और उनकी संस्कृति उन पर थोपी जाएगी।

और पढ़ें: त्रिपुरा में NRC

रैपिड फायर

ट्राइकोफाइटन इंडोटिनी

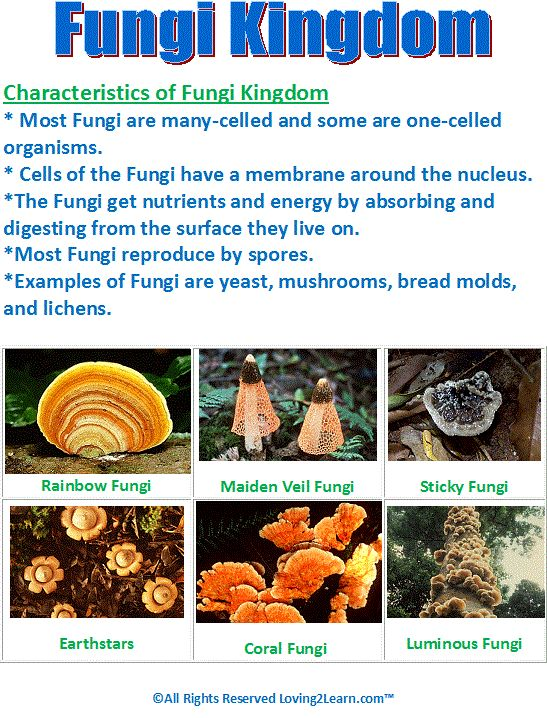

भारत और 13 अन्य देशों के त्वचा विशेषज्ञों ने नवीन कवक प्रजाति, Trichophyton (T.) Indotineae के क्षेत्र-विशिष्ट नामकरण की आलोचना की है।

- Trichophyton (T.) indotineae: यह एक नवीन कवक प्रजाति है, जिसके कारण त्वचा संबंधी ऐसे संक्रमण होते हैं जिनका उपचार करना कठिन होता है तथा यह प्रजाति सामान्यतः अधिकांश एंटीफंगल उपचारों के प्रति प्रतिरोधी होती है।

- T. indotineae की पहचान सबसे पहले वर्ष 2020 में जापानी त्वचा विशेषज्ञों द्वारा भारत और नेपाल के रोगियों में की गई थी और तभी से 40 से अधिक देशों में इसका पता लगाया गया है।

- इसकी उत्पत्ति को लेकर अभि भी अस्पष्टता है, क्योंकि 2010 के दशक में बहु-औषध प्रतिरोधी टिनिया संक्रमण की महामारी से पहले यह ऑस्ट्रेलिया, ओमान और ईरान में पाया गया था।

- भारत (और "Indotineae") के साथ संबद्धता दर्शाते हुए इस प्रजाति का क्षेत्र-विशिष्ट नामकरण करने के कारण इसकी आलोचना की गई है, जिससे नाम के साथ कलंक लगने की संभावना हो जाती है और गलत सूचना को बढ़ावा मिल सकता है।

- इस प्रजाति का यह नामकरण हानिकर है और विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा अमेरिकन सोसायटी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जैसे संगठनों द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के विपरीत है ।

- T. indotineae की पहचान सबसे पहले वर्ष 2020 में जापानी त्वचा विशेषज्ञों द्वारा भारत और नेपाल के रोगियों में की गई थी और तभी से 40 से अधिक देशों में इसका पता लगाया गया है।

- नामकरण के आलोचक: रोगों के नामकरण के लिये सर्वोत्तम पद्धतियाँ लक्षणों और गंभीरता या मौसम जैसी विशिष्ट विशेषताओं के आधार पर वर्णनात्मक शब्दों के उपयोग पर केंद्रित होती हैं।

- ये दिशा-निर्देश विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा OIE और FAO तथा अंतर्राष्ट्रीय रोग वर्गीकरण (ICD) के सहयोग से तैयार किये गए थे।

- विशिष्ट स्थानों के नाम पर कवकों का नामकरण भ्रामक और हानिकारक हो सकता है, उदाहरण के लिये "स्पेनिश फ्लू" अथवा "दिल्ली बॉयल"।

और पढ़ें: कवक-मशरूम

रैपिड फायर

PPI धारकों को UPI लेनदेन की सुविधा

स्रोत: द हिंदू

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपने नियमों में संशोधन करके पूर्ण केवाईसी प्रीपेड भुगतान इंस्ट्रूमेंट (PPI) धारकों को थर्ड पार्टी UPI ऐप के माध्यम से एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) लेनदेन की अनुमति दी है।

- उद्देश्य: डिजिटल वॉलेट और गिफ्ट कार्ड के उपयोगकर्त्ताओं जैसे PPI धारकों को फोनपे, गूगल पे और पेटीएम जैसे थर्ड पार्टी ऐप के माध्यम से UPI भुगतान करने और प्राप्त करने की अनुमति देना, जो केवल जारीकर्त्ता के ऐप तक ही सीमित थे।

- इसका उद्देश्य अनुकूलन, ग्राहक संतुष्टि तथा उपयोग में आसानी बढ़ाना तथा डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में अधिक भागीदारी को बढ़ावा देना है।

- PPI: PPI, डिजिटल वॉलेट और भुगतान उपकरण हैं जो उपयोगकर्त्ताओं को उन पर लोड किये गए पैसों का उपयोग करके वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदने तथा धन हस्तांतरण करने के साथ वित्तीय सेवाओं तक पहुँचने प्रदान करते हैं।

- भारत में बैंकों और गैर-बैंकों द्वारा 1.14 बिलियन से अधिक PPI जारी किये गए हैं।

- UPI: यह मोबाइल फोन के माध्यम से अंतर-बैंक लेनदेन की सुविधा के लिए NPCI द्वारा विकसित एक रियल टाइम भुगतान प्रणाली है।

- वर्ष 2023-24 में भारत के डिजिटल लेनदेन में UPI की हिस्सेदारी 70% रही।

- अक्तूबर 2024 में UPI द्वारा 16.58 बिलियन लेनदेन के माध्यम से 23.49 लाख करोड़ रुपए का लेनदेन किया गया, जो वर्ष 2023 से 45% की वृद्धि दर्शाता है।

- भारत सरकार भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूपीआई और रुपे कार्ड को बढ़ावा दे रही है ।

और पढ़ें: UPI भुगतान: उपयोगकर्त्ताओं का सशक्तीकरण, बैंकों को चुनौती

रैपिड फायर

ब्लड मनी और प्ली बार्गेनिंग

स्रोत: TH

यमन में एक भारतीय नर्स को उसके व्यापारिक साझेदार की कथित हत्या के लिये मृत्युदंड की सजा, तथा उसे बरी कराने के लिये ब्लड मनी ( शरिया कानून के तहत दीया ) का इस्तेमाल किये जाने से, इसके निहितार्थों पर बहस फिर से शुरू हो गई है।

- ब्लड मनी से तात्पर्य अनजाने में की गई हत्या, गैर इरादतन हत्या, या जब पीड़ित के परिवार प्रतिशोध (किसास) से इनकार कर देते हैं, तो मुआवजे के रूप में भुगतान की जाने वाली राशि से है।

- ब्लड मनी से तात्पर्य अनजाने में की गई हत्या, गैर इरादतन हत्या, या जब पीड़ित के परिवार प्रतिशोध (किसास) से इनकार कर देते हैं, के लिये मुआवजे के रूप में दी जाने वाली धनराशि से है।

- सुलह के बाद भी राज्य के पास दंड देने का अधिकार बना रहता है ।

- भारत की स्थिति: भारत औपचारिक रूप से ब्लड मनी को मान्यता नहीं देता है।

- कानूनी प्रणाली बातचीत के साधन के रूप में 'प्ली बार्गेनिंग' की सुविधा उपलब्ध कराती है, लेकिन महिलाओं या 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के विरुद्ध अपराध, हत्या या बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों के लिये यह सुविधा उपलब्ध नहीं है।

- इसमें एक ऐसी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, जिसमें अभियुक्त अभियोजक से रियायत पाने के बदले में अपना दोष स्वीकार करता है, जिसमें संभावित रूप से पीड़ित को मुआवजा भी शामिल होता है।

- इसे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( BNSS) में आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2005 के माध्यम से पेश किया गया था।

- इसे केवल उन अपराधों के लिये लिया जा सकता है जिनमें 7 वर्ष से कम कारावास का दंड है।

- कानूनी प्रणाली बातचीत के साधन के रूप में 'प्ली बार्गेनिंग' की सुविधा उपलब्ध कराती है, लेकिन महिलाओं या 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के विरुद्ध अपराध, हत्या या बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों के लिये यह सुविधा उपलब्ध नहीं है।

- प्राचीन भारत: कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मनुस्मृति में अपराधों के लिये कानूनी उपचार के भाग के रूप में जुर्माने और क्षतिपूर्ति की चर्चा की गई है।

रैपिड फायर

कक्षीय पादप अध्ययन हेतु कॉम्पैक्ट अनुसंधान मॉड्यूल (CROPS)

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने कक्षीय पादप अध्ययन (CROPS) हेतु अपने कॉम्पैक्ट अनुसंधान मॉड्यूल के भाग के रूप में अंतरिक्ष में लोबिया (ब्लैक आइड पी) के बीजों को सफलतापूर्वक अंकुरित किया है।

- क्रॉप्स मॉड्यूल: क्रॉप्स एक प्रायोगिक मॉड्यूल है जिसे ISRO द्वारा सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण की सहायता से अंतरिक्ष में पादप वृद्धि का अध्ययन करने के लिये विकसित किया गया है।

- यह एक मिनी ग्रीनहाउस के रूप में कार्य करता है जिसमें नियंत्रित वायु, तापमान, कृत्रिम सूर्य प्रकाश (एल.ई.डी.) और पृथ्वी द्वारा संचालित जल वितरण प्रणाली है।

- शामिल विधियाँ:

- हाइड्रोपोनिक्स: पादप की वृद्धि मृदा के बजाय पोषक तत्त्वों से भरपूर जल के उपयोग से होती है।

- एरोपोनिक्स: इसमें मृदा की आवश्यकता नहीं होती और पादप की वृद्धि वायु में विद्यमान पोषक तत्त्वों के माध्यम से होती है, जिससे जल और उर्वरक का उपयोग कम हो जाता है।

- मृदा-सदृश माध्यम: ISRO ने नियंत्रित पोषक वितरण के लिये धीमी गति से निष्कर्षित होने वाले उर्वरक के साथ सरंध्र मृदा का उपयोग किया।

- अंतरिक्ष हेतु अनुकूल पादप: अंतरिक्ष के आदर्श पादपों में पत्तेदार सब्जियाँ (सलाद, पालक, केल), सेम और मटर (प्रोटीन और नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु) तथा मूली, गाजर, गेहूँ, चावल, टमाटर और स्ट्रॉबेरी जैसी फसलें शामिल हैं।

- महत्त्व: इससे दीर्घकालिक अंतरिक्ष मिशनों के लिये एक स्थायी खाद्य स्रोत प्राप्त होगा।

- पादप कार्बन डाइऑक्साइड का पुनर्चक्रण करते हैं, वायु की गुणवत्ता में सुधार करते हैं, तथा एक संवृत पाश (Closed-Loop) जीवन सहायक प्रणाली के सर्जन में सहायता करते हैं।

और पढ़ें: भारत की अंतरिक्ष शक्ति क्रांति