वायुमंडलीय नदी

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

अप्रैल 2025 में अमेरिका में वायुमंडलीय नदी से संबंधित घटना के कारण अधिक वर्षा, तीव्र पवन एवं तूफान की स्थिति उत्पन्न हुई।

- यद्यपि यह घटना नई नहीं है लेकिन जलवायु परिवर्तन और चरम मौसमी घटनाओं के कारण इस ओर ध्यान आकर्षित हो रहा है।

वायुमंडलीय नदी क्या है?

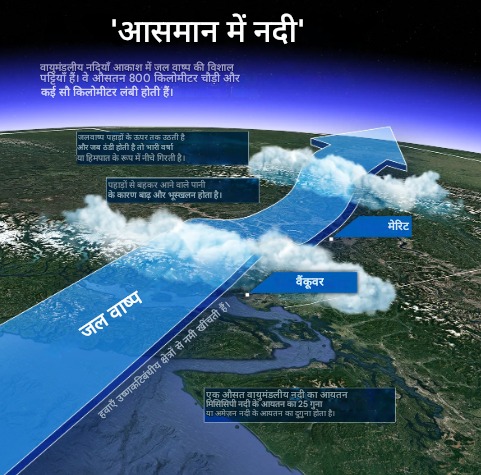

- परिभाषा: वायुमंडलीय नदी को अक्सर "आसमान में नदी" के रूप में वर्णित किया जाता है। इसका आशय वायुमंडल में एक अपेक्षाकृत लंबी और संकीर्ण पट्टी है जो उष्णकटिबंधीय महासागरों से महाद्वीपीय क्षेत्रों में अधिक मात्रा में जलवाष्प के आवागमन में भूमिका निभाती है। पृथ्वी पर नदियों के विपरीत, ये अदृश्य होती हैं।

- "पाइनएप्पल एक्सप्रेस" वायुमंडलीय नदी संबंधी तूफानों का एक प्रसिद्ध उदाहरण है जिससे अमेरिका के पश्चिमी तट (विशेष रूप से कैलिफोर्निया) पर भारी वर्षा होती है।

- विशेषताएँ:

- आकार और आकृति: राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन (NOAA) के अनुसार, वायुमंडलीय नदी 1,600 किमी तक लंबी और 400-600 किमी तक चौड़ी हो सकती हैं।

- आर्द्रता की मात्रा: इसके द्वारा मिसिसिपी नदी के मुहाने पर जल के औसत प्रवाह के बराबर जलवाष्प ले जाई जाती है। सबसे मज़बूत स्थिति में यह सामान्य से 15 गुना अधिक तीव्र हो सकती हैं।

- श्रेणियाँ:

- श्रेणी 1 (कमज़ोर): यह लाभकारी होने के साथ मृदा की नमी को बनाए रखने में सहायक है।

- श्रेणी 2 (मध्यम): सूखे के बाद जलाशयों को भरने के लिये अधिकतर लाभदायक, लेकिन लंबे समय तक वर्षा होने से स्थानीय बाढ़ और भूस्खलन हो सकता है।

- श्रेणी 3 (मज़बूत): श्रेणी 3 की वायुमंडलीय नदी लाभकारी एवं खतरनाक प्रभावों के संतुलन के साथ अधिक शक्तिशाली और दीर्घकालिक होती है। इससे सूखा प्रभावित जलाशयों को भरने में मदद मिलती है, लेकिन अत्यधिक वर्षा से नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है, जिससे पहले से ही जलमग्न क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो जाता है।

- श्रेणी 4 (चरम): श्रेणी 4 वायुमंडलीय नदी अधिकतर खतरनाक होती है हालाँकि इसके कुछ लाभकारी पहलू भी होते हैं। इस श्रेणी का तूफान कई दिनों तक भारी वर्षा करने में सक्षम है जिससे कई नदियाँ बाढ़ की स्थिति में आ सकती हैं।

- श्रेणी 5 (असाधारण): मुख्य रूप से खतरनाक, क्योंकि लंबे समय तक अत्यधिक वर्षा के कारण विनाशकारी बाढ़, भूस्खलन और व्यापक विनाश होता है, जिसके परिणामस्वरूप प्रायः अरबों डॉलर की आर्थिक क्षति होती है।

- गठन: AR का निर्माण तब होता है जब सामान्यतः उष्णकटिबंधीय (जैसे कि मध्य प्रशांत और हिंद महासागर का अधिकांश भाग) या उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों (दक्षिणी कैलिफोर्निया) में उष्ण महासागरीय जल के कारण वाष्पीकरण का स्तर उच्च हो जाता है, जिससे वायुमंडल में नमी बढ़ जाती है।

- निम्न-स्तरीय जेट धाराएँ (निचले वायुमंडल में तीव्र गति से चलने वाली पवनें) आर्द्र वायु को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से मध्य अक्षांशों की ओर ले जाती हैं।

- जब नम वायु पर्वत शृंखलाओं या वाताग्रीय सीमाओं (Frontal Boundaries) द्वारा ऊपर की ओर बढती है, तो वह वर्षा या हिम में संघनित हो जाती है।

- महत्त्व: AR पर्वतीय क्षेत्रों में हिम की मात्रा बढ़ाकर जलापूर्ति को पुनः प्राप्त करने में सहायता करते हैं।

- AR मध्य अक्षांशों में ध्रुव की ओर 90% से अधिक जल वाष्प परिवहन के लिये ज़िम्मेदार हैं तथा भू-स्थल पर पहुँचने पर अत्यधिक वर्षा उत्पन्न कर सकते हैं।

- भारत में वायुमंडलीय नदी (AR): एक अध्ययन के अनुसार वर्ष 1951 से वर्ष 2020 की अवधि में भारत में वायुमंडलीय नदी (AR) की 596 प्रमुख घटनाएँ हुईं, जिनमें से 95% से अधिक ग्रीष्मकालीन मानसून ऋतु (जून से सितंबर) के दौरान हुईं।

- उल्लेखनीय रूप से, वर्ष 1985 से वर्ष 2020 की अवधि में हुई बाढ़ की प्रमुख घटनाओं में से 70% वायुमंडलीय नदी के कारण घटित हुईं, जिनमें वर्ष 2013 की विनाशकारी उत्तराखंड बाढ़, वर्ष 2018 की केरल बाढ़ और वर्ष 2007 की दक्षिण एशियाई बाढ़ शामिल हैं।

- हाल के दशकों में वायुमंडलीय नदी की घटनाओं की आवृत्ति और उग्रता बढ़ गई है, विशेष रूप से सिंधु-गंगा के मैदानों और प्रायद्वीपीय भारत में, जिसके कारण व्यापक विनाश और जान-माल की हानि हुई।

- जलवायु परिवर्तन का AR पर प्रभाव: वैश्विक तापमान बढ़ने के साथ AR का प्रभाव तीव्र हो रहा है। कोष्ण वायु प्रत्येक 1°C वृद्धि पर लगभग 7% अधिक आर्द्रता धारण कर सकती है, जिससे ARजनित तूफान अधिक प्रबल हो जाते हैं।

- आगामी समय में वायुमंडलीय नदियाँ अधिक लंबी, चौड़ी और अधिक तीव्र होंगी, जिससे वायुमंडलीय नदी की चरम घटनाएँ दोगुनी हो जाएंगी तथा सुभेद्य क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. अंटार्कटिक क्षेत्र में ओज़ोन छिद्र का होना चिंता का कारण रहा है। इस छिद्र के बनने का कारण क्या होगा? (2011) (a) प्रमुख क्षोभमंडल विक्षोभ की उपस्थिति; और क्लोरोफ्लोरो कार्बन का अंतर्वाह। उत्तर: (b) |

रोंगाली बिहू

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

रोंगाली बिहू (जिसे बोहाग बिहू के नाम से भी जाना जाता है) असम में 14 से 20 अप्रैल 2025 तक मनाया जा रहा है जो असमिया नववर्ष और कटाई के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है।

रोंगाली बिहू की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- परिचय: रोंगाली बिहू असम में प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले तीन बिहू ओं में से सबसे प्रमुख है अन्य दो कटि बिहू (अक्टूबर) और माघ बिहू (जनवरी) हैं।

- रोंगाली बिहू हिंदू सौर कैलेंडर की शुरुआत का प्रतीक है और इसलिये इसे असमिया नववर्ष के रूप में मनाया जाता है।

- यह मुख्य रूप से एक फसल उत्सव है जो वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है तथा इसमें समृद्ध कृषि मौसम के लिये प्रार्थना की जाती है।

- व्युत्पत्ति: असमिया में "रोंग" का अर्थ आनंद होता है, जो त्योहार की उल्लासमय भावना को दर्शाता है।

- समारोह: बिहू नृत्य (असम का जीवंत, तेज गति वाला लोक नृत्य) लोक गीतों और पारंपरिक वाद्ययंत्रों जैसे ढोल, पेपा, गोगोना, टोका, ताल और हुतुली की लय के साथ किया जाता है।

अन्य बिहू:

|

त्योहार |

समय |

महत्त्व |

|

रोंगाली बिहू |

अप्रैल (बोहाग) |

बुवाई का मौसम शुरू, असमिया नववर्ष |

|

काटी बिहू |

अक्तूबर (काटी) |

फसल का मध्य मौसम, अच्छी फसल के लिये प्रार्थना |

|

माघ बिहू |

जनवरी (माघ) |

फसल कटाई का अंत, सामुदायिक उत्सव |

भारतीय राज्यों में नववर्ष का जश्न

- बैसाखी: यह त्योहार पंजाब और उत्तरी भारत में वसंत ऋतु की फसल की शुरुआत का प्रतीक है।

- पुथांडु: यह तमिलनाडु और विश्व भर के तमिल समुदायों द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है। यह तमिल कैलेंडर के चिथिरई माह के पहले दिन पड़ता है।

- पोहेला बैशाख: पश्चिम बंगाल में मनाया जाने वाला यह त्योहार बंगाली कैलेंडर वर्ष के प्रारंभ का प्रतीक है।

- जुड़ शीतल: यह बिहार, झारखंड और नेपाल में मैथिली समुदायों द्वारा मनाया जाता है।

- पना संक्रांति: इसे ओडिशा में ओडिया नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। यह बेल फल (वुड एप्पल) से बने पारंपरिक पेय बेला पना के लिये जाना जाता है।

- विशु: केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में मनाया जाने वाला यह त्योहार सूर्य के मेष राशि में प्रवेश का प्रतीक है।

- उगादी: इसे आँध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में हिंदू नववर्ष के प्रारंभ के रूप में मनाया जाता है।

- उगाद शब्द संस्कृत से लिया गया है, युग (आयु) और आदि (आरंभ) जिसका अर्थ है "एक नए युग की शुरुआत।"

- गुड़ी पड़वा: इसे महाराष्ट्र और गोवा में संवत्सर पड़वो के रूप में मनाया जाता है। यह मराठी नववर्ष की शुरुआत और चैत्र महीने के पहले दिन का प्रतीक है।

- नवरेह: यह कश्मीरी पंडितों द्वारा अपने पारंपरिक नववर्ष के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला त्योहार है। नवरेह शब्द संस्कृत के "नववर्ष" से लिया गया है, जिसका अर्थ है "नया साल"।

- साजिबू चेइराओबा: इसे मणिपुर में मैतेई समुदाय द्वारा मनाया जाता है। यह मणिपुरी चंद्र कैलेंडर वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है।

- बेस्टु वरस: इसे गुजरात में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है और पाँच दिवसीय उत्सव समारोह के भाग के रूप में दिवाली के एक दिन बाद मनाया जाता है।

और पढ़ें: भारत वर्ष में नये साल के त्योहार, फसल उत्सव

भारत में झींगा पालन

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

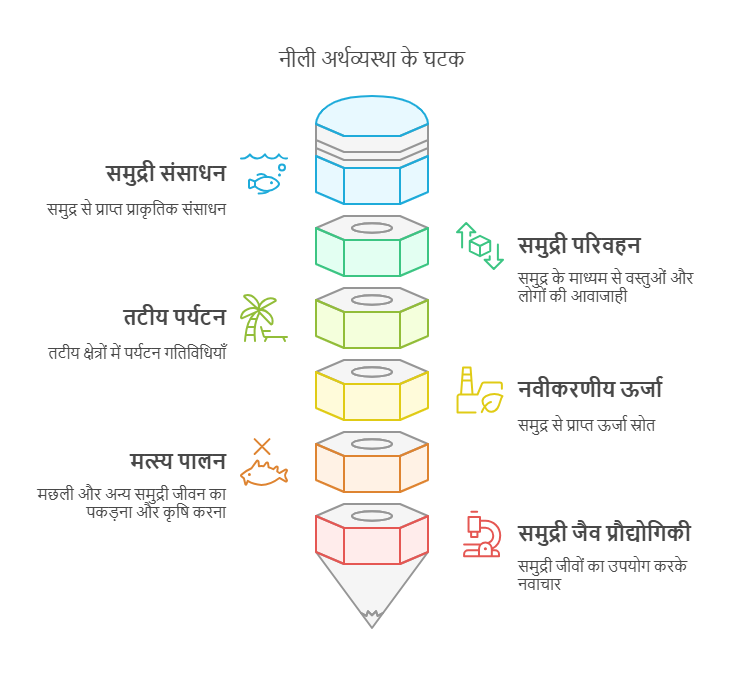

भारत की जलीय कृषि देश के पोषण और अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक और झींगा उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है।

- भारत के झींगा उत्पादन में 17% की वार्षिक वृद्धि देखी गई है जिससे घरेलू खपत और निर्यात दोनों में योगदान मिला है।

जलीय कृषि क्या है?

- जलीय कृषि की परिभाषा:

- जलीय कृषि से तात्पर्य वाणिज्यिक, मनोरंजक और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिये पौधों, जानवरों और सूक्ष्मजीवों सहित जलीय जीवों के पालन और प्रबंधन से है।

- इसे कृषि का जलीय प्रतिरूप माना जाता है, जिसमें समुद्री और मीठे जल की प्रजातियों के पालन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

- वैश्विक विकास:

- जलीय कृषि विश्व भर में सबसे तेजी से बढ़ते खाद्य उत्पादन क्षेत्रों में से एक है।

- वर्तमान में इससे विश्व भर में उपभोग किये जाने वाले समुद्री भोजन के 50% से अधिक की आपूर्ति होती है।

- अग्रणी उत्पादक:

- चीन वैश्विक जलीय कृषि में अग्रणी है और कुल उत्पादन में लगभग 60% हिस्सा चीन का है। अन्य प्रमुख उत्पादकों में इंडोनेशिया, भारत और वियतनाम शामिल हैं।

भारत में झींगा पालन की स्थिति क्या है?

- झींगा: उच्च प्रोटीन और कम वसा के कारण, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी मांग बढ़ती जा रही है।

- एक प्रीमियम किस्म, ब्लैक टाइगर प्रॉन (पेनियस मोनोडोन), अपने आकार और गुणवत्ता के लिये अत्यधिक मूल्यवान है।

- इन झींगों को 10-25 ग्राम/लीटर लवणता की आवश्यकता होती है जबकि समुद्री जल की लवणता 35 ग्राम/लीटर होती है।

- भारत में झींगा उत्पादन में आँध्र प्रदेश का सबसे अधिक योगदान है, इसके बाद पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, ओडिशा और गुजरात का स्थान है।

- तटीय आँध्र प्रदेश में खारे भू-जल को नदियों और नहरों के ताजे जल के साथ मिश्रित किया जाता है।

- किसानों की नवीन पद्धतियाँ: आँध्र प्रदेश के शिव राम रुद्रराजू ने उपज बढ़ाने और रोगाणुओं के जोखिम को कम करने के लिये छोटे तालाबों का उपयोग किया।

- छोटे तालाब बीमारी के प्रकोप के दौरान आर्थिक नुकसान को रोकने में मदद करते हैं।

- प्रत्येक चक्र 4-6 महीने तक चलता है जिसके बाद तालाबों को सुखाया और साफ किया जाता है।

- झींगा पालन में रोग नियंत्रण: विब्रियो हार्वेई जैसे जीवाणु संक्रमण और व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम जैसे विषाणु प्रकोप से उत्पादन में 25% तक वार्षिक हानि हो सकती है।

- नियंत्रण के उपाय:

- कौओं द्वारा होने वाले प्रदूषण की रोकथाम करने हेतु किसान तालाबों पर प्लास्टिक के जालों का आवरण कर देते हैं।

- झींगों को क्षति पहुँचाए बिना हानिकारक रोगाणुओं से निपटने के लिये बैसिलस बैक्टीरिया जैसे प्रोबायोटिक्स मिलाए जाते हैं।

- चेन्नई स्थित ICAR-CIBA ने 'विशिष्ट रोगाणु मुक्त' ब्रूडस्टॉक विकसित किया है, जिसका पालन जैवसुरक्षित वातावरण में किया गया है तथा रोग मुक्त होने का प्रमाण पत्र दिया गया है।

- फेज थेरेपी में बैक्टीरियोफेज़ वायरस का उपयोग किया जाता है जो अन्य जीवों को नुकसान पहुँचाए बिना विशेष रूप से विब्रियो बैक्टीरिया को लक्षित करता है।

समुद्री खाद्य उत्पादन से संबंधित सरकारी पहलें

नौवहन पर पहले वैश्विक कार्बन टैक्स को भारत का समर्थन

स्रोत: द हिंदू

भारत और 62 अन्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र की शिपिंग एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) द्वारा नौवहन उद्योग पर अधिरोपित विश्व के पहले वैश्विक कार्बन टैक्स के पक्ष में मतदान किया है।

- वैश्विक नौवहन का उत्सर्जन: वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में नौवहन उद्योग का लगभग 3% का योगदान है और यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसे पूर्व में हुए वैश्विक जलवायु समझौतों जैसे पेरिस समझौता में शामिल नहीं किया गया था।

- कार्बन कर ढाँचा: यह कर ढाँचा वर्ष 2028 से प्रभावी होगा, जिसके तहत 5,000 सकल टन से अधिक भार वाले जहाज़ों (जिनका अंतर्राष्ट्रीय नौवहन से उत्सर्जित कुल CO2 में 85% का योगदान है) को या तो अधिक स्वच्छ ईंधन प्रौद्योगिकियों को अपनाना होगा अथवा उत्सर्जन सीमा के आधार पर उत्सर्जित CO2 के प्रति टन पर 100 से 380 अमेरिकी डॉलर का शुल्क देना होगा।

- इस कर से वर्ष 2030 तक 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर की धनराशि प्राप्त होने की उम्मीद है, जिसे समुद्री क्षेत्र को कार्बन मुक्त करने में पुनर्निवेशित किया जाएगा लेकिन इसमें व्यापक जलवायु अनुकूलन के लिये कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

- भारतीय नौवहन उद्योग: भारत वर्ष 2047 तक विश्व के शीर्ष 5 पोत निर्माण देशों में शामिल होने की ओर अग्रसर है। वर्ष 2023 तक भारत के बेड़े में जहाज़ों की संख्या बढ़कर 1,530 हो गई, जो जहाज़ रीसाइक्लिंग में विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है।

- प्रमुख बंदरगाहों की कार्गो क्षमता वर्ष 2014-15 में 871.52 मिलियन टन थी जो वर्ष 2023-24 में 87% बढ़कर 1,629.86 मिलियन टन हो गई।

लंबी दूरी का ग्लाइड बम 'गौरव'

स्रोत: पी.आई.बी.

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने स्वदेशी रूप से विकसित लंबी दूरी के ग्लाइड बम (LRGB) 'गौरव' का सुखोई-30 MKI विमान से सफल परीक्षण किया है।

LRGB 'गौरव'

- परिचय: यह स्वदेशी रूप से विकसित वायु-प्रक्षेपित परिशुद्धता-निर्देशित हथियार है, जिसे दुश्मन की वायु रक्षा प्रणालियों की पहुँच से परे, दूर स्थित भूमि लक्ष्यों पर सटीक हमला करने के लिये डिजाइन किया गया है।

- प्रमुख विशेषताएँ:

- परास (Range): पिन-पॉइंट सटीकता के साथ लगभग 100 कि.मी. और 30 कि.मी. से 150 कि.मी. के बीच परिचालन सीमा का प्रदर्शन किया।

- वजन: पंख वाले संस्करण (Winged Version) 'गौरव' का वजन 1,000 किलोग्राम है, जबकि बिना पंख (Non-Winged) वाले 'गौतम' का वजन 550 किलोग्राम है।

- नेविगेशन: इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम (INS), उपग्रह मार्गदर्शन और डिजिटल नियंत्रण प्रणाली का उपयोग करता है।

- महत्त्व: स्वदेशी रक्षा विकास के साथ संरेखित होकर भारत की सटीक प्रहारक क्षमताओं को बढ़ाता है।

ग्लाइड बम

- ग्लाइड बम एक परिशुद्धता-निर्देशित बम है, जो वायुगतिकीय लिफ्ट का उपयोग करके बिना किसी शक्ति-संचालित प्रणोदन के लंबी दूरी तक यात्रा करता है।

- इसे GPS, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम (INS), या लेजर जैसी प्रणालियों का उपयोग करके निर्देशित किया जाता है।

Su-30MKI

- सुखोई-30 MKI विमान एक बहुउद्देश्यीय लड़ाकू विमान है जिसे सुखोई डिजाइन ब्यूरो (रूस) और HAL द्वारा भारतीय वायुसेना के लिये संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।

और पढ़ें: लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज़ मिसाइल

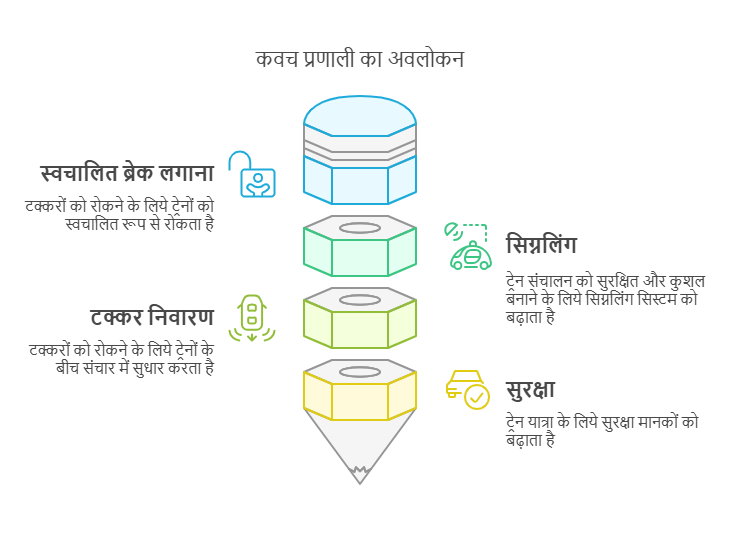

कवच 5.0

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

केंद्रीय रेल मंत्री ने हाल ही में कवच 5.0 के कार्यान्वयन की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य ट्रेन सुरक्षा को बढ़ाना है। वर्तमान संस्करण (कवच 4.0) का पहले से ही भारतीय रेलवे में उपयोग हो रहा है।

कवच प्रणाली:

- भारत की स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा (ATP) प्रणाली को लोको पायलट द्वारा कार्य करने में विफल होने पर ब्रेकिंग सिस्टम को स्वचालित रूप से सक्रिय करके ट्रेन टकराव को रोकने के लिये विकसित किया गया है ।

- प्रौद्योगिकी: कवच प्रणाली के तहत ट्रेनों की स्थिति पर निगरानी रखने के लिये पूरे ट्रैक की लंबाई में रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) टैग लगाना शामिल है।

- इसके साथ ही तीव्र और कुशल डेटा संचरण सुनिश्चित करने के लिये पटरियों के साथ ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाना शामिल है।

भारतीय रेल:

- भारत में विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है जो 65,000 किलोमीटर से अधिक लंबा है तथा अनुमान है कि वर्ष 2050 तक वैश्विक रेल गतिविधि में इसका योगदान 40% हो जाएगा, जिससे धारणीय परिवहन तथा गतिशीलता में इसके महत्त्व पर प्रकाश पड़ता है।

रेल सुरक्षा से संबंधित वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाएँ:

- ब्रिटेन में सिग्नल सुरक्षा, वास्तविक समय नियंत्रण तथा स्वतंत्र जाँच के लिये ट्रेन सुरक्षा और चेतावनी प्रणाली (TPWS ), ETCS और RAIB का उपयोग किया जाता है।

- जापान में स्वचालित ट्रेन नियंत्रण (ATC) के साथ खराबी का पता लगाने के लिये CATIS तथा भूकंप के दौरान ट्रेनों को रोकने के लिये EEWS का उपयोग किया जाता है।

और पढ़ें: कवच प्रणाली, रेलवे सुधार से संबंधित समितियाँ

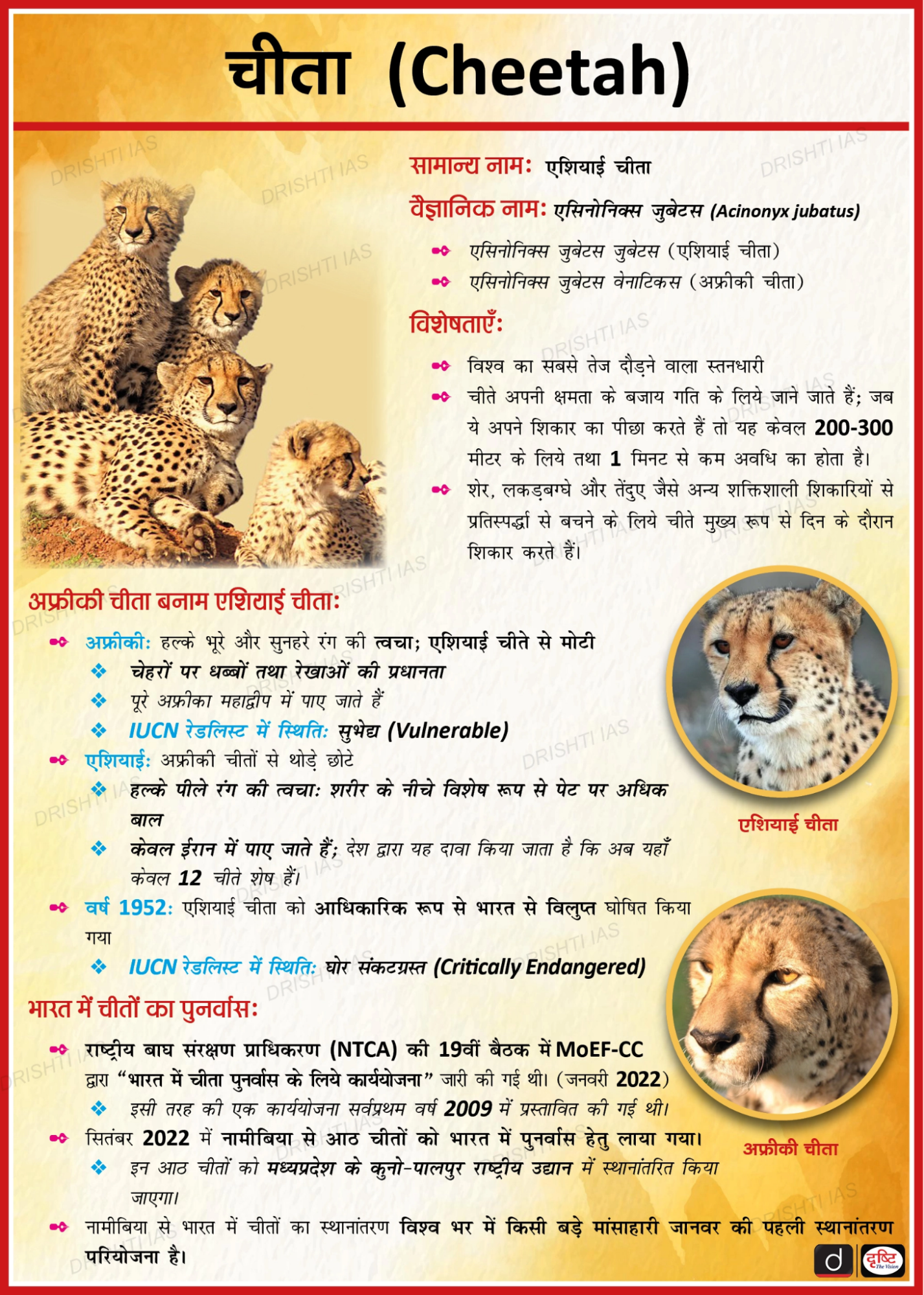

गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) के अंतर्गत चीता परियोजना संचालन समिति ने पर्यावास का विस्तार करने के लिये कुनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य (मध्य प्रदेश) से कुछ चीतों के स्थानांतरण को मंजूरी दी।

- गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य: यह राजस्थान की सीमा से सटे उत्तर-पश्चिमी मध्य प्रदेश में स्थित है और 368 वर्ग किमी में फैला हुआ है।

- इसमें सवाना, खुले घास के मैदान, शुष्क पर्णपाती वन और नदी क्षेत्र का विविध पारिस्थितिकी तंत्र है, और इसे एक महत्त्वपूर्ण पक्षी और जैवविविधता क्षेत्र (IBA) के रूप में मान्यता प्राप्त है।

- अभयारण्य की वनस्पति खथियार-गिर शुष्क पर्णपाती वन पारिस्थितिकी क्षेत्र की विशेषता है।

- चंबल नदी इस अभयारण्य को दो भागों में विभाजित करती है, तथा गांधी सागर बाँध अभयारण्य के भीतर स्थित है।

- अभयारण्य का पारिस्थितिकी तंत्र केन्या के मासाई मारा के समरूप है, जो अपने सवाना वन और प्रचुर वन्य जीवन के लिये जाना जाता है, जो इसे चीतों के लिये एक आदर्श आश्रय स्थल बनाता है।

- इसमें सवाना, खुले घास के मैदान, शुष्क पर्णपाती वन और नदी क्षेत्र का विविध पारिस्थितिकी तंत्र है, और इसे एक महत्त्वपूर्ण पक्षी और जैवविविधता क्षेत्र (IBA) के रूप में मान्यता प्राप्त है।

- दीर्घकालिक चीता संरक्षण लक्ष्य: गांधी सागर को व्यापक मेटापॉपुलेशन रणनीति का हिस्सा बनाने की योजना है, जिसका लक्ष्य मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुनो-गांधी सागर परिदृश्य में 60-70 चीतों को संरक्षण प्रदान करना है।

और पढ़ें: गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में चीते