प्रारंभिक परीक्षा

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की 10वीं वर्षगाँठ

स्रोत: पी.आई.बी.

चर्चा में क्यों?

8 अप्रैल 2025 को, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) ने वर्ष 2015 में लॉन्च होने के बाद से 10 वर्ष पूर्ण कर लिये। इसकी संपूर्ण भारत में सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSE) को संपार्श्विक-मुक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है।

PMMY की प्रमुख उपलब्धियाँ क्या हैं?

- क्रेडिट आउटरीच: वर्ष 2015 से अब तक 52 करोड़ ऋणों के माध्यम से 32.61 लाख करोड़ रुपए से अधिक का वितरण किया जा चुका है, जिनमें 100 मिलियन से अधिक पहली बार ऋण लेने वाले लोग शामिल हैं।

- MSME ऋण 8.5 लाख करोड़ रुपए (वित्त वर्ष 2014) से बढ़कर 27.25 लाख करोड़ रुपए (वित्त वर्ष 2024) हो गया, बैंक ऋण में इसकी हिस्सेदारी 15.8% से बढ़कर लगभग 20% हो गई।

- समावेशी वित्तीय पहुँच: PMMY लाभार्थियों में 68% महिलाएँ हैं। वित्त वर्ष 2016 से वित्त वर्ष 2025 तक प्रति महिला ऋण वितरण में 13% की CAGR और जमा में 14% की दर से वृद्धि हुई।

- SBI के अनुसार, PMMY खातों में से आधे खाते SC, ST और OBC उद्यमियों के पास हैं, तथा 11% अल्पसंख्यकों के पास हैं।

- महामारी सहायता: आत्मनिर्भर भारत के तहत शिशु ऋण पर 2 % ब्याज-अनुदान ने कोविड-19 के दौरान चूक को रोकने और आजीविका की रक्षा करने में मदद मिली।

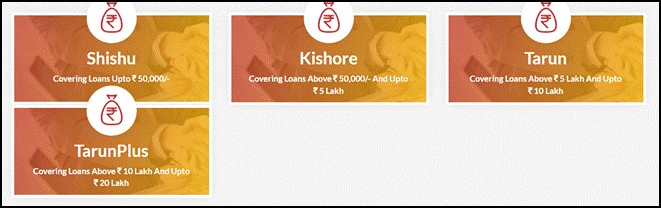

- ऋण मांग: अधिक उधारकर्ता अल्प शिशु ऋण (92% से घटकर 63% रह गया) से उच्च किशोर (5.9% से बढ़कर 44.7% हो गया) और तरुण श्रेणियों की ओर अग्रसर हो रहे हैं।

- क्षेत्रीय पहुँच: तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक कुल PMMY वितरण में अग्रणी हैं, जबकि त्रिपुरा, ओडिशा और तमिलनाडु प्रति व्यक्ति ऋण में शीर्ष पर हैं।

- जम्मू-कश्मीर ऋण वितरण में केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष पर है, जबकि बिहार और पश्चिम बंगाल में अप्रयुक्त क्षमता परिलक्षित होती है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) क्या है?

- परिचय: माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी (MUDRA) भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसे सदस्य ऋण संस्थानों (MLI) के माध्यम से संवहनीय, संपार्श्विक-मुक्त संस्थागत ऋण प्रदान करने के लिये वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था।

- प्रमुख विशेषताएँ:

- प्रकार: केंद्रीय क्षेत्रक योजना

- वित्तपोषण प्रावधान: इसके अंतर्गत सदस्य ऋण संस्थाओं (एमएलआई) जैसे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, RRB, NBFC और MFI के माध्यम से ऋण प्रदान किये जाते हैं।

- पुनर्वित्त: यह MUDRA लिमिटेड (माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी) द्वारा प्रबंधित है, जो MLI को पुनर्वित्त प्रदान करता है, लेकिन उधारकर्त्ताओं को प्रत्यक्ष ऋण नहीं देता है।

- ऋण गारंटी: वर्ष 2015 में स्थापित माइक्रो यूनिट्स के लिये ऋण गारंटी फंड (CGFMU) के माध्यम से प्रदान की जाती है।

- अन्य लाभ:

- कोई प्रसंस्करण शुल्क नहीं, कोई संपार्श्विक नहीं, ऋण का सुलभ अभिगम और लचीली पुनर्भुगतान शर्तें।

- MUDRA कार्ड, कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये ऋण खाते पर जारी किया गया डेबिट कार्ड है।

- ऋण श्रेणियाँ:

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. प्रधानमंत्री MUDRA योजना का लक्ष्य क्या है? (2016) (a) लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना उत्तर: (a) |

प्रारंभिक परीक्षा

जीनोमइंडिया

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

नेचर जेनेटिक्स द्वारा जीनोमइंडिया परियोजना के निष्कर्षों को प्रकाशित किया गया जिसमें भारत भर के प्रमुख जातीय समूहों को कवर करते हुए 85 अलग-अलग जनसंख्या समूहों (32 आदिवासी और 53 गैर-आदिवासी) के लगभग 10,000 लोगों के संपूर्ण जीनोम को अनुक्रमित किया गया।

- इस अध्ययन में 180 मिलियन आनुवंशिक वेरिएंट की पहचान की गई है, जिनमें से 130 मिलियन ऑटोसोम्स (गैर-लैंगिक गुणसूत्र) तथा 50 मिलियन लैंगिक गुणसूत्र (X and Y) से संबंधित थे।

- कुछ विभिन्न रोगों से संबंधित हैं, कुछ दुर्लभ हैं तथा कुछ भारत या विशिष्ट समुदायों तक ही सीमित हैं।

जीनोमइंडिया परियोजना क्या है?

- जीनोम इंडिया परियोजना: जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) द्वारा वर्ष 2020 में शुरू की गई जीनोम इंडिया परियोजना का उद्देश्य भारतीय आबादी की आनुवंशिक विविधता का मानचित्रण करना है।

- भारतीय विज्ञान संस्थान के मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र तथा राष्ट्रीय जैव चिकित्सा जीनोमिक्स संस्थान सहित 20 से अधिक अग्रणी संस्थानों ने परियोजना के प्रथम चरण में 10,000 जीनोमों को अनुक्रमित करने के लिये सहयोग किया है।

- इसका मुख्य उद्देश्य एक व्यापक भारतीय संदर्भ वाले जीनोम का निर्माण करना है।

- IBDC: जीनोम डेटा भारतीय जैविक डेटा केंद्र (IBDC) में संग्रहीत किया जाना शामिल है जो भारत का पहला राष्ट्रीय जीवन विज्ञान डेटा भंडार है, जिसे जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्रीय केंद्र (RCB), फरीदाबाद में DBT के समर्थन तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के सहयोग से स्थापित किया गया है।

- महत्व: यह पहल वैश्विक डेटाबेस में भारतीय जीनोम के कम प्रतिनिधित्व की समस्या को दूर करती है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय जीनोमिक्स अनुसंधान में भारत की स्थिति में सुधार होगा।

जीनोम अनुक्रमण से संबंधित अन्य प्रमुख पहलें क्या हैं?

- IndiGen कार्यक्रम: इसे वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) द्वारा वर्ष 2019 में शुरू किया गया, जिसके तहत 1029 भारतीयों के संपूर्ण जीनोम को सफलतापूर्वक अनुक्रमित किया गया तथा 55.9 मिलियन एकल न्यूक्लियोटाइड वेरिएंट की पहचान की गई, जिनमें से 18 मिलियन (~ 32%) भारतीय जीनोम के लिये अद्वितीय थे।

- वन डे वन जीनोम पहल: DBT द्वारा वर्ष 2024 में शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य भारत की सूक्ष्मजीव विविधता को प्रदर्शित करने के लिये प्रतिदिन एक जीवाणु जीनोम को अनुक्रमित करना तथा सार्वजनिक रूप से जारी करना है।

- जीनोमिक्स एवं स्वास्थ्य के लिये वैश्विक गठबंधन (GA4GH): वर्ष 2013 में स्थापित GA4GH एक गैर-लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है जो मानवाधिकार ढाँचे के तहत जीनोमिक डेटा के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु मानक निर्धारित करता है।

- मानव जीनोम परियोजना: इसका समन्वयन अमेरिका द्वारा किया गया तथा यह वर्ष 1990 से 2003 तक संचालित रही, जिसके तहत शोधकर्त्ताओं को मानव जीव की आनुवंशिक संरचना के बारे में मौलिक जानकारी उपलब्ध कराई गई।

जीनोम अनुक्रमण क्या है?

- जीनोम: यह किसी जीव में उपस्थित आनुवंशिक सामग्री (अधिकांश जीवों में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड (DNA); कुछ वायरस में राइबोन्यूक्लिक एसिड) के संपूर्ण समूह को संदर्भित करता है।

- इसमें जीव के विकास, कार्यप्रणाली और अस्तित्व के लिये आवश्यक सभी जैविक निर्देश सम्मिलित होते हैं।

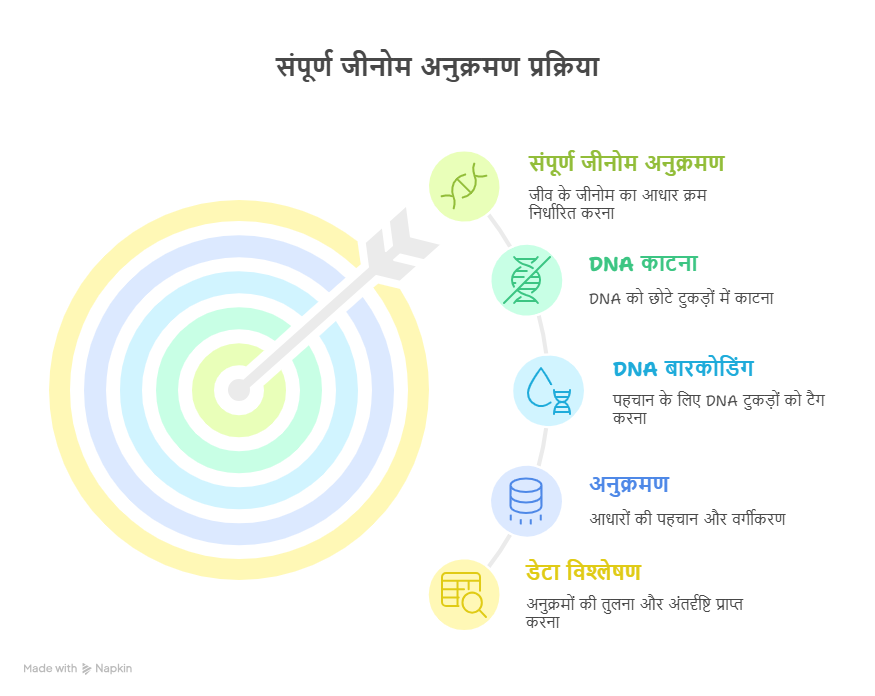

- जीनोम अनुक्रमण: यह किसी जीव के जीनोम में न्यूक्लियोटाइड बेस (एडेनिन (A), साइटोसिन (C), गुआनिन (G), थाइमिन (T) और यूरैसिल (U) के पूर्ण अनुक्रम को निर्धारित करने की प्रक्रिया है।

- इसमें संपूर्ण जीनोम, आंशिक जीनोम या लक्षित जीन अनुक्रमण शामिल हो सकता है

- संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण (WGS): इसका उपयोग एक ही समय में किसी जीव के जीनोम के संपूर्ण DNA अनुक्रम को निर्धारित करने के लिये किया जाता है जिससे संपूर्ण जीनोम में सभी न्यूक्लियोटाइड बेसों के सटीक क्रम की पहचान होती है।

- यह किसी जीव का सबसे व्यापक आनुवंशिक आधार उपलब्ध कराता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रश्न. भारत में कृषि के संदर्भ में प्रायः समाचारों में आने वाले ‘जीनोम अनुक्रमण (जीनोम सीक्वेंसिंग)’ की तकनीक का आसन्न भविष्य में किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है? (2017)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 उत्तर: (d) |

रैपिड फायर

उद्योगों के लिये “ब्लू श्रेणी”

स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने उद्योगों के लिये एक संशोधित वर्गीकरण प्रणाली शुरू की है, जिसमें आवश्यक पर्यावरणीय सेवाओं के लिये एक नई "ब्लू श्रेणी" शामिल है, जिसका उद्देश्य अपशिष्ट प्रबंधन और बायोमाइनिंग जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित करना है।

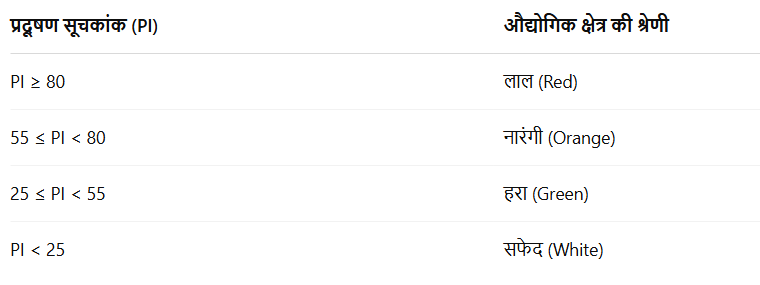

- वर्गीकरण पद्धति: यह वर्गीकरण CPCB के प्रदूषण सूचकांक (PI) पर आधारित है, जो वायु, जल और अपशिष्ट प्रदूषकों को ध्यान में रखते हुए उद्योगों को उनकी प्रदूषण क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है। श्रेणियों में रेड (PI > 80), ऑरेंज (55 ≤ PI < 80), ग्रीन (PI < 25) और ब्लू (आवश्यक पर्यावरणीय सेवाओं के लिये) शामिल हैं।

- ब्लू श्रेणी: इसमें लैंडफिल रखरखाव, बायोमाइनिंग और अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र जैसे उद्योगों को शामिल किया गया है। पर्यावरण प्रबंधन हेतु प्रोत्साहन के रूप में उन्हें संचालन हेतु सहमति हेतु दो वर्ष का विस्तार दिया जाएगा।

- उच्च PI (97.6) के बावजूद, अपशिष्ट-से-ऊर्जा संयंत्रों को उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली आवश्यक पर्यावरणीय सेवा के कारण ब्लू श्रेणी में रखा गया है।

- CBG (संपीड़ित बायोगैस) संयंत्र, अपने फीडस्टॉक के आधार पर, ब्लू श्रेणी की स्थिति के लिये भी पात्र हैं।

- CPCB: यह एक वैधानिक संगठन है, जिसका गठन जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत किया गया है। इसके अलावा, CPCB को वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत शक्तियाँ और कार्य सौंपे गए हैं।

- यह पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएँ प्रदान करता है।

और पढ़ें: भारत के स्टोन क्रशर सेक्टर के लिये CPCB के नए दिशानिर्देश

रैपिड फायर

कश्मीर में वसंत ऋतु का आगमन

स्रोत: द हिंदू

कश्मीर की विशिष्ट कृषि-जलवायु परिस्थितियों में विविध प्रकार के स्थानिक पौधों, विशेषकर वसंत ऋतु में खिलने वाले पौधों की संवृद्धि होती है, जो घाटी की जैवविविधता और सांस्कृतिक विरासत की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं।

- विशिष्ट कृषि-जलवायु परिस्थितियाँ: कश्मीर की तुंगीय भिन्नता (1,600 मीटर से 4,500 मीटर) के कारण यहाँ विविध प्रकार के वसंत पुष्प खिलते हैं, जैसे Colchicum luteum (वीर कौम), Sternbergia vernalis (गौल टूर) और Viburnum grandiflorum (कुलमंश), जो यहाँ की अत्यधिक शीत ऋतु और मृदु वसंत के कारण फलते-फूलते हैं।

- पारिस्थितिक और सांस्कृतिक महत्त्व: ये वसंत ऋतु के फूल फलों के पेड़ों के परागण के लिये आवश्यक परागणकों को सहायता प्रदान करके पारिस्थितिकी तंत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

- इनका सांस्कृतिक महत्त्व भी है, क्योंकि इनका औषधीय उपयोग किया जाता है तथा कश्मीरी लोककथाओं में भी इनका विवरण है।

- खतरे: असंवहनीय विकास, वनोन्मूलन और मानवीय अतिक्रमण से इन वसंतकालीन फूलों को खतरा है।

- जलवायु परिवर्तन के कारण फूलों के प्रतिरूप में बदलाव आ रहा है, जिससे समय से पहले फूल खिल रहे हैं और प्राकृतिक ऋतुनिष्ठ चक्र बाधित हो रहा है।

- हालाँकि ये पुष्प महत्त्वपूर्ण हैं किंतु वसंत ऋतु में खिलने वाले फूलों के लिये कोई समर्पित संरक्षण कार्यक्रम नहीं हैं। वर्तमान में इनका संरक्षण सलीम अली जैसे राष्ट्रीय उद्यानों और गुलमर्ग वन्यजीव अभयारण्य जैसे वन्यजीव अभयारण्यों द्वारा किया जाता है।

और पढ़ें: टाइटन अरुम फूल

रैपिड फायर

इंडिया स्किल्स एक्सेलेरेटर

स्रोत: पी.आई.बी

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) ने विश्व आर्थिक मंच (WEF) के सहयोग से “इंडिया स्किल्स एक्सेलेरेटर (ISA)” पहल का शुभारंभ किया।

- ISA एक राष्ट्रीय सार्वजनिक-निजी सहयोग मंच है जिसका उद्देश्य भारत के कौशल पारिस्थितिकी तंत्र में जटिल चुनौतियों का समाधान करने के लिये अंतर-क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है, जिसमें नवाचार, ज्ञान साझाकरण और नीति सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

- यह भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश का समर्थन करती है तथा इसका उद्देश्य भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाना है।

- 65% संगठनों ने कौशल अंतराल को एक प्रमुख बाधा बताया है, इस पहल का उद्देश्य समावेशी अपस्किलिंग, रीस्किलिंग और शिक्षा को उद्योग की ज़रूरतों के साथ संरेखित करके इन अंतरालों को कम करना है।

- वैश्विक संरेखण: इस पहल में वैश्विक रोज़गार बाज़ार में प्रतिस्पर्द्धात्मकता बनाए रखने के लिये विश्व आर्थिक मंच की 'भविष्य की नौकरियों की 2025 रिपोर्ट' से प्राप्त अंतर्दृष्टि के साथ संरेखित करने पर भी विचार किया गया है।

और पढ़ें: भविष्य की नौकरियों की रिपोर्ट 2025

रैपिड फायर

डायर वुल्फ

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

अमेरिका-स्थित बायो-टेक्नोलॉजी कंपनी (कोलोसल बायोसाइंसेज) ने दावा किया है कि उसने आनुवंशिक रूप से ऐसे भेड़िये के शावकों (रोमुलस, रेमुस और खलीसी) को तैयार किया है, जिनमें लंबे समय से विलुप्त हो चुके डायर वुल्फ (एनोसायन डायरस) के गुण मौज़ूद हैं।

आनुवंशिक रूप से तैयार किये गए भेड़िये के शावक:

- वैज्ञानिकों ने 13,000 से 72,000 वर्ष पुराने डायर वुल्फ जीवाश्मों से प्राप्त प्राचीन DNA का उपयोग कर सफेद कोट और मोटे फर जैसे गुणों की पहचान की।

- डायर वुल्फ के जीनोम की तुलना आधुनिक कैनिडाए (जैसे भेड़िये, सियार, लोमड़ी) से करने पर उन्हें ग्रे वुल्फ के साथ 99.5% DNA समानता मिली।

- CRISPR तकनीक का उपयोग करते हुए उन्होंने ग्रे वुल्फ की कोशिकाओं में 20 जीन स्थलों को संपादित किया, इन्हें पालतू कुत्तों की अंडाणु कोशिकाओं से मिलाया और भ्रूणों को कुत्तों के गर्भाशयों में प्रत्यारोपित किया।

- 8 प्रत्यारोपणों में से 3 आनुवंशिक रूप से परिवर्तित शावकों का जन्म 62 दिन की गर्भावस्था के बाद हुआ।

- विलुप्त हो चुके ग्रे वुल्फ से भिन्नता:

- जीन-संपादित शावक विलुप्त डायर वुल्फ के सटीक आनुवंशिक प्रतिरूप नहीं हैं। ग्रे वुल्फ से 99.5% DNA समानता होने के बावज़ूद, लाखों बेस पेयर में अंतर मौज़ूद हैं।

- इस प्रयोग ने पुनःनिर्मित जानवरों को डायर वुल्फ के रूप में वर्गीकृत किया है, जो मॉरफोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट (morphological species concept) पर आधारित है, जो कि सटीक आनुवंशिक या विकासवादी वंशावली पर नहीं, बल्कि शारीरिक समानता पर आधारित था।

डायर वुल्फ

- ये विशाल प्रागैतिहासिक कुत्तेनुमा जीव थे, जो लगभग 13,000 वर्ष पहले विलुप्त हो गये थे।

- दक्षिणी कनाडा और अमेरिका के मूल निवासी ये जानवर आधुनिक ग्रे वुल्फ से बड़े होते थे, इनकी ऊँचाई लगभग 3.5 फीट, लंबाई 6 फीट से अधिक और वज़न लगभग 68 किलोग्राम तक होता था, और संभवतः इनका कोट सफेद रंग का होता था।

- ये बाइसन और घोड़ों जैसे बड़े जानवरों का शिकार करते थे, ऐसा माना जाता है कि इनके विलुप्त होने का कारण शिकार की कमी और मानवीय हस्तक्षेप था।

और पढ़ें... भारतीय ग्रे वुल्फ