ब्राज़ील का G20: भारत की विरासत पर निर्माण

यह संपादकीय 18/11/2024 को हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित “Global South seeks to put its imprint on G20” पर आधारित है। यह लेख रियो में ब्राज़ील की G20 अध्यक्षता को दर्शाता है, जिसने भारत के वर्ष 2023 मानव-केंद्रित दृष्टिकोण को जारी रखते हुए सामाजिक समावेशन, भुखमरी में कमी और सतत् विकास को प्राथमिकता दी। ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका के साथ G20 ट्रोइका के हिस्से के रूप में, भारत विकासशील देशों के लिये संतुलित वैश्विक शासन को बढ़ावा देने के लिये प्रतिबद्ध है।

प्रिलिम्स के लिये:रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन, सामाजिक समावेश, सतत् विकास, भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा, वर्ष 2023 में G20 की अध्यक्षता, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, LiFE (पर्यावरण के लिये जीवन शैली) पहल, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, ऋण उपचार के लिये सामान्य ढाँचा, बहुपक्षीय विकास बैंक मेन्स के लिये:G20 की प्रभावशीलता को कमज़ोर करने वाली प्रमुख चुनौतियाँ, भारत की नेतृत्वकारी भूमिका को बढ़ाने में G20 की भूमिका। |

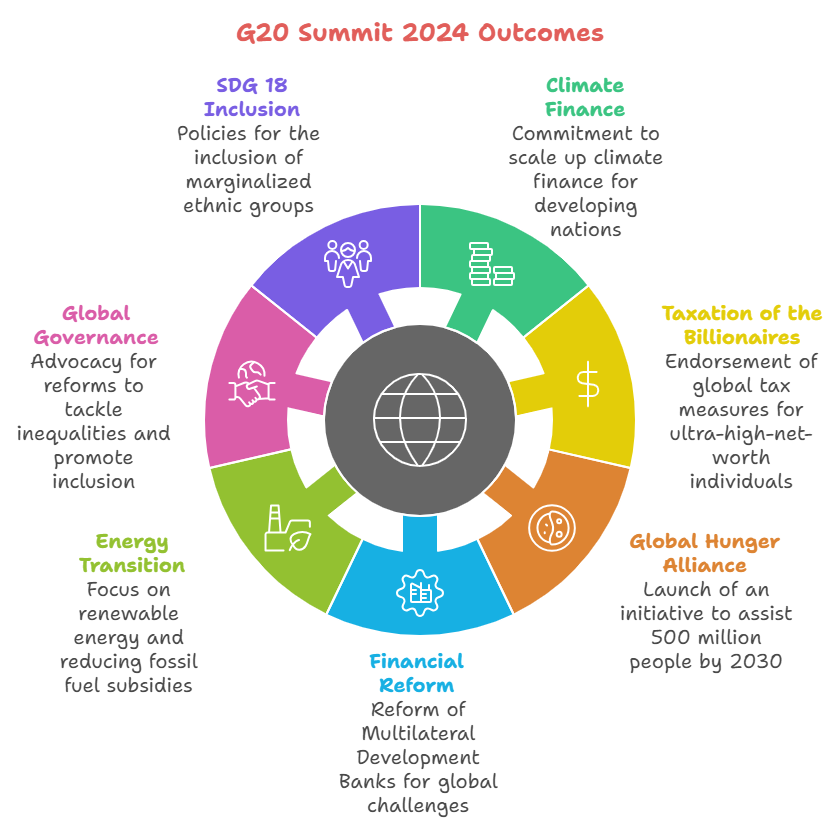

ब्राज़ील ने रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की, जो वर्ष 2023 में भारत की अध्यक्षता के दौरान स्थापित समावेशी शासन की गति को आगे बढ़ाता है। ब्राज़ील की अध्यक्षता के तहत, G20 ने सामाजिक समावेश, भुखमरी में कमी और सतत् विकास को प्राथमिकता दी- ये ऐसे विषय हैं जो भारत की पिछली अध्यक्षता के मानव-केंद्रित दृष्टिकोण के साथ निकटता से जुड़े हुए हैं। ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका के साथ G20 ट्रोइका के हिस्से के रूप में, भारत यह सुनिश्चित करना जारी रखता है कि मंच अधिक संतुलित वैश्विक शासन की ओर विकसित हो जो विकासशील देशों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है।

भारत ने अपनी वैश्विक नेतृत्व भूमिका को बढ़ाने के लिये G20 का किस प्रकार लाभ उठाया है?

- राजनयिक नेतृत्व: वर्ष 2023 में भारत की सफल G20 अध्यक्षता ने विकसित और विकासशील देशों के बीच एक सेतु के रूप में इसकी स्थिति स्थापित की है।

- भारत के नेतृत्व में अफ्रीकी संघ को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में ऐतिहासिक रूप से शामिल किये जाने से मंच का प्रतिनिधित्व बढ़ गया।

- गहरे भू-राजनीतिक मतभेदों के बावजूद सर्वसम्मति से दिल्ली घोषणा प्राप्त करना भारत की कूटनीतिक विजय थी।

- आर्थिक और व्यापारिक अवसर: G20 की सदस्यता भारत को वैश्विक आर्थिक नीतियों को आकार देने के लिये प्रत्यक्ष पहुँच प्रदान करती है, जो विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है क्योंकि भारत का लक्ष्य 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है।

- भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान घोषित भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) चीन के BRI के लिये एक रणनीतिक विकल्प का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे व्यापार मार्गों में संभावित रूप से 40% समय की बचत होगी।

- भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की सफलता, विशेष रूप से UPI, को G20 द्वारा विकासशील देशों के लिये एक मॉडल के रूप में समर्थन दिया गया।

- ये आर्थिक पहल भारत को एक प्रमुख बाज़ार और विकासात्मक समाधान के स्रोत के रूप में स्थापित करती हैं।

- सामरिक स्वायत्तता: G20 में भारत की भूमिका इसकी सामरिक स्वायत्तता को संतुलित करने में सहायक है, जो विशेष रूप से अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिमी ब्लॉक और रूस-चीन के बीच संबंधों के प्रबंधन में महत्त्वपूर्ण है।

- भारत की अध्यक्षता के दौरान वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की स्थापना, ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु कार्रवाई में भारत के नेतृत्व को प्रदर्शित करती है।

- चीन के क्षेत्रीय विस्तारवाद और रूस-यूक्रेन युद्ध जैसे विवादास्पद मुद्दों पर भारत की सफल पहल कूटनीतिक परिपक्वता को दर्शाती है।

- सतत् विकास और जलवायु: भारत ने वैश्विक दक्षिण के विकास अधिकारों को सुनिश्चित करते हुए अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं को आगे बढ़ाने के लिये G20 मंच का उपयोग किया।

- भारत की LiFE (पर्यावरण के लिये जीवनशैली) पहल को वैश्विक समर्थन प्राप्त हुआ, जिसमें वर्ष 2030 तक अनुमानित उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी लाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।

- भारत द्वारा समर्थित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (IAS) को G20 का समर्थन प्राप्त हुआ।

- सांस्कृतिक और सॉफ्ट पावर प्रक्षेपण: G20 ने भारत की सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिये एक अभूतपूर्व मंच प्रदान किया।

- भारत भर में आयोजित 200 से अधिक G20 बैठकों से पर्यटन राजस्व का एक बड़ा हिस्सा उत्पन्न हुआ।

- भारत की अध्यक्षता में "संस्कृति एकजुटता" पहल की शुरुआत हुई। यह सांस्कृतिक कूटनीति आधुनिक क्षमताओं वाले एक सभ्य देश के रूप में भारत की स्थिति को मज़बूत करती है।

G20 की प्रभावशीलता को कमज़ोर करने वाली प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- आम सहमति बनाना और निर्णय कार्यान्वयन: बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव, विशेष रूप से रूस-यूक्रेन संघर्ष में स्पष्ट, G20 के भीतर आम सहमति बनाना कठिन बना रहे हैं।

- हाल के शिखर सम्मेलनों ने इस चुनौती को दर्शाया है - जबकि भारत ने वर्ष 2023 में आम सहमति हासिल कर ली है, वर्ष 2022 में बाली शिखर सम्मेलन में संयुक्त विज्ञप्ति जारी करने में संघर्ष करना पड़ा।

- कार्यान्वयन में यह अंतर एक प्रभावी वैश्विक शासन मंच के रूप में G20 की विश्वसनीयता के लिये खतरा उत्पन्न करता है।

- वैश्विक आर्थिक विखंडन: यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ जैसे आर्थिक गुटों का उदय और संरक्षणवादी नीतियाँ वैश्विक आर्थिक सहयोग बनाए रखने की G20 की क्षमता के लिये खतरा हैं।

- व्यापार-प्रतिबंधात्मक उपायों का व्यापार कवरेज 828.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर अनुमानित किया गया था, जो वर्ष 2023 G20 रिपोर्ट में 246.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर से काफी अधिक था।

- बढ़ते अमेरिकी-चीन व्यापार तनाव ने आपूर्ति शृंखला पुनर्गठन को बढ़ावा दिया है। वर्ष 2022 में वैश्विक FDI 12% घटकर 1.3 ट्रिलियन डॉलर रह गया, जो बढ़ते आर्थिक राष्ट्रवाद को दर्शाता है।

- संस्थागत वैधता और प्रतिनिधित्व: अफ्रीकी संघ के शामिल होने के बावजूद, वैश्विक हितों का प्रतिनिधित्व करने में G20 की वैधता पर सवाल बने हुए हैं।

- यूरोपीय देशों (EU तथा इसके अलग-अलग सदस्य) के अधिक प्रतिनिधित्व के संबंध में आलोचना जारी है, जबकि अफ्रीका जैसे क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व अभी भी कम है।

- कार्यकुशलता और समावेशिता के बीच संतुलन बनाने की चुनौती G20 की भावी प्रासंगिकता के लिये केंद्रीय बनी हुई है।

- जलवायु कार्रवाई और विकास समझौते: विकास आवश्यकताओं के साथ जलवायु प्रतिबद्धताओं को संतुलित करना G20 सदस्यों के लिये महत्त्वपूर्ण चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है।

- प्रतिज्ञाओं के बावजूद, वैश्विक उत्सर्जन में 80% हिस्सा G20 देशों का है।

- प्रतिवर्ष 100 बिलियन डॉलर के जलवायु वित्त पोषण का वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है।

- विकासशील G20 सदस्यों के सामने विशेष चुनौतियाँ हैं- अकेले भारत को पेरिस समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिये वर्ष 2030 तक 2.5 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता है।

- तात्कालिक विकास आवश्यकताओं और दीर्घकालिक जलवायु लक्ष्यों के बीच तनाव निर्णायक कार्रवाई में बाधा उत्पन्न कर रहा है।

- ऋण स्थिरता और वित्तीय स्थिरता: वैश्विक ऋण का बढ़ता स्तर G20 के आर्थिक समन्वय प्रयासों के लिये महत्त्वपूर्ण चुनौतियाँ उत्पन्न करता है।

- IMF की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक ऋण सकल घरेलू उत्पाद का 238% तक पहुँच जाएगा, जिसमें विकासशील G20 सदस्य विशेष रूप से असुरक्षित होंगे।

- ऋण उपचार के लिये सामान्य ढाँचे को कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।

G20 की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिये क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं?

- कार्यान्वयन तंत्र को मज़बूत करना: निरंतरता और अनुपालन ट्रैकिंग बनाए रखने के लिये एक स्थायी G20 सचिवालय बनाएँ।

- स्पष्ट समय-सीमा और जवाबदेही उपायों के साथ कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रतिबद्धताएँ प्रस्तुत करनी चाहिये।

- तिमाही समीक्षा के साथ सदस्य प्रतिबद्धताओं के लिये एक स्वचालित ट्रैकिंग प्रणाली विकसित करना, कार्यान्वयन दरों से जुड़े वित्तीय प्रोत्साहन और दंड स्थापित करना तथा प्रमुख प्रतिबद्धताओं के लिये सहकर्मी समीक्षा तंत्र बनाना।

- निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार: दो-स्तरीय मतदान को लागू करना: रणनीतिक निर्णयों के लिये आम सहमति, परिचालन मामलों के लिये योग्य बहुमत।

- गतिरोध मुद्दों के लिये संकट समाधान प्रोटोकॉल स्थापित करना।

- जटिल नीति क्षेत्रों के लिये विशेष तकनीकी समितियाँ स्थापित करना।

- अरबपतियों पर कराधान और भूखमरी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन पर आम सहमति बनाने में ब्राज़ील 2024 की सफलता के साथ तालमेल बिठाना।

- वित्तीय संरचना को बढ़ाना: जलवायु वित्त कार्यान्वयन के लिये समर्पित वित्तपोषण तंत्र बनाना।

- ब्राज़ील शिखर सम्मेलन 2024 में किये गए वादे के अनुसार जलवायु वित्त को "अरबों से खरबों तक" बढ़ाया जाएगा।

- बहुपक्षीय विकास बैंकों में पूंजी पर्याप्तता ढाँचे को बेहतर बनाकर सुधार किया जाना चाहिये। मानकीकृत ऋण पुनर्गठन प्रक्रियाएँ स्थापित की जानी चाहिये।

- विकासशील देशों के लिये नवीन वित्तपोषण साधन विकसित किए जाने चाहिये।

- जलवायु कार्रवाई को सुदृढ़ बनाना: स्पष्ट संवितरण समय-सीमा के साथ जलवायु वित्त के लिये बाध्यकारी प्रतिबद्धताएँ बनाना।

- विकसित और विकासशील सदस्यों के बीच प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तंत्र स्थापित करना। मानकीकृत उत्सर्जन ट्रैकिंग सिस्टम विकसित करना। जलवायु कार्रवाई अनुपालन निगरानी संस्थापित करना।

- संकट प्रबंधन में सुधार: एक स्थायी आपातकालीन प्रतिक्रिया समन्वय केंद्र की स्थापना करना। विभिन्न प्रकार के संकटों के लिये मानकीकृत प्रोटोकॉल बनाएँ।

- त्वरित प्रतिक्रिया वित्तपोषण तंत्र स्थापित करना।

- स्पष्ट अधिदेशों के साथ संकट-विशिष्ट कार्य बल बनाएँ।

- वैश्विक आर्थिक विखंडन को संबोधित करना: G20 के भीतर "वैश्विक आपूर्ति शृंखला फोरम" जैसी पहलों को बढ़ावा देना, भू-राजनीतिक तनाव या आर्थिक राष्ट्रवाद के कारण होने वाले व्यवधानों को कम करने पर ध्यान केंद्रित करना।

- बहुपक्षीय व्यापार समझौतों के लिये लक्षित प्रोत्साहनों द्वारा समर्थित संरक्षणवादी नीतियों को न्यूनतम करने के उद्देश्य से संवाद को सुविधाजनक बनाना।

- हरित और डिजिटल प्रौद्योगिकियों में FDI आकर्षित करने के लिये G20 ढाँचे का शुभारंभ, कर व्यवस्थाओं में सामंजस्य स्थापित करने और नियामक बाधाओं को कम करने पर ज़ोर।

- संस्थागत वैधता और प्रतिनिधित्व को बढ़ाना: दक्षिण अमेरिका और छोटे द्वीपीय विकासशील राज्यों जैसे कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों से अतिरिक्त राज्यों को शामिल करके प्रतिनिधित्व का विस्तार करना।

- गैर-G20 देशों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और नागरिक समाज संगठनों के साथ संपर्क को बढ़ावा देना, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वैश्विक दृष्टिकोण प्रतिबिंबित हों।

- ऋण स्थिरता और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना: निजी ऋणदाताओं को शामिल करके और अधिक पारदर्शिता को बढ़ावा देकर ऋण के समाधान हेतु सामान्य ढाँचे में सुधार करना।

- ऋणग्रस्त देशों को जलवायु अनुकूलन परियोजनाओं में निवेश के लिये ऋण दायित्वों का आदान-प्रदान करने की अनुमति देने वाली पहलों को बढ़ावा देना।

- कमज़ोरियों की निगरानी करने, पूर्व चेतावनी देने तथा वैश्विक वित्तीय स्थिरता के लिये पूर्वनिवारक उपाय प्रस्तावित करने के लिये एक स्थायी डेब्ट ऑब्जर्वेटरी की स्थापना करना।

निष्कर्ष:

G20 वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिये एक महत्त्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है, और भारत ने समावेशी शासन, आर्थिक तथा जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिये इसका कुशलतापूर्वक लाभ उठाया है। संस्थागत तंत्र को मज़बूत करना, न्यायसंगत प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देना तथा विकास लक्ष्यों को जलवायु प्रतिबद्धताओं के साथ जोड़ना G20 के प्रभाव को बढ़ाने के लिये आवश्यक है।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: वर्ष 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता उसके कूटनीतिक नेतृत्व को प्रदर्शित करने तथा वैश्विक दक्षिण की चुनौतियों के समाधान में एक निर्णायक कदम होगा। चर्चा कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित में से किस एक समूह में चारों देश G-20 के सदस्य हैं? (2020) (a) अर्जेंटीना, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की उत्तर: (a) प्रश्न. ‘‘G20 कॉमन प्रेमवर्क’’ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2022)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: C |