भारत की आर्कटिक नीति: ध्रुवीय कूटनीति में उभरती शक्ति

यह एडिटोरियल 23/04/2025 को द हिंदू में प्रकाशित “Exploring India’s potential in the Arctic region” पर आधारित है। इस लेख में आर्कटिक के पिघलने के कारण उत्तरी समुद्री मार्ग से उभरने वाले रणनीतिक व्यापार अवसर पर प्रकाश डाला गया है।

प्रिलिम्स के लिये:आर्कटिक का महत्त्व, उत्तरी समुद्री मार्ग (NSR), INSTC (अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा), स्वेज़ नहर, क्रिटिकल मिनरल्स मिशन, संयुक्त राष्ट्र समुद्र विधि समझौता (UNCLOS), हिमाद्री अनुसंधान केंद्र मेन्स के लिये:भारत के लिये आर्कटिक क्षेत्र का महत्त्व, वर्तमान में आर्कटिक क्षेत्र को प्रभावित करने वाले महत्त्वपूर्ण मुद्दे। |

जैसे-जैसे वैश्विक व्यापार के स्वरूप भू-राजनीतिक तनावों और जलवायु परिवर्तन के बीच परिवर्तित हो रहे हैं, आर्कटिक क्षेत्र की पिघलती बर्फ 'नॉर्दर्न सी रूट'/उत्तरी समुद्री मार्ग (NSR) को खोल रही है, जो यूरोप और एशिया को जोड़ने वाला एक संभावित परिवर्तनकारी मार्ग बन सकता है। यह मार्ग समय और लागत, दोनों की उल्लेखनीय बचत की संभावना प्रस्तुत करता है। स्वालबार्ड संधि और अनुसंधान आधार हिमाद्री के माध्यम से आर्कटिक में अपनी प्रारंभिक भागीदारी के साथ, भारत ने अपनी आर्कटिक नीति- 2022 में इस अवसर को पहचाना है, लेकिन अब उसे विषम आर्कटिक परिस्थितियों के अनुकूल जहाज़ निर्माण क्षमताओं सहित व्यावहारिक कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। बजट (2025-26) के बजट में 3 बिलियन डॉलर का समुद्री विकास कोष और जहाज़ निर्माण क्लस्टरों को बढ़ावा देना एक सकारात्मक कदम है।

भारत के लिये आर्कटिक क्षेत्र का क्या महत्त्व है?

- जलवायु परिवर्तन और भारत के मॉनसून पर प्रभाव: आर्कटिक वैश्विक जलवायु प्रणालियों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसका तेज़ी से गर्म होना भारत के मॉनसून पैटर्न को सीधे प्रभावित करता है, जो इसकी कृषि एवं जल सुरक्षा के लिये महत्त्वपूर्ण है।

- आर्कटिक क्षेत्र में तापमान में वृद्धि से वायुमंडलीय परिसंचरण बाधित होता है, जिसके परिणामस्वरूप अप्रत्याशित मॉनसून होता है, जिससे खाद्य उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

- उदाहरण के लिये, हालिया शोध से पता चला है कि मध्य आर्कटिक में समुद्री बर्फ कम होने के कारण पश्चिमी और प्रायद्वीपीय भारत में कम वर्षा होती है, लेकिन मध्य एवं उत्तरी भारत में अधिक वर्षा होती है।

- पिछले 40 वर्षों के दौरान आर्कटिक क्षेत्र पृथ्वी के शेष हिस्से की तुलना में लगभग 4 गुना तेज़ी से गर्म हुआ है तथा भविष्य में और अधिक गर्मी पड़ने से मॉनसून पैटर्न में ये बदलाव और भी तीव्र हो सकते हैं।

- आर्कटिक हाइड्रोकार्बन एक्सेस: भारत की ऊर्जा सुरक्षा आर्कटिक संसाधनों, विशेष रूप से तेल और प्राकृतिक गैस से गहराई से जुड़ी हुई है, इस क्षेत्र में विश्व के 13% अज्ञात पेट्रोलियम और 30% गैस भंडार मौजूद हैं।

- चूँकि भारत अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने पर विचार कर रहा है, इसलिये वैश्विक ऊर्जा कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच इन संसाधनों तक अभिगम अत्यंत महत्त्वपूर्ण हो गया है।

- सखालिन-1 और वैंकोर्नेफ्ट परियोजनाएँ सहित रूस के साथ भारत के ऊर्जा समझौते आर्कटिक हाइड्रोकार्बन अन्वेषण में बढ़ती भागीदारी को दर्शाते हैं।

- रूस ने अपने विशाल आर्कटिक भंडार के साथ पहले ही भारत को महत्त्वपूर्ण मात्रा में तेल की आपूर्ति शुरू कर दी है, जिसके साथ ही वह भारत का शीर्ष आपूर्तिकर्त्ता बन गया है।

- सामरिक समुद्री मार्ग और शिपिंग: बर्फ पिघलने के कारण उत्तरी समुद्री मार्ग (NSR) के खुलने से यूरोप और एशिया के बीच एक छोटा व अधिक लागत प्रभावी मार्ग उपलब्ध हो गया है, जो भारत के व्यापारिक हितों के लिये महत्त्वपूर्ण है।

- यह मार्ग, स्वेज नहर जैसे पारंपरिक अवरोध बिंदुओं को दरकिनार करते हुए, शिपिंग समय और लागत को महत्त्वपूर्ण रूप से कम कर सकता है तथा बेहतर आर्थिक संबंधों को बढ़ावा दे सकता है।

- NSR यातायात में वृद्धि, जो वर्ष 2024 में बढ़कर 37.9 मिलियन टन हो गई, वैश्विक व्यापार के लिये इसके बढ़ते महत्त्व को रेखांकित करती है।

- INSTC (अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा), जो रूस के माध्यम से भारत को आर्कटिक से जोड़ता है, यूरोपीय और मध्य एशियाई बाज़ारों के साथ भारत के व्यापार को बढ़ाने के लिये भी तैयार है।

- महत्त्वपूर्ण खनिजों तक पहुँच: दुर्लभ मृदा तत्त्वों सहित आर्कटिक की खनिज संपदा भारत की 'मेक इन इंडिया' और तकनीकी महत्त्वाकांक्षाओं के लिये महत्त्वपूर्ण हो सकती है।

- इस क्षेत्र में दुर्लभ मृदा जैसे क्रिटिकल मिनरल्स के भंडार हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा प्रणालियों के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।

- ग्रीनलैंड में दुर्लभ खनिज पाए जाने के कारण, भारत का भावी आर्थिक विकास, विशेष रूप से नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन के माध्यम से तकनीक और रक्षा के क्षेत्र में, इन संसाधनों तक पहुँच से संबद्ध हुआ है।

- वैज्ञानिक सहयोग और अनुसंधान के अवसर: स्वालबार्ड में भारत का हिमाद्री अनुसंधान केंद्र और आर्कटिक देशों के साथ बढ़ते वैज्ञानिक सहयोग, भारत को वैश्विक जलवायु अनुसंधान में एक प्रमुख अभिकर्त्ता के रूप में स्थापित करते हैं।

- हिमालय क्षेत्र, जिसे प्रायः ‘तीसरा ध्रुव’ कहा जाता है, आर्कटिक क्षेत्र के साथ उल्लेखनीय समानताएँ साझा करता है, जो भारत को अपने उच्च तुंगता वाले पारिस्थितिकी तंत्रों के संदर्भ में बहुमूल्य सूचनाएँ प्रदान करता है।

- जलवायु परिवर्तन अनुसंधान पर हाल ही में भारत-नॉर्वे सहयोग, आर्कटिक क्षेत्र में बर्फ पिघलने और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों, विशेष रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में जलवायु विसंगतियों के दौरान संबंधों की खोज़ में भारत की सक्रिय भूमिका को दर्शाता है।

वर्तमान में आर्कटिक क्षेत्र को प्रभावित करने वाले महत्त्वपूर्ण मुद्दे क्या हैं?

- जलवायु परिवर्तन और तीव्र पर्यावरणीय क्षरण: आर्कटिक क्षेत्र वैश्विक औसत की तुलना में 4 गुना अधिक तेज़ी से गर्म हो रहा है, जिससे बर्फ तेज़ी से पिघल रही है और समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, जिसके वैश्विक पर्यावरणीय परिणाम बहुत गंभीर होते जा रहे हैं।

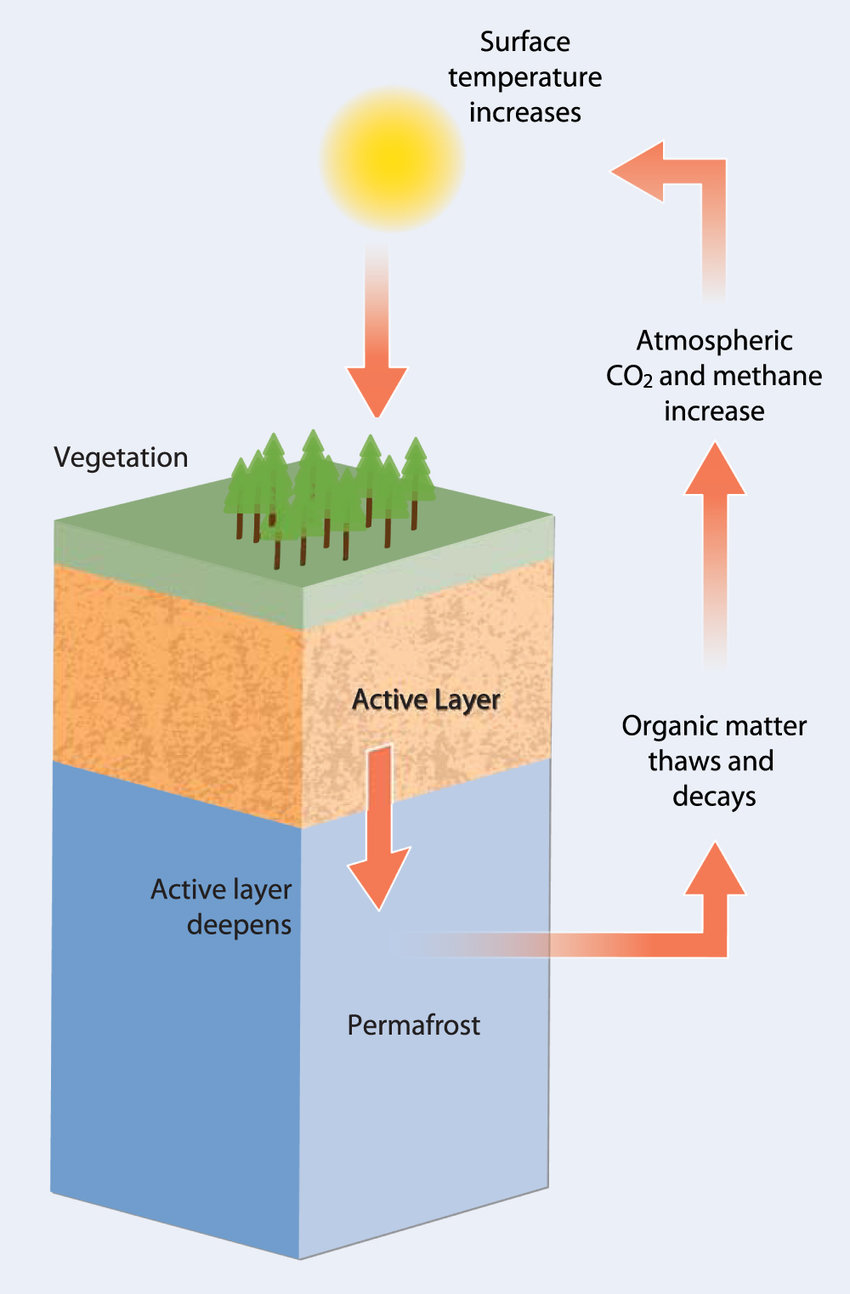

- यह तापवृद्धि उन प्रतिक्रियात्मक चक्रों को भी तीव्र करती है (जैसे पर्माफ्रॉस्ट (हिममूल) से मीथेन गैस का उत्सर्जन) जो जलवायु परिवर्तन को और अधिक घातक बना देते हैं।

- NASA के हालिया आँकड़ों से पता चलता है कि आर्कटिक सागर की बर्फ अब प्रति दशक 12.2% की दर से संकुचित हो रही है और वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि वर्ष 2050 तक आर्कटिक गर्मियों में बर्फ रहित हो सकता है।

- पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने से बड़ी मात्रा में ग्रीनहाउस गैसें उत्सर्जित हो रही हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग में तेज़ी आ रही है।

- भू-राजनीतिक तनाव और क्षेत्रीय विवाद: आर्कटिक एक प्रमुख भू-राजनीतिक आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है, जहाँ संसाधन निष्कर्षण अधिकारों और समुद्री मार्गों को लेकर आर्कटिक राज्यों के बीच क्षेत्रीय विवाद बढ़ रहे हैं।

- जलवायु परिवर्तन के कारण नए नौ-परिवहन मार्ग खुलने के साथ ही रूस, कनाडा और अमेरिका जैसे देशों के बीच प्रतिस्पर्द्धा बढ़ गई है, विशेष रूप से उत्तरी समुद्री मार्ग (NSR) और महाद्वीपीय शेल्फ पर।

- अमेरिका और रूस के बीच उत्तर पश्चिमी मार्ग (नॉर्थवेस्ट पैसेज) को लेकर लगातार मतभेद बने हुए हैं, जिसे कनाडा अपनी 'आंतरिक जलसीमा' के रूप में दावा करता है।

- आर्कटिक में रूस की सैन्य उपस्थिति बढ़ गई है, जिससे NATO देशों और अन्य आर्कटिक देशों के साथ तनाव बढ़ गया है।

- संसाधन निष्कर्षण और पर्यावरणीय जोखिम: आर्कटिक में अप्रयुक्त संसाधनों का विशाल भंडार है, जिसके कारण यह आर्थिक शोषण का प्रमुख लक्ष्य बन गया है।

- हालाँकि, इस क्षेत्र के सुभेद्य पारिस्थितिकी तंत्र का अर्थ है कि इसके दोहन से तेल रिसाव और पर्यावास विनाश सहित कई गंभीर खतरे जुड़े हैं।

- जैसे-जैसे आर्कटिक समुद्री मार्ग खुलते जाएंगे, संसाधनों का दोहन बढ़ेगा, क्योंकि एक्सॉनमोबिल जैसी कंपनियाँ पहले से ही भारी मात्रा में निवेश कर रही हैं, जिससे स्थायित्व को लेकर चिंताएँ बढ़ रही हैं।

- व्यापक अंतर्राष्ट्रीय शासन का अभाव: आर्कटिक के महत्त्व के बावजूद, इस क्षेत्र के संसाधनों और पर्यावरण संरक्षण को व्यापक रूप से नियंत्रित करने के लिये कोई व्यापक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी कार्यढाँचा नहीं है।

- आर्कटिक परिषद यद्यपि महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन इसमें प्रवर्तन शक्तियों का अभाव है तथा क्षेत्रीय विवाद अभी भी अनसुलझे हैं।

- संयुक्त राष्ट्र समुद्र विधि समझौता (UNCLOS) कुछ संरचना प्रदान करता है, लेकिन कई आर्कटिक राज्य परस्पर विरोधी क्षेत्रीय दावों पर ज़ोर देना जारी रखते हैं, जिससे वैश्विक शासन के प्रयास जटिल हो जाते हैं।

- चीन की बढ़ती उपस्थिति और आर्कटिक महत्त्वाकांक्षाएँ: चीन ने तेज़ी से स्वयं को ‘निकट-आर्कटिक राज्य’ के रूप में स्थापित किया है और आर्कटिक देशों के साथ निवेश एवं साझेदारी के माध्यम से आर्कटिक मामलों में अपनी भागीदारी को बढ़ाया है।

- इससे भारत और पश्चिमी देशों में इस क्षेत्र में चीन की रणनीतिक महत्त्वाकांक्षाओं, विशेषकर आर्कटिक संसाधनों एवं शिपिंग मार्गों तक पहुँच के संबंध में चिंताएँ उत्पन्न हो गई हैं।

- चीन की पोलर सिल्क रोड इनिशिएटिव, मलक्का जलडमरूमध्य जैसे पारंपरिक अवरोध बिंदुओं को दरकिनार करते हुए उत्तरी समुद्री मार्ग तक पहुँच सुनिश्चित करने की कोशिश करती है, जिससे क्षेत्र में शक्ति संतुलन बदल गया है।

- आर्कटिक सहयोग पर यूक्रेन युद्ध का प्रभाव: यूक्रेन में चल रहे संघर्ष ने आर्कटिक में सहयोग को बाधित कर दिया है, विशेष रूप से आर्कटिक परिषद के भीतर, जहाँ प्रमुख सदस्य राज्यों ने रूस के आक्रमण के बाद उसके साथ सहयोग निलंबित कर दिया है।

- इसके कारण कई संयुक्त वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजनाएँ और पर्यावरण संबंधी पहल रुक गई हैं, जो जलवायु परिवर्तन को समझने तथा उसके शमन के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।

- आर्कटिक परिषद से रूस के अलग-थलग होने से महत्त्वपूर्ण डेटा साझाकरण और वैज्ञानिक अनुसंधान में बाधा उत्पन्न हुई है (विशेष रूप से पर्माफ्रॉस्ट और आर्कटिक वार्मिंग पर) जो वैश्विक जलवायु मॉडल के लिये आवश्यक हैं।

आर्कटिक क्षेत्र में सतत् और जिम्मेदार अन्वेषण को बढ़ावा देने में भारत क्या भूमिका निभा सकता है?

- आर्कटिक वैज्ञानिक अनुसंधान और सहयोग को मज़बूत करना: भारत आर्कटिक में सहयोगात्मक अनुसंधान को बढ़ाकर अपनी भूमिका का विस्तार कर सकता है, विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन, हिमनद विज्ञान और पारिस्थितिकी तंत्र निगरानी के क्षेत्रों में।

- ध्रुवीय अनुसंधान अवसंरचना में निवेश बढ़ाकर, जैसे कि हिमाद्री अनुसंधान केंद्र का विस्तार करके, भारत वैश्विक वैज्ञानिक समझ में सक्रिय रूप से योगदान दे सकता है।

- आर्कटिक देशों और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक निकायों के साथ साझेदारी करने से भारत को पर्यावरणीय परिवर्तनों पर डेटा एकत्र करने एवं साझा करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा।

- आर्कटिक संसाधन शासन कार्यढाँचे को समर्थन: भारत आर्कटिक संसाधनों के सतत् और जिम्मेदार दोहन के लिये एक बाध्यकारी, नियम-आधारित शासन कार्यढाँचे को सुनिश्चित करने में नेतृत्व की भूमिका निभा सकता है।

- आर्कटिक परिषद के तहत पर्यावरणीय संधारणीयता को प्राथमिकता देते हुए संसाधन निष्कर्षण को विनियमित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर ज़ोर देकर, भारत यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है कि आर्कटिक विकास में क्षेत्र के विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र एवं मूलनिवासी समुदायों के अधिकारों का सम्मान किया जाए।

- पर्यावरण अनुकूल खनन प्रथाओं और कार्बन-शून्य ऊर्जा परियोजनाओं के संदर्भ में सक्रिय रूप से वार्ता करने से दीर्घकालिक संरक्षण के लिये आम सहमति बनाने में मदद मिल सकती है।

- आर्कटिक में हरित ऊर्जा पहल को बढ़ावा देना: भारत सौर और पवन ऊर्जा में अपनी विशेषज्ञता का लाभ उठाकर आर्कटिक में नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के प्रयासों का नेतृत्व कर सकता है।

- आर्कटिक देशों के साथ सहयोग के माध्यम से भारत हरित ऊर्जा समाधान प्रस्तुत करने में सहायता कर सकता है, जो संसाधन निष्कर्षण और परिवहन के पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम करेगा।

- आर्कटिक समुदायों और अनुसंधान स्टेशनों के लिये संयुक्त नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएँ स्थापित करने जैसी पहल न केवल सतत् विकास में योगदान कर सकती है, बल्कि पेरिस समझौते के तहत भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं का भी समर्थन कर सकती है।

- जलवायु अनुकूलन के लिये पर्यावरण कूटनीति को बढ़ावा देना: भारत आर्कटिक जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय नीति को प्रभावित करने के लिये अन्य गैर-आर्कटिक राज्यों, विशेष रूप से BRICS, ASEAN और G20 के साथ गठबंधन बनाकर पर्यावरण कूटनीति को बढ़ावा दे सकता है।

- आर्कटिक अनुकूलन पर बहुपक्षीय मंचों की सुविधा प्रदान करके, भारत यह सुनिश्चित कर सकता है कि वैश्विक जलवायु वार्ताओं में क्षेत्र की पर्यावरणीय चिंताओं पर ध्यान दिया जाए।

- भारत की मज़बूत कूटनीतिक पहुँच का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय जलवायु कार्यढाँचे में आर्कटिक-विशिष्ट अनुकूलन रणनीतियों को शामिल करने के लिये किया जा सकता है।

- आर्कटिक-अनुकूलित संधारणीयता मानकों को लागू करना: भारत आर्कटिक-अनुकूलित संधारणीयता मानकों के निर्माण का समर्थन कर सकता है जो जिम्मेदार अन्वेषण को सक्षम करते हुए सुभेद्य पारिस्थितिकी तंत्रों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

- ये मानक हिम आच्छादित जल में नौ-परिवहन, संसाधनों का सुरक्षित दोहन तथा आर्कटिक जैवविविधता के संरक्षण जैसे क्षेत्रों को प्रबंधित कर सकते हैं।

- आर्कटिक मूलनिवासी अधिकार संरक्षण पर अग्रणी पहल: भारत आर्कटिक शासन के कार्यढाँचे के भीतर सुदृढ़ मूलनिवासी अधिकार संरक्षण के लिये प्रयास कर सकता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि आर्कटिक संसाधनों के सतत् उपयोग में मूलनिवासी समुदायों की भी भागीदारी हो।

- लोकतांत्रिक शासन और समावेशी नीति निर्माण में भारत के अनुभव का उपयोग आर्कटिक विकास के हिस्से के रूप में उचित मुआवज़े, भूमि अधिकार और सांस्कृतिक संरक्षण का समर्थन करने के लिये किया जा सकता है।

- मूल-निवासियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देकर, भारत आर्कटिक में संसाधनों के उपयोग के लिये न्यायसंगत एवं सम्मानजनक मार्ग बनाने में सहायता कर सकता है।

- सतत् आर्कटिक अवसंरचना विकास को समर्थन: भारत सतत् आर्कटिक अवसंरचना विकास को बढ़ावा देने में संलग्न हो सकता है, जो हरित भवन प्रौद्योगिकियों और निम्न-कार्बन परिवहन प्रणालियों को एकीकृत करता है।

- आर्कटिक राज्यों और उद्योगों के साथ सहयोग करके भारत ऐसे बुनियादी अवसंरचना के निर्माण में सहायता कर सकता है जो पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम करेगा तथा आर्कटिक समुदायों के लिये आर्थिक अवसरों को बढ़ाएगा।

- इसमें इको-टूरिज़्म पहलों को समर्थन देना, संधारणीय बंदरगाह विकास तथा सुदूर आर्कटिक क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता के लिये स्मार्ट ग्रिड प्रणालियों का कार्यान्वयन शामिल हो सकता है।

निष्कर्ष:

मॉनसून पैटर्न को आकार देने से लेकर ऊर्जा और व्यापार मार्गों को खोलने तक, आर्कटिक का भारत के लिये बहुत ही रणनीतिक, पर्यावरणीय और आर्थिक महत्त्व है। जैसे-जैसे वैश्विक रुचि बढ़ती जा रही है, भारत को ध्रुवीय अनुसंधान, हरित प्रौद्योगिकी परिनियोजन और बहुपक्षीय पर्यावरणीय कूटनीति को बढ़ाकर संधारणीयता के साथ अपनी आकांक्षाओं को संतुलित करने की आवश्यकता है। संस्थागत क्षमताओं को सुदृढ़ करना और नियम-आधारित आर्कटिक शासन कार्यढाँचे को सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास करना महत्त्वपूर्ण होगा।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. "आर्कटिक क्षेत्र एक भू-राजनीतिक और पर्यावरणीय हॉटस्पॉट के रूप में उभर रहा है, जिसका प्रभाव ध्रुवीय क्षेत्र से कहीं आगे तक है।" इस संदर्भ में, भारत के लिये आर्कटिक के सामरिक, पर्यावरणीय और आर्थिक महत्त्व का परीक्षण कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्सप्रश्न 1. ‘मेथैन हाइड्रेट’ के निक्षेपों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं? (2019) 1. भूमंडलीय तापन के कारण इन निक्षेपों से मेथैन गैस का निर्मुक्त होना प्रेरित हो सकता है। नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (d) मेन्सप्रश्न 1. आर्कटिक की बर्फ़ और अंटार्कटिक के ग्लेशियरों का पिघलना किस तरह अलग-अलग ढंग से पृथ्वी पर मौसम के स्वरूप और मनुष्य की गतिविधियों पर प्रभाव डालते हैं ? स्पष्ट कीजिये। (2021) प्रश्न 2. उत्तरध्रुव सागर में तेल की खोज के क्या आर्थिक महत्त्व हैं और उसके संभव पर्यावरणीय परिणाम क्या होंगे? (2015) |