भारतीय समाज

विकास इंजन के रूप में भारतीय शहर

यह एडिटोरियल 21/04/2025 को हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित “Urban development must shed masterplan system” पर आधारित है। इस लेख में भारतीय शहरीकरण के विकास को दर्शाया गया है— स्वतंत्रता के बाद के सीमित औद्योगिक केंद्रों से लेकर उदारीकरण के बाद के ऐसे विकास केंद्रों तक, जो क्षेत्रीय विकास को आगे बढ़ा रहे हैं।

प्रिलिम्स के लिये:स्मार्ट सिटीज़ मिशन, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (AMRUT), नेशनल ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी 2017, शहरीकरण, सिटी-ऐज़-ग्रोथ-हब कॉन्सेप्ट, हैदराबाद की जीनोम वैली, रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016, प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) मेन्स के लिये:भारतीय शहर क्षेत्रीय विकास के इंजन के रूप में काम करते हैं, भारतीय शहरों की संधारणीयता और प्रभावशीलता में बाधा डालने वाले प्रमुख मुद्दे। |

स्वतंत्रता के बाद के भारत में प्रारंभिक शहरीकरण केवल औद्योगीकरण पर आधारित था, जिससे ऐसे आर्थिक केंद्र बने जो अलग-थलग थे और जिनके क्षेत्रीय संपर्क कमज़ोर थे। हाल के उदारीकरण ने प्रमुख शहरों को ‘विकास केंद्रों’ में बदल दिया है जो आसपास के क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देते हैं, सघन श्रम बाज़ारों और विशेष आपूर्ति शृंखलाओं के साथ उत्पादक शहरी समूहों का निर्माण करते हैं। वर्ष 2024 के केंद्रीय बजट ने आर्थिक विकास को गति देने के लिये भारत के 474 शहरी समूहों की क्षमता को पहचानते हुए इस सिटी-ऐज़-ग्रोथ-हब कॉन्सेप्ट को औपचारिक रूप दिया। हालाँकि, इन केंद्रों को मिश्रित भूमि उपयोग नियोजन, अधूरे परिवहन नेटवर्क, खंडित उपयोगिताओं और राजस्व सृजन में महत्त्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

भारतीय शहर क्षेत्रीय विकास के इंजन के रूप में किस प्रकार काम करते हैं?

- क्षेत्रीय क्लस्टरों और उपग्रह शहरों का उदय: उपग्रह शहरों और शहरी समूहों का विकास मेट्रो शहरों के क्षेत्रीय आर्थिक प्रभाव को बढ़ा रहा है।

- दिल्ली NCR और बेंगलुरु के परिधीय शहरों जैसे क्षेत्रों में आर्थिक वृद्धि देखा गया है, जिससे आसपास के क्षेत्र गतिशील व्यापार केंद्रों में बदल गए हैं।

- उदाहरण के लिये, दिल्ली NCR में नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसे क्षेत्र औद्योगिक पावरहाउस बन गए हैं।

- ज्ञान और नवाचार पारिस्थितिकी: भारत के शहरी क्षेत्र नवाचार एवं ज्ञान-संचालित विकास को बढ़ावा दे रहे हैं तथा विश्वविद्यालय, अनुसंधान केंद्र और प्रौद्योगिकी पार्क विकास के केंद्र के रूप में उभर रहे हैं।

- पुणे, हैदराबाद और चेन्नई जैसे शहर अनुसंधान एवं विकास तथा स्टार्टअप के लिये समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र विकसित कर रहे हैं।

- उदाहरण के लिये, हैदराबाद की जीनोम वैली, जहाँ 200 से अधिक बायोटेक कंपनियाँ स्थित हैं, जीव विज्ञान नवाचार के लिये एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित है, जो क्षेत्रीय आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

- मेट्रो शहरों में सेवा-आधारित आर्थिक विकास: भारत के मेट्रो शहर, विशेषकर बेंगलुरु, दिल्ली और हैदराबाद, सेवा-आधारित आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रहे हैं।

- ये शहर IT, वित्त और सेवाओं में प्रचुर रोज़गार अवसरों के कारण कुशल एवं अकुशल दोनों प्रकार के श्रमिकों को आकर्षित करते हैं।

- सघन श्रम बाज़ार ने उत्पादकता बढ़ाई है, स्टाफिंग में विलंब को कम किया है तथा आय के स्तर में वृद्धि की है।

- उदाहरण के लिये, बेंगलुरु भारत के 150 बिलियन डॉलर के तकनीकी क्षेत्र का केंद्र है, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 10% हिस्सा है। इस सेवा वृद्धि को तेज़ी से शहरीकरण और बेहतर भौतिक बुनियादी अवसंरचना द्वारा समर्थित किया जाता है।

- अवसंरचना विकास से क्षेत्रीय संपर्क में वृद्धि: शहरी अवसंरचना का उन्नयन, जैसे मेट्रो प्रणाली और स्मार्ट सड़क नेटवर्क, शहरों को विकास के इंजन में बदल रहा है।

- पुणे और अहमदाबाद जैसे शहरों में मेट्रो परियोजनाओं के माध्यम से कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है, जिससे वस्तु परिवहन एवं लोगों के आवागमन की गति तेज़ हुई है।

- उदाहरण के लिये, हाल के आँकड़ों से पता चलता है कि चेन्नई मेट्रो के अंगीकरण से यातायात में 15-20% की कमी आई है। इसी तरह, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, जो शहरों के बीच यात्रा के समय को आधे से कम करने का वादा करता है से क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

- भावी विकास के लिये स्थिरता और हरित अवसंरचना: भारत में शहरी विकास में स्थिरता एक आधारशिला बनती जा रही है, जिसमें हरित अवसंरचना, जल संरक्षण और अपशिष्ट प्रबंधन पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है।

- चेन्नई और मुंबई जैसे शहरों में वर्षा जल संचयन, अपशिष्ट-से-ऊर्जा परियोजनाएँ और हरित भवन एकीकृत किये गए हैं।

- स्मार्ट मीटर और पाइपलाइन उन्नयन के माध्यम से जल रिसाव को 30% तक कम करने की मुंबई की पहल एक बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाती है।

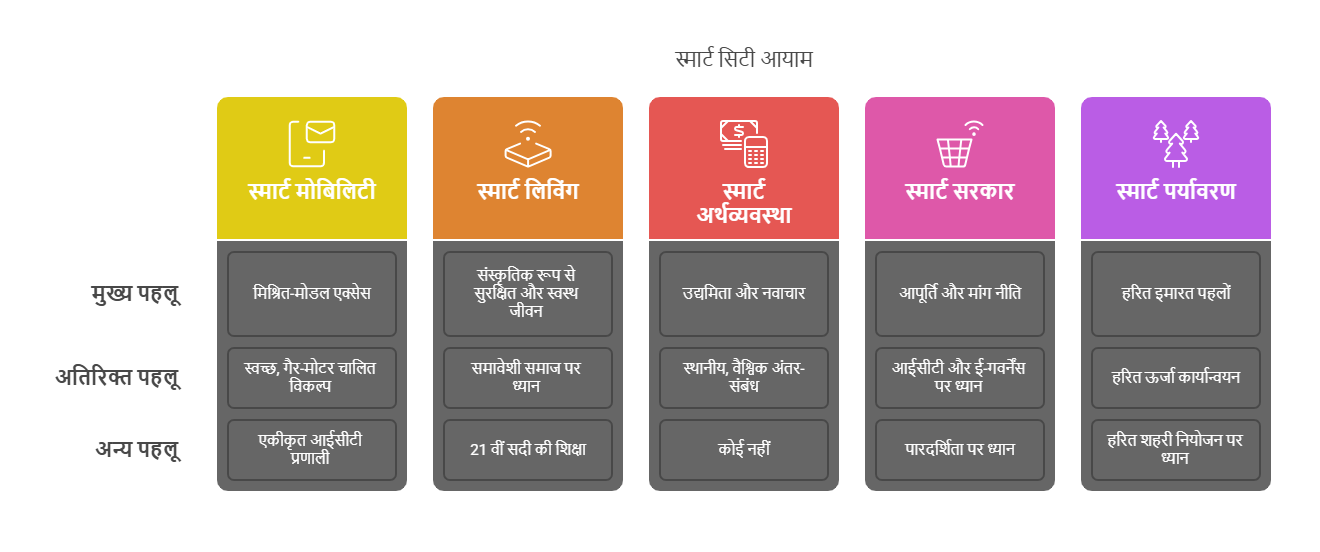

- 100 शहर अब स्मार्ट सिटीज़ मिशन का हिस्सा हैं, जो शहरी नियोजन में हरित प्रथाओं को एकीकृत करते हैं।

- शहरी रियल एस्टेट में वित्तीयकरण और निवेश: रियल एस्टेट क्षेत्र शहरी क्षेत्रों में आर्थिक विकास का एक प्रमुख चालक रहा है, जिसमें संपत्ति के मूल्यों में वृद्धि और आवासीय एवं वाणिज्यिक स्थानों की मांग में वृद्धि हुई है।

- मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में रियल एस्टेट में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) बढ़ रहा है, जिससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल रहा है।

- उदाहरण के लिये, भारतीय रियल एस्टेट में संस्थागत निवेश वर्ष 2024 में 6.5 बिलियन डॉलर को पार कर गया। इसके अलावा, रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 और GST जैसे कर सुधारों ने पारदर्शिता एवं निवेश प्रवाह को बढ़ाया है।

- क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने वाले नीतिगत सुधार: अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (AMRUT) और नेशनल ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी 2017 सहित हाल के नीतिगत सुधार, शहरी नियोजन को क्षेत्रीय एकीकरण की दिशा में पुनः उन्मुख करने में महत्त्वपूर्ण रहे हैं।

- ये सुधार परिवहन, जल आपूर्ति, स्वच्छता में सुधार तथा सतत्, निवास योग्य शहरों के निर्माण पर केंद्रित हैं।

- उदाहरण के लिये, शहरी विकास के लिये अमृत योजना के 77,640 करोड़ रुपए के आवंटन से भोपाल एवं वाराणसी जैसे शहरों को बुनियादी अवसंरचना और शहरी सेवाओं में सुधार करने में मदद मिली है, जिससे उनकी क्षेत्रीय आर्थिक भूमिका बढ़ी है।

भारतीय शहरों की स्थिरता और प्रभावशीलता में बाधा डालने वाले प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- शहरी बुनियादी अवसंरचना की कमी और अकुशल योजना: कई भारतीय शहर पुराने और खंडित बुनियादी अवसंरचना से जूझ रहे हैं, जो तेज़ी से हो रहे शहरीकरण को सहारा देने में विफल हैं।

- केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2031 तक शहरी आबादी 600 मिलियन तक पहुँचने का अनुमान है, जिसके लिये तत्काल बुनियादी अवसंरचना के उन्नयन की आवश्यकता है।

- भारत को शहरी बुनियादी अवसंरचना के लिये ₹4.6 लाख करोड़ के वार्षिक निवेश की आवश्यकता है, फिर भी वर्तमान वित्तपोषण ₹1.3 लाख करोड़ तक सीमित है।

- केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2031 तक शहरी आबादी 600 मिलियन तक पहुँचने का अनुमान है, जिसके लिये तत्काल बुनियादी अवसंरचना के उन्नयन की आवश्यकता है।

- वायु प्रदूषण और पर्यावरण क्षरण: वायु प्रदूषण भारतीय शहरों के लिये एक गंभीर चिंता का विषय है तथा कई शहर लगातार विश्व में सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शुमार हैं।

- उद्योगों, वाहनों और निर्माण गतिविधियों पर कड़े नियमों के अभाव के कारण प्रदूषण का स्तर चिंताजनक स्तर पर पहुँच गया है।

- वर्ष 2024 में भारत विश्व भर में पाँचवें सबसे प्रदूषित देश के रूप में स्थान पर है, जिसमें मेघालय का बर्नीहाट विश्व स्तर पर सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र होगा।

- दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) प्रायः खतरनाक स्तर तक पहुँच जाता है, जिससे लाखों लोग प्रभावित होते हैं।

- आवास की कमी और अनौपचारिक बस्तियाँ: शहरी क्षेत्रों में आवास की कमी तेज़ी से हो रहे प्रवास एवं भूमि की बढ़ती लागत के कारण और भी बढ़ गई है, जिसके परिणामस्वरूप अनौपचारिक बस्तियाँ विकसित हो रही हैं।

- भारत में वर्ष 2011 में की गई सबसे हालिया व्यापक मलिन बस्तियों की जनगणना से पता चला कि शहरी क्षेत्रों में 65 मिलियन लोग झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं; यह आँकड़ा तब से लगातार बढ़ रहा है।

- प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत बड़ी संख्या में मकान स्वीकृत होने के बावजूद, निर्माण पूरा होने और अधिभोग दर लक्ष्य से कम है।

- उदाहरण के लिये, इस योजना का लक्ष्य वर्ष 2022 तक 1.12 करोड़ घर बनाना था, जिसमें से 1.08 करोड़ को मंजूरी दी गई। हालाँकि, केवल 60.5 लाख घर ही पूरे (लक्ष्य का 60%) हुए।

- जल की कमी और अकुशल संसाधन प्रबंधन: जल की कमी भारतीय शहरों में एक बढ़ता हुआ संकट है, जो अत्यधिक दोहन, खराब जल प्रबंधन एवं बढ़ती मांग के कारण और भी बदतर हो गया है।

- कई शहर घटते भूजल भंडार पर निर्भर हैं, जबकि यमुना और गंगा जैसी नदियाँ गंभीर प्रदूषण का सामना कर रही हैं।

- उदाहरण के लिये, बंगलुरु और दिल्ली को वर्ष 2024 में गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ा।

- अनुमान है कि वर्ष 2030 तक देश की जल मांग उपलब्ध आपूर्ति से दोगुनी हो जाएगी, जिसका अर्थ है कि करोड़ों लोगों के लिये जल की गंभीर कमी होगी, जो स्थायी जल प्रबंधन की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

- कई शहर घटते भूजल भंडार पर निर्भर हैं, जबकि यमुना और गंगा जैसी नदियाँ गंभीर प्रदूषण का सामना कर रही हैं।

- यातायात भीड़भाड़ और अकुशल सार्वजनिक परिवहन: भारतीय शहरों में यातायात भीड़भाड़ एक गंभीर समस्या है, जो उत्पादकता और जीवन की गुणवत्ता को कम कर रही है।

- अकुशल सार्वजनिक परिवहन प्रणाली और निजी वाहनों की बढ़ती संख्या इस चुनौती में योगदान देती है।

- उदाहरण के लिये, वर्ष 2021 में मुंबई का भीड़भाड़ का स्तर 53% था, उसके बाद बेंगलुरु, नई दिल्ली (48%) और पुणे (42%) का स्थान था।

- अकुशल अपशिष्ट प्रबंधन और ठोस अपशिष्ट संकट: भारत के शहरों में भारी मात्रा में ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है, लेकिन अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियाँ बहुत हद तक अप्रभावी हैं।

- अकुशल पृथक्करण, अपर्याप्त पुनर्चक्रण और जागरूकता की कमी प्रमुख मुद्दे हैं।

- उदाहरण के लिये, दिल्ली नगर निगम ने इस वर्ष की शुरुआत में भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया था कि शहर में प्रतिदिन 10,000 टन से अधिक अपशिष्ट उत्पन्न होता है, जिसमें से अधिकांश को गाज़ीपुर, भलस्वा और ओखला में पहले से ही भरे हुए लैंडफिल स्थलों में फेंक दिया जाता है।

- अप्रभावी शासन और प्रशासनिक बाधाएँ: कमज़ोर शासन संरचनाएँ, खंडित निर्णय-प्रक्रिया और प्रशासनिक विलंब भारतीय शहरों में कुशल शहरी प्रबंधन में बाधा डालते हैं।

- राजनीतिक और प्रशासनिक विखंडन के कारण प्रायः शहरी विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब होता है।

- उदाहरण के लिये, मुंबई में तटीय सड़क और मेट्रो विस्तार जैसी चल रही बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं में नियामक बाधाओं के कारण विलंब हो रहा है।

- राजनीतिक और प्रशासनिक विखंडन के कारण प्रायः शहरी विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब होता है।

- जलवायु परिवर्तन की संवेदनशीलता: भारतीय शहर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों, जैसे अत्यधिक उष्मा (नगरीय ऊष्मा द्वीप प्रभाव), बाढ़ और समुद्र के बढ़ते स्तर के प्रति तेज़ी से सुभेद्य होते जा रहे हैं।

- IPE-ग्लोबल और Esri-इंडिया के एक नए अध्ययन से पता चला है कि भारत के 85% से अधिक ज़िले चरम जलवायु घटनाओं के प्रति सुभेद्य हैं।

- भारत में हाल की शहरी बाढ़ की घटनाएँ, जैसे वर्ष 2020 और 2023 की मुंबई बाढ़, वर्ष 2015 में चेन्नई बाढ़ तथा जुलाई 2023 की दिल्ली बाढ़, चरम मौसमी घटनाओं के प्रति भारतीय शहरों की भेद्यता को उजागर करती हैं।

भारतीय शहरों के सतत् विकास और वृद्धि को बढ़ावा देने के लिये क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं?

- स्मार्ट विकास सिद्धांतों के साथ एकीकृत शहरी नियोजन: शहरी नियोजन एकीकृत, अनुकूलनीय और दूरदर्शी होना चाहिये तथा आवासीय, वाणिज्यिक एवं हरित स्थानों के संतुलित मिश्रण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।

- गतिशील शहरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सख्त क्षेत्रीयकरण कानूनों के स्थान पर अनुकूल भूमि-उपयोग नीतियों को अपनाया जाना चाहिये तथा कुशल शहरी प्रबंधन के लिये GIS जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकियों को एकीकृत किया जाना चाहिये।

- भारत पोर्टलैंड, ओरेगन शहर से सीख ले सकता है जो मिश्रित उपयोग ज़ोनिंग पर विशेष ज़ोर देते हुए अनुकूली भूमि उपयोग नीतियों का उपयोग करता है।

- गतिशील शहरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सख्त क्षेत्रीयकरण कानूनों के स्थान पर अनुकूल भूमि-उपयोग नीतियों को अपनाया जाना चाहिये तथा कुशल शहरी प्रबंधन के लिये GIS जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकियों को एकीकृत किया जाना चाहिये।

- सार्वजनिक परिवहन अवसंरचना और गतिशीलता समाधान को बढ़ाना: शहरों में भीड़भाड़ कम करने और संधारणीय गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिये बहुविध सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क में निवेश करना महत्त्वपूर्ण है।

- मेट्रो रेल प्रणाली, बस रैपिड ट्रांज़िट (BRT) और साइकिल लेन जैसी गैर-मोटर चालित परिवहन अवसंरचना का विस्तार करके यातायात की भीड़ एवं निजी वाहनों पर निर्भरता को कम किया जा सकता है।

- मोबिलिटी-एज़-ए-सर्विस (MaaS) प्लेटफॉर्म को लागू करने से शहरी निवासियों के लिये निर्बाध, अंतर-संबद्ध परिवहन विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं, जिससे दक्षता को बढ़ावा मिलेगा और कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी।

- भारत बोगोटा, कोलंबिया से प्रेरणा ले सकता है, जिसने विश्व प्रसिद्ध बस रैपिड ट्रांज़िट (BRT) प्रणाली को लागू किया, जिससे यातायात की भीड़ कम हुई और संधारणीय परिवहन को बढ़ावा मिला।

- जल संसाधन प्रबंधन और संरक्षण पहल: शहरों को बढ़ती जल कमी को दूर करने के लिये वर्षा जल संचयन, भू-जल पुनर्भरण और अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण जैसी सुदृढ़ जल संरक्षण तकनीकों को लागू करना चाहिये।

- शहर-व्यापी जल प्रबंधन कार्यढाँचे की स्थापना, जिसमें निगरानी, डेटा विश्लेषण और पूर्वानुमान मॉडलिंग को एकीकृत किया जाए, बेहतर जल वितरण एवं संसाधन प्रबंधन में मदद कर सकता है।

- तूफानी जल के प्रबंधन तथा जलभृतों को पुनः भरने के लिये पारगम्य फुटपाथों और शहरी आर्द्रभूमियों जैसे हरित बुनियादी अवसंरचना को बढ़ावा दिया जाना चाहिये, जिससे बाढ़ के जोखिम को कम किया जा सके।

- भारत इस संबंध में सिंगापुर की जल प्रबंधन रणनीतियों को अपना सकता है।

- अपशिष्ट प्रबंधन में चक्रीय अर्थव्यवस्था पद्धतियाँ: अपशिष्ट प्रबंधन में चक्रीय अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण के अंगीकरण से प्रदूषण और संसाधनों की बर्बादी को कम किया जा सकता है।

- शहरों को स्रोत पर ही अपशिष्ट को पृथक् करने पर ध्यान देना चाहिये, पुनर्चक्रण दरों में वृद्धि करनी चाहिये तथा लैंडफिल पर निर्भरता को कम करने के लिये अपशिष्ट-से-ऊर्जा बनाने वाले संयंत्रों में निवेश करना चाहिये।

- निर्माताओं के लिये विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (EPR) को बढ़ावा दिया जाना चाहिये, ताकि जिसके तहत उन्हें उपभोग के बाद अपने उत्पाद वापस लेने की आवश्यकता हो, यह संसाधन लूप को बंद कर सकता है।

- भारत स्वीडन के वेस्ट-टू-एनर्जी मॉडल से लाभ उठा सकता है, जहाँ अपशिष्ट को पुनर्चक्रित करके ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है।

- किफायती और समावेशी आवास नीतियाँ: सतत् शहरी विकास के लिये किफायती, समुत्थानशील और समावेशी आवास पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है।

- लैंड पूलिंग, सार्वजनिक-निजी भागीदारी और किफायती आवास योजनाओं में बढ़ते निवेश के संयोजन से शहरी आवास की कमी को दूर किया जा सकता है।

- शहरी नवीकरण परियोजनाओं को उचित स्वच्छता, बुनियादी अवसंरचना और सुविधाओं तक अभिगम के साथ मलिन बस्तियों वन अनौपचारिक बस्तियों के उन्नयन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि शहर के सभी निवासी आर्थिक विकास से लाभान्वित हों।

- जलवायु अनुकूलन और आपदा मोचन हेतु तैयारी को सुदृढ़ करना: शहरों को जलवायु संबंधी जोखिमों से बचाने के लिये, शहरी विकास योजनाओं में जलवायु अनुकूलन को एकीकृत करना आवश्यक है।

- बाढ़ अवरोधक, तापरोधी भवन और ग्रीन रूफ मॉडल आधारित जलवायु अनुकूल बुनियादी अवसंरचना का निर्माण करने से चरम मौसमी घटनाओं के प्रति सुभेद्यता कम हो सकती है।

- शहरी वानिकी और हरित स्थानों जैसी नगरीय ऊष्मा द्वीप शमन रणनीतियाँ शीतलन प्रभाव प्रदान कर सकती हैं तथा शहरों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकती हैं।

- स्मार्ट शहरों के लिये तकनीकी एकीकरण: स्मार्ट शहर प्रौद्योगिकियों की प्रभावी तैनाती से शहरी प्रबंधन और सेवा वितरण में सुधार हो सकता है।

- वास्तविक काल निगरानी और निर्णय लेने के लिये IoT, AI एवं डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करके यातायात प्रवाह, अपशिष्ट प्रबंधन, ऊर्जा उपयोग व सार्वजनिक सुरक्षा को अनुकूलित किया जा सकता है।

- स्मार्ट ग्रिड, स्मार्ट मीटर और विवेकपूर्ण परिवहन प्रणालियाँ परिचालन दक्षता बढ़ा सकती हैं तथा लागत कम कर सकती हैं।

- भारत स्मार्ट शहरों के लिये स्पेन के बार्सिलोना दृष्टिकोण को अपना सकता है, जहाँ अपशिष्ट, यातायात और ऊर्जा खपत के वास्तविक काल प्रबंधन के लिये IoT सेंसर का उपयोग किया जाता है।

- शासन सुधार और विकेंद्रीकरण: सतत् शहरी विकास के लिये प्रभावी शासन महत्त्वपूर्ण है। स्थानीय सरकारों को शक्तियों का विकेंद्रीकरण संसाधनों के बेहतर प्रबंधन, उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने और शहरी निर्णय लेने में नागरिक भागीदारी को बढ़ाने में सक्षम होगा।

- शहरी स्थानीय निकायों को सुदृढ़ बनाने तथा प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के माध्यम से शहरी योजनाकारों को सशक्त बनाने से नीति कार्यान्वयन और जवाबदेही में सुधार होगा।

- एक अधिक पारदर्शी और सहभागितापूर्ण शासन मॉडल (पुणे की तरह) विभिन्न शहरों के समक्ष आने वाली विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करने में मदद करेगा तथा शहरी लाभों का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करेगा।

निष्कर्ष:

यद्यपि भारतीय शहर क्षेत्रीय विकास के महत्त्वपूर्ण इंजन के रूप में विकसित हुए हैं, फिर भी बुनियादी अवसंरचना, संधारणीयता और शासन में महत्त्वपूर्ण चुनौतियाँ बनी हुई हैं। दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित करने के लिये, स्मार्ट शहरी नियोजन को एकीकृत करना, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाना और संधारणीय संसाधन प्रबंधन को लागू करना आवश्यक है। सतत् शहर एवं संतुलित समुदाय (SDG11), जलवायु परिवर्तन कार्रवाई (SDG13) को बढ़ावा देना और असमानताओं को कम करना (SDG10) आवश्यक है ताकि शहरी विकास से सभी नागरिक समान रूप से लाभान्वित हो सकें।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न प्रश्न. भारत में क्षेत्रीय आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में शहरी समूहों की भूमिका पर चर्चा कीजिये। इस विकास को बनाए रखने में भारतीय शहरों के समक्ष कौन-सी प्रमुख चुनौतियाँ हैं और इन चुनौतियों का समाधान करने में सतत् शहरी नियोजन किस प्रकार मदद कर सकता है? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्सप्रश्न 1. भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन-सा एक कथन सही है? (2019) (a) अपशिष्ट उत्पादक को पाँच कोटियों में अपशिष्ट अलग-अलग करने होंगे। उत्तर: (c) मेन्सप्रश्न 1. कई वर्षों से उच्च तीव्रता की वर्षा के कारण शहरों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ रही है। शहरी क्षेत्रों में बाढ़ के कारणों पर चर्चा करते हुए इस प्रकार की घटनाओं के दौरान जोखिम कम करने की तैयारियों की क्रियाविधि पर प्रकाश डालिये। (2016) प्रश्न 2. क्या कमज़ोर और पिछड़े समुदायों के लिये आवश्यक सामाजिक संसाधनों को सुरक्षित करने के द्वारा, उनकी उन्नति के लिये सरकारी योजनाएँ, शहरी अर्थव्यवस्थाओं में व्यवसायों की स्थापना करने में उनको बहिष्कृत कर देती हैं? (2014) |