विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

AI संचालित मौसम पूर्वानुमान

प्रिलिम्स के लिये:कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, एल नीनो, हिंद महासागर द्विध्रुव मेन्स के लिये:भारत में जलवायु और मौसम पूर्वानुमान में AI/ML की भूमिका, जलवायु लचीलेपन के लिये मिशन मौसम का महत्त्व |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

चरम मौसम की घटनाओं, जैसे कि हीट वेव और आकस्मिक बाढ़ की बढ़ती घटनाओं के कारण, भारत द्वारा अपनी मौसम पूर्वानुमान क्षमताओं का वर्द्धन करने हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और मशीन लर्निंग (ML) पर निर्भर होना अत्यावश्यक होता जा रहा है और इस प्रयास को 'मिशन मौसम' के शुभारंभ से और बल मिला है।

भारत किस प्रकार AI-संचालित मौसम पूर्वानुमान को अपना रहा है?

- AI-आधारित मौसम पूर्वानुमान: यह उच्च सटीकता के साथ मौसम पैटर्न और चरम मौसम की घटनाओं का पूर्वानुमान किये जाने के उद्देश्य से विभिन्न स्रोतों से प्राप्त डेटा का विश्लेषण करने हेतु AI और मशीन लर्निंग के उपयोग को संदर्भित करता है, जिससे बेहतर निर्णयन और आपदा प्रबंधन में मदद मिलती है।

- AI आधारित पूर्वानुमान से संबंधित भारत की प्रमुख पहल:

- मौसम सूचना नेटवर्क और डाटा प्रणाली (WINDS): कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने हाइपर-लोकल, दीर्घकालिक मौसम डेटा उत्पन्न करने के लिये WINDS की शुरुआत की है।

- WINDS के तहत 200,000 से अधिक ग्राउंड स्टेशन संस्थापित किये जाएंगे, जिससे मौसम संबंधी आँकड़ों के संग्रहण में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे विशेष रूप से कृषि और आपदा प्रबंधन आवश्यकताओं की दृष्टि से मौसम संबंधी पूर्वानुमानों में सुधार होगा।

- AI और मशीन लर्निंग सेंटर: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने मौसम पूर्वानुमान को बेहतर बनाने के लिये पुणे में AI और मशीन लर्निंग सेंटर की स्थापना की है, जो अल्प दूरी की वर्षा का पूर्वानुमान करने और उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाले नगरीय डेटासेट पर ध्यान केंद्रित करेगा तथा डॉपलर रडार डेटा की सहायता से वर्षा और हिमपात का तात्कालिक पूर्वानुमान करेगा।

- AI-आधारित मानसून पूर्वानुमान मॉडल: IIT-दिल्ली स्थित DST सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन क्लाइमेट मॉडलिंग (CECM) ने अन्य शोधकर्त्ताओं के साथ मिलकर ऐतिहासिक आँकड़ों और अल नीनो तथा हिंद महासागर द्विध्रुव (IOD) जैसे जलवायु चालकों का उपयोग करते हुए मानसून पूर्वानुमान हेतु AI/ML-आधारित मॉडल विकसित किये हैं।

- इन मॉडलों ने पारंपरिक भौतिक मॉडलों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है तथा वर्ष 2002-2022 की अवधि के लिये इनकी सफलता दर 61.9% रहने का अनुमान है।

- इन मॉडलों द्वारा महीनों पहले ही वर्षा का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है तथा इन्हें बदलते जलवायु आँकड़ों के आधार पर अद्यतन भी किया जा सकता है।

- मौसम सूचना नेटवर्क और डाटा प्रणाली (WINDS): कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने हाइपर-लोकल, दीर्घकालिक मौसम डेटा उत्पन्न करने के लिये WINDS की शुरुआत की है।

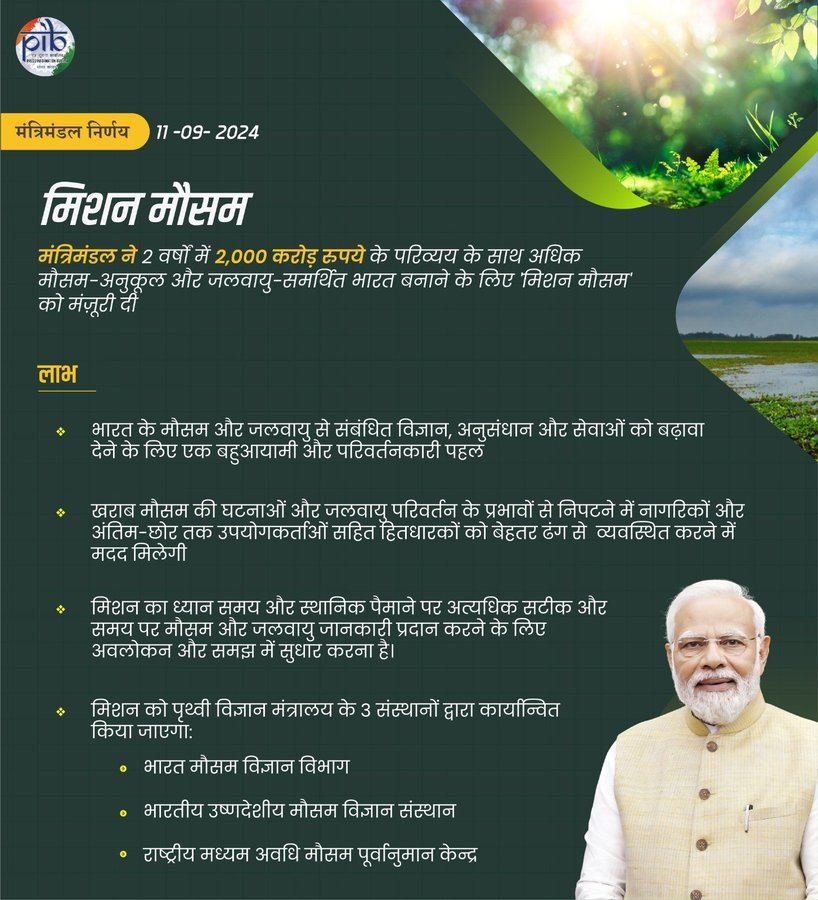

मिशन मौसम क्या है?

- परिचय: भारत में मौसम और जलवायु पूर्वानुमान प्रणालियों को आधुनिक बनाने के लिये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) के तहत वर्ष 2024 में मिशन मौसम शुरू किया गया।

- इसका उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान, आपदा तैयारी और क्षेत्र-विशिष्ट सलाह को बढ़ावा देकर देश को “मौसम आपदाओं के प्रति तैयार" करने के साथ "जलवायु स्मार्ट" बनाना है।

- आवश्यकता: भारत की कृषि पर निर्भरता, जलवायु परिवर्तनशीलता एवं लगातार होने वाली चरम मौसमी घटनाओं से सटीक पूर्वानुमान निर्णायक है।

- मिशन मौसम बेहतर फसल नियोजन के लिये मानसून पूर्वानुमान को उन्नत बनाकर तथा बेहतर संसाधन प्रबंधन और बुनियादी ढाँचा नियोजन के माध्यम से ग्रामीण विकास को समर्थन देने के साथ इन चुनौतियों का समाधान करने पर केंद्रित है।

- कार्यान्वयन रणनीति: इसे मुख्य रूप से भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD), भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM) और राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र (NCMRWF) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

- यह बुनियादी ढाँचे के विकास (डॉपलर रडार, मौसम स्टेशन) के माध्यम से मौसम पूर्वानुमान को उन्नत करने पर केंद्रित है।

- इस मिशन के तहत सुपरकंप्यूटिंग शक्ति का लाभ उठाने के साथ सटीक जलवायु मॉडलिंग के लिये प्रत्यूष और मिहिर जैसी उन्नत प्रणालियों का उपयोग किया जाना शामिल है।

- वर्तमान स्थिति: पूरे भारत में 37 से अधिक डॉप्लर मौसम रडार स्थापित किये गए हैं जिससे रियल टाइम निगरानी उन्नत हुई है।

- मौसम ऐप के तहत 450 शहरों के लिये मौसम पूर्वानुमान प्रदान किया जाता है और राष्ट्रीय मानसून मिशन के तहत मौसमी भविष्यवाणी मॉडल में सुधार हुआ है।

AI पूर्वानुमान, पारंपरिक पूर्वानुमान विधियों से किस प्रकार भिन्न है?

|

पहलू |

AI मॉडल |

पारंपरिक विधियाँ (संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान (NWP) |

|

डेटा-संचालित बनाम भौतिकी-आधारित |

AI मॉडल के तहत भौतिक प्रक्रियाओं जैसे वायुमंडलीय अंतःक्रियाओं को समझे बिना पैटर्न और सहसंबंधों का पता लगाने के लिये बड़े डेटासेट का उपयोग किया जाता है। |

पारंपरिक मॉडल के तहत वायुमंडल का अनुकरण करने के लिये द्रव गतिकी एवं ऊष्मागतिकी से संबंधित भौतिक समीकरणों का उपयोग किया जाता है। |

|

कंप्यूटेशनल दृष्टिकोण |

AI द्वारा एल्गोरिदम विकसित करके और सूक्ष्म पैटर्न का पता लगाकर, वास्तविक समय का पूर्वानुमान उन्नत होता है। |

NWP मॉडलों के तहत जटिल, समय लेने वाली गणनाओं के लिये (विशेष रूप से दीर्घकालिक पूर्वानुमानों में) सुपर कंप्यूटरों की आवश्यकता होती है। |

|

नमनीयता और अनुकूलनीयता |

AI द्वारा नए डेटा के अनुसार खुद को ढाल लिया जाता है जिसमें विविध इनपुट (जैसे, महासागरीय लवणता) के साथ विभिन्न भौगोलिक स्थितियों के अनुसार खुद को समायोजित करना शामिल है। |

NWP मॉडल निश्चित नियमों पर निर्भर होते हैं जिससे ये कम अनुकूल होने के साथ चरम घटनाओं के लिये इन्हें अद्यतन करने की आवश्यकता होती है। |

|

चरम घटनाओं की भविष्यवाणी |

AI द्वारा बड़े डेटासेट का विश्लेषण करने के माध्यम से हीटवेव और बाढ़ जैसी चरम घटनाओं का अधिक सटीक पूर्वानुमान लगाया जाता है। |

NWP सामान्य मौसम के लिये अच्छा है लेकिन स्थानीय चरम घटनाओं के पूर्वानुमान में समस्या आती है। |

AI-आधारित पूर्वानुमान में क्या चुनौतियाँ हैं?

- डेटा की गुणवत्ता और उपलब्धता: AI मॉडल को बृहद, उच्च-गुणवत्ता वाले डेटासेट की आवश्यकता होती है, लेकिन मौसम संबंधी डेटा विशेषकर दूरवर्ती क्षेत्रों में सामान्यतः असंगत, विरल या गलत होता है।

- जटिल मौसम प्रणालियाँ: मौसम प्रणालियाँ अव्यवस्थित और अरैखिक होती हैं, जिससे AI के लिये उनका सटीक पूर्वानुमान कर पाना कठिन हो जाता है। क्षेत्रीय परिवर्तनशीलता से और जटिलताएँ उत्पन्न होती हैं।

- विवेचनीयता: AI मॉडल सामान्यतः "ब्लैक बॉक्स" के रूप में कार्य करते हैं, जिसका अर्थ है कि उनके द्वारा किये गए पूर्वानुमान की व्याख्या कर पाना कठिन है, जिससे ऐसे वर्ग जो विशेषज्ञ नहीं है, के बीच विश्वास संबंधी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।

- विशेषज्ञता का अभाव: AI-आधारित पूर्वानुमान के लिये जलवायु विज्ञान और मशीन लर्निंग दोनों में अंतर-विषयक विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, जिसका भारत में अभाव है।

- सीमित कंप्यूटेशनल अवसंरचना: AI मॉडल को विशेष रूप से उच्च-रिज़ॉल्यूशन पूर्वानुमानों के लिये महत्त्वपूर्ण कंप्यूटिंग शक्ति की आवश्यकता होती है।

- कई भारतीय संस्थानों में अभी भी AI-आधारित मौसम पूर्वानुमान का समर्थन करने के लिये उच्च-प्रदर्शन GPU जैसे आवश्यक बुनियादी ढाँचे का अभाव है।

- पूर्वाग्रह और विश्वास संबंधी मुद्दे: AI मॉडलों की प्रायः उनकी "ब्लैक-बॉक्स" प्रकृति के लिये आलोचना की जाती है, जिससे यह समझना कठिन हो जाता है कि पूर्वानुमान कैसे किया जाता हैं।

- AI मॉडल्स को प्रशिक्षित किये गए डेटा से पूर्वाग्रह प्राप्त हो सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अविश्वसनीय पूर्वानुमान हो सकते हैं, और AI-आधारित पूर्वानुमानों में जनता का विश्वास एक चिंता का विषय है।

भारत में AI-आधारित मौसम पूर्वानुमान की प्रभावशीलता में सुधार के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं?

- हाइब्रिड दृष्टिकोण: पारंपरिक भौतिकी-आधारित मॉडलों के साथ AI/ML को संयोजित करने से हाइब्रिड प्रणालियाँ बनती हैं जो दोनों की शक्तियों का लाभ उठाती हैं।

- यह दृष्टिकोण भौतिक वायुमंडलीय सिद्धांतों के साथ डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि को मिलाकर, विशेष रूप से जटिल मौसम पैटर्न के लिये पूर्वानुमान की सटीकता को बढ़ाता है।

- स्थानीयकृत डेटा संग्रह के लिये क्राउडसोर्सिंग: गूगल मैप्स और गूगल डीपमाइंड के जेनकास्ट (GenCast) AI मॉडल जैसे प्लेटफार्मों का लाभ उठाते हुए, नागरिक स्थानीयकृत मौसम डेटा का योगदान कर सकते हैं, जिससे AI मॉडल के लिये वास्तविक समय की प्रतिक्रिया में मदद मिल सकती है ताकि भविष्यवाणियों को परिष्कृत किया जा सके।

- इस डेटा को मौसम जैसे ऐप्स में एकीकृत करने से समुदाय-संचालित पूर्वानुमान में वृद्धि होती है, तथा चरम मौसम की घटनाओं के लिये सटीकता में सुधार होता है।

- ग्राउंड स्टेशन नेटवर्क का विस्तार: WINDS (जिसका लक्ष्य 200,000 से अधिक नए स्टेशन बनाना है) जैसी पहलों के माध्यम से स्वचालित मौसम स्टेशन (AWS) और स्वचालित वर्षा गेज (ARG) नेटवर्क का विस्तार करने से AI मॉडल के लिये डेटा मज़बूत होगा।

- निजी क्षेत्र के नेटवर्क का उपयोग करने तथा निर्बाध एकीकरण सुनिश्चित करने से पूर्वानुमान की सटीकता को और अधिक बढ़ाया जा सकता है।

- वैश्विक सहयोग: भारत गूगल और नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) जैसे वैश्विक नेताओं के साथ संयुक्त परियोजनाओं और साझा डेटासेट पर सहयोग करके AI-आधारित मौसम पूर्वानुमान में तेज़ी ला सकता है।

- AI/ML और जलवायु विज्ञान संस्थानों की स्थापना से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा समर्थित अंतःविषय विशेषज्ञता को बढ़ावा मिलेगा।

- मौसम पूर्वानुमान सम्मेलन में वार्षिक AI की मेज़बानी और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पेशकश से कुशल पेशेवरों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होगी।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मौसम पूर्वानुमान को लागू करने में प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं? इनसे निपटने के उपाय सुझाइए। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी-कभी समाचारों में उल्लिखित ‘इंडियन ओशन डाइपोल (IOD) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2017)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 उत्तर: (b) मेन्स:प्रश्न . मौसम विज्ञान में ‘तापमान व्युत्क्रम’ की घटना से आप क्या समझते हैं? उस स्थान के मौसम तथा निवासियों को यह कैसे प्रभावित करता है? (2013) |

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

पहलगाम आतंकी हमला और सिंधु जल संधि का निलंबन

प्रिलिम्स के लिये:सिंधु जल संधि, एकीकृत चेक पोस्ट, अनुच्छेद 370, विश्व बैंक, स्थायी मध्यस्थता न्यायालय मेन्स के लिये:सिंधु जल संधि का निलंबन, आतंकवाद और सुरक्षा, भारत की विदेश नीति और सामरिक हित |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जम्मू-कश्मीर की बैसरन घाटी (पहलगाम) में हुए घातक आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ पाँच सूत्री कार्य योजना को मंज़ूरी दे दी है। इस हमले में 26 नागरिकों की मौत हो गई थी।

- पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के सहयोगी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) ने कथित तौर पर हमले की ज़िम्मेदारी ली है।

नोट: TRF का वर्ष 2020 में उदय हुआ। इसे गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2023 में विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया गया था।

- TRF का उदय दो प्रमुख घटनाक्रमों के बाद हुआ: वर्ष 2018 में लश्कर के शीर्ष नेतृत्व का खत्म होना और वर्ष 2019 में जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द किया जाना।

पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा घोषित 5 सूत्री कार्य योजना क्या है?

- सिंधु जल संधि का निलंबन: भारत ने वर्ष 1960 की सिंधु जल संधि (IWT) को तब तक के लिये निलंबित कर दिया है जब तक कि पाकिस्तान सीमापार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं कर देता है।

- यह भारत के दृष्टिकोण में बदलाव को दर्शाता है जिसमें जल विज्ञान संबंधी लाभ को दबाव के साधन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है।

- अटारी-वाघा सीमा चेक पोस्ट को बंद करना: भारत ने पंजाब के अटारी में एकीकृत चेक पोस्ट (आईसीपी) को बंद कर दिया है जिससे लोगों और वस्तुओं की आवाजाही निलंबित हो गई है।

- केवल वैध दस्तावेज़ो के साथ सीमा पार करने वाले व्यक्तियों को ही 1 मई 2025 तक लौटने की अनुमति दी जाएगी।

- पाकिस्तान के लिये सार्क वीज़ा छूट योजना रद्द करना: भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिये दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) वीज़ा छूट योजना (SVES) को रद्द कर दिया है।

- पहले से जारी सभी SVES वीज़ा निरस्त माने जाएंगे ।

- पाकिस्तानी सैन्य सलाहकारों का निष्कासन: नई दिल्ली में पाकिस्तान के रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया गया है और उन्हें भारत से बाहर जाना होगा। भारत इस्लामाबाद से अपने सलाहकारों को भी वापस बुलाएगा।

- राजनयिक कार्मिकों की संख्या में कमी: भारत 1 मई 2025 तक इस्लामाबाद स्थित अपने उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या को 55 से घटाकर 30 कर देगा।

- यह कूटनीतिक भागीदारी में स्पष्ट गिरावट का संकेतक है जिसका उद्देश्य आधिकारिक स्तर पर द्विपक्षीय वार्ता को रोकना है।

पाकिस्तान के पहलगाम हमले के पीछे संभावित भू-राजनीतिक कारक क्या हैं?

- भारत की कश्मीर नीति: पाकिस्तान वर्ष 2019 में भारत द्वारा अनुच्छेद 370 को हटाने और पाक अधिकृत कश्मीर पर कब्जे के कारण अपनी स्व-घोषित संप्रभुता के क्रम में चुनौती के रूप में देखता है।

- पाकिस्तान के हाशिये पर जाने तथा कश्मीर में स्थिरता लाने में भारत की सफलता से संभवतः पाकिस्तान ने इस क्षेत्र में अपनी स्थिति पुनः स्थापित करने के लिये हिंसा का सहारा लिया है।

- अंतर्राष्ट्रीय अलगाव: पाकिस्तान के पारंपरिक सहयोगी जैसे अमेरिका, खाड़ी देश और यहाँ तक कि चीन भी इस्लामाबाद की घटती विश्वसनीयता और लाभ के कारण उससे दूरी बना रहे हैं।

- इसके अतिरिक्त वर्ष 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के बाद, अमेरिका के लिये पाकिस्तान का रणनीतिक महत्त्व काफी कम हो गया है, जिससे वह कूटनीतिक रूप से अलग-थलग पड़ गया है।

- आर्थिक पतन: गिरती अर्थव्यवस्था, बढ़ती मुद्रास्फीति और कमज़ोर सरकारी संस्थाओं ने पाकिस्तान को तेजी से अस्थिर बना दिया है।

- पाकिस्तान के पश्चिमी सीमा पर बढ़ते बलूच विद्रोह और निरंतर आतंकवादी गतिविधियों ने देश को विदेशी निवेशकों के लिये कम आकर्षक बना दिया है, जिससे इसकी आर्थिक परेशानियाँ बढ़ गई हैं और सुधार की संभावनाएँ बाधित हो गई हैं।

- वैश्विक भू-राजनीतिक संदेश: पहलगाम हमले का समय, जो प्रधानमंत्री मोदी की सऊदी अरब यात्रा और अमेरिकी उपराष्ट्रपति की भारत यात्रा के साथ संरेखित है, यह दर्शाता है कि पाकिस्तान अपनी क्षेत्रीय शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है और दक्षिण एशिया में अपने प्रभाव को जारी रखने का संकेत दे रहा है।

- वैश्विक निंदा के बावजूद, पाकिस्तान अपने बढ़ते अलगाव के बीच कूटनीतिक रूप से पुनः जुड़ने के लिये अंतर्राष्ट्रीय ध्यान (International Attention) को एक अवसर के रूप में देख सकता है।

सिंधु जल संधि (IWT) का महत्त्व क्या है?

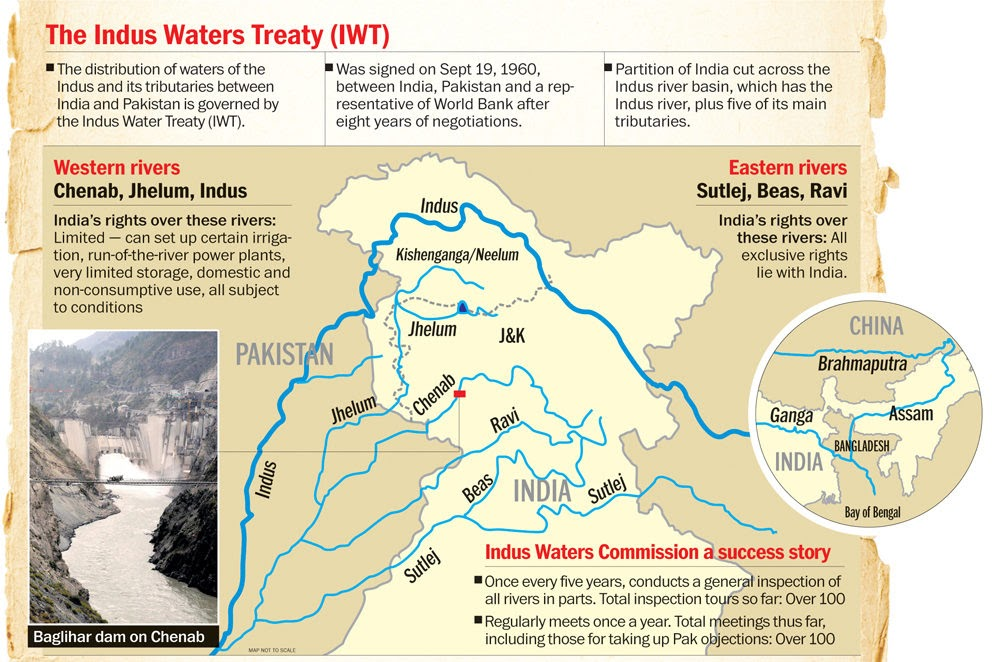

- सिंधु जल संधि (IWT): भारत और पाकिस्तान के बीच नौ वर्षों की बातचीत के बाद 1960 में कराची में हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि की मध्यस्थता विश्व बैंक ने की थी।

- संधि के तहत सिंधु नदी प्रणाली की "पूर्वी नदियों" (रावी, व्यास और सतलुज) को भारत को अप्रतिबंधित उपयोग के लिये आवंटित किया गया है, जबकि "पश्चिमी नदियों" (सिंधु, झेलम और चिनाब) को पाकिस्तान के लिये आरक्षित किया गया है, जिससे पाकिस्तान को कुल जल के लगभग 80% तक पहुँच प्राप्त हो जाती है।

- भारत को संधि के तहत डिजाइन और परिचालन शर्तों के अधीन नेविगेशन, कृषि और जलविद्युत जैसे पश्चिमी नदियों के सीमित गैर-उपभोग्य उपयोग की अनुमति है।

- सिंधु जल संधि ने वार्षिक वार्ता और सहयोग सुनिश्चित करने के लिये एक स्थायी सिंधु आयोग (PIC) की स्थापना की, तथा एक त्रिस्तरीय विवाद समाधान तंत्र की स्थापना की, जिसमें PIC स्तर पर तटस्थ विशेषज्ञ (विश्व बैंक द्वारा या भारत और पाकिस्तान द्वारा संयुक्त रूप से नियुक्त) या यदि आवश्यक हो तो मध्यस्थता न्यायालय के माध्यम से समाधान शामिल है।

- संधि के तहत सिंधु नदी प्रणाली की "पूर्वी नदियों" (रावी, व्यास और सतलुज) को भारत को अप्रतिबंधित उपयोग के लिये आवंटित किया गया है, जबकि "पश्चिमी नदियों" (सिंधु, झेलम और चिनाब) को पाकिस्तान के लिये आरक्षित किया गया है, जिससे पाकिस्तान को कुल जल के लगभग 80% तक पहुँच प्राप्त हो जाती है।

- IWT के संबंध में कार्यवाही: वर्ष 2023 में भारत ने सिंधु जल संधि के अंतर्गत अपना पहला नोटिस जारी किया, जिसमें किशनगंगा और रतले जलविद्युत परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए संधि में संशोधन का अनुरोध किया गया ।

- इन परियोजनाओं को "रन-ऑफ-द-रिवर" के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा इनका उद्देश्य नदी के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित किये बिना विद्युत् उत्पन्न करना है, इसके बावजूद पाकिस्तान ने चिंता जताई है तथा दावा किया है कि ये परियोजनाएँ सिंधु जल संधि की शर्तों का उल्लंघन करती हैं।

- भारत ने वर्ष 2024 में एक और नोटिस जारी कर सिंधु जल संधि की समीक्षा और संशोधन की मांग की।

- सिंधु जल संधि (IWT) का अनुच्छेद XII (3) दोनों सरकारों के बीच विधिवत अनुमोदित समझौते के माध्यम से संधि में संशोधन की अनुमति देता है।

- भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित करना: भारत द्वारा संधि को निलंबित करना इसकी स्थापना के बाद से पहली बार है, जो सीमा पार आतंकवाद से जुड़ी जल कूटनीति (Water Diplomacy) में बदलाव का संकेत है।

- वियना कन्वेंशन का अनुच्छेद 62 किसी देश को किसी संधि से पीछे हटने या अस्वीकार करने की अनुमति देता है यदि परिस्थितियों में कोई मौलिक परिवर्तन होता है जो संधि की निरंतरता को अस्थिर बनाता है।

- IWT निलंबन के निहितार्थ:

- भारत: सिंधु जल संधि के निलंबन से भारत को सिंधु नदी प्रणाली के प्रबंधन में अधिक लचीलापन प्राप्त होगा।

- भारत अब किशनगंगा (झेलम) जैसी परियोजनाओं पर जलाशयों की सफाई का काम मानसून के चरम समय का इंतजार किये बिना कर सकता है, जैसा कि संधि में पहले अनिवार्य था। इससे किशनगंगा बाँध की जीवन अवधि बढ़ाने में मदद मिलेगी।

- भारत पश्चिमी नदियों पर जलविद्युत परियोजनाओं को तेज़ी से आगे बढ़ा सकता है, डिजाइन और परिचालन प्रतिबंधों को दरकिनार कर सकता है, तथा किशनगंगा और रतले (चिनाब पर) जैसी चल रही परियोजनाओं पर पाकिस्तानी निरीक्षण को रोक सकता है।

- हालाँकि, इस रोक से पाकिस्तान की जल आपूर्ति पर तत्काल प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत के पास इस स्तर पर प्रवाह को पूरी तरह से नियंत्रित करने या मोड़ने के लिये बुनियादी ढाँचे का अभाव है।

- पाकिस्तान: सिंधु जल संधि के निलंबन से पाकिस्तान की जल सुरक्षा को खतरा है, क्योंकि इसकी 80% कृषि भूमि इन नदियों पर निर्भर है।

- इस व्यवधान से खाद्य सुरक्षा, नगरीय जल आपूर्ति और विद्युत् उत्पादन पर प्रभाव पड़ सकता है और साथ ही पाकिस्तान के सकल घरेलू उत्पाद में सिंधु नदी तंत्र के 25% योगदान के कारण आर्थिक अस्थिरता भी उत्पन्न हो सकती है।

- नदी प्रवाह डेटा को रोकने की भारत की क्षमता से पाकिस्तान की सुभेद्यता और बढ़ जाएगी तथा बाढ़ तत्परता और जल संसाधन प्रबंधन में बाधा उत्पन्न होगी।

- पाकिस्तान मध्यस्थता का प्रयास कर सकता है, विश्व बैंक से सहायता मांग सकता है, तथा भारत के साथ अनुकूल शर्तों पर वार्ता करने हेतु चीन जैसे सहयोगियों से सहायता की मांग कर सकता है, लेकिन आर्थिक बाधाओं के कारण वह कड़ी जवाबी कार्रवाई नहीं कर सकेगा।

- भारत: सिंधु जल संधि के निलंबन से भारत को सिंधु नदी प्रणाली के प्रबंधन में अधिक लचीलापन प्राप्त होगा।

नोट: जलाशय फ्लशिंग एक तकनीक है जिसका उपयोग जलाशयों को संचित तलछट से मुक्त करने हेतु किया जाता है, इसके लिये निम्न-स्तरीय आउटलेट (विसर्जन केंद्र) के माध्यम से जल अवमुक्त किया जाता है, ताकि तलछट को बाहर निकाला जा सके और इसे नीचे की ओर ले जाया जा सके।

सिंधु नदी प्रणाली पर भारत के प्रमुख बाँध

- किशनगंगा (किशनगंगा नदी, झेलम नदी की एक सहायक नदी): वर्ष 2018 से क्रियाशील, यह पाकिस्तान के मंगला बांध की एक प्रमुख सहायक नदी के जल मार्ग में परिवर्तन करता है।

- रतले (चिनाब): यह निर्माणाधीन है और इससे पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में प्रवाह को और कम किया जा सकता है।

- शाहपुरकंडी (रावी): इससे रावी नदी का जल भारतीय चैनलों की ओर मुड़ता है, जिससे पाकिस्तान की पहुँच सीमित हो जाती है।

- उझ (रावी): एक नियोजित बाँध जिससे पाकिस्तान की जल की उपलब्धता को सीमित किया जा सकेगा।

पाकिस्तान के प्रति भारत की दीर्घकालिक रणनीति क्या होनी चाहिये?

- प्रतिरोधक क्षमता का सुदृढ़ीकरण: भारत को उच्च तकनीक सीमा निगरानी प्रणाली और स्मार्ट फेंसिंग के साथ अपने बलों का आधुनिकीकरण करते हुए सीमा पर सुदृढ़ सैन्य उपस्थिति बनाए रखनी चाहिये।

- सुदृढ़ सीमा सुरक्षा सहित एक विश्वसनीय निवारक उपाय से विशेष रूप से कश्मीर में तनाव बढ़ाने अथवा संभावित सैन्य घुसपैठ को लेकर पाकिस्तान के प्रयासों इ रोकथाम की जा सकती है।

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का उपयोग: भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आतंकवादी समूहों के लिये पाकिस्तान के समर्थन को उजागर करना चाहिये तथा इसकी वैश्विक निंदा पर ज़ोर देना चाहिये।

- भारत को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 का उपयोग करना चाहिये, जिसमें आतंकवाद के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई का आह्वान किया गया है, ताकि पाकिस्तान पर अधिक प्रतिबंध लगाने के लिये वैश्विक समर्थन जुटाया जा सके।

- इसके अतिरिक्त, भारत को आतंकवाद के वित्तपोषण में संलिप्तता के कारण पाकिस्तान को वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) की ब्लैक सूची में शामिल किये जाने की मांग करनी चाहिये, ताकि पाकिस्तान पर अनुपालन के लिये दबाव बनाया जा सके।

- आंतरिक लचीलापन और सामाजिक सामंजस्य: भारत को सुभेद्य सीमावर्ती क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक सक्रिय अतिवाद-रोधी रणनीति अपनानी चाहिये।

- इसमें न केवल सुरक्षा उपाय शामिल किये जाने चाहिये, बल्कि ऐसे जन जागरूकता अभियानों के माध्यम से एकता को बढ़ावा देना भी शामिल किया जाने आवश्यकता है, जो शांति, बहुलवाद और राष्ट्रीय सामंजस्य पर ज़ोर देते हैं।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित करने के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिये। इसका भारत और पाकिस्तान के सामरिक हितों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित चार नदियों में से तीन उनमें से एक में मिलती हैं, जो अंततः सीधे सिंधु में मिलती हैं। निम्नलिखित में से कौन-सी ऐसी नदी है जो सीधे सिंधु से मिलती है? (2021) (a) चिनाब उत्तर: (d) प्रश्न. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिये: (2019) हिमनद नदी

उपर्युक्त युग्मों में से कौन-से युग्म सही सुमेलित हैं? (a) 1, 2 और 4 उत्तर: (a) मेन्स:प्रश्न. नदियों को आपस में जोड़ना सूखा, बाढ़ और बाधित जल-परिवहन जैसी बहु-आयामी अंतर्संबंधित समस्याओं का व्यवहार्य समाधान दे सकता है। आलोचनात्मक परिक्षण कीजिये। (2020) प्रश्न. आतंकवाद का अभिशाप राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये एक गंभीर चुनौती है। इस बढ़ते खतरे को रोकने के लिय आप क्या उपाय सुझाएंगे? आतंकवादी फंडिंग के प्रमुख स्रोत क्या हैं? (2017) |