अंतर्राष्ट्रीय संबंध

बलूचिस्तान में उग्रवाद

- 01 Apr 2025

- 12 min read

प्रिलिम्स के लिये:बलूच उग्रवाद, बांग्लादेश की मुक्ति, तालिबान, ईरान, पाकिस्तान, सुन्नी उग्रवादी समूह, जैश अल-अदल, आतंकवाद। मेन्स के लिये:बलूचिस्तान में अशांति के कारण, बलूचिस्तान मुद्दे पर भारत का रुख, बलूचिस्तान अशांति का भारत पर प्रभाव, पाकिस्तान और बलूच उग्रवाद, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से जुड़े और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते। |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

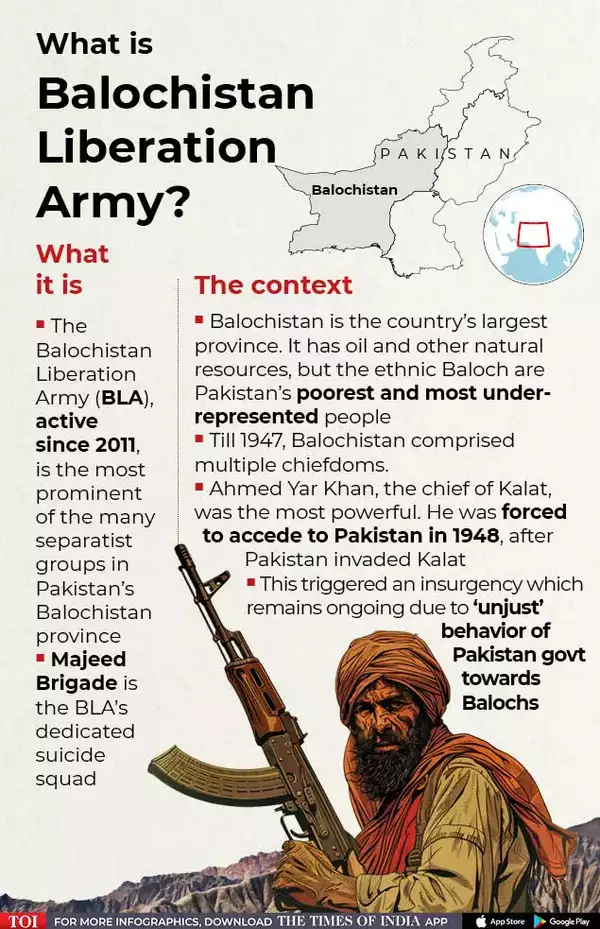

पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में उग्रवाद और अशांति फिर से बढ़ रही है। हाल ही में बचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) के आतंकवादियों द्वारा अपने साथियों की रिहाई की मांग को लेकर ट्रेन अपहरण की घटना क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति को उज़ागर करती है।

बलूचिस्तान और उग्रवाद का इतिहास

- भूगोल: बलूचिस्तान पाकिस्तान का दक्षिण-पश्चिमी प्रांत है जिसकी सीमा अफगानिस्तान, ईरान, पंजाब और सिंध (पाकिस्तान के प्रांत) और अरब सागर से लगती है।

- जनसांख्यिकी: यह देश के कुल भू-क्षेत्र का 44% हिस्सा कवर करता है, लेकिन इसकी केवल 5% जनसंख्या यहाँ निवास करती है, जिसमें मुख्य रूप से बलूच लोग रहते हैं, जो एक सुन्नी मुस्लिम जातीय समूह है, जिनके महत्त्वपूर्ण समुदाय ईरान और अफगानिस्तान में भी हैं।

- यह सबसे बड़ा और सबसे कम आबादी वाला प्रांत है, जो प्राकृतिक गैस, कोयला, स्वर्ण और ताँबे जैसे प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है, लेकिन अत्यधिक गरीब बना हुआ है, तथा इसकी 70% आबादी बहुआयामी गरीब के रूप में वर्गीकृत है।

- उग्रवाद का इतिहास: भारत के विभाजन (वर्ष 1947) के समय, बलूचिस्तान में 4 रियासतें शामिल थीं: खारन, मकरान, लास बेला और कलात, कलात ने स्वतंत्रता का विकल्प चुना, जबकि अन्य पाकिस्तान में शामिल हो गए।

- यद्यपि जिन्ना ने शुरू में कलात की संप्रभुता को स्वीकार कर लिया था, लेकिन ब्रिटिश दबाव के कारण इसे रणनीतिक रूप से अलग-थलग करने के बाद वर्ष 1948 में ज़बरन उस पर कब्ज़ा कर लिया गया।

- पाकिस्तानी शासन के प्रति प्रतिरोध पिछले कुछ वर्षों में तीव्र होता गया। पहला बड़ा विद्रोह वर्ष 1954 में पाकिस्तान की एक-इकाई नीति के बाद शुरू हुआ, जिसके तहत वर्ष 1955 में बलूचिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान में मिला दिया गया, जिससे असंतोष और गहरा गया।

- वर्ष 1958 में कलात के खान नवाब नौरोज़ खान ने स्वतंत्रता की घोषणा की लेकिन उन्हें धोखे से आत्मसमर्पण के लिये मज़बूर कर दिया गया और कैद कर लिया गया।

- वर्ष 1963 में तीसरे विद्रोह में पाकिस्तानी सैनिकों की वापसी और बलूचिस्तान को एक प्रांत के रूप में मान्यता देने की मांग की गई (जो वर्ष 1970 में साकार हुआ)।

- बांग्लादेश की वर्ष 1971 की आज़ादी से प्रेरित होकर, बलूच नेताओं ने स्वायत्तता की मांग की, लेकिन पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने वर्ष 1973 में बलूचिस्तान सरकार को बर्खास्त कर दिया, जिससे 4 वर्ष तक विद्रोह चला।

- कथित सैन्य ज्यादतियों के कारण 2000 के दशक के मध्य में संघर्ष का पाँचवाँ चरण शुरू हुआ। संसाधनों के दोहन और राजनीतिक हाशिये पर होने की शिकायतों के कारण उग्रवाद जारी है, जिसका कोई समाधान नजर नहीं आ रहा है।

- एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011 से अब तक पाकिस्तान में 10,000 से अधिक बलूच गायब हो चुके हैं।

बलूचिस्तान में संघर्ष के क्या कारण हैं?

- ऐतिहासिक कारक: वर्ष 1948 में पाकिस्तान द्वारा बलूचिस्तान पर जबरन कब्ज़ा करने और वर्ष 1973 में इसकी प्रांतीय सरकार को बर्खास्त करने से इसका अलगाव और गहरा हो गया।

- इस क्षेत्र में समस्या के प्रभावी निवारण तंत्र का अभाव है जहाँ नौकरशाही में पंजाबी संभ्रांत वर्ग का प्रभुत्व है और बलूच समुदाय का अल्प प्रतिनिधित्व है।

- आर्थिक शोषण: प्राकृतिक संसाधनों जैसे गैस, सोना और लोहे की प्रचुरता के बावजूद, बलूचिस्तान आर्थिक रूप कमज़ोर है, जहाँ स्थानीय लोग निम्न गुणवत्ता वाली शिक्षा और बुनियादी ढाँचे के कारण अल्प-कुशल नौकरियों तक ही सीमित हैं। यहाँ पाकिस्तान में निम्नतम साक्षरता दर है और साथ ही यहाँ का लैंगिक समानता सूचकांक (GPI) निम्नतम है।

- बलूच राष्ट्रवादी ग्वादर पोर्ट और CPEC जैसे चीनी निवेशों को पाकिस्तान के अभिजात वर्ग के लिये लाभकारी मानते हैं, जबकि स्थानीय लोगों का इससे हाशियाकरण हो रहा है, जिससे उन्हें जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा और अधिक शोषण का भय है।

- मानवाधिकार उल्लंघन और सैन्यीकरण: जबरन अपहरण, न्यायेतर हत्याएँ और फर्जी मुठभेड़ों का प्रोयग सामान्यतः आतंकवाद-रोधी रणनीति के रूप में उपयोग किया जाता है।

- वर्ष 2011 में पाकिस्तान द्वारा गठित कमीशन ऑफ इन्क्वायरी ऑन एन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस ने 2,752 मामले दर्ज किये, जबकि नागरिक समाज समूहों ने 7,000 से अधिक व्यक्तियों के लापता होने का दावा किया (2002-2024)।

- धार्मिक उग्रवाद: बलूचिस्तान में अल-कायदा, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) और सांप्रदायिक संगठनों जैसे समूहों द्वारा आतंकवादी भर्ती की समस्याएँ हैं, और हजारा शिया समुदाय प्रायः सांप्रदायिक हिंसा का निशाना बनता है।

- भू-राजनीतिक कारक: पाकिस्तान के कारण बलूचिस्तान में उग्रवाद और अलगाववादी प्रवृत्तियों का कारण विदेशी समर्थन है, तथा अफगानिस्तान में अस्थिरता और ईरान के कुछ आतंकवादी समूहों को इसके लिये उत्तरदायी कारक बताया है।

बलूचिस्तान मुद्दे पर भारत का रुख क्या है?

- भारत का सतर्क दृष्टिकोण: भारत ने बलूचिस्तान के मामलों में अपनी संलिप्तता से इनकार किया है और बलूच आतंकवादियों को समर्थन देने के पाकिस्तान के आरोपों को खारिज किया है। भारत ने पाकिस्तान से दूसरों पर दोषारोपण करने के बजाय अपने आंतरिक मुद्दों का निवारण करने का आग्रह किया है।

- कूटनीतिक रुख: बलूचिस्तान पर भारत का रुख भू-राजनीतिक विचारों, क्षेत्रीय स्थिरता और पाकिस्तान के साथ उसके जटिल संबंधों से प्रभावित है। भारत अपने लोकतांत्रिक और पंथनिरपेक्ष मूल्यों के अनुरूप बलूचिस्तान में अल्पसंख्यक अधिकारों और संबंधित चिंताओं को उजागर करता रहता है।

- वर्ष 2016 में, प्रधानमंत्री ने अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में बलूचिस्तान की मानवाधिकार स्थिति का मुद्दा उठाया था।

- क्षेत्रीय स्थिरता: बलूचिस्तान में अशांति और चीन की CPEC में भागीदारी के कारण दक्षिण एशिया में सुरक्षा चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही हैं।

- भारत अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अंतर्गत बलूच अधिकारों का समर्थन करते हुए अपने सामरिक हितों में संतुलन बनाए रखता है।

निष्कर्ष

बलूचिस्तान का मुद्दा पूर्व से निरंतर बनी समस्याओं, आर्थिक शोषण और शासन विषयक हाशियाकरण से उत्पन्न हुआ है। पाकिस्तान का सैन्य दृष्टिकोण अप्रभावी रहा है, जिससे राजनीतिक सुधारों और उचित संसाधन वितरण की आवश्यकता उजागर हुई है। भारत क्षेत्रीय सुरक्षा प्रभाव को ध्यान में रखते हुए इस स्थिति को रणनीतिक रूप से देखता है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. बलूचिस्तान में उग्रवाद को बढ़ावा देने वाले ऐतिहासिक और भू-राजनीतिक कारकों की विवेचना कीजिये। यह स्थिति क्षेत्रीय स्थिरता को किस प्रकार प्रभावित करती है, और भारत का रणनीतिक दृष्टिकोण क्या होना चाहिये? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. भारत द्वारा चाबहार बंदरगाह विकसित करने का क्या महत्त्व है? (2017) (a) अफ्रीकी देशों से भारत के व्यापार में अपार वृद्धि होगी। उत्तर: (c) मेन्स:प्रश्न. इस समय जारी अमेरिका-ईरान नाभिकीय समझौता विवाद भारत के राष्ट्रीय हितों को किस प्रकार प्रभावित करेगा? भारत को इस स्थिति के प्रति क्या रवैया अपनाना चाहिये? (2018) प्रश्न. प्रश्न. भारत की ऊर्जा सुरक्षा का प्रश्न भारत की आर्थिक प्रगति का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भाग है। पश्चिम एशियाई देशों के साथ भारत के ऊर्जा नीति सहयोग का विश्लेषण कीजिये। (2017) |

-min.jpg)