इन्फोग्राफिक्स

इन्फोग्राफिक्स

भारतीय अर्थव्यवस्था

सोने का आयात और तस्करी

प्रिलिम्स के लिये:सोने का आयात, सोने की तस्करी, नॉर्थ ईस्ट स्मगलिंग रूट मेन्स के लिये:सोने की तस्करी, सोने की तस्करी में पूर्वोत्तर क्षेत्र की भूमिका |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के वित्त मंत्री ने कहा है कि अधिकारियों को यह पता लगाना चाहिये कि क्या उच्च सोने के आयात और तस्करी के बीच कोई संबंध है साथ ही तस्करी का पता लगाने हेतु क्या तरीका है।

- यह ज्ञात है कि जब भी सोने के आयात में वृद्धि होती है, सोने की तस्करी भी आमतौर पर बढ़ जाती है।

भारत में सोने की तस्करी:

- परिचय:

- डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) की स्मगलिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार, वित्त वर्ष 2021-22 में कुल 833 किलोग्राम तस्करी का सोना ज़ब्त किया गया, जिसकी कीमत लगभग 500 करोड़ रूपए थी।

- वर्ष 2020-21 में खाड़ी क्षेत्र से तस्करी में गिरावट देखी गई थी क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण हवाई उड़ानें रद्द कर दी गई थीं।

- अगस्त 2020 तक पाँच वर्षों में भारत भर के हवाई अड्डों पर तस्करी के 16,555 मामलों में 11 टन से अधिक सोना ज़ब्त किया गया है।

- उपर्युक्त रिपोर्ट किये गए आँकड़े ज़ब्त किये गए सोने के थे, हालाँकि जो तस्करी सफल रही हैं वह एजेंसियों द्वारा ज़ब्त की गई राशि से कहीं अधिक हो सकती है।

- विश्व स्वर्ण परिषद (World Gold Council- WGC) के अनुसार, सोने पर आयात शुल्क 7.5% से बढ़ाकर 12.5% करने के कारण तस्करी पूर्व कोविड अवधि की तुलना में वर्ष 2022 में 33% बढ़कर 160 टन तक पहुँच सकती है।

- पिछले 10 वर्षों में महाराष्ट्र में भारत में अधिकांश सोने की तस्करी हुई है उसके बाद तमिलनाडु और केरल का स्थान है।

- डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) की स्मगलिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार, वित्त वर्ष 2021-22 में कुल 833 किलोग्राम तस्करी का सोना ज़ब्त किया गया, जिसकी कीमत लगभग 500 करोड़ रूपए थी।

- पूर्वोत्तर तस्करी मार्ग:

- DRI की रिपोर्ट के अनुसार, ज़ब्त किये गए सोने का 73 फीसदी म्याँमार और बांग्लादेश के जरिये लाया गया था।

- वित्त वर्ष 2012 में ज़ब्त किये गए सोने का 37% म्याँमार से था। इसका 20% हिस्सा पश्चिम एशिया से ज़ब्त किया गया है।

- कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों से पता चलता है कि तस्करी का सोना चीन से म्याँमार में क्रमशः रुइली और म्यूज़ के शहरों के माध्यम से लाया जाता है।

- म्यूज़ पूर्वोत्तर म्याँमार में शान राज्य में स्थित है और रुइली युन्नान प्रांत, चीन के देहोंग दाई प्रांत में स्थित है।

- DRI की रिपोर्ट के अनुसार, ज़ब्त किये गए सोने का 73 फीसदी म्याँमार और बांग्लादेश के जरिये लाया गया था।

भारत द्वारा आयातित सोने की मात्रा:

- विदेशी मुद्रा के अधिक बहिर्वाह के साथ, आधिकारिक चैनलों के माध्यम से सोने के आयात में वृद्धि देखी जा रही है।

- वर्ष 2020-21 में 2.54 लाख करोड़ रूपए के सोने के आयात की तुलना में वर्ष 2021-22 में 3.44 लाख करोड़ रूपए का आयात दर्ज किया गया।

- वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार, चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सोने का उपभोक्ता भारत, एक साल में लगभग 900 टन सोने का आयात करता है। वर्ष 2021 में भारत में इसकी खपत 797.3 टन थी (विगत 5 वर्षों में सबसे अधिक)।

- भारत गोल्ड डोर बार(gold dore bar) के साथ-साथ परिष्कृत सोने(refined gold) का आयात करता है।

- विगत पाँच वर्षों में, सोने की डोर बार का आयात, भारत में पीली धातु के कुल आधिकारिक आयात का 30% रहा।

- विगत पाँच वर्षों में, सोने की डोर बार का आयात, भारत में पीली धातु के कुल आधिकारिक आयात का 30% रहा।

राजस्व आसूचना निदेशालय:

- राजस्व आसूचना निदेशालय (DRI) भारत की शीर्ष तस्करी-रोधी खुफिया, जाँच और संचालन एजेंसी है।

- यह केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत कार्यरत केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के तहत काम करता है।

- इसका नेतृत्त्व भारत सरकार के विशेष सचिव स्तर के महानिदेशक द्वारा किया जाता है।

- राजस्व आसूचना निदेशालय (Directorate of Revenue Intelligence - DRI) आग्नेयास्त्रों, सोना, नशीले पदार्थों, नकली भारतीय मुद्रा नोटों, प्राचीन वस्तुओं, वन्य जीवन और पर्यावरण उत्पादों की तस्करी की रोकथाम करके भारत की राष्ट्रीय और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

- इसके अलावा, यह काले धन, वाणिज्यिक धोखाधड़ी और व्यापार-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग के प्रसार को रोकने में भी मदद करता है।

- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

शासन व्यवस्था

कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन

प्रिलिम्स के लिये:कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, TSP मेन्स के लिये:कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन का महत्त्व और संबद्ध चुनौतियाँ |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (Telecom Regulatory Authority of India- TRAI) ने दूरसंचार नेटवर्क में “कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन (Calling Name Presentation- CNAP) का परिचय” पर एक परामर्श पत्र जारी किया है।

कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन:

- यह सुविधा कॉल किये गए व्यक्ति को कॉलिंग पार्टी ('ट्रूकॉलर'/Truecaller और 'भारत कॉलर आईडी और एंटी-स्पैम' के समान) के बारे में जानकारी प्रदान करेगी।

- इसके पीछे विचार यह सुनिश्चित करना है कि टेलीफोन ग्राहक को आने वाली कॉलों के बारे सही में जानकारी उपलब्ध हो ताकि वे अज्ञात या स्पैम कॉलर्स द्वारा उत्पीड़न को रोकने में सक्षम हो सके।

उद्देश्य:

- मौजूदा प्रौद्योगिकियाँ कॉल प्राप्तकर्त्ता के हैंडसेट पर कॉल करने वाले का नंबर रूप में जानकारी प्रस्तुत करती हैं।

- चूँकि ग्राहकों को कॉल करने वाले का नाम और पहचान नहीं स्पष्ट हो पाती है, यह मानते हुए कि यह अपंजीकृत टेलीमार्केटर्स द्वारा अवांछित और व्यावसाय संबंधी कॉल हो सकता है, ग्राहक कभी-कभी उनका जवाब नहीं देने का विकल्प चुनते हैं। इससे वास्तविक/जरुरी कॉल भी अनुत्तरित हो सकती हैं।

- ट्रूकॉलर/Truecaller की 'ग्लोबल स्पैम और स्कैम रिपोर्ट, 2021' से पता चला है कि भारत में हर महीने प्रति उपयोगकर्ता स्पैम कॉल की औसत संख्या 16.8 थी, जबकि अकेले अक्तूबर 2022 में इसके उपयोगकर्त्ताओं द्वारा प्राप्त कुल स्पैम कॉल्स की संख्या 3.8 बिलियन से अधिक थी।

चुनौतियाँ:

- विलंबता:

- ऐसे में कॉल करने में लगने वाले समय में वृद्धि होने की संभावना रहती है।

- तेज़ वायरलेस नेटवर्क (4G या 5G) से तुलनात्मक रूप से धीमे (2G या 3G) नेटवर्क पर स्विच करने पर कॉल आने या जाने संबधी लगने वाला समय प्रभावित हो सकता है।

- गोपनीयता:

- यह विशेष रूप से स्पष्ट नहीं है कि CNAP तंत्र कॉलर के गोपनीयता के अधिकार को कैसे संतुलित करेगा, जो निजता के अधिकार का एक अनिवार्य घटक है।

- इसे परिप्रेक्ष्य में एक व्यक्ति कई कारणों से गुमनाम रहने का विकल्प चुन सकता है, उदाहरण के लिये व्हिसल-ब्लोअर या कर्मचारियों को परेशान किया जाना।

- यह आदर्श होगा कि डेटा को होस्ट और साझा करने के लिये किसी तीसरे पक्ष द्वारा संचालित केंद्रीकृत डेटाबेस को पूछने के बजाय एक ढाँचा विकसित किया जाए।

आगे की राह

- एक बार तंत्र (स्पैमर्स की पहचान करने और चिह्नित करने के लिये) बन जाने के बाद सैकड़ों लोग इसका उपयोग करने में सक्षम हो जाते हैं तभी तंत्र का सार्थक प्रभाव होगा। सिर्फ पहचान जाहिर करने से ज़्यादा कुछ नहीं होगा।

- एक प्रभावी तंत्र के साथ इंटरफेस उपयोगकर्त्ता के अनुकूल होना चाहिये। ग्राहकों की सक्रिय भागीदारी से यह सुनिश्चित होगा कि स्पैमर्स की सही पहचान हो गई है और वे आगे कॉल करने में असमर्थ हैं।

- सरकार को डिजिटल साक्षरता में भी निवेश करना चाहिये, नागरिकों को नेविगेट करने और तकनीक का बेहतर उपयोग करने के लिये कुशल बनाना चाहिये, साथ ही यह सुनिश्चित करना चाहिये कि वे अपने डेटा को अंधाधुंध रूप से साझा न करें और वित्तीय धोखाधड़ी एवं स्पूफिंग जैसे खतरों के बारे में भी उन्हें सूचित किया जाए।

स्रोत: द हिंदू

भारतीय राजव्यवस्था

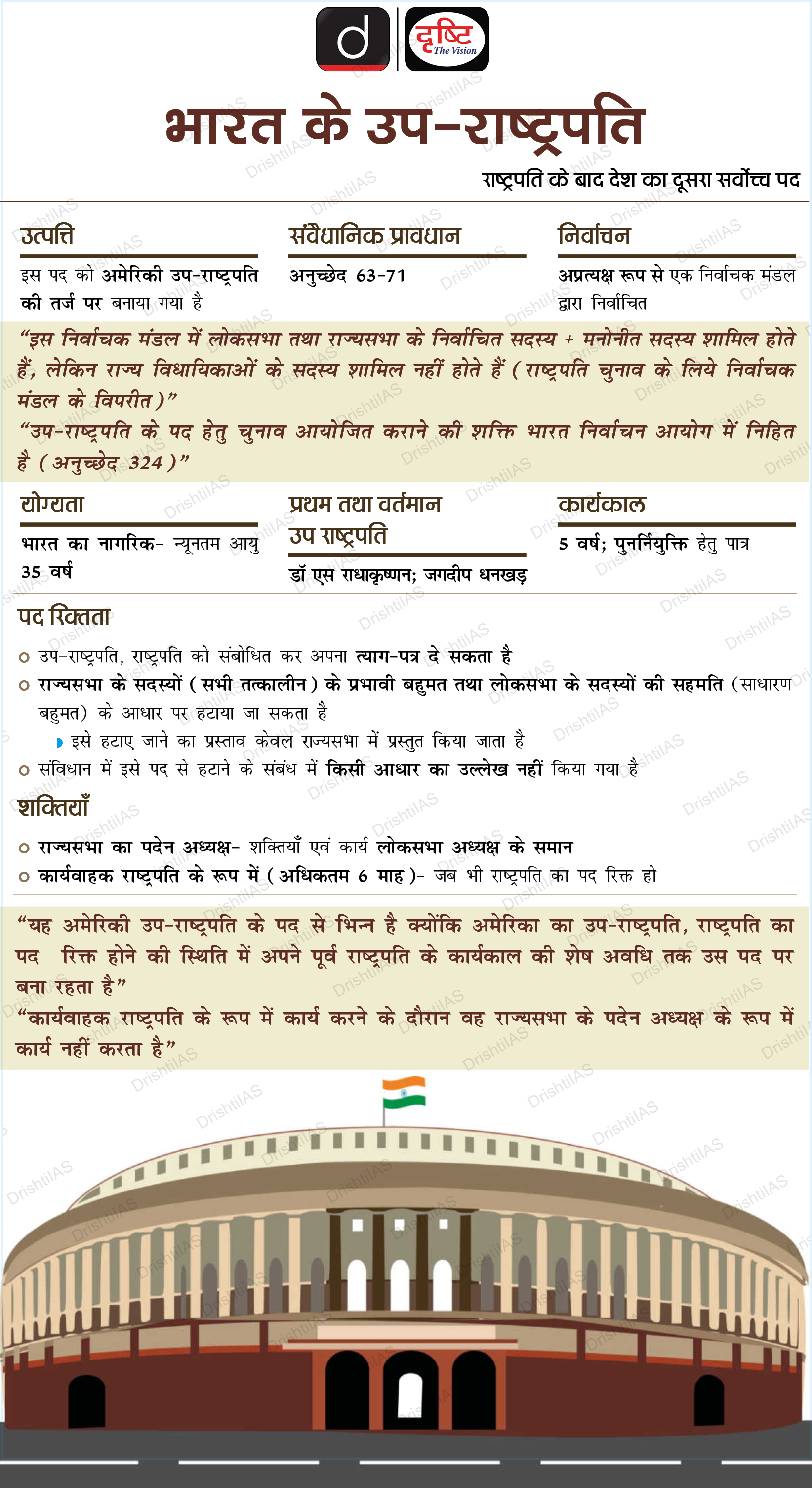

राज्यसभा के सभापति

प्रिलिम्स के लिये:अनुच्छेद 89, उपराष्ट्रपति, उच्च सदन, राज्य सभा के उपसभापति, भारतीय संविधान। मेन्स के लिये:राज्यसभा के अध्यक्ष से संबंधित संवैधानिक प्रावधान और शक्तियाँ। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जगदीप धनखड़ को राज्यसभा के सभापति के रूप में चुना गया।

राज्यसभा के सभापति

- परिचय:

- उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है।

- राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति सदन की प्रतिष्ठा और सम्मान का निर्विरोध संरक्षक होता है।

- संवैधानिक प्रावधान:

- अनुच्छेद 64: उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन अध्यक्ष होगा और लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा।

- संविधान के अनुच्छेद 89 में सभापति (भारत के उप-राष्ट्रपति) और राज्यसभा के उपसभापति का प्रावधान है।

- शक्तियाँ और कार्य:

- राज्यसभा के सभापति को कोरम (गणपूर्ति) न होने की स्थिति में सदन को स्थगित करने या उसकी बैठक स्थगित करने का अधिकार है।

- संविधान की 10वीं अनुसूची सभापति को दल-बदल के आधार पर राज्यसभा के सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न का निर्धारण करने का अधिकार देती है।

- सदन में विशेषाधिकार हनन का प्रश्न उठाने के लिये सभापति की सहमति आवश्यक है।

- संसदीय समितियाँ, चाहे वह सभापति द्वारा गठित हों या सदन द्वारा, सभापति के निर्देशन में काम करती हैं।

- वह सदस्यों को विभिन्न स्थायी समितियों और विभाग-संबंधित संसदीय समितियों में नामित करता है। वह कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति के अध्यक्ष हैं।

- जहाँ तक सदन में या उससे संबंधित मामलों का संबंध है, संविधान और नियमों की व्याख्या करना सभापति का कर्तव्य है और कोई भी ऐसी व्याख्या पर सभापति के साथ शामिल नहीं हो सकता है।

- सभापति को पद से हटाना:

- राज्यसभा के सभापति को पद से तभी हटाया जा सकता है जब उसे भारत के उपराष्ट्रपति के पद से हटा दिया जाए।

- जब उपराष्ट्रपति को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, वह सभापति के रूप में सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकता हालाँकि वह सदन में उपस्थित हो सकता है।

उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान:

- उपराष्ट्रपति:

- उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। वह पांँच वर्ष के कार्यकाल के लिये कार्य करता है, लेकिन वह कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद तब तक पद पर बना रह सकता है जब तक कि उत्तराधिकारी द्वारा पद ग्रहण नहीं कर लिया जाता है।

- उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है।

- उपराष्ट्रपति को राज्य परिषद (राज्यसभा) के एक प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है, जो उस समय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से पारित होता है, साथ ही लोकसभा की सहमति आवश्यक होती है। इस प्रयोजन के लिये कम-से-कम 14 दिनों का नोटिस दिये जाने के बाद ही इस आशय का कोई प्रस्ताव पेश किया जा सकता है।

- उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद (राज्यसभा) का पदेन अध्यक्ष होता है और उसके पास कोई अन्य लाभ का पद नहीं होता है।

- योग्यता:

- भारत का नागरिक होना चाहिये।

- 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिये।

- राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिये योग्य होना चाहिये।

- केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन लाभ का कोई पद धारण नहीं करना चाहिये।

- निर्वाचक मंडल:

- भारत के संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार, उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है।

- निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित शामिल हैं:

- राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य।

- राज्यसभा के मनोनीत सदस्य।

- लोकसभा के निर्वाचित सदस्य।

- चुनाव प्रक्रिया:

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 68 के अनुसार, कार्यालय की समाप्ति के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिये चुनाव, निवर्तमान उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले पूरा किया जाना आवश्यक है।

- राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 तथा राष्ट्रपति एवं उप-राष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974 के साथ संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत उपराष्ट्रपति के कार्यालय के चुनाव के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित है।

- चुनाव के लिये अधिसूचना निवर्तमान उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के साठ दिन पूर्व या उसके बाद जारी की जाएगी।

- चूँकि निर्वाचक मंडल के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, इसलिये प्रत्येक संसद सदस्य के मत का मूल्य समान होगा अर्थात् 1 (एक)।

- चुनाव आयोग, केंद्र सरकार के परामर्श से लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव को बारी-बारी से निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग ऑफिसर) के रूप में नियुक्त करता है।

- तद्नुसार महासचिव, लोकसभा को भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यालय के वर्तमान चुनाव के लिये निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

- आयोग ने निर्वाचन अधिकारी की सहायता के लिये संसद भवन (लोकसभा) में सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करने का भी निर्णय लिया है।

- राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974 के नियम 8 के अनुसार, चुनाव के लिये मतदान संसद भवन में होगा।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs)प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2013)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (b) |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

भारतीय अर्थव्यवस्था

RBI की मौद्रिक नीति समीक्षा

प्रिलिम्स के लिये:RBI, मौद्रिक नीति समिति (MPC), मौद्रिक नीति के साधन, RBI के विभिन्न नीतिगत रुख मेन्स के लिये:मौद्रिक नीति, वृद्धि और विकास, मौद्रिक नीति और इसके उपकरण |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने मौद्रिक नीति की अपनी नवीनतम समीक्षा की घोषणा की।

- RBI ने कहा, "दुनिया भर में विकास की संभावनाएँ कम हो रही हैं। वित्तीय बाज़ार में व्यवधान उत्त्पन्न हुआ है तथा उच्च अस्थिरता एवं कीमतों में उतार-चढ़ाव की विशेषता विद्यमान है।""

समीक्षा के मुख्य बिंदु:

- GDP विकास पूर्वानुमान:

- MPC ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिये अपने सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के विकास अनुमान को 7% से घटाकर 6.8% कर दिया।

- इससे एक दिन पूर्व विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिये वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.9 प्रतिशत कर दिया था।

- वास्तविक जीडीपी वृद्धि वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही के लिये 7.1% और दूसरी तिमाही के लिये 5.9% अनुमानित है।

- जैसा कि सितंबर 2022 के आँकड़ों से पता चलता है कि इसने पूरे वर्ष के लिये GDP के अनुमान में कटौती की लेकिन तिमाही GDP के अनुमान को बढ़ा दिया।

- MPC ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिये अपने सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के विकास अनुमान को 7% से घटाकर 6.8% कर दिया।

- मुद्रास्फीति और ब्याज दरें:

- MPC ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में हेडलाइन मुद्रास्फीति (एक अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रास्फीति) के पूर्वानुमान को 7% पर बनाए रखा है।

- आरबीआई को उम्मीद है कि लगातार 15 महीनों के लिये हेडलाइन मुद्रास्फीति 6% से ऊपर रहेगी। उसके बाद भी, 4% के स्तर तक पहुँचने में समय लग सकता है।

- रेपो दर:

- MPC ने रेपो दर को 35 आधार अंकों (bps) से बढ़ाकर 6.25% कर दिया और स्थायी जमा सुविधा को बढ़ाकर 6% कर दिया।

- MPC ने रेपो दर को 35 आधार अंकों (bps) से बढ़ाकर 6.25% कर दिया और स्थायी जमा सुविधा को बढ़ाकर 6% कर दिया।

मौद्रिक नीति ढाँचा:

- उद्गम:

- मई 2016 में RBI अधिनियम में संशोधन किया गया था ताकि देश की मौद्रिक नीतिगत ढाँचे को संचालित करने के लिये केंद्रीय बैंक को विधायी अधिदेश प्रदान किया जा सके।

- उद्देश्य:

- ढाँचे का उद्देश्य वर्तमान और विकसित व्यापक आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर नीतिगत (रेपो) दर निर्धारित करना तथा रेपो दर पर या उसके आस-पास मुद्रा बाज़ार दरों को स्थिर करने के लिये तरलता में सुधार करना है।

- नीतिगत दर के रूप में रेपो दर:

- रेपो दर में परिवर्तन मुद्रा बाजार के माध्यम से समग्र वित्तीय प्रणाली में संचारित होता है जो बदले में कुल मांग को प्रभावित करता है।

- इस प्रकार यह मुद्रास्फीति और विकास का एक प्रमुख निर्धारक है।

- रेपो दर में परिवर्तन मुद्रा बाजार के माध्यम से समग्र वित्तीय प्रणाली में संचारित होता है जो बदले में कुल मांग को प्रभावित करता है।

मौद्रिक नीति समिति:

- गठन:

- संशोधित (2016 में) आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45ZB के तहत केंद्र सरकार को छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (MPC) का गठन करने का अधिकार है।

- उद्देश्य:

- धारा 45ZB में कहा गया है कि "मौद्रिक नीति समिति मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये आवश्यक नीति दर निर्धारित करेगी"।

- मौद्रिक नीति समिति का निर्णय बैंको के लिये बाध्यकारी होगा।

- रचना:

- धारा 45ZB के अनुसार एमपीसी में 6 सदस्य होंगे:

- RBI गवर्नर इसके पदेन अध्यक्ष के रूप में।

- मौद्रिक नीति का प्रभारी डिप्टी गवर्नर।

- केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित बैंक का एक अधिकारी।

- केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त तीन व्यक्ति।

- इस प्रक्रिया के तहत "अर्थशास्त्र या बैंकिंग या वित्त या मौद्रिक नीति के क्षेत्र में ज्ञान और अनुभव रखने वाले सक्षम व निष्पक्ष व्यक्तियों" की नियुक्ति की जाएगी।

- धारा 45ZB के अनुसार एमपीसी में 6 सदस्य होंगे:

मौद्रिक नीति के उपकरण:

- रेपो दर

- स्थायी जमा सुविधा (SDF) दर

- सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर

- चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF)

- LAF कॉरिडोर

- मुख्य चलनिधि प्रबंधन उपकरण

- फाइन ट्यूनिंग संचालन

- रिवर्स रेपो रेट

- बैंक दर

- नकद आरक्षित अनुपात (CRR)

- वैधानिक तरलता अनुपात (SLR)

- ओपन मार्केट ऑपरेशंस (OMO)

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्सप्रश्न. यदि भारतीय रिज़र्व बैंक एक विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनाने का निर्णय लेता है, तो वह निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा? (2020) वैधानिक तरलता अनुपात में कटौती और अनुकूलन नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (b) प्रश्न. भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिये: (2015) बैंक दर उपर्युक्त में से कौन-सा/से मौद्रिक नीति का/के घटक है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (c) मेन्सप्रश्न. क्या आप इस मत से सहमत हैं कि स्थिर जीडीपी वृद्धि और कम मुद्रास्फीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अच्छी स्थिति में ला दिया है? अपने तर्कों के समर्थन में कारण दीजिये। (मुख्य परीक्षा- 2019) |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

ChatGPT चैटबॉट

प्रिलिम्स के लिये:चैटबॉट और प्रकार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मेन्स के लिये:ChatGPT चैटबॉट, इसका उपयोग और सीमाएँ। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में OpenAI ने ChatGPT नामक एक नया चैटबॉट पेश किया है, जो एक 'संवादात्मक' आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) है और मानव की तरह ही प्रश्नों का उत्तर देगा।

ChatGPT

- परिचय:

- ChatGPT "अनुवर्ती प्रश्नों" का उत्तर दे सकता है और "अपनी गलतियों को स्वीकार कर सकता है, गलत धारणाओं को चुनौती दे सकता है साथ ही अनुचित अनुरोधों को अस्वीकार कर सकता है।"

- यह कंपनी के GPT 3.5 सीरीज़ के लैंग्वेज लर्निंग मॉडल (LLM) पर आधारित है।

- GPT का मतलब जनरेटिव प्री-ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर-3 है और यह एक तरह का कंप्यूटर लैंग्वेज मॉडल है जो इनपुट के आधार पर मानव-समान पाठ करने के लिये गहन शिक्षण तकनीकों पर निर्भर करता है।

- मॉडल को यह भविष्यवाणी करने के लिये प्रशिक्षित किया जाता है कि भविष्य में क्या होगा, और इसलिये तकनीकी रूप से ChatGPT के साथ 'बातचीत' की जा सकती है।

- चैटबॉट को रेनफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक (RLHF) का उपयोग करके भी प्रशिक्षित किया गया था।

- उपयोग:

- इसका उपयोग वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों जैसे डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन सामग्री निर्माण, ग्राहक सेवा प्रश्नों का उत्तर देने या यहाँ तक कि डीबग कोड में मदद करने के लिये भी किया जा सकता है।

- मानव जैसी बोलने की शैली की नकल करते हुए बॉट कई तरह के सवालों का जवाब दे सकता है।

- इसे बेसिक ईमेल, पार्टी प्लानिंग लिस्ट, सीवी और यहाँ तक कि कॉलेज निबंध और होमवर्क के प्रतिस्थापन के रूप में देखा जा रहा है।

- इसका उपयोग कोड लिखने के लिये भी किया जा सकता हैै।।

- सीमाएँ:

- उक्त चैटबॉट में भी लगभग सभी AI मॉडल की तरह नस्लीय और लैंगिक पूर्वाग्रह संबंधी समस्याएँ हैं।

- चैटबॉट के उत्तर व्याकरणिक रूप से सही होते हैं और इसकी पठन संबंधी समझ भी अच्छी है परंतु इसमें संदर्भ संबंधी समस्या है, जो काफी हद तक सच है।

- ChatGPT कभी-कभी गलत जानकारी डेटा है और इसका ज्ञान वर्ष 2021 से पहले हुई वैश्विक घटनाओं तक ही सीमित है।

चैटबॉट:

- परिचय:

- चैटबॉट्स, जिसे चैटरबॉट्स भी कहा जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का एक रूप है जिसका उपयोग मैसेजिंग एप में किया जाता है।

- यह टूल ग्राहकों को सुविधा प्रदान करता है, ये स्वचालित प्रोग्राम हैं जो ग्राहकों के साथ मानव की तरह बातचीत करते हैं और इसमें संलग्न होने के लिये नाममात्र/न के बराबर शुल्क अदा करना होता है ।

- फेसबुक मैसेंजर में व्यवसायों द्वारा या अमेज़ॅन के एलेक्सा जैसे आभासी सहायकों के रूप में उपयोग किये जाने वाले चैटबॉट प्रमुख उदाहरण हैं।

- चैटबॉट दो तरीकों में से एक में काम करते हैं- मशीन लर्निंग के माध्यम से या निर्धारित दिशा-निर्देशों के साथ।

- हालाँकि AI तकनीक में प्रगति के कारण निर्धारित दिशा-निर्देशों का उपयोग करने वाले चैटबॉट एक ऐतिहासिक पदचिह्न बन रहे हैं।

- प्रकार:

- निर्धारित दिशा-निर्देशों के साथ चैटबॉट:

- यह केवल अनुरोधों और शब्दावली की एक निर्धारित संख्या का जवाब दे सकता है क्योंकि यह प्रोग्रामिंग कोड जितना ही बुद्धिमान है।

- सीमित बॉट का एक उदाहरण स्वचालित बैंकिंग बॉट है जो कॉल करने वाले से यह समझने के लिये कुछ प्रश्न पूछता है कि कॉलर क्या करना चाहता है।

- मशीन लर्निंग चैटबॉट:

- चैटबॉट जो मशीन लर्निंग के माध्यम से कार्य करता है, उसमें कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क होता है जो मानव मस्तिष्क के तंत्रिका नोड्स से प्रेरित होता है।

- बॉट को स्वतः सीखने के लिये प्रोग्राम किया गया है क्योंकि इसे नए संवादों और शब्दों से परिचित कराया जाता है।

- वास्तव में जैसे ही चैटबॉट को नई आवाज़ या टेक्स्ट संवाद प्राप्त होते हैं, पूछताछ की संख्या जिसका वह उत्तर दे सकता है, की सटीकता बढ़ जाती है।

- मेटा (जैसा कि अब फेसबुक की मूल कंपनी के रूप में जाना जाता है) में एक मशीन लर्निंग चैटबॉट है जो कंपनियों को मैसेंजर एप के माध्यम से अपने उपभोक्ताओं के साथ बातचीत करने के लिये एक मंच प्रदान करता है।

- निर्धारित दिशा-निर्देशों के साथ चैटबॉट:

- लाभ:

- चैटबॉट ग्राहक सेवा प्रदान करने और सप्ताह में 7 दिन 24 घंटे समर्थन करने के लिये सुविधाजनक हैं।

- वे फोन लाइनों को भी मुफ्त करते हैं तथा लंबे समय में समर्थन करने के लिये लोगों को काम पर रखने की तुलना में बहुत कम खर्चीले होते हैं।

- AI और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण का उपयोग करते हुए चैटबॉट यह समझने में बेहतर हो रहे हैं कि ग्राहक क्या चाहते हैं तथा उन्हें वह सहायता प्रदान कर रहे हैं जिसकी उन्हें आवश्यकता है।

- कंपनियांँ भी चैटबॉट को पसंद करती हैं क्योंकि वे ग्राहकों के प्रश्नों, प्रतिक्रिया समय, संतुष्टि आदि के बारे में डेटा एकत्र कर सकती हैं।

- हानि:

- यहांँ तक कि प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण के साथ वे ग्राहक के इनपुट को पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं और असंगत उत्तर प्रदान कर सकते हैं।

- कई चैटबॉट्स उन प्रश्नों के दायरे में भी सीमित हैं जिनका वे जवाब देने में सक्षम हैं।

- चैटबॉट लागू करने और बनाए रखने के मामले में महंगे हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगातार अनुकूलित एवं अपडेट करना होता है।

- AI में भावनाओं का समावेशन अभी चुनौतीपूर्ण है, हालांँकि AI द्वारा अनैतिक और हेट स्पीच के खतरे बने हुए हैं।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, पिछले वर्ष के प्रश्न:प्रश्न. विकास की वर्तमान स्थिति के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निम्नलिखित में से क्या प्रभावी ढंग से कर सकता है? (2020)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1, 2, 3 और 5 उत्तर: (b) प्रश्न. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिये: (2018)

उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं? (a) केवल 1और 3 उत्तर: (b) |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

शासन व्यवस्था

एक ज़िला एक उत्पाद और डिस्ट्रिक्ट ऐज़ एक्सपोर्ट हब पहल

प्रिलिम्स के लिये:एक जिला एक उत्पाद (One District One Product- ODOP), निर्यात हब के रूप में ज़िले (Districts as Export Hub- DEH) पहल , PMFME योजना, GeM पोर्टल। मेन्स के लिये:निर्यात हब के रूप में ज़िले पहल तथा एक ज़िला एक उत्पाद पहल का महत्त्व, कृषि विपणन में सुधार के तरीके। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एक ज़िला एक उत्पाद (One District One Product -ODOP) और 'डिस्ट्रिक्ट ऐज़ एक्सपोर्ट हब (DEH)' पहल का विलय कर दिया गया है।

एक ज़िला एक उत्पाद:

- परिचय:

- ODOP, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम (PMFME) योजना के औपचारिकरण के अंतर्गत अपनाया गया एक दृष्टिकोण है।

- यह PMFME योजना के बुनियादी ढाँचे को सुदृढ़ करने और मूल्य शृंखला हेतु रूपरेखा के संरेखण के लिये रूप-रेखा प्रदान करेगा। एक ज़िले में ODOP उत्पादों के एक से अधिक समूह हो सकते हैं।

- एक राज्य में एक से अधिक निकटवर्ती ज़िलों को मिलाकर ODOP उत्पादों का एक समूह बनाया जा सकता है।

- राज्य मौजूदा समूहों और कच्चे माल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए ज़िलों के लिये खाद्य उत्पादों की पहचान करेंगे।

- ODOP जल्द खराब होने वाली उपज आधारित या अनाज आधारित या एक क्षेत्र में व्यापक रूप से उत्पादित खाद्य पदार्थ जैसे, आम, आलू, अचार, बाजरा आधारित उत्पाद, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन आदि हो सकता है।

- इस योजना के तहत अपशिष्ट से धन उत्पादों सहित कुछ अन्य पारंपरिक और नवीन उत्पादों को सहायता प्रदान की जा सकती है।

- उदाहरण के लिये आदिवासी क्षेत्रों में शहद, लघु वन उत्पाद, पारंपरिक भारतीय हर्बल खाद्य पदार्थ जैसे हल्दी, आँवला, आदि।

- महत्त्व:

- क्लस्टर दृष्टिकोण अपनाने से तुलनात्मक लाभ वाले ज़िलों में विशिष्ट कृषि उत्पादों के विकास में मदद मिलेगी।

- इससे सामान्य सुविधाएँ और अन्य सहायता सेवाएँ प्रदान करने में आसानी होगी।

ODOP की उपलब्धियाँ:

- ODOP गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस बााज़ार (GEM) अगस्त 2022 में देश भर में ODOP उत्पादों की बिक्री और खरीद को बढ़ावा देने के लिये 200 से अधिक उत्पाद श्रेणियों के साथ लॉन्च किया गया था।

- ODOP उत्पादों को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों जैसे विश्व आर्थिक मंच के दावोस शिखर सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (IYD) आदि में प्रदर्शित किया गया।

- समग्र विकास में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिये प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिये ODOP पहल की पहचान की गई थी।

- DEH से संबंधित होना:

- राज्य निर्यात संवर्द्धन समिति (SEPC) और ज़िला निर्यात संवर्द्धन समिति (DEPC) का गठन सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (UT) में किया गया है।

- देश भर के 734 ज़िलों में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों/सेवाओं की पहचान की गई है।

- 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य निर्यात रणनीति तैयार की गई है

- 570 ज़िलों के लिये ज़िला निर्यात कार्य योजना (DEAP) का मसौदा तैयार किया गया है

- विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) द्वारा सभी ज़िलों में DEAP की प्रगति की निगरानी के लिये एक वेब पोर्टल विकसित किया गया है।

'निर्यात हब के रूप में ज़िले' पहल क्या है?

- DEH का उद्देश्य प्रत्येक ज़िले को निर्यात केंद्र में बदलना है जिसके लिये वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, DGFT के माध्यम से राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के साथ काम कर रहा है।

- इस पहल के हिस्से के रूप में, DEPC के रूप में प्रत्येक ज़िले में एक संस्थागत तंत्र स्थापित किया जा रहा है जिसकी अध्यक्षता ज़िला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/ज़िला विकास अधिकारी और विभिन्न अन्य हितधारक इसके सदस्य के रूप में कर सकते हैं।

- DEPC का प्राथमिक कार्य केंद्र, राज्य और ज़िला स्तर के सभी संबंधित हितधारकों के सहयोग से DEAP तैयार करना और उस पर कार्रवाई करना होगा।

- DEAP में ज़िले में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों (वस्तुओं और सेवाओं) की स्पष्ट पहचान शामिल होगी। इसमें शामिल हो सकते हैं:

- संस्थागत / अन्य ज़िम्मेदारियाँ

- नीति, विनियामक और परिचालन सुधार एवं बुनियादी ढाँचे/उपयोगिताओं/रसद हस्तक्षेपों की विशिष्टताएँ

- आयात निर्यात औपचारिकताएँ

- भौगोलिक संकेतक (Geographical Identification- GI) उत्पादन, पंजीकरण, विपणन और इसके निर्यात में बाधाओं/मुद्दों की पहचान।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs):प्रश्न. क्या क्षेत्रीय-संसाधन आधारित विनिर्माण की रणनीति भारत में रोज़गार को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है? (मुख्य परीक्षा, 2019) प्रश्न. भारत में कृषि उत्पादों के विपणन की अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम प्रक्रिया में मुख्य बाधाएँ क्या हैं? (मुख्य परीक्षा, 2022) |

स्रोत: पी.आई.बी.