मुख्य परीक्षा

भारत में लाइट फिशिंग का बढ़ता खतरा

स्रोत: डाउन टू अर्थ

चर्चा में क्यों?

भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा, जो समृद्ध समुद्री जैवविविधता और लाखों मत्स्य पालकों का आश्रय स्थल है, अवैध रूप से लाइट फिशिंग के बढ़ते खतरे का सामना कर रही है।

- वर्ष 2017 से अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) के भीतर राष्ट्रीय प्रतिबंध के बावजूद, कमज़ोर प्रवर्तन ने इस प्रथा को जारी रहने दिया है, जिससे पारिस्थितिक और सामाजिक क्षति को रोकने के लिये तत्काल कार्यवाही की मांग की जा रही है।

लाइट फिशिंग क्या है?

- परिचय: लाइट फिशिंग में मछलियों और स्क्विड को सतह पर आकर्षित करने के लिये उच्च-तीव्रता वाली कृत्रिम रोशनी का उपयोग किया जाता है, जिससे उन्हें पकड़ना आसान हो जाता है।

- राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन नीति (NPMF), 2017 के तहत लाइट फिशिंग प्रतिबंधित है, जिसका उद्देश्य लाइट फिशिंग जैसी विनाशकारी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाकर समुद्री संसाधनों की रक्षा करना और स्थिरता को बढ़ावा देना है।

- प्रभाव: लाइट फिशिंग के कारण मछलियों का अनियंत्रित शिकार किया जाता है, जिससे उनका स्टॉक कम हो जाता है और भविष्य की आबादी के लिये खतरा उत्पन्न हो जाता है।

- इससे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र भी प्रभावित होता है तथा प्रवाल भित्तियों का भी क्षरण होता है। समुद्री खाद्य जाल के लिये महत्त्वपूर्ण स्क्विड (नरम शरीर वाले मोलस्क) विशेष रूप से असुरक्षित हैं, जिससे बड़े शिकारी प्रजातियों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है और खाद्य शृंखला बाधित होती है।

- लाइट फिशिंग से विशेषकर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्यों में पारंपरिक मत्स्य पालकों को नुकसान पहुँचता है।

- शक्तिशाली रोशनी का उपयोग करने वाले मशीनीकृत ट्रॉलर अनुचित प्रतिस्पर्द्धा पैदा करते हैं, जिससे औद्योगिक संचालकों और स्थानीय समुदायों के बीच तनाव बढ़ता है।

भारत में लाइट फिशिंग विनियमों का प्रवर्तन कमज़ोर क्यों है?

- कमजोर नीतिगत ढाँचा: जबकि EEZ प्रतिबंध लागू है, प्रादेशिक जल (12 समुद्री मील तक) के भीतर प्रवर्तन राज्यों पर छोड़ दिया गया है (संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची की 'प्रविष्टि 21'), जिसके कारण असंगतता पैदा होती है।

- तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में केवल आंशिक प्रतिबंध है तथा महाराष्ट्र में लाइट फिशिंग के बजाय ट्रॉलिंग पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

- संस्थागत क्षमता अंतराल: तटीय पुलिस केवल 5 समुद्री मील तक ही गश्त कर सकती है तथा लाइट फिशिंग का कार्य सामान्यतः इस सीमा से परे होता है।

- अपर्याप्त दंड: इस संदर्भ में अधिरोपित जुर्माना (जैसे, कर्नाटक में 16,000 रुपए) लाइट फिशिंग से होने वाले लाभ (प्रति यात्रा 1 लाख रुपए तक) से कम है, जिससे यह निवारक के रूप में विफल रह जाता है।

- तकनीकी प्रसार: संवहनीय प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एल.ई.डी.) और पोर्टेबल जनरेटर प्रौद्योगिकियों से लाइट फिशिंग सुलभ और व्यापक हो गया है।

लाइट फिशिंग के असंगत प्रवर्तन के समाधान हेतु क्या किये जाने की आवश्यकता है?

- राष्ट्रव्यापी एकसमान प्रतिबंध: वर्ष 2017 के EEZ प्रतिबंधों के अनुरूप, लाइट फिशिंग पालन पर एक व्यापक, प्रवर्तनीय प्रतिबंध को SDG 14 (जलीय जीवन) का समर्थन करने वाले सभी क्षेत्रीय जल क्षेत्रों में लागू किया जाना चाहिये।

- एकीकृत प्रवर्तन तंत्र: बहु-एजेंसी समन्वय (तटीय पुलिस, मत्स्य विभाग, तट रक्षक) और साझा गश्ती के साथ-साथ उपग्रह ट्रैकिंग (जैसे भू प्रेक्षण उपग्रह- 06) के साथ एक एकीकृत प्रवर्तन तंत्र की सहायता से अनुवीक्षण में सुधार किया जा सकता है।

- भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के साथ सहयोग करने से प्रवर्तन प्रयास और अधि सुदृढ़ होंगे।

- आर्थिक परिवर्तन समर्थन: प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत पर्यावरण अनुकूल उपकरणों और संधारणीय प्रथाओं में प्रशिक्षण के लिये सब्सिडी प्रदान की जाती है, साथ ही लाइट फिशिंग का कार्य छोड़ने वालों को जलीय कृषि और पर्यटन जैसी वैकल्पिक आजीविका भी प्रदान की जाती है।

- वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाएँ: जापान और इटली जैसे देशों ने लाइट फिशिंग पर ऋतु आधारित और गहराई-आधारित प्रतिबंध लागू किये हैं।

- भारत जैवविविधता संरक्षण और आर्थिक संधारणीयता के बीच संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से ऐसी अनुकूली नीतियों का अंगीकरण कर सकता है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत के तटीय पारिस्थितिकी तंत्र और मछुआरा समुदायों पर लाइट मत्स्यन के पर्यावरणीय और सामाजिक-आर्थिक प्रभावों की विवेचना कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-सा जीव निस्यंंदक भोजी (फिल्टर फीडर) है? (2021) (a) अशल्क मीन (कैटफिश) उत्तर: (c) प्रश्न. किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों के लिये कृषकों को अल्पकालिक ऋण समर्थन उपलब्ध कराया जाता है? (2020)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1, 2 और 5 उत्तर: (b) |

भारतीय इतिहास

टैगोर की चीन यात्रा की शताब्दी

प्रिलिम्स के लिये:रबींद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, साहित्य में नोबेल पुरस्कार, जलियाँवाला बाग हत्याकांड (1919) मेन्स के लिये:राष्ट्र निर्माण में रबींद्रनाथ टैगोर का योगदान, राष्ट्रवाद और देशभक्ति पर टैगोर के विचार |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

1 अप्रैल 2025 को, शांतिनिकेतन में विश्वभारती विश्वविद्यालय ने रबींद्रनाथ टैगोर की चीन यात्रा (1924) की 100वीं वर्षगाँठ और भारत और चीन के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगाँठ के अवसर पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की मेज़बानी की।

- यह कार्यक्रम दक्षिण एशिया के प्राचीनतम चीनी अध्ययन विभाग, विश्वभारती विश्वविद्यालय के चीन भवन में आयोजित किया गया था।

रबींद्रनाथ टैगोर कौन थे और राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान क्या था?

परिचय:

- रबींद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता में हुआ था। वे एक बंगाली कवि, उपन्यासकार, नाटककार, संगीतकार, चित्रकार, दार्शनिक और शिक्षाविद् थे।

- वे गुरुदेव, कविगुरु और विश्वकवि के नाम से लोकप्रिय थे।

- टैगोर महात्मा गांधी के अच्छे मित्र थे और मान्यताओं के अनुसार उन्होंने ही उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी।

- महात्मा गांधी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने टैगोर को “गुरुदेव” कहा और उन्हें “विश्व कवि” की संज्ञा दी।

- वह अपनी कृति गीतांजलि के लिये साहित्य में नोबेल पुरस्कार (1913) प्राप्त करने वाले पहले गैर-यूरोपीय थे।

राष्ट्र निर्माण में टैगोर का योगदान

- राष्ट्रवाद पर विचार: राष्ट्रवाद के बारे में उनका विचार समावेशी और साथ ही आध्यात्मिक था। उनके अनुसार राष्ट्रवाद मानवीय मूल्यों के उत्थान पर आधारित होना चाहिये, न कि घृणा अथवा अति देशभक्ति पर।

- टैगोर की देशभक्ति नीतिपरक और न्यायसंगत थी, जो सार्वभौमिक मानवतावाद, संस्कृतियों के प्रति सम्मान और अंतर-सभ्यतागत संवाद पर आधारित थी।

- उन्होंने इस तथ्य पर बल दिया कि भारत का प्राबल्य इसकी एकरूपता या धार्मिक बहुसंख्यकवाद में नहीं अपितु इसकी विविधता और एकता में निहित है।

- टैगोर का राष्ट्रवाद विश्वव्यापी था, पृथकतावादी नहीं, जो वर्तमान में निरंतर बढ़ते जातीय राष्ट्रवाद के समय में भी प्रासंगिक है।

- अपनी पुस्तक नेशनलिज्म (1917) में उन्होंने पश्चिमी शैली के आक्रामक राष्ट्रवाद के खिलाफ चेतावनी दी और इसे शांति और वैश्विक सद्भाव के लिये खतरा बताया।

- भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान: हालाँकि टैगोर एक सक्रिय राजनीतिक आंदोलनकारी नहीं थे, लेकिन उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक नैतिक और बौद्धिक भूमिका निभाई। बंगाल विभाजन (1905) के दौरान, उन्होंने स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया, एकता और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करने के लिये गीतों (आमार सोनार बांग्ला) की रचना की।

- जलियाँवाला बाग हत्याकांड (1919) के बाद एक महत्त्वपूर्ण मोड़ आया जब उन्होंने अंग्रेज़ों द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया।

- भारत का राष्ट्रगान 'जन गण मन' मूलतः रबींद्रनाथ टैगोर द्वारा बंगाली में लिखित और संगीतबद्ध किया गया था।

- संगीत, नृत्य और कला में योगदान: टैगोर एक सांस्कृतिक पुनरुत्थानवादी थे जिन्होंने भारत को वैश्विक सौंदर्यशास्त्र में एक विशिष्ट पहचान दिलाई।

- उन्होंने 2,000 से अधिक गीतों की रचना की, जिन्हें सामूहिक रूप से रवींद्र संगीत के नाम से जाना जाता है, जो अपनी गीतात्मक गहराई और भावनात्मक समृद्धि के लिये जाने जाते हैं।

- उनके संगीत में शास्त्रीय रागों, लोक परंपराओं और आध्यात्मिक विषयों का मिश्रण था, जिसमें 'एकला चलो रे' जैसे गीत राष्ट्रवादी प्रतीकवाद का हिस्सा बन गए।

- उन्होंने रंगमंच, संगीत और शास्त्रीय भारतीय नृत्य को मिलाकर चित्रांगदा, श्यामा और चंडालिका जैसी नृत्य नाटिकाएँ रचीं।

- एक चित्रकार के रूप में उन्होंने अमूर्त और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति की शुरुआत की, औपनिवेशिक कलात्मक मानदंडों को चुनौती दी और भारतीय दृश्य पहचान पर बल दिया।

- साहित्य में योगदान: उन्होंने स्वतंत्रता, पहचान, आध्यात्मिकता और आधुनिकता के विषयों पर काम करते हुए बंगाली गद्य और कविता का आधुनिकीकरण किया। उनकी प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित हैं:

- कविता: गीतांजलि, बलाका, सोनार तोरी, मानसी

- उपन्यास: घरे-बैरे, गोरा, चोखेर बाली

- नाटक: चित्रा, द पोस्ट ऑफिस

- निबंध: साधना: द रियलाइजेशन ऑफ लाइफ, द रिलीजन ऑफ मैन, नेशनलिज्म।

- शिक्षा में योगदान: टैगोर ने शिक्षा की कल्पना मन को नियंत्रित करने के लिये नहीं, बल्कि उसे मुक्त करने के साधन के रूप में की थी। वर्ष 1921 में उन्होंने शांतिनिकेतन में विश्वभारती विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो ‘प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर सीखने’ के दर्शन पर आधारित था।

- विश्वभारती शिक्षा का एक वैश्विक केंद्र था, जिसका आदर्श वाक्य था " यत्र विश्वं भवत्येकनीडम्" (जहाँ विश्व एक घोंसले में मिलता है)।

- वर्ष 1937 में उन्होंने भारत-चीन सभ्यतागत संबंधों और वैश्विक सांस्कृतिक संवाद को बढ़ावा देने के लिये चीन भवन की स्थापना की।

भारत और चीन के बीच तालमेल के प्रमुख क्षेत्र क्या हैं?

और पढ़ें: भारत और चीन के बीच तालमेल के क्षेत्र

निष्कर्ष

रबींद्रनाथ टैगोर केवल एक कवि नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी, सुधारक और वैश्विक विचारक थे जिन्होंने भारत की सांस्कृतिक पहचान और बौद्धिक भविष्य को नए सिरे से परिभाषित किया। स्वतंत्रता आंदोलन, कला, शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में उनके योगदान ने आधुनिक भारत की सॉफ्ट पावर और नैतिक नेतृत्व की नींव रखी।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न.“रबींद्रनाथ टैगोर के राष्ट्र-निर्माण के प्रयास राजनीतिक सक्रियता से कहीं आगे बढ़ गए और उन्होंने संस्कृति, शिक्षा और नैतिक राष्ट्रवाद को अपनाया।” चर्चा कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्सप्रश्न. इनमें से कौन अंग्रेज़ी में अनूदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीतिकाव्य-'सॉन्स फ्रॉम प्रिजन' से संबद्ध हैं? (2021) (a) बाल गंगाधर तिलक उत्तर: (c) प्रश्न. आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? (2021) (a) पिंगली वेंकैया ने यहाँ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिज़ाइन किया। उत्तर: (c) |

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

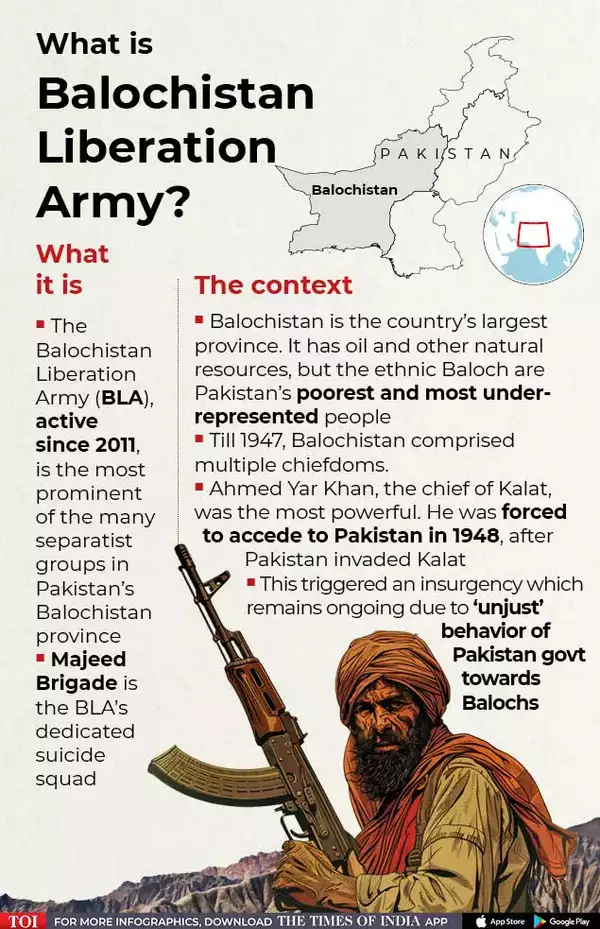

बलूचिस्तान में उग्रवाद

प्रिलिम्स के लिये:बलूच उग्रवाद, बांग्लादेश की मुक्ति, तालिबान, ईरान, पाकिस्तान, सुन्नी उग्रवादी समूह, जैश अल-अदल, आतंकवाद। मेन्स के लिये:बलूचिस्तान में अशांति के कारण, बलूचिस्तान मुद्दे पर भारत का रुख, बलूचिस्तान अशांति का भारत पर प्रभाव, पाकिस्तान और बलूच उग्रवाद, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से जुड़े और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते। |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में उग्रवाद और अशांति फिर से बढ़ रही है। हाल ही में बचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) के आतंकवादियों द्वारा अपने साथियों की रिहाई की मांग को लेकर ट्रेन अपहरण की घटना क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति को उज़ागर करती है।

बलूचिस्तान और उग्रवाद का इतिहास

- भूगोल: बलूचिस्तान पाकिस्तान का दक्षिण-पश्चिमी प्रांत है जिसकी सीमा अफगानिस्तान, ईरान, पंजाब और सिंध (पाकिस्तान के प्रांत) और अरब सागर से लगती है।

- जनसांख्यिकी: यह देश के कुल भू-क्षेत्र का 44% हिस्सा कवर करता है, लेकिन इसकी केवल 5% जनसंख्या यहाँ निवास करती है, जिसमें मुख्य रूप से बलूच लोग रहते हैं, जो एक सुन्नी मुस्लिम जातीय समूह है, जिनके महत्त्वपूर्ण समुदाय ईरान और अफगानिस्तान में भी हैं।

- यह सबसे बड़ा और सबसे कम आबादी वाला प्रांत है, जो प्राकृतिक गैस, कोयला, स्वर्ण और ताँबे जैसे प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है, लेकिन अत्यधिक गरीब बना हुआ है, तथा इसकी 70% आबादी बहुआयामी गरीब के रूप में वर्गीकृत है।

- उग्रवाद का इतिहास: भारत के विभाजन (वर्ष 1947) के समय, बलूचिस्तान में 4 रियासतें शामिल थीं: खारन, मकरान, लास बेला और कलात, कलात ने स्वतंत्रता का विकल्प चुना, जबकि अन्य पाकिस्तान में शामिल हो गए।

- यद्यपि जिन्ना ने शुरू में कलात की संप्रभुता को स्वीकार कर लिया था, लेकिन ब्रिटिश दबाव के कारण इसे रणनीतिक रूप से अलग-थलग करने के बाद वर्ष 1948 में ज़बरन उस पर कब्ज़ा कर लिया गया।

- पाकिस्तानी शासन के प्रति प्रतिरोध पिछले कुछ वर्षों में तीव्र होता गया। पहला बड़ा विद्रोह वर्ष 1954 में पाकिस्तान की एक-इकाई नीति के बाद शुरू हुआ, जिसके तहत वर्ष 1955 में बलूचिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान में मिला दिया गया, जिससे असंतोष और गहरा गया।

- वर्ष 1958 में कलात के खान नवाब नौरोज़ खान ने स्वतंत्रता की घोषणा की लेकिन उन्हें धोखे से आत्मसमर्पण के लिये मज़बूर कर दिया गया और कैद कर लिया गया।

- वर्ष 1963 में तीसरे विद्रोह में पाकिस्तानी सैनिकों की वापसी और बलूचिस्तान को एक प्रांत के रूप में मान्यता देने की मांग की गई (जो वर्ष 1970 में साकार हुआ)।

- बांग्लादेश की वर्ष 1971 की आज़ादी से प्रेरित होकर, बलूच नेताओं ने स्वायत्तता की मांग की, लेकिन पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने वर्ष 1973 में बलूचिस्तान सरकार को बर्खास्त कर दिया, जिससे 4 वर्ष तक विद्रोह चला।

- कथित सैन्य ज्यादतियों के कारण 2000 के दशक के मध्य में संघर्ष का पाँचवाँ चरण शुरू हुआ। संसाधनों के दोहन और राजनीतिक हाशिये पर होने की शिकायतों के कारण उग्रवाद जारी है, जिसका कोई समाधान नजर नहीं आ रहा है।

- एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011 से अब तक पाकिस्तान में 10,000 से अधिक बलूच गायब हो चुके हैं।

बलूचिस्तान में संघर्ष के क्या कारण हैं?

- ऐतिहासिक कारक: वर्ष 1948 में पाकिस्तान द्वारा बलूचिस्तान पर जबरन कब्ज़ा करने और वर्ष 1973 में इसकी प्रांतीय सरकार को बर्खास्त करने से इसका अलगाव और गहरा हो गया।

- इस क्षेत्र में समस्या के प्रभावी निवारण तंत्र का अभाव है जहाँ नौकरशाही में पंजाबी संभ्रांत वर्ग का प्रभुत्व है और बलूच समुदाय का अल्प प्रतिनिधित्व है।

- आर्थिक शोषण: प्राकृतिक संसाधनों जैसे गैस, सोना और लोहे की प्रचुरता के बावजूद, बलूचिस्तान आर्थिक रूप कमज़ोर है, जहाँ स्थानीय लोग निम्न गुणवत्ता वाली शिक्षा और बुनियादी ढाँचे के कारण अल्प-कुशल नौकरियों तक ही सीमित हैं। यहाँ पाकिस्तान में निम्नतम साक्षरता दर है और साथ ही यहाँ का लैंगिक समानता सूचकांक (GPI) निम्नतम है।

- बलूच राष्ट्रवादी ग्वादर पोर्ट और CPEC जैसे चीनी निवेशों को पाकिस्तान के अभिजात वर्ग के लिये लाभकारी मानते हैं, जबकि स्थानीय लोगों का इससे हाशियाकरण हो रहा है, जिससे उन्हें जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा और अधिक शोषण का भय है।

- मानवाधिकार उल्लंघन और सैन्यीकरण: जबरन अपहरण, न्यायेतर हत्याएँ और फर्जी मुठभेड़ों का प्रोयग सामान्यतः आतंकवाद-रोधी रणनीति के रूप में उपयोग किया जाता है।

- वर्ष 2011 में पाकिस्तान द्वारा गठित कमीशन ऑफ इन्क्वायरी ऑन एन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस ने 2,752 मामले दर्ज किये, जबकि नागरिक समाज समूहों ने 7,000 से अधिक व्यक्तियों के लापता होने का दावा किया (2002-2024)।

- धार्मिक उग्रवाद: बलूचिस्तान में अल-कायदा, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) और सांप्रदायिक संगठनों जैसे समूहों द्वारा आतंकवादी भर्ती की समस्याएँ हैं, और हजारा शिया समुदाय प्रायः सांप्रदायिक हिंसा का निशाना बनता है।

- भू-राजनीतिक कारक: पाकिस्तान के कारण बलूचिस्तान में उग्रवाद और अलगाववादी प्रवृत्तियों का कारण विदेशी समर्थन है, तथा अफगानिस्तान में अस्थिरता और ईरान के कुछ आतंकवादी समूहों को इसके लिये उत्तरदायी कारक बताया है।

बलूचिस्तान मुद्दे पर भारत का रुख क्या है?

- भारत का सतर्क दृष्टिकोण: भारत ने बलूचिस्तान के मामलों में अपनी संलिप्तता से इनकार किया है और बलूच आतंकवादियों को समर्थन देने के पाकिस्तान के आरोपों को खारिज किया है। भारत ने पाकिस्तान से दूसरों पर दोषारोपण करने के बजाय अपने आंतरिक मुद्दों का निवारण करने का आग्रह किया है।

- कूटनीतिक रुख: बलूचिस्तान पर भारत का रुख भू-राजनीतिक विचारों, क्षेत्रीय स्थिरता और पाकिस्तान के साथ उसके जटिल संबंधों से प्रभावित है। भारत अपने लोकतांत्रिक और पंथनिरपेक्ष मूल्यों के अनुरूप बलूचिस्तान में अल्पसंख्यक अधिकारों और संबंधित चिंताओं को उजागर करता रहता है।

- वर्ष 2016 में, प्रधानमंत्री ने अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में बलूचिस्तान की मानवाधिकार स्थिति का मुद्दा उठाया था।

- क्षेत्रीय स्थिरता: बलूचिस्तान में अशांति और चीन की CPEC में भागीदारी के कारण दक्षिण एशिया में सुरक्षा चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही हैं।

- भारत अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अंतर्गत बलूच अधिकारों का समर्थन करते हुए अपने सामरिक हितों में संतुलन बनाए रखता है।

निष्कर्ष

बलूचिस्तान का मुद्दा पूर्व से निरंतर बनी समस्याओं, आर्थिक शोषण और शासन विषयक हाशियाकरण से उत्पन्न हुआ है। पाकिस्तान का सैन्य दृष्टिकोण अप्रभावी रहा है, जिससे राजनीतिक सुधारों और उचित संसाधन वितरण की आवश्यकता उजागर हुई है। भारत क्षेत्रीय सुरक्षा प्रभाव को ध्यान में रखते हुए इस स्थिति को रणनीतिक रूप से देखता है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. बलूचिस्तान में उग्रवाद को बढ़ावा देने वाले ऐतिहासिक और भू-राजनीतिक कारकों की विवेचना कीजिये। यह स्थिति क्षेत्रीय स्थिरता को किस प्रकार प्रभावित करती है, और भारत का रणनीतिक दृष्टिकोण क्या होना चाहिये? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. भारत द्वारा चाबहार बंदरगाह विकसित करने का क्या महत्त्व है? (2017) (a) अफ्रीकी देशों से भारत के व्यापार में अपार वृद्धि होगी। उत्तर: (c) मेन्स:प्रश्न. इस समय जारी अमेरिका-ईरान नाभिकीय समझौता विवाद भारत के राष्ट्रीय हितों को किस प्रकार प्रभावित करेगा? भारत को इस स्थिति के प्रति क्या रवैया अपनाना चाहिये? (2018) प्रश्न. प्रश्न. भारत की ऊर्जा सुरक्षा का प्रश्न भारत की आर्थिक प्रगति का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भाग है। पश्चिम एशियाई देशों के साथ भारत के ऊर्जा नीति सहयोग का विश्लेषण कीजिये। (2017) |

मुख्य परीक्षा

खाद्य एवं कृषि हेतु पादप आनुवंशिक संसाधनों पर FAO की रिपोर्ट

स्रोत: डाउन टू अर्थ

चर्चा में क्यों?

खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) ने रोम, इटली में आयोजित खाद्य एवं कृषि के लिये आनुवंशिक संसाधन आयोग (CGRFA-20 ) के 20वें सत्र के उपरांत खाद्य एवं कृषि हेतु विश्व के पादप आनुवंशिक संसाधनों की स्थिति (SoW3) पर तीसरी रिपोर्ट जारी की है।

- रिपोर्ट के अनुसार यद्यपि विश्व स्तर पर लगभग पौधों की 6,000 प्रजातियों की कृषि की जाती है, तथापि विश्व का 60% फसल उत्पादन केवल 9 फसलों पर केंद्रित है।

- नोट: खाद्य और कृषि के लिये विश्व के पादप आनुवंशिक संसाधनों की स्थिति (SoW-PGRFA) रिपोर्ट, CGRFA के तहत FAO द्वारा प्रकाशित, पादप आनुवंशिक संसाधनों का एक आवधिक वैश्विक मूल्यांकन है, जो उनके संरक्षण, सतत् उपयोग और खाद्य सुरक्षा में भूमिका पर केंद्रित है।

FAO की रिपोर्ट से संबंधित मुख्य तथ्य क्या हैं?

- वैश्विक फसल निर्भरता: वैश्विक फसल उत्पादन का 60% केवल 9 फसलों पर निर्भर है- गन्ना, मक्का, चावल, गेहूँ, आलू, सोयाबीन, तेल ताड़ फल, चीनी चुकंदर, और कसावा।

- पौधों की 6,000 प्रजातियों की कृषि के बावजूद, फसल की विविधता कम हो रही है, जिससे वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिये खतरा उत्पन्न हो रहा है।

- FV/LR के समक्ष खतरा: भारत में, पाँच कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों में 50% से अधिक किसान किस्में और भूमि प्रजातियाँ (FV/LR) खतरे में हैं। वर्ष 2016 सीड हब पहल के अंतर्गत अधिउत्पादक किस्मों (HYV) को बढ़ावा देकर दाल उत्पादन को बढ़ावा दिया गया है।

- FV/LR वे पारंपरिक फसलें हैं जो स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल होती हैं, जिससे जैवविविधता, खाद्य सुरक्षा और जलवायु लचीलापन बढ़ता है। वे वाणिज्यिक संकरों की तुलना में कीटों, रोगों और अनावृष्टि के प्रति अधिक प्रतिरोधी होती हैं, जैसे काला नमक चावल, चपाती गेहूँ और रजनीगंधा कपास।

- वैश्विक स्तर पर, FV/LR विविधता का 6% जोखिम की स्थिति में है जहाँ कुछ क्षेत्रों में नुकसान 18% से अधिक है। दक्षिणी अफ्रीका, कैरिबियन और पश्चिमी एशिया सर्वाधिक प्रभावित हैं।

- संरक्षण परिदृश्य: 42% पादप वर्ग को इन-सीटू संरक्षण के दौरान खतरों का सामना करना पड़ता है, जबकि एक्स-सीटू प्रयासों को कौशल की कमी के साथ-साथ वित्तीय, राजनीतिक और बुनियादी ढाँचे संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

- फसल विविधता और जलवायु परिवर्तन:

- चरम मौसमीय घटनाएँ आनुवंशिक विविधता के नुकसान को बढ़ाती हैं, जबकि कई देशों में आपदा प्रभाव आकलन तंत्र का अभाव है।

- आपदा के बाद जर्मप्लाज्म वितरण, अर्थात् कृषि और संरक्षण के लिये पादपों की आनुवंशिक सामग्री की आपूर्ति, स्थानीय मृदा के लिये बीजों की खराब अनुकूलता के कारण चुनौतियों का सामना करती है।

खाद्य और कृषि के लिये आनुवंशिक संसाधनों पर आयोग (CGRFA)

- स्थापना: खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) द्वारा वर्ष 1983 में खाद्य एवं कृषि के लिये आनुवंशिक संसाधनों (GRFA) से संबंधित मुद्दों के समाधान हेतु स्थापित किया गया।

- उद्देश्य: कृषि में जैविक विविधता के संरक्षण और सतत् उपयोग के लिये समर्पित एकमात्र स्थायी अंतर-सरकारी निकाय के रूप में कार्य करना।

- सदस्यता: 179 देश (जनवरी 2023 तक), जिसमें भारत और यूरोपीय संघ भी शामिल हैं।

- CGRFA की प्रमुख उपलब्धियाँ:

- खाद्य एवं कृषि के लिये पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि (ITPGRFA) (2001): फसल विविधता में किसानों के योगदान को मान्यता प्रदान करना तथा प्रजनकों, किसानों और शोधकर्त्ताओं के लिये पौधों की आनुवंशिक सामग्री का आकलन करने हेतु एक वैश्विक ढाँचा स्थापित करना, इसके अपनाने में सहायता करना।

- पशु आनुवंशिक संसाधन (AnGR) और वैश्विक कार्य योजना (GPA): वर्ष 1997 में AnGR पर कार्य शुरू किया गया, जिसके परिणामस्वरूप स्टेट ऑफ द वर्ल्ड एनिमल जेनेटिक रिसोर्स पर पहली रिपोर्ट तैयार हुई और वर्ष 2007 में GPA को अपनाया गया।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. पर्माकल्चर कृषि पारंपरिक रासायनिक कृषि से कैसे अलग है? ( 2021)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये। (a) केवल 1 और 3 उत्तर: (b) प्रश्न. निम्नलिखित कृषि पद्धतियों पर विचार कीजिये: (2012)

वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में, उपर्युक्त में से कौन-सा/से मृदा में कार्बन प्रच्छादन/संग्रहण में सहायक है/है? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (b) |