प्राकृतिक खेती हेतु राष्ट्रीय मिशन

प्रिलिम्स के लिये:प्राकृतिक खेती हेतु राष्ट्रीय मिशन, बायोमास मल्चिंग, भारत का सकल फसल क्षेत्र (GCA), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR), भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, वर्षा जल संचयन। मेन्स के लिये:प्राकृतिक खेती का महत्त्व, प्राकृतिक खेती से जुड़े मुद्दे। |

चर्चा में क्यों?

भारत सरकार ने रसायन मुक्त और जलवायु-स्मार्ट कृषि को बढ़ावा देने के लिये एक अलग तथा स्वतंत्र योजना के रूप में प्राकृतिक खेती हेतु राष्ट्रीय मिशन (NMNF) शुरू किया है।

प्राकृतिक खेती हेतु राष्ट्रीय मिशन:

- परिचय:

- देश भर में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिये भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (BPKP) को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (NMNF) तैयार किया गया है।

- आवृत्त क्षेत्र:

- NMNF 15,000 क्लस्टर विकसित करके 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को आवृत्त करेगा। अपने खेत में प्राकृतिक खेती शुरू करने के इच्छुक किसानों को क्लस्टर सदस्यों के रूप में पंजीकृत किया जाएगा, प्रत्येक क्लस्टर में 50 हेक्टेयर भूमि के साथ 50 या उससे अधिक किसान शामिल होंगे।

- इसके अलावा प्रत्येक क्लस्टर एक गाँव भी हो सकता है या एक ही ग्राम पंचायत के तहत आने वाले 2-3 आसपास के गाँवों को शामिल कर सकता है।

- NMNF 15,000 क्लस्टर विकसित करके 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को आवृत्त करेगा। अपने खेत में प्राकृतिक खेती शुरू करने के इच्छुक किसानों को क्लस्टर सदस्यों के रूप में पंजीकृत किया जाएगा, प्रत्येक क्लस्टर में 50 हेक्टेयर भूमि के साथ 50 या उससे अधिक किसान शामिल होंगे।

- वित्तीय सहायता:

- NMNF के तहत किसानों को ऑन-फार्म इनपुट उत्पादन बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिये तीन वर्ष हेतु प्रतिवर्ष 15,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता मिलेगी।

- हालाँकि किसानों को प्रोत्साहन तभी प्रदान किया जाएगा जब वे प्राकृतिक खेती के लिये प्रतिबद्ध हों और वास्तविक रूप से इसे अपना रहे हों।

- यदि कोई किसान प्राकृतिक खेती का उपयोग नहीं करता है, तो बाद की किस्तों का भुगतान नहीं किया जाएगा।

- कार्यान्वयन की प्रगति के लिये वेब पोर्टल:

- प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिये कार्यान्वयन ढाँचे, संसाधनों, कार्यान्वयन की प्रगति, किसान पंजीकरण, ब्लॉग आदि की जानकारी प्रदान करने वाला एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया गया है।

- मास्टर ट्रेनर:

- कृषि मंत्रालय राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (MANAGE) तथा राष्ट्रीय जैविक और प्राकृतिक खेती केंद्र (NCONF) के माध्यम से मास्टर ट्रेनरों, 'चैंपियन' किसानों तथा प्राकृतिक खेती की तकनीकों का अभ्यास करने वाले किसानों को बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।

- BRCs की स्थापना:

- केंद्र द्वारा 15,000 भारतीय प्राकृतिक खेती जैव-इनपुट संसाधन केंद्र (Bio-inputs Resources Centres- BRCs) स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है ताकि जैव-संसाधनों तक आसान पहुँच प्रदान की जा सके, जिसमें गोबर एवं मूत्र, नीम और बायोकल्चर की भूमिका महत्त्वपूर्ण है।

- ये जैव-इनपुट संसाधन केंद्र प्राकृतिक खेती के प्रस्तावित 15,000 मॉडल समूहों के साथ स्थापित किये जाएंगे।

- केंद्र द्वारा 15,000 भारतीय प्राकृतिक खेती जैव-इनपुट संसाधन केंद्र (Bio-inputs Resources Centres- BRCs) स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है ताकि जैव-संसाधनों तक आसान पहुँच प्रदान की जा सके, जिसमें गोबर एवं मूत्र, नीम और बायोकल्चर की भूमिका महत्त्वपूर्ण है।

प्राकृतिक खेती:

- परिचय:

- प्राकृतिक खेती स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों पर आधारित एक रसायन मुक्त कृषि पद्धति है।

- यह पारंपरिक स्वदेशी तरीकों को प्रोत्साहित करती है जो उत्पादकों को बाहरी आदानों पर निर्भर रहने से मुक्त करते हैं।

- प्राकृतिक खेती का प्रमुख ध्यान बायोमास मल्चिंग के साथ ऑन-फार्म बायोमास रीसाइक्लिंग, ऑन-फार्म देसी गाय के गोबर एवं मूत्र का उपयोग, विविधता के माध्यम से कीटों का प्रबंधन, ऑन-फार्म वनस्पति मिश्रण एवं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी सिंथेटिक रासायनिक आदानों का बहिष्करण है।

- प्राकृतिक खेती स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों पर आधारित एक रसायन मुक्त कृषि पद्धति है।

- महत्त्व:

- बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करना: चूँकि प्राकृतिक खेती में किसी भी सिंथेटिक रसायन का उपयोग नहीं होता है जिसकी वजह से यह स्वास्थ्य के लिये कम जोखिमपूर्ण है।

- इन खाद्यान्नों में उच्च पोषण तत्त्व होता है और बेहतर स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं।

- किसानों की आय में वृद्धि: प्राकृतिक खेती का उद्देश्य लागत तथा जोखिम में कमी, समान पैदावार और इंटरक्रॉपिंग से आय के परिणामस्वरूप किसानों की शुद्ध आय में वृद्धि कर खेती को व्यवहार्य एवं आकांक्षी बनाना है।

- मृदा स्वास्थ्य में वृद्धि: प्राकृतिक खेती का सबसे तात्कालिक प्रभाव मृदा विज्ञान के साथ इसको प्रभावित करने वाले रोगाणुओं एवं केंचुओं जैसे अन्य जीवित जीवों के स्वास्थ्य पर पड़ता है।

- यह मृदा के स्वास्थ्य में सुधार कर उत्पादकता में वृद्धि करती है।

- बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करना: चूँकि प्राकृतिक खेती में किसी भी सिंथेटिक रसायन का उपयोग नहीं होता है जिसकी वजह से यह स्वास्थ्य के लिये कम जोखिमपूर्ण है।

- समस्याएँ:

- सिंचाई सुविधा का अभाव: भारत के सकल फसली क्षेत्र (GCA) का केवल 52% राष्ट्रीय स्तर पर सिंचित है। भले ही भारत ने आज़ादी के बाद से महत्त्वपूर्ण प्रगति की है, फिर भी कई क्षेत्र अभी भी सिंचाई हेतु मानसून पर निर्भर हैं, जिससे अधिक फसल उत्पादन की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है।

- प्राकृतिक आदानों की तत्काल उपलब्धता का अभाव: किसान अक्सर रसायन मुक्त कृषि उत्पादन को आसानी से उपलब्ध प्राकृतिक आदानों की कमी का हवाला देते हुए बाधा के रूप में देखते है। प्रत्येक किसान के पास प्राकृतिक विधि से उत्पादन हेतु समय, धैर्य या श्रम नहीं होता है।

- फसल विविधीकरण का अभाव: भारत में कृषि के तेज़ी से व्यावसायीकरण के बावजूद अधिकांश किसान मानते हैं कि अनाज़ हमेशा उनकी मुख्य फसल होगी (अनाज के पक्ष में न्यूनतम समर्थन मूल्य कम होने के कारण) और फसल विविधीकरण की उपेक्षा करते हैं।

- प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु अन्य पहलें:

- परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY):

- NMNF भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (BPKP) का विस्तार है, जो परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) के तहत एक उप-योजना है।

- PKVY उन किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो जैविक कृषि पद्धतियों को अपनाना चाहते हैं और उन्हें कीट प्रबंधन एवं मृदा की उर्वरता प्रबंधन हेतु पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों का उपयोग करने के लिये प्रोत्साहित करती है।

- क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर:

- क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर भू-दृश्यों-फसल भूमि, पशुधन, वनों और मत्स्यपालन के प्रबंधन हेतु एकीकृत दृष्टिकोण है, जो खाद्य सुरक्षा तथा जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करता है।

- इसका लक्ष्य तीन मुख्य उद्देश्यों से निपटना है: कृषि उत्पादकता और आय में लगातार वृद्धि करना, जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन एवं निर्माण करना, साथ ही ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना।

- परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY):

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. स्थायी कृषि (पर्माकल्चर), पारंपरिक रासायनिक कृषि से किस प्रकार भिन्न है? (2021)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 और 3 उत्तर: (b) प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-सी ‘मिश्रित खेती’ की प्रमुख विशेषता है? (2012) (a) नकदी और खाद्य दोनों सस्यों की साथ-साथ खेती उत्तर: (c) मेन्स:प्रश्न. फसल विविधता के समक्ष मौजूदा चुनौतियाँ क्या हैं? उभरती प्रौद्योगिकियाँ फसल विविधता के लिये किस प्रकार अवसर प्रदान करती हैं? (2021) प्रश्न. जल इंजीनियरिंग और कृषि विज्ञान के क्षेत्रों में क्रमशः सर एम. विश्वेश्वरैया और डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन के योगदानों से भारत को किस प्रकार लाभ पहुँचा था? (2019) |

स्रोत: पी.आई.बी.

स्वच्छ भारत मिशन-शहरी

प्रिलिम्स के लिये:स्वच्छ भारत मिशन-शहरी, अपशिष्ट मुक्त शहर (GFC)-स्टार रेटिंग, केंद्रीय बजट वर्ष 2023-24 मेन्स के लिये:‘स्वच्छ भारत मिशन-शहरी’ की स्थिति, भारत में अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित मुद्दे |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्री ने कहा कि स्वच्छता न केवल हर सरकारी योजना में बल्कि नागरिकों के जीवन में भी एक मूलभूत सिद्धांत बन गया है।

- स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (SBM-U) जनभागीदारी के सिद्धांत को स्थापित करने वाला पहला बड़े पैमाने का कार्यक्रम था।

- इसके अलावा भारत के शून्य अपशिष्ट 2023 के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के स्मरणोत्सव के हिस्से के रूप में, 'स्वच्छोत्सव- 2023: अपशिष्ट मुक्त शहरों के लिये रैली' नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

शून्य अपशिष्ट का अंतर्राष्ट्रीय दिवस:

- शून्य अपशिष्ट का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 30 मार्च 2023 को पहली बार मनाया गया और संयुक्त रूप से UNEP एवं UN-हैबिटेट द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

- इसका उद्देश्य शून्य अपशिष्ट एवं ज़िम्मेदार खपत तथा उत्पादन प्रथाओं और शहरी अपशिष्ट प्रबंधन के सतत् विकास को प्राप्त करने में योगदान के महत्त्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।

- यह दिन हमारी प्रथाओं पर पुनर्विचार करने एवं जलवायु परिवर्तन, प्रकृति के नुकसान तथा प्रदूषण के तिहरे ग्रहीय संकट (Triple planetary crisis) को दूर करने तथा ग्रह एवं मानवता को स्वास्थ्य और समृद्धि के मार्ग पर लाने के लिये एक कुंजी के रूप में एक चक्रिय अर्थव्यवस्था को अपनाने का आह्वान करता है।

स्वच्छ भारत मिशन-शहरी की स्थिति:

- उपलब्धियाँ:

- खुले में शौच से मुक्त (ODF):

- शहरी भारत सभी 4,715 शहरी स्थानीय निकायों (ULB) के साथ पूरी तरह से खुले में शौच से मुक्त (ODF) हो गया है।

- कार्यात्मक तथा स्वच्छ समुदाय और सार्वजनिक शौचालयों के साथ 3,547 स्थानीय शहरी निकाय ODF+ हैं तथा 1,191 स्थानीय शहरी निकाय पूर्ण मल कीचड़ प्रबंधन के साथ ODF++ हैं।

- अपशिष्ट प्रसंस्करण:

- भारत में अपशिष्ट प्रसंस्करण वर्ष 2014 के 17% से 4 गुना बढ़कर व वर्ष 2023 में 75% हो गया है, 97% वार्डों में 100% डोर-टू-डोर अपशिष्ट संग्रह और देश के सभी स्थानीय शहरी निकायों में लगभग 90% नागरिकों द्वारा अपशिष्टों के स्रोत पर पृथक्करण का अभ्यास किया जा रहा है।

- कचरा मुक्त शहर:

- जनवरी 2018 में शुरू किया गया कचरा मुक्त शहर (GFC)-स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल पहले वर्ष के 56 शहरों से बढ़कर 445 शहर हो गया है, जिसमें अक्तूबर 2024 तक कम-से-कम 1,000 3-स्टार कचरा मुक्त शहर (GFC) बनाने का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य है।

- वर्ष 2023-24 के बजट में सूखे और गीले अपशिष्टों के वैज्ञानिक प्रबंधन पर अधिक ध्यान देकर एक चक्रीय अर्थव्यवस्था बनाने की भारत की प्रतिबद्धता को मज़बूत किया गया है।

- जनवरी 2018 में शुरू किया गया कचरा मुक्त शहर (GFC)-स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल पहले वर्ष के 56 शहरों से बढ़कर 445 शहर हो गया है, जिसमें अक्तूबर 2024 तक कम-से-कम 1,000 3-स्टार कचरा मुक्त शहर (GFC) बनाने का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य है।

- महिलाओं का योगदान:

- कचरा मुक्त शहर के लिये रैली:

- कचरा मुक्त शहरों के लिये रैली एक महिला नेतृत्त्व वाला जन आंदोलन है, जहाँ लाखों नागरिकों ने अपनी सड़कों, पड़ोस और पार्कों की सफाई की ज़िम्मेदारी ली है।

- 'स्टोरीज़ ऑफ चेंज' संग्रह:

- 'स्टोरीज़ ऑफ चेंज' संग्रह में 300 से अधिक महिला स्वयं सहायता समूह सदस्यों की कुछ ऑन-ग्राउंड अद्वितीय सफलताओं को शामिल किया गया है, जिन्होंने विभिन्न अपशिष्ट प्रबंधन मॉडल सीखने हेतु शहरों में सर्वेक्षण किया है।

- शहरी भारत में एक उद्यम के रूप में 4 लाख महिलाएँ सीधे स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन में लगी हुई हैं, जो महिलाओं को गरिमा एवं आजीविका के अवसर प्रदान करता है।

- कचरा मुक्त शहर के लिये रैली:

- खुले में शौच से मुक्त (ODF):

- चुनौतियाँ:

- अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना का अभाव: भारत में अपशिष्ट को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने हेतु अवसंरचना और संसाधनों की कमी है। कई शहरों में पर्याप्त लैंडफिल साइट्स, अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं एवं अपशिष्ट संग्रह प्रणालियों की कमी है।

- उदाहरण के लिये दिल्ली में गाजीपुर लैंडफिल साइट में क्षमता से अधिक अपशिष्ट का जमाव हो गया है, जिसके कारण वायु और जल प्रदूषण हो रहा है, साथ ही यह आस-पास के निवासियों के स्वास्थ्य के लिये खतरा पैदा कर रहा है।

- अस्थिर पैकेजिंग: ऑनलाइन खुदरा और खाद्य वितरण एप्स की लोकप्रियता बड़े शहरों तक ही सीमित है, जो प्लास्टिक अपशिष्ट में वृद्धि में योगदान दे रही है।

- ई-कॉमर्स कंपनियाँ भी प्लास्टिक पैकेजिंग के ज़्यादा इस्तेमाल को लेकर संकट में हैं।

- साथ ही पैक किये गए उत्पादों के साथ सामान्यतः कोई निपटान निर्देश शामिल नहीं होते हैं।

- डेटा संग्रह तंत्र का अभाव: भारत में ठोस या तरल अपशिष्ट के संबंध में टाइम डेटा या पैनल डेटा का अभाव है।

- इसलिये देश के अपशिष्ट नियोजकों हेतु अपशिष्ट प्रबंधन की अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करना बहुत कठिन है।

- अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना का अभाव: भारत में अपशिष्ट को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने हेतु अवसंरचना और संसाधनों की कमी है। कई शहरों में पर्याप्त लैंडफिल साइट्स, अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं एवं अपशिष्ट संग्रह प्रणालियों की कमी है।

आगे की राह

- शहरी खाद केंद्र: जैविक कचरे को पुन: उपयोगी बनाने के लिये शहरों में खाद केंद्र स्थापित किये जा सकते हैं, जिससे मृदा में कार्बन की मात्रा में वृद्धि और रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।

- खाद मृदा में कार्बन को फिर से एकत्रित करके कार्बन डाइऑक्साइड पृथक्करण में भी मदद करेगी।

- विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्त्व: यह सुनिश्चित करने के लिये भारत में विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्त्व के लिये तंत्र को विकसित करने की आवश्यकता है ताकि उत्पाद निर्माताओं को उनके उत्पादों के जीवन चक्र के विभिन्न भागों के लिये वित्तीय रूप से उत्तरदायी बनाया जा सके।

- इसमें चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में वस्तुओं के उपयोगी न रहने की स्थिति में टेक-बैक, पुनर्चक्रण और अंतिम निपटान शामिल है।

- अपशिष्ट और अपशिष्ट-बीनने वालों के प्रति व्यवहार परिवर्तन: अपशिष्ट को अक्सर अनुपयोगी माना जाता है, और इससे अपशिष्ट संग्राहक स्वयं को अक्सर अलग-थलग महसूस करते हैं। इस धारणा को बदलने और उचित अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

- साथ ही ULB को कूड़ा बीनने वालों को उनके सामाजिक समावेशन के बारे में जनता को प्रोत्साहन और जागरूकता फैलाकर पुरस्कृत करना चाहिये।

- कूड़ा बीनने वालों को शामिल करना न केवल उनके स्वयं के स्वास्थ्य और आजीविका के लिये बल्कि नगरपालिकाओं की अर्थव्यवस्था के लिये भी महत्त्वपूर्ण है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, पिछले वर्ष के प्रश्नप्रश्न. भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा एक सही है? (2019) (a) अपशिष्ट उत्पादक को पाँच कोटियों में अपशिष्ट अलग-अलग करने होंगे। उत्तर: (c) |

स्रोत: पी.आई.बी.

UAPA अधिकरण द्वारा PFI पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र के निर्णय का समर्थन

प्रिलिम्स के लिये:UAPA अधिकरण, UAPA के प्रमुख प्रावधान मेन्स के लिये:आंतरिक सुरक्षा, उग्रवाद में वृद्धि, सरकार की प्रतिक्रिया के लिये चुनौतियाँ उत्पन्न करने में निजी क्षेत्र की भूमिका |

चर्चा में क्यों?

अपने गठन के पाँच महीने बाद गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिकरण ने भारत के कुख्यात संगठनों और इसके सहयोगियों पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र के निर्णय का समर्थन किया।

मुद्दे की पृष्ठभूमि:

- सितंबर 2022 में गृह मंत्रालय (MHA) ने एक राजपत्र अधिसूचना में PFI और इसके सहयोगी संगठनों को "गैरकानूनी संगठन" घोषित किया।

- MHA द्वारा जारी अधिसूचना ने गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967 के तहत पाँच वर्ष के लिये रिहैब इंडिया फाउंडेशन (RIF) और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया सहित PFI तथा उसके सहयोगी संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया।

UAPA:

- परिचय:

- UAPA का उद्देश्य भारत में गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल संगठनों पर रोक लगाना है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ निर्देशित गतिविधियों से निपटना है। इसे आतंकवाद विरोधी कानून के रूप में भी जाना जाता है।

- गैरकानूनी गतिविधियाँ भारत में क्षेत्रीय अखंडता और क्षेत्रीय संप्रभुता को बाधित करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति या सगठन द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई को संदर्भित करती हैं।

- यह अधिनियम केंद्र सरकार को पूर्ण शक्ति प्रदान करता है और अधिकतम दंड के रूप में मृत्युदंड एवं आजीवन कारावास का प्रावधान करता है।

- UAPA का उद्देश्य भारत में गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल संगठनों पर रोक लगाना है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ निर्देशित गतिविधियों से निपटना है। इसे आतंकवाद विरोधी कानून के रूप में भी जाना जाता है।

- UAPA के प्रमुख प्रावधान:

- अन्य बातों के अलावा UAPA आतंकवादी गतिविधियों से निपटने हेतु विशेष प्रक्रियाएँ प्रदान करता है, केंद्र सरकार किसी व्यक्ति/संगठन को आतंकवादी/आतंकवादी संगठन के रूप में नामित कर सकती है यदि:

- आतंकवादी कार्रवाई करता है या उसमें भाग लेता है

- आतंकवादी घटना को अंजाम देने की तैयारी करता है,

- आतंकवाद को बढ़ावा देता है, या

- अन्यथा आतंकवादी गतिविधि में शामिल है।

- अधिनियम के तहत एक जाँच अधिकारी को आतंकवाद से जुड़ी संपत्तियों को ज़ब्त करने हेतु पुलिस महानिदेशक की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।

- इसके अतिरिक्त यदि जाँच राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (National Investigation Agency- NIA) के अधिकारी द्वारा की जाती है, तो ऐसी संपत्ति की ज़ब्ती हेतु NIA के महानिदेशक की मंज़ूरी की आवश्यकता होगी।

- यह NIA के अधिकारियों (निरीक्षक या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों) को उन मामलों की जाँच करने का अधिकार देता है जो उप अधीक्षक या सहायक पुलिस आयुक्त या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों द्वारा संचालित किये जाते हैं।

- अन्य बातों के अलावा UAPA आतंकवादी गतिविधियों से निपटने हेतु विशेष प्रक्रियाएँ प्रदान करता है, केंद्र सरकार किसी व्यक्ति/संगठन को आतंकवादी/आतंकवादी संगठन के रूप में नामित कर सकती है यदि:

- प्रक्रिया का अनुपालन:

- किसी संगठन को गैर-कानूनी घोषित करने की सूचना राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से और उस क्षेत्र में लाउडस्पीकरों के माध्यम से या संगठन के कार्यालयों पर सूचना की प्रति चिपकाकर दी जाती है जहाँ संगठन अपनी गतिविधियों का संचालन करता है।

- अधिसूचना प्रकाशन की तारीख से पाँच वर्ष तक वैध रहती है, जो UAPA के तहत न्यायाधिकरण के आदेश के अधीन है।

- जब केंद्र किसी संगठन को गैरकानूनी घोषित करता है, तो केंद्र द्वारा एक न्यायाधिकरण की स्थापना की जाती है ताकि आगे की जाँच कर पुष्टि की जा सके कि निर्णय उचित है या नहीं।

- केंद्र द्वारा अधिसूचना तब तक प्रभावी नहीं होती जब तक कि न्यायाधिकरण घोषणा की पुष्टि नहीं करता है और आदेश आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित नहीं होता है।

- सरकार को राजपत्र अधिसूचना जारी करने के 30 दिनों के भीतर अधिसूचना को न्यायाधिकरण को भेजना होगा ताकि प्रतिबंध की पुष्टि हो सके।

- इसके अतिरिक्त MHA को उन मामलों के साथ न्यायाधिकरण को संदर्भित करना चाहिये जो NIA, प्रवर्तन निदेशालय और राज्य पुलिस बलों ने देश भर में संगठनों और उसके सदस्यों के खिलाफ दर्ज किये हैं।

- किसी संगठन को गैर-कानूनी घोषित करने की सूचना राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से और उस क्षेत्र में लाउडस्पीकरों के माध्यम से या संगठन के कार्यालयों पर सूचना की प्रति चिपकाकर दी जाती है जहाँ संगठन अपनी गतिविधियों का संचालन करता है।

UAPA न्यायाधिकरण:

- UAPA में सरकार द्वारा एक न्यायाधिकरण के गठन का प्रावधान है ताकि इसके प्रतिबंधों को दीर्घकालिक कानूनी वैधता मिल सके।

- इसकी अध्यक्षता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त अथवा वर्तमान न्यायाधीश द्वारा की जाती है।

- यह प्राधिकरण संबंधित संगठन से अनुरोध करता है कि वह अधिसूचना प्राप्त करने की तारीख (जिस तारीख पर केंद्र द्वारा अधिसूचना जारी की गई थी) के 30 दिनों के भीतर अपने अस्तित्त्व की निरंतरता के लिये औचित्य प्रदान करे।

- दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद प्राधिकरण 6 महीने के भीतर यह तय करने के लिये जाँच कर सकता है कि क्या संगठन को गैरकानूनी घोषित करने के लिये पर्याप्त सबूत हैं अथवा नहीं।

UAPA की आलोचना:

- ठोस और प्रक्रियात्मक प्रक्रिया का अभाव: UAPA की धारा 35 सरकार को किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध करने की अनुमति देती है। सरकार ऐसा केवल बड़े संदेह के आधार पर और बिना किसी प्रक्रिया के कर सकती है।

- आतंकवादी गतिविधियों में संदेह वाले लोगों को हिरासत में लेने और गिरफ्तार करने का राज्य का अस्पष्ट अधिकार इसे संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा दी गई स्वतंत्रता पर अधिक नियंत्रण देता है।

- असहमति के अधिकार पर अप्रत्यक्ष प्रतिबंध: असहमति का अधिकार भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हिस्सा है और इसलिये अनुच्छेद 19(2) में उल्लिखित परिस्थिति को छोड़कर किसी भी स्थिति में इसे कम नहीं किया जा सकता है।

- वर्ष 2019 में UAPA में संशोधन ने आतंकवाद पर अंकुश लगाने की आड़ में सत्ताधारी सरकार को असहमति के अधिकार पर अप्रत्यक्ष प्रतिबंध लगाने की शक्ति दी, जो एक विकासशील लोकतांत्रिक समाज के लिये हानिकारक है।

- समय का अपव्यय: लगभग 43% मामलों में चार्जशीट दायर करने में एक या दो वर्ष से अधिक का समय लग जाता है। इससे न्याय मिलने में देरी होती है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिये बाह्य राज्य और गैर राज्य कारकों द्वारा प्रस्तुत बहुआयामी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिये। इन संकटों का मुकाबला करने के लिये आवश्यक उपायों की भी चर्चा कीजिये। (2021) प्रश्न. भारत सरकार ने हाल ही में विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (यू.ए.पी.ए.) 1967 और एन.आई.ए. अधिनियम में संशोधन द्वारा आतंकवाद-रोधी कानूनों को मज़बूत कर दिया है। मानवाधिकार संगठनों द्वारा विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम का विरोध करने के कारणों पर विस्तार से चर्चा करते समय वर्तमान सुरक्षा परिवेश के संदर्भ में परिवर्तनों का विश्लेषण कीजिये। (2019) |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

अल्ट्रामैसिव ब्लैक होल

प्रिलिम्स के लिये:अल्ट्रामैसिव ब्लैक होल, ग्रेविटेशनल लेंसिंग, ब्लैक होल, हबल स्पेस टेलीस्कोप, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। मेन्स के लिये:ब्लैक होल के प्रकार, ग्रेविटेशनल लेंसिंग। |

चर्चा में क्यों?

खगोलविदों ने ग्रेविटेशनल लेंसिंग का उपयोग करते हुए एक अल्ट्रामैसिव ब्लैक होल की खोज की है, जहाँ एक पिंड का अग्र-भाग अपने पीछे दूर के पिंड से आने वाले प्रकाश को मोड़ता है।

अल्ट्रामैसिव ब्लैक होल की खोज का महत्त्व:

- शोधकर्त्ताओ ने ब्रह्मांड के माध्यम से यात्रा करने वाली एक दूर की आकाशगंगा से प्रकाश का अनुकरण करने के लिये सुपरकंप्यूटर सिमुलेशन का उपयोग किया, प्रत्येक सिमुलेशन में एक अलग द्रव्यमान का ब्लैक होल पाया गया।

- एक सिमुलेशन में प्रकाश द्वारा अपनाया गया पथ हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा कैप्चर की गई वास्तविक छवियों में देखे गए पथ से मेल खाता है, जिससे आकाशगंगा के अग्र-भाग में एक अल्ट्रामैसिव ब्लैक होल की खोज हुई।

- अल्ट्रामैसिव ब्लैक होल हमारे सूर्य के द्रव्यमान का 30 अरब गुना अधिक है।

- सुदूर आकाशगंगाओं में निष्क्रिय ब्लैक होल का अध्ययन अब इस नई गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग तकनीक के कारण संभव हो सकता है।

- हालाँकि वर्तमान में ज्ञात अधिकांश ब्लैक होल सक्रिय अवस्था में हैं जो अपने आसपास से पदार्थों को अपनी ओर खींच रहे हैं और प्रकाश, एक्स-रे तथा अन्य विकिरण के रूप में ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं।

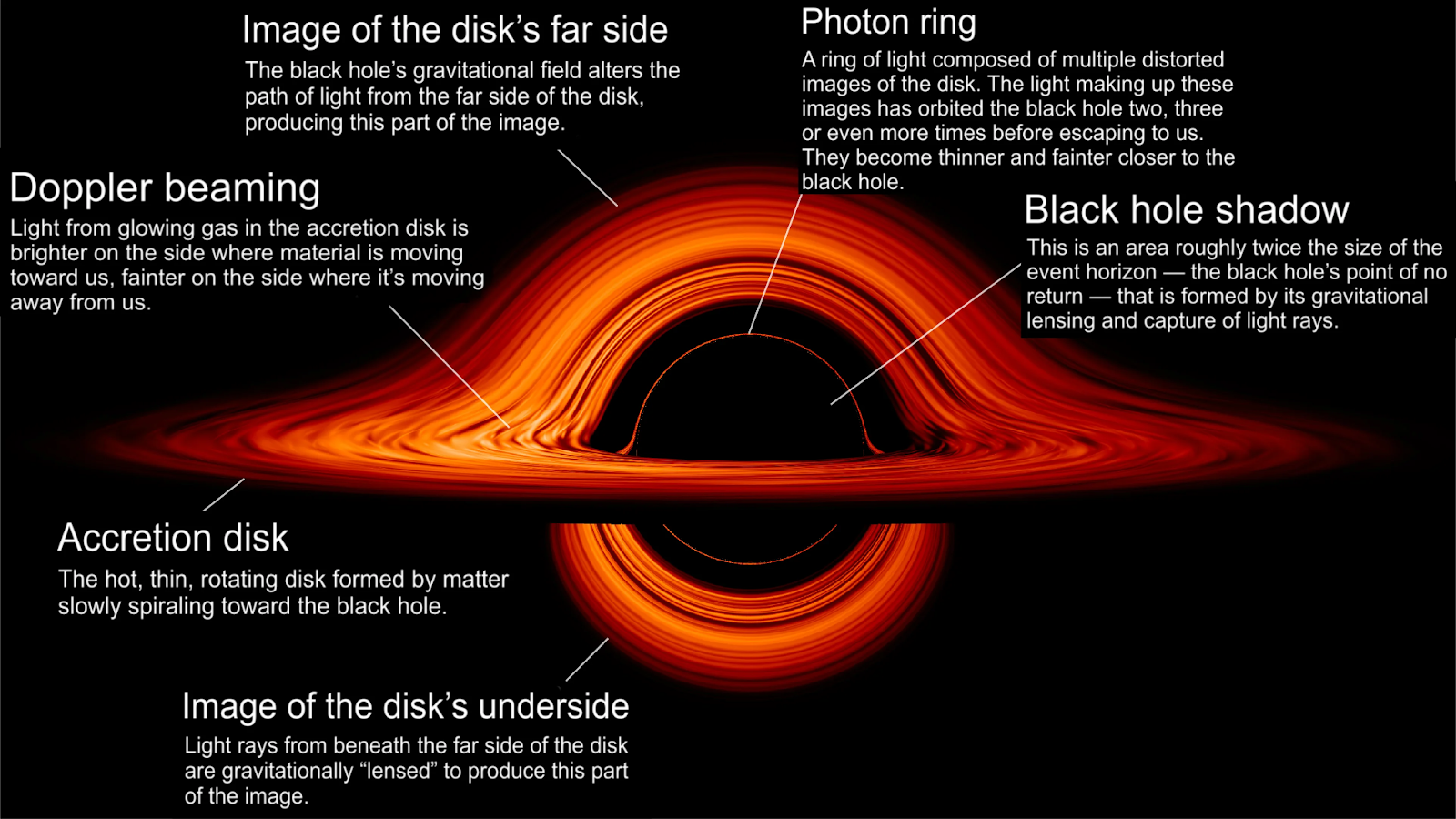

ब्लैक होल:

- परिचय:

- ब्लैक होल स्पेस-टाइम के वे क्षेत्र हैं जहाँ गुरुत्वाकर्षण इतना मज़बूत होता है कि कुछ भी, यहाँ तक कि प्रकाश भी उनके प्रभाव से बच नहीं सकता है।

- ब्लैक होल अंतरिक्ष का एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पदार्थ अपने आप खत्म हो जाते हैं, कुछ बड़े तारों के विस्फोट के साथ टूटने से ब्लैक होल पैदा होते हैं और एक गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के साथ अविश्वसनीय रूप से घनी वस्तु का निर्माण करते है जो इतना मज़बूत होता है कि यह अपने चारों ओर के स्पेस-टाइम को परिवर्तित कर देता है।

- ब्लैक होल के प्रकार:

- स्टेलर ब्लैक होल: यह एक विशाल तारे के निष्क्रिय होने से बनता है।

- इंटरमीडिएट ब्लैक होल: इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 100 से 100,000 गुना के बीच होता है।

- सुपरमैसिव ब्लैक होल: इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लाखों से लेकर अरबों गुना तक होता है, जो हमारी अपनी मिल्की वे आकाशगंगा सहित अधिकांश आकाशगंगाओं के केंद्रों में पाया जाता है

- महत्त्व:

- ब्रह्मांड और उसके विकास को समझने के लिये ब्लैक होल महत्त्वपूर्ण हैं।

- वे आकाशगंगाओं के निर्माण एवं विकास के साथ पूरे ब्रह्मांड में पदार्थ के वितरण में भूमिका निभाते हैं।

- ब्लैक होल का अध्ययन करने से हमें अंतरिक्ष, समय और गुरुत्त्वाकर्षण के मूलभूत गुणों को समझने में भी मदद मिल सकती है

- ब्लैक होल का अध्ययन करने से हमें अंतरिक्ष, समय और गुरुत्त्वाकर्षण के मूलभूत गुणों को समझने में भी मदद मिल सकती है

गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग

- गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग एक ऐसी परिघटना है जब बड़े पिंड, जैसे कि एक विशाल आकाशगंगा या आकाशगंगाओं का समूह, एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का निर्माण करता है जो अपने पीछे के पिंडों के प्रकाश को बढ़ाता और विकृत करता है।

- विशाल पिंड और प्रेक्षक के संरेखण के आधार पर प्रकाश के इस विपथन से दूर की वस्तुएँ विकृत या आवर्धित दिखाई दे सकती हैं।

- गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग के प्रभाव की भविष्यवाणी सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत में की थी और तब से खगोलविदों द्वारा इसका अवलोकन और अध्ययन किया जा रहा है।

निष्कर्ष:

गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग का उपयोग कर अल्ट्रामैसिव ब्लैक होल की खोज ब्लैक होल के अध्ययन में एक रोमांचक विकास है। इस्तेमाल की गई तकनीक से दूर की आकाशगंगाओं में अधिक निष्क्रिय ब्लैक होल की खोज और अध्ययन हो सकता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिये: (2018)

उपर्युक्त में से अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का/के भविष्यकथन कौन सा/से है/हैं, जिनका/जिनकी प्रायः समाचार माध्यमों में विवेचना होती है? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (d) |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

तेज़ी से पिघल रही अंटार्कटिक की बर्फ

प्रिलिम्स के लिये:ओशन टर्निंग सर्कुलेशन, अंटार्कटिका के संदर्भ में भारत की पहल। मेन्स के लिये:वैश्विक महासागर पर बर्फ के पिघलने का प्रभाव, भारत की अंटार्कटिका में पहल, हिमस्खलन और प्रभाव, तेज़ी से बर्फ का पिघलना और समुद्र के स्तर में वृद्धि। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नेचर में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चला है कि तेज़ी से पिघलने वाली अंटार्कटिक बर्फ नाटकीय रूप से दुनिया के महासागरों के माध्यम से जल के प्रवाह को धीमा कर रही है और वैश्विक जलवायु, समुद्री खाद्य शृंखला और बर्फ की पेटियों की स्थिरता पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएंँ:

- विश्व के महासागर पर प्रभाव:

- जैसे-जैसे तापमान बढ़ता है और अंटार्कटिका की पिघलती बर्फ से स्वच्छ जल समुद्र में प्रवेश करता है, सतह के जल की लवणता और घनत्व कम हो जाता है, जिससे समुद्र के तल में नीचे की ओर जल का प्रवाह कम हो जाता है।

- अध्ययन से पता चला है कि पश्चिमी अंटार्कटिक बर्फ के शेल्फ में गर्म जल का प्रवेश बढ़ जाएगा, लेकिन यह नहीं देखा कि यह प्रतिक्रिया प्रभाव कैसे पैदा कर सकती है और किस प्रकार इससे भी अधिक पिघलने का कारण बन सकती है।

- रिपोर्ट में पाया गया कि अंटार्कटिक में गहरे जल का संचलन उत्तरी अटलांटिक में गिरावट की दर से दोगुनी दर से कमज़ोर हो सकता है।

- इसके अलावा, अंटार्कटिका से गहरे समुद्र के जल का प्रवाह वर्ष 2050 तक 40% तक घट सकता है।

- वैश्विक जलवायु पर प्रभाव:

- निष्कर्ष यह भी सुझाव देते हैं कि समुद्र उतना कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करने में सक्षम नहीं होगा क्योंकि इसकी ऊपरी परतें अधिक स्तरीकृत हो जाती हैं, जिससे वातावरण में अधिक CO2 निकल जाती है।

- खाद्य शृंखला पर प्रभाव:

- समुद्र के निवर्तनियता से पोषक तत्त्व नीचे से ऊपर उठते हैं, दक्षिणी महासागर का वैश्विक फाइटोप्लांकटन उत्पादन के तीन-चौथाई हिस्से का योगदान है, जो खाद्य शृंखला का आधार है।

- अंटार्कटिका के पास सिंकिंग का धीमा होना, पूरे संचलन को धीमा कर देता है और इसलिये पोषक तत्त्वों की मात्रा भी कम हो जाती है जिनका गहरे समुद्र से वापस सतह पर निवर्तन होता है।

- समुद्र के निवर्तनियता से पोषक तत्त्व नीचे से ऊपर उठते हैं, दक्षिणी महासागर का वैश्विक फाइटोप्लांकटन उत्पादन के तीन-चौथाई हिस्से का योगदान है, जो खाद्य शृंखला का आधार है।

अंटार्कटिका के संदर्भ में भारत की पहलें:

- अंटार्कटिक संधि: भारत आधिकारिक तौर पर 1 अगस्त, 1983 को अंटार्कटिक संधि प्रणाली में शामिल हुआ। 12 सितंबर, 1983 को भारत अंटार्कटिक संधि का पंद्रहवांँ सलाहकार सदस्य बना।

- अनुसंधान स्टेशन: अंटार्कटिका में अनुसंधान करने के लिये दक्षिण गंगोत्री स्टेशन (वर्तमान में डीकमीशन) और मैत्री, भारती स्टेशन की स्थापना की गई थी।

- NCAOR की स्थापना: राष्ट्रीय अंटार्कटिक और महासागर अनुसंधान केंद्र (NCAOR) की स्थापना ध्रुवीय और दक्षिणी महासागर क्षेत्रों में देश की अनुसंधान गतिविधियों को संचालित करने के लिये की गई थी।

- भारतीय अंटार्कटिक अधिनियम 2022: यह अंटार्कटिका की यात्राओं और गतिविधियों को विनियमित करने के साथ-साथ महाद्वीप पर मौजूद लोगों के बीच उत्पन्न होने वाले संभावित विवादों की परिकल्पना करता है।

- अधिनियम के अन्य प्रावधानों में खनिज संसाधनों, स्थानिक पौधों और अंटार्कटिका के स्थानिक पक्षियों के संरक्षण एवं भारतीय टूर ऑपरेटरों के लिये प्रावधान शामिल हैं।

शेष विश्व में डीग्लेसिएशन की स्थिति:

- थवाइट्स ग्लेशियर का पिघलना: थवाइट्स ग्लेशियर अंटार्कटिका में स्थित 120 किमी चौड़ा, तीव्र गतिशील ग्लेशियर है।

- इसके आकार (1.9 लाख वर्ग किमी) के कारण, इसमें इतना जल है कि यह विश्व समुद्र स्तर को आधा मीटर से अधिक बढ़ा सकता है।

- इसका पिघलना प्रत्येक वर्ष वैश्विक समुद्र-स्तर की वृद्धि में 4% का योगदान देता है।

- माउंट किलिमंजारो पर बर्फ का पिघलना: अफ्रीका की सबसे बड़ी चोटी, तंजानिया के माउंट किलिमंजारो पर बर्फ की टोपी जलवायु परिवर्तन के कारण वर्ष 2050 तक पिघलने वाले प्रसिद्ध ग्लेशियरों में से एक है।

- यह वर्ष 1912 से अब तक 80% से अधिक पिघल चुका है।

- निवर्तित हिमालय: हिमालय के हिमनद ध्रुवीय टोपियों के बाहर बर्फ के सबसे बड़े खंड का निर्माण करते हैं और भारतीय-गंगा के मैदानी इलाकों में प्रवाहित होने वाली नदियों के लिये जल का स्रोत हैं।

- दुनिया के किसी भी हिस्से की तुलना में हिमालय के ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं।

- वर्ष 2000 के बाद से प्रत्येक वर्ष ग्लेशियर एक वर्टिकल फुट से अधिक और वर्ष 1975 से 2000 तक बर्फ पिघलने की मात्रा के दोगुने से अधिक का क्षरण हो रहा है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्र. पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (b) |