भारतीय अर्थव्यवस्था

संधारणीय भारत के लिये इथेनॉल मिश्रण

- 01 Feb 2025

- 28 min read

यह एडिटोरियल 21/01/2025 को बिज़नेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित “Blending dilemma: Conflicting priorities on flex-fuel need clear policy” पर आधारित है। यह लेख भारत के इथेनॉल-मिश्रण कार्यक्रम को संवहनीयता, ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम के रूप में सामने लाता है। हालाँकि, फीडस्टॉक की कमी, जल-गहन उत्पादन और आपूर्ति शृंखला की अक्षमताओं जैसी चुनौतियों से नीति समर्थन एवं नवाचार के माध्यम से निपटने की आवश्यकता है।

प्रिलिम्स के लिये:भारत का इथेनॉल-मिश्रण कार्यक्रम, विदेशी मुद्रा, PM-JI-VAN योजना, राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा कार्यक्रम, राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा मिशन, भारतीय खाद्य निगम, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, राष्ट्रीय हरित गतिशीलता रणनीति, FCI, इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण, न्यूनतम समर्थन मूल्य, PM कृषि सिंचाई योजना मेन्स के लिये:भारत के लिये इथेनॉल मिश्रण के प्रमुख लाभ, भारत में इथेनॉल मिश्रण से जुड़े प्रमुख मुद्दे। |

भारत का इथेनॉल-मिश्रण कार्यक्रम संवहनीयता, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने और कार्बन उत्सर्जन पर अंकुश लगाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसने ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाया है, 1.1 ट्रिलियन रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत की है और 50 मिलियन टन CO₂ उत्सर्जन को रोका है। हालाँकि, फीडस्टॉक की कमी, जल-गहन इथेनॉल उत्पादन, आपूर्ति शृंखला की अक्षमताएँ और मूल्य निर्धारण संबंधी चिंताएँ सहित चुनौतियाँ बनी हुई हैं। नीति समर्थन, बुनियादी ढाँचे के विस्तार और तकनीकी नवाचार के माध्यम से इन मुद्दों का समाधान करना इस संबंध में प्रगति को गति देने के लिये महत्त्वपूर्ण है।

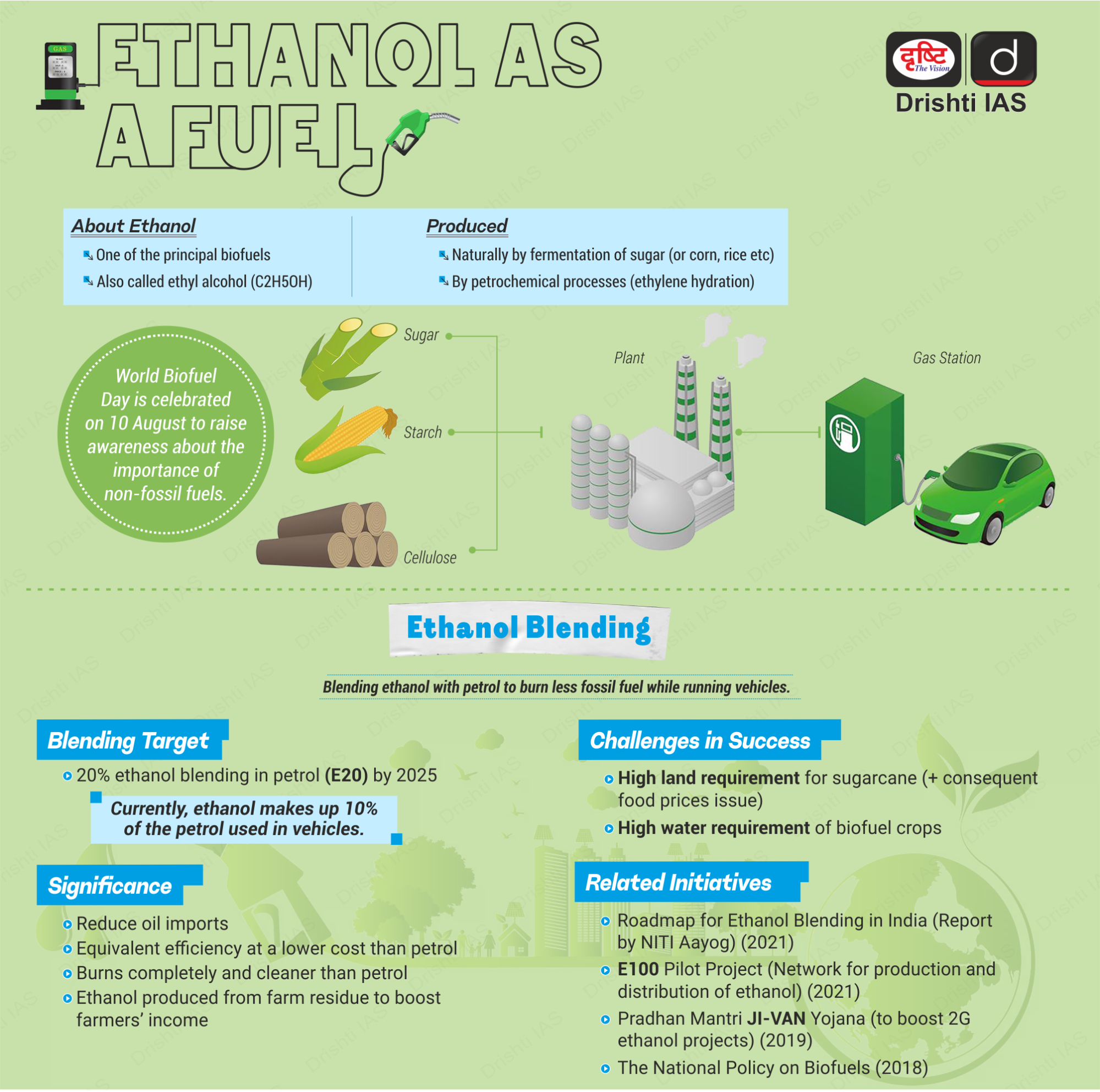

इथेनॉल सम्मिश्रण क्या है?

- इथेनॉल सम्मिश्रण के बारे में: इथेनॉल, जो कि पादप आधारित स्रोतों से प्राप्त एक जैव ईंधन है, को पेट्रोल के साथ मिलाकर अधिक संधारणीय और स्वच्छ ईंधन बनाने की प्रक्रिया को इथेनॉल सम्मिश्रण कहा जाता है।

- इससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होती है, कार्बन उत्सर्जन कम होता है और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ती है।

- भारत में इथेनॉल का उत्पादन मुख्यतः गन्ना, गुड़, मक्का, चावल और अन्य बायोमास स्रोतों से किया जाता है।

- भारत सरकार ने परिवहन ईंधन में इथेनॉल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये वर्ष 2003 में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम शुरू किया था।

- इथेनॉल मिश्रण के लिये सरकारी पहल:

- PM-JI-VAN योजना– कृषि अपशिष्ट से दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल उत्पादन को समर्थन देती है।

- राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा कार्यक्रम– संधारणीय ऊर्जा के लिये इथेनॉल और अन्य जैव ईंधन को बढ़ावा देता है।

- ब्याज अनुदान योजना– इथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

- GST में कमी - EBP कार्यक्रम के लिये इथेनॉल पर 5% कर लगाया गया (18% से घटाकर) ताकि इसे अपनाने को प्रोत्साहित किया जा सके।

- वर्तमान स्थिति और भविष्य का रोडमैप: वर्ष 2022 तक 10% सम्मिश्रण का प्रारंभिक लक्ष्य निर्धारित समय से पहले ही प्राप्त कर लिया गया, जिससे वर्ष 2025 तक 20% इथेनॉल सम्मिश्रण (E20) का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य प्राप्त हो गया।

- वर्तमान में, वर्ष 2024 तक इथेनॉल सम्मिश्रण 15% है। इथेनॉल-समर्पित ईंधन स्टेशनों और E20-संगत वाहनों का विस्तार कार्यान्वयन में तेज़ी लाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

भारत के लिये इथेनॉल सम्मिश्रण के प्रमुख लाभ क्या हैं?

- ऊर्जा सुरक्षा और आयात पर निर्भरता में कमी: भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का 87% से अधिक आयात करता है, जिससे यह मूल्य असंवहनीयता और भू-राजनीतिक जोखिमों के प्रति संवेदनशील हो जाता है।

- इथेनॉल सम्मिश्रण आयातित पेट्रोल के स्थान पर घरेलू स्तर पर उत्पादित जैव ईंधन का उपयोग करके इस निर्भरता को कम करता है, जिससे ऊर्जा में आत्मनिर्भरता बढ़ती है।

- इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम से पिछले दशक में पहले ही 1.1 ट्रिलियन रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत हो चुकी है।

- इसके अतिरिक्त, इथेनॉल सम्मिश्रण से वर्ष 2014 और वर्ष 2024 के दौरान 181 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल को प्रतिस्थापित करने में मदद मिली।

- कार्बन उत्सर्जन और प्रदूषण में कमी: वाहनों से होने वाला उत्सर्जन शहरी वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन में प्रमुख योगदानकर्त्ता है, जिससे श्वसन संबंधी बीमारियाँ एवं पर्यावरण क्षरण बढ़ रहा है।

- इथेनॉल में ऑक्सीजन अणु होते हैं जो अधिक पूर्ण दहन को संभव बनाते हैं तथा कार्बन मोनोऑक्साइड और कणिका पदार्थ उत्सर्जन को कम करते हैं।

- राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा मिशन जीवाश्म ईंधन के स्वच्छ विकल्प के रूप में इथेनॉल को बढ़ावा देता है, जो भारत के नेट-ज़ीरो वर्ष 2070 लक्ष्य के अनुरूप है।

- वर्ष 2014 से अब तक इथेनॉल कार्यक्रम ने CO2 उत्सर्जन में 544 लाख मीट्रिक टन की कटौती की है, जिससे वायु गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है।

- आर्थिक विकास और ग्रामीण रोज़गार: इथेनॉल उत्पादन गन्ना, मक्का और अन्य जैव ईंधन फसलों के माध्यम से किसानों को अतिरिक्त आय के साधन उपलब्ध कराकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है।

- इथेनॉल की बढ़ती मांग से डिस्टिलरी और कृषि प्रसंस्करण उद्योगों में निवेश को बढ़ावा मिलता है, जिससे रोज़गार सृजन होता है तथा संकटपूर्ण प्रवास में कमी भी आती है।

- PM-JI-VAN योजना सेकंड जेनरेशन के इथेनॉल उत्पादन को प्रोत्साहित करती है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और भी मज़बूती मिलती है।

- इथेनॉल सम्मिश्रण से किसानों को ₹87,558 करोड़ और डिस्टिलर्स को ₹1,45,930 करोड़ का भुगतान किया गया, जिससे ग्रामीण रोज़गार एवं कृषि-औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिला।

- फसल पद्धति में विविधता और अपशिष्ट उपयोग: इथेनॉल उत्पादन चावल और गेहूँ जैसी अधिक जल खपत वाली फसलों के स्थान पर मक्का एवं ज्वार जैसे वैकल्पिक खाद्य पदार्थों की ओर संक्रमण को प्रोत्साहित करता है, जिससे संधारणीय कृषि को बढ़ावा मिलता है।

- सरकार ने भारतीय खाद्य निगम (FCI) को इथेनॉल उत्पादन के लिये चावल और मक्का की अनुमति दे दी है, जिससे किसानों की सतत् आय सुनिश्चित होगी।

- मक्का से प्राप्त इथेनॉल की कीमत 51.55 रुपए प्रति लीटर है और FCI चावल से प्राप्त इथेनॉल की कीमत 56.87 रुपए प्रति लीटर है जिससे अधिशेष अनाज का उपयोग आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो जाता है।

- ब्याज अनुदान योजना ने अनाज आधारित डिस्टिलरी में निवेश आकर्षित किया है, जिससे इथेनॉल की आपूर्ति को बढ़ावा मिला है।

- विदेशी निवेश और औद्योगिक विकास: भारत के इथेनॉल प्रोत्साहन ने जैव ईंधन अवसंरचना में निजी निवेश के लिये एक आकर्षक बाज़ार का सृजन किया है, जो घरेलू और विदेशी दोनों प्रकार की पूंजी को आकर्षित कर रहा है।

- दीर्घकालिक इथेनॉल खरीद नीति जैसी नीतियाँ राजस्व दृश्यता प्रदान करती हैं तथा डिस्टिलरी और आपूर्ति शृंखलाओं में बड़े पैमाने पर निवेश को प्रोत्साहित करती हैं।

- G20 शिखर सम्मेलन वर्ष 2023 में शुरू किये गए वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन (GBA) ने भारत को इथेनॉल व्यापार और प्रौद्योगिकी में वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित किया है।

- इथेनॉल उद्योग के तीव्र विस्तार से 40,000 करोड़ रुपए का नया निवेश हुआ है, जिससे भारत की विनिर्माण और निर्यात क्षमता बढ़ी है।

- ऑटोमोबाइल और ईंधन अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना: उच्च इथेनॉल मिश्रण के लिये वाहन प्रौद्योगिकी और ईंधन वितरण नेटवर्क में प्रगति की आवश्यकता है, जिससे भारत के ऑटो क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।

- वाहन निर्माता E20-अनुरूप इंजन विकसित कर रहे हैं, जिससे इथेनॉल-पेट्रोल मिश्रण में दक्षता और स्थायित्व सुनिश्चित हो सके।

- अप्रैल 2024 तक E20 पेट्रोल 13,569 PSU आउटलेट्स पर उपलब्ध होगा। यह पूरे भारत में इथेनॉल मिश्रण के विस्तार की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

- यह परिवर्तन राष्ट्रीय हरित गतिशीलता रणनीति का समर्थन करता है, जो बहु-ईंधन भविष्य के लिये इथेनॉल को EV और हाइड्रोजन ईंधन के साथ एकीकृत करता है।

भारत में इथेनॉल सम्मिश्रण से जुड़े प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- इथेनॉल उत्पादन की जल-गहन प्रकृति: भारत में इथेनॉल उत्पादन बहुत हद तक गन्ने पर निर्भर है, जिसके लिये भारी मात्रा में जल संसाधनों की आवश्यकता होती है, जिससे पहले से ही सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जल की कमी और भी बढ़ जाती है।

- इससे, विशेष रूप से महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, असंवहनीय कृषि पद्धतियों एवं भूजल की कमी के बारे में चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।

- मक्का और ज्वार जैसे वैकल्पिक फीडस्टॉक्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन कम इथेनॉल उत्पादन और किसानों की प्राथमिकताओं के कारण उनका उपयोग सीमित है।

- NITI आयोग के अनुसार, गन्ना और धान दोनों ही देश के सिंचाई जल का 70% उपयोग करते हैं, जिससे इथेनॉल की दीर्घकालिक संवहनीयता के लिये खतरा उत्पन्न हो रहा है।

- खाद्य सुरक्षा और मुद्रास्फीति पर प्रभाव: जैसे-जैसे इथेनॉल की मांग बढ़ती है, चावल और मक्का जैसे खाद्यान्नों का अधिक उपयोग ईंधन के लिये किया जाता है, जिससे खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ सकती हैं तथा खाद्य सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।

- इथेनॉल उत्पादन के लिये FCI चावल और मक्का के उपयोग से अधिशेष बफर स्टॉक में कमी आ सकती है, जिससे कमी के दौरान खाद्य कीमतों को स्थिर रखने की सरकारी क्षमता सीमित हो सकती है।

- इससे ऊर्जा के लिये खाद्यान्नों के उपयोग को लेकर नैतिक चिंताएँ उत्पन्न होती हैं, जबकि भारत में कुपोषण एक चुनौती बनी हुई है।

- FAO रिपोर्ट-2023 में चेतावनी दी गई है कि जैव ईंधन के विस्तार से वैश्विक खाद्य आपूर्ति शृंखलाएँ कड़ी हो सकती हैं, जिससे कमज़ोर आबादी प्रभावित होगी।

- इथेनॉल उत्पादन के लिये FCI चावल और मक्का के उपयोग से अधिशेष बफर स्टॉक में कमी आ सकती है, जिससे कमी के दौरान खाद्य कीमतों को स्थिर रखने की सरकारी क्षमता सीमित हो सकती है।

- सीमित इथेनॉल उत्पादन क्षमता और आपूर्ति शृंखला की अड़चनें: तीव्र विकास के बावजूद, भारत का इथेनॉल उत्पादन और वितरण बुनियादी कार्यढाँचा वर्ष 2025 तक 20% मिश्रण लक्ष्य को पूरा करने के लिये अपर्याप्त है।

- परिवहन चुनौतियों और भंडारण बाधाओं सहित आपूर्ति शृंखला की अकुशलताएँ सभी क्षेत्रों में समान इथेनॉल उपलब्धता को कठिन बना देती हैं।

- कई राज्यों में पर्याप्त डिस्टिलरी और मिश्रण सुविधाओं का अभाव है, जिसके कारण उन्हें अन्य राज्यों से इथेनॉल आयात पर निर्भर रहना पड़ता है।

- प्रौद्योगिकी और वाहन अनुकूलता चुनौतियाँ: भारत का वाहन बेड़ा मुख्यतः E10 ईंधन के लिये डिज़ाइन किया गया है, तथा E20 और उससे आगे के ईंधन पर परिवर्तन के लिये इंजन डिज़ाइन तथा ईंधन प्रणालियों में संशोधन की आवश्यकता है।

- इथेनॉल की उच्च मात्रा से संक्षारण हो सकता है और ईंधन दक्षता कम हो सकती है, जिससे उपभोक्ताओं के लिये दीर्घकालिक प्रबंधन में चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।

- ऑटोमोबाइल निर्माता E20-संगत इंजन पर काम कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा वाहनों को रेट्रोफिट किये जाने तक प्रदर्शन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

- वित्तीय व्यवहार्यता और मूल्य असंवहनीयता: गन्ना और अनाज उत्पादन में परिवर्तनशीलता के कारण इथेनॉल उत्पादन मूल्य में उतार-चढ़ाव के अधीन है, जिससे उद्योग की लाभप्रदता और निवेश संवहनीयता प्रभावित होती है।

- डिस्टिलरी कंपनियाँ सरकार द्वारा निर्धारित खरीद मूल्यों पर निर्भर रहती हैं, जो हमेशा बाज़ार की गतिशीलता के अनुरूप नहीं होते, जिससे निवेशकों के लिये अनिश्चितता उत्पन्न होती है।

- इथेनॉल की ऊर्जा सामग्री गैसोलीन की तुलना में कम है, जिससे समान माइलेज के लिये अधिक ईंधन की आवश्यकता होती है, जिससे उपभोक्ताओं के लिये लागत लाभ की भरपाई हो सकती है।

- इथेनॉल उत्पादन में पर्यावरण संबंधी चिंताएँ: जबकि इथेनॉल वाहनों में कार्बन उत्सर्जन को कम करता है, इसके उत्पादन की प्रक्रिया, विशेष रूप से गन्ने व गुड़ से अधिक जल उपयोग, निर्वनीकरण और औद्योगिक अपशिष्ट उत्सर्जन को बढ़ावा देती है।

- इथेनॉल डिस्टिलरी से बड़ी मात्रा में अपशिष्ट जल निकलता है। इस अपशिष्ट जल को विनेसे के नाम से जाना जाता है, जिसमें कार्बनिक पदार्थ, अवशिष्ट शर्करा और अन्य प्रदूषकों की उच्च सांद्रता होती है।

- यदि इसका उचित उपचार नहीं किया गया तो इससे गंभीर पर्यावरणीय खतरे उत्पन्न हो सकते हैं, जिनमें जल प्रदूषण और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऑक्सीजन की कमी शामिल है।

- सरकारी सब्सिडी पर भारी निर्भरता: भारत में इथेनॉल उत्पादन ब्याज अनुदान योजनाओं, विभेदक मूल्य निर्धारण और कर छूट सहित सरकारी प्रोत्साहनों पर बहुत अधिक निर्भर है।

- किसी भी नीतिगत बदलाव या वित्तीय सहायता में कमी से डिस्टिलर्स और किसानों के लिये इथेनॉल उत्पादन आर्थिक रूप से अव्यवहारिक हो सकता है।

- दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल को बढ़ावा देने के लिये प्रधानमंत्री JI-VAN योजना को सत्र 2028-29 तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन उच्च पूंजीगत लागत के कारण इसके अंगीकरण की गति धीमी है।

- इथेनॉल सम्मिश्रण लक्ष्यों में नीतिगत उतार-चढ़ाव, जैसे कि वर्ष 2030 से 2025 तक का परिवर्तन, उद्योग के हितधारकों के लिये कार्यान्वयन चुनौतियाँ उत्पन्न करता है।

इथेनॉल सम्मिश्रण को मज़बूत करने और कार्यान्वयन में तेज़ी लाने के लिये क्या उपाय किये जाएंगे?

- गन्ने से परे फीडस्टॉक विविधीकरण का विस्तार: इथेनॉल के लिये गन्ने पर निर्भरता संधारणीय नहीं है; भारत को वैकल्पिक फीडस्टॉक के रूप में मक्का, ज्वार, बांस और कृषि अपशिष्ट को बढ़ावा देना चाहिये।

- बेहतर अनुसंधान एवं विकास वित्तपोषण के साथ प्रधानमंत्री जी-वन योजना को मज़बूत करने से दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल उत्पादन में तेज़ी आ सकती है।

- सरकार को जैव ईंधन फसलों की ओर रुख करने वाले किसानों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने के लिये PM-किसान योजना को भी एकीकृत करना चाहिये।

- क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों और नगरपालिका अपशिष्ट से इथेनॉल उत्पादन का विस्तार करने से इसकी उपलब्धता और बढ़ सकती है।

- इथेनॉल से जुड़ी फसलों के लिये एक संरचित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) कार्यढाँचा स्थिर कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित कर सकता है।

- ग्रामीण आसवनियों और विकेंद्रीकृत उत्पादन को सुदृढ़ बनाना: ग्रामीण क्षेत्रों में लघु-स्तरीय आसवनियों के साथ विकेंद्रीकृत इथेनॉल उत्पादन मॉडल से आपूर्ति शृंखला दक्षता में सुधार हो सकता है और परिवहन लागत में कमी आ सकती है।

- इथेनॉल इकाइयों को FPO (किसान उत्पादक संगठनों) के साथ जोड़ने से स्थानीय किसान सशक्त हो सकते हैं तथा फीडस्टॉक की प्रत्यक्ष खरीद बढ़ सकती है।

- सरकार को छोटे उद्यमियों को इथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिये मुद्रा योजना के तहत कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना चाहिये।

- अनाज उत्पादक राज्यों में जैव-रिफाइनरी क्लस्टर स्थापित करने से क्षेत्रीय इथेनॉल उपलब्धता में संतुलन आएगा।

- वाहन अनुकूलता और ईंधन अवसंरचना में वृद्धि: वर्ष 2025 तक E20-संगत वाहनों को अनिवार्य बनाने के साथ -साथ उपभोक्ताओं की नाराजगी से बचने के लिये पुराने वाहनों को पुनः उपयोग में लाने के लिये प्रोत्साहन भी दिया जाना चाहिये।

- ऑटोमोबाइल निर्माताओं और IIT के साथ मिलकर लागत प्रभावी इंजन संशोधन विकसित करने से यह बदलाव आसान हो सकता है।

- पूरे भारत में, विशेषकर गैर-गन्ना उत्पादक राज्यों में, इथेनॉल-समर्पित ईंधन पंपों का विस्तार करने से एक समान पहुँच सुनिश्चित होगी।

- सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों में इथेनॉल-मिश्रित ईंधन का उपयोग अनिवार्य किया जाना चाहिये, तथा हाइब्रिड समाधानों के लिये जैव ईंधन नीतियों के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों के तीव्र अपनाने और विनिर्माण (FAME) को एकीकृत किया जाना चाहिये।

- मूल्य संवहनीयता और बाज़ार-संबद्ध खरीद में सुधार: इथेनॉल उत्पादकों को कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव से बचाने के लिये एक गतिशील इथेनॉल मूल्य स्थिरीकरण कोष बनाया जाना चाहिये।

- विद्युत क्षेत्र के नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (REC) के समान, बाज़ार संचालित इथेनॉल खरीद तंत्र की ओर बढ़ने से निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा मिल सकता है।

- इथेनॉल उत्पादन से जुड़ी कार्बन क्रेडिट प्रणाली हरित ईंधन अपनाने वाले उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान कर सकती है।

- फसल उपज और कच्चे तेल की कीमतों में मौसमी बदलावों के आधार पर लचीले मूल्य निर्धारण तंत्र से इथेनॉल उत्पादन को अधिक पूर्वानुमानित बनाया जा सकता है।

- इथेनॉल उत्पादन में जल संवहनीयता को संबोधित करना: PM कृषि सिंचाई योजना के तहत प्रोत्साहन के माध्यम से जल-कुशल जैव ईंधन फसलों की ओर रुख करने से इथेनॉल उत्पादन में अत्यधिक जल की खपत को कम किया जा सकता है।

- इथेनॉल से जुड़ी फसलों के लिये ड्रिप सिंचाई और सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों को बढ़ावा देने से संवहनीयता बढ़ेगी।

- इथेनॉल संयंत्रों को शून्य-तरल उत्सर्जन (ZLD) प्रणाली लागू करने के लिये प्रोत्साहित करने से औद्योगिक जल प्रदूषण में कमी आ सकती है।

- नमामि गंगे के अंतर्गत अपशिष्ट जल उपचार सुविधाओं के साथ इथेनॉल संयंत्रों को एकीकृत करके ज़िम्मेदार जल उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है।

- निवेश और निजी क्षेत्र की भागीदारी में तेज़ी लाना: कर प्रोत्साहन के साथ एक समर्पित इथेनॉल अवसंरचना विकास कोष इथेनॉल संयंत्रों में निजी निवेश को आकर्षित कर सकता है।

- इथेनॉल उत्पादन को मेक इन इंडिया के साथ जोड़ने से डिस्टिलरी उपकरणों और ईंधन योजकों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिल सकता है।

- व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (VGF) को गैर-पारंपरिक जैव ईंधन राज्यों में निजी इथेनॉल संयंत्रों तक बढ़ाया जाना चाहिये।

- जैव ईंधन अनुसंधान एवं विकास में एफडीआई अवसरों के विस्तार से वैश्विक विशेषज्ञता और पूंजी आएगी।

- इथेनॉल रसद और वितरण में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) को सक्षम करने से देशव्यापी आपूर्ति दक्षता में वृद्धि होगी।

- नीति समन्वय और शासन कार्यढाँचे को मज़बूत करना: राज्य सरकारों को निवेश आकर्षित करने के लिये इथेनॉल-विशिष्ट औद्योगिक नीतियाँ शुरू करने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

- अंतर्राज्यीय इथेनॉल परिवहन विनियमों को मज़बूत करने से रसद संबंधी व्यवधानों और मूल्य असमानताओं को रोका जा सकेगा।

- इथेनॉल संयंत्र अनुमोदन के लिये एकल खिड़की मंजूरी प्रणाली से नौकरशाही संबंधी देरी कम हो जाएगी।

- इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम को राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के साथ जोड़ने से दीर्घकालिक स्वच्छ ईंधन रोडमैप तैयार हो सकता है।

निष्कर्ष:

भारत की इथेनॉल-मिश्रण पहल में ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने, कार्बन उत्सर्जन को कम करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देने की अपार संभावनाएँ हैं। हालाँकि, वर्ष 2025 तक 20% मिश्रण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये फीडस्टॉक की कमी, जल के उपयोग और बुनियादी अवसंरचना की सीमाओं जैसी चुनौतियों पर काबू पाना महत्त्वपूर्ण है। नीति समर्थन को मज़बूत करना, विकेंद्रीकृत उत्पादन का विस्तार करना तथा वाहन अनुकूलता में सुधार करना प्रगति को गति प्रदान करेगा।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: भारत की ऊर्जा रणनीति में इथेनॉल मिश्रण के महत्त्व पर चर्चा कीजिये। इसके कार्यान्वयन में आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर प्रकाश डालें और उन्हें दूर करने के उपाय सुझाएँ। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्षो के प्रश्न (PYQs):प्रश्न. चार ऊर्जा फसलों के नाम नीचे दिये गए हैं। उनमें से किसकी खेती इथेनॉल के लिये की जा सकती है? (वर्ष 2010) (A) जटरोफा उत्तर: (B) प्रश्न. जैव ईंधन पर भारत की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्न में से किसका उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जा सकता है? (वर्ष 2020)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (A) केवल 1, 2, 5 और 6 उत्तर: (A) |