भारतीय राजव्यवस्था

रिट क्षेत्राधिकार और राज्य

- 01 Feb 2025

- 14 min read

प्रिलिम्स के लिये:सर्वोच्च न्यायालय (SC), अनुसूचित बैंक, NBFC, रिट क्षेत्राधिकार, राज्य, RBI, वैधानिक निकाय, मौलिक अधिकार, संसद, नगर पालिकाएँ, पंचायतें, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 32 और 226। मेन्स के लिये:निजी निकायों पर रिट अधिकारिता का अनुप्रयोग, रिट के प्रकार और दायरा। |

स्रोत: डेक्कन हेराल्ड

चर्चा में क्यों?

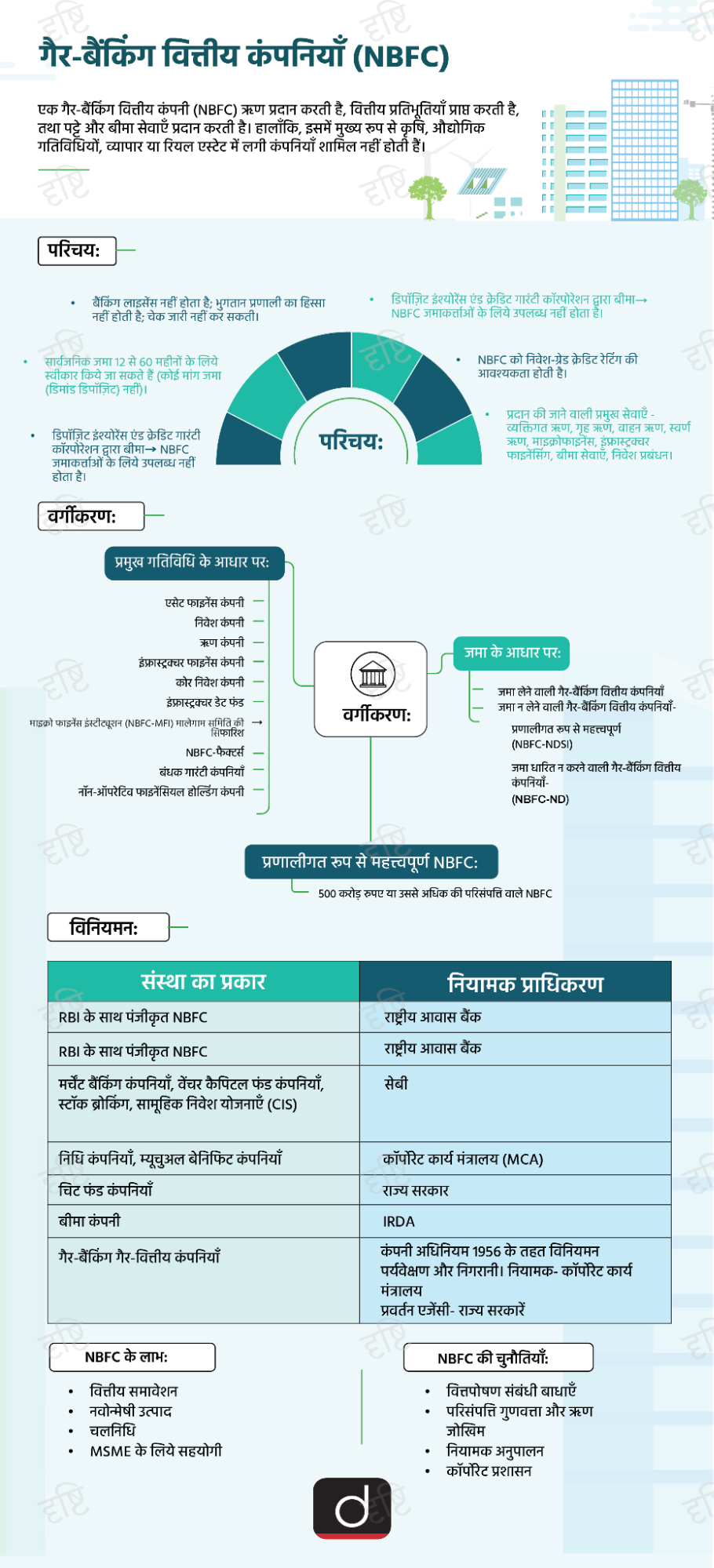

एस. शोभा बनाम मुथूट फाइनेंस लिमिटेड मामले, 2025 में, सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने निर्णय दिया कि अनुसूचित बैंकों और NBFC सहित निजी कंपनियाँ रिट क्षेत्राधिकार के अधीन नहीं हैं क्योंकि वे सार्वजनिक कार्य या कर्त्तव्यों का पालन नहीं करती हैं।

- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 12 के तहत NBFC " राज्य" नहीं हैं और 'कार्य' परीक्षण के आधार पर रिट आवेदन की स्वीकार्यता तय की जानी चाहिये।

मामले की मुख्य बातें क्या हैं?

- मामले की पृष्ठभूमि: अपीलकर्त्ता ने तर्क दिया कि हालाँकि NBFC अनुच्छेद 12 के तहत "राज्य" नहीं हैं, लेकिन RBI के नियमों का उल्लंघन करने वाली NBFC को रिट क्षेत्राधिकार के अधीन होना चाहिये।

- सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय: किसी विधि के तहत विनियामक दिशानिर्देशों के अधीन होने से कोई संस्था स्वतः ही रिट क्षेत्राधिकार के अधीन नहीं हो जाती।

- कार्य परीक्षण: रिट क्षेत्राधिकार केवल तभी लागू होता है जब कोई इकाई किसी विधि या वैधानिक नियम द्वारा लगाए गए सरकारी या आवश्यक सार्वजनिक कार्यों जैसे सार्वजनिक कर्त्तव्यों का पालन करती है।

- रिट क्षेत्राधिकार राज्य प्राधिकरणों, वैधानिक निकायों, राज्य के स्वामित्व वाले या वित्तपोषित निजी निकायों और सार्वजनिक कर्त्तव्यों का पालन करने वाली निजी संस्थाओं पर लागू होता है।

- सामान्य जनमानस NBFC के कर्त्तव्यों के अधीन नहीं है; केवल खाताधारक और उधारकर्त्ता ही इसके अधीन हैं।

- सार्वजनिक विधि की आवश्यकता: यदि कोई निजी संस्था उस पर लगाए गए सार्वजनिक कर्त्तव्य से संबंधित अधिकारों से इनकार करती है, तो रिट लागू की जा सकती है।

रिट क्या हैं?

- परिचय: रिट सांविधानिक न्यायालयों द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिये जारी किया गया एक विधिक आदेश है। इसका अंगीकरण अंग्रेज़ी के "प्रिरोगेटिव रिट" से किया गया है।

- रिट जारी करने का प्राधिकार:

- सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32): केवल मूल अधिकारों (FR) के प्रवर्तन के लिये रिट जारी कर सकता है।

- उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226): मूल अधिकारों और अन्य विधिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिये रिट जारी कर सकते हैं।

- 1950 से पूर्व: केवल कलकत्ता, बम्बई और मद्रास उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने का अधिकार था।

- संसद (अनुच्छेद 32 के तहत): किसी अन्य न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

रिट के प्रकार और उनका दायरा:

|

रिट |

उद्देश्य |

के खिलाफ जारी |

न्यायालय की भूमिका |

जारी नहीं किया जा सकता यदि |

उदाहरण |

|

बंदी प्रत्यक्षीकरण |

"को प्रस्तुत किया जाए" - अवैध हिरासत से व्यक्तियों का संरक्षण। |

सार्वजनिक प्राधिकरण या व्यक्ति जो विधि-विरुद्ध हिरासत के लिये ज़िम्मेदार है। |

हिरासत की विधिमान्यता की जाँच करना तथा विधि-विरुद्ध होने की दशा में है स्वतंत्र किये जाने का आदेश देना। |

हिरासत विधि सम्मत है, कार्यवाही किसी न्यायालय या विधानमंडल की अवमानना के तहत हुई हो, सक्षम न्यायालय के द्वारा आदेशित हिरासत है, हिरासत न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर हुई हो। |

यदि किसी व्यक्ति को विधिक न्ययोचित्य के बिना हिरासत में लिया जाता है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के माध्यम से उसकी रिहाई सुनिश्चित की जा सकती है। |

|

परमादेश |

" हम आदेश देते हैं " - किसी सार्वजनिक अधिकारी, निकाय, निगम, न्यायाधिकरण या सरकार को उस कर्तव्य को पूरा करने का निर्देश जिसे पूरा करने में वे असफल रहे हैं। |

सरकारी अधिकारी, सार्वजनिक निगम, अधिकरण और न्यायालय। |

किसी ऐसे कर्तव्य के निष्पादन का निर्देश देना जिसे पूरा न किया गया हो। |

निजी व्यक्तियों/इकाई के विरुद्ध, जब कर्त्तव्य विवेकानुसार हो, ज़रूरी नहीं, संविदात्मक दायित्व को लागू करने के विरुद्ध, राष्ट्रपति/राज्यपालों के विरुद्ध, मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध जो न्यायिक क्षमता में कार्यरत हैं। |

यदि कोई सरकारी अधिकारी सभी विधिक आवश्यकताओं को पूरा करने के बावजूद पासपोर्ट जारी करने से इनकार करता है, तो परमादेश रिट जारी की जा सकती है। |

|

प्रतिषेध |

"रोकना" - अधीनस्थ न्यायालयों या अधिकरणों को उनकी अधिकारिता से उच्च कार्यों को करने से रोकने हेतु जारी किया जाता है। |

उच्चतर न्यायालय (सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय)। |

विधि-विरुद्ध कार्यों या अधिकारिता से उच्च कार्यों को करने से रोकना। |

प्रशासनिक प्राधिकरण, विधायी निकाय, निजी व्यक्ति/निकाय । |

यदि कोई ज़िला न्यायालय अपनी अधिकारिता से बाहर किसी मामले का निर्णय लेता है, तो उच्च न्यायालय प्रतिषेध रिट जारी कर सकता है। |

|

उत्प्रेषण |

" प्रमाणित किया जाना है " - किसी मामले को स्थानांतरित करना या निचली अदालत/न्यायाधिकरण के अवैध या असंवैधानिक आदेश को रद्द करना। |

न्यायिक या अर्द्ध-न्यायिक निकाय , प्रशासनिक प्राधिकरण (1991 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद)। |

अवैध या असंवैधानिक आदेशों को रद्द करना , या मामलों को स्थानांतरित करना। |

विधायी निकाय, निजी व्यक्ति/संगठ। |

यदि कोई न्यायाधिकरण प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन करते हुए कोई गैरकानूनी आदेश पारित करता है, तो उच्च न्यायालय उत्प्रेषण आदेश का उपयोग करके उसे रद्द कर सकता है। |

|

अधिकार पृच्छा |

" किस प्राधिकार द्वारा " - किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अवैध कब्जे को रोकता है जो उस कार्यालय को धारण करने का हकदार नहीं है। |

कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से किसी महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक पद पर आसीन है । |

सार्वजनिक कार्यालयों पर अवैध कब्जे को चुनौती दी गई । |

निजी कार्यालय, मंत्रिस्तरीय (गैर-मूलभूत) कार्यालय। |

यदि किसी व्यक्ति को कानूनी आवश्यकताओं को पूरा किये बिना मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो अधिकार पृच्छा (क्वो वारंटो) रिट जारी की जा सकती है। |

सर्वोच्च न्यायालय और हाईकोर्ट के रिट क्षेत्राधिकार में अंतर:

|

पहलू |

सर्वोच्च न्यायालय |

उच्च न्यायालय |

|

प्रवर्तन का दायरा |

केवल मौलिक अधिकार के उल्लंघन के लिये रिट जारी कर सकते हैं । |

मौलिक अधिकार और अन्य कानूनी अधिकारों के लिये रिट जारी कर सकते हैं (व्यापक दायरा)। |

|

प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र |

संपूर्ण भारत में रिट जारी कर सकता है। |

वह केवल अपने प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही रिट जारी कर सकता है, सिवाय तब जब वाद का कारण उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न हो। |

|

अधिकार की प्रकृति |

रिट अधिकारिता स्वयं एक मौलिक अधिकार है (अनुच्छेद 32), इसलिये न्यायालय इसका प्रयोग करने से इनकार नहीं कर सकता। |

रिट क्षेत्राधिकार विवेकाधीन है (अनुच्छेद 226), जिसका अर्थ है कि उच्च न्यायालय रिट जारी करने से इनकार कर सकता है। |

अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा क्या है?

- परिचय: अनुच्छेद 12 में भाग III (FR) के प्रयोजनों के लिये "राज्य" शब्द को परिभाषित किया गया है जिसका उपयोग मौलिक अधिकारों से संबंधित विभिन्न प्रावधानों में किया गया है।

- 'राज्य' का दायरा: अनुच्छेद 12 के अनुसार, राज्य में निम्नलिखित शामिल हैं:

- भारत सरकार और संसद अर्थात् संघ की कार्यपालिका तथा विधायिका।

- प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल अर्थात् भारत के विभिन्न राज्यों की कार्यपालिका तथा विधानमंडल।

- भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण जैसे LIC, ONGC, SAIL, आदि।

- इस प्रकार राज्य को व्यापक अर्थ में परिभाषित किया गया है ताकि इसकी सभी एजेंसियों को इसमें शामिल किया जा सके। इन एजेंसियों के कार्यों को मूल अधिकारों का उल्लंघन करने के रूप में न्यायालयों में चुनौती दी जा सकती है।

- न्यायिक दृष्टिकोण: बिन्नी लिमिटेड मामले, 2005 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राज्य के साधन के रूप में कार्य करने वाला निजी निकाय या एजेंसी भी अनुच्छेद 12 के तहत 'राज्य' के अर्थ में शामिल है।

निष्कर्ष

सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय मौलिक और कानूनी अधिकारों के उल्लंघन को संबोधित करने के लिये रिट जारी करते हैं , जो सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन करने वाली संस्थाओं पर केंद्रित होते हैं । रिट क्षेत्राधिकार इस आधार पर निर्धारित किया जाता है कि संस्था सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन करती है या नहीं। केवल वैधानिक निकाय और सरकारी कार्य करने वाली संस्थाएँ ही रिट के अधीन हैं।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार के दायरे पर चर्चा कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्सप्रश्न: निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का संरक्षक है? (2015) (a) भारत के राष्ट्रपति उत्तर: D मेन्स:प्रश्न. न्यायिक विधान, भारतीय संविधान में परिकल्पित शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपक्षी है। इस संदर्भ में कार्यपालक अधिकारणों को दिशा-निर्देश देने की प्रार्थना करने संबंधी बड़ी संख्या में दायर होने वाली लोक हित याचिकाओं का न्याय औचित्य सिद्ध कीजिये। (2020) |