रैपिड फायर

जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह

स्रोत: द हिंदू

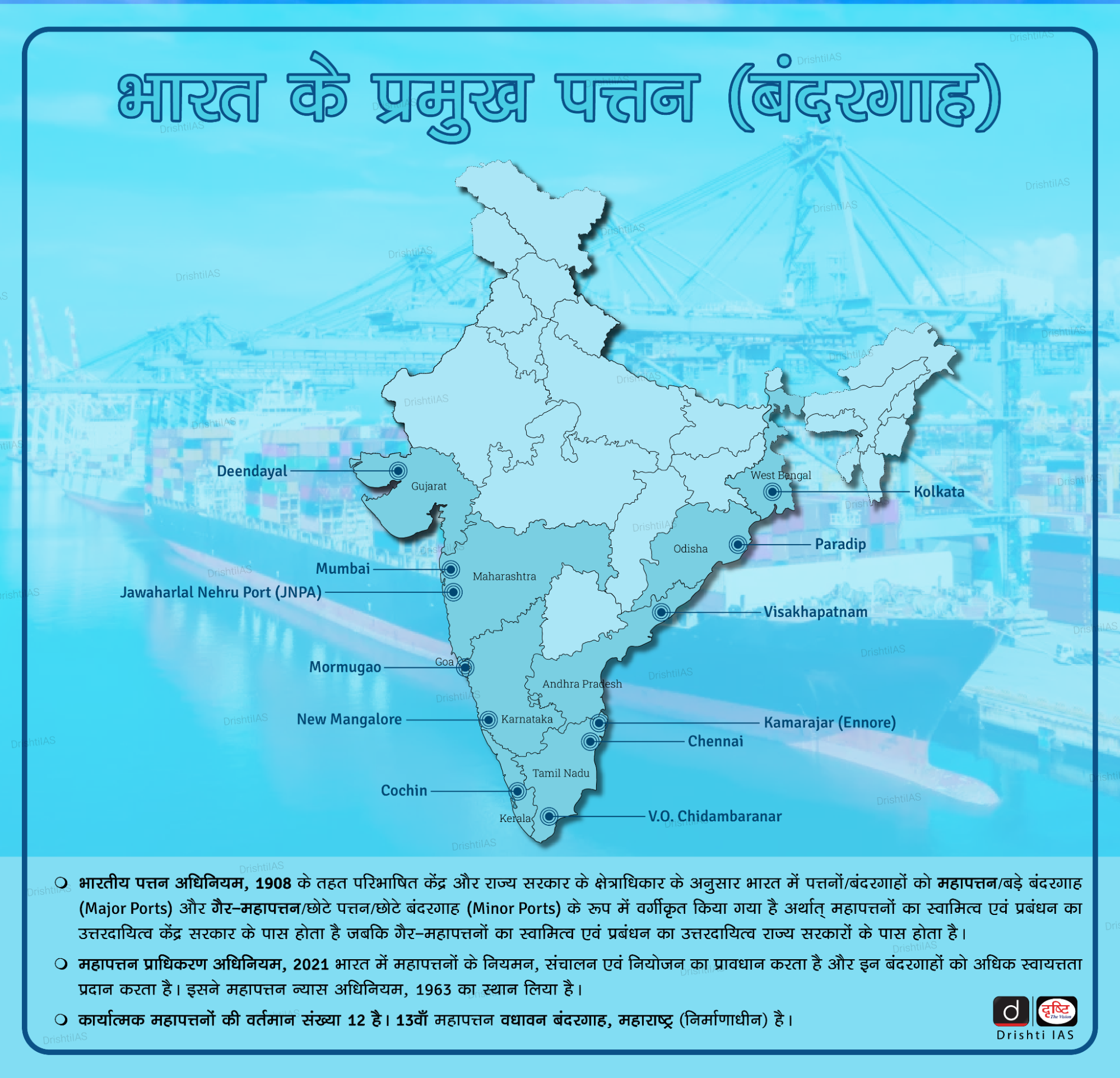

जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण (JNPA) या न्हावा शेवा बंदरगाह वर्ष 2027 तक प्रतिवर्ष 10 मिलियन TEU (ट्वेंटी-फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स) का प्रबंधन करके वैश्विक रैंकिंग हासिल करने वाला भारत का पहला बंदरगाह बनने की ओर अग्रसर है।

- वर्ष 2024 में JNPA द्वारा रिकॉर्ड 7.05 मिलियन TEU का प्रबंधन किया गया और यह 11% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के साथ 90% से अधिक क्षमता पर संचालित हुआ।

जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह (JNPA):

- यह नवी मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है और इसे वर्ष 1989 में शुरू किया गया था।

- प्रमुख विशेषताएँ:

- भारत का पहला लैंडलॉर्ड मेजर पोर्ट: इसमें पूरी तरह से लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल को अपनाया जाता है।

- कंटेनर टर्मिनल: इसके तहत भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल (BMCT), न्हावा शेवा इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल (NSICT) और गेटवे टर्मिनल्स इंडिया प्राइवेट (GTIPL) सहित 5 कंटेनर टर्मिनल का संचालन किया जाता है।

- कनेक्टिविटी और व्यापार दक्षता बढ़ाने के क्रम में वधावन बंदरगाह पर सैटेलाइट बंदरगाह के साथ जालना और वर्धा में शुष्क बंदरगाहों की योजना बनाई गई है।

भारत में बंदरगाह:

- भारत में 12 प्रमुख बंदरगाह (निर्माणाधीन 13वाँ प्रमुख बंदरगाह वधावन बंदरगाह, मुंबई है) और 200 से अधिक छोटे एवं मध्यवर्ती बंदरगाह हैं।

- भारत के समुद्री क्षेत्र से मात्रा के दृष्टिकोण से 95% तथा मूल्य के दृष्टिकोण से 70% व्यापार होता है।

अधिक पढ़ें: जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह

प्रारंभिक परीक्षा

भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिये ऐतिहासिक फैसले

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य (1950) मामले ने अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत स्वतंत्र भाषण की रक्षा करने, राज्य की मनमानी शक्तियों पर अंकुश लगाने और भारत में प्रेस की स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों को आकार देने के लिये एक ऐतिहासिक मिसाल कायम की।

रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, 1950 मामले के संबंध में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- पृष्ठभूमि:

- वर्ष 1950 में मद्रास सरकार ने पुलिस हिंसा की रिपोर्टिंग करने के कारण साप्ताहिक पत्रिका क्रॉसरोड्स पर मद्रास लोक व्यवस्था अनुरक्षण अधिनियम के तहत प्रतिबंध लगा दिया, जिसके कारण 22 कम्युनिस्ट मारे गए, इस प्रतिबंध को बाद में उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई।

- उच्चतम न्यायालय का फैसला:

- मई 1950 में उच्चतम न्यायालय ने मद्रास लोक व्यवस्था अनुरक्षण अधिनियम को असंवैधानिक करार दे दिया, जिसमें कहा गया कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर प्रतिबंधों को संकीर्ण रूप से परिभाषित किया जाना चाहिये और इसे "राज्य की सुरक्षा" से जोड़ा जाना चाहिये।

- न्यायालय ने राज्य की मनमाना रूप से सेंसर करने की शक्ति को सीमित करते हुए स्पष्ट किया कि "लोक व्यवस्था" को "राज्य सुरक्षा" के बराबर नहीं माना जा सकता।

- मई 1950 में उच्चतम न्यायालय ने मद्रास लोक व्यवस्था अनुरक्षण अधिनियम को असंवैधानिक करार दे दिया, जिसमें कहा गया कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर प्रतिबंधों को संकीर्ण रूप से परिभाषित किया जाना चाहिये और इसे "राज्य की सुरक्षा" से जोड़ा जाना चाहिये।

नोट:

- रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, 1950 मामले के प्रत्युत्तर में, सरकार ने वर्ष 1951 में पहला सांविधानिक संशोधन अधिनियम पेश किया, जिसमें मुक्त भाषण पर अनुच्छेद 19(1)(a) में “युक्तियुक्त प्रतिबंध” जोड़े गए, जिसमें लोक व्यवस्था, अपराध-उद्दीपन और विदेशी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध जैसे आधार शामिल थे।

भारत में प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित अन्य महत्त्वपूर्ण मामले कौन-से हैं?

- बृज भूषण बनाम दिल्ली राज्य, 1950: बृज भूषण मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने ऑर्गनाइज़र पत्रिका पर लगाए गए समाचार पत्र की पूर्व सेंसरशिप की आवश्यकता वाले प्रावधान को अमान्य कर दिया और स्पष्ट किया कि इस प्रकार की सेंसरशिप वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है।

- सर्वोच्च न्यायालय अभिनिर्धारित किया कि मूल अधिकार पर प्रतिबंध केवल तभी लगाया जाना चाहिये जब लोक व्यवस्था को स्पष्ट खतरा हो या हिंसा को उकसाया जा रहा हो।

- इस निर्णय ने इस सिद्धांत को पुष्ट किया कि प्रकाशन पर कोई भी पूर्व रोक असंवैधानिक है।

- सकाल पेपर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ, 1961: सर्वोच्च न्यायालय ने समाचार पत्र (मूल्य और पृष्ठ) अधिनियम, 1956 को रद्द कर दिया, जिसके अंतर्गत समाचार पत्रों के मूल्य निर्धारण, विज्ञापन स्थान और सपलिमेंट संबंधी प्रतिबंध लगाए गए थे।

- न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि ये प्रतिबंध अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का उल्लंघन हैं, क्योंकि इनका अनुचित रूप से प्रेस की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप है।

- बेनेट कोलमैन एंड कंपनी बनाम भारत संघ, 1973: इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने उस न्यूज़प्रिंट नियंत्रण आदेश को अमान्य कर दिया, जिसके तहत एक समाचार पत्र द्वारा प्रकाशित किये जाने वाले पृष्ठों की संख्या पर प्रतिबंध लगाया गया था।

- सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि इस तरह के प्रतिबंध अनुच्छेद 19(2) के तहत अनुचित होने के साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन हैं।

- इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स बनाम भारत संघ, 1985: वर्ष 1981 में भारत सरकार ने न्यूज़प्रिंट पर सीमा शुल्क में भारी वृद्धि की, जिससे छोटे समाचार पत्र और क्षेत्रीय प्रकाशन प्रभावित हुए।

- इसे समाचार पत्रों के संचालन को आर्थिक रूप से कठिन बनाकर प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के एक अप्रत्यक्ष प्रयास के रूप में देखा गया।

- सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि प्रेस की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक अनिवार्य पहलू है तथा स्वतंत्र अभिव्यक्ति को बाधित करने के साधन के रूप में समाचार पत्रों पर अत्यधिक कराधान को अनुचित ठहराया तथा इस बात पर बल दिया कि कोई भी प्रतिबंध अनुच्छेद 19(2) के तहत उचित होना चाहिये।

- श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ, 2015: श्रेया सिंघल मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने IT अधिनियम की धारा 66A को असंवैधानिक मानते हुए रद्द कर दिया, क्योंकि यह अस्पष्ट और अत्यधिक व्यापक थी, जिससे अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत स्वतंत्र भाषण के अधिकार का उल्लंघन हुआ।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. नौवीं अनुसूची को भारत के संविधान में किसके प्रधानमंत्रित्त्व काल में पेश किया गया था? (2019) (a) जवाहरलाल नेहरू उत्तर: (a) |

प्रारंभिक परीक्षा

पार्टी व्हिप

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

भारत के उपराष्ट्रपति ने संसद में पार्टी सचेतक अथवा व्हिप के प्रयोग के संबंध में चिंता व्यक्त की है तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों के स्वतंत्र निर्णयन को सीमित करने पर इसके प्रभाव पर सवाल उठाया है।

पार्टी व्हिप क्या है?

- परिचय:

- संसद में व्हिप एक राजनीतिक दल द्वारा विधानमंडल में अपने सदस्यों को जारी किया गया निर्देश है, जिसमें उन्हें विशिष्ट विधेयकों, प्रस्तावों या संकल्पों पर चर्चा और निर्णय के दौरान होने वाले मतदान की विधि के संबंध में जानकारी दी गई होती है।

- इसके अतिरिक्त, सचेतक, पार्टी का नामित सदस्य भी होता है जो सदस्यों की उपस्थिति तथा इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायी होता है।

- उद्देश्य:

- व्हिप का प्राथमिक उद्देश्य पार्टी अनुशासन बनाए रखना, निर्णय लेने में एकरूपता सुनिश्चित करना, तथा पार्टी में दलबदल या असंतोष को रोकना है।

- "व्हिप" शब्द की उत्पत्ति इंग्लैंड के शिकार के मैदानों से हुई है, जहाँ व्हिपर-इन के द्वारा आवारा कुत्तों को झुंड में रखा जाता था।

- संवैधानिक स्थिति:

- इसका उल्लेख संविधान, सदन के नियमों या किसी संसदीय विधि में नहीं है और यह संसदीय परंपराओं पर आधारित है।

- व्हिप के प्रकार:

- वन-लाइन व्हिप: यह सदस्यों को वोट के बारे में सूचित करने के लिए जारी किया जाता है। यह किसी सदस्य को पार्टी लाइन का पालन न करने का निर्णय लेने की स्थिति में दूर रहने में सक्षम बनाता है।

- टू-लाइन व्हिप: यह सदस्यों को मतदान होने पर सदन में उपस्थित रहने का निर्देश देने के लिये जारी किया जाता है। इसमें मतदान के पैटर्न पर कोई विशेष निर्देश नहीं दिये गए हैं।

- थ्री-लाइन व्हिप: यह उक्त दोनों में से सबसे कठोर प्रारूप है, जिसमें सदस्यों को मतदान में उपस्थित रहना होता है तथा अपने मत को पार्टी के निर्देशानुसार रखना होता है।

- कार्य:

- उपस्थिति सुनिश्चित करना: पार्टी सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करने और सदन में कोरम बनाए रखने के लिये ज़िम्मेदार।

- समर्थन प्राप्त करना: विशिष्ट मुद्दों के पक्ष में या विरुद्ध समर्थन प्राप्त करने के लिये कार्य करता है।

- अनुशासन बनाए रखना: यह सुनिश्चित करना कि पार्टी के सदस्य पार्टी के दिशा-निर्देशों का पालन करें तथा स्थिर लोकतांत्रिक संस्था बनाए रखें।

- असंतोष की पहचान करना: सांसदों के बीच असंतोष के संकेतों पर नज़र रखना और पार्टी नेताओं को इसकी रिपोर्ट करना।

- आंतरिक पार्टी समन्वय: संसद के भीतर पार्टी सामंजस्य बनाए रखते हुए एक एकीकृत शक्ति के रूप में कार्य करता है।

- व्हिप का उल्लंघन:

- यदि कोई संसद सदस्य (MP)/विधानसभा सदस्य (MLA) पार्टी व्हिप की अवहेलना करता है, तो उसे दलबदल विरोधी कानून के तहत निष्कासन का सामना करना पड़ सकता है, जब तक कि दो-तिहाई से अधिक सदस्य असहमति न जताएं, जिससे पार्टी के भीतर विभाजन की संभावना होती है।

कोरम:

- संसद में कोरम, किसी सत्र को वैध माने जाने के लिये उपस्थित रहने हेतु आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या है।

- यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 में विनिर्दिष्ट है।

- यह संसद के एक सदन में कुल सदस्यों की संख्या का दसवाँ भाग है। (लोकसभा: 55 और राज्यसभा: 25)।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्सप्रश्न 1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (वर्ष 2013)

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (b) |

रैपिड फायर

भारत और केपटाउन कन्वेंशन

स्रोत: बिज़नेस स्टैण्डर्ड

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के विमानन ढाँचे को मज़बूत करने और इसे वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने के क्रम में विमानन वस्तुओं में हितों के संरक्षण और प्रवर्तन विधेयक को मंज़ूरी दे दी है।

- इसका उद्देश्य कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल इंटरेस्ट इन मोबाइल इक्विपमेंट (केप टाउन कन्वेंशन), प्रोटोकॉल ऑन मैटर्स स्पेसिफिक टू एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट (केप टाउन प्रोटोकॉल) के प्रावधानों को अनुमोदित एवं लागू करना है।

केप टाउन कन्वेंशन (CTC):

- परिचय:

- CTC एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसके तहत ऋणदाताओं (जैसे पट्टादाता, उधारदाता और वित्तपोषक) को विमान, इंजन और हेलीकॉप्टर जैसी उच्च मूल्य वाली मोबाइल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण की अनुमति (यदि एयरलाइन द्वारा पट्टा भुगतान में चूक की जाती है) दी गई है।

- इसे वर्ष 2001 में केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका में अपनाया गया था।

- प्रमुख विशेषताएँ:

- अंतर्राष्ट्रीय रजिस्ट्री: मोबाइल उपकरणों से संबंधित हितों को दर्ज करने के लिये एक वैश्विक रजिस्ट्री की स्थापना के साथ पारदर्शिता सुनिश्चित करना एवं पंजीकृत लेनदारों के दावों को प्राथमिकता देना।

- डिफाॅल्ट उपचार: ऋणदाताओं के लिये स्पष्ट उपचार प्रदान करना, जिसमें जटिल स्थानीय विधिक प्रक्रियाओं के बिना विमान का पंजीकरण रद्द करना तथा निर्यात करना शामिल है।

- केप टाउन प्रोटोकॉल: CTC के पूरक के रूप में इसके तहत विमान वित्तपोषण और पट्टे के लिये विशिष्ट नियम निर्धारित किये गए हैं।

भारत की स्थिति:

- भारत ने वर्ष 2008 में CTC पर हस्ताक्षर किये थे लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है, इसलिये इस कन्वेंशन के प्रावधान भारत पर विधिक रूप से बाध्यकारी नहीं हैं।

- अमेरिका और चीन के बाद भारत में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाज़ार है।

और पढ़ें: भारत का विमानन उद्योग

रैपिड फायर

LID 568 ब्लैक होल

स्रोत: द हिंदू

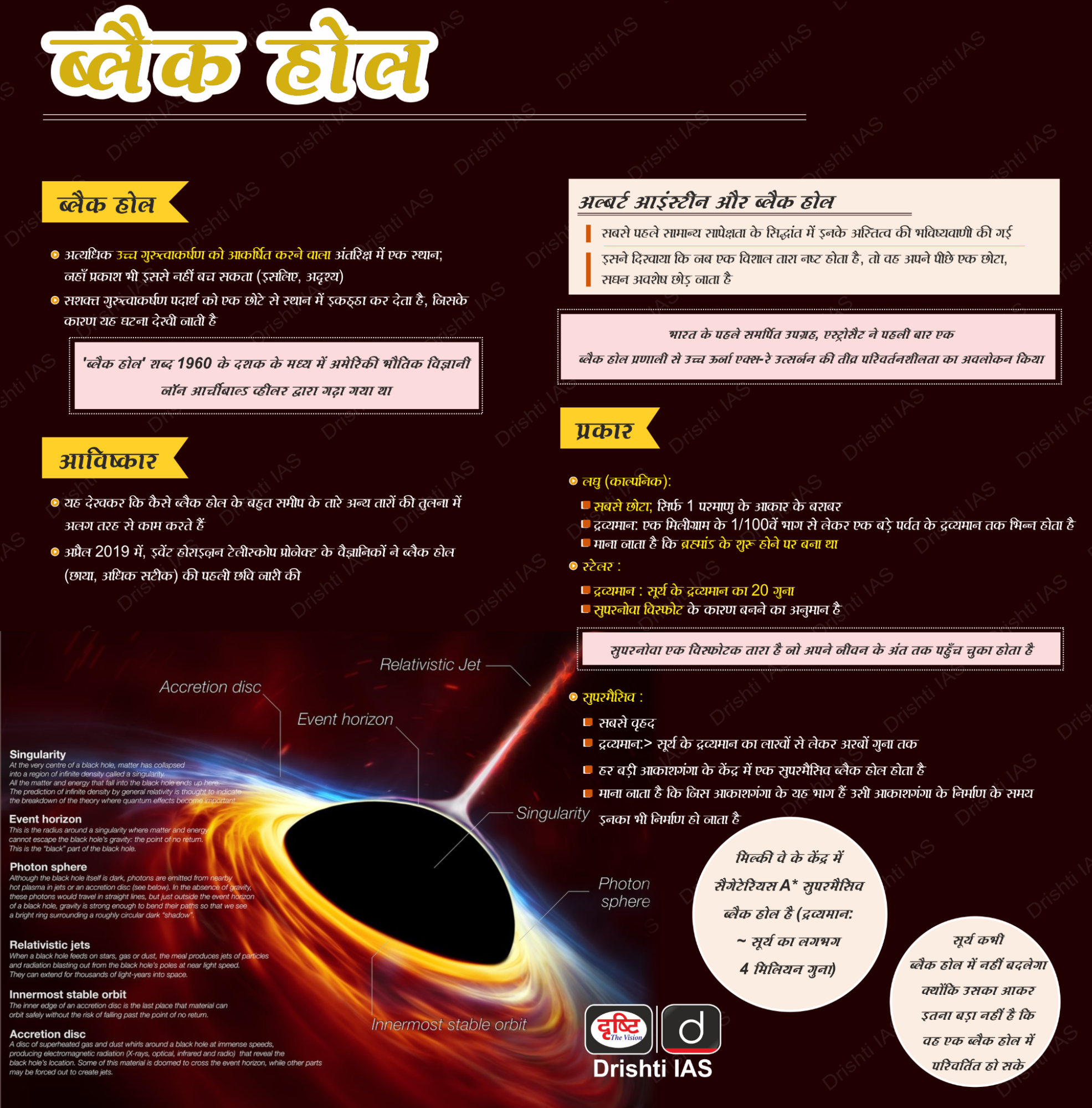

NASA के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST) और चंद्रा एक्स-रे वेधशाला का उपयोग करते हुए खगोलविदों ने कम द्रव्यमान वाले विशालकाय ब्लैक होल LID 568 की खोज की है।

LID-568 ब्लैक होल:

- परिचय:

- LID-568 एक कम द्रव्यमान वाला विशालकाय ब्लैक होल है जो बिग बैंग के 1.5 अरब वर्ष बाद अस्तित्व में आया था।

- इसकी खोज एक्स-रे और अवरक्त प्रेक्षणों के माध्यम से की गई थी और यह एक ऐसी आकाशगंगा में स्थित है, जहाँ तारों का निर्माण अल्पतम होता है, जो संभवतः ब्लैक होल के शक्तिशाली बहिर्वाह के कारण है।

- प्रमुख विशेषताऐं:

- सुपर-एडिंगटन अभिवृद्धि: यह एडिंगटन सीमा से 40 गुना अधिक दर पर अभिवृद्धि करती है, जो कि वह अधिकतम दर है जिस पर एक ब्लैक होल या तारा, विकिरण दबाव के बिना पदार्थ को दूर धकेले बिना पदार्थ को अभिवर्द्धित कर सकता है।

- एडिंगटन सीमा गुरूत्वीय कर्षण और बाहरी विकिरण दबाव के बीच संतुलन को दर्शाती है, जो सीमा पार होने पर आगे अभिवृद्धि को रोकती है।

- आकाशगंगा प्रभाव: ब्लैक होल के बहिर्वाह से उसकी आकाशगंगा में तारा निर्माण के लिये आवश्यक पदार्थ का संचयन रुक जाता है।

- सुपर-एडिंगटन अभिवृद्धि: यह एडिंगटन सीमा से 40 गुना अधिक दर पर अभिवृद्धि करती है, जो कि वह अधिकतम दर है जिस पर एक ब्लैक होल या तारा, विकिरण दबाव के बिना पदार्थ को दूर धकेले बिना पदार्थ को अभिवर्द्धित कर सकता है।

- महत्त्व:

- वर्तमान मॉडल की चुनौतियाँ: LID-568 की तीव्र वृद्धि, सुपरमैसिव ब्लैक होल निर्माण हेतु निरंतर अभिवृद्धि की आवश्यकता वाले सिद्धांतों के विपरीत है।

- प्रारंभिक ब्रह्मांड के संबंध में अंतर्दृष्टि: यह सुझाव देता है कि तीव्र निवेशन के छोटे विस्फोट प्रारंभिक ब्रह्मांड में बड़े ब्लैक होल के निर्माण की व्याख्या किये जाने में सहायक हो सकते हैं।

- आगामी अनुसंधान: यह ब्लैक होल अभिवृद्धि प्रक्रियाओं और आकाशगंगा विकास पर उनके प्रभाव के अध्ययन के मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

और पढ़ें: ब्लैक होल गैया BH3

रैपिड फायर

कुलीनतंत्र

स्रोत: द हिंदू

अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने विदाई संबोधन में अमेरिका में कुलीनतंत्र के बढ़ते प्रभाव के प्रति आगाह किया, जहाँ अरबपतियों का एक छोटा समूह तीव्रता से सार्वजनिक नीति को आकार दे रहा है।

- कुलीनतंत्र: एक छोटे, प्रभावशाली समूह द्वारा संचालित सरकारी सत्ता समान रूप से वितरित हो भी सकती है और नहीं भी।

- यह लोकतंत्र से भिन्न है क्योंकि इसमें केवल कुछ ही व्यक्ति निर्णय लेते हैं।

सरकार के अन्य विभिन्न प्रकार:

|

साम्राज्य |

यह एक वंशानुगत नेता द्वारा शासित सरकार है, जैसे राजा या रानी द्वारा शासन। यह हो सकता है:

|

|

थेअक्रसी |

यह एक ऐसी प्रणाली है, जिसमें सरकार ईश्वरीय मार्गदर्शन या अधिकारियों (पुजारियों) द्वारा चलाई जाती है जिन्हें ईश्वरीय मार्गदर्शन प्राप्त माना जाता है। उदाहरण: वेटिकन सिटी |

|

लोकतंत्र और गणतंत्र |

|

|

अराजकता |

इसका अर्थ है "कोई शासन नहीं", या अराजकता की स्थिति, जहाँ कोई शासन प्राधिकारी मौज़ूद नहीं होता है। उदाहरण: वर्ष 2025 तक, किसी भी देश को वास्तविक अराजकतावादी राज्य के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। ऐतिहासिक रूप से, सोमालिया ने वर्ष 1991 से 2006 तक इस अवधि का अनुभव किया। |

|

अधिनायकवाद |

एक शासक द्वारा संचालित सरकार जिसका पूर्ण नियंत्रण होता है, प्रायः कानून या संविधान की परवाह नहीं की जाती। उदाहरण: उत्तर कोरिया। |

और पढ़ें... संवैधानिक राजतंत्र, सरकार के स्वरूप, राष्ट्रमंडल राष्ट्र ।