दुर्लभ मेलानिस्टिक बाघ और लोधा जनजाति

स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया

चर्चा में क्यों?

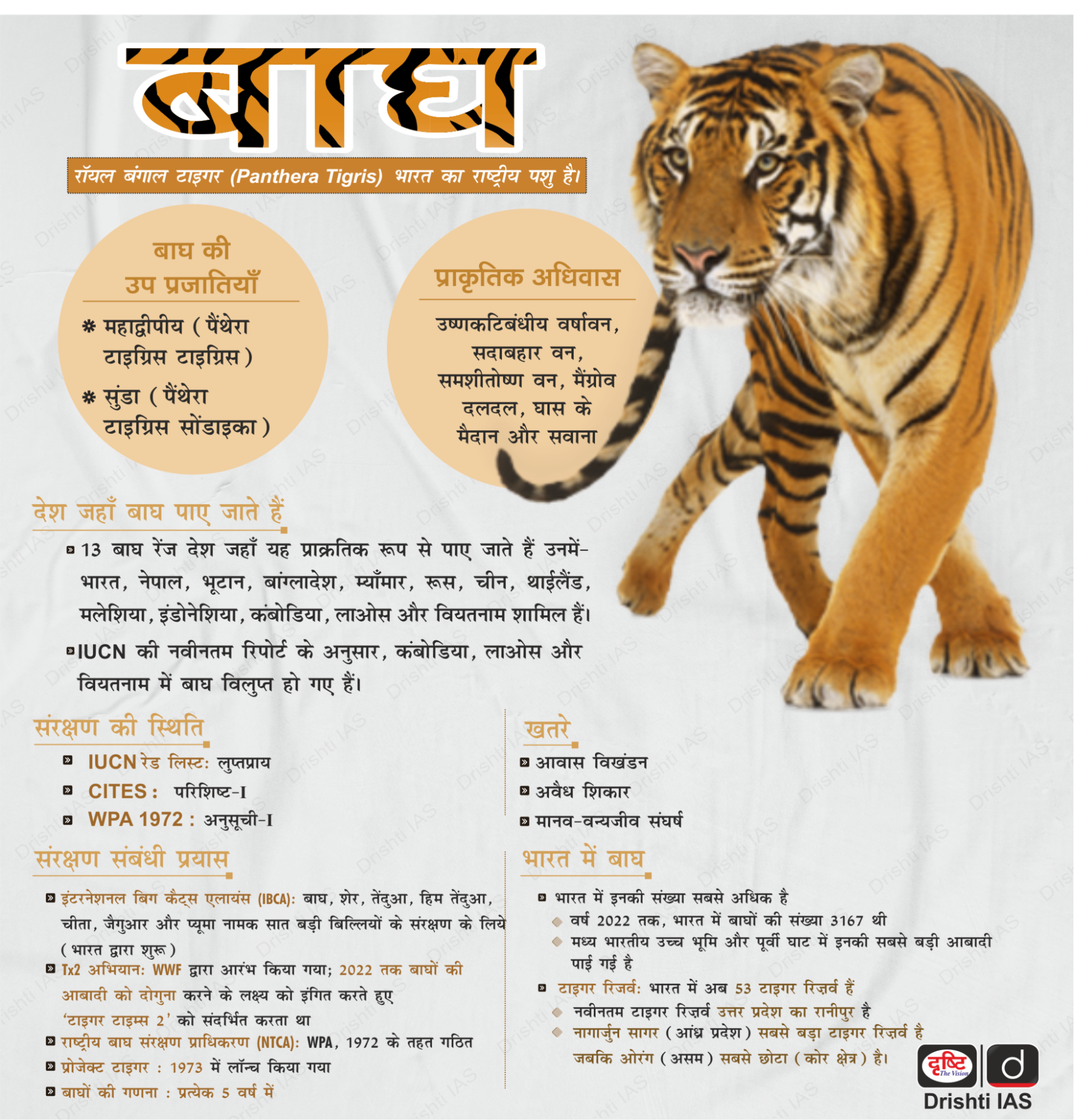

ओडिशा वन विभाग ने ओडिशा के सिमिलिपाल टाइगर रिज़र्व (STR) में एक दुर्लभ मेलेनिस्टिक बाघ के अवैध शिकार के लिये लोधा जनजाति के 4 शिकारियों को गिरफ्तार किया है।

- उप-वयस्क मेलेनिस्टिक बाघ एक दुर्लभ समूह का हिस्सा था, अनुमानतः विश्व में ऐसे केवल 20 बाघ ही बचे हैं।

मेलानिस्टिक बाघ के संबंध में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- मेलानिज़्म और मेलानिस्टिक टाइगर: मेलानिज़्म एक आनुवंशिक स्थिति है, जिसमें पशु अधिक मेलानिन का उत्पादन करते हैं, जिसके कारण उनकी त्वचा, फर या पंख गहरे या काले हो जाते हैं।

- मेलेनिन एक प्राकृतिक पदार्थ है जो त्वचा, बाल और आँखों को रंग देता है।

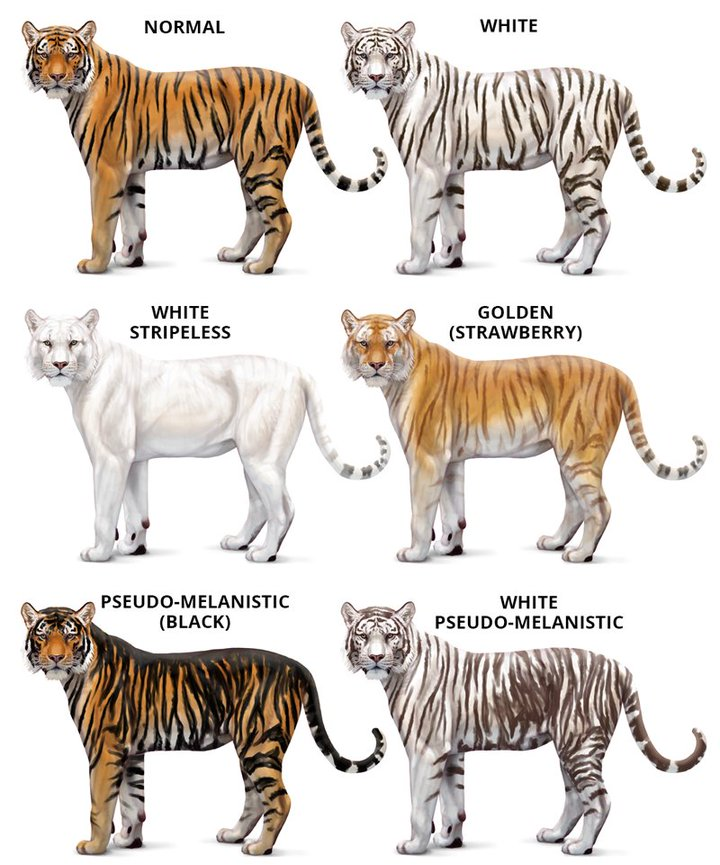

- STR के रॉयल बंगाल टाइगर में एक अनोखी आनुवंशिक विशेषता होती है, जिसमें मेलेनिन का स्तर अधिक होता है, जिसके परिणामस्वरूप काली और पीली धारियों का पैटर्न बनता है, जो उन्हें छद्म-मेलेनिस्टिक बनाता है।

- अखिल ओडिशा बाघ अनुमान (AOTE) 2023-24 रिपोर्ट का अनुमान है कि STR में 27 बाघ हैं, जिनमें 13 वयस्क छद्म-मेलेनिस्टिक बाघ शामिल हैं, जो एक अद्वितीय लक्षण है जो किसी अन्य वन्य आवास में नहीं पाया जाता है।

बाघों में अन्य रंग भिन्नताएँ क्या हैं?

- काली अथवा भूरी धारियों वाला ऑरेंज टाइगर: यह बाघ का सबसे सामान्य तथा व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त प्रकार है। उदाहरणार्थ रॉयल बंगाल टाइगर।

- प्रत्येक बाघ का धारी पैटर्न अद्वितीय होता है जो प्राकृतिक आवास में छद्मावरण (Camouflage) के रूप में कार्य करता है।

- व्हाइट टाइगर: उन्हें एक अलग उप-प्रजाति नहीं माना जाता है। व्हाइट टाइगर के फर का रंग ल्यूसिज़्म नामक आनुवंशिक उत्परिवर्तन का परिणाम है।

- गोल्डन टाइगर: इन्हें भी एक अलग उप-प्रजाति नहीं माना जाता है। इनका सुनहरा रंग "वाइडबैंड" नामक एक अप्रभावी जीन के कारण होता है, जो बालों के विकास के दौरान मेलेनिन उत्पादन को कम करता है।

- यह भिन्नता काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में देखी गई है।

सिमिलिपाल टाइगर रिज़र्व

- अवस्थिति: सिमलीपाल दक्कन प्रायद्वीप जैव-भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है।

- वनस्पति: इसमें उष्णकटिबंधीय अर्द्ध-सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती पहाड़ी वन और विशाल घास के मैदान मौजूद हैं।

- फ्लोरा: भारत के 7% पुष्प वाले पादप और 8% ऑर्किड प्रजातियाँ यहीं हैं।

- जैवविविधता: बाघों के अलावा अन्य प्रमुख प्रजातियों में सांभर, चीतल, बार्किंग डियर, गौर, चूहा हिरण, तेंदुए, फिशिंग कैट आदि शामिल हैं।

- प्रबंधन प्रयासों ने खैरी और देव नदियों के किनारे मगरमच्छों की आबादी को पुनर्जीवित कर दिया है।

- इसे वर्ष 2009 से ग्लोबल नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर साइट के रूप में भी नामित किया गया है।

लोधा जनजाति

- यह लगभग 3000 की आबादी के साथ मयूरभंज और कटक, ओडिशा में रहने वाला एक विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (PVTG) है।

- PVTG अनुसूचित जनजातियों (ST) के अंतर्गत एक उप-श्रेणी है, जिसे सामान्य ST आबादी की तुलना में अधिक असुरक्षित माना जाता है।

- ST समूह को PVTG सूची में वर्गीकृत करने से उनकी जीवन स्थितियों में सुधार लाने और लक्षित सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है।

- भारत में 75 PVTG हैं, जिनमें से सबसे अधिक 13 ओडिशा में हैं, तथा उसके बाद 12 आंध्र प्रदेश में हैं।

- भाषा: कुडुमाली, ओडिया

- उत्पत्ति: ब्रिटिश द्वारा आपराधिक जनजाति अधिनियम के तहत वर्गीकृत, इनका नाम लुब्धक (जालसाज) से लिया गया है।

- व्यवसाय: पारंपरिक रूप से शिकारी-संग्राहक और टसर कोकून संग्राहक; अब कृषि, मजदूरी, रस्सी बनाने और छोटे व्यवसायों में संलग्न।

- आहार: मछली और कछुआ

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिये: (2013) राष्ट्रीय उद्यान - पार्क से बहने वाली नदी

उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (d) प्रश्न. निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में से "क्रांतिक बाघ आवास (Critical Tiger Habitat)" के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है? (2020) (a) कॉर्बेट उत्तर: (c) |

इंडियन ग्रे वुल्फ

स्रोत: द हिंदू

कर्नाटक के पहले भेड़िया अभयारण्य, बांकापुर भेड़िया अभयारण्य में एक इंडियन ग्रे वुल्फ के आठ शावकों का जन्म हुआ।

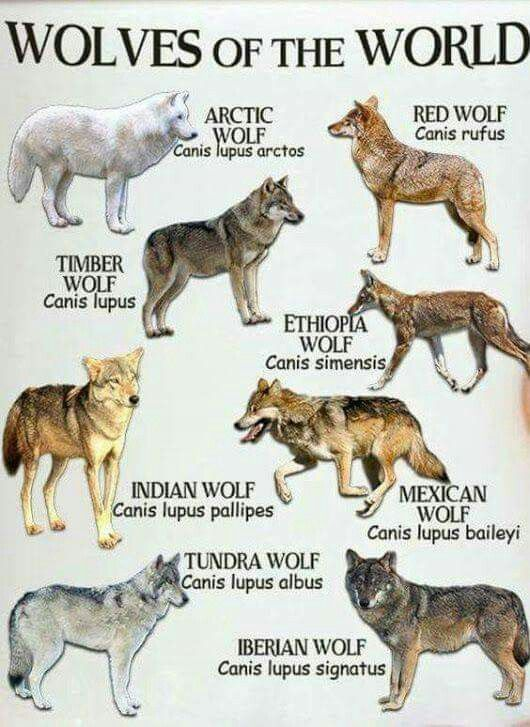

- परिचय: भारतीय ग्रे वुल्फ (Canis lupus pallipes) ग्रे वुल्फ की एक उप-प्रजाति है जो दक्षिण-पश्चिम एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती है।

- यह छोटे झुंड में रहता है और अन्य भेड़िया उप-प्रजातियों की तुलना में कम मुखर होता है।

- यह मुख्यतः रात्रिचर है, जो शाम से सुबह तक शिकार करता है।

- प्राकृतिक वास: यह भारत की झाड़ियों, घास के मैदानों और अर्द्ध-शुष्क कृषि-पारिस्थितिक तंत्र में एक शीर्ष शिकारी है। गर्म तापमान वाले क्षेत्रों में पनपता है। गर्म तापमान वाले क्षेत्रों में पनपता है।

- संरक्षण की स्थिति:

- IUCN: लुप्तप्राय (भारत में संख्या: 2,000 - 3,000)।

- CITES: परिशिष्ट I

- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची I

- बांकापुर भेड़िया अभयारण्य: यह 332 हेक्टेयर में फैला हुआ है और इसमें भेड़ियों के निवास के लिये उपयुक्त झाड़ीदार वन, पहाड़ियाँ और प्राकृतिक गुफाएँ हैं।

- यह महुआदानर भेड़िया अभयारण्य (वर्ष 1976 में स्थापित, अब झारखंड में) के बाद भारत का दूसरा संरक्षित क्षेत्र है जो पूरी तरह से भेड़ियों के लिये समर्पित है।

- यह विभिन्न प्रजातियों का आश्रय स्थल है, जिनमें तेंदुए, मोर, काले हिरण, लोमड़ी और खरगोश शामिल हैं।

और पढ़ें: इंडियन ग्रे वुल्फ

नॉन मीट प्रोडेक्ट्स में हलाल सर्टिफिकेशन

स्रोत: लाइव मिंट

सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका के जवाब में सॉलिसिटर जनरल ने सीमेंट, लोहे की छड़, गेंहूँ का आटा और बेसन जैसे मांस-रहित (नॉन मीट प्रोडेक्ट्स) उत्पादों के लिये हलाल सर्टिफिकेशन (प्रमाणीकरण) का विरोध किया।

- हलाल सर्टिफिकेशन पर विवाद है कि यह हलाल मानकों का पालन न करने वाले व्यवसायों को नुकसान पहुँचाता है तथा अनुचित प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देता है।

- जिन व्यवसायों पर जाली हलाल सर्टिफिकेशन जारी करने का आरोप है, उन्होंने बिक्री बढ़ाने के लिये धार्मिक भावनाओं का लाभ उठाया, सामाजिक असंतोष तथा जनता के विश्वास का उल्लंघन किया है।

- हलाल: हलाल एक अरबी शब्द है जिसका अंग्रेज़ी में अर्थ Permissible (अनुमेय) होता है

- FAO हलाल भोजन को उस भोजन के रूप में परिभाषित करता है जिसकी इस्लामी कानून के तहत अनुमति है।

- हलाल सर्टिफिकेशन इस बात की गारंटी है कि भोजन इस्लामी कानून के अनुसार तैयार किया गया है तथा उसमें कोई मिलावट नहीं है।

- भारत में राष्ट्रीय हलाल प्रमाणन प्रणाली का अभाव है, हालाँकि i-CAS (भारतीय अनुरूपता मूल्यांकन योजना) के माध्यम से मांस उत्पादों के लिये प्रमाणन को कारगर बनाने के प्रयास चल रहे हैं।

- i-CAS मांस और मांस उत्पादों के लिये हलाल सर्टिफिकेशन (प्रमाणीकरण) को सुव्यवस्थित करता है।

- DGFT दिशा-निर्देशों के अनुसार, मांस और उसके उत्पादों को 'हलाल सर्टिफिकेशन’ के रूप में तभी निर्यात किया जा सकता है, जब उनका उत्पादन, प्रसंस्करण और पैकेजिंग किसी मान्यता प्राप्त निकाय से वैध प्रमाण-पत्र के साथ की गई हो।

- सॉलिसिटर जनरल: सॉलिसिटर जनरल अटॉर्नी जनरल के बाद सरकार के दूसरे सबसे वरिष्ठ विधि अधिकारी हैं।

और पढ़ें: CLEA - कॉमनवेल्थ अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस, 2024

डेंगू की पूर्व चेतावनी प्रणाली

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

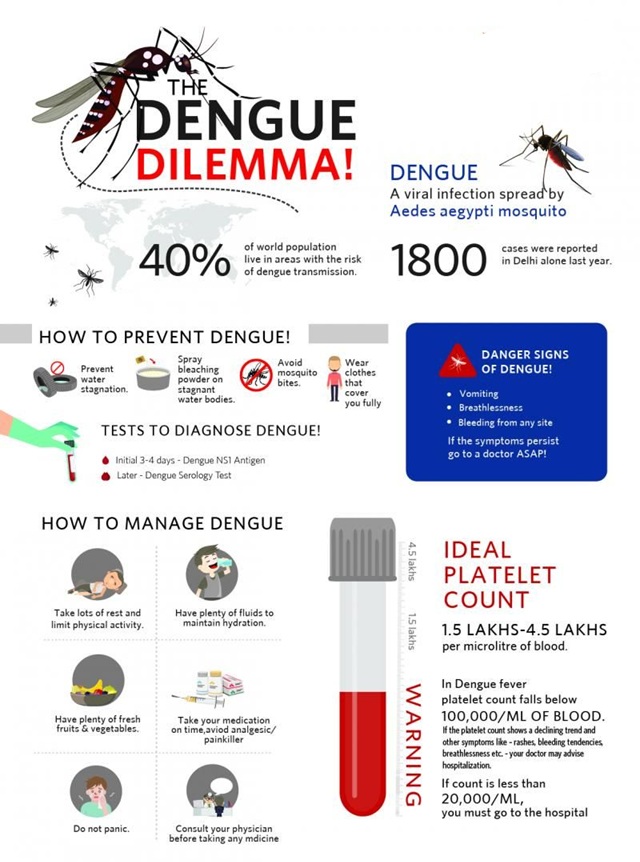

भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM), पुणे द्वारा किये गए एक अध्ययन में यह पता लगाया गया है कि जलवायु परिवर्तन डेंगू के प्रकोप को किस प्रकार प्रभावित करता है और इस क्रम में संभावित प्रकोप की भविष्यवाणी करने के लिये एक पूर्व चेतावनी प्रणाली का प्रस्ताव दिया गया है।

- डेंगू पर जलवायु का प्रभाव: अध्ययन से पता चलता है कि मानसून के दौरान उतार-चढ़ाव वाली वर्षा और 60-78% के बीच आर्द्रता के स्तर से डेंगू के मामले बढ़ जाते हैं जबकि 150 मिमी से अधिक वर्षा से मच्छरों का प्रसार कम हो जाता है।

- बढ़ते तापमान के कारण वर्ष 2050 तक भारत में डेंगू से संबंधित मौतों में 40% तक की वृद्धि हो सकती है।

- डेंगू की पूर्व चेतावनी प्रणाली: यह प्रणाली तापमान, वर्षा और आर्द्रता जैसे जलवायु कारकों का विश्लेषण करके दो महीने पहले ही डेंगू के प्रकोप की भविष्यवाणी करने पर केंद्रित है।

- मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल से पूर्वानुमान की सटीकता को बढ़ावा मिलने से अधिकारियों को सक्रिय कदम उठाने के लिये पर्याप्त समय मिल जाता है।

- डेंगू: यह एक मच्छर जनित रोग है जो डेंगू वायरस (जीनस फ्लेविवायरस) के कारण होता है, जो मुख्य रूप से एडीज़ एजिप्टी मच्छरों द्वारा फैलता है।

- इसके चार सीरोटाइप हैं (DEN-1, DEN-2, DEN-3, DEN-4)। इसके लक्षणों में तेज़ बुखार, तेज़ सिरदर्द, आँखों और जोड़ों तथा मांसपेशियों में तेज़ दर्द शामिल हैं।

- इसका पता रक्त परीक्षण के माध्यम से लगाया जाता है लेकिन डेंगू का कोई विशिष्ट उपचार नहीं है।

और पढ़ें: डेंगू

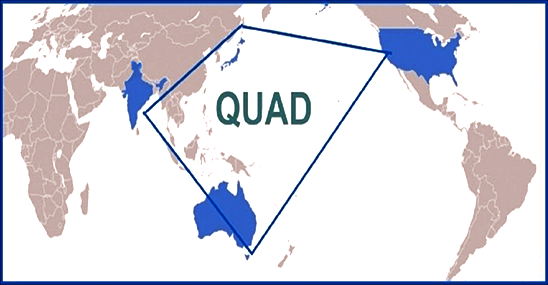

खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति क्वाड की प्रतिबद्धता

स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया

डोनाल्ड ट्रम्प के शपथ ग्रहण के बाद, क्वाड विदेश मंत्रियों ने खुले और मुक्त हिंद-प्रशांत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की तथा बल या दबाव के माध्यम से यथास्थिति को बदलने की एकपक्षीय कार्रवाई का विरोध किया।

- मंत्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून, लोकतांत्रिक मूल्यों और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की तथा दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में चीन के क्षेत्रीय दावों का विरोध किया।

- भारत 2025 में सातवें क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा, जिससे रणनीतिक समूह में उसकी नेतृत्वकारी भूमिका और सुदृढ़ होगी।

- क्वाड: क्वाड ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के बीच एक कूटनीतिक साझेदारी है, जो हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता, समृद्धि और खुलेपन पर केंद्रित है।

- क्वाड की स्थापना वर्ष 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी के बाद हुई थी, जब चारों देशों ने मानवीय सहायता प्रदान की थी।

- वर्ष 2007 में अधिकारी स्तर की बैठक के बाद, वर्ष 2017 में आधिकारिक स्तर की बैठकें फिर से शुरू हुईं, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2019 में विदेश मंत्री स्तर पर पहली क्वाड बैठक हुई।

- क्वाड-प्लस बैठकों में दक्षिण कोरिया, न्यूज़ीलैंड और वियतनाम जैसे देश शामिल हुए हैं, जिससे क्वाड की और अधिक स्वीकृति का संकेत मिलता है।

और पढ़ें: छठा क्वाड शिखर सम्मेलन 2024