कोयला विद्युत संयंत्रों हेतु FGD नियमों की समीक्षा

स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स

चर्चा में क्यों?

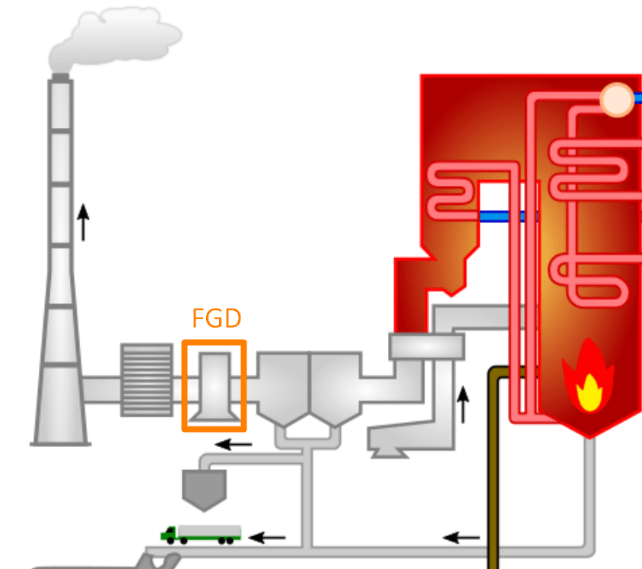

प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय द्वारा कराए गए एक अध्ययन में वर्ष 2015 के उस आदेश को वापस लेने की सिफारिश की गई थी, जिसके तहत भारतीय कोयला आधारित संयंत्रों में फ्लू गैस डिसल्फराइज़ेशन (FGD) प्रणाली स्थापित करना अनिवार्य किया गया था।

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने वर्ष 2015 में भारत के सभी 537 कोयला आधारित संयंत्रों को सल्फर डाइऑक्साइड (SO2) उत्सर्जन को कम करने के लिये FGD प्रणाली स्थापित करने का आदेश दिया था।

- वर्ष 2022 की अधिसूचना के अनुसार, कार्यान्वयन में देरी के आधार पर गैर-अनुपालन के लिये दंड में वृद्धि की जाएगी। जुर्माना प्रति यूनिट विद्युत खपत के आधार पर लगाया जाता है, तथा अधिक देरी के लिये अधिक शुल्क लिया जाता है।

फ्लू गैस डिसल्फराइज़ेशन (FGD) क्या है?

- FGD के बारे में: FGD एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमे जीवाश्म ईंधन (कोयला, तेल) से उत्पन्न निकास गैसों (फ्लू गैस) से सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂) को अलग किया जाता है।

- इसका उपयोग आमतौर पर कोयला आधारित विद्युत् स्टेशनों में किया जाता है।

- प्रयुक्त सामान्य अभिकर्मकों में चूना पत्थर (CaCO₃), चूना (CaO) और अमोनिया (NH₃) शामिल हैं।

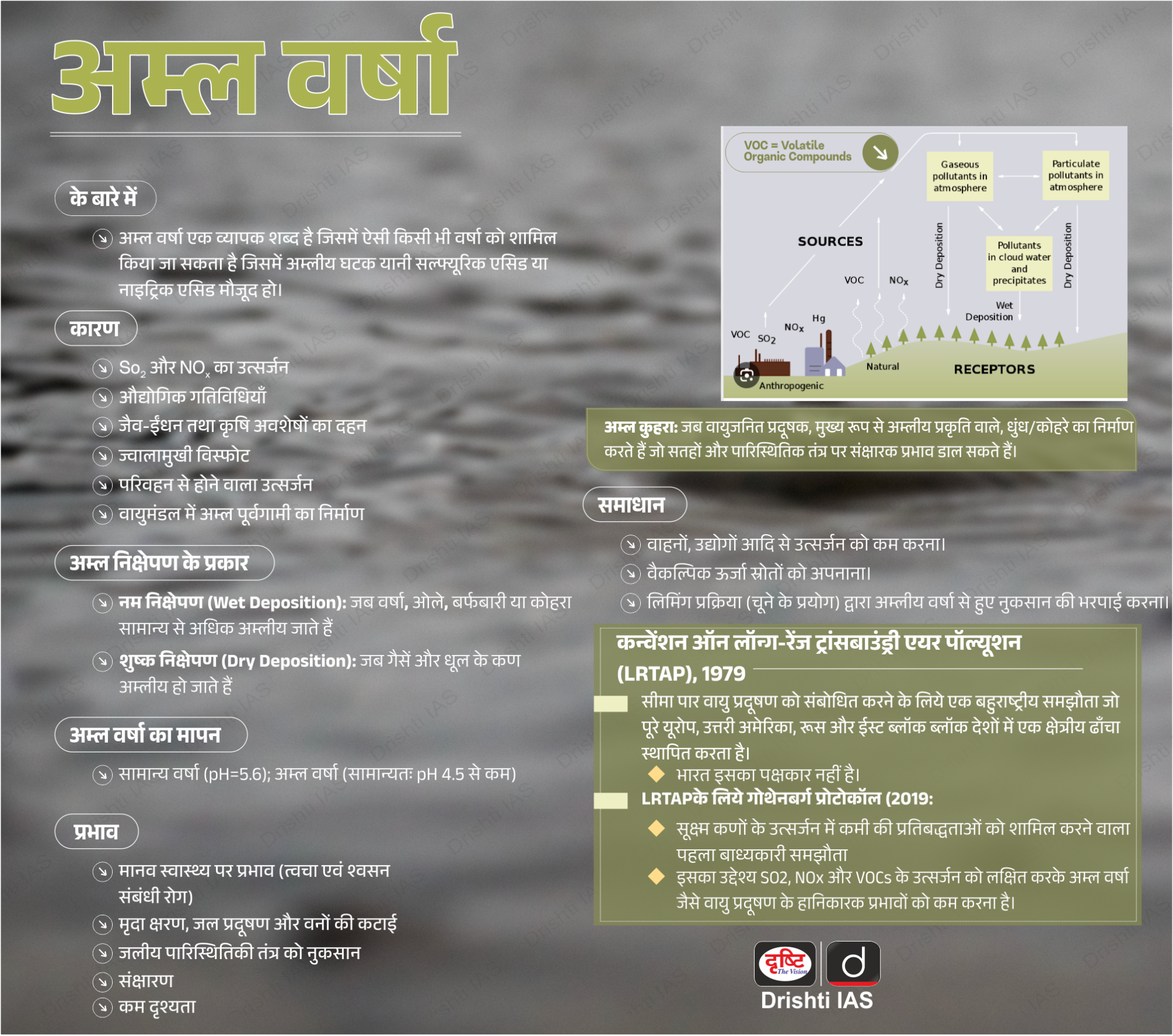

- उद्देश्य: कोयले में सल्फर होता है, जिसके जलने पर उच्च SO₂ उत्सर्जन होता है, और अम्लीय वर्षा होती है ।

- FGD निकास गैसों को शुद्ध कर अम्लीय वर्षा को रोकता है, जो फसलों, बुनियादी ढाँचे, मिट्टी और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुँचाती है।

- प्रकार: FGD प्रणालियाँ मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं:

- ड्राइ सोरबेंट इंजेक्शन: यह धूल नियंत्रण प्रणालियों से पहले फ्लू गैस से SO₂ को अलग करने के लिये चूना पत्थर का उपयोग करता है, जिसे अक्सर शुष्क इंजेक्शन या स्प्रे सुखाने प्रणाली के रूप में जाना जाता है।

- वेट लाइम स्टोन बेस्ड सिस्टम: यह बड़े पैमाने पर फ्लू गैस उपचार के लिये उपयुक्त है, जिसमें SO₂ को कुशलतापूर्वक हटाने और जिप्सम का उत्पादन करने के लिये कम लागत वाले चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है।

- सी वाटर बेस्ड सिस्टम (समुद्री जल-आधारित प्रणाली): यह SO₂ को 70-95% तक कम करने के लिये क्षारीय समुद्री जल का उपयोग करती है। इसका उपयोग आमतौर पर तब किया जाता है जब उत्सर्जन मानदंड कम कड़े होते हैं और कम प्रारंभिक लागत प्रदान करते हैं।

FGD स्थापना के अध्ययन के निष्कर्ष?

FGD स्थापना नीति के समक्ष चुनौतियाँ:

- उच्च लागत: महंगा: FGD स्थापित करने की लागत 1.2 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट है, जो भारत की 218,000 मेगावाट की कोयला क्षमता पर अतिरिक्त बोझ डालती है, जिसके वर्ष 2032 तक बढ़कर 283,000 मेगावाट होने की उम्मीद है।

- निम्न सल्फर सामग्री: 92% भारतीय कोयले में निम्न सल्फर सामग्री (0.3%-0.5%) है, जिससे FGD कम महत्त्वपूर्ण हो जाता है।

- मौजूदा प्रदूषण नियंत्रण मानदंड: ताप विद्युत संयंत्रों की स्टैक हाइट (220 मीटर) तथा भारत की जलवायु पहले से ही SO2 उत्सर्जन को कम करती है, जिससे स्थानीय वायु गुणवत्ता संबंधी खतरों को रोका जा रहा है।

- न्यूनतम अम्लीय वर्षा का खतरा: IIT-दिल्ली के वर्ष 2024 के अध्ययन (वर्तमान शोध में उद्धृत) में पाया गया कि भारत में अम्लीय वर्षा "कोई महत्त्वपूर्ण मुद्दा नहीं" है।

- जलवायु प्रभाव: ऊर्जा-गहन FGD प्रक्रियाओं से SO₂ में केवल 17 मिलियन टन की कमी के साथ अतिरिक्त 69 मिलियन टन CO₂ उत्सर्जन (2025-30) होगा।

- SO₂ का वैश्विक तापमान पर अल्पकालिक शीतलन प्रभाव पड़ता है, इसे अलग करने और CO₂ में वृद्धि से जलवायु परिवर्तन और भी अधिक प्रभावित होगा।

- अध्ययन में तर्क दिया गया है कि SO2 उत्सर्जन 1850-1900 के सापेक्ष 2010-2019 तक 0.5°C वैश्विक तापमान वृद्धि को संतुलित करता है।

- खराब अनुपालन: समय सीमा बढ़ाए जाने के बावजूद, 2018 तक केवल 8 प्रतिशत कोयला संयंत्रों ने ही FGD स्थापित किया है।

- जबकि 260 संयंत्रों ने अभी तक ऑर्डर नहीं दिया है, 230 संयंत्र वर्तमान में FGD स्थापित कर रहे हैं।

अध्ययन की सिफारिशें:

- अध्ययन में भारतीय कोयले में राख की उच्च मात्रा के कारण होने वाले पार्टिकुलेट मैटर (PM) प्रदूषण से निपटने का सुझाव दिया गया है।

- इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रीसिपिटेटर (ESP) मात्र 25 लाख रुपए प्रति मेगावाट की लागत से पीएम प्रदूषण को 99% तक कम कर सकता है।

- अध्ययन में सिफारिश की गई है कि FGD प्रणाली केवल उन संयंत्रों पर लागू होनी चाहिये, जो आयातित कोयले या उच्च (>0.5%) सल्फर कोयले का उपयोग करते हैं।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रारंभिकप्रश्न. निम्नलिखित में से कौन से कारक/कारण बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं? (2020)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (A) केवल 1, 2 और 3 उत्तर: A |

भारत में IBCA का मुख्यालय

स्रोत: IE

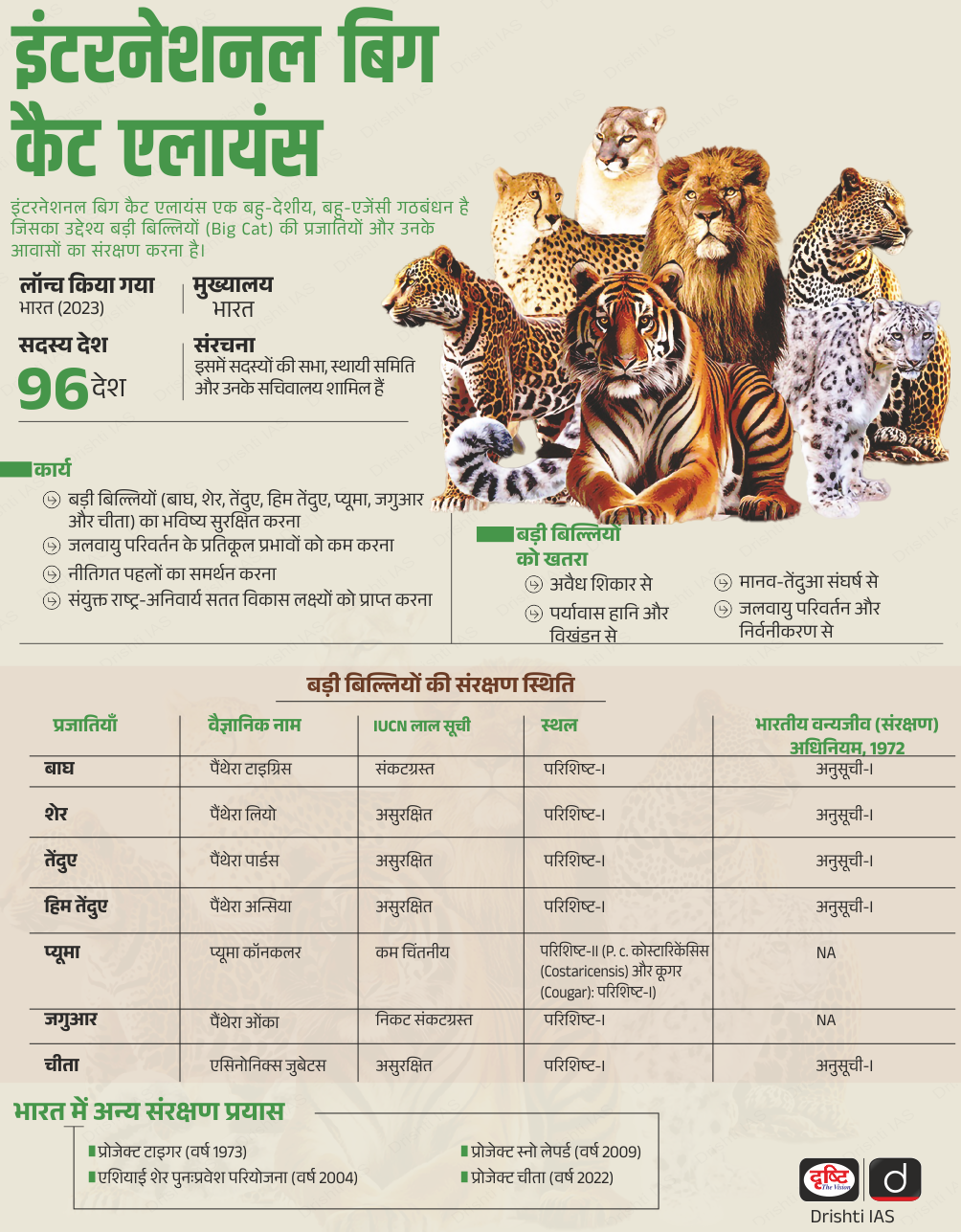

भारत को इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (IBCA) का मुख्यालय और सचिवालय नामित किया गया है।

- IBCA के बारे में: यह एक संधि-आधारित अंतर-सरकारी संगठन है, जिसे भारत ने अप्रैल 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगाँठ के अवसर पर लॉन्च किया था।

- उद्देश्य: इसका उद्देश्य विश्व की सात प्रमुख बड़ी बिल्लियों — बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता — के संरक्षण को बढ़ावा देना है।

- कानूनी स्थिति: पाँच देशों- भारत, लाइबेरिया, एस्वातिनी, सोमालिया और निकारागुआ द्वारा अनुसमर्थन के बाद, IBCA एक पूर्ण वैश्विक कानूनी इकाई बन गया है।

- भारत ने सितंबर 2023 में औपचारिक रूप से इसकी सदस्यता ग्रहण की।

- सदस्यता: IBCA की सदस्यता सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों के लिये खुली है, चाहे वे ऐसे देश हों जहाँ ये प्रजातियाँ स्वाभाविक रूप से पाई जाती हैं, या वे देश जो बड़ी बिल्लियों के संरक्षण में सहयोग करने में रुचि रखते हैं।

- शासकीय संरचना: IBCA में एक महासभा (Assembly of Members), एक स्थायी समिति (Standing Committee) और भारत में स्थित एक सचिवालय (Secretariat) शामिल है।

और पढ़ें: इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस

मेघयान 25

स्रोत: पी.आई.बी.

भारतीय नौसेना ने विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) के गठन की स्मृति और WMO दिवस 2025 (प्रतिवर्ष, 23 मार्च) के उपलक्ष्य में मौसम विज्ञान और महासागर विज्ञान संगोष्ठी- मेघयान 25 के तीसरे संस्करण की मेज़बानी की।

- यह संगोष्ठी 2025 WMO दिवस की थीम- 'क्लोज़िंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर' के अनुरूप आयोजित किया गया था।

- आरंभ की गई पहल: नौसेना महासागर विज्ञान और मौसम विज्ञान निदेशालय (DNOM) और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (SAC)- ISRO के बीच सहयोग से MOSDAC-IN वेब सेवाएँ आरंभ की गईं।

- यह भिन्न-भिन्न नौसेना मौसम कार्यालयों के लिये अलग-अलग लॉग-इन के साथ अनुकूलित उपग्रह-व्युत्पन्न मौसम उत्पाद प्रदान करेगा।

- लगभग एक दशक के बाद, संगोष्ठी ने सागरमंथन के 10वें संस्करण के शुभारंभ के साथ अपनी मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान पत्रिका की पुनः शुरुआत की।

- विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO): इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को WMO अभिसमय के अनुसमर्थन द्वारा की गई थी और वर्ष 1951 में यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी बन गई।

- इसकी उत्पत्ति अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन (IMO) से हुई, जिसे वर्ष 1873 के वियना अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान कॉन्ग्रेस के बाद स्थापित किया गया था।

- यह एक अंतर-सरकारी संगठन है जिसमें 193 सदस्य देश (भारत सहित) और क्षेत्र शामिल हैं।

- इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है।

अधिक पढ़ें: विश्व मौसम विज्ञान दिवस

K2-18b पर बायोसिग्नेचर गैसें

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

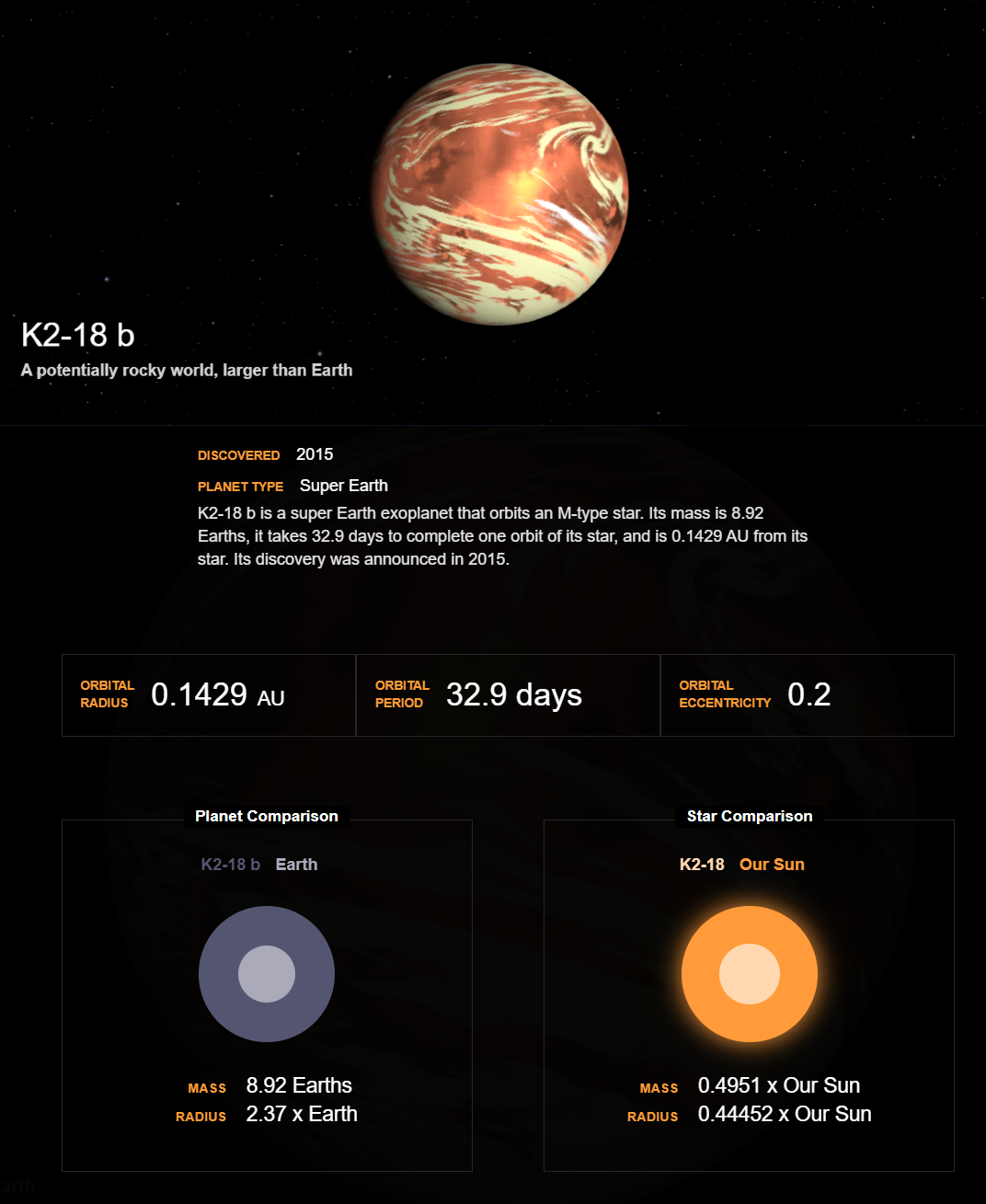

कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के शोधकर्त्ताओं ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST) का उपयोग करके एक्सोप्लैनेट K2-18b के वायुमंडल में डाइमिथाइल सल्फाइड (DMS) और डाइमिथाइल डाइसल्फाइड (DMDS) जैसी बायोसिग्नेचर गैसों का पता लगाया है।

- ये गैसें ज़्यादातर पृथ्वी पर जैविक प्रक्रियाओं द्वारा उत्पादित होती हैं, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या अंतरग्रहीय जीवन संभव है। हालाँकि वे जीवन के निर्णायक सबूत नहीं हैं, लेकिन DMS और DMDS का अस्तित्त्व एक शक्तिशाली संभावित बायोसिग्नेचर (जैविक संकेत) है।

- यद्यपि मंगल और शुक्र जैसे ग्रहों पर पिछले अध्ययनों में फॉस्फीन और जीवन से संबंधित अन्य गैसें पाई गई हैं, लेकिन उनमें से कोई भी जीवन का ठोस प्रमाण नहीं देता है।

- K2-18b: वर्ष 2015 में खोजा गया, यह 120 प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक सुपर-अर्थ एक्सोप्लैनेट है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी से 8.92 गुना है तथा यह प्रत्येक 32.9 दिनों में अपने M-प्रकार के तारे की परिक्रमा करता है। यह ग्रह रहने योग्य क्षेत्र में स्थित है तथा पृथ्वी से 2.6 गुना बड़ा है।

- JWST: यह अब तक निर्मित सबसे उन्नत इन्फ्रारेड अंतरिक्ष वेधशाला है, जिसे वर्ष 2021 में नासा , यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA ) और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी (CSA) के सहयोग से लॉन्च किया गया है।

- यह सूर्य-पृथ्वी L2 लैग्रेंज बिंदु पर स्थित है। हबल स्पेस टेलीस्कोप के उत्तराधिकारी के रूप में, JWST को बिग बैंग के ठीक बाद ब्रह्मांड के शुरुआती क्षणों को देखने के लिये डिज़ाइन किया गया है।

और पढ़ें: K2-18b: संभावित रूप से रहने योग्य ग्रह

पोइला बोइशाख

स्रोत: पी.आई.बी

प्रधानमंत्री ने बंगाली नववर्ष पोइला बैशाख पर शुभकामनाएँ दीं, जो 15 अप्रैल, 2025 को पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम और बांग्लादेश में मनाया जाएगा।

- पोइला बैसाख: इसका अर्थ है बैसाख का पहला दिन, बंगाली चंद्र-सौर कैलेंडर का प्रारंभिक महीना जो आमतौर पर प्रत्येक वर्ष 14 या 15 अप्रैल को पड़ता है।

- इसका इतिहास राजा शोशांगको (594 ई.) के शासनकाल, जब बंगाली कैलेंडर की शुरुआत हुई थी, से जुड़ा हुआ है।

- अन्य क्षेत्रीय फसल एवं नववर्ष त्यौहार:

- 35% - 40% भारतीय चैत्र शुक्ल प्रतिपदा (मार्च-अप्रैल) को नए वर्ष के रूप में मनाते हैं, जिसे क्षेत्रीय रूप से गुड़ी पड़वा (महाराष्ट्र), उगादि (कर्नाटक, आंध्र प्रदेश), चेटी चंद (सिंधी), नौरोज़ (पारसी, कश्मीरी) और थपना (मारवाड़ी) के रूप में जाना जाता है ।

- 50% से ज़्यादा भारतीय बैसाखी ( 13-15 अप्रैल ) को नए वर्ष के रूप में मनाते हैं, जिसमें कृषि चक्र के आधार पर भिन्नताएँ होती हैं। पंजाब में इसे फसल के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, जबकि दक्कन क्षेत्र में यह पहले से ही मनाया जाता है।

- बैसाख महीने में अन्य क्षेत्रीय नव वर्ष समारोहों में पोहेला बोइशाख (बंगाल), रोंगाली बिहू (असम), पुथंडु (तमिलनाडु), विशु (केरल), पना संक्रांति (ओडिशा), और जूड शीतल (बिहार) शामिल हैं।

और पढ़ें: पश्चिम बंगाल ने पोइला बोइशाख को राज्य स्थापना दिवस के रूप में अपनाया

गोलकोंडा ब्लू डायमंड

स्रोत: TOI

भारत के इतिहास प्रमुख महत्त्व रखने वाला दुर्लभ 23.24 कैरेट का गोलकोंडा ब्लू डायमंड नीलामी के लिये प्रस्तुत किया जाएगा।

- गोलकोंडा ब्लू डायमंड एक अत्यंत दुर्लभ और गहरे नीले रंग का हीरा है, जिसकी चमक और रंग की गहराई इसकी उच्च शुद्धता और संतृप्ति को दर्शाती है।

- इसकी तुलना में आधुनिक हीरे प्रकाशिक रूप से पारभासी तथा काफी सामान्य हैं।

- उत्पत्ति: इसकी उत्पत्ति वर्तमान तेलंगाना में प्रसिद्ध गोलकुंडा हीरा खदानों से हुई है, जो कोहिनूर, होप डायमंड और दरिया-ए-नूर जैसे प्रतिष्ठित हीरों के लिये जानी जाती हैं।

- शाही वंश: यह हीरा कभी इंदौर के महाराजा यशवंत राव होलकर द्वितीय के स्वामित्व में था। बाद में इसे एक अमेरिकी जौहरी ने खरीदा, जिसने बाद में इसे बड़ौदा के महाराजा को बेच दिया।

- 17वीं सदी के फ्राँसीसी रत्न व्यापारी और यात्री जीन-बैप्टिस्ट टैवर्नियर ने भारत के हीरों और हीरा खदानों के बारे में विस्तार से चर्चा की है। उसने गोलकोंडा साम्राज्य में आने से पहले मुगल दरबार का भी दौरा किया था।

और पढ़ें: हीरा क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता