प्रारंभिक परीक्षा

NMCG की 61वीं कार्यकारी समिति की बैठक

स्रोत: पी.आई.बी.

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) ने अपनी 61वीं कार्यकारी समिति की बैठक में प्रमुख परियोजनाओं को स्वीकृति दी , जिनका उद्देश्य नदी को स्वच्छ करना, स्रोत स्थल पर प्रदूषण पर नियंत्रण करना तथा गंगा के पारिस्थितिक और सांस्कृतिक मूल्य को संरक्षित करते हुए सतत् विकास को बढ़ावा देना है।

कार्यकारी समिति की बैठक में किन प्रमुख पहलों को स्वीकृति दी गई?

- स्वीकृत परियोजनाएँ: अनुपचारित अपशिष्ट को नदियों में जाने से रोकने के उद्देश्य से मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश), आरा (बिहार), कानपुर (उत्तर प्रदेश) और पुजाली (पश्चिम बंगाल) में सीवरेज परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई।

- प्रकृति-आधारित समाधान पायलट: यमुना पुनरुद्धार के लिये शाहदरा नाले (दिल्ली) में CAMUS-SBT संयंत्र की स्थापना।

- अनुसंधान एवं नवाचार: कुशल नदी प्रणालियों और शहरी नदी समाधान के लिये इंड-रिवर सहयोग (NMCG-IIT दिल्ली-नीदरलैंड) का शुभारंभ।

- सांस्कृतिक विरासत: गंगा बेसिन में पारंपरिक लकड़ी की नाव बनाने की कला के अध्ययन को स्वीकृति।

- पारिस्थितिक शिक्षा: नदी संरक्षण के लिये ज्ञान सह कौशल विकास केंद्र के रूप में DDA जैवविविधता पार्कों का विकास।

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG)

- परिचय: इसे सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के तहत 12 अगस्त 2011 को एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था।

- गंगा नदी के पुनर्जीवन और संरक्षण में इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका है।

- विधिक ढाँचा: यह राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (NGRBA) की कार्यान्वयन शाखा के रूप में कार्य करता है, जिसका गठन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम (EPA), 1986 के प्रावधानों के तहत किया गया था।

- वर्ष 2016 में NGRBA के विघटन के बाद, यह राष्ट्रीय गंगा नदी पुनरुद्धार, संरक्षण और प्रबंधन परिषद (राष्ट्रीय गंगा परिषद) की कार्यान्वयन शाखा है।

- NGC नदी में जल का निरंतर पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित करता है तथा पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन करता है।

- NMCG की प्रबंधन संरचना: NMCG दो-स्तरीय प्रबंधन संरचना के साथ कार्य करता है और दोनों का नेतृत्व NMCG का महानिदेशक (DG) करता है।

- गवर्निंग काउंसिल: NMCG की सामान्य नीतियों और दिशा की देखरेख करती है।

- कार्यकारी समिति: इसके पास 1,000 करोड़ रूपए तक के वित्तीय परिव्यय वाली परियोजनाओं को स्वीकृति देने का प्राधिकार है।

गंगा से संबंधित अन्य सरकारी पहलें कौन-सी हैं?

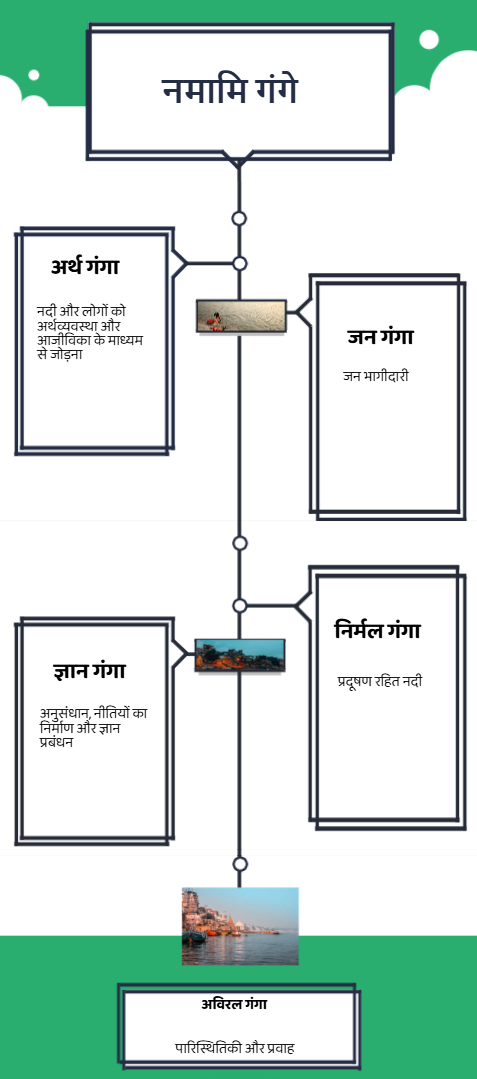

- नमामि गंगे कार्यक्रम: यह एक एकीकृत संरक्षण मिशन है, जिसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा 'फ्लैगशिप कार्यक्रम' के रूप में अनुमोदित किया गया था, जिसका उद्देश्य प्रदूषण के प्रभावी उन्मूलन और साथ ही राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण एवं कायाकल्प के उद्देश्यों को पूरा करना है।

- गंगा कार्य योजना: यह पहली नदी कार्य योजना थी जिसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वर्ष 1985 में शुरू किया था, जिसका उद्देश्य घरेलू सीवेज के अवरोधन, मोड़ और उपचार द्वारा जल की गुणवत्ता में सुधार करना था।

- स्वच्छ गंगा कोष: वर्ष 2014 में, इसका गठन गंगा की सफाई, अपशिष्ट उपचार संयंत्रों की स्थापना और नदी की जैविक विविधता के संरक्षण के लिये किया गया था।

- भुवन-गंगा वेब ऐप: यह गंगा नदी में प्रवेश करने वाले प्रदूषण की निगरानी में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करता है।

- अपशिष्ट निपटान पर प्रतिबंध: वर्ष 2017 में, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने गंगा नदी के अत्यधिक प्रदूषित हिस्से के 500 मीटर के दायरे में अपशिष्ट निपटान पर प्रतिबंध लगा दिया था।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-सी, 'राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण [National Ganga RiverBasin Authority (NGRBA)]' की प्रमुख विशेषताएँ हैं? (2016)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये। (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (a) |

प्रारंभिक परीक्षा

भारत में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

भारत के महापंजीयक (RGI) ने सरकारी और निजी अस्पतालों को जन्म और मृत्यु की सूचना शीघ्र देने की सलाह दी है। RGI के अनुसार 90% पंजीकरण दर के बावजूद, अनेक संस्थाएँ अनिवार्य 21-दिन की अवधि के भीतर रिपोर्ट करने में विफल रहती हैं, जिससे 100% सार्व पंजीकरण का लक्ष्य प्रभावित होता है।

जन्म और मृत्यु पंजीकरण के संबंध में क्या प्रावधान हैं?

- अनिवार्य पंजीकरण: जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (RBD) अधिनियम, 1969 (2023 में संशोधित) के अनुसार, सभी जन्म और मृत्यु का पंजीकरण होना चाहिये। पंजीकरण घटना के स्थान पर ही किया जाना चाहिये।

- पंजीकरण अधिकारी: RGI राष्ट्रीय पंजीकरण की देखरेख करता है, जबकि मुख्य रजिस्ट्रार और ज़िला रजिस्ट्रार राज्य और ज़िला स्तर पर कार्यान्वयन का प्रबंधन करते हैं। स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म और मृत्यु पंजीकरण और प्रमाण पत्र संबंधी दायित्वों का निर्वहन करते हैं।

- नागरिक पंजीकरण प्रणाली: RBD अधिनियम, 1969 में यह अनिवार्य किया गया है कि अक्तूबर 2023 से सभी पंजीकरण CRS के माध्यम से डिजिटल रूप से किया जाना होगा।

- सूचना देने की समयावधि: जन्म, मृत्यु अथवा मृत जन्म (गर्भावस्था के 28 सप्ताह के बाद, लेकिन जन्म से पहले अथवा जन्म के दौरान भ्रूण की मृत्यु) की सूचना देने के लिये निर्धारित समय-सीमा घटना की तारीख से 21 दिनों के भीतर है। 21 दिनों के बाद विलंब शुल्क देय होता है।

- भारत के बाहर जन्म और मृत्यु (भारतीय नागरिकों के लिये): भारत के बाहर जन्मे बच्चे को नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिक (भारतीय वाणिज्य दूतावासों में पंजीकरण) नियम, 1956 के तहत अपना जन्म पंजीकृत कराना होगा।

- हालाँकि, RBD अधिनियम की धारा 20 के तहत, यदि माता-पिता बसने के इरादे से भारत लौटते हैं, तो बच्चे के भारत आने के 60 दिनों के भीतर जन्म का पंजीकरण कराया जा सकता है।

- विदेश में भारतीय नागरिकों की मृत्यु नागरिकता अधिनियम, 1955 के अंतर्गत भारतीय वाणिज्य दूतावास में पंजीकृत की जाती है, तथा RBD अधिनियम, 1969 के अंतर्गत वैध मानी जाती है।

- गैर-अनुपालन के लिये ज़ुर्माना: RBD अधिनियम के तहत, रजिस्ट्रार द्वारा कार्यक्रमों के पंजीकरण में लापरवाही बरतने पर 1,000 रुपए तक का ज़ुर्माना लगाया जा सकता है।

भारत के महापंजीयक

- गृह मंत्रालय के अधीन वर्ष 1949 में स्थापित RGI, भारत की दशकीय जनगणना और भारतीय भाषाई सर्वेक्षण सहित जनसंख्या डेटा संग्रह की देखरेख के लिये ज़िम्मेदार है।

- RGI RBD अधिनियम, 1969 के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है, और निरंतर जन्म और मृत्यु पंजीकरण के लिये CRS का प्रबंधन करता है।

- यह सभी सामान्य निवासियों के जनसांख्यिकीय विवरण दर्ज करने के लिये राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) का भी रखरखाव करता है।

- RGI का नेतृत्व एक वरिष्ठ सिविल सेवक करता है, जो आमतौर पर संयुक्त सचिव स्तर का होता है, RGI जनसांख्यिकीय योजना और नीति निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

रैपिड फायर

लेप्टोब्रैकियम आर्याटियम

स्रोत: द हिंदू

असम में एक अध्ययन से मेंढक की एक नई प्रजाति, लेप्टोब्रैकियम आर्याटियम (Leptobrachium aryatium) की खोज हुई है, जिसका नाम गुवाहाटी स्थित आर्य विद्यापीठ कॉलेज के नाम पर रखा गया है।

- लेप्टोब्रैकियम आर्याटियम: इसकी पहचान गर्भंगा रिज़र्व फॉरेस्ट में की गई है। यह प्रजाति अपनी विशिष्ट विशेषताओं के लिये जानी जाती है, जिसमें तीक्ष्ण नारंगी और काली आँखें, कंठ पर जालिकारुपी विशिष्ट पैटर्न और संध्या के समय सहज, लयबद्ध आवाज़ शामिल है।

- इस मेंढक की पहचान पहली बार वर्ष 2004 में लेप्टोब्रैकियम स्मिथी के रूप में की गई थी, लेकिन हाल ही में आणविक और आकारिकी संबंधी अध्ययनों के आधार पर इसकी पुष्टि एक नवीन प्रजाति के रूप में की गई है।

- लेप्टोब्रैकियम जीनस सुदृढ़ काया वाले मेंढकों की 38 प्रजातियों का समूह है जो अपने चौड़े सिर, लघु पश्च पाद और विशिष्ट रंग की आँखों के लिये जाने जाते हैं। ये दक्षिणी चीन, भारत, सुंडा शेल्फ और फिलीपींस सहित एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं।

- गर्भांगा रिज़र्व फॉरेस्ट: यह असम-मेघालय सीमा के समीप, असम के गुवाहाटी के दक्षिण-पश्चिमी भाग में अवस्थित है। गर्भांगा रिज़र्व गुवाहाटी की जलवायु और जल तंत्रों को नियंत्रित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और यहाँ हाथी, तितलियाँ, दुर्लभ पक्षियाँ, सरीसृप और उभयचरों सहित विभिन्न प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं।

- इसके समक्ष नगर प्रसार और पर्यावास ह्रास जैसे खतरे हैं।

और पढ़ें: कृषि वानिकी का स्थानिक मेंढकों पर प्रभाव

रैपिड फायर

न्यायमूर्ति बी.आर. गवई होंगे भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश

स्रोत: द हिंदू

भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई को 52वें CJI के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है।

- न्यायमूर्ति बी.आर. गवई वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं और न्यायमूर्ति के.जी. बालाकृष्णन (वर्ष 2007) के बाद दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश बनेंगे।

- न्यायमूर्ति बी.आर. गवई द्वारा दिये गए प्रमुख निर्णय: उन्होंने वर्ष 2016 की नोटबंदी को बरकरार रखा और वह उस पीठ का हिस्सा हैं जिसने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को सही ठहराया था।

- वह उस संविधान पीठ का हिस्सा थे जिसने चुनावी बॉण्ड योजना को रद्द कर दिया था (एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत संघ)।

- पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह (2024) मामले में, उन्होंने सकारात्मक कार्यवाही में "वास्तविक समानता" सुनिश्चित करने के लिये SC/ST पर क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू करने की वकालत की।

भारत के मुख्य न्यायाधीश

- मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 124 (2) के तहत की जाती है।

- वरिष्ठतम न्यायाधीश को सेवा की अवधि के आधार पर मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया जाता है (यह एक परिपाटी है, कानूनी आवश्यकता नहीं)।

- मुख्य न्यायाधीश के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिये व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिये, 5 वर्षों तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या 10 वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया होना चाहिये, या राष्ट्रपति की राय में प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिये।

- मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा केवल संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत द्वारा समर्थित अभिभाषण के बाद ही हटाया जा सकता है।

और पढ़ें: भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति

रैपिड फायर

द्वारका और बेट द्वारका

स्रोत: द हिंदू

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI) ने गुजरात के द्वारका और बेट द्वारका में जलमग्न पुरातात्त्विक अवशेषों का पता लगाने के लिये एक वैज्ञानिक अध्ययन शुरू किया है।

- वर्ष 1963 से अब तक ASI की खोजों से जलमग्न संरचनाओं, पत्थर के घाटों, लंगरों (Anchors) और किलेबंद दीवारों का पता चलता है, जो एक समृद्ध प्राचीन बंदरगाह का संकेत देते हैं।

- द्वारका: कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर स्थित द्वारका (जहाँ भगवान कृष्ण मथुरा छोड़ने के बाद बस गए थे) चार धाम तीर्थ स्थलों में से एक है।

- धार्मिक महत्त्व: किंवदंती के अनुसार, कृष्ण ने द्वारका की स्थापना के लिये समुद्र से भूमि पुनः प्राप्त की, जिससे यह गुजरात की पहली राजधानी बनी।

- इस शहर में द्वारकाधीश मंदिर (जगत मंदिर) स्थित है, जो एक प्रमुख कृष्ण भक्ति मंदिर है, जिसे महमूद बेगड़ा द्वारा नष्ट किये जाने के बाद 16 वीं शताब्दी में पुनर्निर्मित किया गया था, तथा यहाँ शारदा पीठ भी है, जो आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित पश्चिमी मठ है।

- बेयट (बेट) द्वारका: बेट द्वारका (शंखोद्धार) द्वीप, समुद्र तट से 30 किमी दूर स्थित है और ओखा बंदरगाह के माध्यम से यहाँ पहुँचा जा सकता है, महाभारत में इसकी पहचान अंतरद्वीप के रूप में की गई है।

- गुरु वल्लभाचार्य का संबंध इस द्वीप पर स्थित एक मंदिर से है।

- द्वीप पर उत्खनन से हड़प्पा और मौर्य काल के निवास स्थान का पता चलता है।

- मध्यकालीन समय में यह क्षेत्र बड़ौदा के गायकवाड़ के अधीन था, जिसे वर्ष 1857 में कुछ समय के लिये वाघेरों ने अपने अधीन कर लिया था।

- भारत के सबसे लंबे केबल-स्टेड ब्रिज, सुदर्शन सेतु का उद्घाटन वर्ष 2024 में किया गया, जिससे पहुँच में सुधार हुआ।

और पढ़ें: सुदर्शन सेतु