प्रारंभिक परीक्षा

एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम

स्रोत: पी.आई.बी.

केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी तथा पंचायती राज मंत्री ने नई दिल्ली में 14वें एशियाई मत्स्यपालन एवं जलीय कृषि फोरम (AFAF) का उद्घाटन किया।

एशियाई मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि फोरम (AFAF) क्या है?

- परिचय:

- AFAF एक वैश्विक मत्स्य पालन और जलीय कृषि सम्मेलन है जो एशियाई मत्स्य पालन सोसायटी (AFS) द्वारा प्रत्येक 3 वर्ष में आयोजित किया जाता है।

- AFS, एक गैर-लाभकारी वैज्ञानिक निकाय, की स्थापना वर्ष 1984 में कुआलालंपुर, मलेशिया में हुई थी।

- इसमें संबद्ध क्षेत्र की चुनौतियों, प्रवृत्तियों और नवाचारों पर चर्चा करने के लिये विभिन्न वैज्ञानिक, शोधकर्त्ता और उद्योग विशेषज्ञ शामिल होते हैं।

- यह फोरम मत्स्य पालन और जलीय कृषि के भविष्य के लिये बेहतर पद्धतियों को विकसित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करता है।

- AFAF एक वैश्विक मत्स्य पालन और जलीय कृषि सम्मेलन है जो एशियाई मत्स्य पालन सोसायटी (AFS) द्वारा प्रत्येक 3 वर्ष में आयोजित किया जाता है।

- मुख्यालय: कुआलालंपुर, मलेशिया.

- मेज़बान के रूप में भारत: भारत ने दूसरी बार AFAF की मेज़बानी की (प्रथमतः वर्ष 2007 में कोच्चि में आयोजित 8वीं AFAF)।

- आयोजक:

- AFS ने ICAR, मत्स्य पालन विभाग, भारत सरकार और एशियाई मत्स्य सोसायटी भारतीय शाखा (AFSIB), मैंगलोर के सहयोग से इसका आयोजन किया।

- 14वें AFAF का विषय: “ग्रीनिंग द ब्लू ग्रोथ इन एशिया-पैसिफिक”।

भारत के मत्स्यपालन क्षेत्र की स्थिति क्या है?

- भारत, चीन के बाद विश्व में तीसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि देश है।

- भारत मत्स्य निर्यात में विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है, जिसका वैश्विक मत्स्य उत्पादन में 7.7% का योगदान है।

- शीर्ष मत्स्य उत्पादक राज्य: आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक।

- अंतर्देशीय मत्स्य पालन का कुल उत्पादन में 75% से अधिक हिस्सा है।

- सरकार की पहलें:

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-सा जीव निस्यंदक भोजी (फिल्टर फीडर) है? (2021) (a) अशल्क मीन (कैटफिश) उत्तर: (c) प्रश्न. ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ योजना के अंतर्गत, निम्नलिखित में से किन-किन उद्देश्यों के लिये कृषकों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है? (2020)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये- (a) केवल 1, 2 और 5 उत्तर: (b) |

प्रारंभिक परीक्षा

आर्कटिक वार्मिंग

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

उत्तरी ध्रुव (आर्कटिक क्षेत्र) के तापमान में औसत तापमान से 20 डिग्री सेल्सियस अधिक वृद्धि हुई, जिससे संबद्ध क्षेत्र के तीव्रता से तापन होने और इसके वैश्विक प्रभाव से संबंधित चिंताएँ बढ़ गईं।

आर्कटिक वार्मिंग से संबंधित मुख्य तथ्य क्या हैं?

- परिचय: यह आर्कटिक क्षेत्र (66.5° उत्तरी अक्षांश के उत्तर में स्थित क्षेत्र) में तापमान में तेज़ी से वृद्धि को संदर्भित करता है, जिसे आर्कटिक प्रवर्द्धन भी कहते हैं।

- वर्ष 1979 के बाद से आर्कटिक क्षेत्र वैश्विक औसत से चार गुना तेज़ी से गर्म हुआ है।

- कारण: आइसलैंड के ऊपर एक गहरे निम्न दाब प्रणाली के कारण निम्न अक्षांशों से उष्ण वायु का अभिसरण हुआ, जिससे आर्कटिक की सर्दियों में तापमान में असामान्य वृद्धि हुई।

- उत्तर-पूर्व अटलांटिक महासागर के असामान्य रूप से उच्च तापमान के कारण वार्मिंग बढ़ गई, तथा विंड पैटर्न (वायु प्रतिरूप) के कारण आर्कटिक में अतिरिक्त ऊष्मा आ गई।

- एल्बिडो प्रभाव कम होने से अधिक ऊष्मा का अवशोषण होता है और तापमान बढ़ता है।

- आर्कटिक की कमज़ोर संवहन धाराएँ सतह के पास ग्रीनहाउस गैसों से उत्पन्न ऊष्मा को रोक लेती हैं, जिससे तापमान में वृद्धि होती है।

- संभावित परिणाम: अधिक बर्फ पिघलने से तटीय बाढ़ आ सकती है और भूमि की हानि हो सकती है।

- आर्कटिक के तापमान में परिवर्तन से जेट स्ट्रीम (ऊपरी वायुमंडल में तीव्र गति से चलने वाली, पवनों की संकरी पट्टी) बाधित हो सकती है, जिससे वैश्विक वर्षा, तूफान और चरम मौसम पर असर पड़ सकता है।

- पोलर बियर और सील जैसी प्रजातियाँ जीवित रहने के लिए बर्फ पर निर्भर रहती हैं, जिससे उनके आवास नष्ट होने का खतरा बना रहता है।

नोट: आर्कटिक सर्कल लगभग 66.5° उत्तरी अक्षांश पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है, जिससे आर्कटिक क्षेत्र की दक्षिणी सीमा चिह्नित होती है।

- इसमें कनाडा, रूस, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका (अलास्का) के भाग शामिल हैं।

आर्कटिक क्षेत्र में भारत

- भारत ने वर्ष 1920 में स्वालबार्ड संधि पर हस्ताक्षर कर आर्कटिक क्षेत्र से जुड़ाव स्थापित किया और वर्ष 2007 में अपना आर्कटिक अनुसंधान कार्यक्रम शुरू किया।

- इसने स्वालबार्ड (2008, नॉर्वे) में हिमाद्री अनुसंधान बेस की स्थापना की तथा वर्ष 2013 में आर्कटिक परिषद पर्यवेक्षक का दर्ज़ा प्राप्त किया।

- वर्ष 2022 में भारत ने अपनी आर्कटिक नीति की घोषणा की, जिसमें राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र को नोडल एजेंसी बनाया गया।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रारंभिकप्रश्न 1. 'मीथेन हाइड्रेट' के निक्षेपों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं? (2019)

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये। (A) केवल 1 और 2 उत्तर: (D) प्रश्न: निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिये: (2014)

उपर्युक्त में से कौन 'आर्कटिक परिषद्' के सदस्य हैं? (A) 1, 2 और 3 उत्तर: (D) |

रैपिड फायर

इंडिया एनर्जी वीक 2025

स्रोत: पी.आई.बी

इंडिया एनर्जी वीक 2025 में, भारत ने ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने, आपूर्ति स्रोतों में विविधता लाने के उद्देश्य से कई रणनीतिक समझौतों और समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये।

- इंडिया एनर्जी वीक: इंडिया एनर्जी वीक 2025, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संरक्षण में और भारतीय पेट्रोलियम उद्योग महासंघ (FIPI) द्वारा संयुक्त रूप से नई दिल्ली में आयोजित किया गया, इसमें वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र के 700 से अधिक प्रदर्शक शामिल हुए।

- इस कार्यक्रम में ऊर्जा पहुँच, सुरक्षा, स्थिरता और डीकार्बोनाइजेशन प्रयासों पर ज़ोर दिया गया।

- FIP हाइड्रोकार्बन क्षेत्र की संस्थाओं की एक शीर्ष सोसायटी है और यह सरकार के साथ उद्योग इंटरफेस के रूप में कार्य करती है।

- प्रमुख समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर: भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) ने 6 मिलियन बैरल कच्चे तेल के आयात के लिये पेट्रोब्रास (ब्राज़ील) के साथ साझेदारी की, जिससे भारत के तेल आयात में विविधता आएगी।

- BPCL और इको वेव पावर (इज़राइल) मुंबई में भारत का पहला वेव एनर्जी पायलट स्थापित करेंगे।

- प्राकृतिक गैस आधारित अर्थव्यवस्था में भारत के परिवर्तन को मज़बूत करने के लिये, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL) और ADNOC (UAE) ने वर्ष 2026 से शुरू होकर 14 वर्षों की अवधि के लिये 1.2 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (MMTPA) तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) के लिये 7 बिलियन अमरीकी डॉलर के अनुबंध पर हस्ताक्षर किये।

और पढ़ें: भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का दोहन

रैपिड फायर

भारत-म्याँमार सीमा पर FMR

स्रोत: TH

संशोधित मुक्त आवागमन व्यवस्था (FMR) के तहत भारत-म्याँमार सीमा पर 43 नियोजित क्रॉसिंग प्वाइंटों में से 22 बॉर्डर गेट (सीमा द्वारों) को सक्रिय कर दिया गया है, जिसका उद्देश्य सीमा सुरक्षा बनाए रखते हुए आवागमन को विनियमित करना है।

- म्याँमार के साथ भारत की 1,643 किलोमीटर लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश (520 किमी), नगालैंड (215 किमी), मणिपुर (398 किमी) और मिज़ोरम (510 किमी) से होकर गुज़रती है। 1,472 किलोमीटर की सीमा का सीमांकन किया जा चुका है।

- FMR: वर्ष 1968 में बड़े पैमाने पर बिना बाड़ वाली पूर्वोत्तर सीमा पर जातीय और पारिवारिक संबंधों के कारण आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिये शुरू किया गया था।

- वर्ष 2004 में मुक्त आवागमन की सीमा 40 किमी से घटाकर 16 किमी कर दी गई और अब यह 10 किमी है।

- सीमा पर रहने वाले लोग बिना वीजा या पासपोर्ट के यात्रा कर सकते हैं, लेकिन उन्हें QR कोड-सक्षम सीमा पास की आवश्यकता होती है। बायोमेट्रिक डेटा रिकॉर्ड किया जाता है और नकारात्मक सूची के विरुद्ध जाँच के लिये एक केंद्रीकृत पोर्टल पर अपलोड किया जाता है।

- असम राइफल्स सीमा पास जारी करने और प्रारंभिक सुरक्षा सत्यापन करने के लिये ज़िम्मेदार है। सीमा पास की वैधता 7 दिनों तक होती है।

- असम राइफल्स: भारत का सबसे पुराना अर्द्धसैनिक बल, जिसकी स्थापना वर्ष 1835 में हुई थी। ब्रिटिश चाय बागानों की रक्षा करने से लेकर पूर्वोत्तर में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने और भारत-म्याँमार सीमा की रक्षा करने तक इसका विकास हुआ।

- असम राइफल्स ने भारत-चीन युद्ध (1962) में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इसे 'पूर्वोत्तर के प्रहरी' और 'पहाड़ी लोगों के मित्र' के रूप में जाना जाता है।

- मुख्यालय: शिलांग में असम राइफल्स महानिदेशालय।

और पढ़ें: मुक्त आवागमन व्यवस्था

रैपिड फायर

यूनानी चिकित्सा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

स्रोत: पी.आई.बी.

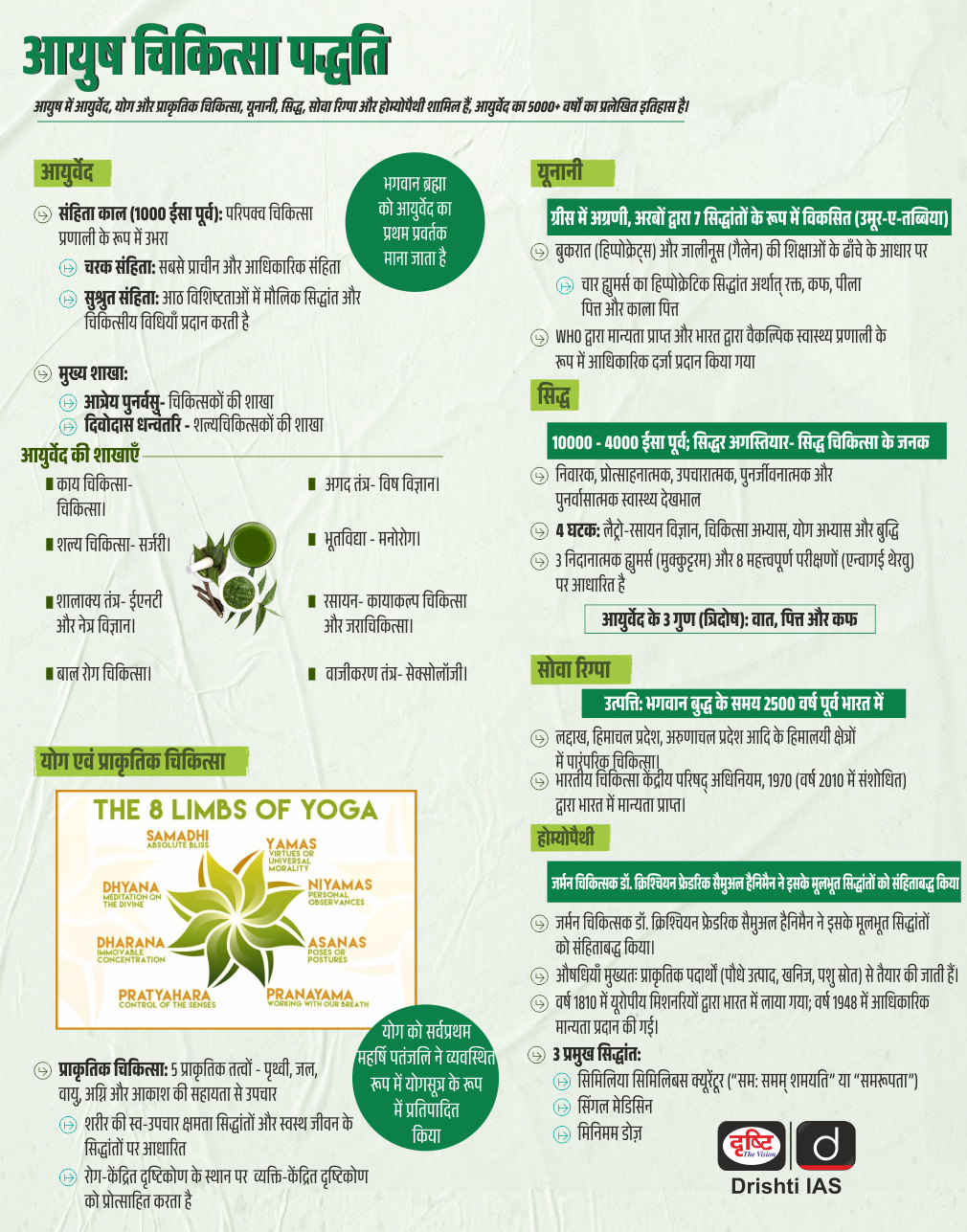

राष्ट्रपति ने यूनानी दिवस (11 फरवरी ) पर केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद (CCRUM) द्वारा आयोजित यूनानी चिकित्सा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया।

- इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय "एकीकृत स्वास्थ्य समाधानों हेतु यूनानी चिकित्सा में नवाचार– आगे की राह" था।

- वर्ष 1978 में स्थापित, CCRUM आयुष मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है और यूनानी चिकित्सा में अनुसंधान के लिये शीर्ष सरकारी संगठन के रूप में कार्य करता है।

- यूनानी चिकित्सा: यह उपचार की परंपरागत प्रणाली है जिसकी उत्पत्ति ग्रीस में हुई और इसे अरब और फारसी विद्वानों द्वारा लोकप्रिय बनाया गया।

- यह शरीर के चार द्रव्यों अर्थात् रक्त (दम), कफ (बलगम), पीला पित्त (सफर) और काला पित्त (सवदा) में संतुलन की अवधारणा पर आधारित है, जिसकी रोगों के निदान और उपचार में केंद्रीय भूमिका है।

- इन द्रव्यों के संतुलन में किसी भी प्रकार का असंतुलन रोग का कारण बनता है और उपचार का उद्देश्य विभिन्न विधियों के माध्यम से इनमे पुनः संतुलन स्थापित करना होता है।

और पढ़ें: आयुष पर प्रथम अखिल भारतीय सर्वेक्षण

रैपिड फायर

संशोधित MIS दिशानिर्देश

स्रोत: पी.आई.बी.

सरकार ने अधिक राज्यों को MIS लागू करने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु बाज़ार हस्तक्षेप योजना (MIS) के दिशा-निर्देशों को संशोधित किया है।

- MIS के तहत शीघ्र खराब होने वाली ऐसी फसलों (फल, सब्जियाँ, मसाले आदि) को समर्थन प्रदान किया जाता है जो MSP के अंतर्गत नहीं आती हैं, जिससे अधिक उत्पादन के कारण कीमतों में गिरावट के दौरान संकटपूर्ण बिक्री को रोका जा सकता है।

- MIS के संशोधित प्रावधान:

- MIS को PM-AASHA की व्यापक योजना का एक घटक बनाया।

- पिछले सामान्य वर्ष की तुलना में प्रचलित बाज़ार मूल्य में न्यूनतम 10% की कमी होने पर ही MIS को लागू किया जाएगा।

- फसलों की उत्पादन मात्रा की खरीद/कवरेज सीमा को मौजूदा 20% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया है।

- राज्य के पास भौतिक खरीद के स्थान पर सीधे किसानों के बैंक खाते में बाज़ार हस्तक्षेप मूल्य (MIP) और बिक्री मूल्य के बीच अंतर भुगतान करने का विकल्प भी दिया गया है।

- इसके अलावा, जहाँ उत्पादन और उपभोक्ता राज्यों के बीच टॉप फसलों (टमाटर, प्याज और आलू) की कीमत में अंतर है, किसानों के हित में, NAFED और NCCF जैसी केंद्रीय नोडल एजेंसियों (CNA) द्वारा उत्पादक राज्य से अन्य उपभोक्ता राज्यों तक फसलों के भंडारण और परिवहन में होने वाली परिचालन लागत की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

- FPO, FPC और राज्य-नामित एजेंसियाँ बाज़ार में उतार-चढ़ाव को स्थिर करने के लिये खरीद, भंडारण एवं परिवहन का कार्य संभालेंगी।

और पढ़ें: किसानों के कल्याण हेतु योजनाएँ