ट्रोपेक्स-25

स्रोत: पी.आई.बी

भारतीय नौसेना के कैपस्टोन थिएटर लेवल ऑपरेशनल एक्सरसाइज (ट्रोपेक्स) का 2025 संस्करण अभ्यास हिंद महासागर क्षेत्र (IRO) में 25 जनवरी - 25 मार्च तक तीन महीने की अवधि में आयोजित किया जा रहा है।

- ट्रोपेक्स: यह भारतीय नौसेना का द्विवार्षिक और सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास है जो सेना, वायु सेना और तटरक्षक बल की भागीदारी से समुद्री खतरों के खिलाफ संयुक्त अभियानों को मज़बूत करता है।

- उद्देश्य: भारतीय नौसेना के युद्ध कौशल को मान्य करना तथा चीन जैसे देशों द्वारा उत्पन्न पारंपरिक, असममित और संकर समुद्री खतरों के प्रति एकीकृत प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना।

- 360 से अधिक युद्धपोतों और पनडुब्बियों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना चीन, हर समय हिंद महासागर क्षेत्र में 7-8 नौसैनिक जहाज़ों और जासूसी जहाज़ों को तैनात रखता है।

- चरण: यह अभ्यास बंदरगाह और समुद्र दोनों में विभिन्न चरणों में युद्ध संचालन, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध संचालन, संयुक्त कार्य चरण तथा संयुक्त अभ्यास (एम्फेक्स) के दौरान लाइव हथियार फायरिंग के विभिन्न पहलुओं को एकीकृत करते हुए आयोजित होता है।

- उद्देश्य: भारतीय नौसेना के युद्ध कौशल को मान्य करना तथा चीन जैसे देशों द्वारा उत्पन्न पारंपरिक, असममित और संकर समुद्री खतरों के प्रति एकीकृत प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना।

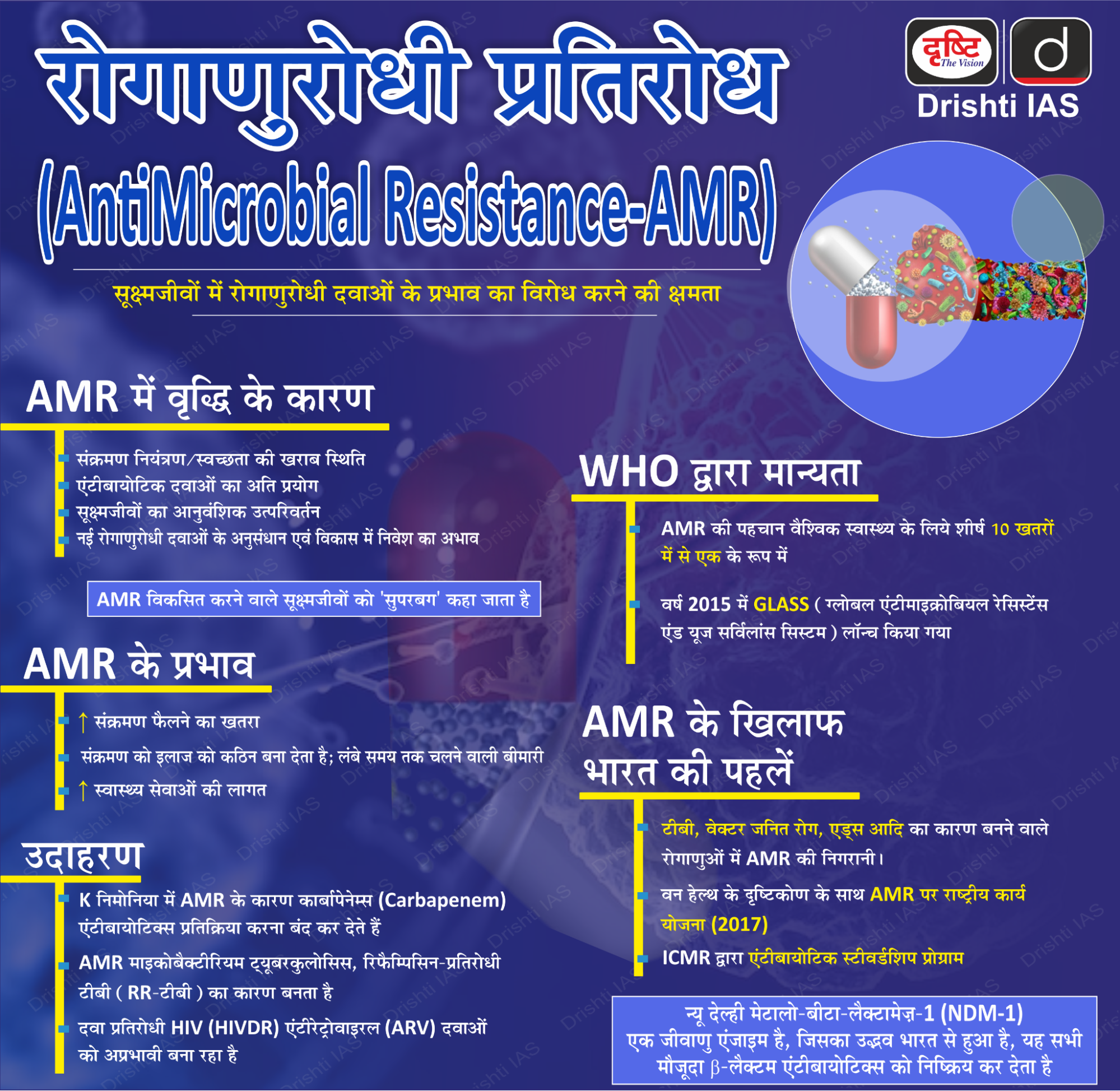

प्रतिजैविक प्रतिरोध

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

स्वास्थ्य सेवा में व्यापक रूप से प्रतिजैविक (एंटीबायोटिक) उपयोग ने ड्रग रिज़िस्टन्स बैक्टीरिया को बढ़ावा दिया है, जिसके कारण वर्ष 2021 के दौरान में वैश्विक स्तर पर रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) के कारण लगभग 1.2 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई है।

- भारतीय अस्पतालों के अनुसार ड्रग रिज़िस्टन्स बैक्टीरिया (औषधि प्रतिरोधी जीवाणु) के कारण होने वाले संक्रमण में मृत्यु दर 13% है।

प्रतिजैविक (एंटीबायोटिक्स) प्रतिरोध क्या है?

- प्रतिजैविक (एंटीबायोटिक्स): प्रतिजैविक जीवाणु (एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया) को मारकर या उनकी वृद्धि और गुणन को रोककर मनुष्यों एवं जानवरों में जीवाणु संक्रमण का निदान किया जाता है।

- वे जीवाणु संरचनाओं या प्रक्रियाओं को लक्ष्य बनाते हैं, जिससे मानव कोशिकाओं पर न्यूनतम प्रभाव पड़ता है।

- प्रतिजैविक का कार्य: बैक्टीरिया कोशिकाओं में पेप्टिडोग्लाइकन से बनी एक सुरक्षात्मक कोशिका भित्ति होती है। इसके दो प्रमुख घटक ग्लाइकेन और पेप्टाइड्स हैं।

- पेनिसिलिन जैसे एंटीबायोटिक्स पेप्टाइड क्रॉसलिंक्स को बाधित करके बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति को कमज़ोर कर देते हैं, जिससे बैक्टीरिया की मृत्यु हो जाती है।

- प्रतिजैविक प्रतिरोध का विकास: जब जीवाणु प्रतिरोधी जीन प्राप्त कर लेते हैं या उनमें उत्परिवर्तन हो जाता है, तो प्रतिजैविक प्रतिरोध विकसित हो जाता है, जिससे संक्रमण का निदान अधिक कठिन हो जाता है।

- बैक्टीरिया (जीवाणु) विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रतिरोध विकसित करते हैं जैसे:

- पेनिसिलिन के विरुद्ध पेनिसिलिनेस जैसे एंज़ाइम का उत्पादन करना, जो एंटीबायोटिक अणुओं को तोड़ता है।

- एंटीबायोटिक के प्रभाव से बचने के लिये अपनी संरचना में संशोधन करना।

- बैक्टीरिया (जीवाणु) विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रतिरोध विकसित करते हैं जैसे:

- नई रणनीति: एक नए अध्ययन में पाया गया है कि बैक्टीरिया अधूरे कार्यों को कर सकते हैं, नुकूलता में वृद्धि कर सकते हैं तथा प्रतिजैविक प्रतिरोध के साथ प्रतिस्पर्द्धा को कठिन बना सकते हैं।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-से, भारत में सूक्ष्मजैविक रोगजनकों में बहु-औषध प्रतिरोध के होने के कारण हैं? (2019)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (b) प्रश्न. भारत में न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन (Pneumococcal Conjugate Vaccine) के उपयोग का क्या महत्त्व है?

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 उत्तर: (b) |

कौशल भारत कार्यक्रम का पुनर्गठन

स्रोत: पी.आई.बी.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीन प्रमुख योजनाओं- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 (PMKVY 4.0), प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्द्धन योजना (PM-NAPS) और जन शिक्षण संस्थान (JSS) योजना को मार्च 2026 तक एक समग्र केंद्रीय क्षेत्रक योजना में एकीकृत कर कौशल भारत कार्यक्रम (SIP) को जारी रखने और इसका पुनर्गठन किये जाने की स्वीकृति दी।

कौशल भारत कार्यक्रम क्या है?

परिचय:

- कौशल भारत कार्यक्रम (SIP) कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत वर्ष 2015 में शुरू की गई एक कौशल विकास पहल है।

- इन योजनाओं के लाभुकों की संख्या वर्तमान में 2.27 करोड़ से अधिक है जिनमें ग्रामीण परिवेश के युवा, महिलाएँ और हाशिए पर स्थित समुदाय शामिल हैं।

- कौशल भारत कार्यक्रम के अंतर्गत सभी पाठ्यक्रम और प्रमाणन राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF) के अनुरूप हैं और डिजीलॉकर एवं राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (NCrF) के साथ एकीकृत हैं, जिससे औपचारिक मान्यता और रोज़गार एवं उच्च शिक्षा में निर्बाध संक्रमण सुनिश्चित होता है।

उद्देश्य:

- इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमुख पहलों के माध्यम से वर्ष 2022 तक विभिन्न कौशल क्षेत्रों में 40 करोड़ व्यक्तियों को प्रशिक्षित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिनमें शामिल हैं:

- राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन (NSDM)

- कौशल विकास और उद्यमिता के लिये राष्ट्रीय नीति (2015)

- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)

- कौशल ऋण योजना

पुनर्गठित SIP के प्रमुख घटक:

- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0:

- यह अल्पकालिक प्रशिक्षण, पुनः कौशल और कौशल उन्नयन प्रदान करती है।

- AI, 5G तकनीक, साइबर सुरक्षा, ग्रीन हाइड्रोजन, ड्रोन तकनीक पर 400 से अधिक नए पाठ्यक्रम शुरू किये गए हैं, जो उभरती प्रौद्योगिकियों और भविष्य के कौशल पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

- पूर्व शिक्षा को मान्यता प्रदान करके तथा भारतीय श्रमिकों को विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त कौशल से सुसज्जित करके अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता और कार्यस्थल पर प्रशिक्षण (OJT) पर ध्यान केंद्रित करना।

- यह पीएम विश्वकर्मा, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और एनएएल जल मित्र के साथ संरेखित है, जो क्रॉस-सेक्टर प्रभाव सुनिश्चित करता है।

- लक्षित लाभार्थी: 15-59 वर्ष की आयु के व्यक्ति।

- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्द्धन योजना (PM-NAPS):

- PM-NAPS का उद्देश्य विभिन्न उद्योगों में प्रशिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देना है।

- प्रशिक्षुओं के लिये प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से 25% वजीफा (प्रति प्रशिक्षु प्रति माह 1,500 रुपए तक) प्रदान किया जाता है।

- AI, रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन, हरित ऊर्जा, उद्योग 4.0 में प्रशिक्षुता के अवसरों का विस्तार।

- छोटे प्रतिष्ठानों, MSME, आकाँक्षी ज़िलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

- लक्षित लाभार्थी: 14 से 35 वर्ष की आयु के व्यक्ति ।

- जन शिक्षण संस्थान (JSS) योजना:

- JSS योजना एक समुदाय संचालित व्यावसायिक प्रशिक्षण पहल है, जिसका उद्देश्य कम लागत वाले, अनुकूल कौशल कार्यक्रमों के माध्यम से 15-45 आयु वर्ग की महिलाओं, ग्रामीण युवाओं और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को सशक्त बनाना है।

- यह समावेशी कौशल के लिये पीएम जनमन और समाज में सभी के लिये आजीवन शिक्षा की समझ (ULLAS) जैसी पहलों से जुड़ा हुआ है।

कौशल विकास से संबंधित सरकारी पहल:

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्स:प्रश्न. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2018)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 और 3 उत्तर: (c) |

खाद्य तेल आयात और SAFTA समझौता

स्रोत: बिज़नेस लाइन

सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (SEA) ने दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (SAFTA) समझौते के शुल्क मुक्त आयात प्रावधानों के दुरुपयोग का हवाला देते हुए नेपाल से भारत में परिष्कृत खाद्य तेल (सोयाबीन और पाम) के बृहद स्तर के आयात पर चिंता व्यक्त की है।

नोट: 1963 में स्थापित, SEA भारत के विलायक निष्कर्षण उद्योग का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें प्रोसेसर, निर्यातक, रिफाइनर और व्यापारी शामिल हैं। यह एक निजी निकाय के रूप में स्वतंत्र रूप से कार्य करता है।

- विलायक निष्कर्षण दो भिन्न अमिश्रणीय द्रवों में उनकी सापेक्ष विलेयता के आधार पर यौगिकों को पृथक करने की एक विधि है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में खाद्य तेल की स्थिति क्या है ?

- खाद्य तेल और तिलहन: भारत, सबसे बड़े तिलहन उत्पादकों में से एक, वैश्विक उत्पादन में 5-6% का योगदान देता है, जो 2023-24 में अनुमानित रूप से 39.66 मिलियन टन था।

- प्रमुख तिलहनों में मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, सरसों, तिल, नाइजर और कुसुम शामिल हैं।

- भारत की वनस्पति तेल अर्थव्यवस्था अमेरिका, चीन और ब्राज़ील के बाद विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।

- खाद्य तेल उद्योग कृषि और व्यापार में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है, वर्ष 2023-24 में तिलहन और तेल खली का निर्यात 29,587 करोड़ रुपए का होगा।

- वर्ष 2022-23 में, भारत ने 16.5 मिलियन टन (MT) खाद्य तेलों का आयात किया, जिसमें घरेलू उत्पादन देश की आवश्यकताओं का केवल 40-45% पूरा करता है, 57% खपत के लिये आयात पर निर्भर है।

- भारत में प्रमुख खाद्य तेल:

- पारंपरिक तेल: मूंगफली, सरसों/रेपसीड, तिल, कुसुम, अलसी, नाइजर बीज, अरंडी, सोयाबीन और सूरजमुखी।

- बागान आधारित तेल: नारियल, पाम तेल ( आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, अंडमान और निकोबार में उगाया जाता है )।

- गैर-परंपरागत तेल: चावल की भूसी का तेल, कपास के बीज का तेल।

- वन-आधारित तेल: मुख्य रूप से आदिवासी क्षेत्रों में पेड़ों और वन स्रोतों से एकत्र किये जाते हैं।

- सरकारी पहल: देश का लक्ष्य राष्ट्रीय तिलहन और तेल पाम मिशन (NMOOP) जैसी पहलों के माध्यम से आयात निर्भरता को कम करना है, जिसका लक्ष्य 2030-31 तक तिलहन उत्पादन को 39 मिलियन टन से बढ़ाकर 69.7 मिलियन टन करना है, जिससे खाद्य तेल की 72% मांग पूरी हो सके।

- चिंताएँ: SEA नेपाल से परिष्कृत खाद्य तेल के बढ़ते आयात को लेकर चिंतित है, भारत द्वारा वर्ष 2024 में खाद्य तेलों पर आयात शुल्क बढ़ाए जाने के बाद, नेपाली रिफाइनर बड़ी मात्रा में कच्चे तेल का आयात करने लगे हैं तथा SAFTA के माध्यम से कम कीमतों पर भारत को परिष्कृत तेल का निर्यात कर रहे हैं, जिससे भारतीय रिफाइनर और तिलहन किसान प्रभावित हो रहे हैं।

- SEA की सिफारिशें: भारत को उन SAFTA देशों से शुल्क मुक्त खाद्य तेल आयात को प्रतिबंधित करना चाहिये जो तिलहन का उत्पादन नहीं करते हैं तथा कृषि-वस्तुओं की डंपिंग को रोकने के लिये SAFTA में संशोधन करना चाहिये।

- तिलहनों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर आधारित न्यूनतम आयात मूल्य (MIP) लागू करना (अत्यधिक आयात के सापेक्ष किसानों की सुरक्षा के लिये) चाहिये।

दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (SAFTA)

- परिचय: SAFTA, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) की मुक्त व्यापार व्यवस्था है।

- यह समझौता वर्ष 1993 के SAARC अधिमान्य व्यापार समझौते के स्थान पर वर्ष 2006 में लागू हुआ।

- सदस्य: अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका।

- SAFTA संबंधी प्रावधान: SAFTA की व्यापार उदारीकरण नीति के तहत व्यापार की जाने वाली वस्तुओं पर टैरिफ को क्रमिक रूप से घटाकर 0-5% तक लाना शामिल है।

- इसके तहत LDC (अफगानिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल) को विशेष सुविधाएँ प्राप्त हैं, जैसे टैरिफ कटौती के लिये लंबी कार्यान्वयन अवधि और व्यापार प्रतिबंधों से अधिक छूट।

- इसके तहत शामिल सुरक्षा उपाय, घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिये नियमों के अस्थायी निलंबन की अनुमति देते हैं।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2018)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (a) |

लिम्फेटिक फाइलेरियासिस उन्मूलन अभियान

स्रोत: पी.आई.बी

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लिम्फेटिक फाइलेरियासिस (LF) उन्मूलन के लिये वार्षिक राष्ट्रीय सार्वजनिक औषधि वितरण (MDA) अभियान का शुभारंभ किया गया है।

- लिम्फेटिक फाइलेरिया एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है "हाथी पांव" के रूप में जाना जाता है जो परजीवी फाइलेरिया कृमियों (जैसे वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी ) के कारण होता है तथा संक्रमित मच्छरों से फैलने वाला एक परजीवी रोग है।

- यह लिम्फोएडेमा (अंगों की सूजन) और हाइड्रोसील (अंडकोष की सूजन) जैसी शारीरिक दिव्यांगताओं को जन्म दे सकता है।

- रुग्णता प्रबंधन एवं दिव्यांगजन निवारण (MMDP) सेवाएँ (स्वच्छता, त्वचा देखभाल, और हाइड्रोसील सर्जरी) गंभीर दिव्यांगता को रोकने में मदद करती हैं।

- MMDP अभियान: 13 राज्यों के 111 प्रभावित ज़िलों को कवर करता है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2027 तक 17.5 करोड़ से अधिक लोगों को बचाना और लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को समाप्त करना है।

- MDA अभियान लिम्फेटिक-स्थानिक क्षेत्रों में एंटी-फाइलेरिया दवाओं के पर्यवेक्षित प्रशासन को सुनिश्चित करता है, जिसमें डबल (डायथाइलकार्बामेज़िन साइट्रेट और एल्बेंडाज़ोल) और ट्रिपल ड्रग रेज़िमेन (इवरमेक्टिन, डीईसी और एल्बेंडाज़ोल) का उपयोग किया जाता है।

- MDA का उद्देश्य रक्तप्रवाह से फाइलेरिया परजीवियों को नष्ट करके लिम्फेटिक संचरण को रोकना है, जिससे मच्छरों द्वारा संचरण को रोका जा सके।

- यह दवा 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं या गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों के लिये नहीं है।

- भारत की MDA सेवाएँ: आयुष्मान आरोग्य मंदिर (AAM) में एकीकृत, हाइड्रोसेलेक्टोमी (हाइड्रोसील को हटाना) के साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कवर किया गया।

- वर्ष 2024 में, लगभग 50% हाइड्रोसील सर्जरी स्थानिक रूप से राज्यों में की गई।

और पढ़ें: लिम्फेटिक फाइलेरियासिस

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग

स्रोत: पी.आई.बी.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK) के कार्यकाल को तीन वर्षों के लिये अर्थात् 31 मार्च 2028 तक बढ़ाने को स्वीकृति दे दी है।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK)

- गठन: NCSK अधिनियम, 1993 के तहत वर्ष 1994 में इस आयोग का गठन किया गया जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत वर्ष 2004 में एक असांविधिक निकाय बन गया।

- संरचना: अध्यक्ष (राज्यमंत्री श्रेणी), उपाध्यक्ष, 5 सदस्य (1 महिला सहित)।

- अधिदेश:

- सफाई कर्मचारियों के कल्याण और पुनर्वास के लिये नीतियों की अनुशंसा करना।

- विभिन्न योजनाओं और हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 जैसे अधिनियमों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण करना।

- शिकायतों और नीतिगत खामियों की जाँच करना।

- सीवर में मृत्यु होने की दशा में 30 लाख रुपए तथा दिव्यांगता होने पर 10 से 20 लाख रुपए की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करना (सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, 2023)।

- कार्य: क्षेत्र का दौरा, शिकायत निवारण, नीति समीक्षा, स्वप्रेरणा से कार्रवाई, बैठक आयोजन और मंत्रालय को सूचना देना।

सफाई कर्मचारियों के लिये योजनाएँ:

- नमस्ते योजना: इसका उद्देश्य सेप्टिक टैंक श्रमिकों की प्रोफाइलिंग करना, व्यावसायिक सुरक्षा प्रशिक्षण, सुरक्षात्मक किट और स्वास्थ्य बीमा (AB-PMJAY) प्रदान करना है।

- राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (NSKFDC): यह सफाई कर्मचारियों और उनके परिवारों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिये रियायती ऋण और वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

और पढ़ें: राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग

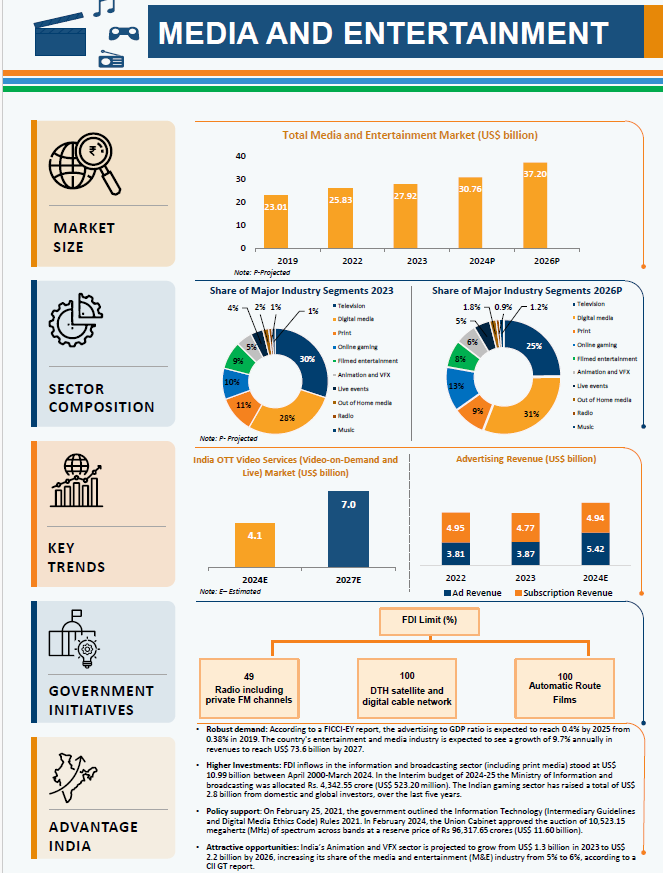

WAVES 2025 और क्रिएटिव इकोनॉमी

स्रोत: इकोनॉमिक टाइम्स

प्रधानमंत्री ने भारत के क्रिएटिव मीडिया और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिये WAVES (विश्व दृश्य-श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन) की वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की।

WAVES:

- WAVES सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा मीडिया एवं मनोरंजन (M&E) उद्योग के लिये आयोजित एक वैश्विक शिखर सम्मेलन है।

- शिखर सम्मेलन का उद्देश्य उद्योग जगत के नेताओं, हितधारकों और नवप्रवर्तकों को एक साथ लाकर चुनौतियों का समाधान करना, संभावनाओं का पता लगाना और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना है, जिससे इस क्षेत्र के भविष्य पर प्रभाव पड़े।

- शिखर सम्मेलन में "क्रिएट इन इंडिया चैलेंज" का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य भारत की रचनात्मक और मीडिया अर्थव्यवस्था में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देना है।

क्रिएटिव इकोनॉमी (ऑरेंज इकोनॉमी):

- क्रिएटिव इकोनॉमी एक ज्ञान-आधारित क्षेत्र है जिसमें क्रिएटिव गुड्स (रचनात्मक वस्तुएँ) और सेवाओं का सृजन, उत्पादन और वितरण शामिल है ।

- इसमें विज्ञापन, वास्तुकला, कला, फैशन, फिल्म, संगीत, फोटोग्राफी, प्रकाशन, अनुसंधान एवं विकास तथा सॉफ्टवेयर जैसे उद्योग शामिल हैं।

- भारत की क्रिएटिव इंडस्ट्री 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर की है और देश की लगभग 8% कामकाजी आबादी को रोज़गार देती है। वर्ष 2023 में, भारत में 100 मिलियन से अधिक कंटेंट क्रिएटर होंगे।

भारत का मीडिया एवं मनोरंजन (M&E):

- भारत का मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग, जो विश्व का पाँचवाँ सबसे बड़ा उद्योग है (पहला स्थान अमेरिका का है), वर्ष 2028 तक 44.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है।

और पढ़ें: क्रिएटर्स इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिये क्रिएट इन इंडिया चैलेंज