बर्ड फ्लू

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

आंध्र प्रदेश में बर्ड फ्लू वायरस से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, जो वर्ष 2021 के बाद से भारत में H5N1 के कारण हुई दूसरी मानव मृत्यु है।

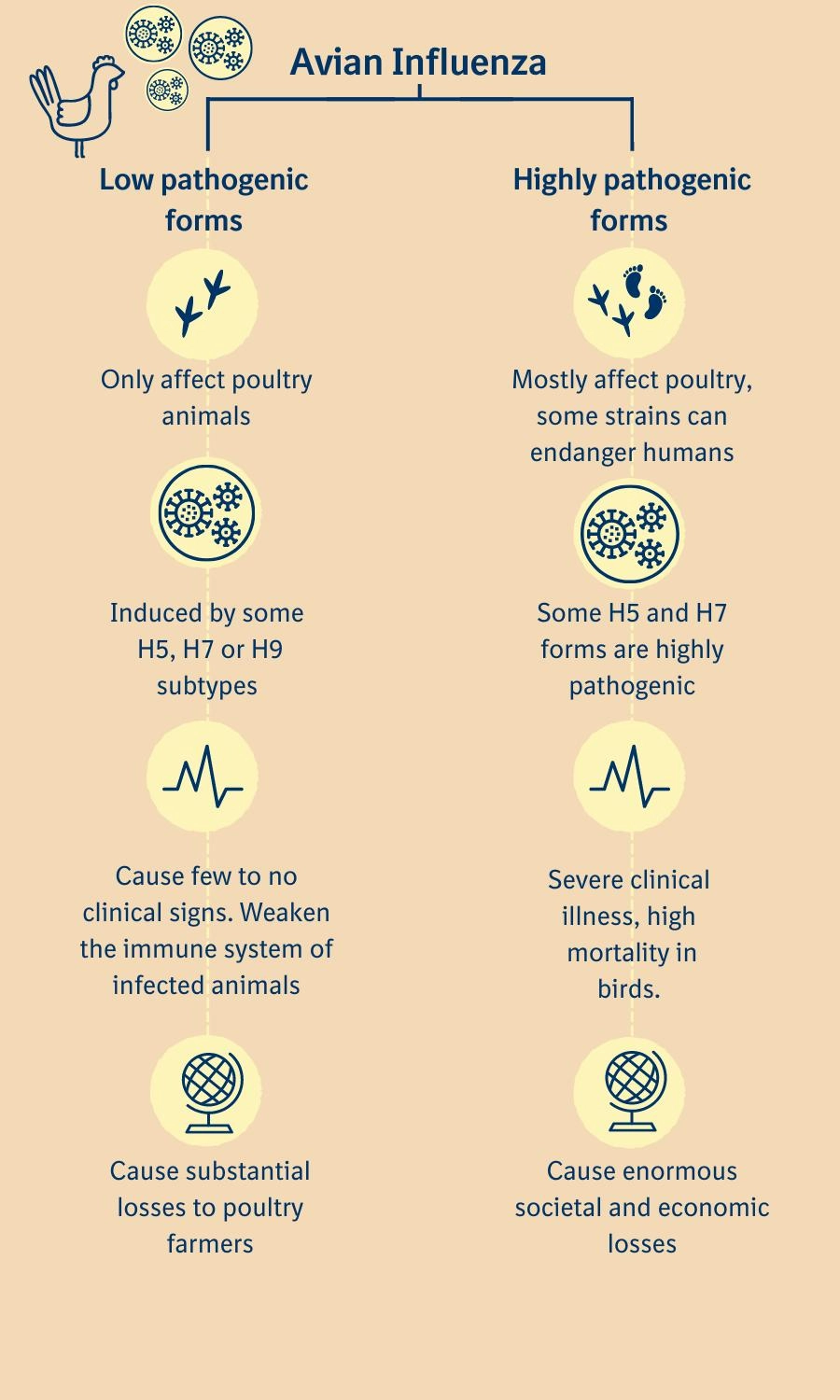

बर्ड फ्लू क्या है?

- बर्ड फ्लू अथवा एवियन इन्फ्लूएंज़ा एक अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग है जो वन्य और साथ ही घरेलू प्रकार के पक्षियों को प्रभावित करता है।

- यह एवियन इन्फ्लूएंज़ा A वायरस के कारण होता है, जिसके उपप्रकार जैसे H5N1 और H5N8 विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हैं।

- मानव पर इसके प्रभाव के मामले: मानव पर इसका पहला संक्रमण वर्ष 1997 (हांगकांग) में दर्ज किया गया था। इसके अधिकांश मामले एशिया में दर्ज किये गए और इसका कारण संक्रमित पक्षियों के साथ निकट संपर्क था।

- वर्ष 2003 से फरवरी 2025 के बीच, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने H5N1 इन्फ्लूएंज़ा के 972 पुष्ट मामले दर्ज किये हैं।

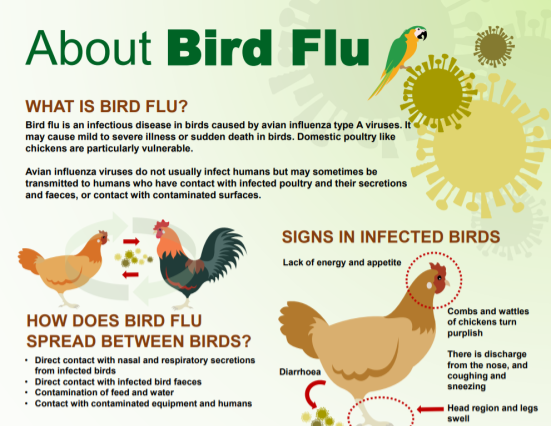

- संचरण: H5N1 मुख्य रूप से संक्रमित जीवित अथवा मृत पक्षियों अथवा दूषित वातावरण (जैसे, जीवित पक्षियों का बाज़ार) के साथ प्रत्यक्ष संपर्क होने के माध्यम से संचरित होता है।

- इसलिये, H5N1 को विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसंधान एवं विकास ब्लूप्रिंट के तहत प्राथमिकता वाली बीमारी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

- संक्रमित स्तनधारियों से मनुष्यों में संक्रमण दुर्लभ रूप से पाया गया है। हालाँकि मनुष्यों में संक्रमण दुर्लभ है किंतु H5N1 की मृत्यु दर (~ 60%) बहुत अधिक है, जो कोविड-19 की अधिकतम मृत्यु दर (~ 3%) से भी बहुत अधिक है। साथ ही, मनुष्यों में वायु के माध्यम से संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है।

- मानव-से-मानव में संक्रमण अत्यंत दुर्लभ है। वायरस अभी भी विकसित हो रहा है, और यदि यह मानव-से-मानव में निरंतर संचरण के लिये उत्परिवर्तित होता है, तो यह एक वैश्विक महामारी को जन्म दे सकता है।

- लक्षण: सामान्य लक्षणों में तीव्र बुखार, खाँसी, गले में खराश और मांसपेशियों में दर्द शामिल हैं।

- गंभीर मामलों में श्वसन विफलता या तंत्रिका संबंधी जटिलताएँ हो सकती हैं। कुछ व्यक्ति संक्रमण के बावजूद लक्षणविहीन रह सकते हैं।

- उपचार: ओसेल्टामिविर जैसी एंटीवायरल दवाएँ प्रभावी होती हैं, खासकर जब गंभीर या उच्च जोखिम वाली स्थितियों की शुरुआत में ही इनका उपयोग किया जाता है।

- टीकाकरण: वर्तमान मौसमी फ्लू के टीके H5N1 से बचाव नहीं करते हैं।

- कुछ देशों ने आपातकालीन उपयोग के लिये H5N1-विशिष्ट टीके विकसित किये हैं।

- एवियन इन्फ्लूएंज़ा वायरस के प्रकार:

इन्फ्लूएंज़ा वायरस के प्रकार क्या हैं?

- ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं- DNA वायरस व RNA वायरस।

- वायरस के वर्गीकरण में ‘इन्फ्लूएंज़ा वायरस’ RNA प्रकार के वायरस होते हैं तथा ये ‘ऑर्थोमिक्सोविरिदे’ (Orthomyxoviridae) वर्ग से संबंधित होते हैं। इन्फ्लूएंज़ा वायरस के तीन वर्ग निम्नलिखित हैं:-

- इन्फ्लूएंज़ा वायरस A: यह एक संक्रामक वायरस है। ‘जंगली जलीय पशु-पक्षी’ इसके प्राकृतिक वाहक होते हैं। मनुष्यों में संचारित होने पर यह काफी घातक सिद्ध हो सकता है।

- इन्फ्लूएंज़ा वायरस B: यह विशेष रूप से मनुष्यों को प्रभावित करता है तथा इन्फ्लूएंज़ा-A से कम सामान्य तथा कम घातक होता है।

- इन्फ्लूएंज़ा वायरस C: यह सामान्यतः मनुष्यों, कुत्तों एवं सूअरों को प्रभावित करता है। यह इन्फ्लूएंज़ा के अन्य प्रकारों से कम घातक होता है तथा आमतौर पर केवल बच्चों में सामान्य रोग का कारण बनता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. H1N1 विषाणु का प्रायः समाचारों में निम्नलिखित में से किस एक बीमारी के संदर्भ में उल्लेख किया जाता है? (2015) (a) एड्स उत्तर: (d) प्रश्न. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये। (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (d) |

पिपलापंका बाँध से रुशिकुल्या नदी को खतरा

स्रोत: डीटीई

पिपलापंका में बाँध बनाने की ओडिशा सरकार की पुनर्संचलित योजना का विरोध शुरू हो गया है, क्योंकि स्थानीय लोगों और पर्यावरणविदों ने उद्योगों को लाभ पहुँचाने के लिये रुशिकुल्या नदी को खतरे में डालने का आरोप लगाया है।

रुशिकुल्या नदी:

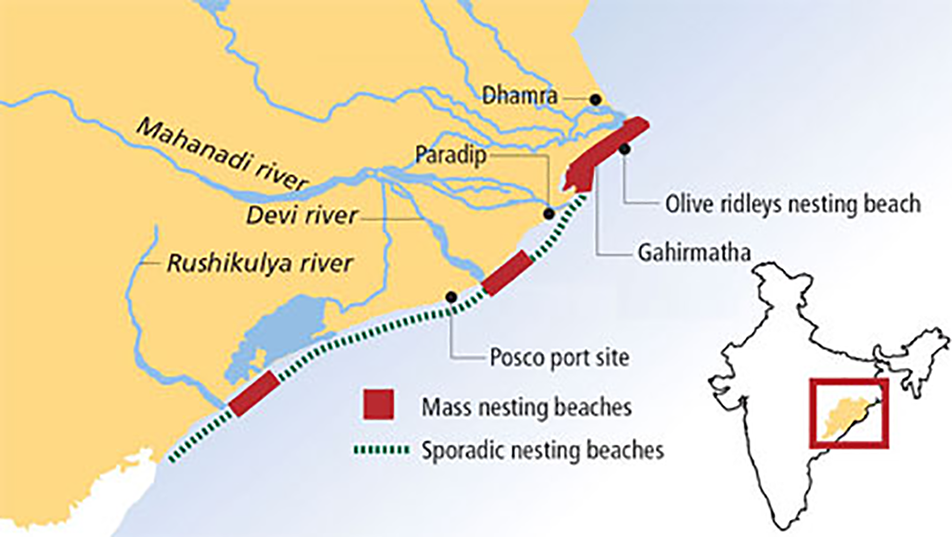

- रुशिकुल्या नदी ओडिशा की एक प्रमुख नदी है, जो मुख्य रूप से कंधमाल, गंजम और बौध ज़िलों से होकर बहती है।

- रुशिमाला पहाड़ियाँ पूर्वी घाट शृंखला की दारिंगबाड़ी पहाड़ियों का हिस्सा हैं।

- दारिंगबाड़ी, जहाँ नदी का उद्गम होता है, को 'ओडिशा का कश्मीर' कहा जाता है।

- रुशिकुल्या नदी अपने मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती है।

- जराऊ, बदनदी, बघुआ, धनेई और घोडाहाड़ा जैसी सहायक नदियाँ कभी बारहमासी प्रवाह सुनिश्चित करती थीं, लेकिन अब बाँधों के कारण वे बाधित हो गई हैं।

- कार्यकर्त्ताओं ने चेतावनी दी है कि अवैध रेत खनन और औद्योगिक परियोजनाओं ने नदी के स्वास्थ्य को और अधिक खतरे में डाल दिया है।

ओलिव रिडले कछुए की नेस्टिंग साइट:

- नदी के मुहाने पर रुशिकुल्या समुद्र तट स्थित है, जो ओलिव रिडले कछुओं के घोंसले (Nesting) के लिये विश्व स्तर पर महत्त्वपूर्ण स्थल है।

- प्रत्येक वर्ष, जनवरी से मार्च तक, हज़ारों कछुए सामूहिक घोंसले बनाने के लिये आते हैं - इस घटना को अरिबाडा के नाम से जाना जाता है।

- कार्यकर्त्ताओं को डर है कि बाँध के कारण बंगाल की खाड़ी से लवणता में वृद्धि होगी तथा मीठे जल की कमी के कारण मछली उत्पादन में कमी आएगी।

- जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते तापमान के कारण ओलिव रिडले कछुओं का लिंगानुपात बिगड़ रहा है, जिससे अधिक मादाएँ पैदा हो रहे हैं और प्रजातियों का अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है।

और पढ़ें: ओलिव रिडले कछुए

FBR के विकल्प के रूप में HALEU ईंधन चक्र

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

भारत के त्रि-स्तरीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों (FBR) की स्थापना में विलंब हो रहा है। इन चुनौतियों के बीच, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) के पूर्व प्रमुख ने मौजूदा PHWR का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिये HALEU और थोरियम को ईंधन के रूप में उपयोग करने का सुझाव दिया है।

थोरियम-HALEU ईंधन को भारत के परमाणु कार्यक्रम में कैसे शामिल किया जा सकता है?

- HALEU के साथ PHWR का उपयोग: भारत मौजूदा 700 मेगावाट दबावयुक्त भारी जल रिएक्टरों (PHWR) में उच्च परख निम्न संवर्द्धित यूरेनियम (HALEU) और थोरियम के मिश्रण का उपयोग करके अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को बढ़ा सकता है।

- HALEU 5% से 20% U-235 के बीच संवर्द्धित यूरेनियम है। यह दृष्टिकोण भारत को थोरियम का उपयोग जल्द शुरू करने में सक्षम बनाता है, जिससे उसका परमाणु ऊर्जा उत्पादन अधिक धारणीय हो जाता है।

- प्रयुक्त ईंधन का पुनर्चक्रण: HALEU-थोरियम का उपयोग करके PHWR से प्रयुक्त ईंधन को पुनःप्रसंस्कृत करके मूल्यवान विखंडनीय पदार्थ (ऐसा पदार्थ जिसका नाभिक न्यूट्रॉन द्वारा टकराने पर विखंडित हो सकता है) निष्कर्षित किया जा सकता है।

- इस पुनर्प्रसंस्कृत सामग्री का उपयोग उन्नत रिएक्टरों जैसे कि मोल्टेन साल्ट रिएक्टर (MSR) में किया जा सकता है, जो भारत के परमाणु कार्यक्रम के त्रि-स्तरीय चरण का हिस्सा हैं।

- यह परमाणु ईंधन का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करता है, तथा अपशिष्ट को न्यूनतम करके तथा ईंधन दक्षता को अधिकतम करके भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र की दीर्घकालिक स्थिरता में योगदान देता है।

भारत का त्रिचरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम क्या है?

- डॉ. होमी भाभा द्वारा तैयार भारत के तीन-चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के सीमित यूरेनियम और प्रचुर थोरियम भंडार का कुशलतापूर्वक उपयोग करके दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करना है।

- यह परमाणु ऊर्जा को संधारणीय और आत्मनिर्भर तरीके से विकसित करने की एक चरणबद्ध योजना है।

- 3 चरण:

|

चरण |

उद्देश्य |

ईंधन/शीतलक/मंदक |

नाभिकीय रिएक्टर |

वर्तमान स्थिति |

|

प्रथम चरण |

इसका उद्देश्य विद्युत् उत्पन्न करना है तथा उपोत्पाद के रूप में प्लूटोनियम-239 (Pu-239) का उत्पादन करना है। प्लूटोनियम कार्यक्रम के अगले चरण के लिये महत्त्वपूर्ण है। |

ईंधन: यूरेनियम (U-238) |

दाबित भारी जल रिएक्टर (PHWR) |

भारत ने पहले ही अपने परमाणु ऊर्जा बुनियादी ढाँचे की नींव के रूप में 18 PHWR का निर्माण कर लिया है।

|

|

द्वितीय चरण |

यह फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों (FBR) पर केंद्रित है, जो पहले चरण से ही Pu-239 का उपयोग करते हैं और अपनी खपत से अधिक विखंडनीय सामग्री उत्पन्न करते हैं। ये रिएक्टर समृद्ध यूरेनियम-238 को Pu-239 में परिवर्तित करते हैं, जिससे परमाणु ईंधन चक्र की दक्षता बढ़ती है और एक सतत् ईंधन स्रोत उपलब्ध होता है। |

प्लूटोनियम-239 और यूरेनियम-238 का मिश्रित ऑक्साइड |

फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (FBR)

|

तमिलनाडु के कलपक्कम में प्रोटोटाइप FBR इस चरण में एक महत्त्वपूर्ण विकास है। |

|

तृतीय चरण |

यह थोरियम आधारित रिएक्टर पर केंद्रित है, जो विखंडनीय पदार्थ यूरेनियम-233 का उत्पादन करने के लिये थोरियम-232 का उपयोग करते हैं। |

थोरियम-232 (यूरेनियम-233 में परिवर्तित)

|

थोरियम आधारित रिएक्टर (थोरियम चक्र) |

थोरियम आधारित रिएक्टरों पर अनुसंधान जारी है, तथा इस चरण के एक भाग के रूप में उन्नत ‘हैवी वाटर रिएक्टर’ (AHWR) और मॉल्टन साल्ट रिएक्टर का विकास किया जा रहा है। |

भारत का परमाणु हथियार कार्यक्रम

- स्माइलिंग बुद्धा (1974): राजस्थान के पोखरण में भारत का पहला सफल परमाणु परीक्षण किया गया, जिससे यह परमाणु क्षमता रखने वाला छठा देश (अमेरिका, सोवियत संघ, यूनाइटेड किंगडम, फ्राँस और चीन के बाद) बना।

- ऑपरेशन शक्ति (1998): ऑपरेशन शक्ति (पोखरण- II) ऑपरेशन शक्ति के तहत पाँच परमाणु परीक्षणों की एक शृंखला थी, जिसमें एक थर्मोन्यूक्लियर बम भी शामिल था।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. भारत में, क्यों कुछ परमाणु रिएक्टर "आई. ए. ई. ए. सुरक्षा उपायों" के अधीन रखे जाते हैं जबकि अन्य इस सुरक्षा के अधीन नहीं रखे जाते? (2020) (a) कुछ यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य थोरियम का उत्तर: (b) |

डिएगो गार्सिया और चागोस द्वीप समूह

स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया

ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने डिएगो गार्सिया में छह B-2 स्टील्थ बमवर्षक विमान तैनात किये हैं।

- हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया इस क्षेत्र में एकमात्र प्रमुख अमेरिकी बेस है, जो एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व में सामरिक शक्ति प्रक्षेपण को सक्षम बनाता है।

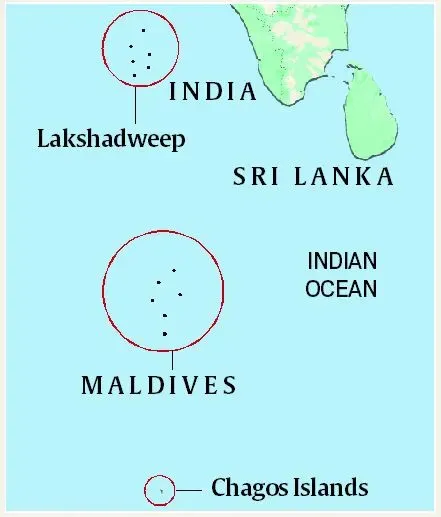

चागोस द्वीपसमूह और डिएगो गार्सिया

- चागोस द्वीपसमूह:

- स्थान: यह हिंद महासागर में मालदीव से 500 किमी. दक्षिण में स्थित है और इसमें 58 द्वीप हैं।

- इतिहास: 18वीं शताब्दी के अंत में फ्राँसीसी लोगों द्वारा अफ्रीकी और भारतीय श्रमिकों को दास बनाकर नारियल के बागानों में काम करने के लिये यहाँ लाया गया जिससे यह आवासित हुआ।

- वर्ष 1814 की पेरिस संधि के तहत, फ्राँस ने मॉरीशस सहित चागोस द्वीपसमूह को ब्रिटेन को सौंप दिया, जिससे इस क्षेत्र पर ब्रिटिश नियंत्रण की शुरुआत हुई।

- वर्ष 1965 में, ब्रिटेन ने मॉरीशस से चागोस द्वीप समूह को अलग कर ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र (BIOT) का निर्माण किया, जिसके बदले में मॉरीशस को 3 मिलियन पाउंड का अनुदान दिया गया।

- क्रियोल-भाषी चागोसियन संबद्ध क्षेत्र के मूल निवासी थे, जिन्हें डिएगो गार्सिया पर अमेरिकी सैन्य अड्डा स्थापित करने के लिये 1960-70 के दशक में जबरन विस्थापित कर दिया गया था।

- वर्ष 1968 में मॉरीशस के स्वतंत्र होने के बावजूद, चागोस द्वीपसमूह पर ब्रिटिश का नियंत्रण रहा।

- डिएगो गार्सिया:

- यह कोरल एटोल और चागोस द्वीपसमूह का सबसे बड़ा द्वीप है, जो भूमध्य रेखा से 7 डिग्री दक्षिण में स्थित है। इसे वर्ष 1967 में अमेरिका और ब्रिटेन को पट्टे पर दिया गया था और वर्ष 1986 में इसे एक सैन्य अड्डा बना दिया गया।

- वर्ष 2024 में, ब्रिटेन ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरीशस को हस्तांतरित करने पर सहमति व्यक्त की, जबकि डिएगो गार्सिया पर सैन्य अड्डे का नियंत्रण 99 वर्ष के पट्टे के तहत बरकरार रखा।

- यह निर्णय वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) द्वारा मॉरीशस के संप्रभुता दावों का समर्थन करने वाले निर्णय के बाद लिया गया।

- खाड़ी युद्ध, इराक और अफगानिस्तान युद्धों तथा 9/11 के बाद के अभियानों में इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है- जिससे हिंद-प्रशांत क्षेत्र का सामरिक महत्त्व उजागर होता है।

और पढ़ें: चागोस द्वीपसमूह और डिएगो गार्सिया द्वीप