ESZ अधिसूचना के खिलाफ केरल का विरोध प्रदर्शन

प्रिलिम्स के लिये:पर्यावरण संवेदी क्षेत्र, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, राष्ट्रीय वन्यजीव कार्ययोजना, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, संरक्षित वन। मेन्स के लिये:जैवविविधता और इसका संरक्षण, पर्यावरण संवेदी क्षेत्र, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, राष्ट्रीय वन्यजीव कार्ययोजना। |

चर्चा में क्यों?

केरल में किसान पर्यावरण संवेदी क्षेत्र (ESZ) स्थापित करने के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का विरोध कर रहे हैं।

- सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों सहित प्रत्येक संरक्षित वन की सीमांकित सीमा से न्यूनतम एक किलोमीटर तक के क्षेत्र को अनिवार्य रूप से ESZ घोषित करने का निर्देश दिया है।

- केरल राज्य विधानसभा ने केंद्र से राज्य सरकार के प्रस्तावों पर विचार करकें ज़ोन्स को अधिसूचित करने की मांग की है, जिसमें राज्य के लगभग 10 संरक्षित क्षेत्रों को शून्य ESZ के रूप में चिह्नित किया गया है।

इको सेंसिटिव ज़ोन:

- परिचय:

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) की राष्ट्रीय वन्यजीव कार्ययोजना (2002-2016) ने निर्धारित किया कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत राज्य सरकारों को राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों की सीमाओं के 10 किमी. के भीतर आने वाली भूमि को इको सेंसिटिव ज़ोन या पर्यावरण संवेदी क्षेत्र (ESZ) घोषित करना चाहिये।

- जबकि 10 किमी. के नियम को एक सामान्य सिद्धांत के रूप में लागू किया जाता है, इसके आवेदन की सीमा भिन्न हो सकती है।

- वन्यजीव अभयारण्यों की सीमाओ से 10 किमी. से अधिक के क्षेत्रों को भी केंद्र सरकार द्वारा ESZ के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है, यदि वे पारिस्थितिक रूप से महत्त्वपूर्ण "संवेदनशील गलियारे" हैं।

- महत्त्व:

- ESZs को संरक्षित क्षेत्रों के लिये "शॉक एब्जॉर्बर" के रूप में बनाया गया है ताकि आस-पास होने वाली कुछ मानवीय गतिविधियों के "कमज़ोर पारिस्थितिक तंत्र" पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सके।

- ये क्षेत्र उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्रों से कम सुरक्षा वाले क्षेत्रों में संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करेंगे।

- ESZ का उद्देश्य आस-पास रहने वाले लोगों की दैनिक गतिविधियों में बाधा डालना नहीं हैं, बल्कि संरक्षित क्षेत्रों की रक्षा करने और आसपास के वातावरण को परिष्कृत करने में मदद करना है।

पृष्ठभूमि:

- यह आदेश (Order) पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल (WGEEP) की रिपोर्ट (गाडगिल रिपोर्ट) के एक दशक बाद आया है, जिसने राज्य में सामाजिक-राजनीतिक, आर्थिक और पारिस्थितिक आख्यानों को मौलिक रूप से प्रभावित किया था।

- हालाँकि यह WGEEP रिपोर्ट से पहले के दिनों में राज्य द्वारा देखी गई उच्च-स्तरीय सार्वजनिक अशांति और विरोध के स्तर तक सीमित नहीं रहा बल्कि ESZ अधिसूचना ने भी राज्यव्यापी विरोध शुरू कर दिया है।

- इससे पहले राज्य सरकार ने अपने मसौदा ESZ अधिसूचना के दायरे से उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों, सरकारी और अर्द्ध-सरकारी संस्थानों तथा सार्वजनिक संस्थानों को बाहर करने पर ध्यान केंद्रित किया था।

- पड़ोसी राज्यों के साथ वन सीमा साझा करने वाले संरक्षित क्षेत्रों के लिये ESZ का अंकन एक शांतिपूर्ण मामला था क्योंकि बीच में कोई मानव बस्ती नहीं थी।

- हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय के हालिया आदेश ने तस्वीर बदल दी है और राज्य सरकार को कम-से-कम दस संरक्षित क्षेत्रों के ESZ पर पुनर्विचार करने के लिये कहा गया है जिन्हें पहले शून्य ESZ के रूप में चिह्नित किया गया था।

ESZ अधिसूचना:

- इस अधिसूचना से केरल में अप्रिय स्थिति पैदा हो गई है जहाँ भूमि और भूमि उपयोग पैटर्न पर किसी भी नियामक तंत्र का राजनीतिक प्रभाव होगा।

- केरल अपने अनूठे परिदृश्य पर संभावित प्रभाव को लेकर चिंतित है।

- केरल में लगभग 30% वन भूमि है और पश्चिमी घाट राज्य के 48% हिस्से पर उसका कब्ज़ा है।

- अधिसूचित संरक्षित क्षेत्रों के पास मानव आबादी के उच्च घनत्व के कारण किसान समूह और राजनीतिक दल मांग कर रहे हैं कि सभी मानव बस्तियों को ESZ नियमों से छूट दी जाए।

- राज्य सरकार को आशंका है कि सर्वोच्च न्यायालय की अधिसूचना से ज़मीनी स्थिति और खराब हो सकती है क्योंकि इससे राज्य के हितों पर तथा संरक्षित क्षेत्रों के पास रहने वाले लाखों लोगों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

आगे की राह

- राज्यों को प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में आम जनता के लाभ के लिये एक ट्रस्टी के रूप में कार्य करना चाहिये ताकि दीर्घकालिक विकास को प्राप्त किया जा सके।

- सरकार को अपनी भूमिका को राज्य के तत्काल उत्थान के लिये आर्थिक गतिविधियों के सूत्रधार की भूमिका तक सीमित नहीं रखना चाहिये।

- वनीकरण और अवक्रमित वनों का पुनर्वनीकरण, लुप्त आवासों का पुनरुद्धार, कार्बन फुटप्रिंट को बढ़ावा दिया जा सकता है।

- संरक्षण तकनीकों का प्रचार-प्रसार करना, संसाधनों के अत्यधिक दोहन और जनता के बीच इसके प्रतिकूल

स्रोत: इंडियन एक्स्प्रेस

वनाग्नि

प्रिलिम्स के लिये:वनाग्नि, जलवायु परिवर्तन मेन्स के लिये:वनाग्नि तथा इसको रोकने संबंधी उपाय, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट |

चर्चा में क्यों?

हाल के कुछ दिनों में वनाग्नि (Forest Fire) ने यूरोप (विशेष रूप से दक्षिण-पश्चिम यूरोप) को बुरी तरह से प्रभावित किया है।

- हज़ारों एकड़ भूमि को नष्ट करने वाली भीषण गर्मी ने जहाँ लोगों को अपना घर छोड़ने के लिये मज़बूर किया है, वहीं इस आपात स्थिति में कार्य कर रहे कई कर्मियों को अपनी जान भी गँवानी पड़ी है।

वनाग्नि क्या है?

- परिचय:

- इसे बुश फायर/वेजिटेशन फायर या जंगल की आग भी कहा जाता है, इसे किसी भी अनियंत्रित और गैर-निर्धारित दहन या प्राकृतिक स्थिति जैसे कि जंगल, घास के मैदान, क्षुपभूमि (Shrubland) अथवा टुंड्रा में पौधों/वनस्पतियों के जलने के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जो प्राकृतिक ईंधन का उपयोग करती है और पर्यावरणीय स्थितियों (जैसे- हवा तथा स्थलाकृति आदि) के आधार पर इसका प्रसार होता।

- वनाग्नि के लिये तीन कारकों की उपस्थिति आवश्यक है और वे हैं- ईंधन, ऑक्सीजन एवं गर्मी अथवा ताप का स्रोत।

- कारण:

- प्राकृतिक कारण:

- वनाग्नि प्राकृतिक कारणों से भी प्रेरित हो सकती है जैसे कि कई बार तड़ित/आकाशीय बिजली (Lightning) के कारण भी वृक्षों में आग लग जाती है।

- हालाँकि इस तरह की वनाग्नि को वर्षा ही बुझा देती है तथा बहुत अधिक क्षति नहीं होती। उच्च वायुमंडलीय तापमान और (निम्न आर्द्रता) इस तरह की वनाग्नि के लिये अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करता है।

- मानवजनित कारण:

- खुले में किसी प्रकार कि लौ जलाने, सिगरेट अथवा बीड़ी या इलेक्ट्रिक स्पार्क या प्रज्वलन के किसी स्रोत के ज्वलनशील सामग्री के संपर्क में आने पर भी आग लगने की घटना हो सकती है।

- प्राकृतिक कारण:

वनाग्नि का वर्गीकरण:

- सतही आग:

- वनाग्नि अथवा दावानल की शुरुआत सतही आग (Surface Fire) के रूप में होती है जिसमें वन भूमि पर पड़ी सूखी पत्तियाँ, छोटी-छोटी झाड़ियाँ और लकड़ियाँ जल जाती हैं तथा धीरे-धीरे इनकी लपटें फैलने लगती हैं।

- भूमिगत आग:

- कम तीव्रता की आग जो भूमि की सतह के नीचे मौजूद कार्बनिक पदार्थों और वन भूमि की सतह पर मौजूद अपशिष्टों का उपयोग करती है, को भूमिगत आग के रूप में उप-वर्गीकृत किया जाता है। अधिकांश घने जंगलों में खनिज मृदा के ऊपर कार्बनिक पदार्थों का एक मोटा आवरण पाया जाता है।

- इस प्रकार की आग आमतौर पर पूरी तरह से भूमिगत रूप में फैलती है और यह सतह से कुछ मीटर नीचे तक जलती है।

- यह आग बहुत धीमी गति से फैलती है और अधिकांश मामलों में इस तरह की आग का पता लगाना तथा उस पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाता है।

- इस प्रकार की आग महीनों तक जलती रह सकती है और यह मृदा के वानस्पतिक आवरण को नष्ट कर सकती है।

- मैदानी आग:

- यह उप-सतह जैसे कि वन क्षेत्रों के नीचे मौजूद डफ की परतें, आर्कटिक टुंड्रा या टैगा और दलदल की जैविक मृदा में मौजूद कार्बनिक ईंधन में लगने वाली आग है।

- मिट्टी में अपघटित कार्बनिक पदार्थ को कूड़े का ढेर (Litter) कहते हैं। यह धीरे-धीरे सड़ता है और जब आंशिक रूप से विघटित होता है,तो इसे डफ कहा जाता है।

- भूमिगत और ज़मीनी सतह की आग के बीच कोई स्पष्ट अंतर नहीं है।

- सुलगती भूमिगत आग कभी-कभी मैदानी आग में बदल जाती है।

- यह आग सतह पर या उसके नीचे जड़ और अन्य सामग्री को जला देती है, यानी अपक्षय के विभिन्न चरणों में कार्बनिक पदार्थों की परत के साथ वन भूमि पर विकसित घास को भी जला देती है।

- जलवायु में तेज़ी से बदलाव के कारण आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र उच्च तीव्रता वाले वनाग्नि की घटनाओं के लिये सबसे अधिक प्रवण हैं।

- मिज़ोरम में पिछले दो दशकों में सबसे अधिक वनाग्नि की घटनाएँ हुई हैं, इसके 95% से अधिक ज़िले वनाग्नि के लिये हॉटस्पॉट हैं।

- जो ज़िले पहले बाढ़ प्रवण थे, वे अब जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप "स्वैपिंग ट्रेंड" कि वजह से सूखा प्रवण बन गए हैं।

- 75% से अधिक भारतीय ज़िले चरम जलवायु घटना के हॉटस्पॉट हैं और 30% से अधिक ज़िले अत्यधिक वनाग्नि वाले हॉटस्पॉट हैं।

- यह उप-सतह जैसे कि वन क्षेत्रों के नीचे मौजूद डफ की परतें, आर्कटिक टुंड्रा या टैगा और दलदल की जैविक मृदा में मौजूद कार्बनिक ईंधन में लगने वाली आग है।

- उठाए गए कदम:

- वनाग्नि के लिये राष्ट्रीय कार्ययोजना (NAPFF), 2018 को वनाग्नि की घटनाओं को कम करने के लक्ष्य के साथ जंगल के किनारे रह रहे समुदायों को सूचित, सक्षम और सशक्त बनाने तथा उन्हें राज्य वन विभागों से सहयोग के लिये प्रोत्साहित करने हेतु शुरू किया गया था।

- वनाग्नि निवारण और प्रबंधन योजना (FPM) एकमात्र सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है जो वनाग्नि से निपटने में राज्यों की सहायता के लिये समर्पित है।

वनाग्नि पर काबू पाने के लिये आवश्यक उपाय:

- गर्मियों में जंगल की सीमा के चारों ओर फैले कूड़े को हटाकर आग को रोका जा सकता है।

- जंगल की सीमा के निर्माण से वनाग्नि को एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने से रोका जा सकता है।

- यह वनाग्नि को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है, इसे फैलने से रोकने का कार्य जंगलों में अग्निरोधक के रूप मे छोटी-छोटी खाइयाँ बनाकर किया जा सकता है।

- वनों के निकट के क्षेत्रों में सुरक्षित प्रथाओं को अपनाने की आवश्यकता है। कारखानों, कोयले की खानों, तेल भंडारों, रासायनिक संयंत्रों और यहाँ तक कि घरेलू रसोई में भी।

- इसके अलावा आग की घटनाओं में कमी के लिये अग्निशमन तकनीकों और उपकरणों को शामिल करना।

स्रोत: द हिंदू

शंघाई सहयोग संगठन

प्रिलिम्स के लिये:शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के सदस्य, इसकी आधिकारिक भाषा, उद्देश्य और पहल। मेन्स के लिये:SCO के मुद्दे और चुनौतियाँ। |

चर्चा में क्यों

सितंबर 2022 में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन से पूर्व वाराणसी को SCO क्षेत्र की पहली "पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी 2022-23" के रूप में चुना गया है।

- SCO शिखर सम्मेलन उज़्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित किया जाएगा जहाँ SCO में दो नए सदस्य- ईरान और बेलारूस के शामिल होने की संभावना है। युवा कार्य के क्षेत्र में सहयोग पर SCO के सदस्य देशों द्वारा 17 सितंबर, 2021 को समझौते को अपनाने के परिणामस्वरूप इस समझौते पर युवा मामले और खेल मंत्री द्वारा हस्ताक्षर किये गए थे।

- भारत वर्ष 2023 में SCO शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा।

पहल:

- सदस्य राज्यों के बीच लोगों से लोगों के संपर्क और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये एक नई आवर्ती पहल के तहत वाराणसी को "सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी (Cultural and Tourism Capital)" बनाने का निर्णय लिया गया है।

- प्रत्येक वर्ष एक सदस्य देश की सांस्कृतिक विरासत का शहर जो संगठन की आवर्ती अध्यक्षता को संभालेगा, उसे इसकी प्रमुखता को उजागर करने के लिये उपाधि प्रदान की जाएगी।

- नई पहल समरकंद शिखर सम्मेलन के बाद लागू होगी जिसके बाद भारत अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालेगा और अगले राष्ट्राध्यक्षों के शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा।

SCO का विस्तार:

- यह देखा गया है कि SCO का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव बढ़ रहा है और SCO चार्टर के सिद्धांतों को व्यापक रूप से स्वीकार किया जा रहा है।

- चीन और रूस समूह को पश्चिम के लिये एक काउंटर के रूप में विशेष रूप से नाटो (उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन) के विस्तार के रूप में तैयार करना चाहते हैं।

- हालाँकि ऐसा माना जाता है कि SCO और नाटो के बीच काफी विरोधाभास है।

- नाटो का विस्तार पूरी तरह से अलग है क्योंकि SCO गुटनिरपेक्षता पर आधारित एक सहकारी संगठन है और किसी तीसरे पक्ष को लक्षित नहीं करता है।

- नाटो शीत युद्ध की सोच पर आधारित है।

शंघाई सहयोग संगठन (SCO):

- परिचय:

- SCO एक स्थायी अंतर-सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।

- यह यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है जिसका लक्ष्य इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा एवं स्थिरता बनाए रखना है।

- इसका गठन वर्ष 2001 में किया गया था।

- SCO चार्टर वर्ष 2002 में हस्ताक्षरित किया गया था और यह वर्ष 2003 में लागू हुआ।

- उत्पत्ति:

- वर्ष 2001 में SCO के गठन से पहले कज़ाखस्तान, चीन, किर्गिज़स्तान, रूस और ताजिकिस्तान शंघाई फाइव (Shanghai Five) के सदस्य थे।

- शंघाई फाइव (1996) का उद्भव सीमा के सीमांकन और विसैन्यीकरण वार्ता की एक शृंखला के रूप में हुआ, जिसे चार पूर्व सोवियत गणराज्यों द्वारा चीन के साथ सीमाओं पर स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु आयोजित किया गया था।

- वर्ष 2001 में संगठन में उज़्बेकिस्तान के शामिल होने के बाद शंघाई फाइव का नाम बदलकर SCO कर दिया गया।

- वर्ष 2017 में भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य बने।

- उद्देश्य:

- सदस्य देशों के मध्य परस्पर विश्वास तथा सद्भाव को मज़बूत करना।

- राजनैतिक, व्यापार एवं अर्थव्यवस्था, अनुसंधान व प्रौद्योगिकी तथा संस्कृति के क्षेत्र में प्रभावी सहयोग को बढ़ावा देना।

- शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण इत्यादि क्षेत्रों में संबंधों को बढ़ाना।

- संबंधित क्षेत्र में शांति, सुरक्षा व स्थिरता बनाए रखना।

- लोकतांत्रिक, निष्पक्ष एवं तर्कसंगत नव-अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना।

- सदस्यता:

- वर्तमान में इसके सदस्य देशों में कज़ाखस्तान, चीन, किर्गिज़स्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान और ईरान शामिल हैं।

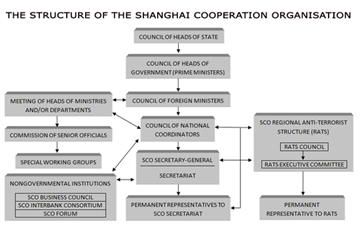

- संरचना:

- राष्ट्र प्रमुखों की परिषद: यह SCO का सर्वोच्च निकाय है जो अन्य राष्ट्रों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ अपनी आंतरिक गतिविधियों के माध्यम से बातचीत कर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार करती है।

- शासन प्रमुखों की परिषद: SCO के अंतर्गत आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों पर वार्ता कर निर्णय लेती है तथा संगठन के बजट को मंज़ूरी देती है।

- विदेश मंत्रियों की परिषद: यह दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों से संबंधित मुद्दों पर विचार करती है।

- क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी संरचना (RATS): आतंकवाद, अलगाववाद, पृथकतावाद, उग्रवाद तथा चरमपंथ से निपटने के मामले देखती है।

- शंघाई सहयोग संगठन का सचिवालय: यह सूचनात्मक, विश्लेषणात्मक तथा संगठनात्मक सहायता प्रदान करने हेतु बीजिंग में अवस्थित है।

- आधिकारिक भाषाएँ :

- रूसी और चीनी SCO की आधिकारिक भाषाएँ हैं।

भारत हेतु समूह की प्रासंगिकता:

- समय के साथ SCO मेज़बानों ने सदस्यों के बीच मतभेदों पर चर्चा करने के लिये मंच का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया है।

- ये ऐसे अवसर थे जब वर्तमान भारतीय प्रधानमंत्री ने वर्ष 2015 में पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ द्विपक्षीय बैठक की और विदेश मंत्री ने वर्ष 2020 में मास्को सम्मेलन के दौरान अपने चीनी समकक्ष के साथ पाँच सूत्री समझौते पर बातचीत की।

- भारत अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ 'चतुर्भुज' समूह का भी हिस्सा है।

- एक अलग प्रकृति के समूह के साथ इसका जुड़ाव इसकी विदेश नीति का हिस्सा है जो "रणनीतिक स्वायत्तता और बहु-संरेखण" के सिद्धांतों पर ज़ोर देता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्न:प्रश्न. प्रायः समाचारों में दे जाने वाला 'बीजिंग घोषणा और कार्रवाई मंच (बीजिंग डिक्लरेशन एंड प्लैटफार्म फॉर एक्शन)' निम्नलिखित में से क्या है? (a) क्षेत्रीय आतंकवाद से निपटने की एक कार्यनीति (स्ट्रैटजी), शंघाई सहयोग संगठन। उत्तर: (c)

|

स्रोत: द हिंदू

आरबीआई ने क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने की मांग की

प्रिलिम्स के लिये:क्रिप्टोकरेंसी, बिटकॉइन, ब्लॉकचेन मेन्स के लिये:क्रिप्टोकरेंसी और संबंधित मुद्दे, सरकारी नीतियांँ और हस्तक्षेप |

चर्चा में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने देश के मौद्रिक और राजकोषीय स्वास्थ्य के लिये 'अस्थिर प्रभावों' का हवाला देते हुए क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है।

- चीन ने सभी क्रिप्टोकरेंसी लेन-देन को प्रभावी ढंग से पूर्ण प्रतिबंध लगाकर अवैध घोषित कर दिया है, जबकि अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में अनुमति दी है।

क्रिप्टो की वर्तमान स्थिति:

- फिलहाल भारत में क्रिप्टोकरेंसी को विनियमित करने वाला कोई केंद्रीय प्राधिकरण नहीं है। भारत में क्रिप्टोकरेंसी रखना अभी भी अवैध नहीं है। वर्ष 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में क्रिप्टोकरेंसी के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने का सख्त आदेश दिया था, जो भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा लगाया गया था।

- सेंट्रल बैंक वर्ष 2013 से ही लोगों को वर्चुअल करेंसी के इस्तेमाल के प्रति आगाह कर रहा है।

- अप्रैल 2018 में आरबीआई ने विनियमित संस्थाओं को आभासी मुद्राओं में काम करने या किसी व्यक्ति या संस्था को उनके साथ व्यवहार करने या उन्हें निपटाने में सुविधा प्रदान करने के लिये सेवाएंँ प्रदान करने से प्रतिबंधित कर दिया था। मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश को रद्द कर दिया था।

- इसके बाद मई 2021 में केंद्रीय बैंक ने अपनी विनियमित संस्थाओं को सलाह दी कि वे अपने ग्राहक को जानें (KYC), एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग, धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 आदि के तहत आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने के मानक दायित्व और विदेशी प्रेषण के विनियमन के लिये विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) मानदंडों को नियंत्रित करने वाले नियमों के अनुरूप, ऐसी विनिमयन प्रक्रियाओं को ग्राहकों के लिये जारी रखें।

- केंद्रीय बजट 2022-2023 में आने वाले वित्तीय वर्ष में एक डिजिटल मुद्रा पेश करने का भी प्रस्ताव है।

आरबीआई की चिंताएँ:

- नॉन-फिएट मुद्रा:

- क्रिप्टोकरेंसी एक मुद्रा नहीं है क्योंकि हर आधुनिक मुद्रा को केंद्रीय बैंक या सरकार द्वारा जारी करने की आवश्यकता होती है।

- काल्पनिक और अस्थिर:

- फिएट मुद्राओं का मूल्य मौद्रिक नीति और कानूनी निविदा के रूप में उनकी स्थिति से संबंधित होता है, हालाँकि क्रिप्टोकरेंसी का मूल्य पूरी तरह से उच्च रिटर्न के अनुमानों और अपेक्षाओं पर निर्भर करता है, जो स्थिर नहीं होता है, इसलिये किसी देश की स्थिरता पर इसका मौद्रिक एवं राजकोषीय रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है।

क्रिप्टोकरेंसी:

- परिचय:

- क्रिप्टोकरेंसी, जिसे कभी-कभी क्रिप्टो-मुद्रा या क्रिप्टो कहा जाता है, मुद्रा का एक ऐसा रूप है जो डिजिटल या वस्तुतः मौजूद है और लेन-देन को सुरक्षित करने के लिये क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करती है।

- क्रिप्टोकरेंसी में मुद्रा जारी करने या विनियमित करने वाला कोई केंद्रीय प्राधिकरण नहीं है। यह लेन-देन को रिकॉर्ड करने और नई इकाइयों को जारी करने के लिये विकेंद्रीकृत प्रणाली का उपयोग करती है।

- इसका संचालन एक विकेंद्रीकृत पीयर-टू-पीयर नेटवर्क द्वारा होता है जिसे ब्लॉकचेन कहा जाता है।

- लाभ:

- तीव्र एवं किफायती लेन-देन: क्रिप्टोकरेंसी में लेन-देन के लिये बैंक या किसी अन्य मध्यस्थ की भूमिका की आवश्यकता नहीं होती है, अतः इस माध्यम से बहुत ही कम खर्च में लेन-देन किया जा सकता है।

- निवेश गंतव्य: क्रिप्टोकरेंसी की आपूर्ति सीमित है। इसके अलावा पिछले कुछ वर्षों में अन्य वित्तीय साधनों की तुलना में क्रिप्टोकरेंसी की कीमत तेज़ी से बढ़ी है।

- इसके कारण क्रिप्टोकरेंसी एक पसंदीदा निवेश गंतव्य बन सकता है।

- इसके कारण क्रिप्टोकरेंसी एक पसंदीदा निवेश गंतव्य बन सकता है।

- मुद्रास्फीति रोधी मुद्रा (Anti-Inflationary Currency): क्रिप्टोकरेंसी की उच्च मांग के कारण इसकी कीमतें काफी हद तक बढ़ती प्रक्षेपवक्र पर बनी हुई हैं। इस परिदृश्य में लोग इसे खर्च करने की तुलना में अधिक क्रिप्टोकरेंसी रखते हैं।

- इससे मुद्रा पर अपस्फीतिकारी प्रभाव पड़ेगा।

क्रिप्टोकरेंसी संबंधी चुनौतियाँ:

- विज्ञापन की अत्यधिक्ता: क्रिप्टो बाज़ार को त्वरित लाभ कमाने के तरीके के रूप में देखा जाता है। इसके कारण लोगों को इस बाज़ार में सट्टा लगाने हेतु लुभाने के लिये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के विज्ञापनों की लगातार वृद्धि हो रही है।

- हालाँकि चिंता का कारण यह है कि "अति-वादा" और "गैर-पारदर्शी विज्ञापन" के माध्यम से युवाओं को गुमराह करने के प्रयास किया जा रहा है।

- प्रतिकूल उपयोगिता: अनियमित क्रिप्टो बाज़ार मनी लॉन्ड्रिंग और आतंक के वित्तपोषण का साधन बन सकते हैं।

- क्रिप्टोकरेंसी की अस्थिरता: बिटकॉइन 40,000 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 65,000 अमेरिकी डॉलर (जनवरी से अप्रैल 2021 के बीच) के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँच गया।

- यह मई 2021 में गिर गया और पूरे जून माह में 30,000 अमेरिकी डॉलर से नीचे रहा।

- मैक्रोइकोनॉमिक और वित्तीय स्थिरता हेतु जोखिम: इस अनियमित परिसंपत्ति वर्ग में भारतीय खुदरा निवेशकों के निवेश जोखिम की सीमा मैक्रोइकोनॉमिक और वित्तीय स्थिरता के लिये जोखिम है।

- क्रिप्टो एक्सचेंजों के एक समूह के अनुसार, करोड़ों भारतीयों ने क्रिप्टो संपत्ति में 6,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है।

- शेयर बाज़ार के मुद्दे: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने इस मुद्दे को हरी झंडी दिखाई है कि क्रिप्टो मुद्राओं के "समाशोधन और निपटान" पर इसका कोई नियंत्रण नहीं है और यह प्रतिपक्ष गारंटी की पेशकश नहीं कर सकता जैसा कि शेयरों के लिये किया जा रहा है।

- इसके अलावा क्या क्रिप्टोकरेंसी एक मुद्रा, वस्तु या सुरक्षा है, इसे परिभाषित नहीं किया गया है।

आगे की राह

- भारत ने अभी तक आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक, 2021 के लिये क्रिप्टोकरेंसी और विनियमन को पेश नहीं किया है, जो "आधिकारिक डिजिटल मुद्रा" कि शुरुआत के लिये नियामक ढाँचा तैयार करेगा

- इस प्रकार बिल को पारित करने में तेज़ी लाने और क्रिप्टोकरेंसी से निपटने के लिये एक नियामक ढाँचा तैयार करने की आवश्यकता है।

- गंभीर समस्याओं को रोकने एवं यह सुनिश्चित करने के लिये कि क्रिप्टोकरेंसी का दुरुपयोग न हो, साथ ही निवेशकों को बाज़ार की अत्यधिक अस्थिरता और संभावित घोटालों से बचाने के लिये इसका विनियमन आवश्यक है।

- क्रिप्टोकरेंसी को विनियमित या प्रतिबंधित करने वाला कानून केवल तभी प्रभावी हो सकता है जब किसी प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय समझौता हो।

- क्रिप्टोकरेंसी के असीमित उपयोग को देखते हुए इसके लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है।

- इसलिये विनियमन या प्रतिबंध के लिये कोई भी कानून इसके जोखिम और लाभों के मूल्यांकन एवं सामान्य वर्गीकरण तथा मानकों के विकास पर महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बाद ही प्रभावी हो सकता है।

स्रोत: द हिंदू

आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु वैश्विक मंच, 2022

प्रिलिम्स के लिये:आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु वैश्विक मंच, यूएन, यूएनजीए, सेंडाई फ्रेमवर्क, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ग्रीनहाउस गैस। मेन्स के लिये:आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु वैश्विक मंच , डीआरआर में चुनौतियाँ, आपदा जोखिम में जलवायु परिवर्तन की भूमिका, संबंधित सरकारी पहल। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु वैश्विक मंच, 2022 (GP DRR 2022) इंडोनेशिया में आयोजित किया गया।

- परिणाम को बाली एजेंडा फॉर रिज़िल्यन्स में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया था।

वैश्विक मंच, 2022:

- थीम:

- जोखिम से लचीलापन तक: कोविड -19 परिवर्तित दुनिया में सभी हेतु सतत् विकास की ओर।

- परिचय:

- यह कोविड महामारी के बाद से आपदा जोखिम में कमी (DRR) हेतु अभिकर्त्ताओं की पहली वैश्विक सभा थी, जो UNFCCC COP26 और UNFCCC COP27 वार्ता के बीच में ही असफल हो गई।

- यह एक द्विवार्षिक बहु-हितधारक मंच है, जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण (2015-2030) के लिये सेंडाई फ्रेमवर्क की निगरानी और कार्यान्वयन प्रक्रिया का महत्त्वपूर्ण घटक है।

- संयुक्त राष्ट्र महासभा इसे मान्यता देती है।

DRR 2022 हेतु वैश्विक मंच का महत्त्व:

- आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) के लिये पूरे समाज के दृष्टिकोण की आवश्यकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी पीछे न छूटे।

- सतत् विकास और सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) के लिये 2030 एजेंडा को प्राप्त करने हेतु DRR विकास एवं वित्त नीतियों, कानून तथा योजनाओं के मूल में होना चाहिये।

- वर्तमान ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का स्तर उनके शमन से कहीं अधिक है, जिसके परिणामस्वरूप भयावह घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि हुई है।

- DRR और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन का सामान्य उद्देश्य भेद्यता को कम करना और क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ लचीलापन प्रदान करना है।

लचीलेपन के निर्माण हेतु GP 2022 सुझाव

- स्थानीय स्तर पर कार्रवाई, सरकारी समर्थन और कानून एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के सख्त प्रवर्तन के लिये अधिक संसाधन:

- यह केंद्र और राज्य स्तरों पर अधिक-से-अधिक बजटीय आवंटन, राष्ट्रीय/राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि मानदंडों में संशोधन की मांग करता है।

- सामुदायिक स्तर पर ध्यान केंद्रित करते हुए लचीलापन और स्थायी आजीविका के निर्माण पर अधिक ध्यान देना:

- देश में आपदा संभावित क्षेत्रों में ग्रामीण बुनियादी ढाँचे का निर्माण करने की आवश्यकता है लेकिन आजीविका रिकवरी (जलवायु-लचीला, टिकाऊ आजीविका) और तत्काल ज़रूरतों को पूरा करने की कीमत पर नहीं।

- राहत और पुनर्वास प्रयासों में अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता:

- पारदर्शिता बोर्डों को शामिल करने के लिये पारदर्शिता तंत्र को मानकीकृत करने की आवश्यकता है, जिसमें स्पष्ट रूप से लागत, गुणवत्ता और राहत मदों की मात्रा, सामाजिक लेखापरीक्षा एवं नागरिकों की रिपोर्ट का उल्लेख किया गया है।

- सरकार और नागरिक समाज दोनों के कार्यकर्त्ताओं द्वारा सभी राहत कार्यों में इसके मानक अभ्यास की आवश्यकता है।

- पारदर्शिता बोर्डों को शामिल करने के लिये पारदर्शिता तंत्र को मानकीकृत करने की आवश्यकता है, जिसमें स्पष्ट रूप से लागत, गुणवत्ता और राहत मदों की मात्रा, सामाजिक लेखापरीक्षा एवं नागरिकों की रिपोर्ट का उल्लेख किया गया है।

- अन्य सुझाव:

- दुनिया के अन्य देश कोविड-19 के बाद अपनी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिये संघर्ष कर रहे हैं।

- सबसे कमज़ोर लोगों और उनकी जागरूकता, लामबंदी के साथ-साथ पुनर्निर्माण में नेतृत्व पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

- अपने सभी निवेशों में DRR को शामिल कर नीति निर्माताओं को प्रभावित करने के लिये सामुदायिक स्तर पर पर्याप्त आधार होना चाहिये।

- महिलाएँ, दिव्यांग, उपेक्षित वृद्ध, युद्ध और संघर्षों से प्रभावित लोग तथा अनौपचारिक श्रम कुछ ऐसे कमज़ोर समूह वर्ग हैं, जिन्हें संवेदनशीलता के साथ लामबंद करने, नेतृत्त्व और उनकी समस्याओं का समाधान करने की आवश्यकता है।

- दुनिया के अन्य देश कोविड-19 के बाद अपनी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिये संघर्ष कर रहे हैं।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण:

- वैश्विक स्तर पर:

- सेंडाई फ्रेमवर्क:

- इसे वर्ष 2015 में सेंडाई, मियागी, जापान में आयोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर तीसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन में अपनाया गया था।

- सेंडाई फ्रेमवर्क ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन (HFA) का एक उत्तराधिकारी उपाय है।

- वर्तमान ढाँचा प्राकृतिक या मानव निर्मित खतरों के साथ-साथ संबंधित पर्यावरणीय, तकनीकी और जैविक खतरों तथा जोखिमों के कारण छोटे एवं बड़े पैमाने पर व अचानक और धीमी गति से शुरू होने वाली आपदाओं के जोखिम पर लागू होता है।

- इसका उद्देश्य प्रत्येक स्तर पर साथ ही साथ सभी क्षेत्रों के विकास में आपदा जोखिम के प्रबंधन का मार्गदर्शन करना है।

- जलवायु जोखिम और पूर्व चेतावनी प्रणाली (CREWS):

- विशेष जलवायु जोखिम और पूर्व चेतावनी प्रणाली (CREWS) विश्व मौसम विज्ञान संगठन के तहत एक पहल है, जो अल्प विकसित देशों (LDCs) तथा छोटे द्वीपीय विकासशील राज्यों (SIDS) में मौसम की चेतावनी, जोखिम की जानकारी तक पहुँच के माध्यम से जीवन, संपत्ति एवं आजीविका की रक्षा करती है।

- जलवायु सूचना और पूर्व चेतावनी प्रणाली पर ग्रीन क्लाइमेट फंड की क्षेत्रीय मार्गदर्शिका:

- यह प्रासंगिक क्षेत्र में देश की ज़रूरतों और साक्ष्य-आधारित अनुभवों का अवलोकन प्रदान करता है।

- इसका उद्देश्य उच्च प्रभाव के अवसरों की पहचान करना, प्रत्येक क्षेत्र में निवेश में बदलाव करना, GCF के लिये प्रस्ताव विकास का मार्गदर्शन करना, इसकी पहली पुनःपूर्ति अवधि 2020-2023 के दौरान अपने निवेश मानदंड के अनुकूल करना है।

- सेंडाई फ्रेमवर्क:

- भारत की पहल:

- कोलिसन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर सोसाइटी (CDRIS):

- CDRI राष्ट्रीय सरकारों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और कार्यक्रमों, बहुपक्षीय विकास बैंकों तथा वित्तपोषण तंत्र, निजी क्षेत्र, शैक्षणिक व अनुसंधान संस्थानों की एक वैश्विक साझेदारी है।

- इसका उद्देश्य जलवायु और आपदा जोखिमों के लिये बुनियादी ढांँचा प्रणालियों के लचीलेपन को बढ़ाना है, जिससे सतत् विकास सुनिश्चित हो सके।

- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (NDMP):

- इसका प्राथमिक उद्देश्य प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं की प्रतिक्रिया का समन्वय करना और आपदा से निपटने एवं संकटकालीन प्रतिक्रिया हेतु क्षमता निर्माण करना है।

- यह आपदाओं के लिये समय पर और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिये आपदा प्रबंधन हेतु नीतियों, योजनाओं व दिशानिर्देशों को निर्धारित करती है।

- कोलिसन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर सोसाइटी (CDRIS):

स्रोत: डाउन टू अर्थ

भारत का राजचिह्न

प्रिलिम्स के लिये:राज्य प्रतीक, मौर्य साम्राज्य, मौर्य वास्तुकला, राष्ट्रीय प्रतीक मेन्स के लिये:राज्य प्रतीक का महत्त्व, राज्य प्रतीक का उपयोग, मौर्य साम्राज्य और वास्तुकला का महत्त्व, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक |

चर्चा में क्यों?

भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में निर्माणाधीन नए संसद भवन के शीर्ष पर 6.5 मीटर ऊँचे राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया।

भारत का राष्ट्रीय चिह्न:

- परिचय:

- भारत का राज्य प्रतीक भारत गणराज्य का राष्ट्रीय प्रतीक है और इसका उपयोग केंद्र सरकार, कई राज्य सरकारों और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा किया जाता है।

- इतिहास:

- भारत का राजचिह्न (राष्ट्रीय प्रतीक) सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है।

- मूल रूप में इसमें चार शेर हैं जो चारों दिशाओं की ओर मुँह किये खड़े हैं। इसके नीचे एक गोल आधार है जिस पर हाथी, घोड़ा, एक बैल और एक सिंह बने हैं जो दौड़ती हुई मुद्रा में है। ये गोलाकार आधार खिले हुए उल्टे लटके कमल के रूप में है।

- इसे एकाश्म पत्थर को तराशकर बनाया गया है तथा इसके शीर्ष पर धम्म चक्र सुशोभित हैै।

- भारत का राजचिह्न (राष्ट्रीय प्रतीक) सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है।

- अपनाया गया प्रतीक:

- राष्ट्र के प्रतीक में इसे 26 जनवरी, 1950 में भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था, इसमें केवल तीन सिंह दिखाई देते हैं और चौथा छिपा हुआ है जो दिखाई नहीं देता है।

भारत के राष्ट्रीय प्रतीक की मुख्य विशेषताएँ:

- भारत का राज्य चिह्न भारत सरकार की आधिकारिक मुहर है।

- चार जानवरों को चार दिशाओं का प्रतिनिधित्त्व करते हुए दर्शाया गया है:

- एक दौड़ता हुआ घोड़ा: पश्चिम दिशा में

- घोड़ा कंठक घोड़े का प्रतिनिधित्त्व करता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि बुद्ध ने अपने राजसी जीवन को छोड़ने के लिये इसका इस्तेमाल किया था।

- एक हाथी: पूर्व में

- हाथी रानी माया के सपने को दर्शाता है, जहाँ एक सफेद हाथी उसके गर्भ में प्रवेश करता है।

- एक बैल: दक्षिण में

- बैल वृषभ राशि चक्र के संकेत को दर्शाता है, जिस महीने में बुध का जन्म हुआ था।

- एक शेर: उत्तर में

- सिंह ज्ञान की प्राप्ति को दर्शाता है।

- एक दौड़ता हुआ घोड़ा: पश्चिम दिशा में

- ऐसा लगता है कि जानवर अनंत काल तक अस्तित्व का पहिया घुमाते हुए एक-दूसरे का अनुसरण करते हैं।

- मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द जिसका अर्थ है ‘सत्य की ही जीत होती है (Truth Alone Triumphs)', देवनागरी लिपि में शीर्ष फलक के नीचे अंकित हैं।

- चार सिंह सभी दिशाओं में धर्म का प्रसार करने वाले बुद्ध के प्रतीक हैं।

- यह बुद्ध द्वारा पहले धर्मोपदेश की स्मृति में बनाया गया था जिसे धर्मचक्रप्रवर्तन के नाम से जाना जाता है।

- कानूनी प्रावधान:

- भारत का राज्य प्रतीक (अनुचित उपयोग का निषेध) अधिनियम, 2005 और भारत का राज्य प्रतीक (उपयोग का विनियमन) नियम, 2007:

- इन नियमों के अनुसार, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का उपयोग केवल भारत के राज्य प्रतीक (अनुचित उपयोग का निषेध) अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार किया जा सकता है और कोई भी अनधिकृत उपयोग कानून के तहत दंडनीय है।

- कानून का उल्लंघन करने पर 2 साल तक की सज़ा या 2000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।

- भारत का राज्य प्रतीक (अनुचित उपयोग का निषेध) अधिनियम, 2005 और भारत का राज्य प्रतीक (उपयोग का विनियमन) नियम, 2007:

- उपयोग:

- केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अन्य सरकारी एजेंसियों के लेटरहेड पर।

- भारत की मुद्रा पर।

- भारत के पासपोर्ट पर।

- राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र राष्ट्रीय प्रतीक से लिया गया है।

- इमारतों पर:

- राष्ट्रपति भवन

- संसद भवन

- सर्वोच्च न्यायालय

- उच्च न्यायालय

- केंद्रीय सचिवालय

- राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सचिवालय भवन

- राजभवन/राजनिवास

- राज्य विधानमंडल

- विदेशों में भारत के राजनयिक मिशन का परिसर

- उनकी मान्यता वाले देशों में मिशन प्रमुखों का निवास

- विदेशों में भारतीय वाणिज्य दूतावासों के भवनों के प्रवेश द्वार पर

मौर्य स्तंभ:

- मौर्य स्तंभ रॉक कट स्तंभ हैं जो इस प्रकार नक्काशी करने वाले के कौशल को प्रदर्शित करते हैं।

- अशोक द्वारा पत्थर के खंभे बनवाए गए थे, जो मौर्य साम्राज्य के उत्तर भारतीय हिस्से में पाए गए हैं, जिन पर शिलालेख खुदे हुए हैं।

- स्तंभ के शीर्ष भाग पर बैल, सिंह, हाथी आदि की बड़ी आकृतियां उकेरी गई हैं।

- सभी बड़े आकार की आकृतियाँ एक वर्ग या वृत्ताकार अबेकस पर खड़ी और नक्काशीदार हैं।

- अबेकस को कमल शैली में सजाया गया है।

- मौर्य स्तंभों के कुछ उदाहरण:

- लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ (पश्चिम चंपारण, बिहार)

- अशोक स्तंभ (सांची, मध्य प्रदेश)

- अशोक का सिंह स्तंभ, (सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश)

भारत के कुछ अन्य राष्ट्रीय प्रतीक:

- राष्ट्रीय ध्वज:

- राष्ट्रीय ध्वज भारत का एक क्षैतिज तिरंगा है जिसमें सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और सबसे नीचे हरा समान अनुपात में है। झंडे की चौड़ाई और उसकी लंबाई का अनुपात दो से तीन होता है। सफेद पट्टी के केंद्र में एक गहरे नीले रंग का पहिया होता है जो चक्र का प्रतिनिधित्व करता है।

- राष्ट्रीय ध्वज के डिज़ाइन को 22 जुलाई, 1947 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था।

- राष्ट्रगान:

- भारत का राष्ट्रीय गान जन-गण-मन, मूल रूप से रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा बंगाली में रचित है, 24 जनवरी, 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा द्वारा इसके हिंदी संस्करण में अपनाया गया था।

- इसे पहली बार 27 दिसंबर, 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था।

- राष्ट्रीय गीत:

- बंकिमचंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में रचित वंदे मातरम गीत।

- 24 जनवरी,1950 को राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा में कहा कि "वंदे मातरम गीत जिसने भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है, को जन गण मन के साथ समान रूप से सम्मानित किया जाएगा और उसे साथ समान दर्जा प्राप्त होगा।"

- राष्ट्रीय :

- बाघ, पैंथेरा टाइग्रिस एक धारीदार जानवर है। इसमें पीले रंग की गहरी धारियाँ होती हैं।

- राष्ट्रीय फूल:

- कमल (नेलुम्बो न्यूसीफेरा गर्टन) भारत का राष्ट्रीय फूल है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs)भारत के प्रतीक के नीचे अंकित भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, 'सत्यमेव जयते' किससे लिया गया है। (2014) (a) कथा उपनिषद उत्तर: (d) व्याख्या:

अतः विकल्प (d) सही उत्तर है। |