इन्फोग्राफिक्स

जैव विविधता और पर्यावरण

आक्रामक विदेशी प्रजातियों से खतरा

प्रिलिम्स के लिये:आक्रामक विदेशी प्रजातियाँ, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जैव-विविधता पर कन्वेंशन (CBD), वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972, IUCN लाल सूची मेन्स के लिये:आक्रामक प्रजातियों की वृद्धि और उनके प्रभाव, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, संरक्षण हेतु उत्तरदायी कारक |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

हाल के वर्षों में आक्रामक विदेशी प्रजातियों (Invasive Alien Species- IAS) के मुद्दे ने मूलतः अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जैसे क्षेत्रों में ध्यान आकर्षित किया है, जहाँ चीतल जैसी प्रजातियों का प्रसार देशी वनस्पतियों एवं जीवों के लिये एक महत्त्वपूर्ण खतरा बन गया है।

आक्रामक विदेशी प्रजातियाँ क्या हैं?

- परिचय:

- आक्रामक विदेशी प्रजातियाँ (IAS) गैर-देशीय जीव हैं, जिनमें पौधे, जानवर, रोगजनक और अन्य शामिल हैं, जिन्हें उनके प्राकृतिक आवास के बाहर लाया गया है, जो आर्थिक, पर्यावरणीय एवं स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न करते हैं।

- जैव-विविधता पर कन्वेंशन (CBD) के अनुसार, आक्रामक विदेशी प्रजातियों की पहचान संसाधनों के रूप में देशी प्रजातियों की तुलना में उनकी क्षमता से होती है। उन्हें "उत्पन्न होने, जीवित रहने और फलने-फूलने (arrive, survive, and thrive)" के रूप में भी पहचाना जाता है।

- भारत में आक्रामक विदेशी प्रजातियों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (2022 में संशोधित) के तहत गैर-देशी प्रजातियों के रूप में परिभाषित किया गया है, जो वन्यजीवों या आवासों के लिये खतरा उत्पन्न करते हैं।

- ये प्रतिस्पर्द्धा, शिकार या रोगजनकों के संचरण के माध्यम से देशी प्रजातियों के ह्रास या उन्मूलन का कारण बनकर जैव-विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।

- आक्रामक प्रजातियाँ स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र और पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यों को बाधित करती हैं, जिससे पारिस्थितिक असंतुलन एवं निवास स्थान की हानि होती है।

- आक्रामक प्रजातियाँ आजीविका को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं, विशेषतः विकासशील देशों में जहाँ कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन आय के आवश्यक स्रोत हैं।

- आक्रामक विदेशी प्रजातियाँ भूमि और समुद्र के उपयोग में परिवर्तन, जीवों के प्रत्यक्ष शोषण, जलवायु परिवर्तन एवं प्रदूषण के साथ-साथ विश्वस्तर पर जैव-विविधता हानि के पाँच प्रमुख प्रत्यक्ष संचालकों में से एक हैं।

- उदाहरण:

- अफ्रीकी कैटफिश, नील तिलापिया, रेड-बेलिड पिरान्हा और एलीगेटर गार जैसी प्रजातियाँ भारत में आक्रामक वन्यजीवों की सूची में प्रमुख हैं।

- रेड इयर्ड स्लाइडर, एक उत्तरी अमेरिकी कछुआ, जो एक पालतू जानवर के रूप में लोकप्रिय है, को भारतीय जल निकायों में लाया गया है, जो भोजन और आवास के लिये देशी प्रजातियों को पीछे छोड़ रहा है।

- मूल वनस्पति और जीवों पर प्रभाव:

- IUCN रेड लिस्ट में शामिल 10 में से 1 प्रजाति को आक्रामक विदेशी प्रजातियों से खतरा होता है।

- आक्रामक प्रजातियाँ खाद्य शृंखलाओं को बाधित करती हैं और पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बिगाड़ देती हैं, अक्सर प्राकृतिक प्रतिस्पर्धियों से रहित आवासों पर हावी हो जाती हैं।

- 17वीं शताब्दी के बाद से, आक्रामक विदेशी प्रजातियों ने सभी ज्ञात जानवरों के विलुप्त होने में लगभग 40% का योगदान दिया है, जो जैवविविधता हानि में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है।

- केस स्टडी: केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में अफ्रीकी कैटफिश जलपक्षी और प्रवासी पक्षियों का शिकार करती है, जिससे उद्यान की पारिस्थितिक गतिशीलता पर प्रभाव पड़ता है।

- प्रवर्धित क्षति:

- जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, आवास हानि और मानव-प्रेरित उपद्रव आक्रामक विदेशी प्रजातियों से होने वाले नुकसान को बढ़ाती है, जिससे पारिस्थितिक तंत्र एवं मानव कल्याण पर उनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

- जैसा कि संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्य 15 में बताया गया है, जैविक आक्रमण मानव स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और आजीविका को भी खतरे में डालते हैं।

- जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, आवास हानि और मानव-प्रेरित उपद्रव आक्रामक विदेशी प्रजातियों से होने वाले नुकसान को बढ़ाती है, जिससे पारिस्थितिक तंत्र एवं मानव कल्याण पर उनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

- आक्रामक विदेशी प्रजातियों के आर्थिक प्रभाव:

- जैवविविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी मंच (IPBES) ने दुनिया भर में 37,000 से अधिक स्थापित विदेशी प्रजातियों की सूचना दी, जिनकी वार्षिक आर्थिक लागत 423 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है।

- जर्नल ऑफ एप्लाइड इकोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन में कहा गया है कि भारत में जैविक आक्रमण की अनुमानित आर्थिक लागत 182.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच सकती है, जो अर्थव्यवस्था और आजीविका के लिये दूरगामी परिणामों पर ज़ोर देती है।

- उदाहरण: भारत में एक आक्रामक प्रजाति, कॉटन माइलबग (cotton mealybug), ने दक्कन क्षेत्र में कपास की फसलों की उपज को काफी हानि पहुँचाई है।

आक्रामक विदेशी प्रजातियों के प्रबंधन से संबंधित पहल क्या हैं?

- वैश्विक:

- जैविक विविधता पर अभिसमय (CBD):

- CBD और भारत सहित इसकी पक्ष आक्रामक विदेशी प्रजातियों के प्रभाव को संबोधित करने की तत्काल आवश्यकता को पहचानते हैं।

- CBD के अनुच्छेद 8 (h) में कहा गया है कि प्रत्येक पक्ष को पारिस्थितिक तंत्र, आवास या प्रजातियों को संकट में डालने वाली विदेशी प्रजातियों के आगमन को रोकना, नियंत्रित करना या उनका उन्मूलन करना चाहिये।

- CBD वैश्विक प्राथमिकताएँ, दिशानिर्देश निर्धारित करने के साथ ही जानकारी भी एकत्र करता है और आक्रामक विदेशी प्रजातियों पर अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई के समन्वय में सहायता प्रदान करता है।

- कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैवविविधता ढाँचा:

- हाल ही में अपनाए गए कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैवविविधता फ्रेमवर्क के लक्ष्य 6, जो UN-CBD के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जिसके अंर्तगत भारत सहित सदस्य देशों को वर्ष 2030 तक जैवविविधता तथा पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं पर आक्रामक विदेशी प्रजातियों के प्रभाव को 50% तक कम करने की आवश्यकता है।

- IUCN आक्रामक प्रजाति विशेषज्ञ समूह (ISSG):

- वैश्विक आक्रामक प्रजाति डेटाबेस (GISD) के साथ प्रस्तुत तथा आक्रामक विदेशी प्रजातियों के वैश्विक पंजीकरण का प्रबंधन भी करता है।

- प्रबंधन प्रयासों का समर्थन करने के लिये वर्गीकरण समूहों में आक्रामक प्रजातियों पर जानकारी प्रदान करता है।

- जैविक विविधता पर अभिसमय (CBD):

- भारत:

- राष्ट्रीय जैवविविधता कार्य योजना:

- इसका लक्ष्य 4 विशेष रूप से आक्रामक प्रजातियों की रोकथाम एवं प्रबंधन पर केंद्रित है।

- आक्रामक विदेशी प्रजाति पर राष्ट्रीय कार्य योजना(NAPINVAS):

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा शुरू किया गया, NAPINVAS नए परिचय को रोकने, स्थापित IAS की शीघ्र पहचान, नियंत्रण के साथ-साथ प्रबंधन पर केंद्रित है।

- राष्ट्रीय आक्रामक प्रजाति सूचना केंद्र (NISIC):

- यह केंद्र भारत में आक्रामक प्रजातियों के संबंध में जानकारी एवं संसाधन प्रदान करता है और साथ ही इस मुद्दे के बारे में जागरूकता में वृद्धि करता है।

- पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003:

- कृषि एवं सहयोग विभाग (DAC) के अंर्तगत आक्रामक विदेशी प्रजातियों की शुरुआत को रोकने हेतु पौधों के साथ-साथ पौधों की सामग्री के आयात को भी नियंत्रित करता है।

- राष्ट्रीय जैवविविधता कार्य योजना:

|

प्रजातियों के प्रकार |

परिभाषा |

|---|---|

|

विदेशी प्रजातियाँ |

एक प्रजाति, उप-प्रजाति, अथवा निचला टैक्सोन, जिसे उसके प्राकृतिक अतीत या वर्तमान वितरण के बाहर प्रस्तुत किया गया है, जिसमें इसके भाग, युग्मक, बीज, अंडे या प्रोपेग्यूल्स शामिल होते हैं। |

|

आक्रामक विदेशी प्रजातियाँ |

एक विदेशी प्रजाति जिसके आगमन अथवा प्रसार से क्षेत्र या निवास की जैवविविधता को खतरा होता है। |

|

प्राकृतिकीकृत प्रजातियाँ |

विदेशी प्रजातियाँ जो लोगों के सीधे हस्तक्षेप के बिना अथवा मानवीय हस्तक्षेप के बावजूद कई जीवन चक्रों या एक निश्चित अवधि के लिये स्वयं-प्रतिस्थापन आबादी को बनाए रखती हैं। |

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. विश्व स्तर पर और भारत के संदर्भ में आक्रामक विदेशी प्रजातियों के आर्थिक निहितार्थ का मूल्यांकन कीजिये। आक्रामक प्रजातियाँ कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों को कैसे प्रभावित करती हैं? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिये अंतर्राष्ट्रीय संघ (IUCN) तथा वन्य प्राणिजात एवं वनस्पतिजात की संकटापन्न स्पीशीज़ के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय (CITES) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2015)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (A) केवल 1 उत्तर: (B) मेन्स:प्रश्न. भारत में जैवविविधता किस प्रकार भिन्न है? जैवविविधता अधिनियम, 2002 वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? (2018) |

भूगोल

पूर्व की ओर प्रवाहित नदियाँ सूखाग्रस्त

प्रिलिम्स के लिये:पूर्व और पश्चिम की ओर प्रवाहित नदियाँ, गंगा नदी तंत्र, प्रायद्वीपीय नदियाँ मेन्स के लिये:पूर्व एवं पश्चिम की ओर प्रवाहित नदियों में अंतर, सूखा, जल संकट और प्रबंधन |

स्रोत: डाउन टू अर्थ

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय जल आयोग (Central Water Commission - CWC) द्वारा जारी आँकड़ों के विश्लेषण के अनुसार, महानदी और पेन्नार के बीच पूर्व की ओर बहने वाली कम से कम 13 नदियों में इस समय जल नहीं है।

भारत में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों पर क्या संकट है?

- पूर्व की ओर प्रवाहित नदियों के बेसिन में जल संकट:

- महानदी और पेन्नार के बीच पूर्व की ओर प्रवाहित कम से कम 13 नदियों में इस समय पानी नहीं है, जिनमें रुशिकुल्या, बाहुदा, वंशधारा, नागावली, सारदा, वराह, तांडव, एलुरु, गुंडलकम्मा, तम्मिलेरु, मुसी, पलेरु व मुनेरु शामिल हैं।

- ये नदियाँ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा राज्यों से होकर सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं।

- इस वर्ष बेसिन में भंडारण का स्तर लगातार घट रहा है, 21 मार्च को शून्य तक पहुँच गया, जबकि पिछले वर्ष इसी समय क्षमता का 32.28% थी।

- अन्य नदी बेसिनों में जल संकट:

- पेन्नार और कन्याकुमारी के बीच कावेरी, पेन्नार और पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों भी कम या अत्यधिक कमी वाले जल भंडारण का सामना करना पड़ सकता है।

- देश के सबसे बड़े बेसिन गंगा बेसिन में इसकी कुल क्षमता का आधे से भी कम जल भंडारण दर्ज किया गया है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कम है।

- नर्मदा, तापी, गोदावरी, महानदी और साबरमती नदी घाटियों में भी उनकी क्षमता के सापेक्ष भंडारण स्तर दर्ज किया गया है।

- राष्ट्रीय जल संकट:

- भारत के 150 प्रमुख जलाशयों में उनकी कुल क्षमता का केवल 36% जल भंडारण है, जबकि कम से कम छह जलाशयों में कोई जल भंडारण नहीं है।

- गंगा बेसिन पर स्थित 11 राज्यों के लगभग 286,000 गाँवों में जल की उपलब्धता में गिरावट देखी जा रही है।

- कुल मिलाकर, देश का कम से कम 35.2% क्षेत्र असामान्य से असाधारण स्तर तक सूखे के अधीन है, 7.8% अत्यधिक सूखे की स्थिति में एवं 3.8% असाधारण सूखे के अधीन है।

- कर्नाटक तथा तेलंगाना जैसे राज्य वर्षा की कमी के कारण सूखे एवं सूखे जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं।

केंद्रीय जल आयोग(CWC):

- केंद्रीय जल आयोग जल संसाधनों के विकास के लिये देश का सर्वोच्च तकनीकी संगठन है और साथ ही यह जल संसाधन मंत्रालय से भी संबद्ध है।

- आयोग राज्य सरकारों के परामर्श से सिंचाई, बाढ़ प्रबंधन, विद्युत उत्पादन, नेविगेशन आदि के प्रयोजनों हेतु विश्व के जल संसाधनों के नियंत्रण, संरक्षण, विकास एवं उपयोग के लिये योजनाएँ शुरू करने, समन्वय करने और आगे बढ़ाने के लिये उत्तरदायी है।

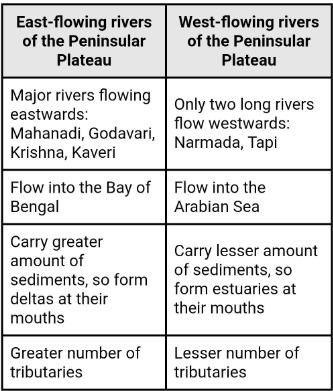

पूर्व तथा पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के बीच अंतर:

पूर्व की ओर बहने वाली नदियों के सूखने के कारण क्या हैं?

- वनों की कटाई तथा मृदा अपरदन: नदी के किनारे एवं जलग्रहण क्षेत्रों में वनों की कटाई से मृदा की जल को बनाए रखने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे भूजल पुनर्भरण कम हो जाता है और साथ ही नदी का प्रवाह भी कम हो जाता है।

- जलवायु परिवर्तन: अनियमित वर्षा तथा ताप वृद्धि सहित बदलते मौसम के कारण नदियों का प्रवाह प्रभावित होता हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण लंबे समय तक सूखा पड़ सकता है, जिससे नदियों में जल का प्रवाह कम हो सकता है।

- बाँधों का निर्माण: बाँधों के निर्माण एवं सिंचाई प्रयोजनों हेतु जल प्रवाह में परिवर्तन से भी नदियों का बहाव कम हो गया है, जिससे नदी के प्राकृतिक प्रवाह प्रणाली एवं पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हुए हैं।

- औद्योगिक, कृषि और घरेलू कचरे के साथ-साथ जलकुंभी जैसी आक्रामक प्रजातियों से जल प्रदूषण एवं नदी के जल की गुणवत्ता खराब होती है, साथ ही जलीय जीवन एवं समग्र नदी स्वास्थ्य को भी हानि पहुँचती है।

- रेत खनन: नदी तल पर अनियंत्रित रेत खनन ने नदी के प्रवाह को बाधित कर दिया है और साथ ही इसे कटाव का कारण बना, जिससे नदी का अधिकांश भाग सूख जाते हैं।

- शहरीकरण और अतिक्रमण: शहरी विस्तार और नदी तटों पर अतिक्रमण ने नदियों के प्राकृतिक प्रवाह को बदल दिया है तथा नदी के लिये जल की उपलब्धता सीमित कर दी है।

- जागरूकता और संरक्षण प्रयासों का आभाव: नदी संरक्षण के महत्त्व के बारे में सीमित जागरूकता और प्रभावी संरक्षण उपायों का अभाव इन नदियों के सूखने में योगदान करते हैं।

नदियों के सूखने की समस्या के समाधान के लिये क्या उपाय आवश्यक हैं?

- जल संरक्षण के उपाय: वर्षा जल संचयन, वाटरशेड प्रबंधन और मृदा की नमी संरक्षण जैसी जल संरक्षण तकनीकों को लागू करने से भूजल को फिर से भरने में सहायता मिल सकती है।

- इससे नदी के जल पर निर्भरता कम हो जाएगी, जिससे नदियों में जल का न्यूनतम प्रवाह बनाए रखने में सहायता मिलेगी।

- कुशल सिंचाई पद्धतियाँ: किसानों को ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई जैसी कुशल सिंचाई पद्धतियों को अपनाने के लिये प्रोत्साहित करने से जल की बर्बादी को कम किया जा सकता है तथा जल संसाधनों का स्थायी उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है।

- वनीकरण और वनस्पति आवरण: वनीकरण और पुनर्वनीकरण के माध्यम से वनस्पति आवरण बढ़ाने से मृदा के कटाव को कम करके तथा भूजल पुनर्भरण को बढ़ाकर नदी के प्रवाह को बनाए रखने में सहायता प्राप्त हो सकती है।

- भूजल निष्कर्षण का विनियमन: भूजल निष्कर्षण पर कठोर नियम लागू करने से नदियों के आधार प्रवाह को बनाए रखने और उन्हें सूखने से रोकने में सहायता प्राप्त हो सकती है।

- नदियों को आपस में जोड़ना: जल-समृद्ध क्षेत्रों से अधिशेष जल को जल की कमी वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित करने के लिये नदियों को जोड़ने की व्यवहार्यता का पता लगाने से नदी के प्रवाह को बनाए रखने में सहायता मिल सकती है। उदाहरण के लिये केन-बेतवा नदी लिंक परियोजना।

- सामुदायिक भागीदारी: जल प्रबंधन और संरक्षण प्रयासों में स्थानीय समुदायों को शामिल करने से जल संसाधनों का सतत् उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है तथा नदी के प्रवाह को बनाए रखा जा सकता है।

- नीति सुधार: स्थायी जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने और जल उपयोग को विनियमित करने के लिये नीतिगत सुधारों को लागू करने से नदियों के सूखने से निपटने में सहायता मिल सकती है।

- अनुसंधान और विकास: जल संरक्षण और प्रबंधन के लिये नई प्रौद्योगिकियों एवं प्रथाओं के अनुसंधान व विकास में निवेश करने से समस्या से निपटने के लिये नवीन समाधान खोजने में सहायता प्राप्त हो सकती है।

निष्कर्ष:

- कई नदी घाटियों में कुल भंडारण स्तर वर्तमान में पिछले पाँच वर्षों के औसत की तुलना में 'सामान्य से बेहतर' या 'सामान्य' बताया गया है, यह ध्यान रखना महत्त्वपूर्ण है कि इन घाटियों के भीतर कुछ क्षेत्र गंभीर से अत्यधिक सूखे की स्थिति से जूझ रहे हैं।

- यह असमानता विशेष रूप से कृषि, आजीविका और प्रभावित क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक ढाँचे पर इसके प्रतिकूल प्रभावों के कारण चिंताजनक है।

- सूखे की इन स्थितियों के प्रभाव को कम करने तथा प्रभावित समुदायों के हित की रक्षा के लिये तत्काल और लक्षित हस्तक्षेप आवश्यक हैं।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. पूर्व की ओर प्रवाहित वाली नदियों के सूखने से उत्पन्न जल संकट के प्रभाव का परीक्षण कीजिये। साथ ही इन संकटों से निपटने के उपायों और सतत् जल प्रबंधन हेतु उनके निहितार्थों का भी उल्लेख कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य बड़ी प्रायद्वीपीय नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं। क्यों? (2013)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 उत्तर: (a) प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2009)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (d) मेन्स:प्रश्न. सूखे को उसके स्थानिक विस्तार, कालिक अवधि, मंथर प्रारंभ और कमज़ोर वर्गों पर स्थायी प्रभावों की दृष्टि से आपदा के रूप में मान्यता दी गई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के सितंबर, 2010 के मार्गदर्शी सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, भारत में एल-नीनो और ला-नीना के संभावित दुष्प्रभावों से निपटने के लिये तैयारी की कार्यविधियों पर चर्चा कीजिये। (2014) |