भारतीय अर्थव्यवस्था

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2024

प्रिलिम्स के लिये:आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, SMILE, रोज़गार मेला, फ्यूचर स्किल्स प्राइम मेन्स के लिये:भारत में श्रम सुधार और रोज़गार के आँकड़े, शहरी बनाम ग्रामीण रोज़गार की गतिशीलता, भारत के श्रम बल में लैंगिक असमानताएँ |

स्रोत: पी.आई.बी.

चर्चा में क्यों?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) 2024 जारी किया। यह डेटा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में भारत के उभरते श्रम बाज़ार की गतिशीलता के बारे में महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है।

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण

PLFS 2024 के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं?

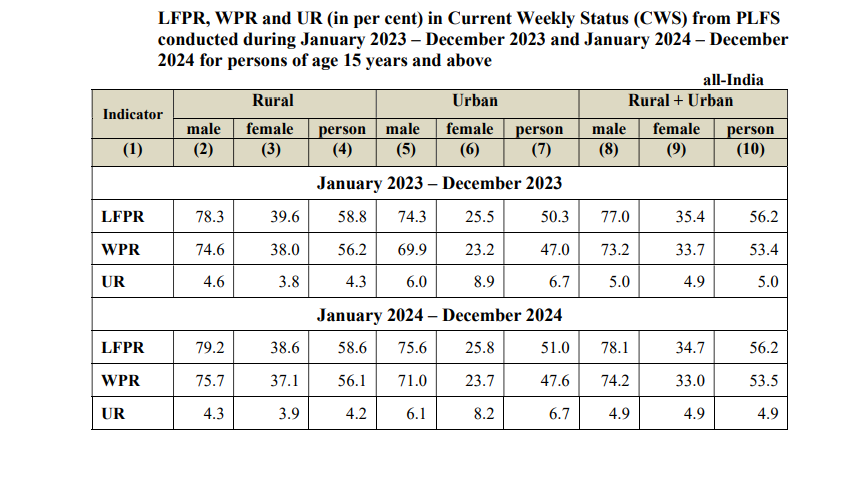

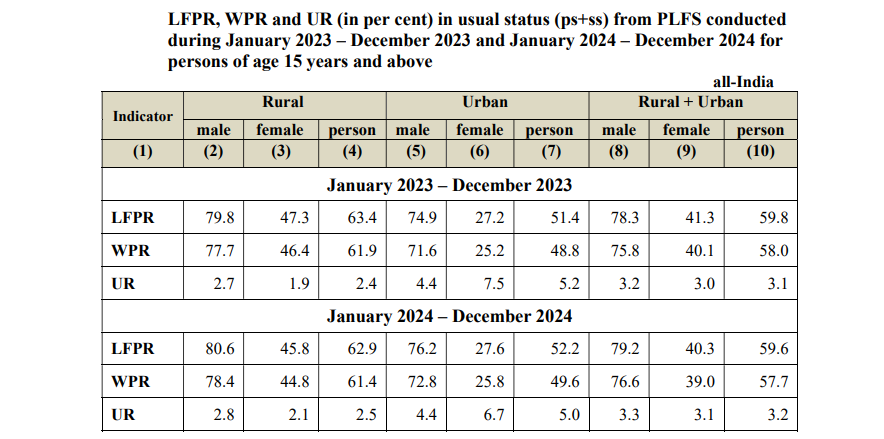

- वर्तमान साप्ताहिक स्थिति में श्रम बल संकेतक (CWS):

- श्रम बल भागीदारी दर (LFPR): शहरी LFPR पुरुषों के लिये (74.3% से 75.6%) बढ़ा और महिलाओं के लिए थोड़ा बढ़ा (25.5% से 25.8%), जिससे समग्र शहरी LFPR बढ़कर 51.0% हो गया। अखिल भारतीय LFPR 56.2% पर स्थिर रहा।

- बेरोज़गारी दर (UR): ग्रामीण बेरोज़गारी दर में अल्प गिरावट आई और यह 4.2% पर आ गई। शहरी पुरुषों की बेरोज़गारी दर में वृद्धि हुई, जबकि महिलाओं की बेरोज़गारी दर में गिरावट आई, जिससे कुल शहरी बेरोज़गारी दर 6.7% पर बनी रही। अखिल भारतीय बेरोज़गारी दर 5.0% से घटकर 4.9% हो गई।

- बेरोज़गारी दर (UR): ग्रामीण बेरोज़गारी दर में अल्प गिरावट आई और यह 4.2% पर आ गई। शहरी पुरुषों की बेरोज़गारी दर में वृद्धि हुई, जबकि महिलाओं की बेरोज़गारी दर में गिरावट आई, जिससे कुल शहरी बेरोज़गारी दर 6.7% पर बनी रही। अखिल भारतीयबेरोज़गारी दर 5.0% से घटकर 4.9% हो गई।

- प्रमुख और सहायक स्थिति में श्रम बल संकेतक (PS+SS):

- LFPR: 59.8% से 59.6% की नगण्य गिरावट के साथ, राष्ट्रीय स्तर पर काफी हद तक स्थिर रहा।

- WPR: अखिल भारतीय WPR 58.0% से नगण्य रूप से घटकर 57.7% हो गया, जो रोज़गार में अल्प गिरावट को दर्शाता है।

- UR: अखिल भारतीय UR 3.1% से थोड़ा बढ़कर 3.2% हो गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में आँकड़े भिन्न-भिन्न रहे।

भारत की श्रम शक्ति के संबंध में चिंताएँ क्या हैं?

- लैंगिक अंतराल: महिला LFPR पुरुषों की तुलना में काफी कम है, शहरी महिला बेरोज़गारी दर 8.2% है। 25 वर्ष से अधिक आयु की कार्यरत महिलाओं में से केवल 3% के पास उन्नत डिग्री है, जिससे शिक्षित महिलाओं का कम उपयोग तथा कौशल और नौकरी के अवसरों के बीच असंतुलन का पता चलता है।

- रोज़गार में स्थिरता: WPR और LFPR में वर्ष-दर-वर्ष न्यूनतम परिवर्तन दिखातें है, जो रोज़गार सृजन की धीमी गति को दर्शाता है।

- रोज़गार वृद्धि आर्थिक वृद्धि के अनुपात में नहीं है, जो बेरोज़गारी या निम्न-गुणवत्ता वाली नौकरी वृद्धि को दर्शाता है।

- युवा बेरोज़गारी: बेरोज़गार कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा युवाओं का है, विशेषकर वे जो माध्यमिक या उच्च शिक्षा प्राप्त हैं। ILO के अनुसार, वर्ष 2023 में वैश्विक युवा बेरोज़गारी 13.3% थी। इसके विपरीत, भारत की युवा बेरोज़गारी दर वर्ष 2023-24 में 10.2% थी।

- निम्न उत्पादकता: अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुसार, भारत में वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे दीर्घतम औसत कार्य सप्ताह 46.7 घंटे का है, जिसमें 51 % लोग 49 घंटों से अधिक कार्य करते हैं। यह भूटान में सर्वाधिक है।

- इसके बावजूद, भारत की श्रम उत्पादकता निम्न बनी हुई है जहाँ प्रति कार्य घंटे सकल घरेलू उत्पाद (GDP) केवल 8 अमेरिकी डॉलर है और वर्ष 2023 में इसका स्थान विश्व में 133वाँ था।

- ग्रामीण रोज़गार की निर्भरता: ग्रामीण कार्यबल का एक व्यापक हिस्सा निम्न उत्पादकता अथवा जीवन निर्वाह के कार्य में संलग्न है, जिससे अल्परोज़गार और गुणवत्तापूर्ण, कौशल-प्रधान रोज़गार की तुलना में अनौपचारिक, असुरक्षित नौकरियों के प्रचलन को लेकर चिंताएँ बढ़ रही हैं।

रोज़गार से संबंधित भारत में कौन-सी पहलें हैं?

भारत के श्रमिक बल का वर्द्धन करने हेतु क्या किया जा सकता है?

- कौशल-उद्योग असंतुलन को पाटना: निजी अभिकर्त्ताओं के साथ राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) की साझेदारी के माध्यम से परिणाम-आधारित कौशल को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

- युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और साइबर सुरक्षा जैसे उद्योग 4.0 कौशल से लैस करने के लिये फ्यूचर स्किल्स प्राइम इकोसिस्टम को एकीकृत किया जाना चाहिये।

- समावेशिता के साथ औपचारिकता को बढ़ावा देना: ई-श्रम, आधार और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के संयोजन का उपयोग कर असंगठित श्रमिकों के लिये 'एक राष्ट्र, एक पंजीकरण' को संस्थागत बनाने की आवश्यकता है।

- पीएम विश्वकर्मा और उद्यम पोर्टल जैसी योजनाओं के माध्यम से माइक्रो क्रेडिट पहुँच और MSME की डिजिटल ऑनबोर्डिंग की सुविधा प्रदान किये जाने की आवश्यकता है।

- नगरीय रोज़गार और आवागमन को संस्थागत बनाना: केरल की अय्यंकाली नगरीय रोज़गार योजना के आधार पर नगरीय पारिश्रमिक रोज़गार मॉडल का विस्तार करना (नगरीय क्षेत्रों के परिवारों में अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक वयस्कों को प्रति वर्ष 100 दिनों का मज़दूरी रोज़गार की गारंटी देना)।

- अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिकों के लिये आवास और बीमा सहायता के साथ श्रमिक आवागमन गलियारों का निर्माण किया जाना चाहिये।

- रोज़गार सृजन में जलवायु परिवर्तन की उपयोगिता: पर्यावरणीय लाभ के साथ रोज़गार सृजन के लिये हरित क्षेत्रों (सौर, ई.वी., अपशिष्ट से ऊर्जा) में निवेश को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

- उच्च कार्बन क्षेत्रों के श्रमिकों को पुनः कौशल प्रदान करने के लिये न्यायोचित संक्रमण सिद्धांतों को शामिल किया जाना चाहिये।

- लैंगिक आधारित श्रम सुधारों की रूपरेखा तैयार करना: राज्यों को ज़िला स्तर की बाधाओं (जैसे, परिवहन, देखभाल कार्य, पितृसत्तात्मक मानदंड) का मानचित्रण करने और लक्षित हस्तक्षेपों की रूपरेखा तैयार करने के लिये महिला कार्यबल भागीदारी सूचकांक का संचालन करना चाहिये।

- कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय अधिदेशों को महिलाओं के कौशल विकास, मार्गदर्शन और कार्य पर वापसी कार्यक्रमों के समर्थन के साथ संबद्ध करने की आवश्यकता है।

- नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करना: रोज़गार-संबद्ध प्रोत्साहन योजनाएँ (ELI) प्रदान करना, जहाँ कर राहत नए औपचारिक रोज़गारों के सृजन के अनुपात में हो।

- समावेशी नियुक्ति प्रथाओं (महिलाओं, दिव्यांगजनों, वृद्धजनों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों) को अपनाने वाली कंपनियों के लिये वित्तीय लाभ प्रदान करना।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. उच्च आर्थिक विकास के बावजूद, भारत को रोज़गार विहीन संवृद्धि और युवा बेरोज़गारी की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चर्चा कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. निरपेक्ष तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक GNP में वृद्धि आर्थिक विकास की ऊँची स्तर का संकेत नहीं करती, यदि: (2018) (a) औद्योगिक उत्पादन कृषि उत्पादन के साथ-साथ बढ़ने में विफल रह जाता है। उत्तर: (c) प्रश्न: प्रच्छन्न बेरोज़गारी का आमतौर पर अर्थ होता है- (2013) (a) बड़ी संख्या में लोग बेरोज़गार रहते हैं उत्तर:(c) मेन्स:प्रश्न. भारत में सबसे ज्यादा बेरोज़गारी प्रकृति में संरचनात्मक है। भारत में बेरोज़गारी की गणना के लिये अपनाई गई पद्धतियों का परीक्षण कीजिये और सुधार के सुझाव दीजिये। (2023) प्रश्न. “मेक इन इंडिया कार्यक्रम की सफलता कौशल भारत कार्यक्रम और क्रांतिकारी श्रम सुधारों की सफलता पर निर्भर करती है।" तार्किक तर्कों के साथ चर्चा कीजिये। (2019) प्रश्न. "जिस समय हम भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश (डेमोग्राफिक डिविडेंड) को शान से प्रदर्शित करते हैं, उस समय हम रोज़गार-योग्यता की पतनशील दरों को नज़रअंदाज़ कर देते हैं।" क्या हम ऐसा करने में कोई चूक कर रहे हैं? भारत को जिन जॉबों की बेसबरी से दरकार है, वे जॉब कहाँ से आएँगे? स्पष्ट कीजिये। (2014) |

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

स्थानीय डेटा केंद्रों की आवश्यकता

प्रिलिम्स के लिये :डिजिटल डेटा, डेटा सेंटर, GDPR, DPDP अधिनियम, 2023, ई-कॉमर्स, फिनटेक, क्लाउड कंप्यूटिंग, IoT, जेनरेटिव AI, 5G, साइबर सुरक्षा। मेन्स के लिये :स्थानीय डेटा केंद्रों की आवश्यकता, स्थानीय डेटा केंद्र स्थापित करने में अवसर और चुनौतियाँ। |

स्रोत: बिज़नेस स्टैंडर्ड

चर्चा में क्यों?

भारत विश्व के डिजिटल डेटा में लगभग 20% का योगदान देता है, लेकिन भारत में वैश्विक डेटा केंद्र क्षमता का 2% से भी कम हिस्सा है, जो उपलब्ध डेटा का पूर्ण उपयोग करने के लिये एक प्रमुख बुनियादी ढाँचे की कमी को उज़ागर करता है।

- उपलब्ध डेटा का कम उपयोग करना इस विचार के विपरीत है कि "डेटा इज द न्यू ऑयल", जो आज की अर्थव्यवस्था में इसके बढ़ते महत्त्व को उज़ागर करता है।

डेटा सेंटर क्या हैं?

- परिचय: डेटा सेंटर एक भौतिक सुविधा है जिसका उपयोग संगठन अपने महत्त्वपूर्ण अनुप्रयोगों और डेटा को स्टोर करने के लिये करते हैं।

- इसके प्रमुख घटकों में राउटर, स्विच, फायरवॉल, स्टोरेज सिस्टम, सर्वर और एप्लिकेशन-डिलीवरी कंट्रोलर शामिल हैं।

- प्रकार:

- उद्यम (ऑन-प्रिमाइसेस): पूर्ण नियंत्रण के लिये एक ही कंपनी द्वारा स्वामित्व और प्रबंधन (उदाहरण के लिये, अनुपालन के लिये बैंक, स्वास्थ्य सेवा)।

- पब्लिक क्लाउड (हाइपरस्केल): साझा, स्केलेबल संसाधनों के लिये क्लाउड सेवा प्रदाताओं (CSP) (जैसे, एज़्योर, IBM क्लाउड) द्वारा संचालित।

- सह-स्थान (Colocation) सुविधाएँ: कंपनियाँ स्थान किराये पर लेती हैं लेकिन हार्डवेयर का स्वामित्व उनका होता है; प्रदाता विद्युत्/शीतलन का प्रबंधन करते हैं।

- एज डेटा सेंटर: विलंबता को कम करने के लिये उपयोगकर्त्ताओं के करीब छोटी, विकेंद्रीकृत सुविधाएँ (AI, IoT के लिये महत्त्वपूर्ण)।

- मुख्य घटक:

- नेटवर्क अवसंरचना: यह सर्वर (भौतिक और वर्चुअलाइज्ड), डेटा सेंटर सेवाओं, भंडारण और बाह्य कनेक्टिविटी को अंतिम उपयोगकर्त्ता स्थानों से एकीकृत करता है।

- भंडारण अवसंरचना: भंडारण प्रणालियों का उपयोग डेटा को संग्रहीत करने के लिये किया जाता है जो डेटा केंद्र के ईंधन के रूप में कार्य करता है।

- कंप्यूटिंग संसाधन: यह अनुप्रयोगों को संचालित करने वाली प्रोसेसिंग, मेमोरी, लोकल स्टोरेज और नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान करता है।

- मुख्य लाभ:

डेटा को न्यू ऑइल क्यों कहा जाता है?

- आधुनिक अर्थव्यवस्था का ईंधन: जैसे 20वीं सदी में ऑइल ने उद्योगों को चलाया, वैसे ही वर्तमान आधुनिक अर्थव्यवस्था डेटा पर निर्भर है। गूगल, अमेज़न और फोरस्क्वेयर जैसी कंपनियाँ उपयोगकर्त्ताओं के डेटा पर आधारित हैं।

- मूल्य निर्माण में सहायक: जैसे ऑइल को परिष्कृत करके मूल्यवान उत्पाद बनाए जाते हैं, वैसे ही कंपनियाँ डेटा का विश्लेषण करके रुझानों की भविष्यवाणी करती हैं, संचालन को बेहतर बनाती हैं और सेवाओं को व्यक्तिगत बनाकर उससे मूल्य उत्पन्न करती हैं।

- रणनीतिक संसाधन के रूप में डेटा: आज देश डेटा को एक भू-राजनीतिक संसाधन मानते हैं, और उसके प्रवाह को विनियमित करते हैं — जैसे यूरोप का GDPR और भारत का डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023।

- डिजिटल अर्थव्यवस्था की नींव: डेटा ई-कॉमर्स , फिनटेक, क्लाउड कंप्यूटिंग और IoT (जैसे स्मार्ट डिवाइस और कनेक्टेड कार्स) को शक्ति प्रदान करता है।

भारत के लिये स्थानीय डेटा सेंटर क्यों महत्त्वपूर्ण हैं?

- भारत की डिजिटल उपस्थिति (India's Digital Footprint): भारत दुनिया में सबसे अधिक डिजिटल डेटा उत्पन्न करने वाला देश है, और फेसबुक (450 मिलियन), व्हाट्सएप (540 मिलियन), यूट्यूब (490 मिलियन), और इंस्टाग्राम (360 मिलियन) पर सबसे ज्यादा उपयोगकर्त्ता भारत में हैं। इससे यह ज़रूरी हो जाता है कि इनका डेटा देश के भीतर ही संग्रहित और प्रबंधित किया जाए।

- आर्थिक विकास: भारत 2030 तक 40 गीगावॉट डेटा क्षमता का लक्ष्य रखता है, और इस दिशा में डेटा सेंटरों के विस्तार से भारत में 400 अरब अमेरिकी डॉलर तक के निवेश आकर्षित किये जा सकते हैं।

- यह ई-कॉमर्स, फिनटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देगा, जो भारत के 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था लक्ष्य को हासिल करने के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।

- रोज़गार सृजन: डेटा सेंटरों के विकास से 1–2 मिलियन प्रत्यक्ष नौकरियाँ और इनके अलावा निर्माण, लॉजिस्टिक्स और तकनीकी सेवाओं में इससे तीन गुना अधिक अप्रत्यक्ष रोज़गार उत्पन्न हो सकते हैं।

- डेटा संप्रभुता: स्थानीय डेटा सेंटर यह सुनिश्चित करते हैं कि संवेदनशील डेटा (जैसे वित्तीय, स्वास्थ्य और नागरिक रिकॉर्ड) देश के भीतर ही रहें, और यह डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 का पालन सुनिश्चित करता है।

- इससे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मज़बूती मिलती है क्योंकि यह महत्त्वपूर्ण डेटा प्रवाह पर बाहरी नियंत्रण को रोकता है।

- AI और डिजिटल नेतृत्व: जनरेटिव AI से वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रति वर्ष 2.6 से 4.4 ट्रिलियन डॉलर का योगदान हो सकता है।

- AWS, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियाँ भारत में अपने डेटा सेंटरों का विस्तार कर रही हैं और देश को भविष्य के AI हब के रूप में स्थापित कर रही हैं।

- प्रतिस्पर्द्धात्मक लाभ: जबकि चीन (दुर्लभ खनिज), ऑस्ट्रेलिया (लौह अयस्क) और चिली (तांबा ) जैसे देश अपनी प्राकृतिक शक्तियों का लाभ उठाते हैं, भारत की वैश्विक डेटा में 20% हिस्सेदारी है फिर भी विश्व की डेटा केंद्र क्षमता का 2% से भी कम हिस्सा इसके पास है।

- स्थानीय डेटा केंद्र भारत की आईटी सेवाओं की सफलता के समान वैश्विक डेटा प्रसंस्करण और क्लाउड सेवाएँ प्रदान कर सकते हैं।

- बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा: भारत में डेटा सेंटर के विकास से 800 मिलियन वर्ग फुट निर्माण की मांग विकसित होगी जिससे रियल एस्टेट, नवीकरणीय ऊर्जा और दूरसंचार बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा मिलेगा।

भारत में डेटा सेंटरों की वर्तमान स्थिति क्या है?

और पढ़ें: भारत में डेटा सेंटरों की वर्तमान स्थिति

भारत में स्थानीय डेटा सेंटरों से संबंधित प्रमुख चिंताएँ क्या हैं?

- उच्च पूंजी निवेश: वर्ष 2030 तक 40 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता के निर्माण के लिये 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होगी लेकिन 10-15 वर्षों की लंबी भुगतान अवधि निजी निवेश को बाधित कर सकती है।

- व्यापार एवं आर्थिक जोखिम:

- पारस्परिक व्यापार बाधाएँ: यदि भारत विदेशी फर्मों को स्थानीय स्तर पर डेटा संग्रहीत करने के लिये मजबूर करता है तो अन्य देश भारतीय आईटी फर्मों (जैसे, टीसीएस, इन्फोसिस) पर समान प्रतिबंध लगा सकते हैं।

- उपभोक्ताओं के लिये उच्च लागत: अनुपालन लागत के कारण क्लाउड सेवाओं, स्ट्रीमिंग और डिजिटल उत्पादों की कीमतें बढ़ सकती हैं।

- प्रतिस्पर्द्धा में कमी: अनुपालन बोझ के कारण छोटी प्रौद्योगिकी कंपनियाँ भारत से बाहर जा सकती हैं जिससे केवल दिग्गज कंपनियों (गूगल, एडब्ल्यूएस) के पास ही अनुकूलन के लिये संसाधन बचेंगे।

- विश्व व्यापार संगठन एवं कानूनी विवाद: इसे संरक्षणवादी नीति के रूप में देखा जा सकता है जिससे व्यापार संबंधी शिकायतें आ सकती हैं।

- परिचालन चुनौतियाँ:

- अविश्वसनीय विद्युत आपूर्ति: बार-बार विद्युत कटौती के लिये महंगी बैकअप प्रणालियों (डीजल जनरेटर, बैटरी) की आवश्यकता होती है।

- शीतलन आवश्यकताएँ: भारत की गर्म जलवायु के कारण शीतलन के लिये ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है, जिससे लागत बढ़ जाती है।

- सीमित समुद्री केबल: अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय डेटा विदेशी स्वामित्व वाली केबलों (जैसे, अमेरिका/चीन द्वारा नियंत्रित) के माध्यम से प्रवाहित होता है जिससे निर्भरता पैदा होती है।

- स्थिरता संबंधी चिंताएँ:

- ऊर्जा-गहन: डेटा केंद्रों ने वर्ष 2024 में वैश्विक बिजली का 1.5% उपयोग किया और वर्ष 2030 तक यह 3% तक पहुँच सकता है। भारत की कोयला निर्भरता से कार्बन फुटप्रिंट की चिंता बढ़ सकती है।

- शीतलन हेतु जल का उपयोग: यह सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कृषि और पेयजल की आवश्यकताओं के साथ टकराव उत्पन्न कर सकता है।

- साइबर जोखिम: बड़े डेटा केंद्र साइबर हमलों या भौतिक क्षति के लिये उच्च-मूल्य वाले लक्ष्य बन जाते हैं।

भारत डेटा सेंटर विकास को किस प्रकार बढ़ावा दे सकता है?

- नीतिगत समर्थन: डेटा केंद्रों के लिये समर्थन उपायों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

- डेटा स्थानीयकरण में समुत्थानशीलन: प्रोत्साहन के माध्यम से स्थानीयकरण को अनिवार्य न बनाकर प्रोत्साहित किया जाना चाहिये (उदाहरण के लिये, भारत में डेटा संग्रहीत करने वाली फर्मों के लिये कर में छूट)।

- बुनियादी अवसंरचना का विकास: रियायती बिजली दरें (चीन की अत्यंत कम दरों की तरह) प्रदान करना तथा डिस्कॉम या सौर एवं पवन जैसे नवीकरणीय स्रोतों से सीधे बिजली खरीद की अनुमति दी जानी चाहिये।

- तरल शीतलन और ऊर्जा-कुशल डिज़ाइन के लिये प्रोत्साहन के साथ हरित डेटा केंद्रों को अनिवार्य बनाया जाना चाहिये।

- कनेक्टिविटी और फाइबर नेटवर्क: समुद्र के नीचे केबल स्टेशनों का विस्तार, राष्ट्रीय फाइबर कॉरिडोर का निर्माण और एज डेटा केंद्रों के लिये 5G-रेडी बुनियादी अवसंरचना का विकास किया जाना चाहिये।

- भूमि एवं रियल एस्टेट: शीतलन लागत को कम करने के लिये ठंडे शहरों (शिमला, देहरादून, चंडीगढ़) में समर्पित डेटा सेंटर ज़ोन स्थापित किये जाने चाहिये और औद्योगिक केंद्रों के पास भूमि आवंटन के लिये PPP मॉडल का उपयोग किया जाना चाहिये।

- कौशल विकास और अनुसंधान एवं विकास: स्वदेशी सर्वर और शीतलन प्रौद्योगिकियों के लिये अनुसंधान एवं विकास अनुदान के साथ-साथ AI, क्लाउड और साइबर सुरक्षा में प्रशिक्षण के लिये राष्ट्रीय डेटा सेंटर अकादमी के माध्यम से कौशल विकास और नवाचार को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

निष्कर्ष

वैश्विक डिजिटल डेटा में 20% योगदान देने के बावजूद , भारत में पर्याप्त डेटा सेंटर क्षमता का अभाव है जो इसकी डिजिटल क्षमता को सीमित करता है। आर्थिक विकास, रोज़गार सृजन, डेटा संप्रभुता और वैश्विक AI नेतृत्व के लिये इस अंतर को कम करना आवश्यक है। भारत की डिजिटल आकांक्षाओं को साकार करने के लिये रणनीतिक निवेश, नीति समर्थन और धारणीय बुनियादी ढाँचा महत्त्वपूर्ण है।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: चर्चा कीजिये कि भारत में डेटा सेंटर विकास 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने में कैसे योगदान दे सकता है। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न 1. विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence), निम्नलिखित में से किस कार्य को प्रभावी रूप से कर सकती है? (2020)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1, 2, 3 और 5 उत्तर: (b) |