शासन व्यवस्था

स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमशीलता कार्यक्रम

प्रिलिम्स के लिये:स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमशीलता कार्यक्रम, मुद्रा। मेन्स के लिये:ग्रामीण विकास, स्वयं सहायता समूहों, सरकारी नीतियों और हस्तक्षेपों में एसवीईपी का महत्त्व। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के अधीन स्वायत्तशासी संगठन राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (National Institute of Entrepreneurship and Small Business Development- NIESBUD) द्वारा स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमशीलता कार्यक्रम (Start-up Village Entrepreneurship Programme- SVEP) पहल के ज़रिये ज़मीनी स्तर पर उद्यमशीलता को प्रोत्साहन देने हेतु एक सतत् स्वरूप विकसित करने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए हैं।

प्रमुख बिंदु

साझेदारी का महत्त्व:

- इस साझेदारी के तहत ग्रामीण उद्यमियों को अपने कारोबार शुरू करने के संबंध में वित्तीय समर्थन प्राप्त करने के लिये बैंकिंग प्रणाली तक पहुंँच प्राप्त हो सकेगी। इसमें मुद्रा बैंक का समर्थन भी शामिल है।

- एकीकृत आईसीटी तकनीकों और उपकरणों से क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण मिलेगा। इसके तहत देश के गांँवों में उद्यमशीलता इको-सिस्टम को बढ़ाने हेतु उपक्रम सलाहकार सेवाएंँ भी प्रदान की जाएंगी।

- परियोजना के लाभार्थियों में दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) से संबंधित स्वसहायता समूह शामिल हैं। योजना न सिर्फ मौजूदा उद्यमों बल्कि नए उद्यमों की भी सहायता करती है।

- यह साझेदारी ग्रामीण समुदाय को उनके व्यापार को स्थापित करने में मदद करेगी और उनके स्थिर होने तक पूर्ण सहायता प्रदान करेगी।

- इस सटीक अंतःक्षेप से जन सामान्य को जानकारी, सलाह और वित्तीय समर्थन मिलेगा तथा गांँवों में समुदाय स्तर पर संगठित लोगों का दल बनाने में मदद मिलेगी।

SVEP से संबंधित प्रमुख बिंदु:

- SVEP के बारे में:

- SVEP, ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत वर्ष 2016 से संचालित दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (Deendayal Antyodaya Yojana-National Rural Livelihood Mission- DAY-NRLM) का उप-घटक है।

- उद्देश्य:

- गरीबी से बाहर आने के लिये ग्रामीण गरीबों का समर्थन करना।

- व्यवसाय प्रबंधन और सॉफ्ट स्किल्स में वित्तीय सहायता एवं प्रशिक्षण के साथ स्वरोज़गार के अवसर प्रदान करना।

- उद्यमों को बढ़ावा देने हेतु स्थानीय सामुदायिक संवर्ग निर्मित करना।

- विशेषताएँ:

- यह ग्रामीण स्टार्ट-अप के तीन प्रमुख स्तंभों अर्थात् वित्त, इन्क्यूबेशन और कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को संबोधित करता है।

- यह मुख्य रूप से विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्रों में व्यक्तिगत एवं समूह दोनों प्रकार के उद्यमों को बढ़ावा देता है।

- यह स्थानीय मांग और पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर व्यवसायों को लाभप्रद रूप में चलाने के लिये उद्यमियों की क्षमता के निर्माण पर निवेश करता है।

- व्यापार योजना और लाभ व हानि खाते की तैयारी जैसे तकनीकी पहलुओं के प्रसार में होने वाले नुकसानको कम करने हेतु मानक ई-लर्निंग मॉड्यूल बनाने के लिये सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (Information and Communication Technology- ICT) के उपयोग पर भी निवेश किया जाता है।

- गतिविधियाँ: SVEP के तहत गतिविधियाँ कुछ प्रमुख क्षेत्रों के साथ ग्रामीण उद्यमों को बढ़ावा देने के लिये रणनीतिक रूप से तैयार की गई हैं।

- प्रमुख क्षेत्रों में से सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों-उद्यम संवर्द्धन (Community Resource Persons-Enterprise Promotion) को विकसित करना है जो स्थानीय और ग्रामीण उद्यमों की स्थापना करने वाले उद्यमियों का समर्थन करते हैं।

- एक अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्र SVEP ब्लॉकों में ब्लॉक रिसोर्स सेंटर (Block Resource Center) को बढ़ावा देना, सामुदायिक संसाधनों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों की निगरानी और प्रबंधन, SVEP ऋण आवेदनों का मूल्यांकन करना तथा संबंधित ब्लॉक में उद्यम से संबंधित जानकारी के भंडार के रूप में कार्य करना है।

- BRCs प्रभावी और स्वतंत्र रूप से संचालन के लिये एक स्थायी राजस्व मॉडल का समर्थन करने में भूमिका निभाते हैं।

- SVEP ने स्थानीय बाजार/ग्रामीण हाट की स्थापना की जिसने उद्यमियों को मांग आधारित उत्पादन, अपने उद्यम का विज्ञापन करने और आय के अवसरों को बढ़ाने के लिये प्रेरित किया है।

- एक विशिष्ट ग्रामीण हाट ज़्यादातर स्वदेशी, लचीली और बहुस्तरीय संरचना होती है जो विभिन्न प्रकृति की आर्थिक गतिविधियों को समायोजित करती है।

- स्थानीय बाज़ार/हाट/मार्केट एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक मंच के रूप में कार्य करता है जहाँ उत्पादों की एक शृंखला का कारोबार होता है।

- उपलब्धियाँ:

- भारतीय गुणवत्ता परिषद (Quality Council of India) द्वारा सितंबर 2019 में आयोजित SVEP की मध्यावधि समीक्षा में ब्लॉकों के लगभग 82 प्रतिशत उद्यमियों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से होने की सूचना दी गई है, जो एनआरएलएम के स्तंभों में से एक सामाजिक समावेश को दर्शाता है।

- 75% उद्यमों का स्वामित्व और प्रबंधन महिलाओं के पास था तथा उद्यमी का मासिक औसत राजस्व 39,000 रुपए था व विनिर्माण के मामले में यह 47,800 रुपए, सेवाओं के मामले में 41,700 रुपए और व्यापार के मामले में 36,000 रुपए था।

- अध्ययन से यह भी पता चलता है कि उद्यमियों की कुल घरेलू आय का लगभग 57% हिस्सा SVEP उद्यमों के माध्यम से प्राप्त होता है।

विगत वर्षों के प्रश्नराष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण गरीबों की आजीविका के विकल्पों में कैसे सुधार करता है ? (2012)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1और 2 उत्तर: (b) |

स्रोत: पी.आई.बी.

भारतीय अर्थव्यवस्था

भारतीयों द्वारा चुनिंदा अमेरिकी शेयरों में व्यापार

प्रिलिम्स के लिये:एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज (NSE IFSC), इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज़ अथॉरिटी (आईएफएससीए), नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, गिफ्ट सिटी, लिबरलाइज़्ड रेमिटेंस स्कीम, भारतीय रिज़र्व बैंक। मेन्स के लिये:नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और इसके लाभ, संसाधन जुटाना, महत्त्वपूर्ण संस्थान, पूंजी बाज़ार। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत में निवेशकों को एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज (NSE International Exchange- NSE IFSC) के माध्यम से चुनिंदा अमेरिकी शेयरों में व्यापार करने की अनुमति दी गई है।

- वर्तमान में भारतीय निवेशक नामित ऑनलाइन मध्यस्थों के माध्यम से अमेरिकी स्टॉक खरीदते हैं, जिनके पास ऐसी सेवाओं की पेशकश करने के लिये भारतीय और अमेरिकी नियामकों से अनुमति होती है।

प्रमुख बिंदु

- इसका मतलब है कि घरेलू निवेशक अमेज़न, अल्फाबेट, टेस्ला आदि जैसे अमेरिकी शेयरों को खरीद सकते हैं।

- एक स्टॉक (जिसे इक्विटी के रूप में भी जाना जाता है) एक सुरक्षा है जो निगम के एक अंश के स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करता है।

- हालाँकि पेशकश अप्रायोजित डिपॉज़िटरी रसीदों के रूप में होगी।

- उदाहरण के लिये टेस्ला का एक हिस्सा 100 एनएसई आईएफएससी प्राप्तियों (NSE IFSC Receipts) के बराबर होगा।

- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण (IFSCA) ने पहले ही योजना को मंज़ूरी दे दी है।

विगत वर्षों के प्रश्नहाल ही में भारतीय समाचारों में चर्चा में रहा एमसीएक्स-एसएक्स क्या है? (2009) (a) एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर उत्तर: (c) |

विनिमय:

- NSE IFSC (NSE International Exchange) 29 नवंबर, 2016 को निगमित नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (NSE) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

- गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी (गिफ्ट) शहर में कार्यरत स्टॉक एक्सचेंजों को भारतीय रुपए के अलावा किसी भी मुद्रा में प्रतिभूतियों में व्यापार की पेशकश करने की अनुमति है।

- तदनुसार एनएसई आईएफएससी जिसने 5 जून, 2017 को व्यापार शुरू किया, विभिन्न उत्पादों में अमेरिकी डॉलर में व्यापार की पेशकश करता है।

- एनएसई आईएफएससी इंडेक्स डेरिवेटिव्स, स्टॉक डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स, कमोडिटी डेरिवेटिव्स और डेट सिक्योरिटीज़ सहित विभिन्न उत्पादों में व्यापार की पेशकश करता है।

विगत वर्षों के प्रश्ननिम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2010) भारत में स्टॉक एक्सचेंज और फ्यूचर्स मार्केट में लेन-देन पर कर है: 1. संघ द्वारा लगाया गया उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (a) |

एनएसई आईएफएससी रसीद:

- यह एक गैर-प्रायोजित 'डिपॉजिटरी रसीद' की प्रकृति में एक परक्राम्य वित्तीय साधन है जिसका अर्थ है कि यह एक व्युत्पन्न उत्पाद है जिसके अंतर्गत निवेशक पंजीकृत ऑनलाइन मध्यस्थों के बिना सीधे शेयरों का व्यापार कर सकते हैं।

- जैसे शेयर घरेलू स्तर पर खरीदे जाते हैं, वैसे ही शेयरों को अमेरिका में खरीदा जा सकता है और उनके एवज में रसीदें जारी की जा सकती हैं जिन्हें एनएसई आईएफएससी रसीद के रूप में जाना जाएगा।

लाभ:

- एनएसई आईएफएससी द्वारा पेश किया गया बिज़नेस मॉडल न केवल भारतीय निवेशकों को अतिरिक्त निवेश का अवसर प्रदान करेगा बल्कि निवेश की पूरी प्रक्रिया को आसान और कम लागत पर बनाए रखेगा।

- जब अमेरिकी बाज़ारों में अंतर्निहित शेयरों की तुलना की जाती है, तो निवेशक भिन्नात्मक मात्रा मूल्य (Fractional Quantity Value) में व्यापार करने में सक्षम होंगे।

- निवेशक डिपॉज़िटरी रसीदों को अपने गिफ्ट सिटी डीमैट खातों में रखने में सक्षम होंगे और अंतर्निहित स्टॉक पर कॉर्पोरेट कार्रवाई लाभ के पात्र होंगे।

- एक डीमैट खाता या डीमैटरियलाइज़्डखाता (Dematerialised Account) इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में शेयरों और प्रतिभूतियों को रखने की सुविधा प्रदान करता है।

- कॉर्पोरेट कार्रवाई एक कंपनी द्वारा अपने निवेशकों को दिये गए लाभ हैं। ये या तो मौद्रिक लाभ जैसे- लाभांश, ब्याज या गैर-मौद्रिक लाभ जैसे- बोनस, अधिकार आदि हो सकते हैं।

निवेशक:

- भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति, अनिवासी भारतीय और भारत में निवास करने वाले व्यक्ति जो भारतीय रिज़र्व बैंक की उदारीकृत प्रेषण योजना (LSR) में अनुमत सीमा तक विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत विदेशी मुद्रा निवेश करने के लिये पात्र है।

- भारत में फेमा की शुरुआत का मुख्य उद्देश्य बाह्य व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाना था।

- LRS ढांँचे के तहत आरबीआई किसी भी चालू या पूंजी खाते के लेन-देन हेतु निवासी व्यक्तियों को प्रति वित्तीय वर्ष 2,50,000 अमेंरिकी डाॅलर तक प्रेषण करने की अनुमति प्रदान करता है।

- हालांँकि अमेरिका और कनाडा के निवासियों को इस उपकरण के माध्यम से निवेश करने की अनुमति नहीं है।

एक निवेशक के लिये संभावित जोखिम:

- एनएसई आईएफएससी प्राप्तियों (NSE IFSC Receipts) में निवेश करने पर जोखिम होता है। कुछ प्रमुख जोखिम इस प्रकार हैं:

- सामान्य मूल्य और अस्थिरता जोखिम, तरलता का जोखिम, अंतर्निहित शेयर जोखिम, एनएसई आईएफएससी रसीद को रद्द करने तथा समाप्त करने का जोखिम, कर जोखिम, अन्य जोखिम जैसे- अप्रत्याशित घटना, कानून में परिवर्तन, निपटान, व्यापार आदि।

विगत वर्षों के प्रश्नभारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (b) |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

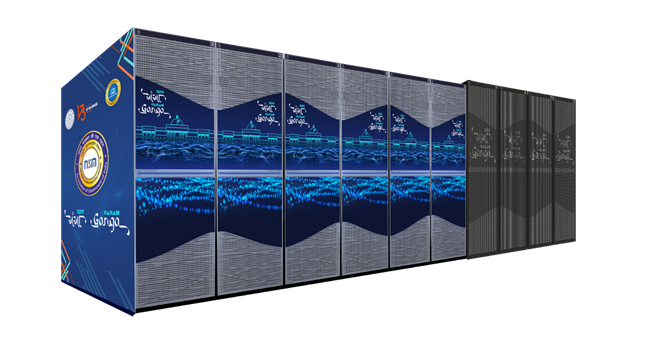

सुपरकंप्यूटर परम गंगा

प्रीलिम्स के लिये:परम प्रवेग, सुपरकंप्यूटर, राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन, नेशनल नॉलेज नेटवर्क (एनकेएन)। मेन्स के लिये:राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन, आईटी और कंप्यूटर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियाँ। |

चर्चा में क्यों?

आईआईटी रुड़की में राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (NSM) के तहत 1.66 पेटाफ्लॉप्स की सुपरकंप्यूटिंग क्षमता के साथ परम गंगा नामक एक उच्च प्रदर्शन कंप्यूटेशनल (HPC) सुविधा प्रदान की गई है।

- इससे पहले भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) बंगलूरू ने सुपर कंप्यूटर 'परम प्रवेग' स्थापित किया था।

प्रमुख बिंदु

- यह NSM के तहत ‘सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग’ (सी-डैक) द्वारा स्थापित किया गया है।

- भारत में निर्मित घटकों के साथ एक पेटास्केल सुपरकंप्यूटर बनाने के पीछे मूल विचार आत्मनिर्भर भारत की ओर मार्ग का नेतृत्व करना और बहु-विषयक डोमेन में समस्या-समाधान क्षमता को एक साथ तेज़ करना है।

- यह शोधकर्त्ताओं को राष्ट्रीय और वैश्विक महत्त्व की जटिल समस्याओं को हल करने में मदद करेगा।

- यह सैद्धांतिक और प्रायोगिक कार्य के साथ-साथ आधुनिक शोध के लिये एक आवश्यक कंप्यूटर के रूप में कार्य करेगा।

- आईआईटी रुड़की और अन्य नज़दीकी शैक्षणिक संस्थानों के उपयोगकर्त्ता समुदाय को कंप्यूटेशनल शक्ति प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

सुपरकंप्यूटर:

- सुपरकंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जो वर्तमान में कंप्यूटर की उच्चतम परिचालन दर पर या उसके निकट प्रदर्शन करता है।

- आमतौर पर पेटाफ्लॉप एक सुपरकंप्यूटर की प्रसंस्करण गति का माप है और इसे प्रति सेकंड एक हज़ार ट्रिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है।

- FLOPS (फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस प्रति सेकंड) का उपयोग आमतौर पर कंप्यूटर के प्रोसेसर के प्रदर्शन को मापने के लिये किया जाता है।

- फ्लोटिंग-पॉइंट एन्कोडिंग का उपयोग करके बहुत लंबी संख्याओं को अपेक्षाकृत आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है।

- सुपरकंप्यूटर मुख्य रूप से उन उद्यमों और संगठनों में उपयोग करने के लिये डिज़ाइन किये गए हैं जिन्हें बड़े पैमाने पर कंप्यूटिंग शक्ति की आवश्यकता होती है।

- उदाहरण के लिये: मौसम का पूर्वानुमान, वैज्ञानिक अनुसंधान, खुफिया जानकारी एकत्र करना और विश्लेषण, डेटा माइनिंग आदि।

- विश्व स्तर पर चीन के पास सबसे अधिक सुपरकंप्यूटर हैं और दुनिया में शीर्ष स्थान पर कायम है, इसके बाद अमेरिका, जापान, फ्राँस, जर्मनी, नीदरलैंड, आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम का स्थान है।

- भारत का पहला सुपरकंप्यूटर परम 8000 था।

- स्वदेशी रूप से असेंबल किया गया पहला सुपरकंप्यूटर परम शिवाय IIT- BHU में स्थापित किया गया है, इसके बाद IIT-खड़गपुर, IISER, पुणे, JNCASR, बंगलूरू और IIT कानपुर में क्रमशः परम शक्ति, परम ब्रह्मा, परम युक्ति, परम संगणक को स्थापित किया गया है।

- वर्ष 2020 में हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग-आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (HPC-AI) सुपरकंप्यूटर परम सिद्धि ने दुनिया के शीर्ष 500 सबसे शक्तिशाली सुपरकंप्यूटर सिस्टम में 62वें स्थान पर वैश्विक रैंकिंग हासिल की है।

राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन:

- वर्ष 2015 में राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (National Supercomputing Mission) को राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (NKN) के साथ जोड़कर देश में अनुसंधान क्षमता और दक्षता को बढ़ाने के लिये लॉन्च किया गया।

- एनकेएन परियोजना का उद्देश्य एक मज़बूत और ठोस भारतीय नेटवर्क स्थापित करना है जो सुरक्षित व विश्वसनीय कनेक्टिविटी प्रदान करने में सक्षम होगी।

- मिशन की 64 से अधिक पेटाफ्लॉप्स (Petaflops) की संचयी परिकलन क्षमता के साथ 24 सुविधाओं (24 Facilities) का निर्माण और उनकी तैनाती करने की योजना है।.

- अभी तक सी-डैक ने एनएसएम चरण-1 और चरण-2 के तहत 20 से अधिक पेटाफ्लॉप्स की संचयी परिकलन क्षमता के साथ सी-डैक में 11 प्रणालियांँ तैनात कर दी गई हैं।

- यह सरकार के 'डिजिटल इंडिया' और 'मेक इन इंडिया' पहल पर केंद्रित है।

- मिशन को संयुक्त रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा संचालित किया जा रहा है।

- इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग (सी-डैक), पुणे और आईआईएससी, बंगलूरू द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

- मिशन को तीन चरणों में क्रियान्वयित करने की योजना है जो निम्नलिखित है:

- चरण I सुपर कंप्यूटरों को असेंबल करना।

- चरण II देश के भीतर कुछ घटकों के निर्माण पर विचार करना।

- चरण III इस चरण में सुपर कंप्यूटर को भारत में ही डिज़ाइन किया जाना शामिल है।

- एक पायलट सिस्टम में 'रुद्र' (Rudra) नामक एक स्वदेशी रूप से विकसित सर्वर प्लेटफॉर्म का परीक्षण किया जा रहा है जिसमें इंटर-नोड संचार हेतु त्रिनेत्र (Trinetra) नामक एक इंटरकनेक्ट भी विकसित किया गया है।

स्रोत: पी.आई.बी.

शासन व्यवस्था

नाबालिगों की संरक्षकता

प्रिलिम्स के लिये:नाबालिगों की संरक्षकता, जनहित याचिका, स्थायी खाता संख्या, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 14, हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, मुस्लिम व्यक्तिगत कानून आवेदन अधिनियम, भारत का विधि आयोग। मेन्स के लिये:सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, बच्चों से संबंधित मुद्दे, नाबालिगों की संरक्षकता और संबंधित कानून। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (PIL) द्वारा मांग की गई कि सभी दस्तावेज़ो में पिता के साथ माता के नाम का भी उल्लेख होना चाहिये।

- हाल के दिनों में पासपोर्ट और स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड के नियमों में बदलाव किये गए हैं, जो एक आवेदक को अपनी माता का नाम प्रस्तुत करने की अनुमति देता है यदि वह सिंगल पैरेंट (Single Parent) है।

- लेकिन जब बात स्कूल सर्टिफिकेट और अभिभावक के रूप में पिता के नाम पर ज़ोर देने वाले कई अन्य दस्तावेज़ो की आती है तो यह एक परेशान करने वाला मुद्दा बना रहता है।

- पैन (PAN) देश में विभिन्न करदाताओं की पहचान करने का एक साधन है।

सिंगल पैरेंट वाले लोगों को पासपोर्ट और पैन कार्ड जारी करने संबंधी नियम

- पासपोर्ट: दिसंबर, 2016 में विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट जारी करने के अपने नियमों को उदार बनाने से संबंधित कई कदम उठाए।

- तीन सदस्यीय समिति की सिफारिशों के बाद कुछ बदलाव किये गए थे, जिसमें विदेश मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय शामिल थे, जिन्होंने तलाक के बाद या गोद लेने के मामले में बच्चों के लिये पासपोर्ट से संबंधित विभिन्न चिंताओं की जाँच की थी।

- परिवर्तनों के बाद आवेदक पिता और माता दोनों का विवरण प्रदान करने के बजाय माता-पिता में से किसी एक का नाम प्रदान कर सकते हैं।

- नए पासपोर्ट आवेदन फॉर्म में आवेदक को तलाकशुदा होने पर अपना या अपने पति या पत्नी का नाम प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है और न ही तलाक की डिक्री प्रदान करने की आवश्यकता है।

- PAN (पैन): नवंबर 2018 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर नियम, 1962 में संशोधन किया, ताकि माता के सिंगल पैरेंट (Single Parent) होने पर पिता का नाम अनिवार्य न हो।

- नया पैन आवेदन फॉर्म में पिता के साथ माता के नाम की भी ज़रूरत होती है।

- यह आवेदक की इच्छा पर निर्भर है कि उसे पैन कार्ड पर अपने पिता और माता में से किसका का नाम चाहिये।

देश में संरक्षकता कानून:

- हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम:

- भारतीय कानून नाबालिग (18 वर्ष से कम आयु) की संरक्षकता के मामले में पिता को वरीयता प्रदान करते हैं।

- हिंदुओं के धार्मिक कानून या हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, (HMGA) 1956 के तहत नाबालिग या संपत्ति के संबंध में एक हिंदू नाबालिग का प्राकृतिक अभिभावक "पिता होता है तथा उसके बाद माता का अधिकार है।

- बशर्ते कि एक नाबालिग की कस्टडी जिसकी पांँच वर्ष की उम्र पूरी नहीं हुई है, सामान्यत मां के पास होगी।

- मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) अनुप्रयोग अधिनियम, 1937:

- मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) अनुप्रयोग अधिनियम [The Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 1937] के अनुसार, संरक्षकता के मामले में शरीयत या धार्मिक कानून लागू होगा, जिसके अनुसार जब तक बेटा सात साल की उम्र पूरी नहीं कर लेता है और बेटी प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेती है तब तक पिता प्राकृतिक अभिभावक है, हालांँकि पिता को सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण का अधिकार प्राप्त है।

- मुस्लिम कानून में अभिरक्षा या 'हिजानत' (Hizanat) की अवधारणा में कहा गया है कि बच्चे का कल्याण सर्वोपरि है।

- यही कारण है कि मुस्लिम कानून बाल्यावस्था (Tender Years) में बच्चों की कस्टडी के मामले में पिता के स्थान पर माता को वरीयता प्रदान करता है।

- सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय:

- वर्ष 1999 में गीता हरिहरन बनाम भारतीय रिज़र्व बैंक मामले में सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले ने आंशिक राहत प्रदान की।

- इस केस में HMGA को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत लैंगिक समानता की गारंटी के उल्लंघन के लिये चुनौती दी गई थी।

- अनुच्छेद 14 के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को भारत के क्षेत्र में कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा।

- न्यायालय ने माना कि "बाद" शब्द का अर्थ "पिता के जीवनकाल के बाद" (After The Lifetime Of The Father ) नहीं होना चाहिये, बल्कि "पिता की अनुपस्थिति में" (Absence Of The Father) होना चाहिये।

- लेकिन यह निर्णय माता-पिता दोनों को समान अभिभावक के रूप में मान्यता देने में विफल रहा, जिसने पिता की भूमिका के लिये एक माँ की भूमिका को अधीन कर दिया।

- हालाँकि यह फैसला अदालतों के लिये एक मिसाल कायम करता है, लेकिन इससे HMGA में कोई संशोधन नहीं हुआ है।

- भारतीय विधि आयोग :

- भारतीय विधि आयोग ने मई 2015 में "भारत में संरक्षकता और अभिरक्षा कानूनों में सुधार" पर अपनी 257वीं रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि:

- यह एकल माता-पिता के साथ एकल बाल अभिरक्षा के विचार से असहमत था।

- माता और पिता दोनों को एक साथ एक अवयस्क के प्राकृतिक अभिभावक के रूप में माना जाना चाहिये।

- इसने संयुक्त अभिरक्षा के लिये HMGA और GWA में संशोधन हेतु तथा इस तरह की संरक्षकता, बाल सहायता और मुलाक़ात व्यवस्था से संबंधित दिशा-निर्देशों की विस्तृत सिफारिशें की।

- भारतीय विधि आयोग ने मई 2015 में "भारत में संरक्षकता और अभिरक्षा कानूनों में सुधार" पर अपनी 257वीं रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि:

प्रमुख चिंता:

- हालाँकि वैवाहिक विवाद में न्यायालय माँ को बच्चे की कस्टडी प्रदान करने का अधिकार दे सकता हैं परंतु कानून में संरक्षकता मुख्य रूप से पिता के पास है और यह विरोधाभास इस बात पर प्रकाश डालता है कि माता को देखभाल करने वाले के रूप में माना जाता है, लेकिन बच्चों के लिये निर्णय लेने वालों के रूप में नहीं।

आगे की राह

- विभिन्न सरकारी विभागों को यह सुनिश्चित करने के लिये अपने नियमों में सक्रिय रूप से संशोधन करना चाहिये कि वे गीता हरिहरन फैसले के अनुरूप हैं क्योंकि कानूनों में संशोधन एक चुनौतीपूर्ण अभ्यास हो सकता है।

- जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक लोगों को राहत के लिये अदालतों का चक्कर लगाना पड़ता है।

विगत वर्षों के प्रश्नएक कानून जो कार्यपालिका या प्रशासनिक प्राधिकरण को किसी मामले में अनिर्देशित और अनियंत्रित विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन करता है? (a) अनुच्छेद 14 उत्तर: (a) |

स्रोत: द हिंदू

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

चंद्रमा पर आर्गन-40 का वितरण

प्रिलिम्स के लिये:चंद्रमा की वायुमंडलीय संरचना एक्सप्लोरर-2 (CHACE-2), चंद्रयान- 1 और 2, नोबल गैसें आर्गन-40, आवर्त सारणी। मेन्स के लिये:विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, चंद्रयान-2 के संदर्भ में भारतीयों की उपलब्धियांँ। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में चंद्रयान-2 पर स्थित स्पेक्ट्रोमीटर ‘चंद्राज़ एटमॉस्फेरिक कम्पोज़िशन एक्सप्लोरर-2’ (Chandra's Atmospheric Composition Explorer- CHACE-2) द्वारा नोबल गैसों में से एक आर्गन-40 के वितरण से संबंधित पहली खोज की गई है।

- भारत द्वारा जुलाई 2019 में चंद्रयान-2, (चंद्र अन्वेषण मिशन) को चंद्रयान-1 के बाद सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया।

प्रमुख बिंदु

- चंद्रयान-2 के बारे में:

- यह लगभग 3,877 किलोग्राम का एक एकीकृत 3-इन-1 अंतरिक्षयान है, जिसमें चंद्रमा का एक ऑर्बिटर 'विक्रम' (विक्रम साराभाई के नाम से प्रेरित), लैंडर और प्रज्ञान (Wsdon) नामक रोवर शामिल है, साथ ही इसके तीनों घटकों को चंद्रमा का अध्ययन करने के लिये वैज्ञानिक उपकरणों से सुसज्जित किया गया है।

- इसमें एक ऑर्बिटर, जिसके लैंडर का नाम विक्रम था तथा चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र का पता लगाने के लिये प्रज्ञान नामक रोवर शामिल था।

- लैंडर की विफलता: विक्रम लैंडर इसरो द्वारा पूर्व निर्धारित योजना के अनुरूप ही उतर रहा था और सितंबर 2019 में चंद्रमा की सतह से 2.1 किमी. की ऊँचाई तक इसके सामान्य प्रदर्शन को देखा गया था।

- यदि एक सफल सॉफ्ट-लैंडिंग हो जाती तो भारत, तत्कालीन सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाता।

- ऑर्बिटर: यह सतह के उच्च-रिज़ॉल्यूशन त्रि-आयामी मानचित्र बनाने के लिये विभिन्न प्रकार के कैमरों से लैस है।

- यह चंद्रमा और इसके वातावरण पर खनिज संरचना का अध्ययन करेगा और पानी की प्रचुरता का आकलन भी करेगा।

- उद्देश्य: चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं की उपस्थिति से जुड़े प्रमाण पर शोध को आगे बढ़ाना और चंद्रमा पर पानी की सीमा तथा वितरण का अध्ययन करना, चंद्रमा की स्थलाकृति, भूकंप विज्ञान, सतह और वातावरण की संरचना का अध्ययन करना।

प्रमुख निष्कर्ष:

- माना जाता है कि चंद्र बाह्यमंडल में पाई जाने वाली गैस चंद्र सतह से उत्सर्जित है।

- CHACE-2 के अवलोकन से पता चलता है कि आर्गन-40 के वितरण में महत्त्वपूर्ण स्थानिक विविधता है।

- दक्षिणी ध्रुव ऐटकेन भूभाग पर (KREEP) अर्थात् पोटेशियम (K), दुर्लभ-मृदा तत्त्व और फास्फोरस (P) सहित कई क्षेत्रों में स्थानीयकृत संवर्द्धन (आर्गन उभार के रूप में ) विद्यमान है।

चंद्र बहिर्मंडल:

- 'बहिर्मंडल' एक आकाशीय पिंड के ऊपरी वायुमंडल का सबसे बाहरी क्षेत्र है जहाँ परमाणु और अणु शायद ही कभी एक-दूसरे से टकराते हैं और अंतरिक्ष में गति कर सकते हैं।

- पृथ्वी के चंद्रमा में एक सतह सीमा बहिर्मंडल है। चंद्रमा के बहिर्मंडल में विभिन्न घटकों को विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा सतह से पोषित किया जाता है, जैसे:

- थर्मल डिसाॅर्प्शन (Thermal Desorption): उष्मीय निकास (Thermal Escape) जिसे जीन्स एस्केप भी कहा जाता है, द्वारा बहिर्मंडलीय परमाणु अंतरिक्ष में खो सकते हैं।

- फोटो-स्टीमुलेटेड डिसाॅर्प्शन (Photo-Stimulated Desorption): परमाणु फोटो-आयनीकरण द्वारा आयनित होकर सौर पवन आयनों के साथ आवेशों का स्थानांतरण करते हैं।

- सोलर विंड स्पटरिंग (Solar wind Sputtering): सौर पवन के संवहन विद्युत क्षेत्र द्वारा परमाणुओं को प्रवाहित किया जा सकता है।

- सूक्ष्म उल्कापिंड प्रभाव वाष्पीकरण (Micrometeorite Impact Vaporization): सूक्ष्म उल्कापिंड का प्रभाव आमतौर पर पर्याप्त रूप से शक्तिशाली होता है जिससे प्रभावकारी कण का वाष्पीकरण होता है, साथ ही प्रभावकारी कण की तुलना में एक क्रेटर उत्पन्न होता है।

- एक सूक्ष्म उल्कापिंड एक कक्षीय मलबा है जो रेत के एक दाने से भी छोटा होता है।

- इस प्रकार चंद्र बहिर्मंडल कई स्रोत और सिंक प्रक्रियाओं के बीच एक गतिशील संतुलन के परिणामस्वरूप मौजूद है।

डिस्कवरी का महत्त्व:

- नोबल गैसें सरफेस-एक्सोस्फीयर इंटरैक्शन की प्रक्रियाओं को समझने के लिये महत्त्वपूर्ण ट्रेसर के रूप में कार्य करती हैं तथा आर्गन-40 (Ar-40) चंद्र बहिर्मंडलीय प्रजातियों की गतिशीलता का अध्ययन करने के लिये एक महत्त्वपूर्ण ट्रेसर परमाणु है।

- यह चंद्रमा की सतह या लूनार सरफेस के पहले कुछ दस मीटर नीचे रेडियोजनिक गतिविधियों को समझने में भी मदद करेगा।

- Ar-40 चंद्रमा की सतह के नीचे मौजूद पोटेशियम-40 (K-40) के रेडियोधर्मी विघटन से उत्पन्न होता है।

- एक बार बनने के बाद यह इंटर ग्रैनुलर स्पेस (Inter-granular Space) के माध्यम से फैलता तथा स्राव व दोषों के माध्यम से चंद्र वहिर्मंडल तक अपना रास्ता बनाता है।

- CHACE-2 चंद्रमा के भूमध्यरेखीय और मध्य अक्षांश क्षेत्रों को कवर करते हुए Ar-40 की दैनिक और स्थानिक भिन्नता प्रदान करते हैं।

- चंद्रयान-2 मिशन के परिणाम की विशिष्टता इस तथ्य में निहित है, हालाँकि अपोलो -17 (1972) और लूनार एटमॉस्फियर एंड डस्ट एन्वायरनमेंट एक्सप्लोरर (LADEE मिशन 2014) ने चंद्र बहिर्मंडल में Ar-40 की उपस्थिति का पता लगाया है तथा यह माप चंद्रमा के निकट-भूमध्यरेखीय क्षेत्र तक ही सीमित है।

- CHACE-2 द्वारा आर्गन उभार का अवलोकन अज्ञात या अतिरिक्त हानि प्रक्रियाओं के संकेत हैं।

नोबल/उत्कृष्ट गैसें:

- नोबल गैस सात रासायनिक तत्त्वों का एक समूह है जिसे आवर्त सारणी के समूह 18 (VIIIa) में रखा गया है।

- तत्त्व हीलियम (He), नियॉन (Ne), आर्गन (Ar), क्रिप्टन (Kr), ज़ेनॉन (Xe), रेडॉन (Rn) और ओगनेसन (Og) हैं।

- उत्कृष्ट गैसें रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, ज्वलनशील होती हैं।

- हालाँकि हाल के अध्ययनों ने ज़ेनॉन, क्रिप्टन और रेडॉन के प्रतिक्रियाशील यौगिकों को प्रदर्शित किया है।

- जैसे-जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है, नोबल गैसों की प्रचुरता कम होती जाती है।

- हाइड्रोजन के बाद ब्रह्मांड में हीलियम सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्त्व है।

|

निम्नलिखित में से कौन-सा/से युग्म सही है/हैं? (2014) अंतरिक्षयान उद्देश्य

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 उत्तर: (b) |

स्रोत: द हिंदू

शासन व्यवस्था

ई-बिल प्रणाली

प्रिलिम्स के लिये:ई-बिल प्रणाली, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। मेन्स के लिये:ई-गवर्नेंस, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, ई-बिल प्रोसेसिंग सिस्टम का महत्त्व। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 46वें सिविल लेखा दिवस के अवसर पर ‘ई-बिल प्रणाली’ का शुभारंभ किया।

- भारत में वित्तीय समावेशन अभियान को सुविधाजनक बनाने के लिये प्रौद्योगिकी का उपयोग करने हेतु केंद्रीय बजट 2022 में इसकी घोषणा की गई थी।

- 1 मार्च, 1976 को भारतीय सिविल लेखा सेवा (ICAS) की स्थापना की वर्षगाँठ को चिह्नित करने के लिये हर वर्ष "नागरिक लेखा दिवस" मनाया जाता है।

- भारतीय सिविल लेखा सेवा भारत सरकार (जीओआई) के लिये वित्तीय प्रबंधन सेवाओं के वितरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:

- ई-बिल प्रणाली व्यापक पारदर्शिता और भुगतान की प्रक्रिया में तेज़ी लाने के लिये ‘ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस (ईओडीबी) व डिजिटल इंडिया इको-सिस्टम का हिस्सा है।

- सरल शब्दों में ई-बिल प्रोसेसिंग सिस्टम कागज़ के पारंपरिक उपयोग के बजाय बिलों के डिजिटल रूप से लेन-देन करने का एक तरीका है।

- वर्तमान में सरकार को विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं को अपने बिलों की भौतिक, स्याही से हस्ताक्षरित प्रतियाँ भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों/ कार्यालयों में जमा करनी होती हैं।

- इलेक्ट्रॉनिक रूप से बिलिंग किये जाने पर ग्राहक अपने बिल ऑनलाइन, ई-मेल के माध्यम से या मशीन-पठनीय डेटा फॉर्म में प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

- शुरू की गई नई ई-बिल प्रणाली के तहत विक्रेता/आपूर्तिकर्त्ता किसी भी समय डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से अपने घरों/कार्यालयों पर सुविधापूर्वक सहायक दस्तावेज़ो के साथ अपने बिल ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं।

- प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक बिल को अधिकारियों द्वारा हर चरण में डिजिटल रूप से संसाधित किया जाएगा और अंत में भुगतान को विक्रेता के बैंक खाते में डिजिटल रूप से जमा किया जाएगा।

- विकास:

- वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में लेखा महानियंत्रक के कार्यालय में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) प्रभाग द्वारा विकसित किया गया है।

ई-बिल प्रोसेसिंग सिस्टम के प्रमुख उद्देश्य

- सरकार के सभी विक्रेताओं/आपूर्तिकर्त्ताओं को किसी भी समय कहीं से भी अपने बिल/दावे जमा करने की सुविधा प्रदान करना।

- आपूर्तिकर्त्ताओं और सरकारी अधिकारियों के बीच भौतिकीय इंटरफेस को हटाना।

- बिलों/दावों के प्रसंस्करण में दक्षता बढ़ाना।

- "फर्स्ट-इन-फर्स्ट-आउट" (First-In-First-Out"-FIFO) पद्धति के माध्यम से बिलों के प्रसंस्करण को कम करना।

ई-बिल प्रोसेसिंग सिस्टम का महत्त्व:

- पारदर्शिता बढ़ाना:

- यह आपूर्तिकर्त्ताओं और ठेकेदारों को अपना दावा ऑनलाइन जमा करने की अनुमति देकर पारदर्शिता, दक्षता और फेसलेस-पेपरलेस भुगतान प्रणाली को बढ़ाएगा, जिसे वास्तविक समय के आधार पर ट्रैक किया जा सकेगा।

- वास्तविक समय के आधार पर ट्रैक करने योग्य:

- वित्त मंत्रालय के अनुसार, आपूर्तिकर्त्ता और ठेकेदार अपना दावा ऑनलाइन जमा नहीं कर पाएंगे यह वास्तविक समय के आधार पर ट्रैक करने योग्य होगा।

- प्रभावी समय:

- चूँकि ई-बिलिंग का तरीका समय-कुशल, त्वरित और सरल होगा जो भारत को डिजिटल बनाने हेतु सरकार के लिये बेहतर होगा तथा ई-बिल प्रोसेसिंग सिस्टम से त्रुटियाँ भी कम होंगी।

PFMS के बारे में:

- PFMS, जिसे पहले सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनीटरिंग सिस्टम (Central Plan Schemes Monitoring System- CPSMS) के नाम से जाना जाता था, एक वेब-आधारित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसे वित्त मंत्रालय के लेखा महानियंत्रक (Controller General of Accounts- CGA) के कार्यालय द्वारा विकसित और कार्यान्वित किया गया है।

- PFMS को शुरू में वर्ष 2009 के दौरान योजना आयोग की केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य भारत सरकार की सभी योजनाओं के तहत जारी धनराशि को ट्रैक करना और कार्यक्रम कार्यान्वयन के सभी स्तरों पर व्यय की वास्तविक समय पर रिपोर्टिंग करना था।

- PFMS का प्राथमिक उद्देश्य एक कुशल निधि प्रवाह प्रणाली के साथ-साथ भुगतान सह लेखा नेटवर्क स्थापित करके भारत सरकार (Government of India- GoI) के लिये एक ठोस सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की सुविधा प्रदान करना है।

विगत वर्षों के प्रश्नविनिर्माण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार की हालिया नीतिगत पहल क्या है/हैं?

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 उत्तर: (d) |