इन्फोग्राफिक्स

महत्त्वपूर्ण तथ्य

भारतीय शहरों में वायु प्रदूषण और मृत्यु दर

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

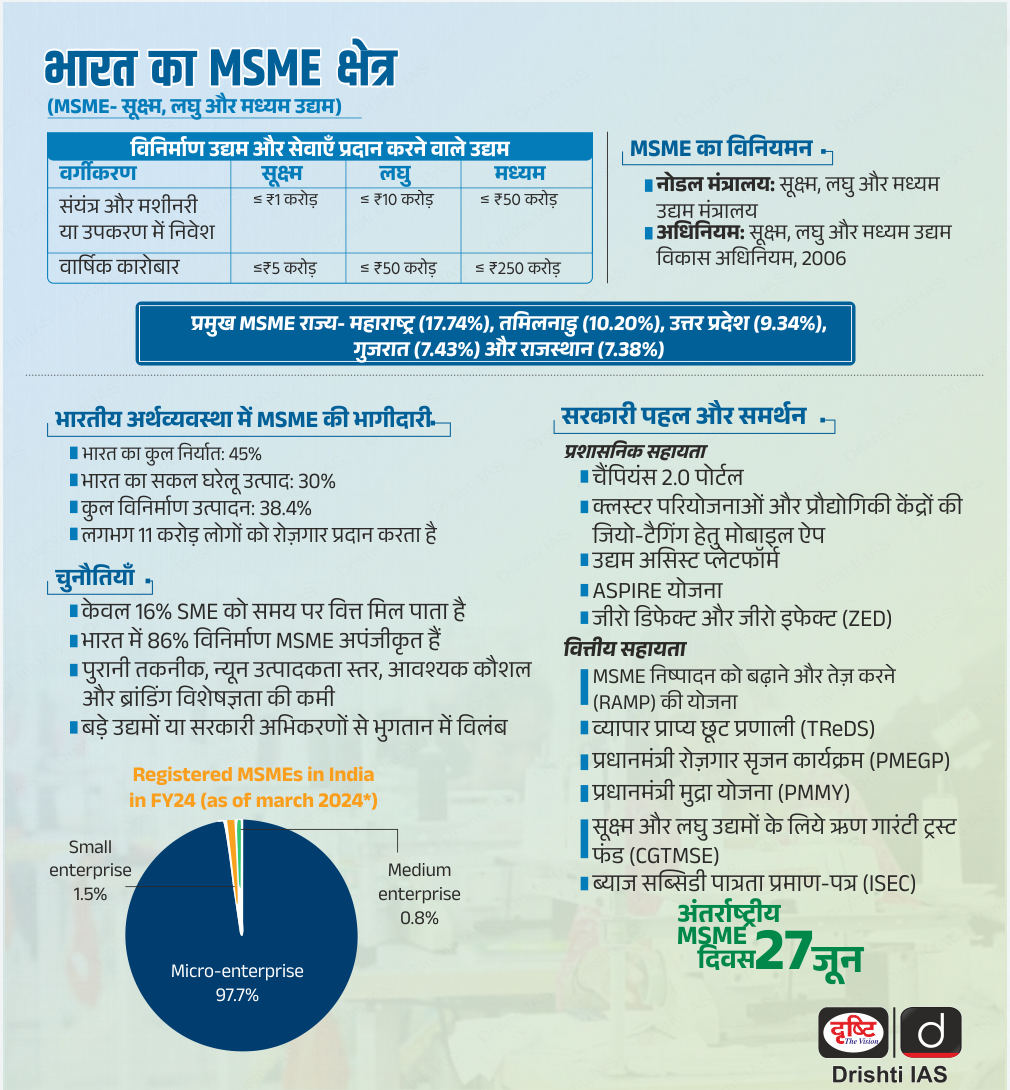

हाल ही में लैंसेट ने वर्ष 2008 और 2019 के बीच भारत के 10 प्रमुख शहरों में अल्पकालिक वायु प्रदूषण (PM2.5) जोखिम तथा मृत्यु दर के बीच संबंधों की जाँच करने वाला प्रथम बहु-शहरीय अध्ययन (First Multi-City Study) प्रकाशित किया है।

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं?

- वायु प्रदूषण के कारण मृत्यु: अध्ययन से पता चला है कि जाँच किये गए 10 शहरों में प्रतिवर्ष 33,000 से अधिक मौतें (कुल मृत्यु दर का लगभग 7.2%) वायु प्रदूषण के कारण होती हैं।

- उच्चतम मृत्यु दर: दिल्ली में वायु प्रदूषण सबसे अधिक है, जहाँ वायु प्रदूषण के कारण होने वाली वार्षिक मौतों का 11.5% (12,000 मौतें) है।

- शिमला में सबसे कम मृत्यु दर: शिमला वायु प्रदूषण के कारण सबसे कम मृत्यु दर वाला शहर बन गया है, जहाँ प्रतिवर्ष केवल 59 मृत्यु (जो कुल मौतों का 3.7% है) होती हैं।

- सुरक्षित वायु गुणवत्ता मानकों का लगातार उल्लंघन: स्थापित वायु गुणवत्ता मानकों का लगातार उल्लंघन हुआ है। विश्लेषण किये गए दिनों में से 99.8% दिनों में PM2.5 सांद्रता लगातार विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization's- WHO) की सुरक्षित सीमा (15 μg/m³) से अधिक रही।

- प्रदूषण स्तर में वृद्धि के साथ स्वास्थ्य स्थिति पर प्रभाव: PM2.5 सांद्रता में प्रत्येक 10 μg/m³ की वृद्धि से दस शहरों में मृत्यु दर में 1.42% की वृद्धि हुई।

- अन्य शहरों की अपेक्षा कम प्रदूषित शहरों, जैसे कि बंगलुरु और शिमला, में PM2.5 सांद्रता में वृद्धि के साथ मृत्यु दर में वृद्धि की अधिक संभावना देखी गई।

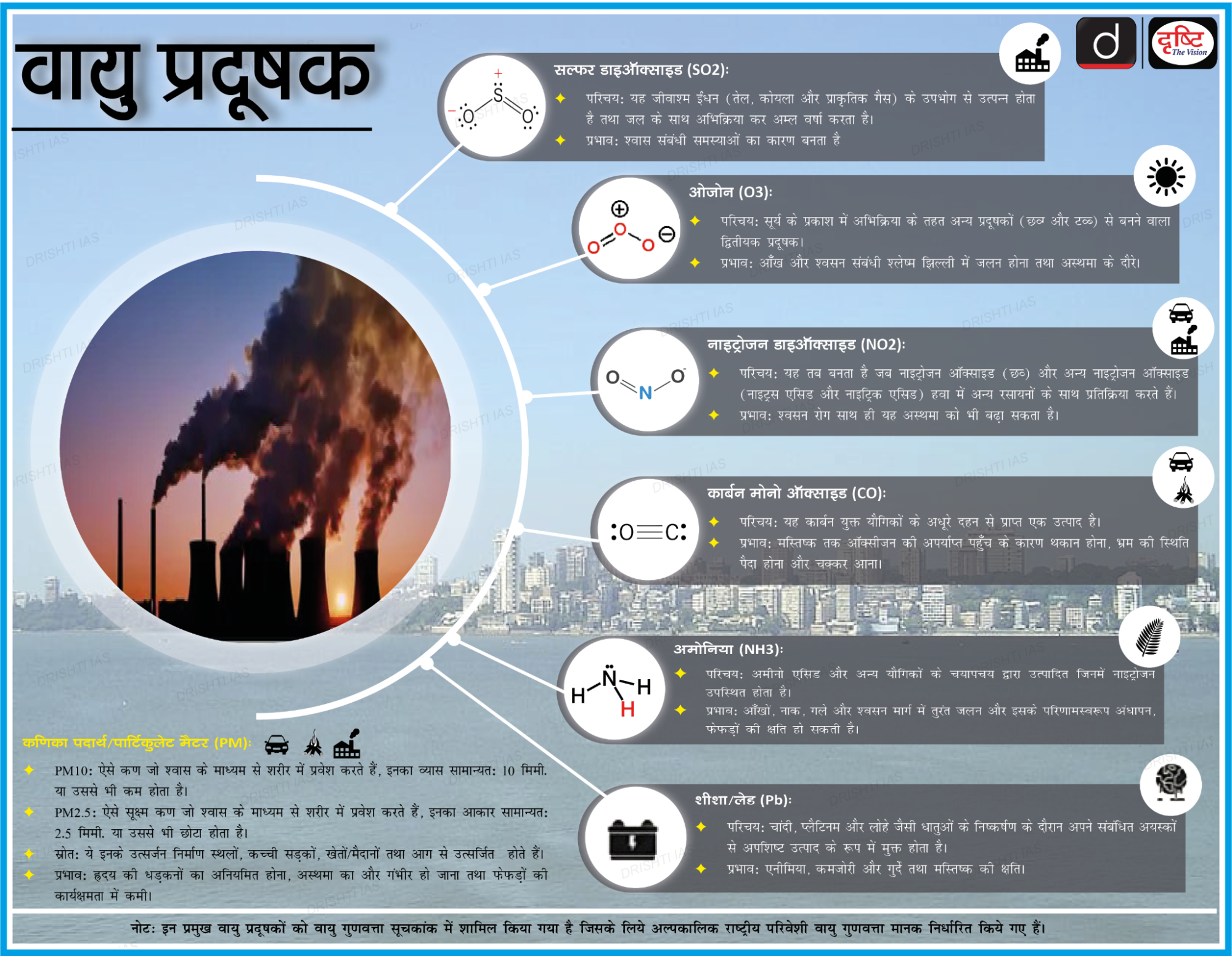

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. हमारे देश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक के परिकलन करने में साधारणतया निम्नलिखित वायुमंडलीय गैसों में से किनको विचार में लिया जाता है? (2016)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1, 2 और 3 उत्तर: (b) मेन्स:प्रश्न. विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू. एच. ओ.) द्वारा हाल ही में जारी किये गए संशोधित वैश्विक वायु गुणवत्ता दिशा-निर्देशों (ए. क्यू. जी.) के मुख्य बिंदुओं का वर्णन कीजिये। विगत 2005 के अद्यतन से ये किस प्रकार भिन्न हैं? इन संशोधित मानकों को प्राप्त करने के लिये भारत के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में किन परिवर्तनों की आवश्यकता है? (2021) |

भारतीय राजव्यवस्था

मंत्रिमंडलीय समितियों में नियुक्ति

प्रिलिम्स के लिये:मंत्रिमंडलीय समितियाँ, लोकसभा अध्यक्ष, संसद सदस्य, प्रधानमंत्री, स्थायी समितियाँ मेन्स के लिये:मंत्रिमंडलीय समितियों के लिये चुनौतियाँ, मंत्रिमंडलीय समितियों के लिये सुझाव |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार ने आठ मंत्रिमंडलीय समितियों का गठन किया, जिसमें आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) में तीन नए सदस्य शामिल किये गए तथा मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति (ACC) तथा सुरक्षा पर मंत्रिमंडलीय समिति (CCS) में कोई बदलाव नहीं किया गया।

- एक अन्य घटनाक्रम में, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा संसद सदस्यों के शपथ ग्रहण नियमों में संशोधन किया है, जिसके तहत सदन के सदस्य के रूप में शपथ के दौरान उन्हें किसी भी टिप्पणी करने से रोका गया है।

मंत्रिमंडलीय समितियाँ क्या हैं?

- परिचय:

- मंत्रिमंडलीय समितियाँ, केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक उपसमूह है, जिसमें चयनित केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं।

- इन समितियों की स्थापना विभिन्न समूहों, जैसे आर्थिक मामलों, सुरक्षा, संसदीय मामलों एवं राजनीतिक मामलों से निपटने वाले समूहों के बीच ज़िम्मेदारियों को विभाजित करके निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिये की जाती है।

- वे जटिल मुद्दों पर विस्तृत विचार-विमर्श करते हैं तथा उनका कुशलतापूर्वक निपटान सुनिश्चित करते हैं, जिन्हें अंतिम अनुमोदन के लिये पूर्ण मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

- वे श्रम विभाजन तथा प्रभावी प्रत्यायोजन के सिद्धांतों पर आधारित हैं।

- प्रकार:

- स्थायी (स्थायी प्रकृति)

- तदर्थ (विशेष समस्याओं के समाधान हेतु अस्थायी प्रकृति)

- मंत्रिमंडलीय समितियों की विशेषताएँ: वे प्रकृति में संविधानेत्तर हैं और कार्य-नियम उनकी स्थापना का प्रावधान करते हैं।

- भारत में कार्यपालिका भारत सरकार कार्य संचालन नियम, 1961 के अंतर्गत कार्य करती है।

- ये नियम संविधान के अनुच्छेद 77(3) के अनुसार हैं, "राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्यों को अधिक सुविधाजनक और उक्त कार्यों को मंत्रियों के बीच आवंटन के लिये नियम बनाएगा।"

- भारत में कार्यपालिका भारत सरकार कार्य संचालन नियम, 1961 के अंतर्गत कार्य करती है।

- सदस्यता:

- इन्हें प्रधानमंत्री द्वारा समय की आवश्यकताओं और परिस्थिति के अनुसार स्थापित किया जाता है।

- इनकी सदस्य संख्या तीन से आठ तक होती है। इनमें आमतौर पर केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं। हालाँकि गैर-कैबिनेट मंत्रियों को उनकी सदस्यता से वंचित नहीं किया जाता है।

- इनमें न केवल अपने अधीन आने वाले विषयों के प्रभारी मंत्री शामिल होते हैं, बल्कि अन्य वरिष्ठ मंत्री भी शामिल होते हैं।

- यदि प्रधानमंत्री किसी समिति के सदस्य हैं, तो वे अनिवार्य रूप से इसकी अध्यक्षता करते हैं।

- वे न केवल मुद्दों को सुलझाते हैं और कैबिनेट के विचार के लिये प्रस्ताव तैयार करते हैं, बल्कि निर्णय भी लेते हैं। हालाँकि कैबिनेट उनके निर्णयों की समीक्षा कर सकता है।

- 8 मंत्रिमंडल समितियों (Cabinet Committee) की सूची:

- आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA)

- कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC)

- सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (CCS)

- आवास पर कैबिनेट समिति

- संसदीय मामलों पर कैबिनेट समिति (सुपर-कैबिनेट के रूप में संदर्भित)

- राजनीतिक मामलों पर कैबिनेट समिति

- निवेश और विकास पर कैबिनेट समिति

- कौशल, रोज़गार और आजीविका पर कैबिनेट समिति

- हाल में हुए परिवर्तन:

- गृह मंत्री इन सभी समितियों में शामिल होने वाले एकमात्र कैबिनेट सदस्य हैं।

- आवास समिति और संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति को छोड़कर सभी छह समितियों के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं।

- नियुक्ति समिति में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं और जिसमें गृह मंत्री एकमात्र सदस्य हैं।

संसदीय समितियाँ

- संसदीय समितियाँ विशेष समितियाँ होती हैं, जो संसद के विस्तृत कार्यों को संभालने के लिये गठित की जाती हैं, जो प्रायः इतना जटिल और व्यापक होता है कि उसे सदनों की पूर्ण बैठकों में पूरा नहीं किया जा सकता।

- वे विशिष्ट मामलों में विस्तृत जाँच, चर्चा और जाँच सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक हैं। संसदीय समितियाँ विभिन्न प्रकार की होती हैं जैसे- स्थायी समितियाँ, विभाग-संबंधित स्थायी समितियाँ (DRSCs) आदि।

मंत्रियों के समूह

- ये तदर्थ निकाय हैं जो कुछ आकस्मिक मुद्दों और गंभीर समस्या क्षेत्रों पर मंत्रिमंडल को सिफारिशें देने के लिये गठित किये गए हैं।

- इनमें से कुछ मंत्री समूह मंत्रिमंडल की ओर से निर्णय लेने के लिये अधिकृत हैं, जबकि अन्य मंत्री कैबिनेट समितियों को सिफारिशें करते हैं।

- मंत्रिसमूहों की संस्था मंत्रालयों के बीच समन्वय का एक व्यवहार्य और प्रभावी बन गई है।

- संबंधित मंत्रालयों के प्रमुख मंत्रियों को संबंधित मंत्री समूह में शामिल किया जाता है और जब सलाह स्पष्ट हो जाती है तो उन्हें भंग कर दिया जाता है।

लोकसभा अध्यक्ष ने सांसदों हेतु शपथ ग्रहण नियमों में किया संशोधन:

- सदन के कामकाज से संबंधित विशिष्ट मामलों को प्रबंधित करने के लिये 'अध्यक्ष द्वारा निर्देश' के अंतर्गत 'निर्देश 1' में एक नया खंड जोड़ा गया है, जो मौजूदा नियमों के अंतर्गत स्पष्ट रूप से शामिल नहीं है।

- ‘निर्देश 1’ में संशोधन के अनुसार, नए खंड 3 में कहा गया है कि कोई सदस्य निर्धारित प्रपत्र में उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में किसी भी शब्द या अभिव्यक्ति का उपयोग किये बिना शपथ लेगा और प्रतिज्ञान करेगा।

कैबिनेट समितियों की चुनौतियाँ क्या हैं?

- ओवरलैपिंग जनादेश: इससे देरी, अक्षमता और समितियों के बीच संघर्ष होता है क्योंकि वे नियंत्रण के लिये लड़ते हैं। प्रस्ताव में रुकावट आ जाती हैं जिससे निर्णय लेने में देरी होती है।

- विशेषज्ञता की कमी: स्वास्थ्य सेवा नीति पर केंद्रित समिति में चिकित्सा पेशेवरों की कमी हो सकती है। इससे गलत निर्णय लिये जा सकते हैं और अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं। इस प्रकार विशेषज्ञों की कमी के कारण दीर्घकालिक नीतिगत परिणाम हो सकते हैं।

- सूचना साइलो और खराब संचार: समितियाँ अलग-थलग होकर काम कर सकती हैं, सूचना साझा नहीं कर सकती या सहयोग नहीं कर सकती। इससे अस्पष्टता पैदा होती है तथा समग्र दृष्टिकोण में बाधा आती है। इससे प्रयासों में पुनरावृत्ति होती है, तालमेल के अवसर चूक जाते हैं और सीमित सूचना के आधार पर निर्णय लिये जाते हैं।

- राजनीतिक दबाव और अल्पकालिकता: राजनीतिक विचार समितियों को दीर्घकालिक रणनीतिक योजना के बजाय अल्पकालिक लाभ को प्राथमिकता देने के लिये प्रेरित कर सकते हैं। इससे सक्रिय समाधानों के बजाय प्रतिक्रियात्मक उपाय हो सकते हैं।

- जवाबदेही और पारदर्शिता का अभाव: लिये गए निर्णयों को छिपाया नहीं जाना चाहिये क्योंकि इससे विश्वास में कमी आती है। समिति की गतिविधियों और निर्णयों के बारे में स्पष्ट जानकारी के बिना विधायिका उन्हें जवाबदेह नहीं ठहरा सकती।

- सत्ता का संकेंद्रण: यदि निर्णय लेने का अधिकार केवल कुछ समितियों या व्यक्तियों के पास होगा तो मूल्यवान मत के बहिष्कृत होने की संभावना है। इसके परिणामस्वरूप लिये गए निर्णय असंतुलित हो सकते हैं। यह संभव है कि महत्त्वपूर्ण मत की अनदेखी हो जाएगी जिससे संभावित रूप से सृजनात्मक समाधानों की उपेक्षा हो सकती है और असंतुष्ट पक्षों में आक्रोश उत्पन्न हो सकता है।

आगे की राह

- स्पष्ट अधिदेश: किसी भी प्रकार की संशयात्मक स्थिति से बचने के लिये समिति के अधिदेशों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिये। अंतर-समिति विवादों के लिये एक केंद्रीय संघर्ष समाधान निकाय की स्थापना करने की आवश्यकता है।

- विशेषज्ञ नियुक्ति: सलाहकार या अस्थायी समिति सदस्यों के रूप में विषय वस्तु विशेषज्ञों की नियुक्ति की जानी चाहिये। विशेष ज्ञान हेतु विदेशी प्रबुद्ध मंडलों के साथ साझेदारी की जा सकती है।

- बेहतर सूचना साझाकरण: सभी समितियों के लिये एक केंद्रीकृत सूचना साझाकरण प्लेटफॉर्म स्थापित करने की आवश्यकता है। सहयोग को बढ़ावा देने के लिये नियमित अंतर-समिति पत्रसार (Briefings) किया जाना चाहिये।

- दीर्घकालिक लक्ष्य: समितियों को अल्पकालिक कार्रवाई के साथ-साथ दीर्घकालिक रणनीतिक योजनाएँ बनाने हेतु अधिदेश दिया जाना चाहिये। निर्णय लेने की प्रक्रिया में निष्पक्ष आर्थिक या सामाजिक प्रभाव आकलन को एकीकृत करने की आवश्यकता है।

- जवाबदेहिता: नियमित रूप से बैठक का कार्यविवरण और सारांश जारी करना जवाबदेहिता सुनिश्चित करता है।

- व्यापक-आधारित परामर्श: परामर्श अधिक व्यापक-आधारित होना चाहिये। अन्य कैबिनेट सदस्यों को विशेष आमंत्रण देकर आमंत्रित किया जाना चाहिये।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: मंत्रिमंडलीय समितियों की भूमिका और महत्त्व की विवेचना कीजिये। नीति के निर्माण और इसके कार्यान्वयन में उनकी प्रभावकारिता बढ़ाने के उपायों का सुझाव दीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न सचिवालय मंत्रिमंडल का निम्न में से क्या है? (2014)

नीचे दिये गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 उत्तर: (c) मेन्स:प्रश्न. आपकी दृष्टि में, भारत में कार्यपालिका की जवाबदेही को निश्चित करने में संसद कहाँ तक समर्थ है? (2021) |

शासन व्यवस्था

आपदा प्रबंधन और भगदड़

प्रिलिम्स के लिये:राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005, रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान (RFID) मेन्स के लिये:आपदा प्रबंधन, भगदड़ प्रबंधन चुनौतियों से निपटने की रणनीति। |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में देश ने उत्तर प्रदेश के हाथरस ज़िले में एक और दुखद भगदड़ देखी जिसमें 100 से अधिक लोगों की जान चली गई।

- यह विनाशकारी घटना पिछले दो दशकों में देश भर में धार्मिक समारोहों और त्योहारों के दौरान हुई ऐसी ही त्रासदियों की लंबी सूची में शामिल हो गई है।

- ये घटनाएँ सीमित स्थानों में बड़ी भीड़ को प्रबंधित करने की मौजूदा चुनौतियों को उजागर करती हैं और बेहतर सुरक्षा उपायों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती हैं।

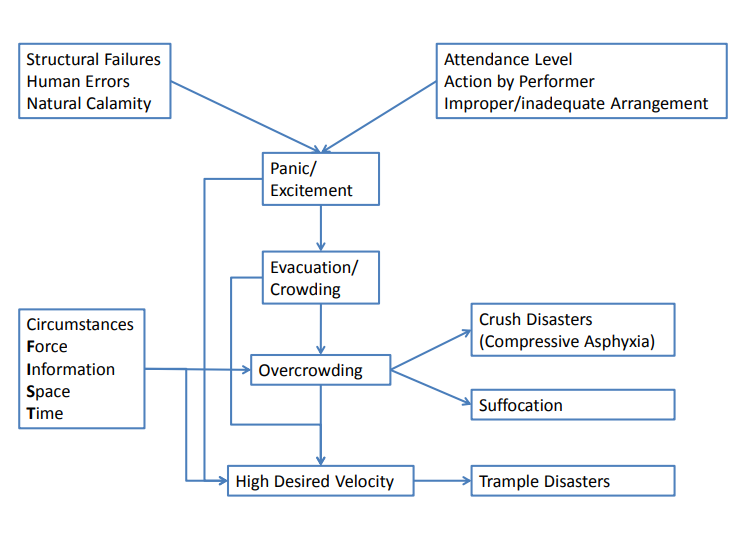

भगदड़ क्या होती है?

- परिचय: भगदड़ भीड़ का एक आवेगपूर्ण सामूहिक आंदोलन है जिसके परिणामस्वरूप लोग अक्सर घायल और उनकी मौतें होती हैं। यह अक्सर किसी खतरे की आशंका, भौतिक स्थान की हानि और संतुष्टिदायक कुछ पाने की सामूहिक इच्छा के कारण होता है।

- भगदड़ के दो मुख्य प्रकार हैं: एकदिशात्मक भगदड़ तब होती है जब एक ही दिशा में चलती भीड़ को बल में अचानक परिवर्तन का सामना करना पड़ता है, जो अचानक रुकने जैसी शक्तियों या टूटे हुए अवरोधों जैसी नकारात्मक शक्तियों के कारण उत्पन्न होता है।

- अशांत भगदड़ तब होती है जब भीड़ अनियंत्रित हो, अथवा भीड़ कई दिशाओं से आ जाए।

- भगदड़ में मृत्यु: भगदड़ के कारण निम्नलिखित प्रकार से मृत्यु हो सकती है:

- अभिघातजन्य श्वासावरोध: यह सबसे आम कारण है जो वक्ष या ऊपरी पेट के बाहरी दबाव के कारण होता है। यह 6-7 लोगों की मध्यम भीड़ में भी हो सकता है जो एक दिशा में धक्का दे रहे हो।

- अन्य कारण: मायोकार्डियल इन्फार्क्शन (दिल का दौरा), आंतरिक अंगों को प्रत्यक्ष रूप से दमित करने वाली चोटें, सिर की चोटें और गर्दन का संपीड़न।

- भगदड़ में योगदान देने वाले कारक:

- मनोवैज्ञानिक कारक: भगदड़ का प्राथमिक कारक या प्रवर्द्धक घबराहट है।

- इसमें आपात स्थितियों में सहयोगात्मक व्यवहार का अभाव शामिल है। घबराहट पैदा करने वाली स्थितियों में, सहयोगात्मक व्यवहार शुरुआत में लाभकारी होता है किंतु सहयोगात्मक व्यवहार में ह्रास के साथ वैयक्तिक अस्तित्व की प्रवृत्ति प्रबल हो जाती है और भगदड़ की स्थिति उत्पन्न होती है।

- पर्यावरण और संरचनात्मक तत्त्व:

- प्रकाश की उचित व्यवस्था का अभाव।

- भीड़ के प्रवाह का अनुचित प्रबंधन (विभिन्न समूहों के लिये भीड़ के प्रवाह को नियोजित करने में विफलता)।

- बैरियर अथवा भवनों का ढहना।

- बाहर निकलने या निकासी मार्गों का अवरुद्ध होना।

- आग का खतरा।

- भीड़ का अधिक घनत्व (जब घनत्व प्रति वर्ग मीटर 3-4 व्यक्तियों हो)। इस घनत्व की स्थिति में भवन से लोगों के निकास में लगने वाला समय बढ़ जाता है, जिससे घबराहट और भगदड़ का जोखिम उत्पन्न होता है।

- मनोवैज्ञानिक कारक: भगदड़ का प्राथमिक कारक या प्रवर्द्धक घबराहट है।

- भगदड़ का प्रभाव:

- मनोवैज्ञानिक अभिघात: जीवित बचे व्यक्तियों और साक्षियों को दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक अभिघात का सामना करना पड़ सकता है जिसमें पोस्ट-ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD) शामिल है।

- आर्थिक परिणाम: भगदड़ मुख्य रूप से आर्थिक रूप से वंचित व्यक्तियों को प्रभावित करती है, जिससे परिवार में आय अर्जित करने वाले व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है और समुदाय में आर्थिक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं।

- मृत व्यक्तियों के चिकित्सा व्यय, मुआवज़ा, कानूनी लागत और चोटों के कारण देश की आर्थिक उत्पादकता में कमी आती है।

- सामाजिक प्रभाव: भगदड़ जैसे घटनाओं से जनमानस का इवेंट आयोजकों और अधिकारियों में विश्वास की कमी, सामाजिक अशांति और दोष, और समुदाय के मनोबल तथा सामंजस्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

- ऐसे परिणामों के दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं, जिसके लिये अंतर्निहित मुद्दों को संबोधित करने और इसी तरह की घटनाओं को रोकने के प्रयासों की आवश्यकता होती है।

- बुनियादी ढाँचे पर प्रभाव: यह भौतिक बुनियादी ढाँचे जैसे कि बैरियर और भवनों को क्षति पहुँचा सकता है। बुनियादी ढाँचे की मरम्मत और उन्नयन से जुड़ी लागतों का वहन करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

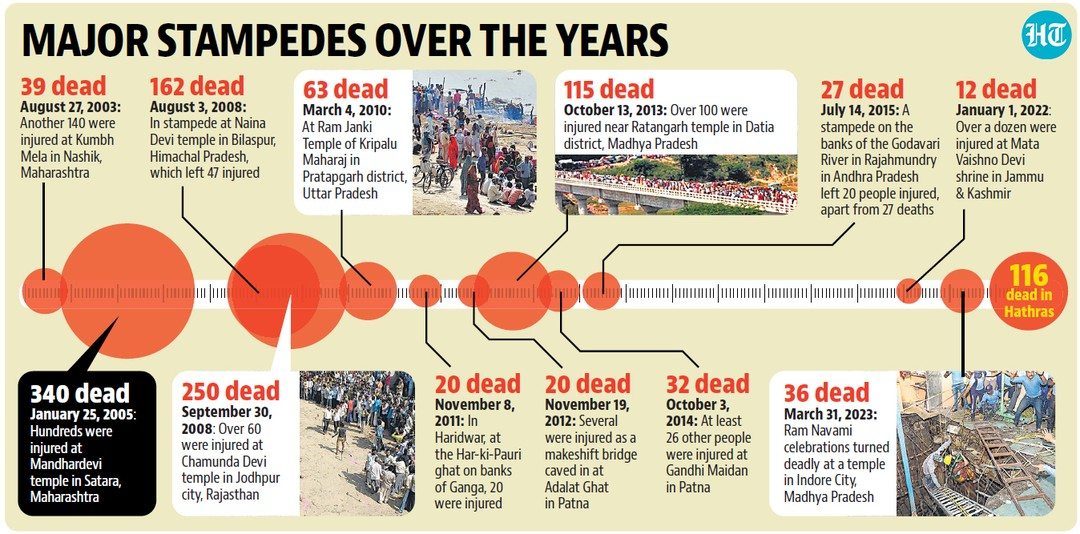

भारत में पहले हुई घातक भगदड़ों की परिस्थितियाँ क्या थीं?

- माता वैष्णो देवी तीर्थस्थल (2022): कश्मीर में एक हिंदू तीर्थयात्रा के दौरान भीड़ उमड़ने से 12 लोगों की मृत्यु हुई।

- मुंबई पैदल यात्री पुल (2017): भीड़भाड़ के समय भगदड़ में 22 लोगों की मृत्यु हुई।

- वाराणसी पुल (2016): धार्मिक समारोह के लिये भीड़ भरे पुल को पार करते समय 24 लोगों की मृत्यु हुई।

- गोदावरी नदी (2015): हिंदू स्नान उत्सव के दौरान भगदड़ में 27 लोगों की मृत्यु हुई।

- रतनगढ़ मंदिर (2013): पुल ढहने से हुई भगदड़ में 115 लोगों की मृत्यु हुई।

- इलाहाबाद रेलवे स्टेशन (2013): कुंभ मेले के दौरान प्लेटफॉर्म बदलने के कारण 36 लोगों की मृत्यु हुई।

- जोधपुर मंदिर (2008): नवरात्र उत्सव के दौरान भगदड़ में 168 लोगों की मृत्यु हुई।

- नैना देवी मंदिर (2008): भूस्खलन की अफवाहों के कारण हुई भगदड़ में 145 लोगों की मृत्यु हुई।

- वाई मंदिर (2005): भगदड़ और उसके बाद लगी आग में 258 लोगों की मृत्यु हुई।

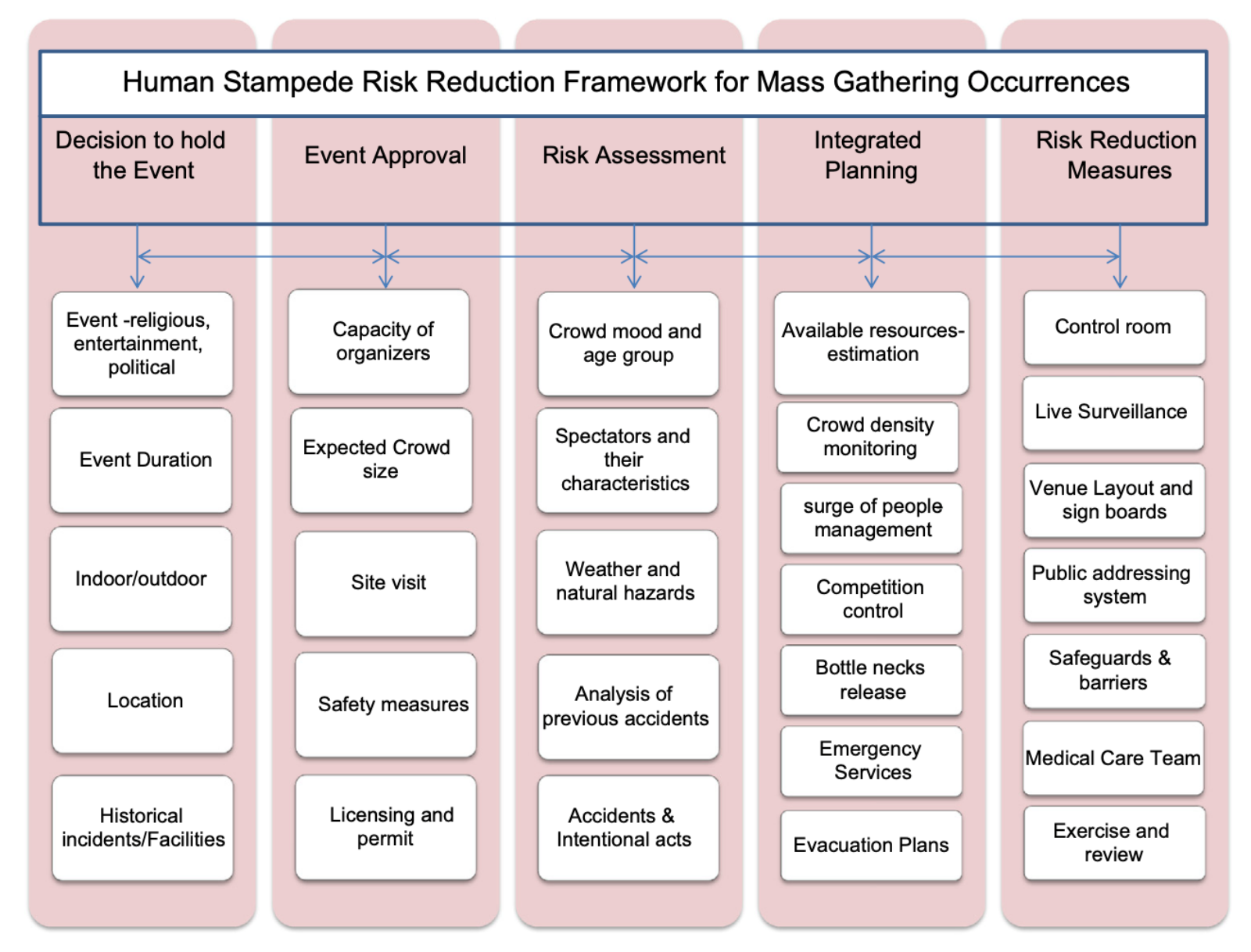

भगदड़ को नियंत्रित करने के लिये भारत की क्या पहल हैं?

- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) त्योहारों के दौरान सुरक्षित भीड़ प्रबंधन और सावधानियों के लिये दिशा-निर्देश प्रदान करता है।

- यातायात और भीड़ प्रबंधन: NDMA त्योहारों के दौरान यातायात को नियंत्रित करने, मार्ग मानचित्र प्रदर्शित करने और पैदल यात्रियों के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिये बैरिकेड्स का उपयोग करने की सलाह देता है।

- सुरक्षा उपाय: अपराधों को रोकने के लिये CCTV निगरानी और पुलिस की मौजूदगी बढ़ाने पर ज़ोर देते हुए, NDMA ने आयोजकों से अनधिकृत पार्किंग तथा स्टॉल का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने का आग्रह किया।

- चिकित्सा संबंधी तैयारियाँ: NDMA ने एम्बुलेंस को स्टैंडबाय पर रखने और चिकित्सा कर्मचारियों को तैयार रखने की सिफारिश की है, साथ ही नज़दीकी अस्पतालों को स्पष्ट संकेत भी दिये हैं।

- भीड़ से सुरक्षा के सुझाव: सभा के दौरान उपस्थित लोगों को निकास मार्गों और शांत व्यवहार के बारे में शिक्षित करते हुए, NDMA ने भगदड़ की स्थिति से निपटने के लिये तैयारियों पर ज़ोर दिया है।

- अग्नि सुरक्षा: NDMA सुरक्षित विद्युत वायरिंग, LPG सिलेंडर के उपयोग की निगरानी तथा आग से बचाव के लिये आतिशबाज़ी के साथ सावधानी बरतने पर प्रकाश डालता है।

- आपदा जोखिम न्यूनीकरण: NDMA आपदा न्यूनीकरण के लिये संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय रणनीति (UNISDR) के सहयोग से एशियाई मंत्रिस्तरीय सम्मेलन जैसे सरकारी पहलों और आगामी सम्मेलनों का समर्थन करता है, जिसमें आपदा के लचीलेपन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है तथा सेंदाई फ्रेमवर्क (Sendai Framework) को मान्यता दी जाती है।

- सामुदायिक उत्तरदायित्व: NDMA आपदा निवारण में सामूहिक उत्तरदायित्व को रेखांकित करता है तथा उत्सव के आयोजनों के दौरान सुरक्षा को बढ़ावा देता है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)

|

भगदड़ को रोकने के लिये क्या प्रयास किये जा सकते हैं?

- वास्तविक समय घनत्व निगरानी (Real-time Density Monitoring): वास्तविक समय में भीड़ घनत्व की निगरानी के लिये सेंसर (थर्मल, LiDAR) का एक नेटवर्क तैनात कर सकते हैं। यह डेटा, भीड़ के बढ़ने का अनुमान लगाने और प्रारंभिक चेतावनियों को ट्रिगर करने के लिये AI मॉडल में फीड किया जा सकता है।

- टिकट अथवा रिस्टबैंड में रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) टैग लगाना प्रारंभ करना। यह भीड़ की आवाजाही पर वास्तविक समय में नज़र रखने, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों की पहचान करने और डिस्प्ले के माध्यम से लक्षित संचार को सक्षम बनाने की अनुमति प्रदान करता है।

- वास्तविक समय में भीड़ की निगरानी के साथ-साथ विसंगति का पता लगाने के लिये उच्च-रिज़ॉल्यूशन कैमरों तथा थर्मल इमेजिंग से लैस ड्रोन का उपयोग करना। ये बड़ी स्क्रीन पर शांतिदायक संदेश या घोषणाएँ भी प्रदर्शित कर सकते हैं।

- इंटेलिजेंट लाइटिंग सिस्टम: भीड़-प्रतिक्रियाशील प्रकाश व्यवस्था लागू करना जो आंदोलन या शांत स्थितियों का मार्गदर्शन करने हेतु भीड़ घनत्व के आधार पर चमक एवं रंग को समायोजित कर सकती है।

- बायोल्यूमिनसेंट सामग्रियों से युक्त रास्ते के साथ वॉक-वे को लागू करना जो आपात स्थिति के मामले में स्वचालित रूप से उज्ज्वल चमकते हैं। यह गति को निर्देशित कर सकते है और साथ ही कम रोशनी वाली स्थितियों में घबराहट को भी कम कर सकता है।

- इंटरैक्टिव संचार डिस्प्ले: इंटरैक्टिव डिस्प्ले स्थापित करना जो वास्तविक समय में प्रतीक्षा समय, निकासी मार्ग और आवश्यक जानकारी को कई भाषाओं में दिखाएँ।

- अभियान: लोगों को भीड़ सुरक्षा प्रोटोकॉल और साथ ही साथ बड़ी सभाओं के दौरान उचित व्यवहार के बारे में शिक्षित करने के लिये जन जागरूकता अभियान चलाना।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: भगदड़ की रोकथाम के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण पहलों की प्रभावशीलता का विश्लेषण कीजिये। साथ ही इसमें क्या सुधार किये जा सकते हैं? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नमेन्स:प्रश्न: आपदा प्रबंधन में पूर्ववर्ती प्रतिक्रियात्मक उपागम से हटते हुए भारत सरकार द्वारा आरंभ किये गए अभिनूतन उपायों की विवेचना कीजिये। (2020) |