वैकोम सत्याग्रह

प्रिलिम्स के लिये:वैकोम सत्याग्रह के नेतागण, सत्याग्रह के कारक मेन्स के लिये:महत्त्व, वैकोम सत्याग्रह में महिलाओं की भूमिका |

चर्चा में क्यों?

वर्ष 2024 में वैकोम सत्याग्रह के सौ वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में केरल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों ने संयुक्त रूप से इसके शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया।

वैकोम सत्याग्रह:

- पृष्ठभूमि:

- त्रावणकोर में कुछ सबसे कठोर, परिष्कृत और निर्दयी सामाजिक मानक एवं रीति-रिवाज़ थे जो एक सामंती, सैन्यवादी और क्रूर सरकार की रियासत थी।

- एझावा और पुलाय जैसी निचली जातियों को अपवित्र माना जाता था तथा उन्हें उच्च जातियों से दूर रखने के लिये विभिन्न नियम बनाए गए थे।

- इनमें केवल मंदिर में प्रवेश पर ही नहीं बल्कि मंदिरों के आसपास की सड़कों पर चलने पर भी प्रतिबंध था।

- त्रावणकोर में कुछ सबसे कठोर, परिष्कृत और निर्दयी सामाजिक मानक एवं रीति-रिवाज़ थे जो एक सामंती, सैन्यवादी और क्रूर सरकार की रियासत थी।

- नेतागणों का योगदान:

- वर्ष 1923 में माधवन ने अखिल भारतीय कॉन्ग्रेस समिति की काकीनाडा बैठक में इस मुद्दे को एक प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया। इसके बाद जनवरी 1924 में केरल प्रदेश कॉन्ग्रेस समिति द्वारा गठित कॉन्ग्रेस अस्पृश्यता समिति ने इसे आगे बढ़ाया।

- माधवन, के.पी. केशव मेनन जो केरल प्रदेश कॉन्ग्रेस समिति के तत्कालीन सचिव थे और कॉन्ग्रेस नेता एवं शिक्षाविद के. केलप्पन (जिन्हें केरल के गांधी के नाम से भी जाना जाता है) को वैकोम सत्याग्रह आंदोलन का अग्रदूत माना जाता है।

- सत्याग्रह के अग्रणी कारक:

- ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा समर्थित ईसाई मिशनरियों ने अपनी पहुँच का विस्तार किया था और एक दमनकारी व्यवस्था के चंगुल से बचने के लिये कई निम्न जातियों ने ईसाई धर्म अपना लिया था।

- महाराजा अयिल्यम थिरुनाल ने कई प्रगतिशील सुधार किये।

- इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण सभी के लिये मुफ्त प्राथमिक शिक्षा के साथ एक आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत थी, यहाँ तक कि यह शिक्षा निम्न जातियों के लिये भी उपलब्ध थी।

- सत्याग्रह की शुरुआत:

- 30 मार्च, 1924 को सत्याग्रहियों ने वर्जित सार्वजनिक सड़कों पर जुलूस निकाला। जुलूस को उस जगह से 50 गज की दूरी पर रोक दिया गया था जहाँ सड़कों पर (वैकोम महादेव मंदिर के आसपास) चलने के खिलाफ उत्पीड़ित समुदायों को चेतावनी देने वाला बोर्ड लगाया गया था।

- गोविंद पणिक्कर (नायर), बाहुलेयान (एझवा) और कुंजप्पु (पुलैया) ने खादी वस्त्र एवं खादी की टोपी पहनकर निषेधात्मक आदेशों का उल्लंघन किया।

- पुलिस के रोकने पर तीनों लोग विरोध में सड़क पर बैठ गए जिन्हें बाद में गिरफ्तार कर लिया गया।

- इसके बाद प्रतिदिन तीन अलग-अलग समुदायों के तीन स्वयंसेवकों को निषिद्ध सड़कों पर चलने के लिये भेजा गया।

- इस प्रकार एक सप्ताह के भीतर आंदोलन के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया।

- महिलाओं की भूमिका:

- पेरियार की पत्नी नागम्मई और बहन कन्नमल ने लड़ाई में अभूतपूर्व भूमिका निभाई।

- गांधीजी का आगमन:

- गांधीजी ने मार्च 1925 में वैकोम जाकर विभिन्न जाति समूहों के नेताओं के साथ कई चर्चाएँ कीं तथा महारानी रीजेंट से उसके वर्कला शिविर में मुलाकात की।

- गांधीजी और डब्ल्यू.एच. पिट (त्रावणकोर के पुलिस आयुक्त) के बीच परामर्श के बाद 30 नवंबर, 1925 को वैकोम सत्याग्रह को आधिकारिक तौर पर वापस ले लिया गया।

- सभी कैदियों की रिहाई तथा सड़कों तक पहुँच प्रदान करने के लिये एक समझौता हुआ।

- मंदिर प्रवेश उद्घोषणा:

- वर्ष 1936 में त्रावणकोर के महाराजा द्वारा ऐतिहासिक मंदिर प्रवेश उद्घोषणा पर हस्ताक्षर किये गए, जिसने मंदिरों में प्रवेश पर सदियों पुराने प्रतिबंध को हटा दिया।

- महत्त्व:

- देश भर में बढ़ती राष्ट्रवादी भावनाओं और आंदोलनों के बीच इसने सामाजिक सुधार के कार्यों को आगे बढ़ाया।

- यह त्रावणकोर में गांधीवादी अहिंसक विरोध का तरीका अपनाने वाला पहला आंदोलन था।

- सामाजिक दबाव, पुलिस कार्रवाई और यहाँ तक कि वर्ष 1924 में प्राकृतिक आपदा के दौरान भी 600 से अधिक दिनों तक बिना रुके यह आंदोलन जारी रहा।

- वैकोम सत्याग्रह के दौरान जातिगत बंधन टूट गए, जो अभूतपूर्व कार्य था।

निष्कर्ष:

- वर्ष 1917 तक भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस ने सामाजिक सुधार करने से इनकार कर दिया लेकिन गांधी के उदय और निम्न जाति समुदायों एवं अछूतों की बढ़ती सक्रियता के चलते सामाजिक सुधार जल्द ही कॉन्ग्रेस और गांधी की राजनीति का केंद्रबिंदु बन गया।

स्रोत: द हिंदू

नमक का सीमित सेवन

प्रिलिम्स के लिये:विश्व स्वास्थ्य संगठन, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, ईट राइट इंडिया अभियान, SDG, FSSAI मेन्स के लिये:नमक का सीमित सेवन |

चर्चा में क्यों?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization- WHO) वयस्कों के लिये 5 ग्राम से कम नमक के दैनिक उपभोग की सिफारिश करता है किंतु एक औसत भारतीय की सोडियम खपत इस मात्रा के दोगुनी से भी अधिक है।

- WHO ने सदस्य राज्यों के लिये वर्ष 2025 तक जनसंख्या द्वारा सोडियम सेवन को 30% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है किंतु प्रगति धीमी रही है। भारत का 4 में से 2 का सोडियम स्कोर इस स्वास्थ्य चिंता को दूर करने के लिये अधिक कठोर प्रयासों की आवश्यकता को इंगित करता है।

- WHO ने हाल ही में 'सोडियम उपभोग कटौती पर वैश्विक रिपोर्ट' (Global Report on Sodium Intake Reduction) प्रकाशित की, जिसमें वर्ष 2025 तक जनसंख्या द्वारा सोडियम उपभोग को 30% कम करने की दिशा में अपने 194 सदस्य राज्यों की प्रगति पर प्रकाश डाला गया है।

नमक का सीमित सेवन करने की आवश्यकता:

- अत्यधिक नमक के सेवन के उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और स्ट्रोक जैसे खतरनाक परिणाम हो सकते हैं।

- सोडियम का सेवन कम करना आवश्यक है क्योंकि यह निम्न रक्तचाप के साथ दृढ़ता से सहसंबद्ध है, जिससे हृदय रोगों में कमी आ सकती है।

- हृदय रोग विश्व भर में मृत्यु दर का प्रमुख कारण है तथा भारत जैसे निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों (LMIC) पर महत्त्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव के लिये ज़िम्मेदार है।

- भारत में कई कारकों के कारण हृदय रोग और उच्च रक्तचाप की गंभीर चुनौती है, जिनमें बढ़ती मृत्यु दर सहित पुरुषों में उच्च प्रबलता, विशेष रूप से दक्षिणी राज्यों में पूर्व-उच्च रक्तचाप वाली एक बड़ी आबादी शामिल है।

- मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ कॉज़ ऑफ डेथ (MCCD) 2020 रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत में सभी प्रलेखित मौतों में से 32.1% के लिये संचारी रोग ज़िम्मेदार हैं, जिसमें उच्च रक्तचाप एक प्रमुख जोखिम कारक है।

- विश्व आर्थिक मंच का अनुमान है कि हृदय रोग के कारण वर्ष 2012 से 2030 के बीच अकेले भारतीय अर्थव्यवस्था को 2 ट्रिलियन अमेरिकी डाॅलर से अधिक की क्षति होगी।

संबंधित पहलें:

- ईट राइट इंडिया अभियान:

- इसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India- FSSAI) द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य भारतीय खाद्य प्रणाली में बदलाव लाना तथा यह सुनिश्चित करना है कि सभी के पास सुरक्षित, पौष्टिक एवं संपोषणीय भोजन उपलब्ध हो।

- ‘आज से थोड़ा कम’ अभियान:

- FSSAI ने 'आज से थोड़ा कम' सोशल मीडिया अभियान शुरू किया है। इन प्रयासों के बावजूद भारतीयों की औसत सोडियम खपत अत्यधिक स्तर पर बनी हुई है। अध्ययनों में पाया गया है कि भारत में सोडियम की सामान्य दैनिक खपत लगभग 11 ग्राम है, जो प्रतिदिन 5 ग्राम की अनुशंसित मात्रा से बहुत अधिक है।

नमक के सेवन का महत्त्व:

- सोडियम क्लोराइड के रूप में नमक आवश्यक पोषक तत्त्व है जो शरीर में कई महत्त्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाता है।

- सोडियम एक इलेक्ट्रोलाइट है जो शरीर में तरल पदार्थ के संतुलन को नियंत्रित करने में मदद करता है और तंत्रिका आवेगों एवं मांसपेशियों के संचरण में सहायता करता है।

- नमक का सेवन उचित शारीरिक क्रिया को बनाए रखने हेतु महत्त्वपूर्ण है, लेकिन इसके अत्यधिक सेवन के नकारात्मक स्वास्थ्य परिणाम हो सकते हैं, जिससे नमक का सेवन कम मात्रा में करना आवश्यक हो जाता है।

चुनौतियों का समाधान:

- नमक की खपत को कम करने के लिये भारत को उपभोक्ताओं, उद्योग और सरकार को शामिल करने वाले बहु-आयामी दृष्टिकोण के साथ एक व्यापक राष्ट्रीय रणनीति का निर्माण करने की आवश्यकता है। सोडियम के अत्यधिक सेवन के कारण होने वाले उच्च रक्तचाप की समस्या से निपटने के लिये राज्य और केंद्र सरकारों के बीच सहयोग आवश्यक है।

- विश्व भर में गैर-संचारी रोगों (NCD) के कारण होने वाली अधिकांश मौतों की संख्या को सीमित करने और इस रोग की रोकथाम के लिये सोडियम की खपत को कम करना एक लागत प्रभावी रणनीति है।

- एक रिपोर्ट के अनुसार, सोडियम की खपत को कम करने के लिये नीतियों को लागू करने से वर्ष 2030 तक विश्व स्तर पर अनुमानित सात मिलियन लोगों की जान बचाई जा सकती है।

- NCD से होने वाली मौतों को कम करना सतत् विकास लक्ष्यों में से एक है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये सोडियम की खपत में कटौती संबंधी नीति काफी महत्त्वपूर्ण है।

स्रोत: द हिंदू

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022

प्रिलिम्स के लिये:भारतीय न्यायपालिका, मामले निपटान दर, उच्च न्यायालय और निचले न्यायालय। मेन्स के लिये:इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। |

चर्चा में क्यों?

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (IJR) 2022 के अनुसार, कर्नाटक ने एक करोड़ से अधिक आबादी वाले 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में न्याय प्रदान करने के संदर्भ में शीर्ष स्थान हासिल किया है।

- रिपोर्ट में तमिलनाडु को दूसरा, तेलंगाना को तीसरा और उत्तर प्रदेश को सबसे नीचे 18वाँ स्थान दिया गया है।

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट:

- IJR सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज़ और कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव के सहयोग से टाटा ट्रस्ट की एक पहल है।

- यह पहली बार वर्ष 2019 में प्रकाशित हुई थी।

- यह प्रत्येक राज्य के समग्र प्रदर्शन का आकलन करने हेतु पुलिस, न्यायपालिका, जेल और कानूनी सहायता जैसे कई मापदंडों पर विचार कर न्याय वितरण के संदर्भ में राज्यों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है।

प्रमुख बिंदु

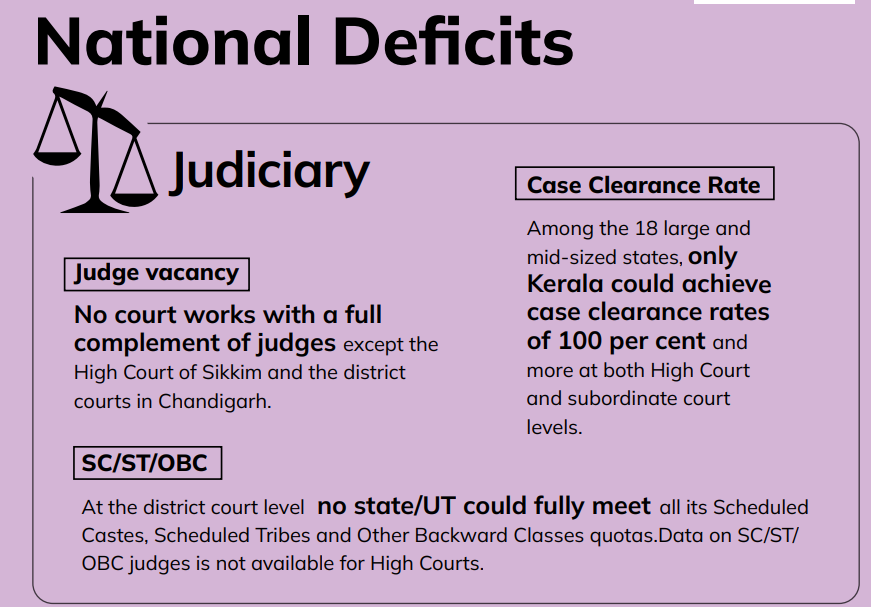

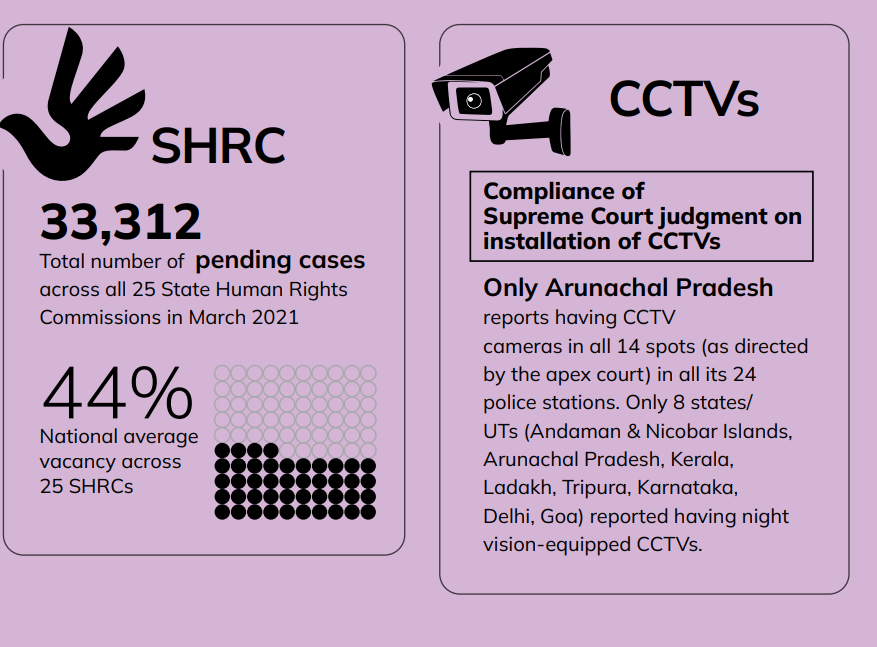

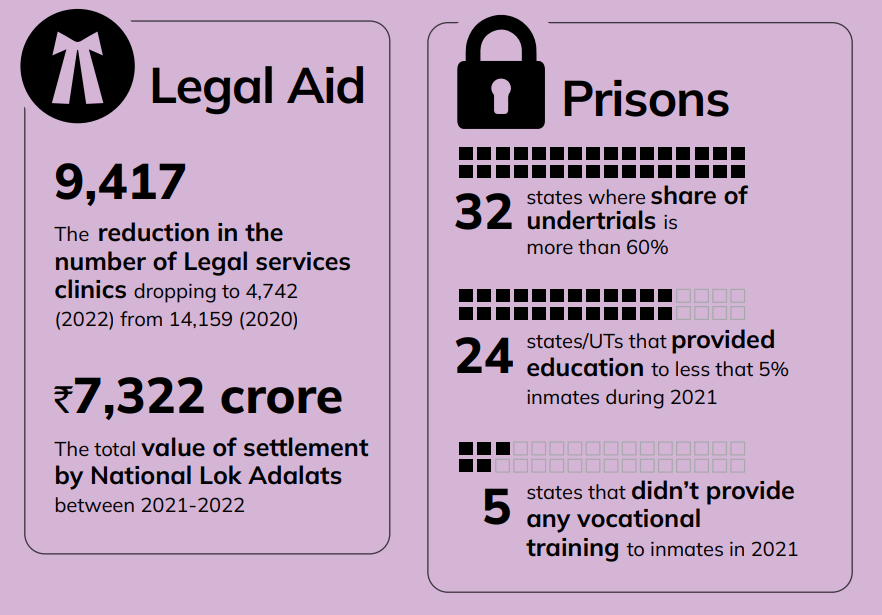

- न्यायपालिका के प्रदर्शन का मूल्यांकन:

- एक करोड़ से कम आबादी वाले 7 छोटे राज्यों की सूची में सिक्किम का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा, वर्ष 2020 में सिक्किम दूसरे स्थान पर था।

- सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा क्रमशः दूसरे व तीसरे स्थान पर हैं। सबसे निम्न प्रदर्शन के साथ गोवा राज्य सातवें स्थान पर है।

- न्यायाधीशों की कमी:

- भारतीय न्यायपालिका में न्यायाधीशों और बुनियादी ढाँचे की काफी कमी है जिस कारण लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि, मुकदमों का बढ़ता बोझ और निचले न्यायालयों में मामले की निपटान दर (CCR) में गिरावट देखी जा रही है।

- दिसंबर 2022 तक के आँकड़े के अनुसार, उच्च न्यायालय में 1,108 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या के विपरीत कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या मात्र 778 है।

- भारतीय न्यायपालिका में न्यायाधीशों और बुनियादी ढाँचे की काफी कमी है जिस कारण लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि, मुकदमों का बढ़ता बोझ और निचले न्यायालयों में मामले की निपटान दर (CCR) में गिरावट देखी जा रही है।

- लंबितता:

- पिछले पाँच वर्षों में अधिकांश राज्यों में प्रति न्यायाधीश लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है, जबकि न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई।

- उच्च न्यायालयों में औसत लंबितता उत्तर प्रदेश (11.34 वर्ष) और पश्चिम बंगाल (9.9 वर्ष) में सबसे अधिक है, जबकि त्रिपुरा (1 वर्ष), सिक्किम (1.9 वर्ष) और मेघालय (2.1 वर्ष) में सबसे कम है।

- पिछले पाँच वर्षों में अधिकांश राज्यों में प्रति न्यायाधीश लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है, जबकि न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई।

- मामलों की संख्या में वृद्धि:

- वर्ष 2018 और 2022 के मध्य 22 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में प्रति न्यायाधीश मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है।

- मामले निपटान दर:

- वर्ष 2018-19 और 2022 के मध्य उच्च न्यायालयों में मामले निपटान दर (Case Clearance Rate) में छह प्रतिशत अंक (88.5% से 94.6%) का सुधार हुआ है, किंतु निचली अदालतों में 3.6 अंक (93% से 89.4%) की गिरावट दर्ज की गई है।

- अधीनस्थ न्यायालयों की तुलना में उच्च न्यायालय प्रतिवर्ष अधिक मामलों का निस्तारण कर रहे हैं।

- वर्ष 2018-19 में केवल चार उच्च न्यायालयों में 100% या उससे अधिक का CCR था। वर्ष 2022 में यह 12 उच्च न्यायालयों में दोगुना से भी अधिक हो गया है।

- कोर्ट हॉल (Court Halls):

- राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध न्यायाधीशों की संख्या के लिये कोर्ट हॉल की संख्या पर्याप्त प्रतीत होती है, किंतु यदि सभी स्वीकृत पद भरे जाते हैं तो स्थान एक समस्या बन जाएगी।

- अगस्त 2022 में 24,631 स्वीकृत न्यायाधीशों के पदों के लिये 21,014 कोर्ट हॉल थे, जो 14.7% की कमी दर्शाता है।

- सिफारिशें:

- न्यायाधीशों एवं बुनियादी ढाँचे की कमी भारतीय न्यायपालिका के लिये एक गंभीर चिंता का विषय है, जिससे लंबित मामलों में वृद्धि हुई है तथा निचले न्यायालयों में CCR में कमी आई है। सरकार को न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरकर एवं पर्याप्त बुनियादी ढाँचा प्रदान करके न्यायिक प्रणाली की दक्षता में सुधार के उपाय के माध्यम से इस मुद्दे का समाधान करने की आवश्यकता है।

- बेहतर पुलिस प्रशिक्षण और बुनियादी ढाँचे में सुधार, कारागारों में भीड़भाड़ को कम करने एवं न्यायिक प्रणाली की गति और दक्षता में सुधार की आवश्यकता है।

- कानूनी सहायता और पीड़ित मुआवज़ा योजनाओं तक पहुँच में सुधार सहित अपराध पीड़ितों की ज़रूरतों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये।

- इन चुनौतियों का समाधान करके भारत अधिक न्यायसंगत एवं प्रभावी आपराधिक न्याय प्रणाली प्राप्त करने के करीब पहुँच सकता है।

अन्य निष्कर्ष:

स्रोत: द हिंदू

संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023

प्रिलिम्स के लिये:संयुक्त राष्ट्र, सतत् विकास लक्ष्य, जल सम्मेलन, जल क्रांति अभियान, राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, नीति आयोग समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, जल जीवन मिशन, जल शक्ति अभियान, अटल भूजल योजना। मेन्स के लिये:वैश्विक जल की कमी और उठाए गए कदम, जल संसाधन, संसाधनों का संरक्षण। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने न्यूयॉर्क में 22-24 मार्च तक 46 वर्षों में अपना पहला जल सम्मेलन आयोजित किया। यह सम्मेलन इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन की मध्यावधि समीक्षा के साथ संपन्न हुआ।

- संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि हम सतत् विकास लक्ष्य संख्या 6 को पूरा करने के लिये पर्याप्त रूप से प्रतिबद्ध नहीं हैं, जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक सभी के लिये स्वच्छ जल और स्वच्छता प्रदान करना है।

- "सतत् विकास के लिये जल 2018-2028" रिपोर्ट के अनुसार, कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए इस पर बल दिया गया है।

जल सम्मेलन:

- परिचय:

- जल सम्मेलन वैश्विक जल संबंधी चुनौतियों को हल करने के लिये एक साथ काम करने हेतु विभिन्न देशों और संगठनों के लोगों को एकजुट करता है। जल की समस्या आमतौर पर स्थानीय होती है लेकिन साथ मिलकर काम करने से विभिन्न देश एक-दूसरे की मदद कर सकते हैं, तकनीकें साझा कर सकते हैं और समाधान निकाल सकते हैं।

- संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन की थीम "अवर वाटरशेड मोमेंट: जल के लिये विश्व को एकजुट करना” (Our watershed moment: uniting the world for water) है, इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय जल संबंधी लक्ष्यों और उद्देश्यों की पूर्ति में सहयोग करना है जो सतत् विकास के लिये वर्ष 2030 एजेंडा में भी सूचीबद्ध है।

- पृष्ठभूमि:

- विगत जल सम्मेलन वर्ष 1977 में (मार डेल प्लाटा, अर्जेंटीना में) आयोजित किया गया था जिसके परिणामस्वरूप सभी के लिये सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने की एक वैश्विक कार्ययोजना तैयार की गई थी। इस योजना ने कई विकासशील देशों में सुरक्षित पेयजल की पहुँच से वंचित लोगों की संख्या को कम करने में मदद की।

नवीन जल सम्मेलन के परिणाम:

- वर्तमान में जल समस्याओं की जटिलता सम्मेलन की कार्यवाही में परिलक्षित हुई, जिसके परिणामस्वरूप चर्चाएँ खंडित हुईं और कोई बाध्यकारी प्रतिबद्धता नहीं लागू की गई। इसके अतिरिक्त स्वैच्छिक दाताओं, सरकारों, निगमों और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा 713 विविध स्वैच्छिक प्रतिबद्धताएँ व्यक्त की गईं।

- तकनीक:

- दूरस्थ क्षेत्रों में अपशिष्ट जल उपचार या पानी के सौर उपचार में विशिष्ट नवाचार और जल प्रबंधन पर केंद्रित IBM सस्टेनेबिलिटी एक्सेलेरेटर सहित ऊष्मायन प्लेटफार्मों के लिये कई प्रस्ताव थे।

- डेटा और मॉडल:

- हर बड़े निवेश से पहले हमें संभावित प्रभाव का अनुमान लगाना चाहिये। ऐसा करने के लिये अनुकरण अक्सर महत्त्वपूर्ण होते हैं और उन्हें बड़ी मात्रा में इनपुट डेटा की आवश्यकता होती है। डेटा-जेनरेशन के लिये लागत प्रभावी दृष्टिकोण में सेंसर एवं उपग्रह डेटा शामिल थे। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की हाइड्रोलॉजिकल स्थिति और आउटलुक सिस्टम जैसे अन्य प्रयासों ने डेटा विश्लेषण उपकरणों की पेशकश की है।

- ज्ञान का प्रसार:

- इनमें से अधिकांश मुद्दों को पहले ही संबोधित किया जा चुका है किंतु प्रत्येक राष्ट्र अक्सर पुन: आविष्कार करते रहते हैं।

- W12+ ब्लूप्रिंट, एक यूनेस्को मंच जो शहर की प्रोफाइल, कार्यक्रमों, प्रौद्योगिकियों और नीतियों संबंधी मामले के अध्ययन को होस्ट करता है तथा यह सामान्य जल सुरक्षा मुद्दों को संबोधित करता है एवं एक सहायक उपकरण की तरह कार्य करता है।

- इनमें से अधिकांश मुद्दों को पहले ही संबोधित किया जा चुका है किंतु प्रत्येक राष्ट्र अक्सर पुन: आविष्कार करते रहते हैं।

- क्षमता निर्माण:

- बहुत से लोगों की बुनियादी सेवाओं तक पहुँच की कमी है क्योंकि वे खुद का समर्थन करने में असमर्थ हैं और चूँकि बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को समाज में शक्तिशाली लोगों के लिये और उनके द्वारा डिज़ाइन किया गया है। मेकिंग राइट्स रियल इनिशिएटिव जैसे प्रयासों ने हाशिये पर खड़े समुदायों और महिलाओं को यह समझने में मदद की कि उन्हें अपने अधिकारों का प्रयोग कैसे करना है।

- 'वाटर फॉर वीमेन फंड' (Water for Women Fund) ने महिलाओं हेतु अधिक प्रभावी तथा टिकाऊ जल, स्वच्छता एवं स्वच्छता परिणामों के लिये समर्थित तंत्र की पेशकश की।

- प्रोत्साहन राशि:

- सम्मेलन में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि किसानों एवं उद्योगों के लिये जल का कुशलतापूर्वक और स्थायी उपयोग करने हेतु प्रोत्साहन राशि की कमी एक बड़ी बाधा है।

- जल कार्य एजेंडा में पर्यावरण, सामाजिक और कॉर्पोरेट प्रशासन का एकीकरण प्रभावी जल शासन की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।

- हालाँकि इन प्रतिबद्धताओं की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि दुबई में उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच (United Nations High-level Political Forum-HLPF) और COP-28 की होने वाली जलवायु वार्ता के दौरान उन्हें कैसे आगे बढ़ाया जाता है। उपभोक्ताओं के लिये यह महत्त्वपूर्ण है कि वे टिकाऊ रूप से उत्पादित वस्तुओं के लिये प्रीमियम का भुगतान करने हेतु तैयार हों ताकि किसानों को टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने के लिये प्रोत्साहित किया जा सके।

- सम्मेलन में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि किसानों एवं उद्योगों के लिये जल का कुशलतापूर्वक और स्थायी उपयोग करने हेतु प्रोत्साहन राशि की कमी एक बड़ी बाधा है।

किन चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता है?

- जल क्षेत्र विशेष रूप से विखंडन हेतु प्रवण है क्योंकि जल की समस्याएँ स्थानीय होती हैं एवं स्थानीय समाधानों की आवश्यकता होती है।

- सम्मेलन में महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य थे जिसमें गेम-चेंजिंग विचारों की पहचान करना, नीति निर्माताओं को परिवर्तन को गति देने और कौशल-संवर्द्धन करने के बारे में सिफारिशें करना, जलवायु एजेंडे के केंद्र में जल को रखना एवं दूसरों के अनुभवों से सीखना, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करना तथा निवेश करना शामिल था।

- सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता तक पहुँच में सुधार करना इन संसाधनों तक निरंतर पहुँच सुनिश्चित करने के लिये पर्याप्त नहीं है। भूजल की अति-निकासी, जो ज़्यादातर कृषि पंपिंग द्वारा संचालित होती है, एक बड़ी समस्या है जो जल की कमी एवं संदूषण की ओर ले जाती है।

- पंजाब या कावेरी डेल्टा जैसे स्थानों, जहाँ भारी मात्रा में सिंचाई होती है, में एकमात्र समाधान कम जल पंप करना है। हालाँकि इसके लिये कृषि नीतियों को बदलने की ज़रूरत है, जिसके लिये विभिन्न एजेंसियों एवं मंत्रालयों के बीच सहयोग की आवश्यकता होती है।

- यह समस्या अब केवल जल और स्वच्छता तक पहुँच से संबंधित नहीं है, बल्कि कृषि, उद्योग एवं प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने को लेकर भी है।

- शेष SDG- 6 लक्ष्यों का उद्देश्य बेहतर शासन को बढ़ावा देकर, सिंचाई जल के उपयोग की दक्षता में सुधार, झीलों और नदियों में जल की गुणवत्ता को बहाल करना एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन में सुधार करके इस समस्या को हल करना है। इन समस्याओं को अकेले बुनियादी ढाँचे से हल नहीं किया जा सकता है, बल्कि इस हेतु मज़बूत राजनीतिक विकल्पों, एजेंसी के सशक्तीकरण तथा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने की आवश्यकता है।

स्वच्छ जल और स्वच्छता पर भारत की पहलें:

- स्वच्छ भारत मिशन

- जल जीवन मिशन

- जल क्रांति अभियान

- राष्ट्रीय जल मिशन

- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम

- नीति आयोग समग्र जल प्रबंधन सूचकांक

- जल शक्ति अभियान

- अटल भूजल योजना।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. जल संरक्षण और जल सुरक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित जल शक्ति अभियान की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं? (मुख्य परीक्षा, 2020) |